摘要:“民法(ius civile)”存在多種意義。作為國法之私法的民法蘊含了“自然狀態之人(拉丁文:homo,德文:Mensch)”與“法律狀態之人(拉丁文:persona,德文:Person)”區分法理,該法理是羅馬法學傳統固有的民事主體立法理論基礎。《德國民法典》立足康德的內在自由觀,運用“法能力”概念發展了這一傳統,而《瑞士民法典》則發展出人格立法大一統格局。從民法發展史角度看,我國《民法典》第13條與第14條存在未區分“自然狀態之人與法律狀態之人”的法理缺陷,需要修改。

關鍵詞:民法;人;人格;自然人;民事權利能力

在《民法典》制定過程中,爭議最大的是人格權部分是否該獨立成編。該爭議涉及三層法理問題:第一層是“人”與“人格”如何區分,第二層是民法中的“人”與民法中的“民”之間有什么關系,第三層是“人”與“人格權”的關系。本文將以民法發展史解釋為基礎,借助于比較法解答上述三個問題,并給出《民法典》自然人民事權利能力條款修改意見。本文所引拉丁文、德文、法文、意大利文法典與著述譯文皆出自作者自譯。

一、“民法”的本義與民法意義上的“民”

(一)最廣義IUS CIVILE

最廣義ius civile意指羅馬的法律,與之相對的是其他國家的法。此種意指模式下的ius civile與理論意義上的ius gentium(萬民法)相對。前者意指特定國家的法,即ius civile意指“國法”;除非有特別限定,ius civile一般意指“羅馬法”,即羅馬之法,后者意指特定國家之外的國法。《學說匯纂》第一卷第一題第九段引用蓋尤斯的法言,解釋了IUS CIVILE的第一種意指模式:“所有大寫的人民[Omnes populi],即受法律與道德規制者,部分地奉行其自有之法,部分地奉行所有人共有的法。因為每一個這樣的大寫人民[quisque populus]為其自身所立者,是其國家[civitatis]本有之物,這樣的法亦被稱為國法[ius civile],因此種法乃該國[civitatis]自身[ipsius]本有之物[proprium]。但是,自然[naturalis]理性[ratio]于所有人之間[inter omneshomines]所立者[quod ...constituit, id],被所有大寫人民[apud omnes populos]平等地[peraeque]遵守[custoditur],這樣的法亦被稱為萬民法[iusgentium],因為所有族群[omnes gentes]皆奉行[utuntur]這樣的法[quo iure]。”這種意義上的iuscivile意指“國法”。優士丁尼編纂的Corpus IurisCivilis 中的ius civile應該按照第一種意指模式理解,因此,Corpus Iuris Civilis 準確翻譯是《國法大全》。此意義上的“民法”所理解的“民”是大寫的人民。

與最廣義意指模式下的ius civile相對的ius gentium,可稱為理論意義上的萬民法。它有兩個內涵:第一,它是“自然[naturalis]理性[ratio]于所有人之間[inter omnes homines]所立者[quod ...constituit, id]”;第二,“被所有大寫的人民[apudomnes populos]平等地[peraeque]遵守[custoditur]”。我們可以把這種理論意義上的萬民法稱為自然理性立法,以與私法意義上的萬民法相區分,后者實質上是人類共同法。

(二)廣義IUS CIVILE

比最廣義ius civile要狹義點的ius civile,意指羅馬國家的世俗法律體系,包括公法與私法,與之相對的是圣法(ius sacrum)。這種意義上的ius civile,我們可稱之為廣義ius civile。圣法(ius sacrum)關聯神法(ius divinum)與祭司法(ius pontificium),包括與神人關系有關的法律原則與制度,涉及膜拜(cult)、獻祭(sacrifices)、廟宇(temples)、祝圣(consercration)、喪葬(graves)以及司祭職責(sacerdotalfunctions)等主題。此意義上的民法所謂的“民”指世俗生活中的眾人。

(三)狹義IUS CIVILE

《學說匯纂》蘊含兩種ius gentium(萬民法)論述。第一種是前文討論的蓋尤斯論述,第二種是以下將要解釋的烏爾比安論述。通常將前一種意義上ius gentium 稱為理論意義上的萬民法,將烏爾比安論述的ius gentium 稱為實踐意義上的萬民法。當ius civile與實踐意義上的ius gentium(萬民法)相對時,ius civile意指羅馬法中僅僅適用于羅馬公民的那部分,即羅馬公民之法。在《學說匯纂》第一卷第一題第一段第二句(D. 1, 1, 1, 2),烏爾比安解釋了公法與私法劃分的根據———立場(positio):“這一研習有兩個立場:公法與私法(Huius studii duaesunt positiones, publicum et privatum)。”按照德國羅馬法學家卡澤爾的解釋,公的立場是指羅馬人民的立場,私的立場指羅馬個體公民的立場。 所謂公法是羅馬公民立足羅馬人民立場所研習的法。所謂私法是羅馬公民立足個體公民立場所研習的法。后一種法涉及公民個人利益。涉及公民個人利益的法,即私法,由三種規范構成:自然法規定(praecepta naturalia)、萬民法規定(praecepta gentium)和國法規定(praecetpa civilia)。第三種意指模式下的ius civile 指作為私法構成部分的“國法規定(praecetpa civilia)”,而與之相對的是作為私法構成部分的“自然法規定”與“萬民法規定(praecepta gentium)”,即實踐意義上的萬民法。狹義民法(IUS CIVILE)指適用于以私人身份活動的公民的國法。此意義上的民法所謂的“民”指世俗生活中以私人身份活動的公民。

(四)最狹義的IUS CIVILE

當ius civile與ius honorarium(裁判官法或榮譽法等)相對時,ius civile意指由法學家單純解釋所構成的未成文法(D. 1, 2, 2, 12)。

二、羅馬法學中的人法傳統:基于身份區分的人格法

(一)從廣義ius civile(世俗的國法)看人

1. 人的基本區分

“一切法因自然狀態之人而立(hominum causa omne ius constitutum sit)。”這里的“人(homo)”異于“人-物”對立結構中的“人(persona)”。按照羅馬法學傳統,“人(persona)”是國法體系三大建構基礎之一。但“人(persona)”是有特定內涵的,拉丁文persona本義是“面具”。羅馬法學家用persona意指法律主體。這種意指關系意味著,法律主體是戴著“法律面具”的生物意義上的人(homo)。我們可以把這種“生物意義上的人(homo)”稱為“自然狀態下的人”,簡稱為“自然狀態之人(homo)”,以區別于“自然人(persona naturalis)”。

2. 廣義ius civile(世俗的國法)意義上的人

并非任何“自然狀態之人(拉丁文:homo)”都能成為最廣義ius civile(特定國家的國法)意義上的人。一個自然狀態之人(拉丁文:homo、意大利文:L'uomo、德文:Mensch),具備足以使其獲得法能力的條件時,在技術用語上被稱為法律狀態之人(Persona),即便他不是羅馬人。彭梵德特別指出:“法能力(意大利文:la capacità giuridica)亦被稱為人格(意大利文:personalità)。”一個自然狀態之人(homo),如要成為最廣義ius civile(特定國家的國法)意義上的人需要具備“人”的第一重身份:“自由身份(status libertatis)。”不具備該身份的自然狀態之人(homo),不屬于法律狀態之人(persona),而屬于“物(res)”。不具備自由身份的自然狀態之人(homo),雖然無法成為最廣義ius civile(特定國家的國法)意義上的人,但這樣的人仍然是第一種萬民法(蓋尤斯所解釋的萬民法)意義上的人或自然法(烏爾比安所解釋的自然法)意義上的人。

3. 狹義ius civile(作為私法的公民法)意義上的人

一個自然狀態之人(homo),如要完全成為狹義ius civile(作為私法的國法規定)意義上的人,需要具備三重“身份(status)”。第一重身份是“自由身份(status libertatis)”。第二重身份是“公民身份(status civitatis)”。第三重身份是“家庭身份(status familiae)”。在法能力之取得方面,必須區分兩種要件:(1)自然要件(意大利文:requisito naturale);(2)民事要件(意大利文:requistiti civili)。自然狀態之人之存在(即人活著),是法能力取得之自然要件,而上述三重身份之保有屬于法能力取得之民事要件(requisiti civili)。自然要件之喪失會導致自然死亡,民事要件之喪失會導致民事死亡。以上分析表明,羅馬法學家開創的人格法蘊含一套身份區分結構:自由身份、公民身份、家庭身份。羅馬法學家所理解的人格是一種身份疊加結構。

三、歐陸范式民法典中的人法轉向(上):

基于內在自由身份的《德國民法典》人格立法

(一)《德國民法典》第1條背后的羅馬法學傳統

《德國民法典》總則第一章相當于羅馬法上的“人法”。這里的Person是拉丁文persona的對譯詞。因此,德國民法典上所理解的“自然人(Natürliche Personen)”與“法人(Juristische Personen)”都是“法律狀態之人(拉丁文persona、德文Person)”。《德國民法典》中譯本有兩個,它們皆將與羅馬法上persona相對應的總則第一章標題Personen譯為“人”,另一方面,這兩個中譯本又將與羅馬法上homo相對應的《德國民法典》第一條中的Mensch譯為“人”。《德國民法典》第1條條文主旨是“法能力之開始” (Beginn der Rechtsfähigkeit),其官方英譯本譯法是“Section 1 Beginning of legalcapacity” 。第1條內容是“自然狀態之人之[des Menschen]法能力[Die Rechtsfähigkeit],始于[beginntmit]出生之[der Geburt]完成[der Vollendung]”。其官方英譯本譯法是“The legal capacity of a human being begins on the completion of birth”。臺灣大學版《德國民法典》中譯本關于第1條條文主旨的譯法是“權利能力之始期”,其第1條譯文是“人之權利能力,始于出生之完成”。陳衛佐版《德國民法典》中譯本關于第1條條文主旨的翻譯是“權利能力的開始”,關于第1條的譯文是“人的權利能力始于出生完成之時”。《德國民法典》官方英譯本將本條中的Mensch譯為a human being,即自然狀態之人。這里的Mensch是羅馬法上homo的德語對譯詞。由第1條可以看出,《德國民法典》繼承了羅馬法學傳統中的“自然狀態之人(homo)”與“法律狀態之人(persona)”的區分法理。

(二)《德國民法典》第1條背后的康德哲學傳統

1. 《德國民法典》與康德哲學

拉倫茨指出: “《德國民法典》認為每一個人(Mensch)都生而為‘人’(Person),對這一基本觀念的內涵及其產生的全部后果,我們只能從倫理學上的人的概念出發才能理解。對我們的整個法律制度來說,倫理學上的人的概念須臾也不可或缺。這一概念的內涵是:人依其本質屬性,有能力在給定的各種可能性的范圍內,自主地和負責地決定他的存在和關系、為自己設定目標并對自己的行為加以限制。這一思想既源于基督教,也淵源于哲學。……這一倫理學的人的概念,系統地反映在康德創立的倫理人格主義哲學。康德的學說對《德國民法典》制定者的精神世界產生了深刻的影響,其程度類似于18世紀的自然法學說對《普魯士諸州通行邦法》以及《奧地利通行民法典》的制定者們所產生的影響。”這段論述表明,《德國民法典》第一條所蘊含的“Mensch(自然狀態之人)—Person(法律狀態之人)”區分框架,已經無法用羅馬法學傳統中的“homo—persona”框架進行解釋,德國民法中的“法律狀態之人(Person)”承載了康德關于“人(Person)”的理解。

2. 康德關于人與人格的定義

康德在《道德形而上學》(Die Metaphysik derSitten)中給“人(Person)”下了一個定義:“人[Person]是[ist]這樣一個[dasjenige]主體[Subject]:其行動[dessen Handlungen]能[fähig sind]歸責[Zurechnung]于其自身[einer]。因此[also],道德人格[Die moralische Persönlichkeit]不是別的[ist... nichts anders],而是[als]道德法則下[unter moralischen Gesetzen]理性在是者之[eines vernünftigen Wesens]自由[die Freiheit](但是[aber],心理人格[die psychologische]僅僅[bloß]是[ist]自我[sich]在不同此在條件下[in den verschiedenen Zuständen seines Daseins]意識到[bewußt zu werden]其自身同一性[der Identität seiner selbst]的能力[das Vermögen]);那么[dann],由此可得出如下結論[woraus ... folgt,daß]:除了其(要么單獨地,要么至少與其他人一起)賦予其自身的法則外[als denen, die sie (entweder allein, oder wenigstens zugleich mit anderen)sich selbst giebt],一個人[eine Person]不服從其他任何法則[keinen anderen Gesetzen...unterworfen ist]。”在這里,康德首先區分“人(Person)”與“人格(Persönlichkeit)”,再區分兩種人格,即道德人格[Die moralische Persönlichkeit]與心理人格[die psychologische Persönlichkeit]。康德關于“人(Person)”的定義蘊含了三個要素。第一,“人(Person)”是主體(Subjeckt)。這個要素表達了“人(Person)”的屬性。第二,“人(Person)”是個體化的主體。第三,“人(Person)”是其行動能歸責于其自身的個體化主體。個體化與行動可歸責表達了“人(Person)”的種差相。道德人格的定義也蘊含三個要素:第一,道德人格是一種自由。第二,道德人格是理性在是者的自由。第三,道德人格是道德法則下理性在是者的自由。

3. 《德國民法典》第1條背后的康德哲學

狹義ius civile所理解的主體是persona,而homo成為persona至少需要兩個環節:第一,必須有自由身份;第二,必須有公民身份。羅馬法學家認為,按照自然法(ius naturale),人生而自由,而奴隸制產生于萬民法,并為國法所認可。《奧地利通行民法典》第16條以“國法(ius civile)”形式認可人之生而自由。《德國民法典》第1條實質上也已經蘊含了這一意圖:人生而自由。德國法學界通說認為,法能力(Rechtsfähigkeit)“是權利與義務之承受者的能力(die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichtenzu sein)”。按此解釋,“自然狀態之人之[desMenschen]法能力[Die Rechtsfähigkeit] ”指自然狀態之人作為權利與義務主體的能力。這意味著,法能力(Rechtsfähigkeit)概念蘊含“主體(Subjekt)”概念。如果Person 意義上的“人”,即“法律狀態之人”,是有“法能力(Rechtsfähigkeit)”的“自然狀態之人(Mensch)”,而有“法能力(Rechtsfähigkeit)”意味著能成為法律世界的主體,那么,Person意義上的“人”的核心內涵是“法律世界的主體”。在康德那里,“主體(Subjeckt)”是人的屬相,顯然,《德國民法典》采納了康德的這一哲學思想。

(三)關于Rechtsfähigkeit的中文翻譯(上):“法能力”抑或“權利能力”

Rechtsfähigkeit到底譯成“法能力”,還是譯成“權利能力”? Rechtsfähigkeit 由Recht 與Fähigkeit復合而成。Fähigkeit被譯為“能力”,這無異議。分歧在于如何翻譯這里的Recht。作為一個法學概念,現代德文中的Recht有兩個基本意指模式。按照第一種意指模式,Recht意指“法”,對應ius civile第一種意指模式中的ius。按照第二種意指模式,Recht意指“權利”,相當于英文right。有三個證據表明,Rechtsfähigkeit應該譯為“法能力”,而不是“權利能力”。第一個證據是德國司法部網站公布的《德國民法典》英譯本,該英譯本將Rechtsfähigkeit譯為The legal capacity,其中,capacity對譯Rechtsfähigkeit中的Fähigkeit,而legal對譯Rechtsfähigkeit中的Rechts。按此官方英譯本,Rechtsfähigkeit應該譯為“法能力”。第二個證據是《德國民法典》第14 條第2 款關于Rechtsfähigkeit的解釋:Rechtsfähigkeit是取得權利并承擔義務的能力(Fähigkeit, Rechte zu erwerbenund Verbingdlichkeiten einzugehen)。第三個證據是德國法學界關于Rechtsfähigkeit的通說。德國法學界通說認為,Rechtsfähigkeit“是權利與義務之承受者的能力(die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein)”。這里的Rechtsfähigkeit不光涵蓋與權利之享有有關的能力,也涵蓋與義務之承擔有關的能力。從這兩個方面證據看,將Rechtsfähigkeit譯成“權利能力”是一種錯誤的望文生義,即最初譯者將其中的Recht譯成“權利”。作為一個法律概念,Rechtsfähigkeit正確譯法是“法能力”。

(四)關于Rechtsfähigkeit的中文翻譯(下):“法能力”抑或“法律能力”

Rechtsfähigkeit可不可以譯為“法律能力”? 不可以。這個問題涉及兩個方面的法理。一方面,它涉及法與法律的區分。羅馬法學傳統強調區分“法(ius)”與“法律或制定法(lex)”。前者是以“正義(iustitia)”為基石的法秩序整體,后者則是成文的制定法。這種區分在法國法學中體現為droit與loi的區分,在德國法學中體現為Recht與Gesetz的區分。Rechtsfähigkeit中的Recht應該理解為“法”而不是“法律”。另一方面,它也涉及Rechtsfähigkeit立法的性質。Rechtsfähigkeit是“法律(lex|Gesetz|loi|law)”所“確定(festlegen)”的對象,還是“法律(lex|Gesetz|loi|law)”所“預設(voraussetzen)”的對象? 如果是前一種情況,那么Rechtsfähigkeit的合法性根據在“法律(lex|Gesetz|loi|law)”,若是后一種情況,則其合法性根據先于“法律(lex|Gesetz| law)”。德國法學通說認為,Rechtsfähigkeit概念不是“法律(lex|Gesetz|law)”所確定的對象,而是后者所預設的對象。這意味著, 人有Rechtsfähigkeit,是立法者的一個基本預設,不是立法者的一個基本規定。就此而言,我們不能從“法律(lex|Gesetz|law)”的框架理解Rechtsfähigkeit;為了理解Rechtsfähigkeit,我們應該將其置于如下框架:超越“法律(lex|Gesetz|law)”并以“正義(iustitia)”為基石的法秩序整體框架———“法(ius|Recht)”框架。從后面一個框架看,Rechtsfähigkeit只能被譯為“法能力”。

四、歐陸范式民法典中的人法轉向(下):

《瑞士民法典》蘊含的人法傳統之大一統

(一)《瑞士民法典》的人格總則體系

與《德國民法典》一樣,《瑞士民法典》也繼承了羅馬法關于人的如下區分:(1)自然狀態的人(德文本:Mensch);(2)法律狀態的人(德文本:Person)。另一方面,《瑞士民法典》進一步區分法律狀態的人與法律狀態的人之人格,前者的德文表達是Person,后者的德文表達是Persönlichkeit。

《瑞士民法典》從五個方面進行人格(Persönlichkeit)立法。該人格法總則體系蘊含了“人格(德文:Persönlichkeit,法文:la personnalité,意大利文:Personalità)”與“法能力(Rechtsfähigkeit)”的區分。人格在《瑞士民法典》中有雙重意義:一方面,人格意指法主體(《瑞士民法典》第11條),另一方面,人格為人格權總稱(《瑞士民法典》第27條及以下)。第一種意義上的人格,即一般人格,指法能力本身。因此,“1. 法能力(I. Rechtsfähigkeit)”屬于“人格本論”,其他四個部分屬于“人格關系論”。值得注意的是,《瑞士民法典》德文本中的“1. 法能力(I.Rechtsfähigkeit)”部分,在法文本與意大利文本中都被解釋為“民事權利之享有(法文:Jouissance desdroits civils,意大利文:Godimento dei diritti civili)”。

(二)《瑞士民法典》法能力或一般人格條款

1.誰有法能力或一般人格

《瑞士民法典》用了兩個條文表達《德國民法典》第一條所表達的法理:第11條與第31條。德語法學傳統中的“法能力(Rechtsfähigkeit)”就是法語法學傳統中的“一般人格(la personnalitéen général)”。誰享有一般人格或法能力? 按照《瑞士民法典》德文本,第11條第1款表達的命題是:每個自然狀態之人都有法能力。按照瑞士學者自己的解釋,這里涉及的問題是:“誰可以作為權利和義務的承擔者? 權利和義務‘歸屬于’誰?”比較《瑞士民法典》第11條第1款法文本與《法國民法典》第八條,會發現二者的謂詞相同,都是“享有民事權利”,但前者的主詞是“每個[Toute]法律狀態之人[personne]”,后者主詞是“所有法國人(Tout Français)”。瑞士法學界通說認為,《瑞士民法典》第11條第1款將法能力授予了任何人,即所有人類成員。

2. 法能力或一般人格是什么

如果我們用法主體能力作為《瑞士民法典》第11條第2款三種官方文本所表達“能力”概念的上位概念,那么該法典三個官方文本呈現了三種法主體能力概念。按照該法典德文本,第1款中的“有法能力[Rechtsfähig])”指“擁有權利與義務之能力(die ... Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu haben)”。這里對應的動詞是“擁有(haben)”。按此解釋,就名稱而言,法主體能力被稱為法能力(《瑞士民法典》德文本第11條第1款);就意義而言,就是擁有權利與義務的能力(《瑞士民法典》德文本第11條第2款)。按照該法典法文本,第1款中的“享有[jouit]民事權利[des droits civils]”指“成為權利與義務之主體的能力(une aptitude ... à devenirsujetde droits et d'obligations)”。這里對應的動詞是“成為(devenir)”。按此解釋,就名稱而言,法主體能力被稱為“一般人格”(《瑞士民法典》法文本第11條第1款);就意義而言,法主體能力指“成為權利與義務主體的能力”(《瑞士民法典》法文本第11條第2款)。按照該法典意大利文本,第1款中的“享有[gode]民事權利[dei diritti civili]”指“擁有權利與義務[d'avere diritti ed obbligazioni]之能力[capacità]”。這里對應的動詞是“擁有(avere)”。按此解釋,就名稱而言,法主體能力也被稱為“一般人格”(《瑞士民法典》意大利文本第11條第1款);就意義而言,法主體能力指擁有權利與義務之能力(《瑞士民法典》意大利文本第11條第2款)。由此可見,《瑞士民法典》意大利文本第11條同時融合了法文本與德文本的法理:一方面,它和法文本一樣將法主體能力的名稱理解為“民事權利之享有能力”,另一方面,它和德文本一樣,將法主體能力的意義理解為“擁有權利與義務之能力”。

3. 法能力或一般人格有何性質

《瑞士民法典》在法能力或一般人格立法上實現了一個重要突破:強調了法秩序內法能力或一般人格人人相同或平等原則。《瑞士民法典》第11條第2款圍繞如下四個問題表達了這種相同或平等原則:第一,什么東西相同或平等? 第二,誰與誰之間?第三,在什么界限內? 第四,為什么有這樣的相同或平等? 德文本中的“相應地[demgemäss]”、法文本中的“相應地[En conséquence]”以及意大利文本中的“因此[quindi]”,回答了最后一個問題:這種相同或平等源于第11條第1款。關于第一個問題,按照該法典德文本,“擁有權利與義務的能力”相同(gleich),即法能力相同。這里涉及兩個關鍵概念:(1)“擁有權利與義務之能力”(die Fähigkeit, Rechteund Pflichtenzuhaben);(2)“相同”(gleich)。按照該法典法文本,“成為權利與義務主體的能力”平等,即一般人格平等。這里也涉及兩個關鍵概念:(1)“成為權利與義務主體之能力”(une aptitude àdevenir sujet de droits et d'obligations)。(2)“平等”(égale)。按照該法典意大利文本,“擁有權利與義務之能力”平等。這里仍涉及兩個關鍵概念:(1)“擁有權利與義務之能力”(una capacità d'averediritti ed obbligazioni);(2)“平等”(eguale)。顯然,該法典意大利文本融合了德文本與法文本。關于第二個問題,按照德文本,這里的“誰”指羅馬法homo意義上的人,即Mensch,也即“自然狀態的人”,法文本與意大利文本分別用代詞chacun與ognuno意指每一個自然狀態的人。關于第三個問題,法文本異于另外兩個文本。按照法文本,這里的界限指“法律的界限(les limites de la loi)”;按照德文本,這里的界限指“法秩序的界限(den Schranken der Rechtsordnung)”;按照意大利文本,這里的界限指“法秩序的界限(limiti dell'ordine giuridico)”。顯然,后兩個文本所表達的界限要寬于法文本所表達的界限。從第11條第2款看,《瑞士民法典》認為,法能力或一般人格具有如下性質:在法秩序界限內(德文本與意大利文本)或法律界限內(法文本),每個自然狀態的人所擁有之法能力(德文本)或一般人格(法文本與意大利文本)是相同的(德文本)或平等的(法文本與意大利文本)。

(三)瑞士、德國民法典法能力條款之比較

1. 法能力定義的異同

《德國民法典》關于法能力的定義藏在該法典第14條第2款。我們可以比較以下德瑞民法典關于法能力的定義。

《德國民法典》第14條第2款用了兩個動詞解釋法能力,一個是權利之“享有(erwerben)”,另一個是義務之承擔(eingehen)。《瑞士民法典》德文本第11條第2款只用了一個動詞,即權利與義務之“擁有(haben)”。就概念表達的精確性而言,前者勝于后者。

2. 法能力起算點的異同

《德國民法典》法能力起算點的規定有兩類:第一類是第一條,該條給出了一般法能力的一般起算點,即出生之完成。第二類是關于胎兒特別法能力的規定。這體現在《德國民法典》第844條第2款與第1923條第2款。假設甲在意外事故中罹難,按照《德國民法典》第844條第2款,除了其遺孀乙對加害人丙享有撫養請求權,已受胎但尚未出生者即丁,也享有對加害人丙的撫養請求權。此外,按照該法典第1923條第2款,如果甲留下一筆遺產,則丁亦享有繼承權。《瑞士民法典》第31條規定了法能力的起算點與終結點。

已受孕者,出生前叫胎兒(法文:L'enfantconçu),出生后叫嬰兒(德文:dasKind,意大利文:l'infante)。在法能力或一般人格的起算點方面,《瑞士民法典》與《德國民法典》有如下不同:第一,按照《德國民法典》第1條,法能力開始于出生之完成,而按照《瑞士民法典》第31條第1款,法能力或一般人格開始于完成出生后之生存。這種細微差別可以通過《瑞士民法典》第31條第1款意大利文本看出。按照后者,出生完成后之生存指“外在于母親子宮之[fuori dall'alvo materno]個體化生存[la vita individua]”。這意味,出生完成后的嬰兒,其生存是外在于母親子宮之個體化生存。第二, 《德國民法典》不承認胎兒的一般法能力,只承認胎兒的特別法能力,即《德國民法典》第844條第2款與第1923條第2款表達的法能力,但《瑞士民法典》第31條第2款附條件地承認胎兒具有一般法能力,即只要胎兒活著出生,出生前就是有法能力的。就此而言,在胎兒權利保護方面,《瑞士民法典》比《德國民法典》做得更徹底。

(四)人格立法大一統結構:人、人格與人格權

1. 人的二重區分

與《德國民法典》相同,《瑞士民法典》也存在人的二重區分。“自然狀態之人(拉丁文:homo,德文:Mensch)”與“法律狀態之人(德文:Person,法文:personne)”的區分,屬于人的第一重區分。法律狀態之人包括自然人與法人,而自然人是生而就有法能力的法律狀態之人,法人則是通過法律的授權而有法律能力的法律狀態之人。這屬于人的第二重區分。

2. 法律狀態之人與人格之區分

《瑞士民法典》區分“法律狀態之人(德文:Person,法文:personne)”與“人格(德文:Die Persönlichkeit,法文:La personnalité;意大利文:La personalità)”。“法律狀態之人”所擁有的法主體能力,也即法能力,就是一般人格。

3. 人格意義的再區分:作為法能力的人格與作為人格權總稱的人格

《瑞士民法典》進一步區分是“人格(德文:Die Persönlichkeit,法文:La personnalité;意大利文:Lapersonalità)”的兩種意義。在瑞士民法那里,“人格”術語有兩種意指模式。按照第一種意指模式,“人格”意指法主體能力,即法能力。按照第二種意指模式,“人格”意指與人之為人相結合的、應受保護的屬性,即整體意義上的人格權。也就是說,人格術語在瑞士民法中有兩種意義,其第一種意義是法主體能力或法能力,其第二種意義是整體意義上的人格權。《瑞士民法典》第19c條第1款德文本蘊含了人格權概念:因其人格之故而應得之權利(die Rechte, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen)。該人格權概念蘊含三層內涵。

第一層內涵:人格權不是單一權利,而是復數權利(die Rechte)。

第二層內涵:人格權不是人“可得”之權利,而是“應得”之權利(die Rechte, die ihnen ... zustehen)。德文本中的die ihnen zustehen結構表達了這里的“應得”內涵。

第三層內涵:人格權是因其人格之故(um ihrer Persönlichkeit willen)而應得之權利。《瑞士民法典》第19c條第1款法文本與意大利文皆將德文本中的“因其人格之故而應得之權利(die Rechte, dieihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen)”,解釋成“嚴格意義上的屬人權(法文本:des droitsstrictement personnels,意大利文本:idiritti strettamente personali)”。這意味,“因其人格之故而應得之權利(die Rechte, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen)”,即人格權,不可被放棄和轉讓。

五、東亞范式民法典的折中取向及其問題

(一)日本《舊民法草案》中的人

日本有兩部民法典,“即1890年制定的所謂舊民法典與1896年至1898年制定并于1898年生效的現行民法典”。

日本《舊民法草案》第1條是《法國民法典》第八條與《德國民法典》第1條的雜交產物。一方面,“享有”概念源自《法國民法典》第8條;另一方面,“任何人”以及“出生”概念源自《德國民法典》第1條。第1條中“私權之享有”是日本《舊民法草案》的獨創概念。因為《法國民法典》第8條處理的是“民事權利之享有”,而《德國民法典》第1條處理的是“法能力”之開始,而法能力是享有權利與承擔義務的能力,這里的“權利”不限于私權。顯然,《德國民法典》第1條,涵蓋公法秩序與私法秩序,具有廣義憲法功能,即在法秩序內分配人的法主體資格,而《舊民法草案》第1條則主動將民法拉回私法秩序。《舊民法草案》第2條比《德國民法典》走得更遠,接近后來頒布的《瑞士民法典》第31條第2款,但與后者相比,該條在法理結構上存在缺陷。因為該條未考慮胎兒是否活著出生問題。《舊民法草案》第5條參考了《法國民法典》第11條,但比前者完備。

(二)日本現行民法典中的人

中國民事立法以及民法學中的“權利能力”,既不是一個源自羅馬法的概念,也不是源自《法國民法典》與《德國民法典》的概念,而是抄自日文“権利能力”。以《法國民法典》為藍本的日本《舊民法草案》中并無“権利能力”概念,與現行《日本民法典》第3條第1款對應的是《舊民法草案》第1條。

關于民事主體一般規定,存在兩種模式。第一種是法國模式:以“人”為主詞核心并以“享有私權”為謂詞核心的全稱量詞命題。第二種是德國模式:以“法能力”為主詞核心的全稱量詞命題。《舊民法草案》第1條主詞以“人”為核心,謂詞以“享有私權”為核心,就此而言,該立法模式屬于法國模式,與法國民法典不同的是,日本《舊民法草案》用“任何人”替換了《法國民法典》第8條中的“所有法國人”,用“享有私權”替換了《法國民法典》第8條中的“享有民事權利”。但是,現行《日本民法典》第3條第1款是一個怪胎。一方面,該款的邏輯主詞是從《法國民法典》第8條的謂詞中抄過來,似乎在模仿法國民法典;另一方面,它又不是在解釋“人”,而是像《德國民法典》第1條那樣在解釋人的民事主體性。但《德國民法典》第1條主詞蘊含了自然人(Natürliche Persone)的兩個要素:自然狀態之人(Mensch)與法能力(Rechtsfähigkeit)。現行《日本民法典》第3條第1款是看不出來“自然狀態之人(拉丁文:homo,德文:Mensch)”與“法律狀態之人(拉丁文:persona,德文:Person)”的法理區分。此外,《德國民法典》第1條所解釋的法能力(Rechtsfähigkeit)不僅指“享有權利”的能力,也指“承擔義務”的能力,因此,“権利能力”是一個以偏概全的歸納。

六、《民法典》自然人民事權利能力條款修改建議與法理依據

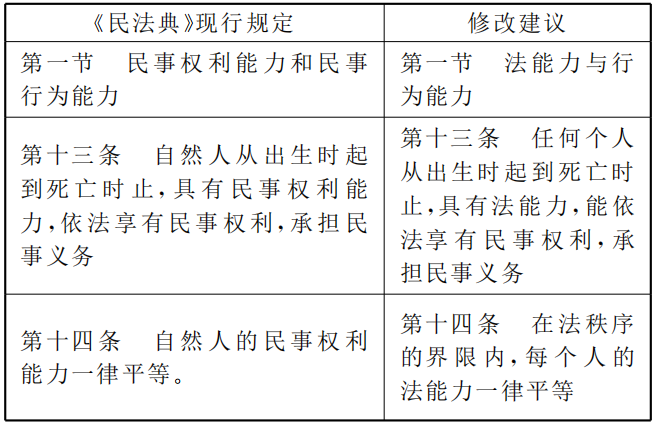

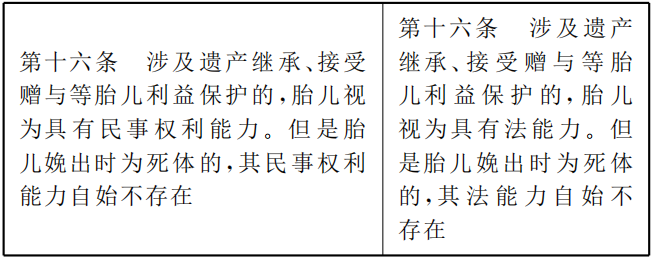

(一)《民法典》自然人民事權利能力條款修改建議

(二)法理根據

1. “民事權利能力”為什么要改為“法能力”?

“權利能力”系《日本民法典》起草者發明的一種雜糅概念,即將法國民法上的“私權之享有”與德國民法上的“法能力”概念雜糅在一起而形成的一種不倫不類概念,而就概念內涵看,該術語意指對象與德國瑞士民法中的法能力術語相同。

2. 第13條中的“自然人”為什么要改為“任何個人”?

因為漢語“自然人”概念無法表達羅馬法以降人類已堅持了兩千多年的法理區分:自然狀態之人(拉丁文:homo,英文:human,德文:Mensch)與法律狀態之人(拉丁文:persona,英文:person,德文:Person)。“任何個人”意指個體意義上的人。《民法典》可以建立如下關于人的區分體系。

3. 第14條為什么要增加限定語“在法秩序的界限內”,并將“自然人”改為“每個人”?

因為《民法典》屬于中國的國法(ius civile),它只能就自己的國法秩序限度內的問題作出規定。如果不加“在法秩序的界限內”,第14條就變成一種缺乏規范適用可能性的價值宣言。“自然人”與“法人”并列,屬于法律狀態之人(拉丁文:persona,英文:person,德文:Person)。由于他們屬于法律狀態之人,而法律狀態之人受制于法律平等原則,所以,自然人之法能力一律平等是不需要法律作出特別規定的。法律需要作出特別規定的是,自然狀態之人,即“每個人”意義上的“個人”,其法能力在何種意義上是平等的。