王希娟:北京德和衡律師事務所高級聯席合伙人

李 偉:北京德和衡律師事務所高級顧問

引 言:藥品是保障人民群眾生命健康的必需品,藥品安全日益成為重大民生問題。近年來我國藥品安全事件依然呈現高發頻發的態勢。刑法作為最嚴厲的法律制裁手段,要承擔起加強藥品監管,保障藥品安全的重任。《刑法修正案(十一)草案》(以下簡稱修正案(十一)草案)于2020年10月13日提請十三屆全國人大常委會進行二次審議。此次修正案草案,將藥品監管瀆職行為從眾多的公職人員瀆職行為中分離出來,增強了可操作性和適用性,凸顯了立法者對藥品安全的重視以及保護民生的強烈意圖。雖然該草案還在公開征求意見、進一步完善階段,但是對藥品監管瀆職犯罪從嚴懲處的大方向不變,藥品監管將迎變局。本文作者擬對藥品監管瀆職的立法沿革及法律適用進行梳理和解析。

文件夾小圖標分割線

說起藥品監管瀆職犯罪,不得不說起鄭筱萸受賄、玩忽職守案。鄭筱萸在1997年中至2006年年底擔任國家藥品監督管理局局長、國家食品藥品監督管理局局長期間,除利用職務便利收受賄賂、為他人謀取不正當利益外,還于直接分管藥品注冊司工作期間,在統一換發藥品批準文號專項工作中不認真履行職責,失職、瀆職,導致藥品監管失控、甚至出現被批準生產文號的藥品為假藥的情況,嚴重損害了國家機關的公信力,致使國家和人民的利益遭受重大損失。2007年,鄭筱萸因受賄罪被判處死刑,因玩忽職守罪被判處有期徒刑七年;同年,經最高人民法院核準,鄭筱萸被執行死刑,成為近年來我國第四名被判處死刑的副部級以上官員,也是藥品監督管理機關被追究刑事責任最高級別的官員。

鄭筱萸玩忽職守的行為不僅造成嚴重的后果,而且影響非常惡劣,為什么只對其處以七年有期徒刑?我國刑法中對于國家機關工作人員玩忽職守、濫用職權的瀆職行為如何定罪處罰?對藥品監督管理的國家機關工作人員瀆職犯罪是否有特別規定?本文將從以下幾個方面進行梳理和探討。

一、藥品監管瀆職犯罪刑事立法的“前世今生”

(一)關于瀆職罪的立法沿革

瀆職罪,是指國家機關工作人員利用職務上的便利或者徇私舞弊、濫用職權、玩忽職守,妨害國家機關的正常活動,損害公眾對國家機關工作人員職務活動客觀公正性的信賴,致使國家與人民利益遭受重大損失的行為。關于本罪的立法可以追溯至1979年,根據 1979年刑法第一百八十七條的規定,“國家工作人員由于玩忽職守,致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役”。79年刑法中對于國家工作人員的瀆職行為,只設置了玩忽職守罪一罪。

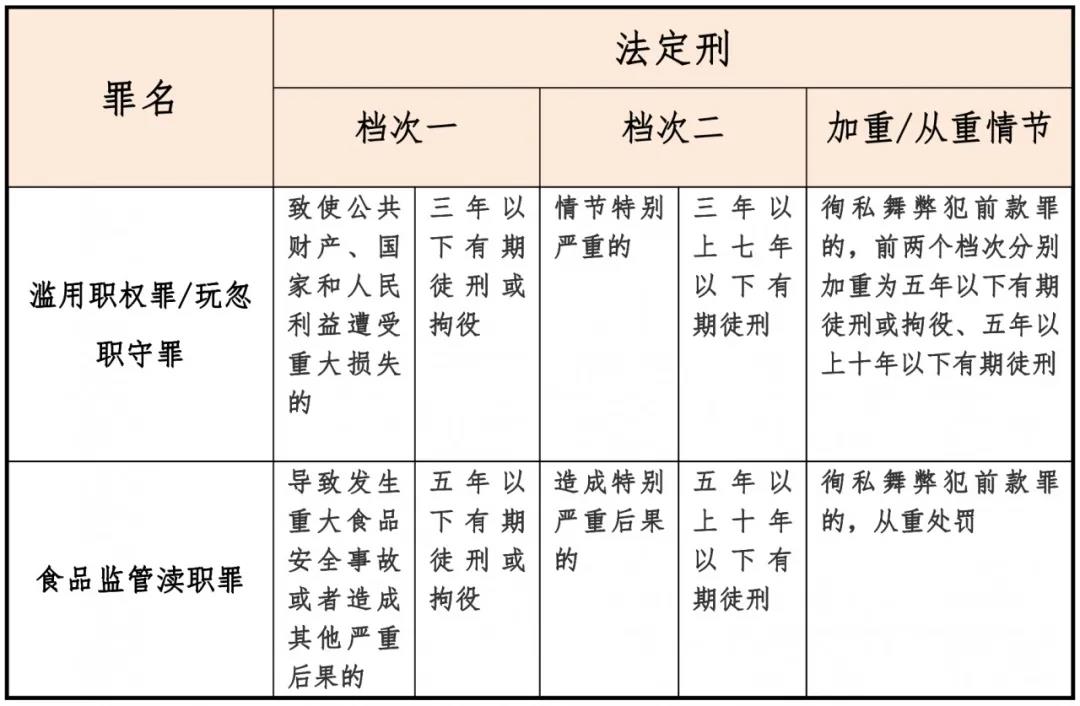

1997年3月14日修訂的新刑法(即現行刑法)中,對于瀆職罪有了比較詳盡的規定。經過十次修訂后,現行刑法第九章瀆職罪中共設置了三十七個罪名。其中,第三百九十七條針對國家機關工作人員的瀆職行為,分別設置了濫用職權罪、玩忽職守罪。除此之外,該章還針對具備特殊崗位或特殊監管職責的國家機關工作人員設置了特殊的瀆職罪,如徇私枉法罪、環境監管失職罪、食品監管瀆職罪等。其中,刑法第四百零八條之一規定的食品監管瀆職罪,是2011年刑法修正案(八)針對負有食品監督管理職責的國家機關工作人員新設置的罪名,且配置了不同于以上普通瀆職罪的法定刑。對于濫用職權罪、玩忽職守罪與食品監管瀆職罪的法定刑設置對比如下表所示:

但是,在第九章三十七個瀆職罪名中,并不包含專門針對藥品監管國家機關工作人員設置的罪名,故此類人員犯瀆職罪的,仍應依照刑法第三百九十七條的規定,認定為濫用職權罪或玩忽職守罪。

(二)關于藥品監管瀆職犯罪的司法解釋

我國司法解釋針對藥品監管國家機關工作人員的瀆職犯罪作出的規定具體如下:

1.2013年1月9日起施行《最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理瀆職刑事案件適用法律若干問題的解釋(一)》(法釋〔2012〕18號)第九條規定,負有監督管理職責的國家機關工作人員濫用職權或者玩忽職守,致使不符合安全標準的食品、有毒有害食品、假藥、劣藥等流入社會,對人民群眾生命、健康造成嚴重危害后果的,依照瀆職罪的規定從嚴懲處。

2.2017年9月1日施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理藥品、醫療器械注冊申請材料造假刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2017〕15號)第七條規定,“對藥品、醫療器械注冊申請負有核查職責的國家機關工作人員,濫用職權或者玩忽職守,導致使用虛假證明材料的藥品、醫療器械獲得注冊,致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的,應當依照刑法第三百九十七條規定,以濫用職權罪或者玩忽職守罪追究刑事責任。”

二、現行刑法針對藥品監管瀆職犯罪的立法困惑

(一)罪名間刑罰設置的不平衡

刑法在普通瀆職犯罪之下,單獨設立了環境監管失職、食品監管瀆職等單獨的瀆職罪名,其目的就在于基于現實的需要,加大對某一類突出瀆職違法犯罪的打擊力度。鑒于現行刑法的以上規定,在當前的司法實踐中,負有藥品安全監督管理職責的國家機關工作人員瀆職犯罪,致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的,只能適用刑法第三百九十七條的規定,構成濫用職權罪或玩忽職守罪。兩罪的法定最高刑均為有期徒刑七年,若存在徇私舞弊情節特別嚴重的,法定最高刑為十年。然而,與藥品監管瀆職行為社會危害程度相似的食品監管瀆職行為,由于刑法修正案(八)專門增加食品監管瀆職罪并配置更為嚴格的法定刑,最高卻可以判處有期徒刑十年,罪名間刑罰設置的不平衡顯而易見。

(二)罪行與刑罰配置的不均衡

頻發的藥品安全事故與藥品監管瀆職有密切關聯,但相對藥品瀆職行為的重大危害,無論認定為濫用職權罪還是玩忽職守罪,處罰均相對偏輕,且對尚未造成嚴重危害后果但卻產生嚴重危害藥品安全風險的瀆職行為達不到規制和預防的目的。尤其是對于造成特別嚴重后果且不存在徇私舞弊情節的藥品監管瀆職行為,只能在七年有期徒刑以下量刑。從鄭筱萸案可以看出,雖然該案的社會影響非常惡劣、造成的后果非常嚴重,但鄭筱萸因玩忽職守罪只被判處了有期徒刑七年,罪刑明顯不均衡。

三、藥品監管瀆職犯罪的立法出路

(一)刑法修正案(十一)草案的公布

2020年10月21日,刑法修正案(十一)草案在網上公布。其中,草案第三十九條規定,將刑法第四百零八條之一第一款修改為:“負有食品藥品安全監督管理職責的國家機關工作人員,濫用職權或者玩忽職守,有下列情形之一,造成嚴重后果或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役;造成特別嚴重后果或者有其他特別嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑:(一)瞞報、謊報食品安全事故、藥品安全事件; (二)對發現的嚴重食品藥品安全違法行為未按規定查處的;(三)在藥品和嬰幼兒配方食品等特殊食品審批審評過程中,對不符合條件的申請準予許可的;(四)依法應當移交司法機關追究刑事責任不移交的; (五)有其他濫用職權或者玩忽職守行為的。”

相比原條文,修正案草案對以下幾個方面進行了修改:

1.將“負有食品安全監督管理職責的國家機關工作人員”修改為“負有食品藥品安全監督管理職責的國家機關工作人員”;

2.將“導致發生重大食品安全事故或者造成其他嚴重后果的”修改為“有下列情形之一,造成嚴重后果或者有其他嚴重情節的”并列舉了五種法定情形;

3.將“造成特別嚴重后果的”修改為“造成特別嚴重后果或者有其他特別嚴重情節的”。

(二)刑法修正案(十一)草案相關修改的意義

針對現行刑法關于藥品監管瀆職犯罪的立法不足,刑法修正案(十一)草案從以下幾個方面作出了彌補和修訂:

1.將食品監管瀆職罪擴大為食品、藥品監管瀆職罪,即如果草案通過,則藥品監管瀆職犯罪將與食品監管瀆職犯罪同罪同罰,危害性相當的兩種罪行刑罰設置不平衡的現象將予以糾正;

2.將該罪以“造成嚴重后果”作為構成要件,修改為以“造成嚴重后果”或者“有其他嚴重情節”作為構成要件,即只要存在以上五種情形,即使尚未造成嚴重后果,只要存在“其他嚴重情節”的,也可以構成此罪,入罪范圍予以擴大;

3.列舉了玩忽職守、濫用職權的五種法定情形,增加司法實踐的實操性,同時亦避免因2的修改而不適當的擴大刑法打擊范圍。

此次刑法修正案(十一)草案內容亮點頗多,針對藥品監管瀆職犯罪的修改雖尚未得到重點關注,但是該對于藥品監管領域來講,卻預示著國家藥品監管進一步從嚴的可能性在加大,藥品監管的重大變局臨近。這不僅僅對負有藥品監管職責的國家機關及工作人員是一大挑戰,對藥品行業的影響也會是機遇與挑戰并存。