推薦語

反思理性是立法主體對立法存在的問題提出一定建議從而改善法律規(guī)范的一種有效途徑,只有賦予反思理性以功能框架和規(guī)范要素,才能逐步建立開放且規(guī)范的立法理性。實現(xiàn)科學立法、避免恣意立法;實現(xiàn)結(jié)構(gòu)合理,避免結(jié)構(gòu)混亂;以及實現(xiàn)立法審慎等都需要重視反思理性的作用和價值。基于此,本公眾號特推出上海政法學院李明哲的文章——《地方立法中的反思理性——以G省<優(yōu)化營商環(huán)境條例>為例》,以嘗試建構(gòu)在立法理論上反思理性的框架、探索其面臨的實踐面向。

作者簡介

李明哲,男,四川廣元人,法學碩士,上海政法學院經(jīng)濟法學院教師,研究方向:法理學、立法學。

摘要:地方立法包含一種制度實踐的含義,在法制統(tǒng)一的框架下,政治話語、法律規(guī)范常常陷入“區(qū)分后的封閉”以及“開放后的分歧”。如果將行政指令和立法規(guī)范視為互為體用的共同體,將目光轉(zhuǎn)向立法規(guī)范上,那么是否存在可以共享的邏輯,立法共同體是否具備反思理性的可能,地方立法的反思理性面向的又是什么。文章借助盧曼、圖依布納、沃爾德倫、拉賓等學者在反思理性上的理路,嘗試建構(gòu)在立法理論上反思理性的解讀框架,通過對G省《優(yōu)化營商環(huán)境條例》的分析探索反思理性的實踐面向。

關(guān)鍵詞:地方立法;反思理性;優(yōu)化營商環(huán)境條例

一、反思理性的基本意涵

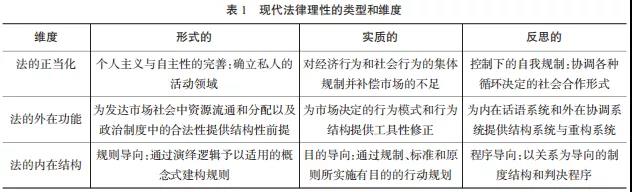

反思理性這一概念起源于圖依布納(Gunther Teubner)和盧曼對“自創(chuàng)生”(Autopoiesis)概念的思考和改善。具體來說,盧曼發(fā)展了規(guī)范法學的基礎(chǔ),其理論預設(shè)和凱爾森(Kelsen)相近的是他們都排除了法律對其他因素的依賴,區(qū)別在于盧曼區(qū)分出“系統(tǒng)—環(huán)境”這一對概念,將法律和諸要素的交互圖景呈現(xiàn)出來。他將法律效力的規(guī)范結(jié)構(gòu)即“金字塔比喻”替代為“基于效力循環(huán)性的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)”,法律規(guī)范可以去中心、去位階,只需要與其他要素完成“互相指涉”,然后完成“自我指涉”,最后實現(xiàn)自我再制的循環(huán)。這樣的說法似乎與務實派法律理論或者說立法者、法官產(chǎn)生了一定的技術(shù)距離。然則盧曼應對了 自韋伯以來對法的形式理性的擔憂:他認為法在三階段演化中,早期的供給性立法過剩,嚴格規(guī)范很難被學習而變?yōu)樯鐣邔颍谥鸩竭~向功能分化的社會時,產(chǎn)生了諸多法律不能滿足的需求,因此需要法律在與子系統(tǒng)交互中實現(xiàn)自我再制。圖氏在這一問題上提出了實踐導向的觀點,圖氏在法社會學系統(tǒng)論學者諾內(nèi)特(Nonet)和塞爾茲尼克(Selznick)的回應型法論證基礎(chǔ)上進行闡發(fā),以改善法律和社會結(jié)構(gòu)性作為目的,因交涉主體的復雜和力量宏大對比所導致的棘手的實質(zhì)平衡,將程序的重要性凸現(xiàn)出來。并借鑒了哈特的第二性規(guī)則(次要規(guī)則),將此規(guī)則的規(guī)則作為核心來統(tǒng)合現(xiàn)代法學意義的諸種面向,例如工具主義、法條主義等,并嵌入哈貝馬斯(Juegen Habermas)的組織原則(Organizational Principle of Society)將壓制力本身疏導成交涉力。圖氏概括并區(qū)分了“實質(zhì)理性”和“反思理性”的概念,實質(zhì)理性是人們以目的為導向且根據(jù)情勢變更而設(shè)計的實現(xiàn)目標的方式,因此法律解釋的來源轉(zhuǎn)移到司法機關(guān)、行政機關(guān),目的至上帶來了結(jié)構(gòu)和手段的開放,影響著類似義務或文明等基本概念,同時影響著作為政治范式的實在法,這樣一來對于法律的探究變成了對社會政策的分析,強調(diào)了官僚的規(guī)制而不是裁判,強調(diào)了法律政治化的機構(gòu)設(shè)計,這當中暗示了一種轉(zhuǎn)向的法律理性,圖氏認為有兩種轉(zhuǎn)向:從實質(zhì)理性轉(zhuǎn)向兩種不同的法律理性——結(jié)果的實質(zhì)理性、以過程為導向的制度建構(gòu)、組織參與所具有的反思理性,見表1。

可以明確的是,反思理性是反身型法的關(guān)鍵要點:要成為回應型或者反身型的法律,就要與社會諸系統(tǒng)建立“共變模型”。反身型法并不以權(quán)威來決定子系統(tǒng)功能,也不規(guī)制其輸出輸入的設(shè)置,而是培養(yǎng)系統(tǒng)反思互相推進的外在結(jié)構(gòu),法律將對決定作出決定,對規(guī)制作出規(guī)制。扼要言之,法律為其他子系統(tǒng)提供結(jié)構(gòu)性前提的狀況下,才能實現(xiàn)自身的反思。法律需要對其他子系統(tǒng)進行“內(nèi)在模仿”和“共變”。但這個模型必須發(fā)展“危機理論”(理性危機和合法化危機),因此要法律維持一種有限的理性,既不被子系統(tǒng)的規(guī)范吞沒又能刺激子系統(tǒng)生發(fā)出法律式的應對結(jié)構(gòu)。這一觀點直接沖擊了法律權(quán)威與政治權(quán)威的共軛,潛在修正了法律供給現(xiàn)象或者說“法律父愛主義”,把目的至上的治理手段轉(zhuǎn)換成——社會各主體自發(fā)地對法律的路徑依賴并在內(nèi)部產(chǎn)生組織理性。與此同時,將諸系統(tǒng)本身的特性逐步轉(zhuǎn)化為法律構(gòu)成的部分,以此來賦予法律無窮的生命力。

二、立法中的反思理性架構(gòu)

如果對反思理性進行限定,將其功能指向外部規(guī)范的訂立、修改、廢止,那么對于現(xiàn)代以行政指令型立法為主的體制有著重要意義。沃爾德倫(Jeremy Waldron)認為,前法學理論研究過于關(guān)注司法的主體重要性,將法律的界分歸結(jié)到法律來源的認同,這一來源是法院而不是立法機構(gòu),是一個法院對另一法院判決有效性的認同,而不是法院對立法的有效性認同。沃爾德倫在立法意義上指出了幾個關(guān)鍵且需要解決的問題:第一,行政法令有權(quán)有勢沒有傳統(tǒng)這一說法是否成立,他引入哈特第二性規(guī)則來說明,雖道德要避免被“刻意改變(Deliberate Change)”,但是社會的法律卻可以刻意改變,二級規(guī)則改變了一級規(guī)則的外部特征,社會成員并不能直觀知道法律的規(guī)范標準在哪,只能被訓練和觀察外部特征而知曉法律。因此立法實踐成為另一種類型的人為產(chǎn)物,必然引發(fā)行政對立法權(quán)威的關(guān)心和使用,也就是我們常常提到的社會立法和行政立法的趨勢。第二,行政法令頻繁立改廢并不一定有損真實的法律權(quán)威,而有可能是政府權(quán)威。政府借由立法表達權(quán)威,所以這種共同體具有相似的屬性和擔憂。即對于自身建立權(quán)威而言,滿足大多數(shù)人的意愿就變得重要。進而引發(fā)了第三個問題:立法機構(gòu)或者說行政立法共同體在面對龐大社會成員時如何處理分歧,他借力康德、霍布斯的基礎(chǔ)闡發(fā)出立法目的可以統(tǒng)一“道德實踐理性的不可抗拒的提議”,強制性力量用來保障權(quán)利和利益可以是恰當?shù)摹M瑫r紛爭越是散亂越需要一個機構(gòu)的裁定、最終普遍遵循的一個答案(類似于司法終局性)并且服從于立法的意圖和效力,效力的褫奪并不具有特別討論的意義,重點是對立法意圖的傳達上,或者說立法目的的設(shè)計和表達策略上有待細致考量。我們可以在沃爾德倫的敘述基礎(chǔ)上進一步辨析出這樣一種思路:立法在越初始的狀態(tài)下與第一性規(guī)則貼合得更加明顯,直接會在成文中顯示出來,而立法越往下行第一性規(guī)則可辨析程度越弱,藏在了語詞深處或者通過規(guī)則體現(xiàn)出來。而這種現(xiàn)象卻并不影響到第一性規(guī)則的實質(zhì),只是第一性規(guī)則特征被改變了,混亂的第二性規(guī)則表達反而有利于民眾將基本規(guī)范區(qū)分出來,如果有序(并不一定指向好的結(jié)果)地表達,那么在立法技術(shù)上的考量暫時退場,轉(zhuǎn)而變成了對政治目的的考量,這里存在一種擔憂,即認為行政開始俘獲立法,甚至威脅到法律,這種憂慮不完全,不完全在于忽視了行政與立法目的的可能統(tǒng)一與手段的開放程度,這也是反思理性一個問題來源。

愛德華·拉賓作為晚近的立法法理學研究學者,他將目光關(guān)注到了兩個立法學遺留櫥內(nèi)的問題:第一,立法的傳遞性。這是立法的一個重要的原生性特征。越是清晰的規(guī)則傳遞性越強,意味著從中央到地方皆可以直接適用,但他認為具有完全傳遞性的法律幾乎是不存在的,規(guī)范得以操作時總是有不同主體理解和客觀要求,因此在行政指令型立法中具有規(guī)范內(nèi)容的反思可能。第二,反思理性的主體應確認為立法共同體,而不是因為授權(quán)立法而帶來的功能分割。拉賓不認為立法是在授權(quán)行政機關(guān)立法權(quán),而是行政機構(gòu)在行使立法權(quán)。立法中的授權(quán)說側(cè)重控制行政機構(gòu)的能力而不是真正關(guān)注規(guī)范性,行政機構(gòu)的權(quán)力控制應該由其內(nèi)部部門分權(quán)來完成而不是立法來完成。這里區(qū)分出了外部立法和內(nèi)部立法,內(nèi)部立法針對行政機構(gòu)內(nèi)部的規(guī)則設(shè)置,外部立法是針對社會的規(guī)則設(shè)置。立法權(quán)不是壟斷的權(quán)力,所以立法無論是否具有傳遞性與是否授權(quán)無關(guān),而是行政機關(guān)在行使立法權(quán),這樣保證了立法和立法權(quán)的連貫性得以可能。拉賓這一觀念的轉(zhuǎn)向直接指出了過去立法授權(quán)說帶來的弊端:其一,立法的授權(quán)觀念導致了執(zhí)行機關(guān)存 在自由制定或者裁量的空間想象,除非服從上級的強制立法政策,否則下級機關(guān)在制定規(guī)則的時候往往是帶有揣測的意味,但這種保守性或運動性立法又會為另一些目的打開可能,也就是說當立法政策是較寬松的時候,以部門利益目的的立法夾帶就有了空間。正如我們?nèi)粘K^察到的,行政機關(guān)的立法往往在“穩(wěn)定”這一目的實現(xiàn)下傾向于制定大量的懲罰規(guī)范。相較于司法領(lǐng)域,法院并不需要這種形式的自由裁量空間,從可訴性的角度說這樣的立法都不能稱之為法律,而應被視作一種話語。其二,授權(quán)說的一類緣由是立法機關(guān)語言的寬泛也看似默認了這種授權(quán)。在讓渡立法權(quán)時也讓渡了語言準確性帶來的立法責任。其三,就算立法機關(guān)產(chǎn)生直接與調(diào)整對象溝通的想法,然而這種溝通往往因為立法機關(guān)與執(zhí)行機關(guān)的功能分化和信息差而又倒向了行政機關(guān)這一邊。這些弊端的引發(fā)也就是立法地位逐漸被唱衰的原因。作為行政指令的立法幾乎都指向行政內(nèi)部,加之作為執(zhí)行機構(gòu)的行政機關(guān)也擁有大量信息來源,因此立法的模糊性和行政的具體性得到了合作式的結(jié)合。可以這么綜括立法的模糊性存在的原因:第一,出于實際情勢差異,細致的設(shè)定容易不符合地方實際。且例外情況被人知曉得越清楚,本身的效力反而消失(因為被知曉了規(guī)則的盲區(qū))。第二,立法的模糊激發(fā)了內(nèi)部權(quán)力的制衡動力,驅(qū)動內(nèi)部體制的修繕,這一層面的技術(shù)也受惠于管理學和組織學等外部系統(tǒng)。

綜觀上述學說,可以大致限定和描述反思理性在立法當中的含義:反思的主體是廣義的共同體,而不是某一機構(gòu)的特定責任。反思理性可以作為外部規(guī)范如何改善的指引思維,這一思維包含三種維度:第一種維度是立法的自我指涉,即如何保持從中央到地方立法的連貫性和統(tǒng)一性等技術(shù)問題,其中要關(guān)注立法的傳遞性和系統(tǒng)性。第二種維度是立法的外部指涉,即立法向諸系統(tǒng)開放的過程中如何協(xié)調(diào)系統(tǒng)間沖突,如法規(guī)本身對行政機關(guān)、立法機關(guān)的結(jié)構(gòu)設(shè)計及其權(quán)利、義務、責任的調(diào)整。第三是如何激發(fā)諸系統(tǒng)的組織理性和反思潛能。遵循這一思路,筆者嘗試在立法實踐中探索可能的反思要點。

三、地方立法實踐中反思理性的基本面向

(一)地方立法主體對“規(guī)則+信號”的識別

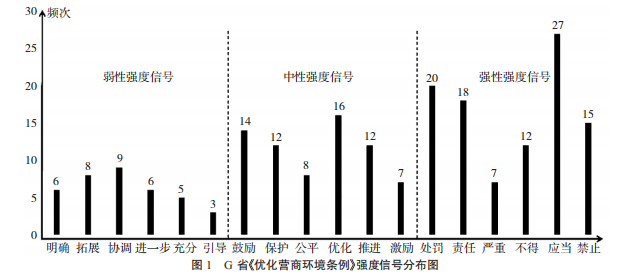

根據(jù)行政立法的本身特性,如果將行政立法中上位法的部分模糊設(shè)定視為一種立法技術(shù)上的要求,對地方立法釋放了自由裁量的空間,那么識別糅合“規(guī)則+信號”的立法是地方理性反思的前提。地方執(zhí)行機構(gòu)或者立法機構(gòu)在根據(jù)自身的性質(zhì)進行識別的時候主要分為兩個層次:第一,考量政策法規(guī)的目的。這一點是為了制定自身行動的策略和估算可進行調(diào)整的范圍,這種考量基于政治敏感度和法規(guī)認識力。第二,考量這種目的的強弱。信號的強弱似乎在條款中決定了這一項政策性法規(guī)是否能夠有效執(zhí)行,本文截取了G省的《優(yōu)化營商環(huán)境條例》中具有強度色彩的詞語作為對比項,見圖1。

可以看到三種不同強度的信號在條文中的數(shù)量。強度越高指向性越強,越受到不同主體的直接關(guān)注,也最有趨勢轉(zhuǎn)化為具體規(guī)范和措施,中性和弱性信號并不在行政機構(gòu)內(nèi)部和外部發(fā)生直接作用,因此轉(zhuǎn)化的動力較弱而維持了對民企利好的信號作用。不同主體(行政機構(gòu)、司法機構(gòu)、民營企業(yè))對于規(guī)范的轉(zhuǎn)譯受到這種強度的直接影響,這種強度的識別有兩方面:一、上位法或行政層級的效力外觀,層級越高強度越高;二、規(guī)則制定的具體要求,規(guī)則傳遞性越強,權(quán)利義務設(shè)置越細致,強度越高。鼓勵性條款作為中性強度信號,在維持對民企利好信號的狀態(tài)時,也保持著待命狀態(tài),也可以說是按住不表的能動性。至今很少有法院在判決企業(yè)或企業(yè)家違法行為的時候適用“鼓勵類和保護類”條例,觸發(fā)適用這一條款的可能 原因有四個:其一,法官對罪名本身適用就保持懷疑和警惕;其二,存在可替代的從輕條款而將此鼓勵性條款作為附帶意見;其三,有同類型的案例已經(jīng)做出了類似判決;其四,最高院發(fā)布了典型案例中有此項條款的直接適用或者解釋。地方立法領(lǐng)域也會發(fā)現(xiàn)部分重合又異質(zhì)的特征,行政指令式立法的基本特征是要對政策的解讀,行政機關(guān)在中、弱信號下解讀規(guī)則時保持審慎和保守;對上位法的解讀同時也要參照其他省市的具體辦法。地方立法機關(guān)和行政機關(guān)把鼓勵性條款總括為一種立法目的和行政目的,轉(zhuǎn)而把精力集中在了如何調(diào)整對民營企業(yè)審批流程、懲罰幅度等手段上,認為可以包含鼓勵性條款帶來的開放能動性。正是鼓勵性條款并不具備明顯的可預測性和可操作性,往往這類條款潛臺詞是——有待新事物的誕生,所以鼓勵性條款對立法機關(guān)、行政機關(guān)的作用顯示在“鼓勵行為是否具有風險(政治風險、法律風險)”的判定,對調(diào)整對象的作用顯示在“鼓勵的內(nèi)容是否能夠得到認可(非正式認可、制度認可)”。

(二)地方立法中合理性與合法性的判斷

對于新事物的判斷的既有實質(zhì)上的判斷,又有免責條款設(shè)定帶來的影響。例如G省《優(yōu)化營商環(huán)境條例》中規(guī)定:“……禁止在市場準入、融資信貸、政府采購等領(lǐng)域設(shè)置不合理的限制或排斥條件。……”這里的“不合理”成為最終限制手段特征的語詞,“禁止”屬于法律賦予的強制力,但規(guī)范是否合理是最終觸發(fā)這一立法的關(guān)鍵判定。在G省省會城市K市的《優(yōu)化營商環(huán)境辦法》中也存在合理性判定問題,例如:“……對企業(yè)提出的合理性意見應當予以采納。”這里需要區(qū)分行政機構(gòu)與民營企業(yè)對判斷的博弈,不考慮非正式博弈情況下(尋租、游說等),在法規(guī)下的博弈受到法規(guī)本身的話語影響,《條例》本身作為一種支持民企的法規(guī)出臺就為這一條款提供了內(nèi)在力量,使合理性的判斷更加偏向開放而非束縛。同時在條文中設(shè)置了行政機構(gòu)判定的免責條款,但此條款內(nèi)部從規(guī)范上是互斥的,如果滿足一項即可免除負面評價和責任,那么當滿足改革方向卻使用了違法手段的情況出現(xiàn),或者在勤勉盡責未謀取私利的情況下使用了違法的手段或程序違法,抑或在違反法律后主動挽回損失又如何適用?當違法的判斷交由上位法確認和司法機關(guān)審判,此時這一免責條款呈無效的狀態(tài)。如果將(二)(三)款前移至前提條件的確可以有效解決這一互斥性問題,但條款前移帶來的效果是加強了法律對行政決策的規(guī)范限制,關(guān)鍵這一條款整體指向的是政府和企業(yè)的相對關(guān)系,因此削弱了對民營企業(yè)的結(jié)構(gòu)開放。如果按照立法者的可能意圖來考量這一條款,一種可能性是:承認在改革和法律的緊張關(guān)系中法律是滯后的,如果民營企業(yè)的改革被行政機構(gòu)認可為具有重要意義,“良性違法”是可以接受的,意即技術(shù)設(shè)定法條內(nèi)部的互斥表達了超越法律規(guī)范的意圖。這種意圖產(chǎn)生的原因是多重的,既有改革環(huán)境的包容性,還有立法規(guī)則本身的目的傾向,以及民企改革成果對此意義的穩(wěn)固證明。但這一條款實際默認了兩種前提:第一,地方政府部門對改革內(nèi)容或者新生事物有合理判斷;第二,這一判斷過程和改革內(nèi)容、新生事物本身理應不超過合法(基本法律規(guī)范、公共道德規(guī)范、國家政策方向)的最低限度。如果沒有這兩種默認前提,這一條款是無意義的,同時也是對法制統(tǒng)一的一種破壞。簡單地說,新且好的才應該支持,改革的帽子不能戴在錯誤的腦袋上。要滿足這種前提就應關(guān)注幾個方面:部門或者負責人是否具有合法性和合理性的判斷能力,部門績效和政治生涯是否影響了這種判斷,部門結(jié)構(gòu)調(diào)整或負責人換屆是否影響改革延續(xù)性,等等。政府和企業(yè)的契約是否能保證這種溝通的實質(zhì)進行而不是權(quán)力壓制和表面功夫。

(三)民營企業(yè)的組織理性潛能

立法的反思結(jié)構(gòu)要面對的不僅是開放性問題,還有限制性問題,市場、政府、立法始終存在信息和權(quán)利不對稱性,會不斷消耗制度在平等化上的努力。企業(yè)家在面對較壓抑的制度環(huán)境時,常常采用的是非正式的策略。有在法律懲戒范圍內(nèi)的風險性策略,例如地下融資、集資性賭博等;有的卻在法律懲戒范圍之外,如在1980年前后,那時的民營企業(yè)會將企業(yè)注冊為集體企業(yè),通過“戴紅帽子”規(guī)避政治風險,之后演變?yōu)橄蚣w企業(yè)上交管理費,通過“借紅帽子”來實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)的明晰,當打擊風險變大的時候,又回到“戴紅帽子”的狀況。同時,部分地方政府諸如溫州地區(qū)會為這種掛靠企業(yè)提供便利服務,甚至出現(xiàn)了專門的服務機構(gòu),幫助企業(yè)規(guī)避一些管理費用和限制,服務費用也維持很低的水平,地方和企業(yè)形成了互相支持的氛圍,對于那時不合時宜的規(guī)制的破解起到了一定的作用,當時“掛靠經(jīng)營”已經(jīng)是一種隱性卻普遍的模式,以至于溫州市委于1986年向中央政府提交了一份報告,要求承認掛靠企業(yè)的合法性,次年國務院批準溫州等12市作為改革試驗區(qū),溫州市委當年即頒布了規(guī)章制度承認了掛靠企業(yè)的合法性。非正式行為或制度轉(zhuǎn)變?yōu)檎街贫龋@種轉(zhuǎn)變并不是表面包裝,而是產(chǎn)生了新的經(jīng)濟關(guān)系、社會關(guān)系,甚至誕生了新的行政機構(gòu)和中介組織。這種轉(zhuǎn)化后組織、行為是否健康可持續(xù)或存在容易被忽視的社會危機,是需要立法需要反思的,成果是需要通過立法確定。改革開放40年來,對于民營企業(yè)的認知變化總是起伏不定。國家通過行政體制和法律體制進行規(guī)模治理,一面是著力于嚴密與高效的治理結(jié)構(gòu),一面是保障治理實現(xiàn)又兼具獨特價值的法規(guī)體系,一體兩面伴生的是民營企業(yè)的應對策略的變化。而往往對民營企業(yè)影響最大的來自基層的突破,這種突破帶來的信號成為規(guī)則修改、政策修改的來源之一。《公司法》《中小企業(yè)促進法》《優(yōu)化營商環(huán)境條例》等法律的出臺修訂到國務院保護民企的若干意見和司法部“保護民企二十條”的提出,以及習近平總書記在民營企業(yè)座談會上的講話,我們可以看出行政、立法、民企逐漸形成了跨系統(tǒng)溝通的圖景,這種溝通如何朝向合法合理的方向進行至關(guān)重要。健康的法治體系、程序正義始終是可欲的,理性地反思民營企業(yè)立法的體系化建構(gòu),頗具時代意義。

只有賦予反思理性以功能框架和規(guī)范要素,才能逐步走向開放且規(guī)范的立法理性。在地方制度實踐中建構(gòu)起法律體系如果說是廣廈的“屋頂”,立法理性則關(guān)注的是屋頂?shù)膱詫嵑途莱潭取H绻偸莾A向傳統(tǒng)的回歸、純粹規(guī)范的回歸,諸如如何區(qū)分司法和行政的界限和反思上,其結(jié)果是回到立法和行政的實質(zhì)理性內(nèi)部——立法關(guān)注如何維護純粹性,行政關(guān)注如何維護社會穩(wěn)定。而我們需要從立法視野切入,去觀測法規(guī)與環(huán)境系統(tǒng)間的互動,以及關(guān)注在政治話語遮蔽了的、市場短視中忽視了的潛微要素,思考作為立法的共同體如何實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的反思,如何避免恣意的外部立法對法律基本規(guī)范的侵害以及立法審慎帶來的組織惰性,如何在方法論意義上完善立法機構(gòu)、行政機構(gòu)、民營企業(yè)實現(xiàn)組織合作和自我更新,找到反思理性在立法學意義上的當代解釋及其途徑。