本文摘編自繆因知:《操縱證券市場民事責任的適用疑難與制度緩進》,載《當代法學》2020年第4期。本文未經原文作者審核。

【作者簡介】繆因知,中央財經大學法學院副教授。

我國學界多數意見認為證券法律規范對操縱市場民事責任制度的支持力度不夠,比如未提供足夠的因果關系推定方面的便利。從整個證券期貨欺詐民事責任體系角度看,加強對操縱市場民事責任的研究確有必要。

對此,中央財經大學法學院繆因知副教授在《操縱證券市場民事責任的適用疑難與制度緩進》一文中深入分析了操縱市場民事責任的各個構成要件在適用中的疑難問題,指出操縱市場行為與投資者交易、操縱市場行為與投資者損失之間的雙重因果關系之推定應當慎重,民事責任范圍應設置上限,因操縱市場導致的損失應區分多種情形分別認定,最后提出應以不同標準分別確定賠償總額上限和個別賠償數額。

一、具有雙重疑難的民事責任因果關系之雙重推定應審慎實施

雖然對操縱市場行為本身的認定已屬不易,但在操縱市場民事責任制度中,更為疑難的是因果關系的認定。

(一)因果關系在操縱市場民事責任構成中的關鍵地位

行為人故意對不特定交易者實施的操縱市場行為,所引發的損害賠償責任的確立,需要證明兩重因果關系:一是操縱市場行為和受損投資者的交易行為之間的交易因果關系,該因果關系也被稱為責任成立因果關系、事實因果關系,是指操縱行為系投資者對證券交易價量信號的含義產生誤判,從而實施了本不會實施的交易之原因,是定性層面的判斷。二是操縱市場行為和投資者的交易損失之間的損失因果關系,該因果關系也被稱為責任范圍因果關系、法律因果關系,是指操縱行為系投資者產生特定數額之損失的原因,是關于損失程度之相當性的定量層面的判斷。

此兩重因果關系亦是整個反證券欺詐法乃至整個侵權責任制度的關鍵因素。按照民法一般理論,對欺詐行為的交易因果關系之認定,首先需要證明相對人因對欺詐的確實信賴而陷于錯誤,并因此錯誤而向欺詐人作出交易的意思表示。當今證券市場早已實現計算機系統自動化匿名撮合、集中競價,買賣方之間一般無直接溝通,故而欺詐的意思表示是否使人陷于錯誤就難以得到證明。操縱市場人(侵權人)、行為受益人以及受害人之間的聯系難以特定化。確認操縱市場行為與投資者交易行為之間的交易因果關系本身亦無助于確認投資者因操縱市場行為所產生的損失幅度。

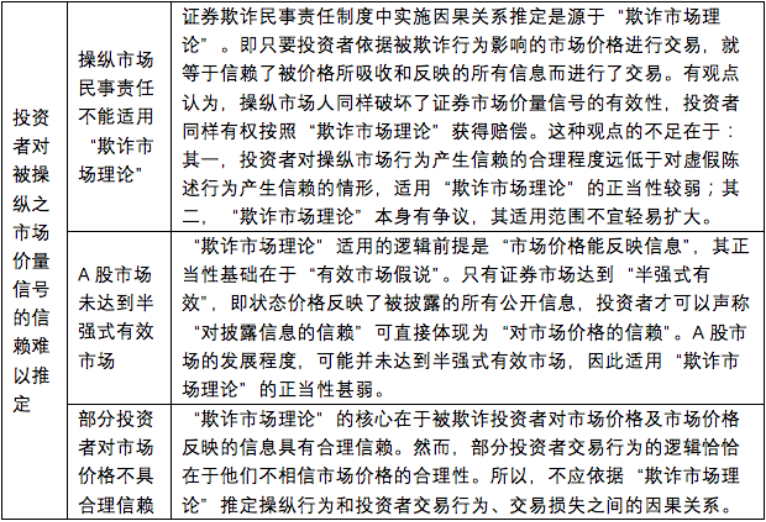

(二)在操縱市場民事責任中推定因果關系的正當性疑難

推定因果關系的正當性在于基礎事實之間具有因果關系的客觀邏輯性,而這些正當性前提在操縱市場的情形中恐怕不存在。

1.投資者對操縱市場行為的信賴難以推定

虛假陳述是指具有重大信息披露的專屬資格和披露真實、準確、完整的信息之義務的特定權威主體,公然違反前述義務作出不當披露的行為。其具有引起市場注意的外部形式,相關信息一般會對市場價格產生影響。故而,司法機關可以依據傳統民法中的賣家瑕疵擔保責任來推定理性投資者對虛假陳述人的合理信賴,以及相關因果關系的存在。然而,在交易型操縱市場中,投資者只能觀察到證券交易價量的變化,而不能知悉價量變化的原因為何。在多數情況下,投資者對操縱行為人及其行為不存在合理信賴的理由。

2.投資者對被操縱之市場價量信號的信賴難以推定

3.“便利投資者舉證”并非推定因果關系的正當性理由

不少人以“投資者保護”為由,強調推定因果關系的制度價值是可以降低原告舉證責任,便于法院審理,便于追究被告責任。但這種“目的性理由”,其只應該在推定因果關系之正當性已經被證明的基礎上,再成為技術性、補充性的“手段性理由”。此外,輕率推定因果關系不利于市場成熟。大幅度減輕原告訴訟負擔,必然使得投機者得以把大量本來應當由其承擔的正常市場風險,甚至投機風險轉嫁給上市公司,誘導投資者盲目、輕率投資,鼓勵股票投機。

(三)在操縱市場民事責任中推定因果關系的技術性疑難

所謂技術性疑難,是指在不考慮操縱市場民事責任推定因果關系是否會“過苛”對待操縱市場行為人的前提下,法律制度仍然面臨的操作性、適用性難題。這主要體現在損失因果關系層面,因為民事責任要實現,就必須具體、確實地回答究竟哪些投資者遭受了多大的損失,并對每個投資者的損失給出具體的賠償數額。造成此類技術性疑難的原因在于:

(四)主要法域均未就操縱市場民事責任輕易推定因果關系

在實證法上,美國、日本、韓國、新加坡等法域均未對操縱市場民事責任輕易進行因果關系推定。我國操縱市場民事責任領域的立法并非像一些人認為的那樣“粗糙滯后”,因此亦無急迫引入因果關系推定等條款以求改變的必要。

二、操縱市場民事責任應設置上限

倘若我國對操縱市場民事責任采取激進的因果關系推定,為確保責任的公平性,法律應對被追責者的民事責任范圍予以限制,以實現較高的責任追究概率與較低的責任追究力度之間的平衡。事實上,對證券欺詐行為的民事責任設置上限,以避免過分賠償,是法治發達國家的通行選擇,亦是民事責任制度基于“填補損害”的制度正當性的必然體現。

三、因操縱市場導致的損失應區分多種情形分別認定

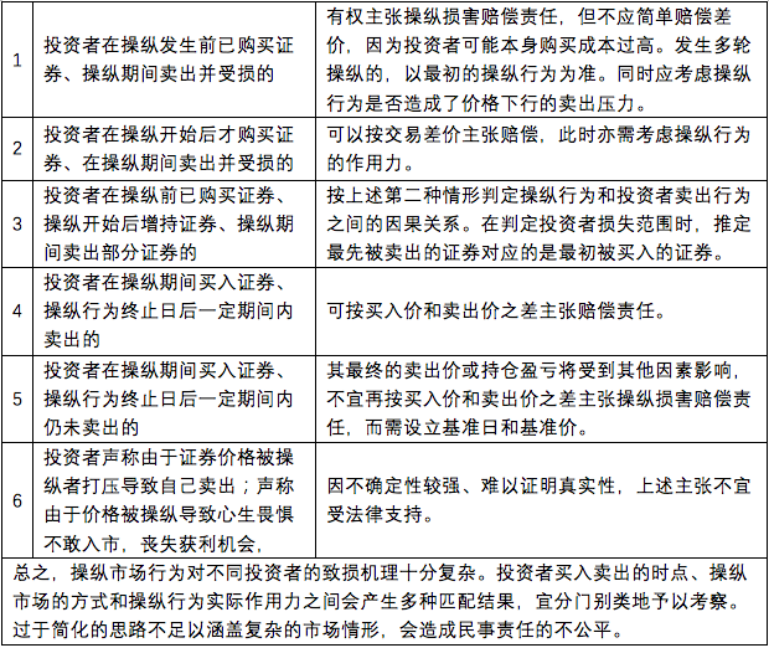

(一)操縱市場致損模式多樣化,需要配套以“多情形”的規則

因操縱市場而受損的投資者類型可以分為兩類,一類是減持型受損,另一類是增持型受損。投資者賣出被操縱證券的時點可分為操縱終止前、操縱終止后。操縱行為可分為拉抬價格型和打壓價格型兩類,二者也未必始終如一,可能存在替換,對不同時期的交易價格產生不同的作用力。故任何基于一個統一時日的價格而作出的統一賠償規則均不能涵蓋現實中的多種情形,均是不適宜的。

(二)基于多情形的操縱市場致損判定規則

展開而言,司法者應當按照不同的情形,充分考慮操縱行為發生期間投資者的買賣情況、操縱行為的作用力方向等因素,以實際差價損失規則為主、固定期間損失推定規則為補充的方式來判定投資者由于操縱行為而遭受的損失。具體規則如下:

四、應以不同標準分別確定賠償總額上限和個別賠償數額

違法所得是操縱市場民事責任的上限基準之一。然而,若操縱市場違法所得與投資者損失賠償數額皆依據基準日等公式獨立計算得出,就不能保證賠償總額在違法所得上限之內。但只要對操縱市場民事責任設定了上限,就必然需要考慮如何確保民事責任上限不被累計賠償額突破的問題。主流法域的制度對策是在賠償金額的確定環節著力:一方面,將依據單一固定標準得出的結果用于計算違法所得或民事責任上限;另一方面,在民事責任限度內靈活確定投資者的個別獲賠金額。

首先,需認識到投資者損失和最終的民事賠償之間并非等同關系。在整體上,需考慮到不同投資者的獲賠金額之和不能超過被告的賠償上限。在個體上,需考慮導致投資者損失的其他因素,包括操縱行為的具體類別、客觀表現、嚴重性、被告獲利情況、被告行為動機、過錯、原告致損情況、涉案證券基本面中的真實利好利空因素、大盤、板塊、行業方面的市場系統性因素、因果關系的舉證或推定情況。

其次,在計算尺度上,對個體投資者損失的計算標準從嚴,但對操縱市場行為人違法所得的計算標準從寬,違法所得在此的價值功能是作為對所有投資者承擔民事責任的總上限。在可以基于多個基準日來確定投資者損失或操縱行為違法所得時,對個別損失選擇導致計算結果較小的基準日,對違法所得選擇導致計算結果較大的基準日,從而使個別賠償額維持低水平,避免累計賠償額突破上限。

最后,在針對同一被告的判決賠償額已經達到違法所得額或其他根據涉案操縱市場情形確定的法定上限后,法院停止受理、審理相關案件,告知新起訴的投資者向其他已經獲償的投資者提起訴訟,要求重新分配總額固定的賠償金。而在任何投資者起訴前,法院就應當告知他們即便賠償金獲得判決與執行,也可能在日后遭遇其他投資者要求重新分配的風險。這樣的安排盡管可能打消投資者的起訴積極性,但也能減少濫訴,降低道德風險。

五、結語

操縱市場行為自然應當被嚴厲打擊,但反操縱市場乃至整個反證券欺詐法律制度的主旨應當是通過有效遏制違法行為,減少其對投資者信心、市場效率等造成的普遍損害,故對操縱市場行為的規制應當主要通過公共執法來實現。較之其他類別的證券欺詐行為,操縱市場民事責任的正當性偏弱、操作難度偏高、理論儲備偏少,其制度功能不宜高估。當前,我國法院的金融法律規則創制功能尚未得到充分發揮,法院在審理金融糾紛特別是新型金融糾紛時的“試錯權”應當被加強。此外,在正視操縱市場民事責任功能的有限性的同時,其他途徑的投資者保護和“實惠”賦予機制也值得重視。