���ߣ�����壬�Ї�(gu��)������W(xu��)�����ڣ����W(xu��)��ʿ��

ժҪ�����������U�����ԭ�t�����P(gu��n)ϵ����ν���(g��u)���wϵ���W(xu��)�wϵ�Ĵ�(w��n)�}��Ŀǰ���о������Ǐ��ⲿҕ�ǡ��Ĺ��ܽǶȽ綨������ԭ�t������Ƭ����ه�w�{������(g��u)����(y��ng)��Փ����(d��o)���гɹ��m���f(shu��)���������s��ͬС�����y�Ì�(sh��)�|(zh��)��ͻ�ơ���ˣ���(y��ng)�D(zhu��n)׃�о�˼·���������ă�(n��i)������˽����������(ch��ng)���C���\(y��n)�Úw�{�����[�ɷN߉��ͬ�r(sh��)�����������^�ġ������������͡��܌W(xu��)������������ԭ�t���Ա�����顰��˼���Ρ��@һ˽�����������wϵ���W(xu��)�wϵ���չ�_(k��i)�;��w��������ԭ�t���ǡ���˼���Ρ�ͨ�^(gu��)���[߉���ݶ��γɵ��wϵ���l(f��)���Ƕȶ��x�����ǘ�(g��u)�����ϵġ��˸��w���Ŀ����ԭ�t�����ܽǶȶ��x���������Ӱ�����˼���Ρ�˽��(qu��n)��ʥ����(g��)��؟(z��)�Ρ��˸�ƽ�ȡ��\(ch��ng)��(sh��)���á������������lԭ�t���@���lԭ�tͨ�^(gu��)��(du��)����˼���Ρ������[�����õ��R(sh��)�e����ጺͶ��x��

�P(gu��n)�I�~����˼���Σ�����ԭ�t��˽��(qu��n)��ʥ���˸�ƽ�ȣ���(g��)��؟(z��)�Σ��\(ch��ng)��(sh��)���ã���������

һ����(w��n)�}�����f(shu��)���о���Ŀ�ĺͷ���

ʲô�ǡ�����ԭ�t����������ԭ�t�� ������Щ��(n��i)�ݣ��@�DZ���Ҫ�ش�Ļ�����(w��n)�}��

�ѡ�����ԭ�t��ҕ�顰��˼����ԭ����ͨ�^(gu��)���[߉���ݶ��γɵ��wϵ���ѡ�����ԭ�t��һ�~��ָ����ȫ����(du��)��ͨ�^(gu��)��(du��)����˼����ԭ���������[�����(l��i)�_�J(r��n)�������Ͷ��x���@�DZ��ĵ��о�������Ҳ�DZ��ĵ���Ҫ�^�c(di��n)�ͻ������f(shu��)���ɴˣ����ĺ��Ć�(w��n)�}߀�������@�Ӄ��(xi��ng)����һ���P(gu��n)�ڡ���˼����ԭ�����������^����˼���Ρ������^������ԭ����?��������⡰��˼�������W(xu��)�Ļ���ԭ�������ڶ���������ԭ�t����˼����ԭ�������[�wϵ��������ô�������[߉��������ԭ�t�wϵ���кθ���(j��)��������ЩҪ������ԭ�t��Ώġ���˼����ԭ���������ݳ���(l��i)��

��(xi��)����������(g��)Ŀ�ģ�

Ŀ��֮һ����(du��)����ԭ�t��(w��n)�}�����µ��U�?zhu��n)�������Փ���ɡ��?du��)����ԭ�t���о������W(xu��)��һ���f(shu��)�������r�й��R(sh��)��������ԭ�t��(w��n)�}�ϣ�Ҳ����ˡ���(du��)�ڡ�����ԭ�t����Ŀǰ�W(xu��)��������ⲿ�������������ýǶȿ��첢��������������(du��)�䱾�|(zh��)���γ�ԭ��s�r��̽�������о������ϣ��о���һ�ɲ��ÌW(xu��)�f(shu��)�Ěw�{���������^���Ľ�(j��ng)�(y��n)���b���vʷ�����������(hu��)�W(xu��)�����ȷ�����һ��Ƭ�����ه�w�{߉���@ʹ������(y��ng)�о��ɹ���ͬС�����y�Ì�(sh��)�|(zh��)��ͻ�ơ�������ص��f�H�����Č��D(zhu��n)�����[߉���İl(f��)���Ƕ�̽������ԭ�t�ā�(l��i)Դ�����|(zh��)���á��@�N�о�˼·����ȡ��ȫ�µ�����(ch��ng)�ͷ��������{��ȫ�µ���Փҕ������ȫ�µĆ�(w��n)�}���R(sh��)����ˣ���Ҋ(ji��n)���R(sh��)��Ȼ���ڌW(xu��)����ǰҊ(ji��n)�⡣��ˣ���(du��)�����^�c(di��n)���W(xu��)�f(shu��)���Č�������(zhu��n)�T(m��n)�zӑ���ؑ�(y��ng)�����P(gu��n)Փ�c(di��n)��(zh��ng)�h���ڱ��Č���ҕ�������T(m��n)����?q��)�����ҕ��һ�݆?w��n)�}��Σ��ڌ�����ԭ�t���顰��˼���Ρ������[�wϵ�M(j��n)���������^(gu��)���У���(du��)��(w��n)�}������漰���Ġ�(zh��ng)�h�����磬���Č�ֱ�ӱ�������(ch��ng)���^�c(di��n)������չ�_(k��i)����(du��)��(w��n)�}������漰����ÿһ���wԭ�t��Ҳ��ֱ�әz�(y��n)���Пo(w��)���ں����ԣ�ֱ�ӽ綨���c����ԭ�t���ںηN�����P(gu��n)ϵ��

Ŀ��֮����ͨ�^(gu��)�U�����ԭ�t�����ꡰ��˼���Ρ������W(xu��)�Ļ���ԭ�����ڮ�(d��ng)ǰ�W(xu��)�о��У�����˼���Ρ���һ��(g��)�����䡢���z����Ԓ�}����Ҫô����(d��ng)�ɂ��y(t��ng)�W(xu��)�^(gu��)�r(sh��)��������Ҫô����(d��ng)�������ն����ҟo(w��)��(sh��)���˽������mȻ���҂���Ȼ���f(shu��)����˼�������W(xu��)����ԭ���������s����������֪�ԡ�����֪���便���к����⡣ǡǡ�෴����(du��)��˼���αˡ���˽�����(hu��)�������������(hu��)��������˽�����������@Щ�h�}���W(xu��)��s������Ԕ����(sh��)�ϣ������Ū�����ԡ���˼���Ρ�����Ρ���˼���Ρ�������˼���Ρ�֮�������к����x����ô���κΡ������(hu��)��������˽����������֮�(l��i)��Փ�{(di��o)��ȱ�ٸ������κ����P(gu��n)�о���ȱ�م���������(bi��o)�;S�ȡ���ˣ����Č�ͨ�^(gu��)�����U�����ԭ�t�����ꡰ��˼����ԭ���������w����������(j��)���µ��^�c(di��n)������ͬ�r(sh��)���С������������͡������������ɷN������һ���棬����˼���Ρ��ڱ��ı�ҕ�����wϵ�����롢��ּ�������@�l������(l��i)������Ҏ(gu��)���wϵ�ă�(n��i)�ڽ�(j��ng)�����@���ϡ���������������·����һ���棬���Č�(du��)���wϵ�����롢��ּ��߉ǰ��F�����ף�ͨ�^(gu��)��(du��)��Ҏ(gu��)�����ƶȺͻ���ԭ�t���wϵ���U�?zhu��n)����^(gu��)��(l��i)�����Ǟ��C�����٬F(xi��n)�����������롪���������ı�֮��ǰҊ(ji��n)����Դʼ�A(y��)�O(sh��)�ġ���˼���Ρ������@�ַ��ϡ���������������������(sh��)�ϣ����������������c���܌W(xu��)�������Y(ji��)������(l��i)�����(j��ng)�(y��n)�c߉�p�ؾS�ȣ��������У���(du��)��(d��ng)���W(xu��)���������W(xu��)���о�Ҳ��ʮ�ֱ�Ҫ�ģ��������(��i)��(gu��)���ڵ��f(shu��)��������˽���ƶ��Ќ��ҷ��ɵľ��ķ��܌W(xu��)�ij����Ќ��ҷ��Ɍ�(sh��)�`�����x����(y��ng)ԓ�Ƿ��܌W(xu��)��ͷ���W(xu��)�繲ͬ���΄�(w��)����(d��ng)�W(xu��)��ͷ���W(xu��)��y������(l��i)����ͬ̽��˽���ƶȼ�������҂������ҵ��҂��Լ����������W(xu��)�ͷ���W(xu��)����

Ŀ��֮����ͨ�^(gu��)��˼����ԭ����������ԭ�t��ͨ�^(gu��)�������ԭ�t������˼���Σ���KĿ�ģ�����������`�Ю�(d��ng)���Ї�(gu��)�W(xu��)������ʹ�������D(zhu��n)���Ǯ�(d��ng)��r(sh��)�����������Ї�(gu��)���D(zhu��n)����̎�e�������������D(zhu��n)��ֻ�漰�r(sh��)�gһ��(g��)�S�ȣ��Ǐġ��������F(xi��n)�����D(zhu��n)׃���䱾�|(zh��)�ǽ�����ģʽ�l(f��)���ˡ���F(xi��n)���D(zhu��n)�������҇�(gu��)������(d��ng)�����D(zhu��n)�;����p�ؾS�ȣ��ڕr(sh��)�g�S���ϣ���(d��ng)�����v�㡰�F(xi��n)������F(xi��n)�����D(zhu��n)���·�ڣ����ڡ��������c���F(xi��n)����֮�g������(j��ng)�ܬF(xi��n)�����x�ͺ�F(xi��n)�����x�p��˼�������g���M���ڿ��g�S���ϣ�����(d��ng)���� ���ږ|�����������Ľ��R̎������Ļ��c�����Ļ��Ľ��R�ڣ����r(sh��)�̸��������ě_ͻ�c���Ļ�����Culture Shock�����@�N�r(sh��)�վ������Q���ˮ�(d��ng)���������(xi��ng)�΄�(w��)���^���������������z�a(ch��n)����(y��ng)��(du��)�������F(xi��n)��������(l��i)������(zh��n)������Ї�(gu��)˽���Ļ��Ć��ɡ����Ϻ��ؘ�(g��u)���@�N�r(sh��)�վ��������F(xi��n)�����c����F(xi��n)�����ӡ������Ļ�ҕ����ںϣ��x�讔(d��ng)���Ї�(gu��)��ؓ(f��)��ͨ�|���Ļ����ɽ�������F(xi��n)�����D(zhu��n)�ͺ����ꆢ�ɾ��������ʹ�����@����ʹ�����DZ��ă�(n��i)�ڵĆ�(w��n)�}���R(sh��)����(sh��)�H�ϣ�������˼���Σ��������ꆢ�����룻ͨ�^(gu��)����(g��u)����ԭ�t�wϵ��(l��i)������˼���Σ������ڮ�(d��ng)�r(sh��)�գ��ڡ��F(xi��n)����֦�~���㡢��Ƭ�w�P(y��ng)�ľ��r�£����ܽ�������ͨ�^(gu��)����������Uጡ���������ԭ�t���Į�(d��ng)�����x���x�衰�������͡������L(f��ng)�ס��ԡ��Є�(chu��ng)����`�⡱���t���ܞ��Ŀ��Ļ���ͨ�_(k��i)�ٿ���֮·��

�������(xi��ng)��(zh��n)�乤��

��һ������߉��ǰ�����˼����

����˼���Ρ���˽�������룬��������(g��)�����(y��ng)���������ζ����ܷǷ����档��(ji��n)���f(shu��)���䂐�����������@��һ�l������������g����F���¾��dzɞ��ˡ��������������ǣ����ɞ�һ��(g��)�ˣ��������˞��ˡ������ԡ���˼���Ρ������ԭ����������ʹÿ��(g��)�ˡ��ɞ�һ��(g��)�ˣ��������˞��ˡ���Ҏ(gu��)���wϵ��

���W(xu��)Ԓ�Z(y��)�wϵ��䌍(sh��)�Ѓɂ�(g��)����˼���Ρ���һ��(g��)�ǡ���˼����ԭ������һ��(g��)�ǡ���˼����ԭ�t�������������[�wϵ��ǰ��ģ��ǡ���˼����ԭ��������˽�������롣�@һ˽�����룬�ǽ����������(hu��)�Įa(ch��n)Ʒ����һ�N���ط���֪�R(sh��)������ֲ�����ɕr(sh��)�����Ļ��������������(du��)���ˡ��������ɡ����������������⣬���H�߆��ɕr(sh��)���ľ���͚��|(zh��)���P(gu��n)�ڡ��ˡ�������������Ŀ�ġ�����?y��n)��˾������Ժ�������־��ÿ��(g��)�ˣ�Menschen������(y��ng)ʹ�Լ�����顰�ˡ���Person�������ɞ顰�ˡ����������ɣ��㌎����������ϵ�ˌ�(du��)��������Ȼ���x��(w��)���P(gu��n)�ڡ����ɡ�����(g��)������ϵ����֮���A(ch��)����һ��(g��)���շ��ɵ����(l��i)������ɵĽM���������@��(g��)�����˵����ɣ������c���˵��������{(di��o)�͵ģ������@��(g��)�����DZ�횷��ڇ�(gu��)�ҽM����һӋ(j��)�������ұ�횷�������һ�з��ɵĻ��A(ch��)���桱������ˣ��Ԃ�(g��)�����ɞ顰���A(ch��)���ķ��ɣ�횝M��ÿ��(g��)�˵����ɶ�����{(di��o)�͡���횵�������c�˻������ص����������ϣ�����ÿ��(g��)�˵�Ҫ��������������ڼ�����(y��n)�����˸�����������˞�ǰ�ᡱ��

����˼�������W(xu��)����ԭ�������@һ���}������(du��)��(g��)���c���ҡ����ˡ����(hu��)����(gu��)��֮�g�P(gu��n)ϵ��Ҏ(gu��)����ϵ��ȡ��(g��)�����x������(ch��ng)���^�c(di��n)�����_�J(r��n)��(g��)������(du��)���f(w��n)���������λ�ò����С����w�ԡ���λ�����϶���(g��)���������ϡ���(g��)�˙�(qu��n)�����ϣ�������(g��)�˃H�ԝM��˽������(du��)�r(ji��)ȥ�Qȡ��(g��)������ȵ����ɣ���Ҫ����(du��)���(hu��)�P(gu��n)ϵ���{(di��o)�����W(xu��)��(du��)��(w��n)�}�Ľ�ጺ��U�?zhu��n)���횏Ă�(g��)�˵�����(ch��ng)���Ƕȡ�ҕҰ���l(f��)����횲�ȡ�Ԃ�(g��)�w�鱾λ���ԙ�(qu��n)���鱾λ��ģʽ������˼�������W(xu��)����ԭ�����������f(shu��)���������һ��(g��)�����x���ı�����ô����˼���Ρ������@��(g��)�ı�ȫ����Ҫ�x�����ܺ����룺���^��Ҫ�x����������˼���Ρ�������(g��)��Ҏ(gu��)���wϵ��(n��i)�ڵľ����`�꣬���x��F(xi��n)����Ҏ(gu��)���wϵ��������־�Ͱl(f��)չ��(d��ng)�������^�����ܡ�������(du��)���҂��������ԣ�����˼���Ρ�������A(ch��)���������������K��Ч�ġ��Z(y��)���н顱�������҂�څ���Ļ���·�������҂����_(k��i)�ۇ�(gu��)�����T(m��n)耳ף����^�����롱��������˼���Ρ������ƶȵĽK�O�r(ji��)ֵȡ����˽���Ļ���(du��)��(g��)�������r(ji��)ֵ�����x����K������

���@�����˼���Ρ�����(d��ng)�����[������߉��ǰ�ᣬ��(sh��)�H�ϰ����ɂ�(g��)���O(sh��)����һ��(g��)���O(sh��)�ǣ������Ҏ(gu��)���wϵ���Խ������[߉�ƌ�(d��o)���@ȡ����ô����˼���ξ���������Ҏ(gu��)���wϵ��߉��ǰ��ڶ���(g��)���O(sh��)�ǣ���?y��n)���˼�������W(xu��)�Ļ���ԭ���������˼����������Փ�wϵ�ij�ʼ���O(sh��)��߉��ǰ�ᡣ

��(du��)�ڵ�һ��(g��)���O(sh��)������O(sh��)ǰ�ᡪ���������Ҏ(gu��)���wϵ���Խ������[߉�ƌ�(d��o)���@ȡ�������ǿ��Գ����ġ���(sh��)�H�ϣ����ij���ăr(ji��)ֵ��ʽ��(d��o)�����w���ɡ����@�N˼·����ʮ�����o(j��)����Ȼ���\(y��n)��(d��ng)�о��Ѵ��ڡ����ķ��仯�\(y��n)��(d��ng)��ʹ�����ɞ���С���ʽ���ԡ� �ĸ����wϵ��Ҳ�ɞ��ЙC(j��)�ăr(ji��)ֵ�wϵ�������NҎ(gu��)�����ƶȡ�ԭ�tͨ�^(gu��)���ߌӴεĹ�ͬĿ�ģ��_(d��)���˃�(n��i)���ЙC(j��)�y(t��ng)һ�����@��(g��)�����ߌӴεĹ�ͬĿ�ġ�������ҕ����Ҏ(gu��)���wϵ���ݵ�߉��ǰ�ᡣ�@��(g��)ǰ����挍(sh��)�ԣ�߀���á�ϵ�y(t��ng)Փ���P(gu��n)��ϵ�y(t��ng)�ġ�Ҫ�ء������Y(ji��)��(g��u)���͡����ܡ������P(gu��n)ϵ��ԭ���(l��i)�C��������һ��(g��)ϵ�y(t��ng)����Ҏ(gu��)�����ƶȡ�ԭ�t�ȡ�Ҫ�ء���(g��u)�ɣ��@ЩҪ���g���ڸ��N�P(gu��n)(li��n)�ġ��Y(ji��)��(g��u)������ʹ��ϵ�y(t��ng)�a(ch��n)��һ���ġ����ܡ������@��(g��)���ܣ��Ϳ���ҕ�����wϵ���ݵ�߉��ǰ�ᡣ��(du��)�ڼ��O(sh��)�Y(ji��)Փ��������˼���ξ���������Ҏ(gu��)���wϵ��߉��ǰ�ᡱ������҂����J(r��n)����˼�������W(xu��)����ԭ��������ô��(du��)��Ҳ����ӹ�����ˡ�

��(du��)�ڵڶ���(g��)���O(sh��)���Ïġ���Փ���ĸ����f(shu��)�𡣡���Փ�����ԏăɂ�(g��)�Ƕ��^�죺�ڃ�(n��i)���ϣ���Փ��ӳ���˂���(du��)������J(r��n)�R(sh��)�����⣻����ʽ�ϣ���Փ���F(xi��n)��һϵ�и�����O(sh��)�����}��ԭ���ĽM�ϡ��Դ��^�c(di��n)���조��˼����ԭ�������t�̓�(n��i)�ݶ�Փ������˼����ԭ�����nj�(du��)����Փ��(n��i)���������|(zh��)�ĸ���������ʽ��Փ���W(xu��)��Փ����һ�M���O(sh��)���}��߉�wϵ������˼����ԭ���������@��(g��)���O(sh��)���}�wϵ����ԭʼ���O(sh��)����Դ�����}��������Փ��(w��n)�}�����ɱ��F���M�ס����o(w��)�ȵ���(w��n)��ȥ����һ��һ��(g��)���}���A(y��)�O(sh��)�顰����ԭ����������ζ��(du��)���������ɣ������҂�?y��u)�˼�����A(y��)�O(sh��)��߉���c(di��n)���κ���Փ�������^�c(di��n)�ϵķ��硢��(zh��ng)Փ��������ԭ�����nj�(du��)ԓ��(w��n)�}�I(l��ng)���e�Ƿǵĸ�����(bi��o)��(zh��n)�������^֮���t����˼����ԭ�����͑�(y��ng)��(d��ng)���҂������Ҏ(gu��)������(g��u)���W(xu��)֪�R(sh��)�wϵ�ĸ�������(j��)�����҂�?c��)u(p��ng)�r(ji��)���ٲ��W(xu��)���������K�߶ȡ�

��(d��ng)Ȼ���@Щ���Ǽ��O(sh��)���@Щ���O(sh��)�Ƿ���Ч���ڶ��̶�����Ч���@���DZ��Č�Ҫ�z�(y��n)�ġ��䌍(sh��)����������f(shu��)��Ȼ���ٸ���(j��)߉�ͽ�(j��ng)�(y��n)��(du��)֮�M(j��n)�Йz�(y��n)���@������Փ�о����^(gu��)�̺͌�(sh��)�|(zh��)��

����������������������[��

����ԭ�t�nj�(du��)����˼���Ρ��M(j��n)�����[߉���ݶ��γɵ��wϵ����ô�������[�����ݡ���˼���Ρ����кθ���(j��)����(ji��n)���f(shu��)��������(g��)���ɣ�

��һ�����[�������P(gu��n)�����܌W(xu��)��Ҏ(gu��)���ƌW(xu��)�ı�Ҫˇ�g(sh��)�����[��Ҳ���о������wϵ����Ҏ(gu��)���wϵ�ı�Ҫ������

�ڶ������[�����W(xu��)�ķ���Փ�V���W(xu��)��˼�S߉���|(zh��)���ǂ�(g��)�����x�ģ������[�����\(y��n)���ǂ�(g��)�����x����Փ�ă�(n��i)��Ҫ��(g��)�����xҕ����(g��)��ϵԭʼ�ļ��c����(sh��)��ϵ��(ji��n)�ε���������(sh��)��һ�г�Խ��(g��)�˵��P(gu��n)ϵ������Ԃ�(g��)�������ጵij��l(f��)�c(di��n)�������䌍(sh��)���@Ҳ������(g��)�����\(y��n)��(d��ng)�܌W(xu��)�ġ�Ĭ����ǰ�ᡱ������һ��(g��)�������(hu��)��(g��)�wģ�ͳ��l(f��)��(g��u)������Ҏ(gu��)���ͷ���Ҏ(gu��)�����@�ǂ�(g��)�����x˼�S��ʽ�ă�(n��i)��߉��

���������[߉�ǽ���(g��u)��Փ�Ļ�����������Փ�ı��|(zh��)����Ҏ(gu��)���˂�˼����О�ĸ����wϵ��һ��(g��)��Փ�wϵ�Ľ������Ǐ������ԭʼ�����ʼ�l�����l(f��)���ԇ�(y��n)�ܵ�߉�ֶ����ݳ�һϵ�еĶ��������ɡ���ʽ���Ķ��γ��ձ��ԡ��A(y��)�y(c��)�ԵĽY(ji��)Փ������KĿ�ģ��ǡ���˼�S���⡢�������̮�(hu��)�ͽ�������ṩ��(qi��ng)������߉�������҂��f(shu��)����˼�������W(xu��)�Ļ���ԭ���������Ǵ_�J(r��n)���W(xu��)��Փ�wϵ�У���˼���ξ��й�����λ����������(g��)����Փ�wϵ�У���˼�����ǵ�һ��������Ҫ���O(sh��)��

�҂�Ҫ�������[�����ݡ���˼���Ρ���(l��i)�@������ԭ�t�wϵ����ô���\(y��n)�����[������ЩҪ��

��һ��ÿһ�l����ԭ�t������dz������Ҫ�ģ���һ�l����٘����һ�l��ȱ�������ȱ�ٱ�Ҫ��ԭ�t������ԭ�t�wϵ��(hu��)��ȱ���o(w��)����ֱ��_(d��)����˼����ԭ������ȫ��?j��)?n��i)�������ԭ�t�^(gu��)�࣬��(hu��)����ԭ�t�wϵ��(n��i)�����دB������ͻ�y��߀��(hu��)�ڷ����m���^(gu��)���Ќ�(d��o)�·�������(j��)���塣

�ڶ����@Щԭ�t֮�g��(y��ng)�����ض������Ӽ�(j��)�P(gu��n)ϵ���������������ì�ܵĽY(ji��)�����@Щԭ�t֮�g߀��(y��ng)���(d��)����ÿһ�lԭ�t�c����ԭ�t��߉�P(gu��n)ϵ�϶���(y��ng)��λƽ�ȡ����һ�lԭ�t�Ĵ��ڼ�������ԣ���횡���ֻ���������ԭ�t�܉�@���C������ô���@һ�lԭ�t���Dz���Ҫ�ġ�

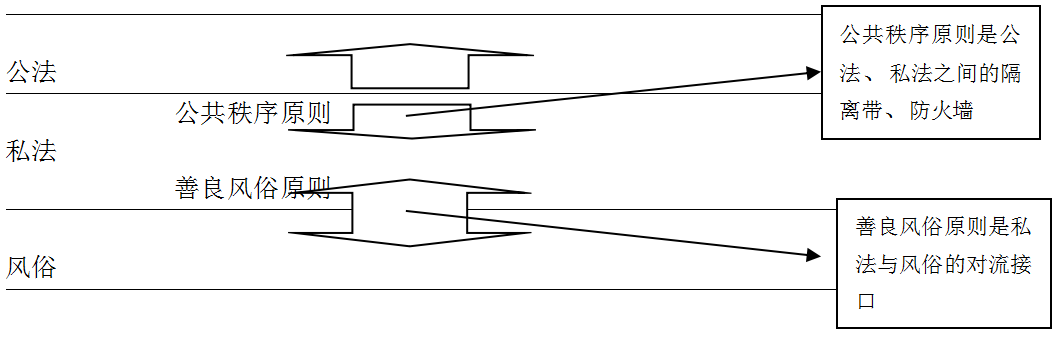

�������@Щԭ�t�����w�ϣ�Ҫ�c����˼���Ρ�����������Ϣ�������һ��(g��)���]�����ӵ��wϵ�����m�÷����횱���߉�ϵ����㣬���o(w��)��������ԭ�t�wϵ֮�������Ҏ(gu��)�t���@һҪ������x�ǣ�ͨ�^(gu��)��(du��)���]ԭ�t�wϵ�����ܶ��x�����Ա���鹫��(qu��n)����˽�����¡�ͨ�������Ķ��_����(g��)����˼�������ڷǷ����档

���ģ��@Щԭ�t�Ľ綨��������������_������������塢ģ��ɿɣ��������v���@��Ȼ��(hu��)��(d��o)�������wϵ��(n��i)���_ͻ�����m���v����(hu��)ʹ�˟o(w��)���m�ģ��o(w��)�¿�ѭ�����^�ϕ�(hu��)����ه�������ɲ�����(qu��n)����ʹ���Ķ�����˼���εı��������[����

���壬���[���o(w��)��ͨ�^(gu��)�����߉��ʽ��(l��i)��(y��ng)�ã���ˣ����[���đ�(y��ng)�ñ�횽�����(j��ng)�(y��n)�w�{�����a(b��)�䡣��(du��)����ԭ�t�wϵ�����ݣ�Ҳ�����⡣ᘌ�(du��)�@һҪ�������ȸ���(j��)���y(t��ng)��������ԭ�t���W(xu��)�f(shu��)������˼���Ρ�˽��(qu��n)��ʥ�͂�(g��)��؟(z��)�����lԭ�t�������[�����Ļ��A(ch��)��ͬ�r(sh��)��ͨ�^(gu��)����Ŀǰ�W(xu��)����^�c(di��n)�͌W(xu��)�f(shu��)�����漰����ÿһ�l���wԭ�t���О鿼�쌦(du��)��Ȼ��������ԭ�t�wϵ�����[�����^(gu��)���У���(du��)ÿһ�lԭ�t���M(j��n)�Йz�(y��n)���_�J(r��n)���Пo(w��)���ڵĺ����ԡ��_�J(r��n)���c����ԭ�t�к��P(gu��n)ϵ��

����������ԭ�t���ݵ�߉���ӴκͿ��w�^(gu��)��

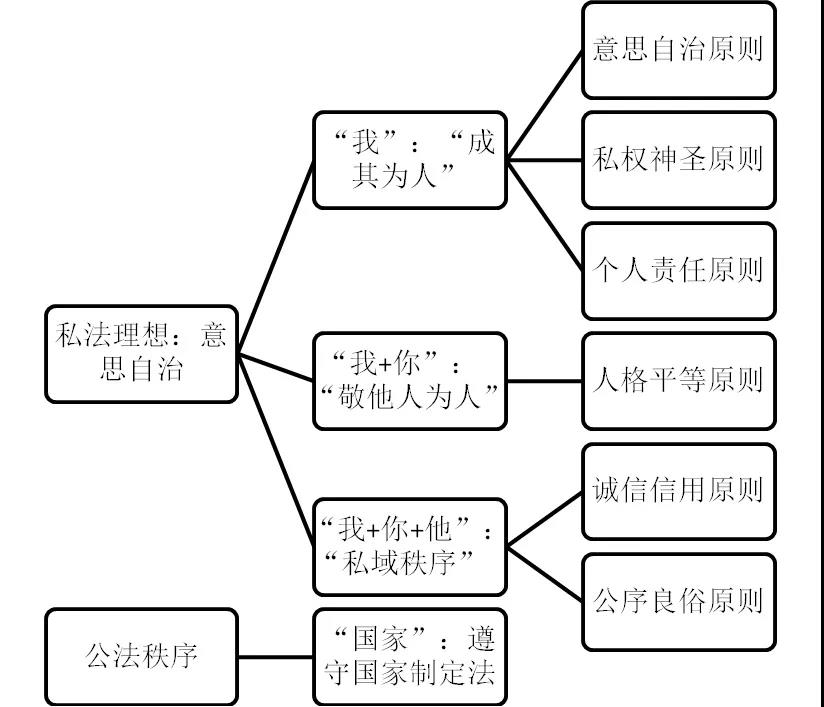

����˼���Ρ�������(g��)�ˑ{���������������˽�����룬���҂��M(j��n)�����[������߉��ǰ�ᣬ����������ԭ�t�wϵ�ij��l(f��)�c(di��n)����ô��������ݣ��������]�����W(xu��)˼�Sϵ�ق�(g��)�����x��ʽ������(g��)�����x˼�S�փ�(n��i)�ڵ�Ҫ���һ��(g��)����ġ��ˡ���ģ�ͳ��l(f��)��(l��i)��(g��u)������������ˣ���������ԭ�tҲ��(y��ng)��һ��(g��)��(g��)�ġ��ˡ���ģ�����֡������ڂ�(g��)�����x����Փ���е����^�Z(y��)�����������䌍(sh��)��(y��ng)ԓ�ġ��ҡ���ģ�ͳ��l(f��)����ÿһ���(hu��)��(g��)�w�����еġ�����ġ����������l(f��)�����w��(l��i)�f(shu��)����(y��ng)�����Ă�(g��)�A�Σ�

�A��һ���P(gu��n)�ڡ��ҡ��������ˡ�������ģ�����죬�䂐���������ڡ�ʹ�˳�����ˡ��������У����ҡ�����һ��(g��)����־���ɡ����˵�������һ��(g��)�{��������������������˼���εġ��ˡ������龆���@��һ��(g��)���ˡ����_������˼���Ρ�˽��(qu��n)��ʥ�͂�(g��)��؟(z��)������ԭ�t�����P(gu��n)�ڡ���(g��)����־���ɡ�������ԭ�t��

�A�ζ����ڡ���+�㡱���P(gu��n)ϵ�У��_���ˡ��˸�ƽ��ԭ�t�����䂐���������ڡ������˞��ˡ�����?y��n)����ϵ����ɣ��ǡ����˵����ɣ������c���˵��������{(di��o)�ͣ���������Ҹ��ģ���?y��n)��@��(g��)�DZ�Ȼ���cǰ�����S���������ɣ������˾����ġ���(g��)�����ɡ��������˾������ɡ��N(y��n)���ˡ��˸�ƽ�ȡ��������(g��u)��ÿ��(g��)�˵������ɵėl����

�A����������˼���Ρ���˽�����룬��(qi��ng)�{(di��o)��(g��)�˿ɑ{�����������ɡ�������������˸�ƽ�ȣ��t����˼���Ρ��ă�(n��i)�����M(j��n)һ�����������˽Կɑ{�����������ɡ���������ă�(n��i)�ݡ���(d��ng)˽���wϵ�����ݺ͔U(ku��)չ�ġ��ҡ���ҕ���M(j��n)�뵽����+�㡱��ҕ���M(j��n)���U(ku��)չ������+��+���������ˣ����Ŀ��g����˼���ξ����ˡ�˽�����Ρ��ĵ����Ӄ�(n��i)�������ҡ������㡱���ͷ�ָ��һ�����˵ġ���������һ�𡪡����҂��������͘�(g��u)���ˡ�˽������˼���Ρ��c��˽�����Ρ�����˽�����Ρ����(l��i)��ͬ�x�Z(y��)������+��+���������ˣ������P(gu��n)ϵ�ѽ�(j��ng)�M(j��n)�빫�����g�������Ҫ���������@��ġ�����������(n��i)���H�H���ڱ��ϡ�˽���g�Ĵ��m(x��)�������ɗlԭ�t���ڡ���+�㡱������+���������ˣ���������+���������ˣ����Ľ����P(gu��n)ϵ�У�����(y��ng)�����\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t�����ҡ������㡱�������������ˣ�������һ��(g��)�Ļ���ͬ�w�ijɆT�������������L(f��ng)��ԭ�t���x��(w��)�����ҡ������㡱�������������ˣ�������һ��(g��)���(hu��)�ɆT�������ع�������ԭ�t���x��(w��)��

�A���ģ������(gu��)�ҵĹ����ҡ������؇�(gu��)���ƶ������x��(w��)�����@һ���؇�(gu��)���ƶ�����ԭ�t���䌍(sh��)�|(zh��)����ν�ֹ�����˽���Ć�(w��n)�}����������ԭ�t�����Č�����٘����

��(j��)�ˣ�����ԭ�t��������(n��i)�ݣ���1�����조��(g��)����־���ɡ���ԭ�t���l��˽��(qu��n)��ʥԭ�t����˼����ԭ�t�͂�(g��)��؟(z��)��ԭ�t����2���P(gu��n)�ڡ����˾������ɡ���ԭ�tһ�l���˸�ƽ��ԭ�t����3��������˽����m(x��)����ԭ�t�ɗl���\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t��������ԭ�t�����w�����P(gu��n)ϵ�D���£�

���Dһ������ԭ�t�������wϵ�Y(ji��)��(g��u)�D��

����(j��)����˼����ԭ���������ƶ��O(sh��)Ӌ(j��)��ƫ���ǣ���(g��)�����ɑ�(y��ng)����ģ�Խ��Խ�ã��ൽ�H�Բ��ɔ_˽���ǰ�˽������l���Լs������(y��ng)�DZM�����ٵģ�Խ��Խ�ã��ٵ��H�ԝM��˽����Ҫ��������ԭ�t�о������c(di��n)�����P(gu��n)��˽���ԭ�t�����y(t��ng)�W(xu��)�ġ��������ԭ�t��������(g��u)���P(gu��n)�ڡ���(g��)�����ɡ��ķ��ɿ�ܣ����Ĺ������c(di��n)���������P(gu��n)��˽�桱�ľ��wԭ�t�����������[�������Ĵ�������ʾ����(l��i)�����Y(ji��)�Ϯ�(d��ng)���Ї�(gu��)�Ěvʷ�龳����(w��n)�}���R(sh��)��Փ�q�Շ������Uጡ���˽�桱��(g��u)�Ɍ�(du��)����(g��)�����ɡ������ƣ����@�N���ƵĴ��ڼ�������ԣ�횞���˼����ԭ���ă�(n��i)��߉Ҫ��횃�(n��i)����˽�����εķ��]�wϵ����ˣ��о�˽��ԭ�t���P(gu��n)�I������Ҫ������˼����ԭ�����^�գ�ȥ����ÿһ˽��ԭ�t�Ĵ��ڼ�������ԣ�ͬ�r(sh��)��Ҫ�Ѳ���Ҫ�Ĺ���(qu��n)�������ǻ�����˼����ԭ���(n��i)��߉���������Ĺ���(qu��n)�����o(w��)��ͨ�^(gu��)���ă�(n��i)��ȥ����˽�����ķ����@�ú����ԵĹ���(qu��n)�����o(w��)��������ԭ�t�����]�wϵ�ҵ���������(j��)�Ĺ���(qu��n)������ȫ���ġ��صģ���˽��ԭ�t�wϵ��������ȥ��������ԭ�t��(w��n)�}�ϣ�Ҫ�Mһ�п��ܱ����Ƿ�����˽�����¡����T(m��n)�����Mһ�п��ܱ������������g�����ɵ����ԏ��P(y��ng)�O(sh��)�ò���Ҫ�ϵK���@�䌍(sh��)������ԭ�t�о��ĺ����΄�(w��)��

��������ԭ�t���g�Լ��wϵ

��һ����˼����ԭ�t

����˼����ԭ�t��������(g��)�˵�����(g��)����˼̎�킀(g��)����(w��)�����ܷǷ����棬���������ЃɷN���F(xi��n)��ʽ����һ�����������Z(y��)�Ե��Z(y��)�ԣ���ʾ˽�������룻�����ͨ�^(gu��)��(du��)���Ƿ����桱�����������ų��ͳC�����邀(g��)�����ɿ��g���ø��x���ͷ��o(h��)�ڡ���һ�N���F(xi��n)��ʽ����Ԋ(sh��)�Ե��Z(y��)�ԣ����܉�(qi��ng)�қ_���҂��w��˽����ֱ�^���ܣ���ұ�҂���˽����У������҂���˽��(qu��n)���R(sh��)�����l(f��)�҂��������ɡ�Ľ���x������ͺ��飻�ڶ��N���F(xi��n)��ʽ�������ڂ�(g��)�����εķ����ƶ��O(sh��)Ӌ(j��)��(d��ng)�У����ɵ����x��������ʽ�ı������ɣ��������ƶ��O(sh��)Ӌ(j��)���澆�삀(g��)�����ɿ��g�����������ηǷ����档�@�N���ڡ���˼���Ρ�����ķ����ƶȣ��������`��(g��)�����ɵ��K�������DZ��ς�(g��)���������ڷǷ��ַ��ĸ��x������������

��˼����ԭ�t����Ҫ�w�F(xi��n)���ڵ�(gu��)���Ͼ��Ƿ����О�����ԭ�t�Ĵ_�����Է����О�����ԭ�t�����(j��)����˼����ԭ�t������(g��)�I(l��ng)���M(j��n)һ�����w�����������еĻ�������ԭ�t����ͬ���е����s����ԭ�t��ؔ(c��i)�a(ch��n)���е�ؔ(c��i)�a(ch��n)֧������ԭ�t���z�ڷ��е��z�����ɵȵȡ��@Щ���Ӳ��T(m��n)�ľ��wԭ�t�ı��F(xi��n)��ʽ���c��˼����ԭ�tһ�ӣ�һ�����w�F(xi��n)��e�O�r(ji��)ֵ��ʾ��ԭ�t��������һ���棬ͨ�^(gu��)�ų��������ɵķǺ������أ��邀(g��)�������O(sh��)�÷�����

�@��Ҫ��(qi��ng)�{(di��o)�ɂ�(g��)��(w��n)�}��һ��(g��)�ǣ�����ǰ�����[߉�wϵ�����(xi��ng)������Ҫ������ԭ�t�wϵ횞顰���]�wϵ�����^�c(di��n)����(du��)��˼����ԭ�t����Ҳ�������ĵ�˽��(qu��n)��ʥԭ�t���������������أ�횴���������ԭ�t�wϵ֮��(n��i)������t����ԭ�t֮���[�wϵ����߉�ϲ������㡣��ˣ���(du��)��˼����ԭ�t�����ƣ�������P(gu��n)˽������lԭ�t������ҵ�����(j��)�����˸�ƽ�ȡ��\(ch��ng)��(sh��)���ú����������lԭ�t��(y��ng)ԓ���{��(du��)��˼����ԭ�t��ȫ���ĺ������ƣ��Ǵ����(xi��ng)ԭ�t��Ҫ���ߣ���ҕ���`����˼����ԭ�����@Ҳ�ɿ����ǡ��ă�(n��i)��ȥ�J(r��n)�R(sh��)˽������һ��(g��)���wҪ��

�@��߀Ҫ��(qi��ng)�{(di��o)һ�c(di��n)����(g��u)������ԭ�t�ģ�����˼����ԭ�t���������s����ԭ�t�����ڽ������(hu��)�����£����s��������˼����ԭ�t�ĺ��ă�(n��i)�ݡ���(du��)�@һ�c(di��n)�����@�ӵĿ��]���Ї�(gu��)�x������Ҫ�ǻ������еĹ��߃r(ji��)ֵ�����Ľ�(j��ng)��(j��)�{(di��o)�����ܝM���˸ĸ��_(k��i)���ԁ�(l��i)��(gu��)�Ұl(f��)չ��(j��ng)��(j��)�ġ����x�ڴ������������dʢ�ڮ�(d��ng)���Ї�(gu��)������(d��ng)��ҕ�����d��˽���Ļ������N(y��n)���Ă����^����ɾ������;���Ŀ�ăr(ji��)ֵ���䌍(sh��)��ؓ(f��)�d��(gu��)�˸���Ƕȡ���������ġ����x�ڴ�������ˣ���P(y��ng)����(y��ng)��Խ��(j��ng)��(j��)�Mխ��ҕ�ǣ�����(y��ng)�����Ļ��@һ�V�ҕ�����档�䌍(sh��)��ȱ��ȫ���˽���Ļ�֧�Σ���(du��)��(j��ng)��(j��)������{(di��o)�������������в��h(yu��n)��

������˽��(qu��n)��ʥԭ�t

˽��(qu��n)��ʥԭ�t���϶���(g��)�˙�(qu��n)����ʥ�����ַ����c��˼����ԭ�t�(l��i)ͬ����������Ҳ�ԃɷN��ʽ���F(xi��n)����(l��i)����һ���������Ե��Z(y��)�ԣ���ʾ��(g��)�˙�(qu��n)����ʥ�������ַ��������ͨ�^(gu��)���ַ���(qu��n)�����О飬��˽��(qu��n)���o(h��)��(sh��)�����ϡ���˽��(qu��n)��ʥԭ�t�����Զ��x�飺������(qu��n)���ܵ����ɳ�ֱ��ϣ��κ��˻��κ�����(qu��n)�������ַ������ҷ���������˾�����������ƻ��݊Z����

˽��(qu��n)��ʥ��һ�l����ԭ�t���@������˼���Ξ����ԭ�����ı�Ȼ�V��˽��(qu��n)��ʥ֮��˽��(qu��n)��������(qu��n)�������M�ܣ�����(qu��n)��������Ľ綨�����f(shu��)������������(qu��n)������(n��i)�ݼ��鷨�������S֮��(g��)���О���g���@һ�c(di��n)�s�й��R(sh��)����ˣ���P(y��ng)��˽��(qu��n)��ʥ��������P(y��ng)��(g��)���О�����֮���g��ʥ�����ַ������Ђ�(g��)���������ϣ��䌍(sh��)���dz��Ђ�(g��)�˙�(qu��n)�����ϣ����������ԙ�(qu��n)���鱾λ���Ԃ�(g��)�w�鱾λ���䌍(sh��)���ǂ�(g��)���О����ɞ鱾λ����Ҋ(ji��n)��˽��(qu��n)��ʥԭ�t�c��˼����ԭ�t�V��һ�¡�����(j��)����Ɲ���^�c(di��n)������(qu��n)������������ij��(g��)�ˡ���ȫ���ę�(qu��n)�������ܷ��ɱ��o(h��)������Ŀ��͡���Ҳ���ѷ������x�ϵ��˿������������еę�(qu��n)�������ĺ��ġ����������^֮�����^˽��(qu��n)��ʥԭ�t���dz��J(r��n)��֮����(y��n)��ʥ�����ַ�������֮����(y��n)��ʥ���������(hu��)�����£�ͻ���w�F(xi��n)���˸��(qu��n)��ʥ�����Й�(qu��n)��ʥ���c(di��n)����˽��ҕҰ�У���ؔ(c��i)�a(ch��n)�c�˸��λһ�w���o(w��)ؔ(c��i)�a(ch��n)���o(w��)�˸����������h(yu��n)��Ŀ�ģ������ܳɞ邀(g��)�ˌ�(sh��)�F(xi��n)��Ŀ�ĵ��ֶλߡ�����ˡ�˽��(qu��n)��ʥ�������˸��(qu��n)��ʥ���༴��Ȼ�˵��˸��(qu��n)��ʥ���������˸��(qu��n)�wϵ�У�������(qu��n)�����w��(qu��n)�ǻ��A(ch��)�����ə�(qu��n)�Ǻ��ġ�����Ҋ(ji��n)�����˸��(qu��n)���棬˽��(qu��n)��ʥԭ�t��P(y��ng)֮�˸��(qu��n)ʥ�c��˼����ԭ�t��P(y��ng)֮�˸����ɵõ����ϣ����ߌ�(sh��)��һ�w���档����ؔ(c��i)�a(ch��n)��(qu��n)���棬ؔ(c��i)�a(ch��n)��ȫ�ǂ�(g��)������֮���A(ch��)����˺�P(y��ng)ؔ(c��i)�a(ch��n)��(qu��n)��ʥ�����ں��l(w��i)��(g��)�����ɡ�����˼����ԭ�t�c˽��(qu��n)��ʥԭ�t֮��ּ�ٴ����ϡ���Ҋ(ji��n)����˽���У���˼����ԭ�t�c˽��(qu��n)��ʥԭ�t����ͬ�ȵ�λ������һ�w���棬���ǽ�������(qu��n)���������@һ���ɼ��g(sh��)�ֶΣ�����Ŀ�ġ������_(d��)���߶�һ�£���(sh��)���ɴ����l������߶��Ժ��l(w��i)�˵������c����(y��n)����ּ�������˼���֮����(y��n)������(g��)������������ԭ�t�����������˵ı�λ�c�˵�����(y��n)�Ă������A(ch��)�����M(j��n)һ������������ԭ�t֮�wϵ����(g��u)��

˽��(qu��n)��ʥԭ�t�ڽ������(hu��)�Ĵ_�������x���h(yu��n)���˸��(qu��n)��ʥ�cؔ(c��i)�a(ch��n)��(qu��n)��ʥ�^��֮��P(y��ng)���r(ji��)ֵ��ޡ��˸��(qu��n)��˽��(qu��n)��ʥԭ�t�ĺ��ă�(n��i)�ݣ��϶����˙�(qu��n)����(du��)�����(qu��n)������(qu��n)�c���˵����w��λ���������ݵ����s���ǽ������(hu��)�D(zhu��n)�͵Ľ�(j��ng)�����}�������˽��(qu��n)���o(h��)���Ī�(d��)����˽���˸����@һ�Ƕȳ��l(f��)���@һ���}Ҳ�ɱ����顰���P(gu��n)ϵ���˸�ȱ��ؔ(c��i)�a(ch��n)��(qu��n)���ϵ��˸��(qu��n)����̓�ε��˸��(qu��n)��ؔ(c��i)�a(ch��n)��(qu��n)��˳ɞ�˽��(qu��n)��ʥԭ�t���o(h��)�����c(di��n)������ؔ(c��i)�a(ch��n)��(qu��n)�wϵ�У�˽�����Й�(qu��n)�ǻ��A(ch��)����˽������(hu��)�����£�˽��(qu��n)��ʥԭ�tͻ�����F(xi��n)��ؔ(c��i)�a(ch��n)��(qu��n)��ʥԭ�t��������˽�����Й�(qu��n)��ʥԭ�t�Ĵ��ڡ��ڮ�(d��ng)���Ї�(gu��)���(hu��)�����£���(y��ng)�ں�P(y��ng)˽��(qu��n)��ʥԭ�t���Z(y��)����(l��i)�ᳫ��(du��)˽��ؔ(c��i)�a(ch��n)��(qu��n)�ı��o(h��)����?y��n)��ڿ��Ļ���˽����ֲ�^(gu��)���У�һ��ġ��ձ��˽��(qu��n)�^����������ȱ��˽��(qu��n)�^�˽�����R(sh��)֧�ε�˽��ؔ(c��i)�a(ch��n)��(qu��n)���o(h��)�����в��h(yu��n)��

��������(g��)��؟(z��)��ԭ�t

˽���϶���(g��)����˼����ϵ˽�����룬��?y��n)顰��������Ŀ�ġ����˾��С����ԡ��͡�������־���ɷN����ʥ�Ė|���������˼�Ȼ�ǡ�����Ŀ�ġ�����(g��)����(w��)�͑�(y��ng)���o��(g��)���ԛQ������������(g��)�������ؓ(f��)��������@���ǡ���(g��)��؟(z��)��ԭ�t���������ɂ�(g��)��(n��i)�ݣ�һ���Լ�؟(z��)��ԭ�t�������^(gu��)�e(cu��)؟(z��)��ԭ�t��

���Լ�؟(z��)��ԭ�t��������(g��)��ֻ��(du��)�Լ����О�ؓ(f��)؟(z��)���ұ�회�(du��)�Լ����О�ؓ(f��)؟(z��)����һ������(j��)��˼����ԭ������(g��)���О��ǂ�(g��)����˼֮�⻯������(y��ng)�Y(ji��)��ϵ��(g��)�����Ե��x����(g��)���x�����О�����(y��ng)��(d��n)ؓ(f��)���О�Y(ji��)�����������x����ڶ�����(g��)�˃H��(du��)�Լ����О�ؓ(f��)؟(z��)�������О���������˓�(d��n)ؓ(f��)����������������B�����������Լ�؟(z��)��ԭ�t����Ҫ�w�F(xi��n)�����֙�(qu��n)���Ϟ��^(gu��)�e(cu��)؟(z��)��ԭ�t�Ĵ_���������s���Ϟ����s��(y��ng)������ԭ�t������(w��)�����е�؟(z��)�Ρ�

���^(gu��)�e(cu��)؟(z��)��ԭ�t����Ҳ�Q(ch��ng)���^(gu��)ʧ؟(z��)��ԭ�t��������(g��)�ˌ�(du��)���˓p���Г�(d��n)؟(z��)�Σ�������������^(gu��)�e(cu��)���Ҫ�l�����@һԭ�t�����Լ�؟(z��)��ԭ�t��������a(b��)�䡣���ȣ����Гp���l(f��)������(g��)����ԓ�(d��n)������������ܓp����������ԓ�(d��n)��pʧ���@���Լ�؟(z��)�ε�Ҫ�����õ����ߑ�(y��ng)�pʧͣ���������l(f��)��֮̎�����ڶ���������С��e���A(y��)�����ɡ�����(g��)��회�(du��)���˓p����(d��n)�Г�(d��n)؟(z��)�Σ�������������ԭ�t�ӴΣ��@һ���e���A(y��)�����ɡ������ǂ�(g��)�ˌ�(du��)���˓p���Įa(ch��n)�������^(gu��)�e(cu��)��

��(g��)��؟(z��)������˼����ԭ�����}��֮�x��˽��Ľ��(g��)���������Σ����غͿ϶���(g��)�˾������ɺ����������������錦(du��)�r(ji��)����(g��)�˾��^(gu��)�e(cu��)�О�Г�(d��n)؟(z��)�Σ��w�F(xi��n)�ˌ�(du��)�˵����ء������^(gu��)��(l��i)����(du��)��(g��)�˵��^(gu��)�e(cu��)�О顰�n��؟(z��)�Σ����Ҳ���A(y��)�O(sh��)���˾��������Є�(d��ng)�����������n��؟(z��)�ε�Ŀ�ģ��t����ʹ�������Є�(d��ng)���ڲ�ؓ(f��)؟(z��)�ε���r�¸������ԡ���߀�A(y��)�O(sh��)���˾���ij�N����ȵČW(xu��)��(x��)�������A(y��)֪�������༴������(hu��)���䌦(du��)�Լ��Є�(d��ng)�ķN�N���������(d��o)��������(g��)��֮���ԳГ�(d��n)؟(z��)�Σ������ڷ����������Ԃ�(g��)���������Σ�˽��������˼���Ρ�

���ģ��˸�ƽ��ԭ�t

�P(gu��n)�ڡ���(g��)����־���ɡ������lԭ�t���͡���(g��)�ˡ�Փ����(g��)�ˡ����顰��(g��)�����ɡ� �ƶȵĘ�(g��u)���춨���A(ch��)�����˸�ƽ��ԭ�t������ԭ�t�����[�_(k��i)ʼ�M(j��n)�낀(g��)���c���˵Ľ������磬�����邀(g��)�˵ġ��ҡ��c���齻����(du��)��ġ��㡱�����硣�ڡ���+�㡱�@�ӡ�һ��(du��)һ���Ķ���������Ѓɗl����Ҏ(gu��)�t��һ��(g��)���˸�ƽ��ԭ�t����һ��(g��)���\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t��

���������磬�������˹�ͬ������������磻�@��(g��)�����ÿ��(g��)�˶������ɵģ�ÿ��(g��)�������c����������ͬ�����ɣ�ÿ��(g��)�����˾����J(r��n)�����c�Լ�һ�ӵ������ɡ���Ҋ(ji��n)���������˵�˽�����(hu��)����˸�ƽ�ȡ���˽����ڵĻ��A(ch��)�ԗl����������˸�ƽ���ǡ����(l��i)���(hu��)���ÿһ��(g��)��(g��)�e�����P(gu��n)ϵ�Ļ�ʯ������Ҫ��������֮�g횡���϶���ͬ���(qu��n)���c�x��(w��)�����w�������@�䌍(sh��)���ǡ��˸�ƽ�ȡ��Ļ������x����Ҫ�M(j��n)һ���f(shu��)�����ǣ��@һ���˸�ƽ�ȡ����H�H�ǡ������˸�ƽ�ȣ��@һ�������˸��Dz����]��֮���������������(hu��)����(j��ng)��(j��)�Ⱦ��w������ġ������˸����@һ�������˸�������������˼���ɵسɞ��c�Լ����P(gu��n)�������ߡ�����������һ��(g��)�������ԡ���˼���揊(qi��ng)���ǵ��˵���������Ҋ(ji��n)���˸�ƽ��ԭ�t֮���˸���������˼���εġ������˸���������˼���εġ������˸��Ǿ߂����Ժ��ԛQ֮��˼�ġ�����(qi��ng)���ǡ��ġ������˸����ң�߀�dz��J(r��n)�����c�Լ�ͬ�Ӿ߂䷨���˸�ġ������˸�

��֮ƽ�ȣ���˽�������������������ڹ�Ԫǰ�����o(j��)���ŵ��(zh��)���ٲ����������������ڹ���˽��(qu��n)���棬����ƽ�ȡ������ˆ��ɕr(sh��)�����@��(g��)��̖(h��o)�ɞ鷴�⽨�ȼ�(j��)�ؙ�(qu��n)�đ�(zh��n)�����ԣ����Y�a(ch��n)�A��(j��)���������Ժ�ͨ�^(gu��)��������ǰ����ƽ�ȡ��@һԭ�t�d�����(gu��)�������������܆���˼��Ӱ푣�Ҳ��ʾ���˸�ƽ��ԭ�t��������(gu��)�䡷���_(k��i)�Ⱥӣ���8�lҎ(gu��)������һ�з���(gu��)�˾���������(qu��n)����������@һԭ�t�����(gu��)�����^�С��@��Ҫָ�����M���˸�ƽ��ԭ�t�鷨������Ҏ(gu��)�����ѕr(sh��)�g���h(yu��n)�������������˵���ƽ�ȷ����˸t�ǽ����Ժ���¡��ڹŴ��_�R������J(r��n)ū�`�ƶȶ��^(q��)���˸�ȼ�(j��)����˲������ձ�ķ����˸�ƽ�ȣ��ښW�������o(j��)���˸�ƽ��Ҳֻ���ٔ�(sh��)�ؙ�(qu��n)�A�Ӵ��ڣ�ֱ���������Y�a(ch��n)�A��(j��)�����U���⽨ū�ۺͽ̕�(hu��)ū�ۣ�һ���˵���ƽ�ȷ����˸�u�u�ɞ�F(xi��n)��(sh��)��

���壩�\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t

�ڡ���+�㡱��������\(ch��ng)��(sh��)�����ǃɂ�(g��)�����˽����ĵڶ��lҎ(gu��)�t���������ɂ�(g��)��(n��i)�ݣ��\(ch��ng)��(sh��)ԭ�t������(du��)�������\(ch��ng)��(sh��)���ۣ�����ԭ�t�������Z������ء�һ���J(r��n)�飬�\(ch��ng)��(sh��)�����^����Դ���_�R���������W(xu��)�A�ݡ���1����3�l�����\(ch��ng)��(sh��)����������ˡ�����������������ɞ�һ�l����ԭ�t���tʼ��1907�꡶��ʿ�䡷���������һЩ��(gu��)�ҵ����������У������ԭ�t��λ�õ��M(j��n)һ���_�J(r��n)��

�\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t��һ�l����ԭ�t���@�njW(xu��)�綨Փ���\(ch��ng)��(sh��)����һֱ�����wϵ��һ�(xi��ng)����ԭ�t���@�DZ���Ҫ�e��(qi��ng)�{(di��o)���^�c(di��n)����(du��)��һ�^�c(di��n)����Ҫ�M(j��n)һ���U�?zhu��n)?/p>

��һ���\(ch��ng)��(sh��)���ò��H�H��һ��(g��)����������ǂ�(g��)���c���˽����ı�Ҫ��(zh��n)�t���������˹�ͬ�w���Դ��ڵı�Ҫ�l�����@������ِ���ԣ����f(shu��)Ԓ�����x��������һ��(g��)�˂��_(d��)��Ϣ���f(shu��)�eҲ�S���ԝM���f(shu��)�e�ߵ�������Ҫ�����������Ҷ��f(shu��)�e���f(shu��)Ԓ�����xҲ�ͱ������ˣ���?y��n)�](m��i)���κ���߀���������_(d��)�Ė|����ͬ�ӣ����Z�����x����ʹһ��(g��)�ˌ�(du��)һ��(g��)�Є�(d��ng)���x��(w��)��һ��(g��)���X(ju��)�ÿ�����ه���`�����ZҲ�S��(du��)�`�s�����������������Ҷ��`�����Z�����Z�͛](m��i)���κ����x�ˡ���������f(shu��)Ԓ�ͳ��Z��ʧȥ�����x���t��(g��)���c���˵Ľ�����ʧȥ�A(y��)�ڣ����(hu��)Ҳʧȥ���ڵĸ��������ԣ��\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t��һ��(g��)���(hu��)���Դ��ڵı�Ҫ�l��������ȻҲ�����wϵ�Ę�(g��u)����ԭ�t��

�ڶ����\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�tһֱ��������ԭ�t֮һ����?y��n)��\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t��(n��i)��������˼���Ξ����ԭ�������ƶ��wϵ���@һ�c(di��n)߀�ɽ�����ِ��Ԓ��(l��i)���?zhu��n)�������](m��i)�Ќ�(du��)���ɵ����أ�����Ҳ�ǿ��ܺͿ��еģ��](m��i)�Ќ�(du��)�����Z�ĵ��¼s��������������P(gu��n)���`�s�ɐu��������sҲ�ǿ��ܵĺͿ��еģ��ǘӷ��ɺ����s����������ԏ�(qi��ng)���Ե��ƶȰ��Ş�l���ģ�����(qi��ng)���Ե��ƶȰ�����K���cһ��(g��)�������x�������ݵġ������������@Ȼ���������x�������ԣ��\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t����˼����ԭ�����}��֮�x������˽����(n��i)��߉��ͨ�^(gu��)��˼������������ԭ�t�wϵ��(hu��)��Ȼ��(d��o)���\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t��

�����^�c(di��n)��(hu��)�����ɂ�(g��)�|(zh��)�ɣ���һ����Ȼ�\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�tһֱ������ԭ�t�wϵ����Ҫ��(n��i)�ݣ���ô������y(t��ng)�W(xu��)���ϵġ�������ԭ�t��һ�f(shu��)���](m��i)���ᵽ�����ڶ�����Ȼ�\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�tһֱ���ڣ���ʲôֱ��1907�꡶��ʿ�䡷����ͨ�^(gu��)�����_�J(r��n)�����ԭ�t��λ����(du��)�@�ɂ�(g��)��(w��n)�}��(y��ng)�@�����⣺

���ȣ����y(t��ng)�ġ�����ԭ�t��һ�f(shu��)�������wϵ������Փ������ʾ�ԃr(ji��)ֵ�����䌦(du��)���ƶ��M(j��n)�о��w��(g��u)�����Uጵļ��g(sh��)�ԃr(ji��)ֵ�������y(t��ng)��������ԭ�t��������ԭ�t�wϵ�ĺ��ģ�����������e�O�_�J(r��n)��˼�����@һ˽�����룬�@������ԭ�t������ҕ������ԭ�t�wϵ���Ěvʷ���c(di��n)��߉���c(di��n)��������ԭ�t�wϵ����̥��ģ�͡���(du��)�ڱ��ģ�����������ԭ�t��Փ����(g��u)����������T(m��n)��?q��)����?/p>

��Σ��\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t��(y��ng)ԓ��һֱ���еģ��@��߉�Ͼ��б�Ȼ�ԣ�ֱ��1907����ڡ���ʿ�䡷���״����࣬�@��(g��)�¼���Ҫ���½��x���@ֻ��������Ǯ�(d��ng)�r(sh��)���(hu��)���ض��Z(y��)��ʹȻ���\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�tֻ����(du��)��(d��ng)�r(sh��)�����N�N���(hu��)Σ�C(j��)��һ�N�ƶ���(y��ng)��ʩ���\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t���^(gu��)�Ǐġ��[���������Ĵ����Нu���@¶���ߵ�ǰ�_(t��i)���@�����^�ġ��N�N���(hu��)Σ�C(j��)�������Ը�����������(hu��)֮���F(xi��n)����Σ�C(j��)��������֮�������ƶ���(y��ng)�������^�������l(f��)����F(xi��n)���D(zhu��n)�����F(xi��n)���ķN�N׃����

��������Փ��(du��)��(sh��)�`�����⡢�Uጶ��ǚvʷ�ġ�����(d��ng)�ġ��_(k��i)�ŵģ���Փ��(y��ng)ԓ�߂䡰���ϵļ����ԡ��r(sh��)�����ں��Ժ�߉��չ�_(k��i)�ԡ������ɻ���ԭ�t�䌍(sh��)��һ�N���ɼ��g(sh��)�ֶΣ�һ��(gu��)�Ƿ�_�J(r��n)һ�(xi��ng)����Ҏ(gu��)�t��ԭ�t���Εr(sh��)�_�J(r��n)�䷨��Ҏ(gu��)�t���@���Кvʷ��żȻ�ԣ���ȡ�Q�����(hu��)�F(xi��n)��(sh��)��Ҫ��ȡ�Q�ڼ��з��ɼ��g(sh��)�ֶ��Ƿ���㼰�����̶ȡ�ȡ�Q�ڮ�(d��ng)�r(sh��)��������Փ�J(r��n)�R(sh��)�����ء���ˣ���������ԭ�t���W(xu��)�f(shu��)�ﲢ�](m��i)���\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t������ʿ�䡷��һ��ͨ�^(gu��)���ķ���_�J(r��n)�\(ch��ng)��(sh��)�����ǻ���ԭ�t����ʹ�@���c(di��n)����(sh��)��Ҳ���ܘ�(g��u)�Ɍ�(du��)������ԭ�t�wϵһֱ�����\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t���@һ���}�ķ�ǡǡ�෴���҂�ͨ�^(gu��)������ԭ�t�wϵһֱ�����\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t���@һ�^�c(di��n)���s��������ʡҕ���������y(t��ng)��������ԭ�t��һ�f(shu��)����������˼������ʿ�䡷��������������У��\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t֮���ԃr(ji��)ֵ�@�ı��������ɺ����x���䌍(sh��)�����������V�Ěvʷҕ���(l��i)�ؘ�(g��u)�\(ch��ng)��ԭ�t�Į�(d��ng)�����x���@������Փ�����ϵİ����ԡ��@һ�����ı��F(xi��n)��Ҫ��

��������������������L(f��ng)��ԭ�t

�˸�ƽ�Ⱥ��\(ch��ng)��(sh��)���Ãɗlԭ�t�ǡ���+�㡱�@��(g��)��������Ľ���Ҏ(gu��)�t�����˹�������ԭ�t�����M(j��n)���˹����I(l��ng)���ڡ���+�㡱����£������ˡ���/�����������ض�֮��������ˡ�������+��+��/��=�҂�������һ��(g��)����������������I(l��ng)�����^��˽�����Ρ�֮��˽��

��������ԭ�t������(g��)�˵�����˼���Ρ��������������ع��������c�����L(f��ng)�מ�ǰ�ᡣ��������������ԭ�t�c�����L(f��ng)��ԭ�t���(xi��ng)��(n��i)�ݣ������mȻ���ڡ���������ԭ�t�����£������Ե�λ��(y��ng)���c��������ԭ�t��ͬ�����ң��ڱ��ġ�������ԭ�t�����wϵ֮��(g��u)����ԭ�t�������ԭ�t�����@һ�^�c(di��n)�£����߸��й��ã��r(ji��)ֵ��ޡ�

���f(shu��)��������ԭ�t��������������ԭ�t���͡������L(f��ng)��ԭ�t���Ĺ����������Ѓ��c(di��n)��

��һ�������������c�������L(f��ng)�ס����nj�(du��)��˼���ε��Ƽs�����ߵĽ綨���^(q��)�֣�ͨ�^(gu��)��(ji��n)�ε��Z(y��)�x���������^���о��o(w��)���@֪������(y��ng)��(d��ng)����˽����(n��i)��ȥ�^�족����횏���˼����ԭ�����l(f��)���ܽ綨���(n��i)������(n��i)�ݡ������@һ�c(di��n)����Ҫ����������ԭ�t��һ��ġ�����ķ��ɗl��ЌW(xu��)���^֮�����l�����Щ���������M(j��n)һ���^֮�������l������հחl����^֮�������ɲ�����(qu��n)�ġ��ڙ�(qu��n)��(sh��)�����sʧ֮��(zh��n)�_���T�ɴ��e(cu��)�ˡ���������ԭ�t횾���˼����ԭ�����ɫ@�����⣬��ˣ��c����˼���Ρ����^����顰���¡������߲��ǡ���������

�ڶ�������(j��)��˼����ԭ��������(n��i)����(du��)��(g��)�����ɵ�����Խ��Խ�ã������ƃH�ԝM��˽����Ҫ��������ԭ�t�о��ĺ����΄�(w��)�����錍(sh��)�F(xi��n)��(g��)�����ɵ������(y��ng)������ԭ�t���棬�M���ܰѲ���Ҫ�ġ��Ǟ���˼����ԭ���(n��i)��߉������Ĺ���(qu��n)���������ȥ������������ԭ�t���nj�(du��)��˼�����������{����ˑ�(y��ng)�ڷ��ɼ��g(sh��)���棬��(du��)ּ��������˼���εĹ�������ԭ�tҲʩ�����ơ�ͨ�^(gu��)��(du��)����������ԭ�t���ľ��w���������_(d��)���@һĿ�ģ����w���Ʒ����ж�����1����(du��)�������ă�(n��i)�ݣ���횾��w�������ͻ����W(xu��)�������ɼ�����(y��ng)˾����(sh��)�`횱M����Ԕ�M�_������w��(n��i)�ݣ��Ķ��p�ٌ���������ԭ�t����һ���ԗl�������m�õĿ��g����2����(du��)��������ԭ�t�ă�(n��i)������(n��i)�ݡ����ܼ��m���n������Ҫ��횏�˽����(n��i)����ҕ��ȥ��ጺ��m�ã�횾���˼����ԭ�����^�Ձ�(l��i)��ጺ��m�á�

���_(k��i)�f(shu��)�����f(shu��)��������ԭ�t��˽���еġ���������ԭ�t����Ҏ(gu��)����һ��(g��)���顰˽�Ĺ�ͬ�w���Դ��ڵ�������l�������Ҫ���������������w֮��(n��i)�ݣ�ϵ���������c��˽�������ӵĻ�ɫ�؎���������������ԭ�t��Ҏ(gu��)��֮��(n��i)�ݣ����|(zh��)�ό���˽���{(di��o)�����I(l��ng)���@һ�I(l��ng)�������֮̎�H�H���ڣ��@��һ��(g��)����ɫ�؎���������ģ���ԣ����ҿ��ơ��ɿɡ�����ˣ���(du��)���R(sh��)�e�ͽ綨��횽Y(ji��)�ς�(g��)���������⿼�졢����������������ԭ�t���e�O�ر�������(g��)������������P(gu��n)�����������@һ��(qi��ng)����Ҏ(gu��)�����Ƽs�������(n��i)�ݵĴ_����ʽ���s�����O�ģ���횏�˽��ҕ�ǡ�횡���˽����(n��i)��ȥ�^�족��횽Y(ji��)����˼����ԭ������(l��i)���w�����漰����������ԭ�t�������(xi��ng)�����Ƿ�(du��)����˼���Ρ���(g��u)�ɲ���(d��ng)���A(y��)���Ƿ���Խ��˽���Դ��������֮��͗l������ˣ�����������ԭ�t�����m�ã���һ�(xi��ng)��ˇ����һ�����ͳ���

����������ԭ�t����(g��u)��˽������֮�g�ĸ��x�����������˽���ă�(n��i)�ݣ���?y��n)����N(y��n)��������;������˽���ġ��mȻ��Ŀǰ�W(xu��)�猦(du��)����������ԭ�t���c������������Ľ綨��һ�£������ߌ�(sh��)�t��������1��������(du��)��˽�����ԣ��Ǯ��|(zh��)�ģ�������������ԭ�t��֮�������N(y��n)����(n��i)���c˽��ͬ�|(zh��)����2������������ԭ�t���w�F(xi��n)��һ��(g��)�����˵Ĺ�ͬ�w��һ��(g��)˽�����(hu��)���Դ��ڵ�������l�������(n��i)������˼����ԭ���Ƽs���o(w��)�P(gu��n)��ͬ�w��(n��i)��ÿһ�ɆT����־�����ڡ������������|(zh��)����������(li��n)�ϵ��I(y��)����(y��ng)ҕ�����(hu��)�ɆT��ͬ��־�ı��_(d��)�������(hu��)�ɆT�ġ������x��֮�a(ch��n)Ʒ���Y(ji��)������3�����ڡ���������ԭ�t����(du��)��˼���ε����ƣ����ڡ��֏�(f��)���͡��C�����������������O�ģ��俼��ҕ����˽���ģ����|(zh��)���ڡ��C�����x������������(du��)��˼���ε����ƣ�Դ�Լ��w�x���������Ƿe�O�ģ��俼��ҕ�DŽt�ǹ����ģ����|(zh��)�t���ڡ��������x����

���f(shu��)�����L(f��ng)��ԭ�t��Ҳ�Ѓ��c(di��n)��Ҫ�e�f(shu��)����

��һ������˼���Ρ�횽��������L(f��ng)�����ƣ��@���ϡ����ٲ��`������˼����ԭ������Ҫ����(j��)�������x��Փ���^�c(di��n)��һ��(g��)�L(f��ng)�Þ��L(f��ng)�ף�횞����(hu��)����֪�������ߣ������@һ���(hu��)֮�ɆT����������֪������ˣ��L(f��ng)��ϵ��ͬ�w��(n��i)���ɆT֮�g�ġ�����ʽ�ğo(w��)�Ե����s�����@Щ������ʽ�ğo(w��)�Ե����s�����С���K���ҏ�(qi��ng)�ƈ�(zh��)�С������ԣ�����ijһ�L(f��ng)�ױ��`���������ף���ʹ������Ҏ(gu��)�t���������^(gu��)�`��Ҏ(gu��)�t�����������ÿ��(g��)�˶������L(f��ng)�ס���(x��)�T���L(f��ng)�ס���(x��)�T�������ҏ�(qi��ng)�ƈ�(zh��)�С��@�N�L(f��ng)�ס���(x��)�T�����ҏ�(qi��ng)�ƈ�(zh��)�С���������ˏ�(qi��ng)��������ÿһ���(hu��)�ɆT��(du��)�������ѳ���(x��)�T���ܣ���ˣ������L(f��ng)����(x��)�T�������`����(g��)��������˼����?y��n)邀(g��)�������ڟo(w��)����(du��)�L(f��ng)����(x��)�T֮��(n��i)�ݮa(ch��n)������֮�����R(sh��)��������˼����������֪�������L(f��ng)����(x��)�T�c������˼���μ��ݲ�㣡�

�����L(f��ng)��횵õ���P(y��ng)���������(hu��)���τ������Ĵ������������M(j��n)��(g��)�ˌ�(du��)������(w��)���ŵ������A(y��)�ڡ���(g��)��������������Č�(sh��)�F(xi��n)��������ه�@Щ�L(f��ng)�ס���(x��)�T�����s����(gu��)���ƶ�������(g��)�˲��γ����ԛQ�ߣ���(g��)���M(j��n)����(d��ng)�İ��ذ��ł�(g��)��δ��(l��i)�������](m��i)���@Щ�ƶȱ��ϣ���(g��)�����ԕ�(hu��)��������(du��)δ��(l��i)�o(w��)���γɷ�(w��n)���A(y��)�ڣ���(du��)δ��(l��i)�������K��ʧȥ���С��@�N̎���£����Dz����ɵģ��˵����ԕr(sh��)�����ܮ��������ď�(qi��ng)�ơ���ˣ������˹�ͬ�����˽����Ҫ�L(f��ng)����(x��)�T��֧�Σ��L(f��ng)����(x��)�T����˽���(n��i)����(g��)�˾��Y(ji��)�ġ��o(w��)�����s����

��(du��)����(x��)�ף����������������ڴ����(sh��)��r��(zh��)������ҪҎ(gu��)����ż��Ҳ���`�����О顣ֻ�в����������˲��ڴ����(sh��)��r���`��Ҏ(gu��)��������ˣ��������(qu��n)����(du��)�`���L(f��ng)���О����ԳC������C�Ͽ��]�������أ���1��ֻ�ܳC�������`���L(f��ng)���ߣ����`���ߑ�(y��ng)�ǡ������������ˡ������ǡ������������ˡ�����2�������˺Ϸ���(qu��n)�����ܓp�������`����(x��)���߳Г�(d��n)؟(z��)�εķ���Ҫ��֮һ����3���L(f��ng)��횞顰�����L(f��ng)�ס����������L(f��ng)�ס���(y��ng)�r(sh��)���������y���գ����(n��i)�ݑ�(y��ng)����w�����(l��i)�ͻ������Д���(y��ng)�C�Ϻ���������ԭ�t�ľ��w��(n��i)�ݣ��C�Ϻ�����������֮���N�����P(gu��n)ϵ��(qu��n)�أ���4�������Ҫ�ģ���(du��)�����L(f��ng)��ԭ�t�Ľ�ጷ�����Ҳ��(y��ng)��˽����(n��i)����ҕ�Dz�����˼����ԭ���Ŀ�܁�(l��i)���졣

�ڶ����Ї�(gu��)��(d��ng)��̎��˽����ֲ�M(j��n)��֮�У�Ҫ��ҕ���l(f��)�]�������L(f��ng)��ԭ�t���ڜ�ͨ���|(zh��)�Ļ�������еĹ��ܡ����������Ļ��Įa(ch��n)Ʒ������һ�N���ط��Ե�֪�R(sh��)�������c�҇�(gu��)�����Ļ����y(t��ng)���в���_ͻ��ؽ���f(xi��)�{(di��o)֮̎���҂�������ֲ�����nj�(du��)�҇�(gu��)�����L(f��ng)�ס���(x��)�T��ȫ�P(p��n)������֮�g����М�ͨ����������(du��)���Ľӿڡ��ڼ��g(sh��)���棬�����L(f��ng)��ԭ�t��(y��ng)ԓ��Ҳ�܉�ɞ��ͨ�|�����Ļ����B�ӃɷN˽���������ƶ��O(sh��)Ӌ(j��)����(sh��)��Ҳ����ˣ������L(f��ng)��ԭ�t�Ĺ��ܾ��w�F(xi��n)�ڡ���(du��)��(x��)�T���{(di��o)�ء��ϣ��������У���(x��)�TҪ��������(x��)�T����һ��(g��)�����ėl�����Dz����`����������ԭ�t���@�����ض����˲��������(hu��)�l(f��)չ�M(j��n)������(x��)�T�o(w��)���Ƶ��M(j��n)�뵽���У�����(x��)�T���ṩ���^(gu��)�V����ͬ�r(sh��)�֞����������(hu��)����(x��)�T�M(j��n)�뵽�����ṩ��ͨ��������(du��)��������ԭ�t���Д���(bi��o)��(zh��n)���mȻ�е���ȡ���(bi��o)��(zh��n)���r(sh��)�gȡ���(bi��o)��(zh��n)֮�֣����ɷN�^�c(di��n)���J(r��n)�飬Ҫ�Д���(g��)�w�О��Ƿ��`���������ף�횽Y(ji��)���ض��r(sh��)��֮���ı��������(hu��)�l���c���������(bi��o)��(zh��n)������Փ�¡����@��(sh��)�H��Ҳ�nj���������ԭ�t�Ŀ��죬����ڳ��ķ��c���(hu��)������(x��)�ąf(xi��)�{(di��o)���棬�@Щ�^�c(di��n)�o(w��)�ɶ��Ǻ����ġ�

��֮����(d��ng)���Ї�(gu��)�W(xu��)���R�����c˽���p��(d��ng)������(zh��n)���挦(du��)�����Ļ���ͨ���y�}���ڮ�(d��ng)���Z(y��)��������������Uጡ���������ԭ�t�����@��(du��)�ں�P(y��ng)˽����������ñ���˽���YԴ����(du��)�څf(xi��)�{(di��o)�����c˽������ͨ�|���������Ļ����o(w��)�ɶ�������Ҫ���á�

�ġ��Y(ji��) Փ

��һ���l(f��)���ǶȵĶ��x

�ص�������ᆖ(w��n)��ʲô�ǡ�����ԭ�t����

��������İl(f��)���Ƕ��M(j��n)�ж��x���t������ԭ�t������ͨ�^(gu��)��(du��)����˼���Ρ��M(j��n)��߉���[���γɵ�ԭ�t�wϵ�����ڱ��Č�����˼����ԭ����ҕ�����[�����Ĵ�ǰ�ᣬ�������ɂ�(g��)���O(sh��)����һ��(g��)���������һ��(g��)���Խ������[߉�ƌ�(d��o)���@�õ�Ҏ(gu��)���wϵ���t��˼���ξ���������Ҏ(gu��)���wϵ��߉��ǰ��ڶ���(g��)������W(xu��)��Փ����һϵ�м��O(sh��)�����}�Ͷ��혋(g��u)�ɵ�߉�wϵ���t��˼���Θ�(g��u)���W(xu��)��Փ�wϵ�ij�ʼ���O(sh��)��߉��ǰ�ᡣ���ԣ���������ԭ�t��ҕ�顰��˼���Ρ�ͨ�^(gu��)߉���ݶ��γɵ�ԭ�t�wϵ�������˃ɌӺ��x����һ������Ҏ(gu��)���ΑB(t��i)�ϣ�����ԭ�t�wϵ��ͨ�^(gu��)���ݡ���˼���Ρ��@һ˽�����룬���@ȡ�ij���ġ�һ��ķ���ԭ�t�wϵ���ڶ������W(xu��)��Փ�ΑB(t��i)�ϣ�����ԭ�t��ͨ�^(gu��)��(du��)����˼���Ρ��@һ�W(xu��)��һ�����A(y��)�O(sh��)���ݳ���(l��i)�ģ��ǘ�(g��u)���W(xu��)��Փ�wϵ���Ŀ�ܵ����ɼ��O(sh��)��������ԭ�t�����}��������ԭ�t�wϵ���ǻ�����˼����ԭ����չ�_(k��i)�Ĺ��������}ϵ�y(t��ng)��

�M(j��n)һ����ጡ�����ԭ�t�������ӣ���Ҏ(gu��)���ΑB(t��i)�ϣ�������˼���Ρ�˽��(qu��n)��ʥ����(g��)��؟(z��)�Ρ��˸�ƽ�ȡ��\(ch��ng)��(sh��)���ú����������(xi��ng)���w����ԭ�t������Փ�ΑB(t��i)�ϣ�������˼���Ρ�˽��(qu��n)��ʥ����(g��)��؟(z��)�Ρ��˸�ƽ�ȡ��\(ch��ng)��(sh��)���ú����������(xi��ng)���}�����������O(sh��)��ԭ�t���@���(xi��ng)���wԭ�t֮�g����������λ�κ̓r(ji��)ֵ��(qu��n)�صIJ����1������ʹÿ��(g��)�ˡ��ɞ�һ��(g��)�ˣ��������˞��ˡ���Ҏ(gu��)���wϵ������˼����ԭ�����N(y��n)����(g��)�������c˽���p�r(ji��)ֵ����������(g��)�����ɡ��͡�˽�桱�ɂ�(g��)ԭ�t�wϵ����2����˼���κ�˽��(qu��n)��ʥ������ԭ�t�wϵ�еġ������l����W(xu��)���ĺ��ļ��O(sh��)�����ߵ���������ʽ�ϵģ���(sh��)�H�ϣ���������(qu��n)��������Ę�(g��u)�죬��������һ�w���棺˽��(qu��n)��ʥ֮��˽��(qu��n)���������ɱ���֮���ɣ����ɱ��ς�(g��)�˵���˼���Σ����^(gu��)�x�肀(g��)��֮�О���g�ԙ�(qu��n)�����¡���3������(l��i)���ǂ�(g��)��؟(z��)��ԭ�t�����ɞ����Ԃ�(g��)�w֮���ɣ���˼��������˼����֮�߂��ǰ����ɿ϶���(g��)�˵�������־����(g��)����˵������О飬����(g��)������(y��ng)�ԓ�(d��n)������@����˼���ε��}��֮�x����˼���Ρ�˽��(qu��n)��ʥ�͂�(g��)��؟(z��)���@���lԭ�t����������P(gu��n)�ڂ�(g��)�����ɵ��ƶȽ���(g��u)����4���������(hu��)��(d��ng)���˱��c���˽��������齻����(du��)��ģ��ǡ��㡱�������ҡ��Ľ�������(du��)�ˣ��ڡ���+�㡱�@��(g��)��˽��֮���磬���ҡ��c���㡱�ͬ�����ɣ�횻������،�(du��)��Ҳ����������֮�����c����(y��n)����ˮa(ch��n)�����˸�ƽ��ԭ�t������5������+�㡱�Ľ�����߀횻���ؓ(f��)��(d��n)���\(ch��ng)��(sh��)���á����x��(w��)���\(ch��ng)��(sh��)����ԭ�t��˽��Ļ����l����ϵ��˽��֮��(g��u)����ԭ�t����6����(g��)�˵�����˼���εġ�˽�����磬���ǡ���+��+��/��=�҂�������һ��(g��)������������������(hu��)�I(l��ng)�鱣�ς�(g��)�������c˽�棬��(g��)������ء��������ס�������������ԭ�t��������֮��˽���Դ��ڵ����Ҫ��������l���ķ��ɱ��_(d��)�������������L(f��ng)�ף�������˽�����������裬ͬ�r(sh��)�д����Ļ�����ͨ�Ļ�����ζ��

�@���lԭ�t�ČӴΡ�λ��ͽY(ji��)��(g��u)�����ԏĹ�����˽������(x��)�T�������(hu��)�L(f��ng)��֮�g���P(gu��n)ϵ�Ͽ��죨��D���������ܱ���������˽�������(hu��)��(x��)��֮�g�Ľ���Լ�����������ԭ�t����λ�ú̓r(ji��)ֵ����1��˽���wϵ��(n��i)����������ԭ�t��(g��u)��˽���c�����ĸ��x�������������������L(f��ng)��ԭ�t����(x��)�T���L(f��ng)�{��˽���wϵ��ͨ�����|��˽���Ļ���(du��)���Ľӿڣ���2��������ԭ�t�wϵ����ļܘ�(g��u)��˽����������Ȼ���ĸ�����������Ȼ���ľ���������3���L(f��ng)�ס���(x��)�T��˽��֮������(hu��)Ҏ(gu��)���ֶΣ��w�F(xi��n)�Ї�(gu��)�����Ļ����L(f��ng)�ס���(x��)�T�c���������Ļ�����Ҏ(gu��)��֮�g���Ļ��Ĝ�ͨ�����Ϻ��������Ї�(gu��)���о���һ��(g��)���c(di��n)����4��˽���ġ���˼����ԭ��������(sh��)�H�ό�(du��)����(gu��)�ҡ� ������(gu��)�������������ض����⣬�����ֵ��w�F(xi��n)�ڡ���������˽�����ⷽʽ���棬�w�F(xi��n)�ڡ����ط��ɡ����������ƶ�������˽�������ϡ�

���������ýǶȵĶ��x

�Ĺ��ýǶȶ��x������ԭ�t��˽��֮���롰�˸��w���Ę�(g��u)��ԭ�t��

���˸��w���ǡ��ˡ��ķ��W(xu��)�����ѡ��ˡ�׃�����ϵġ��˸��w������ˣ����˸��w���ĈD�횽�����Ҏ(gu��)�����W(xu��)�Z(y��)�ԣ����˸��w�������(hu��)�Ĵ��ڣ���ˡ��˸��w���ĈD�?zhu��n)�횡�ͨ�^(gu��)���c�����˵��P(gu��n)ϵ�����ɫ��(l��i)�_����������(j��)�@���(xi��ng)��(bi��o)��(zh��n)�������J(r��n)�飺����ԭ�t���������˵ġ��˸��w�������辀�l�������ճ����ϡ��˸��w����݆���������ͻ�����ܡ�

���ȣ�������ԭ�t������Ҏ(gu��)���wϵ�Ę�(g��u)�Ƀ�(n��i)�ݣ��䱾�|(zh��)ϵһ��ij���Ҏ(gu��)����������ԭ�t�����W(xu��)�ı����Z(y��)�ԣ��䘋(g��u)���W(xu��)��Փ�ĺ��ļ��O(sh��)�����}����ˣ��綨����ԭ�t�����ϡ��˸��w���Ę�(g��u)��ԭ�t���@�M�����ϡ��˸��w����(g��u)���횽�����Ҏ(gu��)�����W(xu��)�Z(y��)�Ե�Ҫ��

��Σ�����ԭ�t�����l��(n��i)�ݣ���ӴΡ�λ��ͽY(ji��)��(g��u)���ԏĂ�(g��)�ˌ�(du��)���ҡ����ˡ����(hu��)�͇�(gu��)������(d��n)ؓ(f��)�Ă����x��(w��)�Ƕȿ��죬���ܷ�ӳ����һ��(g��)��(g��)������(sh��)�F(xi��n)��˼���Σ���̎���c���ҡ����ˡ����(hu��)�͇�(gu��)�ҵ��P(gu��n)ϵ�ϣ����N��(qu��n)���������x��(w��)ؓ(f��)��(d��n)�ā�(l��i)Դ���Ӵ��c�Y(ji��)��(g��u)��Ҋ(ji��n)�D������

���D��������(g��)�ˌ�(du��)���ҡ����ˡ����(hu��)����(gu��)�ҵ��x��(w��)��

��ˣ�������ԭ�tҕ�����ϡ��˸��w���Ę�(g��u)��ԭ�t���M�㡰�˸��w��ͨ�^(gu��)���c�����˵��P(gu��n)ϵ�����ɫ��(l��i)�_�����@һҪ���ѡ��ˡ�׃�����ϵġ��˸��w����������(g��)��Ҏ(gu��)���wϵ���΄�(w��)��������ԭ�t��Փ����ֻ�nj�(du��)���ϡ��˸��w���Ĵ־��l���裬����ԭ�t�������ϡ��˸��w���ľ�������N(y��n)�����ճ����ϡ��˸��w����݆���������ͻ�����ܡ�

������ԭ�t�������˸��w��(g��u)��ԭ�t��������Ҫ�c(di��n)��

��һ��������˼���Σ���������(qu��n)��������Ę�(g��u)�죬�����ˡ�������(qu��n)�����w���͡���(qu��n)�����������ߵ�ͬҕ֮��������ˡ���˽����(hu��)����˽���ϵġ��˸��w������ȫ������(qu��n)������s���ij����w����ˣ�������˼���Σ��������ԡ���̖(h��o)ȥ�����ɣ�����ͨ�^(gu��)����(qu��n)��������邀(g��)���О����Ʉ�����������g��ͨ�^(gu��)��(du��)���ƺͼs������(qu��n)����֮���صĽ綨���������邀(g��)�������O(sh��)�����o(h��)�ڡ����x�����������������@�����(qu��n)�����Ľ綨��Ҫ������˼���κ�˽��(qu��n)��ʥ�ɗlԭ�t�������ֺ͵ؽ���x���t���˸�ƽ�ȡ��\(ch��ng)��(sh��)���ú���������ԭ�t���΄�(w��)��߀Ҫ�������ڡ���(qu��n)����Ԓ�Z(y��)�У���˽��Ҏ(gu��)��������˽���˸��w���͡�˽��֮���(hu��)������ǰ�ᣬ������˽���W(xu��)Ԓ�Z(y��)�еġ�˽�����Ρ�������˼���Ρ��͡�˽�����Ρ��m�Լ���ͬ����������ͬһ��

�ڶ�������(qu��n)��������邀(g��)�˽綨Ⱥ����(qu��n)�磬���ϵġ��˸��w������һ��(g��)����ġ����N����(qu��n)���ļ����w��Ҳ����һ��(g��)���ܵ����ɱ��o(h��)�ġ����N�О��ȫ�������Լ��ϡ���ô������ԭ�t���顰�˸��w���Ę�(g��u)��ԭ�t����(sh��)�H��Ҳ�ǡ��˸��w��֮�����О���g�Ę�(g��u)��ԭ�t���@��ζ����������ԭ�t�wϵ��(l��i)������·����О��ƶȣ��Ǒ�(y��ng)��(d��ng)?sh��)ġ���Ҫ�ġ����ܵġ���ˣ����^������ԭ�t����(sh��)�H��Ҳ�����·����О��ƶȵĘ�(g��u)����ԭ�t��

����������ԭ�t��˽���ϵġ��˸��w���ľ���ԭ�t����(du��)�ˣ������M(j��n)һ���Ķ�ǶȌ�(du��)�书������չ�_(k��i)̽ӑ����1���������Ƕȁ�(l��i)����������ԭ�t���ǽ���(g��u)����(g��)���ƶȵĘ�(g��u)����ԭ�t�������ԭ�t������˼���Ρ���֧�κʹ����(g��)���wϵ�ĵػ�������ԭ�t����֧��������������ԭ�t���ϳн��r(ji��)ֵ�wϵ������朽����ƶ��wϵ�����φ��£�ʹ����Ҏ(gu��)���wϵ����(g��u)���¹��B����(j��ng)���v�M���߂����wϵ���Ŀ��ܡ���2����˾���Ƕȁ�(l��i)��������ԭ�t�����m�õ���Ҫ���ߡ��ڷ��ġ�����-�Y(ji��)��(g��u)��ģʽ�£������г��ķ���Ҏ(gu��)������©�����հס�ì��֮̎����Ȼ��������λ���ɸ�����@�N��r�£�����ԭ�t�Ĵ_���F(xi��n)�ˡ��˷����ķ������ԡ��Ĺ��ܣ�������ԭ�t֮���Ծ��п˷����ķ������ԵĹ��ܣ���������ԭ�t���|(zh��)�������ƶ�֮��(g��u)����ԭ�t�ľ��ʣ���3���ČW(xu��)���Ƕȁ�(l��i)��������ԭ�t�wϵ��(g��u)���W(xu��)��Փ�wϵ���Ŀ�ܣ��ǻ�����˼����ԭ����չ�_(k��i)�Ĺ��������}ϵ�y(t��ng)����ˣ�����ԭ�t���҂������Ļ���·�����Dz����ۇ�(gu��)�����T(m��n)��?q��)����������҂�������?gu��)������֪�R(sh��)�wϵ����Ҫ����(j��)��Ҳ��(g��u)���҂�?c��)u(p��ng)�r(ji��)˽����Փ��(sh��)�`���ƶȌ�(sh��)�`�Ŀɿ���(bi��o)�ߡ���4����(du��)�ڳ��˶��ԣ�����ԭ�t������(ji��n)����ֱ�ס����������מ��������⡢���ܣ������l(f��)�˵ĵ��¹��Q���Ķ��܉�ָ���˵��ճ��������������������ԭ�tֲ��˽���Ļ������@��(g��)�Ƕȿ������P(y��ng)����ԭ�t���������ռ�˽���Ļ�����P(y��ng)˽������Ć��Ƀr(ji��)ֵ�����x�ˡ�

��֮������ԭ�t����˼��������Ҏ(gu��)���wϵ���W(xu��)��Փ�wϵ�������;��w��������ԭ�t��(w��n)�}��(sh��)�H�������wϵ���W(xu��)��Փ�Ę�(g��u)�솖(w��n)�}��