法治是依法規則而形成人間生活秩序,法規則可有不同的表現,并處在成長變化當中。裁判作為法治實踐的重要一環,理應跟隨法律的發展而不斷進步,甚至在實踐中發現法律發展的新增長點,促進法律的發展。在幾代中國法律人追求的民法典成為現實的當下,回顧過去,展望未來,后法典化時代的法律發展以及裁判進步便成為了一個應理性思考的重要話題。對此,清華大學法學院韓世遠教授在《法律發展與裁判進步:以合同法為視角》一文中,從合同法視角出發,分析我國法律既有的發展,對照當下司法裁判,反思其存在的問題,并探討了可能的改進。

一、法律如何發展

(一)通過立法的法發展

隨著經濟體制改革從計劃經濟走向社會主義市場經濟,合同法的立法從《經濟合同法》“零的突破”到三部合同法“三足鼎立”,繼而到1999年統一的《合同法》。1999年的《合同法》在我國既有的民事立法中,被認為立法水平最高,對我國合同法律的發展意義重大。

統一合同法的進步與發展有多方面的因素:其一,經濟體制改革的進展、社會主義市場經濟模式的確立提出了統一大市場游戲規則的要求;其二,對外開放要求交易規則應盡可能與國際接軌,關注并借鑒國際公約以及國際模范法;其三,以專家建議稿為工作基底的起草模式,使法學研究及實務界精英的意見直接影響立法草案。同時,統一合同法的具體發展也是多方面的。但與合同法相比,入典的“合同編”又有新發展。如增加了預約合同及其違約責任、合同履行及合同終了時的綠色義務等,明確了利益第三人合同中第三人的履行請求權,吸收了司法解釋中的情事變更規則等。

隨著民法典的頒布,今后是否要逐漸面臨法律僵化的問題?與其預測后法典時代的法律走向,不如先回頭看看我國既有的合同法制的發展。1999年合同法自生效時起,未曾經過修正,但這并非意味著此后我國合同法沒有任何發展。由此,也可以預見民法典之后的法發展。

(二)后立法時代:通過司法的法發展

1.司法解釋

自合同法頒布以來,最高院陸續發布了一系列關于合同問題的司法解釋,若加上其他司法解釋中實質的合同法規范,其條文總量應該超過了合同法的條文數。司法解釋已構成我國正式法源的組成部分,并在法律的基礎上使法規則更具體,具有積極意義。

2.指導性案例

指導性案例既非司法解釋,亦非正式法源。但在司法實踐中,各級人民法院審判類似案例時應參照最高院發布的指導性案例。指導性案例具有在個案中展示裁判方法,為法官提供參照系統,輔助其裁判說理的功能。其可向法官們傳達一個觀念:原來法律還可作此解釋!

3.司法政策

司法政策形式多樣,其典型之一是法院的會議紀要。最高人民法院在2019年發布《九民會議紀要》時便指出:其對統一裁判思路,規范法院自由裁量權,增強民商事審判的公開性、透明度以及可預期性,提高司法公信力具有重要意義。

二、后法典時代由司法引領法發展

(一)司法裁判的日常作業:法之發現、適用及續造

1. 法之發現

民事法強調“意思自治”,并以民事法官不得以法無明文而拒絕裁判為原則。因而面對案件,民事法官便要“找法”。法從何而來?《民法典》第10條有相應規定,該條所指的“法律”是廣義的法律,為第一項法源。“習慣”為第二項,至于“最高院司法解釋”可為第三項。但指導性案例是否為法源,意見不一。

2. 法之適用

根據“找法”結果的不同,法官為裁判案件相應地會有不同的作業方式。其一,法官首先須解釋和界定法律概念和法律規則,并將事實涵攝于此。其二,在法律條文中,存在諸如“合理期限”、“過分高于”之類需據個案具體判斷的事項。其三,條文中存在“顯失公平”“重大誤解”“特別事由”等不確定概念,需法官對此類概念補充內涵。

3. 法之續造

當法官找不到法律規范時,其需進一步審查是否構成法律漏洞,并設法填補漏洞(法律內的法之續造);若無法認定法律存在“違反計劃的不圓滿性”,仍有超越法律的法的續造問題。

(二)從“紙上的法”到“活法”:法官對于具體裁判規范的提取

對于“三段論”之大前提的法規范的提取,是從法官的視角,就具體個案,面對諸如制定法、判例、習慣等素材,萃取具體的裁判規范。這一過程被稱作“法之提取”。

具體的裁判規范通常是成文法或司法解釋,但又不限于此。法學研究應發現具體的裁判規范,特別是發現那些對于現行法規范體系構成實質性發展或者增長的具體裁判規范(比如“權利失效”規則已出現在我國的案例中)。這類規范本身也可以理解為一種“活法”。問題是由生活世界呈現的,新的問題便可能構成法規范新的生長點。對于這樣的生長點,與立法機關官員相比,身處司法裁判第一線的法官們天然具有遇到及識別的優勢。

(三)總結司法經驗、統領司法活動:最高院對于合同法的發展

任何一個法院在獨立行使審判權的時候,都不應只將目光集中在個案糾紛的解決,還應顧及其他法院的做法。否則,同案不同判,司法便不統一,將有損司法尊嚴和權威。

對于保障司法活動的統一性,最高院扮演著無可替代的重要角色。一方面,最高院應總結司法經驗。其應對上文提及的“活法”加以甄別、篩選和提煉,進一步提升而使之具有普遍適用性。另一方面,最高院要統領司法活動。其不僅應通過司法解釋、指導性案例,同時也應通過“會議紀要”等文件向全國法官傳達當下的司法政策。這有利于提升司法人員業務水平,保持法觀念的與時俱進以及行動方向的協調一致。

三、裁判如何進步

(一)同案不同判:為何出現?又如何評判?

1.正視法之提取過程中的非理性因素

在法之提取過程中,雖然也涉及涵攝—演繹,但它不是主要的。除此之外,尚有歸納、設證、類比、決斷、權力、直覺和法感等因素。法學方法并非完全是理性的邏輯推論過程,有些方法存在非理性的因素(指那些因人而異的因素)。正視這些因素并作理性分析,從而盡可能降低該因素對于裁判結果的影響,在法律人共同體內形成一套共通的方法,以統一法律適用結果,是法律人將來應努力的方向。

2.如何評判“不同判”的案件

當兩種判法各有依據、各成體系時,該如何評判?一要理解法律之觀念,這主要靠法律人體悟與經驗的積累;二要適用法律之方法,這可通過教學傳授。

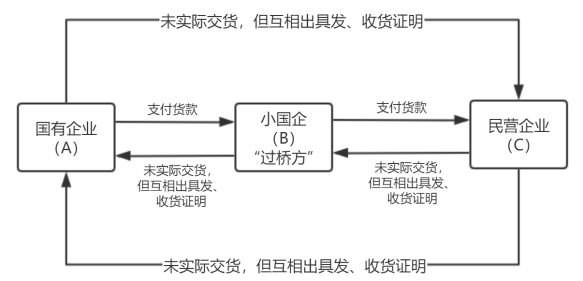

(二)控制非理性因素的影響

不同裁判者因教育背景、生活經驗等不同而存在不同的“前見”。裁判者基于其“前見”中的概念,不應以“法律的生命在于經驗而非邏輯”為由而突破基本的法律常識。以貿易融資為例進行說明。所謂貿易融資,是指以“有三方甚至多方的循環貿易結構”的形式達成的融資。這類貿易融資往往會被打上“名為××,實為融資”的標簽。以下圖示為資金空轉型融資買賣情形。

在此類案件中,圍繞B應否承擔責任以及如何承擔責任,我國法律并沒有直接的規定,實務中對于B是否承擔責任存在肯定說與否定說兩類不同認識。其中,持否定說的裁判者往往有一個共同點,有著相同或者相似的“前見”:B是“過橋方”,只發揮橋梁或者通道作用,“過橋費”很少,故“過橋方”不應承擔過重責任。有的裁判者有在國企擔任法務的個體經驗,更是以此作為“企業拆借的商業常識”,根深蒂固。但實際上,諸如“過橋方”“通道方”之類用語,并非法律用語,如不加辨別地使用,很容易固化人的思維,形成“過橋方”不應為借款人違約負責的“前見”,如再伴以“結果導向的法適用”或者結果導向的法思考,必然會在“找法”過程中不自覺地確定非理性的規則,對此殊值警惕。

總而言之,在法律沒有規定、習慣也很難提供幫助的場合,裁判者的“找法”切忌引入非理性因素。其所尋之方法,不能夠與基本的法理沖突。

(三)法律人的法觀念須與時俱進

以劃撥土地上房屋之買賣為例,最高院同年的兩則判決在裁判結論上截然相反。該例中最高院的法官對于適用法律之方法當然早已熟稔。作出不同判結果背后的原因,恐怕首先在于其理解法律之觀念——法律人“找法”后,法在其頭腦中留下的形象。

就上述案件審理所涉的法律、法規及司法解釋,在過去二十多年中已有相當大的發展變化。尤其是從過去“以買賣合同為負擔行為與處分行為‘集合體’的觀念”轉向了“在買賣合同中貫徹‘物權區分原則’的觀念”。裁判者應及時把握法律有機體成長的脈動,與時俱進,對于既有的規范體系盡可能地作不矛盾、不沖突的解釋,在確有沖突場合,依“新法優于舊法”處理。

四、結論

經過四十年的努力,中國法律不斷發展。以合同法為例,在立法上從經濟合同法“零的突破”到三部合同法“三足鼎立”,繼而到“統一合同法”,最終“入典”而為“合同編”。在后立法時代,最高院通過司法解釋,積極回應司法實踐需要,進一步細化合同法規則;通過指導性案例,展示裁判方法;通過發布審判工作紀要,在司法政策上進一步統一全國司法隊伍認識。法在不斷地發展,裁判亦應協同進步。同案同判乃是法制統一的當然要求。這一問題促使人們反思在司法活動中、在裁判者的目光往返穿梭于法規范與生活事實之間時存在的非理性因素,法律人應勇于正視它并用理性方法解決它。