內(nèi)容提要:證明責(zé)任概念本質(zhì)所指為客觀證明責(zé)任,主觀抽象證明責(zé)任為客觀證明責(zé)任之表象,而具體舉證責(zé)任實(shí)為證明責(zé)任之假象。在“規(guī)范說”的方法論下,證明責(zé)任既非事實(shí)問題,也非純粹的法律問題,而屬將事實(shí)與法律連結(jié)的“法律適用”問題。證明責(zé)任規(guī)范應(yīng)直接來自實(shí)體法規(guī)范,其本質(zhì)是一個實(shí)體法規(guī)范要件的補(bǔ)充規(guī)范。現(xiàn)代證明責(zé)任是一種作為案件事實(shí)真?zhèn)尾幻髑樾蜗碌囊话阈钥朔椒ǖ男问嚼硇灾贫龋渥钌顚拥谋举|(zhì)就是以法律價值權(quán)衡化解事實(shí)認(rèn)知模糊狀態(tài),化消極無解之事實(shí)判斷為積極的法律價值引導(dǎo),其性質(zhì)屬于“實(shí)質(zhì)司法權(quán)”。

關(guān)鍵詞:證明責(zé)任;客觀證明責(zé)任;主觀抽象證明責(zé)任;證明責(zé)任規(guī)范

目錄

引言

一、證明責(zé)任概念的本質(zhì)與表象

二、證明責(zé)任方法的定位與反思

三、證明責(zé)任規(guī)范的內(nèi)容與本質(zhì)

四、證明責(zé)任制度的生成與功能

引 言

證明責(zé)任是民事訴訟理論中一個內(nèi)涵較為豐富且極富爭議的概念。對證明責(zé)任的諸多迷思都與我們對該制度本質(zhì)的認(rèn)識不深甚或認(rèn)識有誤相關(guān),一個重要表現(xiàn)就是常常不能區(qū)分證明責(zé)任本質(zhì)與相關(guān)表象甚至其假象。“本質(zhì)”作為一個哲學(xué)范疇,是指事物的根本性質(zhì),由事物所包含的特殊矛盾構(gòu)成,并由其主要矛盾的主要方面決定。現(xiàn)象是本質(zhì)的外部表現(xiàn),可以通過感官去感覺。而事物的本質(zhì)是隱蔽的,不能靠簡單的直觀去認(rèn)識。因此,對證明責(zé)任本質(zhì)的認(rèn)識當(dāng)然會比較困難,需要在不斷的探索與實(shí)踐中加深。證明責(zé)任制度的本質(zhì)涉及證明責(zé)任概念的本質(zhì)、證明責(zé)任方法的定位、證明責(zé)任規(guī)范的本質(zhì)、證明責(zé)任的實(shí)質(zhì)功能等問題,而這些問題之間無疑又存在密切聯(lián)系。

很長一段時間以來,我國學(xué)界曾將當(dāng)事人提供證據(jù)行為意義上的“行為責(zé)任一元論”當(dāng)成證明責(zé)任本位論,也有學(xué)者將證明責(zé)任定位為“事實(shí)判斷的輔助方法”,或者“民事裁判的基本方法”,但學(xué)界通說基本認(rèn)同證明責(zé)任的本質(zhì)屬訴訟“風(fēng)險負(fù)擔(dān)”。李浩教授作為我國證明責(zé)任研究的開拓者,從未停止對該制度本質(zhì)的探尋。根據(jù)其近期發(fā)表文章的觀點(diǎn),證明責(zé)任僅指涉客觀證明責(zé)任,主觀證明責(zé)任只是客觀證明責(zé)任的投影與假象,并且不一定存在于所有情形之中。從語言的角度看,本質(zhì)對應(yīng)著名稱的含義,現(xiàn)象對應(yīng)著名稱在“各種語境或上下文”中的具體運(yùn)用。證明責(zé)任概念內(nèi)涵的確定顯然是探討這一制度本質(zhì)的基礎(chǔ)與前提。毫無疑問,李浩教授作為中國證明責(zé)任研究的權(quán)威與代表,完成了其證明責(zé)任理論的自我反思與修正,澄清了現(xiàn)代證明責(zé)任概念內(nèi)涵及其所指的模糊狀態(tài),有助于我國學(xué)界及實(shí)務(wù)上對“證明責(zé)任”與相關(guān)周邊概念的區(qū)分及不同制度的各自運(yùn)行。但筆者認(rèn)為,該文雖開啟了對證明責(zé)任本質(zhì)的探索之旅,但其對證明責(zé)任制度本質(zhì)的探討尚不夠全面與深刻,仍不足以徹底澄清證明責(zé)任領(lǐng)域的眾多誤解與迷思,我國證明責(zé)任“雙重涵義說”的概念體系混亂問題仍未得到徹底解決。

還需要明確的是,證明責(zé)任在大陸法系經(jīng)歷了多種學(xué)說的論爭,最終勝出成為理論通說的是由羅森貝克首創(chuàng)、其弟子施瓦布繼承并經(jīng)再傳弟子普維庭修正發(fā)展的“規(guī)范說”。本文對證明責(zé)任制度本質(zhì)的探尋,也是在“規(guī)范說”的基本理論框架下展開的。

一、證明責(zé)任概念的本質(zhì)與表象

(一)現(xiàn)代證明責(zé)任“雙重涵義說”的理論發(fā)展

我國證明責(zé)任的“雙重涵義說”,以所謂“行為意義上的證明責(zé)任”與“結(jié)果意義上的證明責(zé)任”兩個層面的涵義,來界定證明責(zé)任的內(nèi)涵。一般認(rèn)為,這一理論是對德國更注重哲學(xué)思辨色彩的“客觀—主觀證明責(zé)任”理論的通俗化,“行為意義上的證明責(zé)任指的是主觀的證明責(zé)任,結(jié)果意義上的證明責(zé)任指的則是客觀的證明責(zé)任”。但是,這兩種“雙重涵義說”其實(shí)隱含著重大的差異。

自德國學(xué)者提出“客觀—主觀”兩分的證明責(zé)任“雙重涵義說”以來,現(xiàn)代證明責(zé)任理論即成為民事訴訟法學(xué)的核心論題之一。客觀與主觀是西方近代哲學(xué)上的一對基本范疇。當(dāng)代哲學(xué)上,“客觀性”在存在論上表征著獨(dú)立性與自主性、確定性與必然性,在認(rèn)識論上指示著精確性、普遍性、有效性,在社會影響上意味著正當(dāng)性與合法性。客觀證明責(zé)任的存在,是由于在特定時期內(nèi)(如從訴訟開始到訴訟終結(jié))人們對過去發(fā)生的案件事實(shí)的認(rèn)識能力具有局限性,總是面臨無法完全認(rèn)識案件真相的困境,但司法卻必須對糾紛及時作出裁判。因此,“不管是什么樣的訴訟程序,也無論證明法如何構(gòu)造,甚至也不管適用什么樣的訴訟原則,都可能面臨客觀證明責(zé)任問題”。現(xiàn)代客觀證明責(zé)任概念的提出,反映了人們對訴訟證明活動認(rèn)識的不斷深化。

“主觀”一詞的涵義與客觀正相反,它指被人的意識所支配的一切。凡是受人的意志、行動所支配或影響的,都屬于主觀范疇。在司法上,由于當(dāng)事人對于勝訴結(jié)果的追求,在事實(shí)判斷風(fēng)險客觀存在的前提下,其必然基于趨利避害的心理動機(jī)而采取必要的行動,這就是主觀證明責(zé)任。根據(jù)辯證唯物主義哲學(xué)原理:客觀決定主觀,主觀反映客觀并對客觀具有能動作用。該原理運(yùn)用在證明責(zé)任理論上,也就是說客觀證明責(zé)任是證明責(zé)任的本質(zhì),決定了主觀證明責(zé)任的存在,但當(dāng)事人主觀證明責(zé)任的履行(積極舉證證明的行動),可以在一定程度上減少客觀證明責(zé)任這種風(fēng)險轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的敗訴結(jié)果。

從理論層面來看,清晰界定概念的內(nèi)涵與外延是形式邏輯的基本要求。內(nèi)涵不清晰的概念,必然無法被準(zhǔn)確把握,從而無法與周邊概念相區(qū)分,其外延也就無法被清楚劃定,在實(shí)踐中也無法形成確定規(guī)則并予以嚴(yán)格適用。在德國現(xiàn)代證明責(zé)任理論下,證明責(zé)任實(shí)質(zhì)上是指案件要件事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r的敗訴風(fēng)險。由于現(xiàn)代訴訟不允許法官在事實(shí)模糊時拒絕裁判,所以事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r的法律適用只能不利于訴訟當(dāng)事人一方。這種風(fēng)險是一種客觀存在,它不因當(dāng)事人的訴訟態(tài)度或舉證行為而改變,根本不是某種行為所附帶的“結(jié)果”,因此其性質(zhì)是“客觀”的,此即證明責(zé)任之所指。但是,當(dāng)事人對待訴訟的態(tài)度或舉證行為,對于此種風(fēng)險是否實(shí)際轉(zhuǎn)化為不利裁判,又顯然是有影響的,此種因內(nèi)在風(fēng)險促使當(dāng)事人積極舉證證明的機(jī)制,就是“主觀證明責(zé)任”。因此,主觀證明責(zé)任是從主體角度來看待、理解客觀證明責(zé)任。但應(yīng)當(dāng)注意,首先,此處所涉主體不僅是負(fù)擔(dān)敗訴風(fēng)險的一方當(dāng)事人,而且包括對方當(dāng)事人及法官。其次,負(fù)擔(dān)主觀證明責(zé)任的方式是就證明活動整體效果而言的,而不僅僅是提供自己掌握的證據(jù),也包括批駁對方的反證及說服法官相信自己主張的事實(shí)。從這一角度來看,主觀證明責(zé)任是與證明的“結(jié)果”相關(guān),而不是決定當(dāng)事人在訴訟具體情境下的行為。主觀證明責(zé)任是客觀證明責(zé)任在訴訟程序下的投影,此種“如影隨形”的關(guān)系決定了,主觀證明責(zé)任的負(fù)擔(dān)主體、針對對象及其分配規(guī)則與客觀證明責(zé)任是完全一致的。故此種“雙重涵義”內(nèi)部并不存在邏輯矛盾,并且客觀證明責(zé)任是居于本質(zhì)的、主導(dǎo)性的概念,是主觀證明責(zé)任產(chǎn)生的原因,而主觀證明責(zé)任是客觀證明責(zé)任的外在顯現(xiàn)與表現(xiàn)形式。

在這一概念體系中,如果說客觀證明責(zé)任是證明責(zé)任的本質(zhì),則主觀抽象證明責(zé)任可謂證明責(zé)任之表現(xiàn)或表象,二者所針對的分配對象都是要件事實(shí),分配規(guī)則也是統(tǒng)一的。客觀證明責(zé)任是訴訟內(nèi)置的風(fēng)險,而主觀抽象證明責(zé)任則是此種內(nèi)在風(fēng)險對主體行為產(chǎn)生影響的外在表現(xiàn)(促使當(dāng)事人盡力舉證證明)。此二者可為同一個概念所統(tǒng)攝。當(dāng)然,主觀抽象證明責(zé)任概念亦有其相對獨(dú)立性,經(jīng)典理論對此早已作了充分論證。如不談?wù)撝饔^抽象證明責(zé)任,就無從區(qū)分本證與反證,也不能對不同當(dāng)事人的事實(shí)主張適用不同的證明標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)本質(zhì)與現(xiàn)象的基本原理,本質(zhì)與現(xiàn)象作為規(guī)定分別是“在所有的關(guān)系中保持不變的規(guī)定”和“在特定關(guān)系中確定的規(guī)定”。客觀證明責(zé)任作為本質(zhì)存在于所有的訴訟模式下,而當(dāng)事人的主觀證明責(zé)任則是客觀證明責(zé)任在辯論主義訴訟模式下的表現(xiàn)。在職權(quán)探知主義訴訟模式下,不存在當(dāng)事人的主觀證明責(zé)任。

在辯論主義模式下,當(dāng)事人不僅在訴訟已至最終階段但案件事實(shí)仍處于真?zhèn)尾幻鲿r負(fù)擔(dān)敗訴風(fēng)險,而且在訴訟過程中對特定案件事實(shí)亦負(fù)擔(dān)提供證據(jù)的必要或義務(wù)。此種在特定情形下提供證據(jù)的義務(wù),對當(dāng)事人來說是更加直觀實(shí)在的行為負(fù)擔(dān)。從根本上說,這種行為負(fù)擔(dān)是由當(dāng)事人配合法院的事實(shí)調(diào)查職能而產(chǎn)生的。無論中外,此種負(fù)擔(dān)都遠(yuǎn)在現(xiàn)代證明責(zé)任理論產(chǎn)生之前即已存在。但現(xiàn)代證明責(zé)任理論提出之后,由于概念用語選擇上的“不幸”,很長一段時間以來,此種行為責(zé)任也被涵蓋在“證明責(zé)任”概念之下,但在德國當(dāng)今理論與實(shí)踐中,其與(客觀和主觀)證明責(zé)任的區(qū)分已被越來越清楚地認(rèn)識到。

證明責(zé)任的本質(zhì)是客觀證明責(zé)任,本質(zhì)主義的思考方式就是注重抽象、注重結(jié)果。訴訟過程中的具體行為責(zé)任天然地與客觀證明責(zé)任相矛盾。很顯然,二者針對的對象是不同的,其負(fù)擔(dān)主體與分配規(guī)則也根本不同。故雖然被稱為“主觀具體證明責(zé)任”,但其實(shí)屬于證明責(zé)任的“周邊概念”或“鄰近概念”,是在理論上應(yīng)當(dāng)與證明責(zé)任之內(nèi)涵外延區(qū)分開來的概念,普維庭認(rèn)為最好稱之為“具體的提供證明責(zé)任”。由于這一概念長期與證明責(zé)任概念糾纏不清、難以區(qū)分,故可謂證明責(zé)任之“假象”。在當(dāng)代德國理論上,已約定俗成以不同名稱(“證明責(zé)任”與“舉證責(zé)任”)來指稱二者。而在日本,雖然通說之外也有認(rèn)同主觀證明責(zé)任存在必要性的有力說,但往往借助于“證明的必要”或“提出證據(jù)的責(zé)任”之類的概念,以與客觀證明責(zé)任概念劃清界限。我國學(xué)界也逐漸達(dá)成共識,證明責(zé)任與在訴訟過程中當(dāng)事人提供證據(jù)意義上的行為責(zé)任,應(yīng)采用不同語詞加以區(qū)分,但關(guān)于語詞的具體選用,學(xué)者尚未達(dá)成一致。

(二)我國證明責(zé)任“雙重涵義”的內(nèi)部背離

與德國“雙重涵義說”下“客觀”與“主觀”證明責(zé)任概念的內(nèi)在協(xié)調(diào)一致的理論體系相比,我國“雙重涵義說”下的“行為責(zé)任”與“結(jié)果責(zé)任”具有根本不同的內(nèi)涵,并且系針對不同的主體與客體而言,實(shí)際上是將兩種涵義雜糅在一個概念之中,邏輯缺陷明顯。這與德國“客觀—主觀”證明責(zé)任之雙重涵義表面類似,但其實(shí)有著本質(zhì)的區(qū)別。

在我國本土的“行為責(zé)任”與“結(jié)果責(zé)任”的雙重涵義下,結(jié)果責(zé)任往往被解釋為行為責(zé)任的后果,即當(dāng)事人不能履行舉證證明的行為責(zé)任,將負(fù)擔(dān)敗訴的后果責(zé)任。這表面上顯示了舉證行為與敗訴結(jié)果的直接因果聯(lián)系,但其實(shí)未能揭示客觀證明責(zé)任與主觀證明責(zé)任概念間內(nèi)在統(tǒng)一的邏輯聯(lián)系,而且顛倒了現(xiàn)代證明責(zé)任雙重涵義的關(guān)系。更重要的是,德國當(dāng)今“修正規(guī)范說”下的主觀證明責(zé)任其實(shí)是抽象意義上的,即當(dāng)事人對要件事實(shí)加以證明的抽象必要性,是從證明活動整體而言的。不負(fù)客觀證明責(zé)任的當(dāng)事人也不負(fù)主觀證明責(zé)任,具體訴訟進(jìn)程中對爭點(diǎn)事實(shí)舉證證明的負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)而由實(shí)踐中產(chǎn)生的屬于具體舉證責(zé)任范疇的概念來調(diào)整,這在德國包括“事案解明義務(wù)”“摸索證明”“表見證明”等。而在我國,“行為責(zé)任”在理論傳播過程中被直觀地理解為當(dāng)事人提供證據(jù)對爭點(diǎn)事實(shí)加以舉證證明的負(fù)擔(dān)。由于在當(dāng)事人主義模式下的證明活動具有競爭性,行為責(zé)任被認(rèn)為是可以不斷發(fā)生轉(zhuǎn)換、倒置或依特定情境由法官裁量的,這就使行為責(zé)任的負(fù)擔(dān)被認(rèn)為不存在統(tǒng)一的規(guī)則,從而與客觀證明責(zé)任概念在內(nèi)涵與規(guī)范上走向了徹底的決裂。如果說“結(jié)果責(zé)任”的說法尚可基本對應(yīng)客觀證明責(zé)任,那么將“主觀證明責(zé)任”置換為“行為責(zé)任”,則完全改變了這一概念的性質(zhì)與內(nèi)涵,從而使內(nèi)在統(tǒng)一的“雙重涵義”異化成非此即彼的“兩種涵義”。

筆者認(rèn)為,在對證明責(zé)任概念的認(rèn)識上,我國現(xiàn)有理論的問題不僅在于對客觀證明責(zé)任的本質(zhì)把握不深,更在于對作為客觀證明責(zé)任表象的主觀抽象證明責(zé)任的誤認(rèn),即誤將具體舉證責(zé)任當(dāng)成客觀證明責(zé)任的表象,有意無意忽視了主觀抽象證明責(zé)任的存在及其意義。主觀抽象證明責(zé)任的功能在于促使負(fù)擔(dān)客觀證明責(zé)任的當(dāng)事人盡力舉證。在訴訟開始時,如果負(fù)擔(dān)證明責(zé)任的當(dāng)事人消極懈怠而不提供證據(jù),則法院可直接判決該方當(dāng)事人敗訴,其依據(jù)就是主觀證明責(zé)任。因為此時當(dāng)事人雙方尚未充分展開舉證,案件事實(shí)不屬于“真?zhèn)尾幻鳌保虼瞬粚儆诳陀^證明責(zé)任裁判。甚至在訴訟之前,當(dāng)事人為防范將來可能引發(fā)訴訟而采取的事前證據(jù)預(yù)備行為,也只能借助于主觀抽象證明責(zé)任來解釋。但我國“雙重涵義說”中的“行為責(zé)任”,往往僅關(guān)注主觀具體或者說動態(tài)的舉證責(zé)任。“主觀的證明責(zé)任發(fā)生在爭議事實(shí)需要證明的場合”,“客觀證明責(zé)任只針對要件事實(shí),主觀證明責(zé)任不局限于要件事實(shí)”,“在民事訴訟實(shí)務(wù)中,法院在說明一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)證明責(zé)任時,是指該當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)提供反證的責(zé)任,以及由于未能提出反證要承擔(dān)敗訴后果”。這些論述所指主觀證明責(zé)任實(shí)為具體舉證責(zé)任。這樣,在我國的證明責(zé)任“雙重涵義說”中,主觀抽象證明責(zé)任實(shí)際上被忽略了。這一理論盲點(diǎn)導(dǎo)致我國證明責(zé)任的雙重涵義在負(fù)擔(dān)主體、針對對象、分配標(biāo)準(zhǔn)、是否轉(zhuǎn)換等方面存在巨大差異,以至難以共存于一個概念之中。

主觀抽象證明責(zé)任是從主體角度把握客觀證明責(zé)任,主觀抽象證明責(zé)任與客觀證明責(zé)任是同一個概念的兩個不同方面,因此兩者遵循同一個分配規(guī)則。普氏認(rèn)為,“主觀抽象證明責(zé)任的分配,要完全按照客觀證明責(zé)任來進(jìn)行”,“一般來說,同一個證明責(zé)任規(guī)范既分配了主觀證明責(zé)任,又分配了客觀證明責(zé)任”。而在我國,二者的關(guān)系卻變成:“分配證明責(zé)任只能是分配客觀的證明責(zé)任,而主觀證明責(zé)任根本不存在統(tǒng)一‘分配’問題。”這就顯然混淆了主觀抽象證明責(zé)任與具體舉證責(zé)任:只有具體舉證責(zé)任才是隨法官臨時心證在當(dāng)事人之間不斷轉(zhuǎn)換的,而不存在統(tǒng)一的分配規(guī)則。

我國“雙重涵義說”中的“行為責(zé)任”實(shí)際上僅指涉具體舉證責(zé)任,而忽略了作為客觀證明責(zé)任真正“投影”的“主觀抽象證明責(zé)任”,但我們不應(yīng)對此責(zé)備求全。這或許是理論發(fā)展的必經(jīng)階段。德國曾經(jīng)的理論狀態(tài)也是一樣,“正是由于很多學(xué)說分不清主觀的抽象證明責(zé)任與主觀的具體證明責(zé)任概念,才造成無數(shù)誤解”,并因此使證明責(zé)任整體的性質(zhì)或本質(zhì)無法清晰厘定。甚至德國訴訟法學(xué)家穆茲拉克似乎也忽視了主觀證明責(zé)任可以具有抽象性質(zhì)的道理。

這種理論認(rèn)知差異或許也與我國本土實(shí)踐互為因果。正如李浩教授所指出的,我國司法實(shí)踐中的證明責(zé)任基本上是從主觀證明責(zé)任(或更準(zhǔn)確地說是“具體舉證責(zé)任”)的角度來使用的。在德國,經(jīng)典理論認(rèn)為證明責(zé)任適用的前提是“真?zhèn)尾幻鳌保鎮(zhèn)尾幻魇侵冈V訟在窮盡所有證明手段和法官自由心證后的事實(shí)認(rèn)定狀態(tài)。但我國司法實(shí)踐卻是在訴訟證明過程中遇到證據(jù)短缺導(dǎo)致事實(shí)判斷困境時使用證明責(zé)任手段來化解事實(shí)認(rèn)定困境。在經(jīng)典理論中,“證明責(zé)任轉(zhuǎn)換”或“證明責(zé)任倒置”一般是在立法論上解釋證明責(zé)任分配特殊情形的概念。德國學(xué)者認(rèn)為,因為證明責(zé)任分配是一個(完整的)實(shí)體法規(guī)范的一個特別法律要件,由此證明責(zé)任分配的改變也就意味著實(shí)體法的改變。而在我國司法實(shí)踐中,因發(fā)生特定情形而通過證明責(zé)任分配的“司法裁量”或者說“法官分配證明責(zé)任”,成為改變證明責(zé)任法定分配的靈活方法。國外主要在立法意義上使用的“證明責(zé)任倒置”,在我國成為司法上法官依特定情境裁量證明責(zé)任承擔(dān)的方法。實(shí)踐中的“主觀證明責(zé)任邏輯”或許正從一個側(cè)面反映了我國實(shí)務(wù)中尚未完全接納本質(zhì)上的現(xiàn)代證明責(zé)任制度與理論。

二、證明責(zé)任方法的定位與反思

(一)司法裁判中的事實(shí)問題與法律問題

證明責(zé)任問題在性質(zhì)上屬于事實(shí)問題還是法律問題?這其實(shí)取決于證明責(zé)任解決事實(shí)真?zhèn)尾幻骼Ь硶r采取何種解釋方法,這也是理解證明責(zé)任時需要明確的一個重要問題。我國學(xué)界以往多聚焦于證明責(zé)任分配,而對方法論這一抽象問題鮮有深入探討。隨著我國改革進(jìn)程中司法專業(yè)化的推進(jìn),包括如裁判理由的公開、事實(shí)審與法律審的適度區(qū)分及上訴與再審理由和范圍的細(xì)化,事實(shí)問題與法律問題的區(qū)分將具有程序法上的重要的現(xiàn)實(shí)意義。

大陸法系的司法邏輯(“裁判三段論”)乃基于“法律出發(fā)型”的訴訟模式。在這一模式下,觀念上存在一個預(yù)先儲備的、“萬能”的法律規(guī)范庫。法官的思考是從案件擬適用的法律規(guī)范中抽象表述的要件出發(fā)。法官在法律適用上有三方面任務(wù):首先,是“了解和認(rèn)識客觀的法律”。但是只有當(dāng)此等抽象的要件變成了具體的事實(shí)之后,法律才可適用于現(xiàn)實(shí)生活。其次,法官根據(jù)證據(jù)審核案件事實(shí)主張的真實(shí)性。最后,法官(根據(jù)通常感覺或?qū)I(yè)素養(yǎng))將已掌握的部分事實(shí)、具體的案件事實(shí)與客觀法律規(guī)范聯(lián)系起來。

在“裁判三段論”中,作為大前提的法律規(guī)范被假定是法官在審判具體案件之前絕對知悉的(法諺:“法官知法”)。羅森貝克認(rèn)為,證明責(zé)任問題僅存在于法官演繹推理的小前提之中。但小前提涉及的問題并非都是證明責(zé)任的適用范圍,小前提又包括相對獨(dú)立的兩個問題。一是當(dāng)事人所主張的具體案件事實(shí)是否真實(shí)。這依賴于訴訟中的證據(jù)及其證明力,從法官角度來看即“證據(jù)評價”問題。二是在該具體案件事實(shí)中能否找到法律規(guī)范所規(guī)定的抽象要件。這個問題即法學(xué)方法論上所謂的“涵攝”,也可被稱為“具體的法律評價”,羅氏認(rèn)為這一問題屬于純粹的法律問題。

涵攝問題顯然不同于作為第一步的確定“大前提”的“找法”或“釋法”問題。對于法律上抽象要件的含義的闡述,是法官適用法律的一般性前期準(zhǔn)備工作。在德國,此項工作一般由各種“法律評注”工作擔(dān)負(fù)。“在法律評注的每一頁和每一條均能找到這樣的例子”,因此這項工作一般不成其為具體案件中的適用法律問題。我國有學(xué)者認(rèn)為,證明責(zé)任屬于三段論的“大前提”問題,主張“證明責(zé)任對應(yīng)法律問題,具體舉證責(zé)任對應(yīng)事實(shí)問題”的“二元結(jié)構(gòu)”。對此,德國學(xué)者早就提醒過:證明責(zé)任問題不是法律問題,對于法律問題的裁決,按照規(guī)定,有那些在學(xué)術(shù)界和判例中已經(jīng)解釋的或?qū)⒁忉尩膶?shí)體法律規(guī)范即足矣。法官不得將其內(nèi)心對法律規(guī)范或法律概念的適用的懷疑,作為對事實(shí)問題的懷疑來對待。但即使在德國,“基層法院的司法實(shí)踐中,違反這一點(diǎn)的情況屢見不鮮”。這種“用證明責(zé)任裁決來回避純法律問題的裁決”的傾向,混淆了證明責(zé)任問題的界限,即事實(shí)問題與法律問題的界限。

羅氏認(rèn)為,只有對擬判決案件的事實(shí)的真實(shí)性審核,才屬于證明責(zé)任規(guī)范的適用范圍,只有在不能對所謂的事實(shí)問題作出確認(rèn)的情況下,才需要證明責(zé)任制度的指引。羅氏聲稱:消除事實(shí)問題方面的疑問,是證明責(zé)任規(guī)范的使命,證明責(zé)任規(guī)范也能夠勝任之。這一論斷正是我國學(xué)者認(rèn)定證明責(zé)任問題屬于事實(shí)問題的權(quán)威“證據(jù)”。但顯然,羅氏絕不是指證明責(zé)任可以幫助法官對經(jīng)過訴訟程序最終仍無法證明的事實(shí)形成確信,其著作中嚴(yán)格區(qū)分了證明責(zé)任與證明評價各自的統(tǒng)治領(lǐng)域。對于羅氏的這個判斷,必須根據(jù)其整體理論語境來理解:羅氏最初構(gòu)想的是通過證明責(zé)任就可以使真?zhèn)尾幻鳡顟B(tài)下的事實(shí)認(rèn)定在裁判上產(chǎn)生與事實(shí)真?zhèn)握J(rèn)定同樣的效果。但這種看似簡潔的解釋方法被后來的學(xué)者所批判質(zhì)疑:證明責(zé)任為什么能夠“修改”法官根據(jù)證據(jù)已作出的事實(shí)認(rèn)定?對羅氏方法的修正觀點(diǎn)認(rèn)為:在事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r,當(dāng)然不能依三段論直接適用實(shí)體法,而是在承認(rèn)事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯臓顟B(tài)下適用證明責(zé)任規(guī)范,繼而才能作出一方當(dāng)事人敗訴的判決。故實(shí)體法在事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r不可能被直接適用,而是通過證明責(zé)任規(guī)范予以間接適用。

在此需要理解證明責(zé)任方法問題與證明責(zé)任規(guī)范的性質(zhì)差異:證明責(zé)任規(guī)范具有法的性質(zhì),但證明責(zé)任方法不能解決案件事實(shí)認(rèn)定困境本身,也不能解決法律規(guī)范的抽象性問題。證明責(zé)任是在承認(rèn)事實(shí)認(rèn)定困境的存在及其獨(dú)特性的情形下,通過創(chuàng)設(shè)此種情形下獨(dú)特的法律適用方法來解決案件裁判難題。具體來說,證明責(zé)任首先作為事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r的裁判方法,肯定了事實(shí)認(rèn)定難題之真實(shí)存在,再通過證明責(zé)任規(guī)范解決法律規(guī)范不足適用時的法律規(guī)范補(bǔ)充問題。

在雙方證據(jù)證明力勢均力敵的情況下,放棄對所謂“事實(shí)真相”作非此即彼的判斷,這是承認(rèn)人類“理性有限”原則的結(jié)果,本身就是一種理性的選擇。同時,這也是作為現(xiàn)代司法標(biāo)志的“自由心證”原則的要求。如果強(qiáng)迫法官在此種情形下必須作出或真或偽的事實(shí)認(rèn)定,恰恰是對自由心證原則允諾的“依據(jù)良心和理性自由判斷”的違反。實(shí)踐中法官確實(shí)容易在此種情形下滑入某種或真或偽的事實(shí)認(rèn)定,但卻不是根據(jù)理性,而可能是出于情感、偏好、感覺等某種不正當(dāng)考慮。只有現(xiàn)代證明責(zé)任理論才能提供一種形式理性的、統(tǒng)一的解決方案。

(二)事實(shí)與法律之間的“法律適用”問題

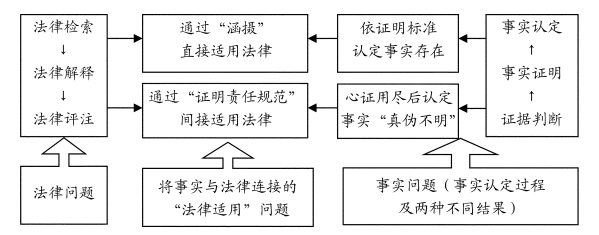

對于證明責(zé)任問題性質(zhì)認(rèn)識的混亂,與羅氏學(xué)說當(dāng)時主流的法學(xué)方法論有關(guān)。羅氏認(rèn)為,小前提包括兩個步驟,但將分別屬于事實(shí)問題和“純粹法律問題”的兩個步驟歸并在一起,這著實(shí)讓人費(fèi)解。法學(xué)方法論的當(dāng)代發(fā)展不再將“涵攝”置于“小前提”之下。當(dāng)代許多學(xué)者認(rèn)為,涵攝與此前的準(zhǔn)備過程應(yīng)當(dāng)區(qū)分開來。如此一來,證明責(zé)任問題就不再屬于羅氏所言的小前提問題。我國有學(xué)者主張“連接”作為法律規(guī)范與法律事實(shí)相結(jié)合的環(huán)節(jié),才是司法三段論重要的、相對獨(dú)立的環(huán)節(jié),也是裁判的中心工作。在三段論中,大前提和小前提都是靜態(tài)的準(zhǔn)備環(huán)節(jié),而連接是動態(tài)的過程。所謂“目光往返流轉(zhuǎn)”,就屬于連接階段的內(nèi)容,其既不能歸入大前提,也不能歸入小前提。在這種方法論解釋下,司法三段論的三個步驟分別對應(yīng)“大前提”、“小前提”及“結(jié)論”之得出。大致來說,實(shí)體法規(guī)范是司法三段論的“大前提”,案件事實(shí)屬于“小前提”。將大、小前提“連接”起來進(jìn)行法律推理才是最關(guān)鍵的“第三步”。連接是一個過程,而連接的理想結(jié)果就是“涵攝”:依邏輯推理得出裁判結(jié)論。

“連接”實(shí)際上是一個尋求裁判結(jié)論的過程,也是追求法律適用的過程,以實(shí)現(xiàn)立法者的意志。但證明責(zé)任方法不同于通過涵攝直接適用法律,而是在認(rèn)定案件事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯那疤嵯拢ㄟ^實(shí)體法之外的額外規(guī)范(補(bǔ)充規(guī)范)來彌補(bǔ)演繹推理存在的問題,從而完成法律推理。因此,大致可以說,證明責(zé)任屬于證明失敗時將大、小前提連接起來進(jìn)行推理的(法律適用)問題。或許這也表明“連接”能提供比“涵攝”更強(qiáng)的解釋力。

在日本法學(xué)理論下,要件事實(shí)才屬于證明責(zé)任的對象事實(shí)。由于法律要件包括兩種類型,即事實(shí)性要件與評價性要件,相應(yīng)地,“真?zhèn)尾幻鳌币舶▋煞N情形:事實(shí)性要件對應(yīng)的生活事實(shí)因證據(jù)短缺而在訴訟最終階段呈現(xiàn)的“事實(shí)不清”,以及評價性要件對社會生活事實(shí)的涵蓋范圍不明,或者說具體生活事實(shí)是否可歸屬于評價性要件之下的“歸屬不定”。如某案件中的具體案情是否構(gòu)成法律上的“情節(jié)嚴(yán)重”,這在評價性要件的判斷上比較普遍。對于這兩類法律要件是否得以滿足的判斷,都不能說是單純的事實(shí)或法律問題,而毋寧說是將事實(shí)與法律相“連接”的法律適用問題。

證明責(zé)任制度可以說是為解決疑難事實(shí)問題而生,但并非旨在解決案件生活事實(shí)的證明問題。從這一角度來說,證明責(zé)任絕不是所謂的“事實(shí)判斷的輔助手段”。德國學(xué)者早已表明:“證明責(zé)任的功能永遠(yuǎn)不可能是去幫助法官形成對某個生活事實(shí)的心證。”案件事實(shí)真?zhèn)尾幻魇沁m用證明責(zé)任制度的前提與基礎(chǔ),在真?zhèn)尾幻鲿r仍需解決作為法律適用前提的事實(shí)條件成就與否問題,通說認(rèn)為即通過證明責(zé)任規(guī)范來擬制事實(shí),從而為適用法律鋪平道路。

法律適用一般以確定的事實(shí)為前提,事實(shí)不確定時則通過證明責(zé)任規(guī)范來解決事實(shí)問題,因此證明責(zé)任規(guī)范就是一個實(shí)體法規(guī)范要件的補(bǔ)充規(guī)范。正是由于證明責(zé)任規(guī)范補(bǔ)充實(shí)體法,使法律規(guī)范能夠涵蓋事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯那樾危刺钛a(bǔ)了法律規(guī)范調(diào)整生活的漏洞與縫隙,證明責(zé)任規(guī)范由此具有“法”的性質(zhì)。但證明責(zé)任規(guī)范不是獨(dú)立的“法”的規(guī)范體系,德國學(xué)者萊波爾特理解和設(shè)想的“雙軌制”是不正確的。證明責(zé)任法服務(wù)于案件所擬適用的法部門,由該法的目的宗旨來指引證明責(zé)任分配,也即真?zhèn)尾幻鲿r法適用的方向。證明責(zé)任是隱而不顯的,但它卻是所有的法適用的前提,宜以學(xué)理解釋來指導(dǎo)法官進(jìn)行法的適用,是法律適用中的精華部分。

總之,證明責(zé)任的方法包括真?zhèn)尾幻鞯恼J(rèn)定及處理。其中,真?zhèn)尾幻鞯恼J(rèn)定屬于證據(jù)問題或事實(shí)問題,而此種狀態(tài)下的最終裁判結(jié)果屬于法律適用問題。羅氏最初認(rèn)為,真?zhèn)尾幻鲿r可僅從形式邏輯得出“法律不適用”的結(jié)論,因此他的早期理論是不承認(rèn)存在“證明責(zé)任規(guī)范”的。但實(shí)際上,事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r,如果不適用一方當(dāng)事人主張的法律依據(jù),就要適用對方當(dāng)事人主張的法律依據(jù),而根本不可能是“不進(jìn)行任何法律推理”。證明責(zé)任裁判不是形式邏輯的結(jié)果,其本質(zhì)是下文將闡釋的“實(shí)質(zhì)司法權(quán)”的行使。

在任何訴訟中,法官的任務(wù)均是如何將客觀的法律適用于具體的案件。其實(shí)德國經(jīng)典著作均開宗明義:證明責(zé)任是法律適用問題,即將抽象法律適用于案件事實(shí)的“連接”問題。法律適用的難點(diǎn)不在于邏輯上的三段論推理,而在于法律與事實(shí)的“連接”。因此,證明責(zé)任屬于透過個案反映出來的規(guī)范正當(dāng)性及其隱含的價值選擇問題。

三、證明責(zé)任規(guī)范的內(nèi)容與本質(zhì)

我國理論上對證明責(zé)任分配的探討,基本還停留在案件事實(shí)有疑點(diǎn)時通過理論探尋“如何分配”證明責(zé)任的階段,尚未深入到其本質(zhì)拷問“為何如此分配”,因此不能揭示分配方案背后的正當(dāng)性及其實(shí)質(zhì)價值考量。要使司法實(shí)踐真正自覺堅持貫徹依“規(guī)范說”分配證明責(zé)任,就必須深入理解其本質(zhì),并回?fù)魧Α耙?guī)范說”的“形式主義”的批判與質(zhì)疑。

(一)從分配原則到分配規(guī)范

在現(xiàn)代證明責(zé)任理論體系中,證明責(zé)任方法與證明責(zé)任規(guī)范是可以分開的兩個基本問題。證明責(zé)任方法回答事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r案件如何處理的問題,而證明責(zé)任規(guī)范則是解決此種情形下如何分配敗訴風(fēng)險或裁判內(nèi)容如何作出的問題。證明責(zé)任規(guī)范的內(nèi)容,亦即證明責(zé)任的分配,與上述證明責(zé)任理論采取的方法解釋問題無關(guān)。對證明責(zé)任規(guī)范的深化認(rèn)識,要求區(qū)分證明責(zé)任規(guī)范的表現(xiàn)與本質(zhì)。

從規(guī)范表現(xiàn)形式來看,需要注意的是,存在兩種容易混淆的“證明責(zé)任規(guī)范”。一是關(guān)于證明責(zé)任分配原則的,或者說是證明責(zé)任分配的“公式”。如德國民法典第一草案之第193條、我國《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(法釋〔2015〕5號,以下簡稱“民訴法解釋”)第91條。但嚴(yán)格說來,此類規(guī)則并非在實(shí)際案件中分配證明責(zé)任的規(guī)范,而是據(jù)以產(chǎn)生證明責(zé)任分配規(guī)范的原則性規(guī)定,或者說是證明責(zé)任規(guī)范的產(chǎn)生方法。真正的證明責(zé)任規(guī)范是與實(shí)體法規(guī)范緊密相連的,是對分配原則的具體化,從內(nèi)容上說是對個案中事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯娘L(fēng)險進(jìn)行分配的裁判規(guī)范。我國司法解釋也曾試圖依案件類型對某些特定要件事實(shí)進(jìn)行證明責(zé)任的分配,但由于此類規(guī)定不是直接從實(shí)體法規(guī)范而來,因此不是完全正確的或嚴(yán)格的證明責(zé)任規(guī)范。證明責(zé)任分配必須不斷地跟隨實(shí)體法的發(fā)展和改進(jìn),訴訟法上的“閉門造車”是沒有前途的。我國實(shí)體法的不斷改進(jìn)充分體現(xiàn)在侵權(quán)責(zé)任領(lǐng)域。隨著侵權(quán)責(zé)任法公布施行,2001年“證據(jù)規(guī)定”第4條實(shí)際上就已經(jīng)失效。完整的證明責(zé)任規(guī)范必須是以實(shí)體法規(guī)范(請求權(quán)規(guī)范或抗辯規(guī)范)為基礎(chǔ),并依證明責(zé)任分配原則對要件事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯娘L(fēng)險進(jìn)行分配,在各國多是一種不成文規(guī)范。

如此看來,真正的證明責(zé)任分配規(guī)范是依附于實(shí)體法規(guī)范的,是請求權(quán)基礎(chǔ)規(guī)范或抗辯規(guī)范的附屬規(guī)范,而這一規(guī)范是按照證明責(zé)任分配原則或分配公式得來的。證明責(zé)任分配原則確立了分配的形式標(biāo)準(zhǔn),因此,具體案件類型下如何分配證明責(zé)任,可依“公式”這一形式標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推演,而要把握證明責(zé)任規(guī)范的本質(zhì),就應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追問證明責(zé)任分配原則這一形式標(biāo)準(zhǔn)背后的原因。

證明責(zé)任規(guī)范不是理所當(dāng)然地從形式邏輯而來的,因此其背后必然有著實(shí)質(zhì)考慮。“修正規(guī)范說”正是著力揭示了證明責(zé)任規(guī)范形式背后的實(shí)質(zhì)依據(jù)。大致來說,證明責(zé)任“如何分配”與“為何如此分配”基本反映了證明責(zé)任的外在表現(xiàn)與本質(zhì)的關(guān)系。而我國學(xué)界尚未清楚認(rèn)識到證明責(zé)任分配的形式標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)質(zhì)依據(jù)之間的內(nèi)在統(tǒng)一關(guān)系,往往將二者對立起來。

“修正規(guī)范說”并沒有否認(rèn)證明責(zé)任分配具有眾多的實(shí)質(zhì)性依據(jù),而只是反對將實(shí)質(zhì)依據(jù)直接作為證明責(zé)任分配的一般性原則。證明責(zé)任“規(guī)范說”提供了分配的形式化“公式”,便利了司法統(tǒng)一操作,但絕不能將它與形式主義劃等號。一旦需要對法定的證明責(zé)任分配作出解釋,或者在出現(xiàn)法律漏洞時需要為法官提供法律續(xù)造的起點(diǎn),就會呼喚這些隱含的實(shí)質(zhì)性依據(jù)出場。證明責(zé)任“分配權(quán)”還是應(yīng)當(dāng)歸立法者,“證明責(zé)任分配問題不是正確的實(shí)質(zhì)性依據(jù)問題,而是一個立法者抉擇取舍的問題”。形式化規(guī)則的背后其實(shí)隱藏著“成打的實(shí)質(zhì)性目的和價值”,但形式標(biāo)準(zhǔn)確立后,畢竟就不同于未被整合進(jìn)實(shí)定法當(dāng)中的某個實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),依形式標(biāo)準(zhǔn)能夠產(chǎn)生一種權(quán)威的規(guī)范依據(jù)。這種依據(jù)通常排斥、無視或至少是弱化出現(xiàn)在判決或行動過程中的、與之相對抗的實(shí)質(zhì)性依據(jù)。

證明責(zé)任分配的實(shí)質(zhì)性依據(jù),不是某一兩個“原則”,如果依據(jù)某些單個“原則”在個案中進(jìn)行證明責(zé)任分配,甚至可能導(dǎo)致分配方向相左。實(shí)質(zhì)性依據(jù)不可能是某個個別的標(biāo)準(zhǔn),而應(yīng)當(dāng)是一個價值體系。這類似于中藥的“配伍”,各個不同“原則”在具體情形中分別發(fā)揮著“主、使、兼、濟(jì)”等不同功能。“處方”的開具者并非法官,而應(yīng)當(dāng)是深思熟慮的立法者。立法者針對不同情形,在統(tǒng)籌各個立法目的與宗旨及具體利益平衡的基礎(chǔ)上,予以綜合考量。法官考量的只是個案事實(shí)與具體情境下的妥適性,而無權(quán)改變法律經(jīng)反復(fù)博弈的價值選擇。“修正規(guī)范說”對證明責(zé)任分配的實(shí)質(zhì)依據(jù)有深入系統(tǒng)的分析。

首先,依“進(jìn)攻者原則”分配,是證明責(zé)任分配的中心原則。這一原則的背后考慮,包括保護(hù)占有、權(quán)利安定性、社會秩序保護(hù)、對現(xiàn)狀的維護(hù)及禁止私力救濟(jì)等這些現(xiàn)代“法治國”的基本原則。這些原則表達(dá)的其實(shí)就是案件事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r所有法律的一般性價值取向,代表了法律旨在穩(wěn)定人們行為期待的一般立場。但應(yīng)注意,這種一般性價值取向區(qū)別于具體實(shí)體法規(guī)范對于相沖突價值的傾向性選擇。進(jìn)攻者原則的基礎(chǔ)性與中心地位也能解釋為什么“誰主張、誰舉證”作為證明責(zé)任的分配原則,似乎永遠(yuǎn)具有正確性。

其次,在進(jìn)攻者原則之外,抽象意義上的公平、公正、誠信、目的性等原則也是證明責(zé)任分配的實(shí)質(zhì)性依據(jù)。諸如證明危機(jī)、訴訟預(yù)防和訴訟威懾、當(dāng)事人武器平等、證明手段獲得與保護(hù)、一般交易保護(hù)和交易促進(jìn)、權(quán)利均衡、預(yù)防思想、事物的危險性、危險增加、避免消極性證明、抽象蓋然性衡量、證明接近、社會保護(hù)等,也都屬“有待承認(rèn)的實(shí)質(zhì)性依據(jù)”。這些原則與上述中心原則的區(qū)別在于,它們是維護(hù)和加強(qiáng)各實(shí)體法立法目的的實(shí)質(zhì)性依據(jù)。實(shí)際上,證明責(zé)任分配的實(shí)質(zhì)性依據(jù)是無法窮盡的,而且這些依據(jù)的概念并不精確,相互之間難免交叉。如果對實(shí)質(zhì)性依據(jù)也用一個公式表達(dá),那就是“遇疑問時有利于立法目的”。

最后,具體情形下的公平、公正屬于與個案相關(guān)的具體情境性因素,包括當(dāng)事人地位、當(dāng)事人舉證能力、具體蓋然性、證明妨礙、經(jīng)驗法則、法官裁量等因素,屬于舉證困難時轉(zhuǎn)換具體舉證責(zé)任的依據(jù)。如果誤將其當(dāng)成證明責(zé)任分配的實(shí)質(zhì)性依據(jù),則屬于在這一問題上的不當(dāng)考量。

而且,不同實(shí)質(zhì)性“原則”在對證明責(zé)任分配的“作用力”方向上并不總是一致,實(shí)踐中如單純偏重于某一個實(shí)質(zhì)原則,就可能導(dǎo)致喪失對“公正”的平衡把握。特定原則在不同時代或不同社會思潮下,也可能會發(fā)生不同側(cè)重。如醫(yī)療侵權(quán)中因果關(guān)系與過錯、環(huán)境法中因果關(guān)系等要件的證明責(zé)任分配,消費(fèi)者法中消費(fèi)者的認(rèn)定及懲罰性賠償?shù)倪m用,如果從特定社會思潮(如醫(yī)療促進(jìn)、消費(fèi)者運(yùn)動、環(huán)保主義)的立場來看,則總不外乎在“保守”與“激進(jìn)”之間游移,而通過證明責(zé)任分配的技術(shù)可實(shí)現(xiàn)法律對社會意識形態(tài)的相對穩(wěn)定貫徹。

“規(guī)范說”并非否認(rèn)證明責(zé)任分配存在實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),但仍堅持形式標(biāo)準(zhǔn),其好處顯而易見:實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)可以作為決定形式標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù),在立法論層面上加以探討,是學(xué)術(shù)研究的對象;形式標(biāo)準(zhǔn)是司法層面上法律適用的操作性規(guī)則,有利于法律適用的統(tǒng)一與提升司法效率。“規(guī)范說”之所以成為我國通說,主要在于其所堅持的形式標(biāo)準(zhǔn)對于我國現(xiàn)階段的司法實(shí)踐具有重要的應(yīng)用價值與現(xiàn)實(shí)意義。在觀念上不應(yīng)總是將形式與實(shí)質(zhì)對立起來,二者實(shí)際上是可以統(tǒng)一的。

在形式標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)能夠較好地契合統(tǒng)一時,證明責(zé)任分配在司法過程中一般不需要特別討論,而只需進(jìn)行“識別”。而在形式標(biāo)準(zhǔn)反對或違背實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時,證明責(zé)任分配的探討就屬于典型的法律問題,并成為由法律實(shí)踐引發(fā)法律議論,從而推動法律成長、變動的契機(jī)。例如,侵權(quán)法歸責(zé)原則之從過錯責(zé)任到過錯推定及嚴(yán)格責(zé)任(無過錯責(zé)任)的發(fā)展,就是通過實(shí)體規(guī)范上對構(gòu)成要件的調(diào)整這一立法技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的。過錯責(zé)任到過錯推定,是通過立法層面“過錯”要件的證明責(zé)任“倒置”來實(shí)現(xiàn)的,而到嚴(yán)格責(zé)任,則是通過從正面規(guī)定“過錯”要件到反面規(guī)定“免責(zé)事由”這一權(quán)利妨礙要件,來實(shí)現(xiàn)放棄將加害人的心理狀態(tài)作為構(gòu)成要件,擺脫對于這一疑難事實(shí)的證明與認(rèn)定,從而實(shí)現(xiàn)法律價值取向的悄然調(diào)整。

總之,按照證明責(zé)任分配之形式與實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,立法時充分考量實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并依此安排法律規(guī)范之要件表述及規(guī)范構(gòu)造,以為司法提供相對清晰的指引;司法時透過形式標(biāo)準(zhǔn)來理解貫徹或反思法律之實(shí)質(zhì)價值選擇。

如果拋開實(shí)體法規(guī)范形式與證明責(zé)任分配“公式”,人們可以采用一種更簡單的“驗算”方法來把握證明責(zé)任規(guī)范的本質(zhì):在證明責(zé)任分配存疑時,隨時回到證明責(zé)任分配問題的出發(fā)點(diǎn)。此種方法也就是通過對案件具體事實(shí)情形設(shè)立假想的“無知之幕”,再通過提問案件裁判“此時應(yīng)傾向于誰”,來檢驗證明責(zé)任分配的正當(dāng)性。由于個案特定情境性因素完全被屏蔽,此時的考量就更能體現(xiàn)證明責(zé)任分配的本質(zhì)。

(二)證明責(zé)任分配規(guī)范的本質(zhì)

只有在對證明責(zé)任方法及證明責(zé)任分配形式與實(shí)質(zhì)依據(jù)之關(guān)系的正確認(rèn)識的基礎(chǔ)上,才能更深刻地理解德國學(xué)者關(guān)于證明責(zé)任規(guī)范本質(zhì)的論述。普氏明確闡明:“客觀證明責(zé)任的本質(zhì)就是通過法律擬制將實(shí)體法擴(kuò)大適用于真?zhèn)尾幻黝I(lǐng)域。”而擬制的具體途徑是通過證明責(zé)任規(guī)范將某個陷于認(rèn)定困境的要件事實(shí)擬制為“不存在”或例外情形下擬制為“存在”。證明責(zé)任規(guī)范的本質(zhì)就是在要件事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯那闆r下對于待適用法律規(guī)范的補(bǔ)充規(guī)范。證明責(zé)任規(guī)范與這些實(shí)體法規(guī)范緊密相連并且從中而來,這就是對它的實(shí)體評價和衡量。如果繼續(xù)追問為何要在真?zhèn)尾幻鲿r擴(kuò)張適用實(shí)體法規(guī)范,則答案就是在遇有事實(shí)真?zhèn)尾幻髑樾螘r,現(xiàn)代司法不允許拒絕裁判,因此必須依實(shí)體法的價值取向來應(yīng)對法律未明確規(guī)范的情形,也就是依立法者的價值權(quán)衡來處理事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯陌讣R虼耍C明責(zé)任制度其實(shí)為疑難案件架起了一座從事實(shí)到法律、從技術(shù)到價值的橋梁。從這個角度才能真正理解和把握現(xiàn)代證明責(zé)任制度的本質(zhì)。

從本質(zhì)上看,證明責(zé)任規(guī)范不外乎實(shí)體法規(guī)范的事實(shí)構(gòu)成要件。這也可支持通說認(rèn)為的證明責(zé)任“乃是關(guān)于法律適用問題”這個命題。這同時表明,證明責(zé)任系“在真?zhèn)尾幻鲿r不適用法律規(guī)范”這個命題已經(jīng)走到了盡頭。客觀證明責(zé)任的本質(zhì)就是通過擬制將實(shí)體法擴(kuò)大適用于真?zhèn)尾幻黝I(lǐng)域,證明責(zé)任規(guī)范就是一個法律要件的補(bǔ)充規(guī)范。證明責(zé)任規(guī)范是輔助規(guī)范,是不完整的法律規(guī)范,因為它不能單獨(dú)適用。只有將實(shí)體法規(guī)范要件中的一個真?zhèn)尾幻鞯纳钍聦?shí)與證明責(zé)任規(guī)范結(jié)合起來,才能從完整的法律規(guī)范中得出司法上的法律后果。證明責(zé)任規(guī)范對當(dāng)事人也間接地具有實(shí)體法的意義,因而構(gòu)成了一種次要的實(shí)體法歸屬規(guī)范,并也以此輔助性地包含了當(dāng)事人的行為規(guī)范。

當(dāng)然,證明責(zé)任規(guī)范的行為規(guī)范功能只是作為本質(zhì)上的法官裁判規(guī)范的反射,但又不能將證明責(zé)任規(guī)范理解為獨(dú)立的裁判規(guī)范,以為證明責(zé)任規(guī)范能使法官消滅真?zhèn)尾幻鳎瑥亩古袥Q成為可能。克服真?zhèn)尾幻鞯姆椒ú粚儆谧C明責(zé)任規(guī)范的內(nèi)容,它的本質(zhì)是一種“操作規(guī)則”。所有證明責(zé)任規(guī)范只包含證明責(zé)任的分配而永遠(yuǎn)不可能包含方法論問題。從這一視角來說,“民訴法解釋”第108條并不屬于證明責(zé)任規(guī)范,況且該條規(guī)定本身也是值得商榷的,因為并不能總是將真?zhèn)尾幻鞯陌讣聦?shí)一律視為“不存在”。按照具體證明責(zé)任分配的不同,有時是肯定的虛擬,有時是否定的虛擬。如在善意取得案件中事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r,法官就應(yīng)對善意要件作積極肯定的虛擬。

“修正規(guī)范說”的基本觀點(diǎn)就是法官必須對真?zhèn)尾幻鞯囊聦?shí)按照法律規(guī)范的目的進(jìn)行修補(bǔ)。證明責(zé)任的分配源于實(shí)體法,應(yīng)當(dāng)將證明責(zé)任規(guī)范視為實(shí)體法規(guī)范的必要補(bǔ)充,或者說證明責(zé)任的分配是一個實(shí)體法規(guī)范的一個特別法律要件。因此,證明責(zé)任在訴訟過程中根本不可能發(fā)生“倒置”或“轉(zhuǎn)換”,因為證明責(zé)任分配的改變也就意味著實(shí)體法的改變。

在證明責(zé)任規(guī)范的本質(zhì)問題上,必須將證明責(zé)任規(guī)范歸入事實(shí)真?zhèn)尾幻魉?lián)系的要件事實(shí)的法律所屬的法律領(lǐng)域。證明責(zé)任規(guī)范決定了法官評價的實(shí)質(zhì)內(nèi)容,而不是決定了判決的“程序”。在實(shí)體法的要件事實(shí)真?zhèn)尾幻鲿r,通過證明責(zé)任判決的風(fēng)險分配只能來自于實(shí)體法,它與訴訟法的“服務(wù)功能”完全不一樣。證明責(zé)任判決不是直接來自于實(shí)體法的推理,而是來自于實(shí)體法及作為實(shí)體法補(bǔ)充與附屬規(guī)范之所謂“證明責(zé)任法”,證明責(zé)任判決的本質(zhì)是與事實(shí)狀況完全分離的風(fēng)險判決。

由此也可以看出,我國的證明責(zé)任研究可能長期存在一種“場域錯誤”:討論證明責(zé)任分配的方式不應(yīng)是在個案中(事實(shí)認(rèn)定疑難案件)。在個案中討論證明責(zé)任分配,由于失去“無知之幕”的屏蔽,總是容易被各種特定情境因素所干擾。甚至也不應(yīng)是基于類案討論證明責(zé)任分配,而應(yīng)該更為抽象地討論實(shí)體法律規(guī)范構(gòu)造及其規(guī)范表達(dá)方式。也許恰當(dāng)?shù)姆绞骄褪恰胺稍u注”(從法條出發(fā)的抽象層面),而且我國學(xué)界已經(jīng)開始這么做了。近年的法律評注中,證明責(zé)任分配是實(shí)體法規(guī)范評注中比較固定的內(nèi)容。

證明責(zé)任分配是實(shí)現(xiàn)個案公正與相關(guān)法律規(guī)范發(fā)展的核心議題,是在法律實(shí)踐過程中,彰顯或反思法律價值取向與立法技術(shù)的“后視鏡”,從而調(diào)整法律的方向,使其更好地成長。從這個意義來看,證明責(zé)任分配的討論不僅是法律適用的一部分,也是法律成長的一部分,證明責(zé)任在法律理論研究中長期煥發(fā)其魅力,并值得成為法學(xué)研究的永恒論題。

四、證明責(zé)任制度的生成與功能

(一)司法對疑難案件處置辦法之比較

證明責(zé)任制度既不是自古有之,也并非放之四海而皆準(zhǔn)。具有絕對性與普適性的是司法中事實(shí)認(rèn)定困境與法律規(guī)范的抽象性導(dǎo)致個案中的法律適用困境。不同時代、不同地區(qū)文化背景下對此的處置方法各異。近年來,比較法研究領(lǐng)域有一種日益明顯的趨勢,即比較法研究的重點(diǎn)不應(yīng)是法律規(guī)則,而應(yīng)是法律話語、法律人對待法律的方式以及采用的推理方法。只有透過概念術(shù)語的迷霧,從制度功能的實(shí)質(zhì)來把握這些制度與理論的本質(zhì),才能看到不同時代、不同民族司法制度的不同做法在比較法意義上的差異與實(shí)質(zhì)相通之處。雖然我國古代直到晚清變法修律引入西方現(xiàn)代法制之前,從未有類似于證明責(zé)任的相關(guān)概念,但不能說證明責(zé)任理論在這里沒有生存的土壤。無論古今中外,案件證據(jù)短缺、事實(shí)難以認(rèn)定都是司法中一定會遇到的實(shí)際困難。對于歷史或現(xiàn)實(shí)中種種有關(guān)“克服真?zhèn)尾幻鞯牡缆贰被颉罢鎮(zhèn)尾幻鞯奶幹棉k法”,如借用韋伯的“理念類型”分析方法,則可宏觀比較其間的路徑差異。

首先,在韋伯界定的“形式非理性”時期的古代,其司法裁判方法包括“神明裁判”和“決斗”。這種方式下的案件事實(shí)認(rèn)定與法律適用尚未得到清楚界分,事實(shí)真?zhèn)尾幻鞑⑽传@得獨(dú)立地位與法律意義。這是一種所謂“程序形式主義”的做法,顯然不受人類理性支配,將之歸于“形式非理性”的方法,當(dāng)無異議。

其次,現(xiàn)代法治產(chǎn)生之前的各種文化中均存在多種“實(shí)質(zhì)非理性”的處理方法。羅馬法上,對案件事實(shí)出現(xiàn)爭議的,往往根據(jù)當(dāng)事人的品格證據(jù)來加以判斷。作為英國普通法主要程序特征的現(xiàn)代陪審制度,由作為法律外行的陪審團(tuán)根據(jù)常識來對案件事實(shí)作出統(tǒng)一的判斷,并且確立了所謂“陪審團(tuán)得藐視現(xiàn)行法律”(Jury Nullification)的原則,也體現(xiàn)出其“實(shí)質(zhì)非理性”的特征。

古代中國雖然沒有產(chǎn)生過類似“證明責(zé)任”的概念,也不存在“當(dāng)事人主義”訴訟模式,但作為古代司法化解事實(shí)認(rèn)定困境智慧經(jīng)驗的“海瑞定理”,與現(xiàn)代客觀證明責(zé)任制度在功能方面卻也有實(shí)質(zhì)相通之處。海瑞作為洞察生活的“清官”,并不拘泥于當(dāng)時實(shí)定法,以其模糊感知的“強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯”來化解事實(shí)認(rèn)定困境,顯然是一種“實(shí)質(zhì)”的方法。由于科舉制的官員選任程序加之對精英政治的美德要求就是審慎、縝密、分寸感有時甚至就是保守,這或許也會促進(jìn)在處理案件時形成相對統(tǒng)一的司法尺度(而非明文規(guī)范),但此種過分依賴裁判者品行與感覺的司法根本不具有可普遍性,極容易滑入實(shí)質(zhì)非理性的軌道。

再次,形式理性的處理機(jī)制有一個發(fā)展過程。在不同處理方式下,“理性”的表現(xiàn)形式或等級不同。如認(rèn)識到案件事實(shí)在當(dāng)前無法認(rèn)定從而采取“擱置判決”(包括作出無實(shí)質(zhì)既判力的判決)的方法,相對于之前的神明裁判等完全排除真?zhèn)尾幻髑樾蔚奶幚矸椒▉碚f,體現(xiàn)了初級的理性;而通過法律規(guī)范的特殊安排來化解真?zhèn)尾幻骼Ь常瑒t體現(xiàn)了“有限形式理性”。這種特殊規(guī)范既包括程序法律制度上的強(qiáng)制性證明規(guī)則,也包括實(shí)體法規(guī)范上的法律推定、法律擬制或?qū)⒄鎮(zhèn)尾幻骷{入法律要件。即使在現(xiàn)代證明責(zé)任理論產(chǎn)生之后,諸多證明責(zé)任視野之外的“替代辦法”,雖均可歸為“形式理性”的方法,但此諸多方法的適用條件往往難以精確界定,各種方法之間互相競爭本身也使得這些方法在“形式理性”上仍然有限,因為這些規(guī)范不太可能具有普遍性或普適性。

相較之下,能夠作為真?zhèn)尾幻髑樾蜗碌囊话阈钥朔椒ǖ氖乾F(xiàn)代證明責(zé)任理論,但不同證明責(zé)任學(xué)說對此的解釋在合理性上仍有重要區(qū)別。萊昂哈特的“證明說”和羅森貝克的“不適用規(guī)范說”顯然是完全“形式”的,但仍屬一種“不完全理性”的方法,因為理性的核心是邏輯,而這種對于真?zhèn)尾幻髑樾蜗驴梢圆唤柚厥獾妮o助手段來裁判的方法論解釋其實(shí)仍然存在邏輯欠缺。只有在作為現(xiàn)代大陸法系證明責(zé)任理論通說的“規(guī)范說”下,對于真?zhèn)尾幻鞯奶幚矸绞郊捌浣忉尫椒ú磐耆稀靶问嚼硇浴钡奶卣鳌!耙?guī)范說”的形式理性不僅表現(xiàn)在其以“完美無缺”的成文法典為其適用的基礎(chǔ),而且其在方法論上填補(bǔ)了真?zhèn)尾幻髑樾蜗路梢?guī)范存在的司法漏洞。

最后,對“規(guī)范說”過分“形式性”的批判,使證明責(zé)任理論引入了注重“實(shí)質(zhì)性”的諸種學(xué)說,可統(tǒng)稱為“反規(guī)范說”的證明責(zé)任理論,其在方法上的共同點(diǎn)在于主張依據(jù)某一個或多個“實(shí)質(zhì)性”原則來分配敗訴風(fēng)險。這些學(xué)說包括依法官裁判分配證明責(zé)任的“司法裁量說”、依危險領(lǐng)域分配證明責(zé)任的“危險領(lǐng)域說”、依事物蓋然性分配證明責(zé)任的“蓋然性說”等。此類“實(shí)質(zhì)理性”的方法所遵循的分配敗訴風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn),不屬于法律體系本身,而是也吸納了其他社會規(guī)范體系的考量。雖然人們確實(shí)可以從這些非法律本身的標(biāo)準(zhǔn)出發(fā)來較合理地理解這些處理方法,但這種合理理解的程度有限。把體系外的概念轉(zhuǎn)換成法律體系內(nèi)的規(guī)則,常常不易準(zhǔn)確掌握,其間的變化與差錯可能很大,尤其在非“同質(zhì)化”的現(xiàn)代社會,更可能失去司法的統(tǒng)一性與可預(yù)測性。

綜上所述,證明責(zé)任制度是近代法律形式理性化的產(chǎn)物與典型體現(xiàn)。案件事實(shí)模糊與法律不完備是任何歷史時期皆存在的問題,對這個問題的處置辦法最能體現(xiàn)不同時代司法的特質(zhì)。世界上的不同民族在歷史上都曾采取形式非理性或?qū)嵸|(zhì)非理性的處理方式,而形式理性的證明責(zé)任制度相較而言是最符合現(xiàn)代工商業(yè)社會與現(xiàn)代司法規(guī)律的。這一制度與理論的發(fā)展過程,也就是從拒絕承認(rèn)真?zhèn)尾幻鞯匠姓J(rèn)真?zhèn)尾幻鳌牟怀姓J(rèn)證明責(zé)任規(guī)范的存在到承認(rèn)證明責(zé)任規(guī)范、從證明責(zé)任規(guī)范的形式依據(jù)遵循到證明責(zé)任規(guī)范的實(shí)質(zhì)依據(jù)探尋的過程。

(二)證明責(zé)任制度的實(shí)質(zhì)功能

正如李浩教授所言,客觀證明責(zé)任很難通過法律條文進(jìn)行規(guī)定,因為本質(zhì)與現(xiàn)象或表象相比,原本就更抽象、更深奧,也更難用文字表達(dá)。相對于本質(zhì)而言,現(xiàn)象或表象可通過經(jīng)驗感知,是“情境依賴”的。雖然之前有學(xué)者從諸多功能角度來認(rèn)識證明責(zé)任制度,但證明責(zé)任的“行為指引”功能、“效率促進(jìn)”功能、“制度與觀念批判”功能及“民事案件裁判方法”功能,皆只是我國學(xué)者在特定時期對現(xiàn)代證明責(zé)任制度所能發(fā)揮的某方面效用的認(rèn)識。而事物本質(zhì)則是“場域永恒”的,更值得我們不斷追問與求索。雖然我國此前的證明責(zé)任研究者一定程度上揭示了證明責(zé)任制度的本質(zhì),但證明責(zé)任理論與實(shí)踐在當(dāng)今中國仍在不斷發(fā)展之中,對證明責(zé)任制度本質(zhì)的探討也不應(yīng)止步。

無論采取何種學(xué)說,可以說證明責(zé)任制度的本質(zhì)就是訴訟的風(fēng)險負(fù)擔(dān)規(guī)則,風(fēng)險的本質(zhì)是事物的不確定性,證明責(zé)任的風(fēng)險屬性包括對案件事實(shí)事后認(rèn)識的不確定性與法律規(guī)范調(diào)整社會生活的非周延性。證明責(zé)任制度解決的是不確定性風(fēng)險下的確定裁判問題,其方法是以法律的價值取向彌補(bǔ)認(rèn)知困境與規(guī)范漏洞,是通過規(guī)范理性擠壓此前不合理的自由裁量,以“實(shí)質(zhì)司法權(quán)”統(tǒng)一裁判規(guī)則,是現(xiàn)代精致化司法的最精巧的設(shè)計。證明責(zé)任的本質(zhì)反映了現(xiàn)代法治國家極力強(qiáng)調(diào)的法的安定性、法的可預(yù)測性及司法信賴性原則。證明責(zé)任與法治的這種天然聯(lián)系可能在相當(dāng)程度上解釋了為什么證明責(zé)任直到現(xiàn)代才被人們所認(rèn)識并開始取得獨(dú)立地位。

在“規(guī)范說”理論下,證明責(zé)任制度的本質(zhì)即通過立法解釋權(quán)來擠壓司法裁量權(quán),是介乎立法與司法權(quán)之間的所謂“實(shí)質(zhì)司法權(quán)”。通過預(yù)定的證明責(zé)任分配以統(tǒng)一法律適用,可促進(jìn)疑案的類型化統(tǒng)一處理。可以說,“規(guī)范說”下證明責(zé)任制度最深層的本質(zhì)就是以法律價值權(quán)衡化解事實(shí)認(rèn)知模糊狀態(tài),化消極無解之事實(shí)判斷為積極的法律價值引導(dǎo),從而為社會樹立法律的精神引領(lǐng),彰顯或強(qiáng)化法律對社會的抽象規(guī)范功能(“教化”功能)。西方近代產(chǎn)生的這一理論與我國差不多同時期出現(xiàn)的“海瑞定理”所體現(xiàn)的根據(jù)規(guī)范的價值取向來決斷事實(shí)模糊不清的處理方案,殊途同歸。從這一角度來看,證明責(zé)任確實(shí)可理解為普維庭所謂“在任何訴訟、任何訴訟種類并且在任何國家的法律體系中都可能面臨的一個基本問題”。

證明責(zé)任的復(fù)雜性在于其多重“跨界”性,既處于“事實(shí)”與“規(guī)范”之間,又處于“立法”與“司法”之間,還可以說處于“程序”與“實(shí)體”之間。對其的進(jìn)一步準(zhǔn)確定位,需要對這些二元對立領(lǐng)域作進(jìn)一步細(xì)分。在德國學(xué)者看來,作為典型私法的民法是調(diào)整民事主體之間關(guān)系的行為規(guī)范體系,而私法作為裁判規(guī)范的功能不過是其“不成文的鏡像”,由此法官可對當(dāng)事人的行為進(jìn)行判斷,這就是戈爾德施密特與基普所謂的“實(shí)質(zhì)司法權(quán)”。正是作為私法伴生現(xiàn)象的裁判法,規(guī)定了法官判斷的內(nèi)容。而證明責(zé)任正可歸于此種“裁判法”。在此種觀念下,裁判法就是“調(diào)整個人與負(fù)有權(quán)利保護(hù)義務(wù)的國家之間的關(guān)系的法律規(guī)則的總稱”,其性質(zhì)由此“脫私入公”。國家的權(quán)利保護(hù)既不是私法的一部分,也不是訴訟法的一部分,而是介于二者之間的一種司法權(quán)。實(shí)質(zhì)司法權(quán)的一個重要組成部分就是對私法上的有關(guān)事實(shí)的證明要求,因此證明責(zé)任規(guī)范也就具備了“裁判法”的本質(zhì)。我國近期有學(xué)者提倡復(fù)興由薩維尼提出的“實(shí)質(zhì)訴訟法”理論,在此種法律規(guī)范細(xì)分的視野下,證明責(zé)任屬于實(shí)質(zhì)訴訟法規(guī)定的訴訟責(zé)任,證明責(zé)任規(guī)范屬于實(shí)質(zhì)訴訟法規(guī)范。