【作者】劉曉林(吉林大學理論法學研究中心/法學院教授

摘要:傳統刑律在技術層面直接表現出對死刑適用的限制。作為立法語言的“至死”即出現于律典或法律規范中的直接表述,其基本含義沿襲了漢代之后正史文獻中常見的“罪至死”“法至死”等內容,但表述形式、用法與功能則與法典體例、刑罰結構及刑等累加計算標準直接相關。《唐律疏議》中“至死”的分布呈現出明顯的特征,既表現出各篇內容的差異,又表現出唐律對魏晉律典中特定立法技術的沿襲;律內通過“以某罪論”“以某罪罪之”“與某罪同”“反坐”“依首從法”等技術性手段定罪量刑時,若出現死刑適用則通過“至死減一等”“至死加役流”予以限制,但仍有極少“至死仍需處死”與“本條雖不至死并處死”的例外條款。律設“至死”表達著特定意圖,立法者通過技術手段欲達到死刑限制的有效性與罪刑均衡相協調,而限制死刑的內在要求與統治者據以控制司法官員的技術策略相一致。

關鍵詞:死刑限制;立法技術;立法意圖;唐律疏議;至死

一、問題所在

人本主義與人文精神是中華法系的哲學基礎與基本特征,“愛惜民命”與“恤刑慎殺”是其浸潤之下表現于傳統立法與司法的基本原則與價值追求。傳統刑律所蘊含的文化基礎與價值取向通過立法的技術策略直接表現為具體的規范內容,進而通過針對具體犯罪行為的定罪量刑向公眾予以宣示。自漢代之后,正史文獻中常見“法至死”“罪至死”等表述,以之強調具體行為性質嚴重、當處極刑。傳統刑律中亦見大量“至死”的內容,死刑適用是其作為立法語言較為固定且典型的含義。在沿襲正史文獻中所表達通常含義的基礎之上,律典中出現的“至死”多表述為“至死減一等”“至死加役流”等規范內容,其直接功能是限制律內大量的死刑適用條款,以之宣示立法之“慎”與“平”。此種技術策略內生于傳統刑律客觀具體、一事一例的立法體例,是傳統刑律乃至中華法系若干特質的直接表現。目前學界對于傳統刑律中的慎刑與死刑控制進行了比較充分的探討,但相關成果集中于思想、觀念與文化等宏觀方面的闡釋,立足于制度層面的探討也集中于死刑覆奏與復核、錄囚、秋審等司法領域,基于傳統刑律所固有的立法技術對死刑限制進行系統探討的成果尚不多見,以中華法系的代表之作《唐律疏議》中的典型術語切入,對傳統刑律中死刑限制的技術策略進行深入分析的成果更是闕如。基于此,筆者擬以“至死”的語義分析切入,辨析其在正史文獻中的表述形式以及作為立法語言的含義、用法與淵源;進而對《唐律疏議》中“至死”的分布與特征作詳盡統計,并逐條分析涉及的相關條文,系統歸納其在律典中所發揮的功能及具體表現;在此基礎之上,對律設“至死”的意圖與策略試做總結。

二、“至死”的含義與用法

“至死”中的“死”即死亡,表意比較固定。“至”的表意強調了“過程”與“途徑”的因素,許慎釋“至”:“鳥飛從高下至地也。”段玉裁注:“凡云來至者,皆于此義引申限借。……許云到,至也。……此本義之引申也。”“至”與“到”可互訓,通常表達相同的含義。許注“從高下至地”與段注“來至”皆暗含了“過程”與“途徑”的因素,進一步來說又包含了“起點”與“終點”之意。許注所謂之“高”顯然是“起點”,而“地”自然表達了“終點”之意,“至”所表達的含義一方面是突出了到達終點即“至地”,另一方面則是強調了由起點到終點的過程。段注“來至”亦可作此解釋,其包含了從何處來與最終至何處之意。結合“至”的具體表意,“至死”即最終死亡、到達死亡。如何到達死亡?基于常識與經驗,死亡根據原因可分為兩類:自然死亡與非自然死亡。自然死亡即“生老病死”之“死”,如“裴晉公度……每語人曰:……生老病死,時至即行”。“時至”表達了自然死亡是必然規律,一般來說基于刑事法律規范的立場并無直接意義,即并未引起刑事法律關系的產生、變更或消滅,如《說苑·建本》:“梁丘據謂晏子曰:‘吾至死不及夫子矣。'”非自然死亡一般具有比較直接的刑事法方面的意義,或是他人殺傷、或是國家剝奪生命,其于刑律中皆有直接對應的規范內容。傳世文獻中有大量“罪至死”“法至死”等表述,法典中亦有大量作為專門法律術語的“至死”,表達了其指涉的行為可適用死刑。

(一)正史文獻中的“罪至死”與“法至死”

漢代之后正史文獻中所見“至死”表達死刑適用是較為典型的用法,“罪至死”是其固定表述形式,如《史記·滑稽列傳》:“王下令曰:‘有敢以馬諫者,罪至死’”。“以馬諫者”可處死,對其適用死刑的依據是“王令”,即針對具體行為的死刑適用有明確的法律依據。“至死”之法律依據并非僅限于狹義的“王令”,作為通常法律形式的“令”亦是其當然依據。《漢書·王莽傳》:“是歲,復明六管之令。每一管下,為設科條防禁,犯者罪至死,吏民抵罪者浸眾。”“罪至死”亦有變通表述形式,《論衡·正說》:“東海張霸案百篇之序,空造百兩之篇,獻之成帝。帝出秘百篇以校之,皆不相應,于是下霸于吏。吏白霸罪當至死。”官吏說黃霸“罪當至死”,其中“當”強調了依據相關法律規定處死刑。

我們自《漢書·食貨志》中也見到了“犯令,法至死”的直接表述,與“罪至死”相比,正史文獻中所見“法至死”更加突出了死刑適用的法律依據與司法程序,《漢書·終軍傳》:“御史大夫張湯劾(徐)偃矯制大害,法至死。”張湯彈劾徐偃“矯制大害”,結合張家山漢簡《二年律令·賊律》的規定:“折(矯)制,害者,棄市;不害,罰金四兩。(十一)”張湯說徐偃“法至死”的依據顯然是刑律的直接規定。“法至死”亦有變通表述形式,《三國志·魏書·田疇傳》:“(田)疇乃為約束相殺傷、犯盜、諍訟之法,法重者至死,其次抵罪,二十余條。”“至死”的依據是“殺傷、犯盜、諍訟之法”,同時,并非針對這些行為一概適用死刑,而是“法重者至死”,即法定最高刑或量刑上限為死刑。

正史文獻中“法至死”在表意方面更加強調死刑適用法律依據的規范內容及司法過程。除此之外,“罪至死”與“法至死”未有實質差異。因為同一部史書、針對同一案件,既有記述為“罪至死”者、亦有記述為“法至死”者。如《漢書》中記述江充告太子丹“為奸甚眾”“吏不能禁”,《江充傳》述:“書奏,天子怒,遣使者詔郡發吏卒圍趙王宮,收捕太子丹,移系魏郡詔獄,與廷尉雜治,法至死。”而《景十三王傳》述:“武帝遣使者發吏卒捕丹,下魏郡詔獄,治罪至死。”針對同一案件的不同表述除了說明“治罪至死”與“法至死”在表意方面未有本質的區別之外,主要原因大概在于正史文獻的主旨、性質與記述者的視角。

漢代之后正史文獻中還見有表意與“罪至死”“法至死”一致但形式稍有變化的表述,如《通典·刑法》:“又定盜一錢棄市法,聞見不告者坐至死”。又《后漢書·張酉甫傳》:“長安有殺盜徒者,(張)酺輒案之,以為令長受臧,猶不至死,盜徒皆饑寒傭保,何足窮其法乎!”但正史文獻中關于“坐至死”以及否定表述“不至死”的內容較少。

(二)作為立法語言的“至死”

作為立法語言的“至死”即出現于律典或法律規范中的直接表述,其表述形式、功能與特定立法技術及法典體例直接相關,并且直接表達著特定的立法意圖。唐代之前刑律全本不存,針對這一階段律典、法律規范的考察只能依據出土簡牘文獻與正史文獻中的相關記載。竹簡秦漢律中尚未見關于“至死”的表述,張斐《注律表》中見有關于“至死”的表述:

五刑不簡,正于五罰,五罰不服,正于五過,意善功惡,以金贖之。故律制,生罪不過十四等,死刑不過三,徒加不過六,囚加不過五,累作不過十一歲,累笞不過千二百,刑等不過一歲,金等不過四兩。月贖不計日,日作不拘月,歲數不疑閏。不以加至死,并死不復加。不可累者,故有并數;不可并數,乃累其加。以加論者,但得其加;與加同者,連得其本。不在次者,不以通論。……

此段說的是《晉律》中的刑罰結構與刑等累加標準等內容,“不以加至死”是對死刑適用的限制,即刑等累加不得入于死刑。“至死”的基本含義與正史文獻中所見其他記載一致,但其用法顯然包含了直接的技術因素。“至死”強調的是到達死刑的途徑與過程,具體來說就是自起刑點至量刑上限的刑等累加計算過程。就此來看,魏晉時期應當是“至死”作為立法語言出現于律典的關鍵時期。因為秦漢時期的法定刑罰結構與后世有所不同,尤其是尚未見到普遍的刑等與刑種累加計算規則,“至死”作為刑等累加的技術性內容自然沒有存在與適用的空間。

《注律表》中“不以加至死”的原則性內容被后世律典所沿襲,且隨著立法技術與法典體例的發展,至唐代得以極為系統、完備的形態出現于律典中。唐律《名例》“稱日年及眾謀”條(55):“加者,數滿乃坐,又不得加至于死;本條加入死者,依本條。”律《疏》中引述了具體條文解釋“不得加至死”:“又不得加至于死者,依《捕亡律》:‘宿衛人在直而亡者,一日杖一百,二日加一等。’雖無罪止之文,唯合加至流三千里,不得加至于死。”但律典中原則性規定與例外條款并存是立法常態,“本條加入死”即“不得加至于死”的例外條款。《疏》議曰:“‘本條加入死者依本條’,依《斗訟律》:‘毆人折二支,流三千里。'又條云:‘部曲毆傷良人者,加凡人一等。加者,加入于死。’此是‘本條加入死者依本條’。”其他各篇仍見有“本條加入死”的適用詳情,《斗訟》“流外官以下毆議貴等”條(316)“問答”中提到了奴婢、部曲毆議貴的量刑規則:“其部曲、奴婢毆凡人,尚各加罪,況于皇族及官品貴者,理依加法。唯據本條加至死者,始合處死:假如有部曲毆良人折二支,加凡斗一等,注云‘加者,加入于死’,既于凡斗流三千里上加一等,合至絞刑。”并強調了“別條雖加,不入于死”。

三、《唐律疏議》中“至死”的分布與特征

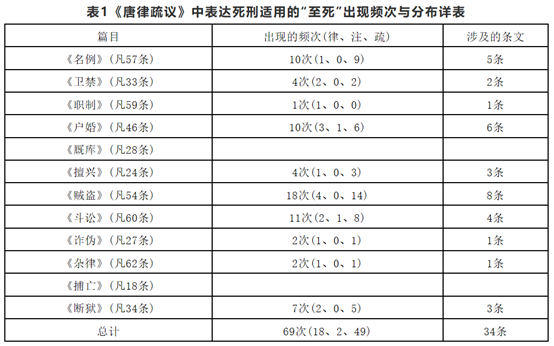

通過含義與用法的分析,作為立法語言的“至死”仍沿襲了正史文獻中死刑適用的基本含義,但律典中的“至死”表達的主要是對死刑適用的技術性限制,即對于刑等累加的限制。至于立法者的技術策略及其表現,則需要結合具體條文內容、通過系統的規范分析予以展示。《唐律疏議》中“至死”表達死刑適用時于律內的分布詳如下表:

“至死”在唐律各篇以及在具體條文中的分布皆呈現出明顯的特征:

律內出現“至死”的相關條文近一半集中于《賊盜》《斗訟》,此外,《名例》《戶婚》各出現10次,也是出現頻次較高的篇目;《廄庫》《捕亡》未出現“至死”。作為立法語言的“至死”與死刑適用條款具有直接關系,那么,死刑適用頻繁的《賊盜》《斗訟》出現“至死”的表述較多、少有死刑適用的《廄庫》未出現“至死”的表述是容易理解的。為何《名例》與《戶婚》兩篇“至死”的出現也比較集中?又如何解釋《捕亡》未出現“至死”?需要進一步探討。《名例》集中規定了一部律內通則性條文,雖然唐律立法體例是針對犯罪行為作具體列舉,但死刑適用仍是需要集中說明的內容。因此,《名例》中出現了較多“至死”的表述,如“自首”“共犯罪”“特殊主體犯罪”等涉及死刑適用的內容皆于其中做概括規定。《戶婚》雖未有直接的死刑適用條款,但其中存在大量比類相附的內容,如“以枉法論”“準枉法論”等,這些內容與死刑適用存在形式上的密切關系,故出現了大量“至死”的表述。《捕亡》的死刑適用條款并不少,但其中未出現“至死”的表述,原因主要在于:其中的死刑適用多為直接規定,較少比類相附,而適用死刑的行為又屬性質嚴重的犯罪行為,如《捕亡》“被囚禁拒捍走”條(465):“諸被囚禁,拒捍官司而走者,流二千里;傷人者,加役流;殺人者斬,從者絞。”不需要通過“至死”標識并限制死刑適用。

《唐律疏議》條文可分為律文與注、疏三部分,注是對律文的解釋、說明,疏是對律文及舊注的進一步詮釋,疏中又附“問答”對其中的疑難問題做了例釋。《唐律疏議》是《唐律》及其基礎之上的注、疏的合編。就各部分內容來看,律文與律注的內容承襲前代的痕跡非常清晰,這也是中國傳統律令體制的顯著特征;律疏的內容則集中表現了唐代律學發展的水平,具有鮮明的時代特征。“至死”在律、注中出現20次,占總數的近30%,這些內容顯然是沿襲了魏晉南北朝律典的基本內容;疏中出現50次,占總數的70%以上,其中部分內容是在引述律文相關表述基礎之上的進一步詮釋,如《戶婚》“差科賦役違法”條(173):“若非法而擅賦斂,及以法賦斂而擅加益,贓重入官者,計所擅坐贓論;入私者,以枉法論,至死者加役流。”《疏》議曰:“今云‘至死者加役流',并不合絞。”相關表述也受到了前代刑律的直接影響。結合前文所述,秦漢律中未見“至死”的表述,結合秦漢刑罰結構的特征,“至死”也無適用空間;《晉律注》中已見相關內容,而唐律律文與注文中出現的表達死刑適用的“至死”應當源自魏晉南北朝時期的刑律,至于具體條文的沿襲脈絡,則限于史料無法詳究。

四、《唐律疏議》中“至死”限制死刑適用的技術表現

作為立法語言的“至死”本身表達的含義是針對具體犯罪行為可適用死刑,立法者將其置于條文中主要意圖是量刑“至死”時通過技術手段限制死刑適用。若針對具體犯罪行為的量刑未涉及死刑適用,則與律內的“至死”無關。如《斗訟》“以赦前事相告言”條(354)“問答”:“不至死者,俱無減法;至死者,處加役流。”因此,不論是直接減等量刑還是改處其他刑種,在條文中皆以“至死”標識。唐律中通過“至死”所標識的限制死刑的技術手段包括兩種:一是以通則性規范的形式對法定刑罰體系內刑等累加的計算標準做出限制,規定刑等累加不得“至死”,此種技術手段于張斐《注律表》中已有所見;二是針對具體犯罪行為量刑或者刑等累加計算過程,規定“至死”時通過改變原有量刑規則而限制死刑適用。唐律中“至死”表達死刑適用的含義時,近90%的內容通過減等或直接變更刑種而限制了死刑適用。

(一)“至死”限制死刑適用

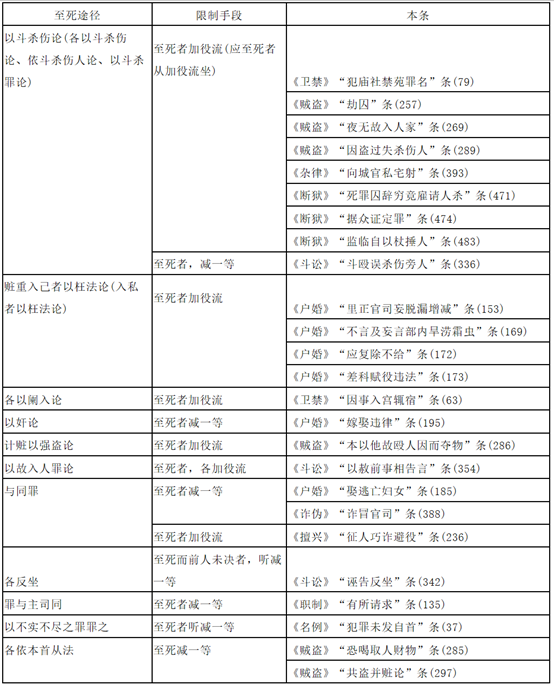

“至死”強調的乃是量刑過程而非結果,基于立法者的特殊考慮,針對具體犯罪行為的量刑若出現死刑適用,一般通過減等或直接變更刑種的方式予以限制。如《衛禁》“犯廟社禁苑罪名”條(79):“即向廟、社、禁苑射及放彈、投瓦石殺傷人者,各以斗殺傷論,至死者加役流。”立法將私自向廟、社、禁苑等地射箭及放彈、投瓦石而導致他人死傷的行為視作斗殺傷。又《斗訟》“斗毆誤殺傷旁人”條(336):“諸斗毆而誤殺傷旁人者,以斗殺傷論;至死者,減一等。”斗毆誤殺傷旁人亦同于斗殺傷。按《斗訟》“斗毆殺人”條(306):“諸斗毆殺人者,絞。”因此,私自向廟、社、禁苑等地射箭及放彈、投瓦石而導致他人死亡并不處以絞刑,而是“至死者加役流”;斗毆而誤殺旁人雖然“以斗殺傷論”,但需減一等量刑,即律《疏》所謂:“至死者,減一等,流三千里。”律內出現“至死”而限制死刑適用的內容詳如下表:

表2《唐律疏議》中“至死”限制死刑適用詳表

從立法技術的角度來分析,量刑過程中“至死”即出現死刑適用的途徑有五類:以某罪論、以某罪罪之、與某罪同、反坐、依首從法,其皆為唐律中定罪量刑之慣用技術,其中出現最多的是“以某罪論”而應處死刑,相關內容涉及17條律文,占表內涉及律條總數的逾70%, “以斗殺傷論”“以枉法論”又是其中的主要形式。限制死刑適用的結果有兩種:減一等量刑與改處加役流,改處加役流的相關內容涉及16條律文,占表內涉及律條總數的近70%,其亦為限制“以某罪論”處以死刑的主要手段。“至死”減一等皆處流三千里之刑,“加役流”與其有所不同,《名例》“應議請減(贖章)”條(11)《疏》議曰:“加役流者,舊是死刑,武德年中改為斷趾。國家惟刑是恤,恩弘博愛,以刑者不可復屬死者,務欲生之,情軫向隅,恩覃祝網,以貞觀六年奉制改為加役流。”可見,律設加役流原本即替死之刑,從涉及“至死”的相關條文內容來看,其立法沿革軌跡極為清晰。就加役流與流三千里的執行內容來看,“常流唯役一年,此流役三年,故以加役名焉”。根據律文中所規定的出現死刑適用的途徑,可以將唐律中“至死”而限制死刑適用的內容分為兩類分別探討。

1.“以某罪論”“反坐”“罪之”“與同罪”至死的量刑限制。這些比類相附的具體手段皆是傳統刑律客觀具體、一事一例的立法體例之下內生的立法技術,功能在于各有側重地將“律無罪名”或“條無罪名”的犯罪行為與律文已有明確定罪量刑規定的犯罪行為比類相附,對這些技術性術語的含義與適用規則,《名例》“稱反坐罪止等”條(53)有系統規定:“諸稱‘反坐’及‘罪之’‘坐之'‘與同罪'者,止坐其罪;(死者,止絞而已。)稱‘以枉法論'及‘以盜論'之類,皆與真犯同。”各自適用重點在于:“反坐”“罪之”“與同罪”在于“止坐其罪”,而“以枉法論”“以盜論”之類在于“皆與真犯同”。其適用細節在于:通過“反坐”“罪之”“與同罪”比附他罪而應處死刑的,僅處以絞刑。律《疏》謂:“止坐其罪者,謂從‘反坐'以下,并止坐其罪,不同真犯。故'死者止絞而已'。”通過“以某罪論”比附他罪而應處死刑的,既可能處以絞刑、亦可能處以斬刑,突出了比附者與被比附者完全相同,即“與真犯同”。律《疏》謂:“以枉法論、以盜論之類者,所犯并與真枉法、真盜同,其除、免、倍贓悉依正犯。其以故殺傷、以斗殺傷及以奸論等,亦與真犯同,故云‘之類'。”立法之所以作此區別是因為比類相附過程中,律文所針對之罪與所比照之刑不可避免的具有差別,在定罪量刑的過程中甄別這種微妙差異是實現“罪刑均衡”的應有之義。從《名例》中對“以某罪論”“罪之”“與同罪”適用的原則性規定來看,若某行為以可能處以死刑之罪論,或與可能適用死刑之罪同,都是允許適用死刑的,分則條文中以“至死”的表述指示了適用死刑的可能性并且限制了作為量刑結果的死刑適用;需要注意的另一個問題是:“反坐”“罪之”“與同罪”在《名例》中對于死刑的適用已有限制,即“止絞而已”;《名例》以下各篇所出現的“至死”減一等或處加役流是從立法技術角度對于死刑適用的二次限制或進一步限制。

2.各依“首從法”至死的量刑限制。“首從法”即唐律中關于共犯罪的處罰原則,《名例》“共犯罪造意為首”條(42):“諸共犯罪者,以造意為首,隨從者減一等。”《疏》議曰:“‘共犯罪者’,謂二人以上共犯,以先造意者為首,余并為從。”此為共犯罪定罪量刑的原則性規定,具體包括兩方面內容:一是首犯與從犯的判斷標準,即“以先造意者為首,余并為從”;二是首犯與從犯的量刑規則,即首犯“處以全罪(各本條所規定之基本刑);隨從者減一等。”《名例》以下各篇中有適用此規則者,如《賊盜》“謀殺制使府主等官”條(252)《疏》議曰:“已傷者絞,仍依首從法。”但共犯罪形態復雜,首從判斷標準亦非固定不變。針對某些特殊類型的共犯罪,律文列舉了首從判斷及定罪量刑的具體內容。《賊盜》“共盜并贓論”條(297):“若造意者不行,又不受分,即以行人專進止者為首,造意者為從,至死者減一等。”若策劃共盜之人未實際參與犯罪實行行為,事后又未參與分贓,以實際掌控犯罪實行行為的人為首犯,策劃犯罪之人為從犯。律《疏》舉例對具體量刑規則予以說明:“假有甲造意行盜而不行,所盜得財又不受分,乙、丙、丁等同行,乙為處分方略,即‘行人專進止者',乙合為首,甲不行為從,其強盜應至死者,減死一等,流三千里。雖有從名,流罪以下,仍不得減。其共謀竊盜,從者不行,又不受分,笞四十。若謀強盜,從者不行,又不受分,杖八十。”從犯即策劃犯罪但未參與實行、分贓之人“至死”減一等量刑;同時,律《疏》又強調了此種減等僅適用于“至死”的情況,若從犯即策劃犯罪但未參與實行、分贓之人當處流罪以下刑罰的,并不適用減等。可見此處“減一等”乃專為限制死刑適用而設。“共盜至死減等”還適用于數人共行恐喝取財的定罪量刑,《賊盜》“恐喝取人財物”條(285):“諸恐喝取人財物者,(口恐喝亦是。)準盜論加一等。”律《疏》將“恐喝取財”的含義解釋為:“恐喝者,謂知人有犯,欲相告訴,恐喝以取財物者。”其處罰的基本原則為“準盜論加一等”,“恐喝取財”與“盜”具有行為外觀的相似性,即“問答”中所說的“律稱準盜,須依盜法”,其處罰標準亦為計贓定罪。因此,數人共行恐喝取財的定罪量刑與共盜相同,“問答”中明確指出其處罰依據為《賊盜》“共盜并贓論”條(297)所規定的內容:“案下條‘共盜者并贓論’,造意及從行而不受分,即受分而不行,各依本首從法:若造意不行,又不受分,即以行人專進止者為首,造意為從,至死減一等;從者不行,又不受分,笞四十。”

(二)“至死”限制死刑適用的例外

唐律中“至死”表達死刑適用時,亦有不予限制的內容,但律內所見此種例外規則非常少,相關內容涉及3條律文,僅占總數的10%。“至死”限制死刑適用的例外規則表現為兩類:一是本條規定“至死”仍處死;二是本條雖“不至死”并處死。值得注意的是律《疏》對適用死刑的理由皆做了詳細說明。

本條規定“至死”仍需處死實際上是律內所見“至死”而限制死刑的適用效力的進一步細化。《名例》“稱日年及眾謀”條(55)中已對刑等累加“不得加至于死”作為“法例”的適用效力做了集中說明,并明確規定了適用方面的例外條款“本條加入死者依本條”。“至死仍需處死”即其例外條款的具體表述形式,此內容于律內未必逐條規定,僅是舉例說明情節特殊者。如《斷獄》“死罪囚辭窮竟雇請人殺”條(471)規定了死囚親故等人雇請人殺死囚的定罪量刑詳情,影響量刑的情節主要有兩個:殺已獲死罪之囚的時間是在案件審結之前還是案件審結之后,即是否“辭狀窮竟”,前者量刑重而后者量刑輕;殺已獲死罪之囚是否受死罪囚本人所遣,受囚所遣量刑輕而未受所遣量刑重。若同時具備兩個因素,即辭窮竟且為囚所遣而殺之,依本殺罪減二等;若只具備一個因素,即辭窮竟但不遣雇請人殺之,或者雖遣雇請人殺之但辭未窮竟,“各依斗殺為罪,至死者加役流”;若兩個因素皆不具備,即辭未窮竟且不為囚所遣而輒殺之,“各同斗殺之法,至死者并皆處死,不合加役流”。又《賊盜》“略賣期親以下卑幼”條(294):“略賣期親以下卑幼為奴婢者,并同斗毆殺法;……其賣余親者,各從凡人和略法。”律文將犯罪對象分為“期親以下卑幼”與“余親”,劃分依據是服制關系即行為人與行為對象之間血緣關系的親疏。律《疏》對“期親以下卑幼”的含義做了進一步限定:“謂本條殺不至死者”,即斗殺這些親屬不處死刑。略賣期親以下卑幼為奴婢比附斗毆殺量刑、略賣余親為奴婢從凡人和略法,兩類犯罪行為皆未直接規定刑罰而是比照律內已有明確規定的罰則量刑,其中“略賣余親”處絞刑。將賣期親以下卑幼為奴婢的定罪量刑規則做一總結:若斗毆殺所賣親屬“不至死”即不處死刑的情況,以斗毆殺所賣親屬處罰;若斗毆殺所賣親屬“至死”即處死刑的情況,同于略賣凡人處以絞刑。

本條雖“不至死”并處死即根據一般量刑規則未處死刑的情況,立法直接規定處以死刑,律內此種用法僅見一處。《賊盜》“盜緦麻小功親財物”條(287):“若有所規求而故殺期以下卑幼者,絞。余條準此。”《疏》議曰:“‘若有所規求,故殺期以下卑幼者,絞’,即此條因盜,是為有所規求,故殺期以下卑幼者,絞。誤殺者,自依本斗殺傷論。‘余條’,謂諸條奸及略、和誘,但是爭競,有所規求而故殺期以下卑幼,本條不至死者,并絞。故云‘余條準此’。”“本條”即一部律內故殺卑幼定罪量刑之各條。即使各條規定故殺期以下卑幼不處死,皆依此規定處以死刑。此乃《名例》之外的“通則性條文”,亦為定罪量刑所應遵循之“法例”,“余條準此”是其具體標識。如《斗訟》“毆詈祖父母父母”條(329)規定祖父母、父母以手足、他物故殺子孫,徒二年;以刃殺,徒二年半。又《斗訟》“妻妾毆詈夫父母”條(330)規定祖父母、父母故殺子孫之婦,流二千里。若是祖父母、父母有所規求故殺子孫、子孫之婦,不依“本條”處以徒、流之刑而是處以絞刑。

作為“至死”而限制死刑適用的例外條款,律內“至死仍需處死”與“本條雖不至死并處死”形式上強調了犯罪行為性質嚴重,不應限制其死刑適用;內容上涉及的皆為親屬相犯,尤其是近親屬之間的殺傷與略賣。這些犯罪行為嚴重悖離了主流價值取向,立法者通過技術手段在未影響律內死刑限制整體設計的前提下,以例外條款的形式強調了其死刑適用。

五、結語

傳統刑律針對具體犯罪行為做客觀、個別的列舉,甚至對不同的主體、對象、工具、情節以及時間、空間等要素也在律文中做具體描述,并將其與具體的刑種、刑等一一對應。在客觀具體、一事一例的立法體例之下,具體刑等的累加及其計算標準就顯得極為重要。若沒有針對刑種與刑等累加、計算的規則與限制,很多犯罪行為都可能通過比類相附或“加……等”之類的技術性手段達至法定最高刑。唐律中對于刑等加減與死刑適用做了極為詳盡的限制,“至死減一等”“至死加役流”即律內死刑限制的若干技術性手段當中最終與最后一環。其“最終性”與“最后性”表現在兩方面:首先,其并非普遍的輕刑與減刑策略,而僅是針對可能出現死刑適用的條款有效;其次,限制死刑的結果僅限于將死刑變更為次死之刑,即“加役流”或“流三千里”,而非大幅度減輕。因此,“至死”并非死刑適用的全面限制,而是在已有限制手段基礎之上的進一步限制或二次限制。律設“至死”欲達到的效果包含三方面內容:一是保證了死刑限制的有效性,在律內其他技術手段可能出現漏洞時做最后的限制;二是從罪刑均衡的角度確保性質嚴重的犯罪行為雖不“至死”但予以較重的處罰;三是通過限制死刑適用的例外條款強調了對于殺、略賣近親屬等嚴重的犯罪行為仍適用死刑,即“至死仍需處死”“本條雖不至并處死”。另外,需要注意的是這種形式上技術性非常強的手段,還在一定程度上表現出統治者控制司法官吏審判權的策略。傳統刑律的立法體例本身就直接表現出統治者對于審判權的控制,即司法官吏只能根據立法的明確表述將犯罪行為的主體、對象、工具、情節以及時間、空間等要素與法定刑種、刑等一一對應,沒有絲毫選擇的余地。自主的裁量更是統治者所嚴厲禁止,因為司法官吏的裁判文書中要嚴格引述制定法條文作為依據,否則要受到處罰。立法中明確規定了“至死減一等”“至死加役流”等內容,直接表現出立法者將是否限制死刑適用、如何限制死刑適用以及哪些特殊情況不得限制死刑適用規定得非常具體,司法官吏仍舊是在制定法條文的框架之內選擇。從統治者的角度來看,這是其實現官吏控制的具體措施之一;從司法官吏的角度來看,這也是其“強化自身利益的有效工具”。