上周,一條講座消息刷爆了朋友圈:朱蘇力、強世功、趙曉力、鄭戈將要同場探討社會分層與立法問題。這條消息的轉發評論里大致可提煉出兩組關鍵詞,一是說“三劍客再聚首”,二是說“三劍客劍指蘇力”,這“北大法學三劍客”的名頭可是響當當的。三劍客是如何聚起來的?求學期間又有何趣事?今天,法意君就來帶你了解一下三劍客的北大讀書往事。

“北大法學三劍客”

△三劍客的聚首,2005年南燕法學沙龍,主題為“現代中國的法制和中國法學的未來”

1993年,強世功、趙曉力、鄭戈三人進入北京大學法律學系(北大法學院是1999年5月26日才正式更名為北京大學法學院的,所以當年還叫法律學系——法意注)攻讀法理專業碩士學位。當時,強世功與趙曉力住在同一個宿舍的上下鋪,而年齡稍小的鄭戈住在隔壁寢室,那時三人就已甚是熟絡,他們建了一個讀書小組,常讀些福柯、韋伯的書。1999年,三人又同在法學院攻讀博士學位,一起讀書、做學問,利用燕園豐富的資源不斷修煉提高自己的學術造詣,同時又能跳出象牙塔心懷家國天下,“三劍客”的名頭由此越來越響。

強世功老師是陜西榆林人,說著一口地道的陜普。平時滿眼笑瞇瞇的他,對學生的要求十分嚴格。就拿法理學課程來說,每周的閱讀量、讀書報告和小組討論讓同學們“痛并快樂著”,最近小編的朋友圈就常見“北京大學·法理學院”的戲稱,而與之相伴的則是“醍醐灌頂”“每堂法理課都是靈魂的洗禮”等高規格評價。用現在的網絡語言來說,強老師每次開課都是“實力圈粉”,課程開了一年又一年,粉絲也越攢越多。許多上過法理學課程的學生后來回憶起這門課,依然會記得強老師的睿智和那口陜普,想起強老師常引用霍姆斯的那句“你靈魂的欲望,就是你命運的先知”,老師在這門課上教授的那些從經典里闡發出來的東西,能伴隨你走很遠很遠。有位學生曾在豆瓣這樣寫道:

“

陽光燦爛的好天氣,有光從高高的玻璃窗外斜斜的射進來,照在他并不高大的身上。他用濃濃的陜西口音講著柏拉圖、托克維爾、盧梭、施密特、科耶夫、阿倫特……沒有雪的冬天里,他讓教室里下起了一場理想主義的大雪,輕柔的落在每個人的身上,仿佛周圍的空氣都變得干凈清澈了。大多數課上,他不使用任何演示文稿,靠一張嘴、一支粉筆、幾本薄薄的書,獨自講四個小時。每次下課,大家還都意猶未盡,想聽他再隨便講點什么。這時,他甩甩手,整理好講臺上的書,示意大家可以走了。我不知道他有多大年紀,但在那一瞬間,他那種不從屬于時間的魅力的本質顯現出來,如此深邃迷人。

(節選自紙月的日記:《想起強世功》)

趙曉力老師也是陜西人,畢業后先是在北大任教,后來到了清華。趙曉力老師為人穩重,不茍言笑,特別愛讀書,從學生時代起校園里就流傳著他與蘇力旁若無人地在法學樓討論學術話題的事跡,他的課程特點亦是博古通今,閱讀量極大。關于趙曉力老師和他的課程,網絡上流傳著一篇北大早年的學生謝丁所寫的文章《趙曉力的一堂法學課》,現節選如下:

“

他個子矮小,但因為微胖的身材,整個人倒顯得穩重。不愛說話,不像其他一些老師在課前風趣的和學生談笑風生。有時候甚至覺得他嚴肅得過了頭,同現實生活保持著固定的距離。抽煙時,他盯著窗外,像在思考,但我們似乎永遠不知道他在想什么。

……

那是一間小教室,但是選這堂課的學生更少,根本用不著占座。但如果遲到,你就得坐到第一排。我們總是在試圖拉開和老師的距離,喜歡往后靠。趙曉力說話聲音不大,很少抑揚頓挫。平心靜氣的。有時候仿佛覺得他只在對一個人講話,可能是你,或者我。輕言細語,內容卻嚴肅得要命。他從書本上偶一抬頭的瞬間,眼光犀利的瞟過教室,然后似乎了然于胸的繼續讀書。

我總是被這犀利所擊中。在《理想國》第一卷,這本書的最初幾段,我用鉛筆密密麻麻的寫滿了注解。因為害怕和趙曉力的眼光對視,我總是埋頭記錄下他說的一切。有時,我甚至根本不知道他在說什么。僅僅是機械的跟著課堂的進度,艱難而無力的快速翻書。

這是一種全新的課程體驗。我習慣在人滿為患的教室,聽老師一個人在講臺上的獨奏。習慣不停在筆記本上重復老師在黑板上的板書。當然,我還習慣守著一本法學教材。它總能清晰明了地告訴我,一種邏輯推理,或者是死記硬背的知識。然后我無意中選了這堂課,像闖進了隱藏在北大校園里的一個陌生的角落。有可能,許多人都不曾知道。

(節選自謝丁:《趙曉力的一堂法學課》)

鄭戈老師之前在香港大學執教,去年回到了內地,現任上海交通大學凱原法學院教授。鄭戈老師可是一位“學術萌人”,何帆老師轉發介紹他稱“鄭老師的特點是儒雅、博學和萌,主打點是萌”。他寫的文章簡潔有力,翻譯的著作也是學術氣息十足,可你再看他的微博,那可是從頭像“萌”到內容。他在微博自送綽號“法治哥”,頭像是經典的小熊維尼和跳跳虎(你們懂的~),平日還不忘調侃一下老同學,比如今年7月北大葛云松教授在法學院畢業典禮上做了一番演講,他轉發了這篇演講稿,把葛爺文中一句話單獨挑出來作為轉發詞——“只是不知道你們有沒有遵循強世功老師的教導,在湖光塔影之間,談一場風花雪月的戀愛?”~(這個調皮的波浪線是鄭戈老師的微博原文所加——法意注)

網上流傳著一篇鄭戈老師2003年一篇短文,是那個在互聯網論壇剛剛流行的年代被“斑竹”攛掇著寫的,自我暴露了一下學習拉丁文的經歷,他是這樣說的:

“

老鄭俺,1972年3月生人。父母皆為外語教師。俺的童年記憶是慘痛地。俺爹在俺6歲時就嘗試把他那三角貓的濫拉丁文傳授給俺。俺天資愚魯,屢受責打,且不敢“邊學邊翻譯”。8歲時翻譯了一首拉丁文兒歌,被老爹斥為“囈語”。15歲時考大學,本來想報北京大學中文系古典文獻專業,逃離那勞什子拉丁文。但老爹兇惡異常,以“年少勿遠行,法律將熱門”為由越俎代皰地在俺的志愿表上填了“四川大學法律學系”幾個字。讀本科時稍獲自由,廣讀雜書,于拉丁文竟漸疏離。本科畢業后在家鄉蜀國作了兩年人民公安,俺的拉丁文在破解密碼方面起過微小的作用。

(節選自鄭戈短文,寫于2003年)

“無形的學院”

三位老師在北大的求學經歷與讀書會緊緊聯系在一起,他們通過讀書會結實了更多有著相同學術旨趣的同學,為后來的學術道路打下了堅實的基礎。趙曉力老師在《無形的學院》一文專門講述了讀書會的故事:

“

在我的印象里,組成這種跨系的讀書小組,應該是在96年。以前,我、強世功、鄭戈在法學院有一個讀書小組,李猛、李康、應星、周飛舟,還有他們的大哥,畢業回了內蒙古的,在社會學系的有一個小組,但是彼此之間并無來往。我們法學院的和其他學哲學人文社科的,就更不認識了。我記得第一次和李猛打交道,是我要用一本巴澤爾的《產權的經濟分析》,但書被借走了,圖書館的周慕紅老師(一個非常、非常負責的圖書館員),幫我查到這書是李猛借走的,說我可以找他商量一下,看能不能讓我先用。那時圖書館借書還是用卡片的,誰借了書,就在最后一欄簽上自己的名字和學號,從學號中能看出系別、年級。我找到社會學系住的四十六樓,李猛很爽快就把書給了我。后來他說,其實他們也經常從一本書的借書卡片上,查這本書被誰讀過,看能不能找到同道。

96年夏天碩士畢業,大家一起到三角地柿子林擺攤賣舊書,就漸漸熟起來了。李猛的碩士論文原來的計劃是一個龐大無比的框架,好像要把帕森斯以后的理論家一網打盡,但后來寫出來的還是福柯。這論文我讀了一個禮拜,發現根本讀不懂,又請李猛過47樓給我解釋了一個晚上,仍然不是很懂,不由非常沮喪。96年暑假我開始到安徽等地做實地調查,又發現自己學的那套經濟學的同義反復根本無法解釋實踐中的微妙之處——我曾經在《學刊》96年第1、2合刊上寫過一篇書評,談科斯定理的“同義反復”是“真知灼見”。是的,人是在約束條件下最大化自己的“效用”,或者在互相博弈,但他們究竟怎么最大化,為什么博弈,恰恰是實地調查中最關心的。搞懂社會理論,找一個實質性的分析工具,可能是我參加福柯小組的最直接動機。

97年第3期《學刊》上強世功那篇“鄉村社會的司法實踐:知識、技術與權力——一起鄉村民事調解案”和我的評論“知識和雷格瑞的命運”,已經可以看出福柯的影響了。此前,96年冬天在陜北的調查,最終使我和強世功放棄了吉爾茨的“地方性知識”的概念,轉而使用福柯的權力/知識概念分析鄉村司法實踐。

到了該寫博士論文的時候,微觀權力的分析技術似乎又不夠了。在描述個體化權力的同時,我們需要一個處理總體化權力關系的概念。我、強世功和應星的博士論文,都或多或少使用了福柯的另一個概念——治理術(governmentality)。不過,為了避免在答辯評審的時候被不知就里的評委放翻,我還是刪去了論文中引用福柯的字句。幾年之后,強世功又在《法制與治理:國家轉型中法律》一書的自序中,猛烈批評了“治理術”范式:“國家轉型不僅要從治理技術意義上理解,尤其要從政治意義上來理解。國家轉型的動力來自國家的政治主體意識。晚清以來的國家轉型必須放在中西文明撞擊的意義上來理解,這種撞擊實際上體現了兩種文明在中國爭奪政治領導權的斗爭。”

福柯在“治理術”一文中曾經講到,“實際上有一個主權-紀律-治理的三角”,并打算用這個三角關系的消長來理解西歐近代的國家轉型,從封建時代的司法國家,到15、16世紀由邊界和領土定義的行政國家,直到后來由人口來界定的治理國家。毋寧說,世功在這篇自序中,補足了那個一直被我們所忽視的三角形的第三邊:主權。去年,世功因為在報紙上發表對烏克蘭大選風波的看法而被人在網絡上攻擊,就是因為他談到了一個如今很不討人喜歡的概念:主權。也許回顧一下福柯在“治理術”中的論述還是有幫助的。福柯說,盧梭在《社會契約論》中提出了這樣的問題:“運用自然、契約和公意這樣的概念提出一種關于治理的普遍原則是如何可能的,這種原則給主權的法律原則,和治理藝術能夠通過這些原則得以界定和描述的那些因素都留出了空間。因此,一種新治理藝術(甚至那種越過了政治科學閾限的治理藝術)的出現并沒有消除主權,恰恰相反,主權問題變得比以往任何時候都更加尖銳。”

我在這里回顧這些學術故事,但我不想說這個讀書小組是一個黛安娜·克蘭(《無形學院》的作者)意義上的“學術共同體”。我理解,學術并不是大家跌跌撞撞摸到一起來的唯一原因,甚至不是真正的原因。現在,小組的成員已經星散,或者又在其他的地方另行集結起來,大家也久已不讀福柯。如果非說小組是什么,那么,我寧愿小組是一個友愛共同體。我們在那里接受了相互之間的教育,并學會了自我教育。是北大這個無與倫比的地方使這些成為可能。

(節選自趙曉力:《無形的學院》,寫于2005年)

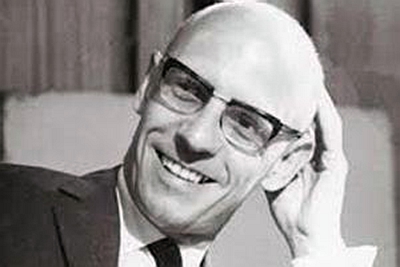

△上世紀90年代北大法學“三劍客”與社會學系諸位同道組成了福柯讀書小組(圖為福柯)

關于文中提及的幾人96年夏天碩士畢業一起到三角地柿子林擺攤賣舊書的事情,鄭戈老師后來在微博談及此事說,當年在三角地賣書以互贈居多,賣出去的都是些教材,“其實我們當年賣書,也不是只有教材賣得動,而是稍有深度的書都被朋友搶走了。比如我有兩本登特列夫的《自然法》,拿一本出來賣,結果被李猛當仁不讓拿走了”。鄭戈老師在一篇紀念鄧正來老師的文章中,詳細提到了當年讀書會的始末:

“

初識鄧正來,是1990年代在梁治平教授組織的法律文化研究中心周末研討會上。在一群儒雅、端嚴的知識分子中間,唯有鄧正來和蘇力不拘小節,言語犀利,而鄧正來更“江湖”、最霸氣。那時我和強世功、趙曉力三人是北大的碩士研究生。強世功曾就讀于中國人民大學,當時梁治平任教于人大,而鄧先生亦以人大為主要“活動據點”,所以強世功是我們加入“組織”(法律文化研究中心)的介紹人。

法律文化研究中心其實并無組織,只是一群學者定期圍繞一本書或一個問題展開討論的“學習小組”。小組成員并不完全固定,聚會地點也變動不居。最常借用的場所包括北大法學院的模擬法庭、薊門橋附近中國政法大學的某會議室以及北沙灘社會科學院法學所的學術報告廳。這與法律文化研究中心幾位“常委”的工作單位有關:北大有蘇力,政法大學有方流芳,社科院法學所有夏勇、高鴻鈞等。

這些老師當時都很年輕,在我們這些學生面前也沒有擺譜、端架子,完全是平等相待,開誠布公地討論。鄧正來當時是固定參與法律文化研究中心活動的唯一“北漂”、體制外人士。但他每次發言均直擊要害,贏得所有在場人士洗耳恭聽。這種打破“體制”界限、跨越“單位”壁壘、消弭師生隔膜的學術研討機制,是1990年代非常好的知識氛圍,對后輩的學術成長助益甚大。

……

鄧正來對學術體制內的“占山為王”現象深惡痛絕,這一方面導致他不愿加入體制,另一方面也促使他集結力量挑戰“山頭”。這和他不甘居人后的“老大”氣質有關。對體制不滿的人很多,但多數人的選擇無非兩種:敬而遠之,或權且忍耐,等待“媳婦熬成婆”。

鄧正來是一個不茍且的人,他無法忍受當“嘍啰”的時光,哪怕這是短暫的。法律文化研究中心雖然是學人的松散組織,但活動例行化和常規化之后,難免養出些“體制”的氣質來。比如,梁治平先生擔綱、以法律文化研究中心成員為主力譯者的“憲政譯叢”的啟動,便牽涉到一系列的組織、協調問題。我們幾個青年學生,對“服從命令聽指揮”是習以為常的。但鄧先生對此很敏感,于是建議在中心活動之外另搞個更“純粹”的讀書小組。“六郎莊讀書小組”便這樣誕生了。

從1995年秋、冬之交開始,每周有兩天,我與強世功、趙曉力三人離開北大47樓宿舍,各自騎上破自行車,出小南門,一路向西,經萬泉河,20分鐘左右到達在六郎莊的鄧府。每次為我們開門的,是被鄧先生親切地稱呼為“欣欣”的鄧夫人。我們也會見到被他視若珍寶的女兒——那時還是嬰兒的嘟兒。鄧正來那時只抽一種牌子的廉價香煙:都寶,據說也與嘟兒有關。

我們一起讀的書包括若干比較法著作和社會學理論著作。讀的時間最長、幾乎是逐句推敲的,則是馬克斯·雷因斯坦和愛德華·席爾斯翻譯的《馬克斯·韋伯在〈經濟與社會〉中對法律的論述》(英文版),記憶中單是譯者寫的導論就讀了四五次,每次三至四個小時。讀書方法是每次由一人朗讀,讀一段然后開始討論,遇到難句或涉及關鍵概念的句子則讀完一句就討論。

鄧先生控制著閱讀的節奏。這種閱讀方法正體現了他反對“印象式閱讀”、強調“深讀”、“慢讀”的成熟讀書哲學。正是通過這樣的閱讀,使我對韋伯思想產生了濃厚的興趣,并最終決定以此作為我博士論文的選題。

時隔多年之后,已進入體制、任吉林大學法學院教授的鄧先生主編“中國法律哲學臨界叢書”,又督促我把博士論文修訂出版,是為《法律與現代人的命運》。六郎莊讀書小組對我的影響,由此可見一斑。

(節選自鄭戈:《不可復制的六郎莊讀書會》,寫于2013年)

“睡在我上鋪的兄弟”

強世功老師寫過一篇文章回憶研究生時期北大法律系的人和事,里面著重描寫了趙曉力和鄭戈老師那些青春往事:

“

我自己研究生三年中交往最多的不過是“睡在我上鋪的兄弟”趙曉力,隔壁少年才子鄭戈和頭發總是梳得整整齊齊的詩人李揚。

當時趙曉力對新制度經濟學的迷戀如同大法弟子對flg的熱誠。盛夏的晚上,看書歸來,大褲衩一換,赤腳站在水泥地上,一手抽著煙,一手摸著肚皮,就開始講起來“夜審科斯”的故事。有一天,趙曉力看到一本《耶魯法學期刊》,發現那些他所崇拜的法律經濟學家集中在耶魯,就激動地在墻上寫下“到耶魯去”幾個大字,但也許僅僅早起兩天背托福單詞,此后一如既往睡到早上10多起床。

那時,鄭戈是一個聽到黃色故事就臉紅的小男孩,情竇初開就暗暗喜歡上經濟法班一位大家公認的最漂亮的小女孩,但也不過是上課時多看兩眼。后來花了三天寫了一封詩意盎然的情書,在書里夾了一周才鼓起勇氣貼八分錢的郵票通過北大郵局寄到北大45樓。后來的結果是鄭戈喝了半斤白酒做了一個了結。不過,鄭戈和冷靜的戀愛就更浪漫了,無論在什么場合,鄭戈總是牽著冷靜的手,我們戲稱是小孩玩家家,這成了我們朋友中間一道亮麗的風景。至于詩人李揚,我從來沒有讀過他的詩,反而倒見了他寫的知識產權的論文,我只是在一位喝兩瓶啤酒臉色都不變的湖南女同學那里,見到他送的一本書,書的扉頁上有他寫的一首長詩,內容我已經忘了,只記得詩歌的緣起是和這位女同學喝酒。李揚后來由于受自稱“革命黨人”的老宋的牽連沒能讀博士,四年之后才如愿以償。

我們在北大里生活,呼吸著北大的自由的空氣。但是,我們似乎從來沒有認同自己就是北大人。現在大家關注的“挑戰杯”與我們似乎沒有任何關系,學校和系里的任何活動都似乎與我們無關。年終未名湖上敲鐘的時候,我們在宿舍打拖拉機,江總書記來北大時候我們在床上睡覺,仿佛北大屬于本科生的游戲,我們不過是一個匆匆的過客而已。時間長了總算對北大的未名湖有了點感情,但是,偶然去了武大,才知道未名湖不過是一個小池溏。面對武大校園中茂密的樹林,我們開玩笑說,本科讀在南大,碩士讀在武大,博士讀在北大。因為南京大學適合少年傷感憂郁的情懷,武漢大學樹大山高,適合談情說愛,談戀愛沒有北大未名湖邊彼此的尷尬,博士應該好好讀書做學問,北大的圖書館的確是最好的了。

這時候,我們已經在法學院讀博士了。也是這個時候,我們才對北大日漸情深。聽周其仁、戴錦華的課,參加“法律文化研究中心”的活動,和其他系的朋友在一起讀福柯,樂此不疲地格式化安裝軟件撥號上網參加BBS討論。然后就是自由地寫博士論文。也是在畢業最后酷熱的日子里,我經常到48樓一層法學院小師妹的宿舍里中午一起吃飯看VCD,她們大多是學習刻苦、成績優秀的保送生。從她們那里,我了解了北大本科生的生活。所以,我給99級本科生做了班主任后,就告訴大家:無論多忙、無論多累、無論多少心痛、多少眼淚,本科一定要談戀愛。青春美好,架不住未來一聲嘆息。

(節選自強世功:《人與事:在北大法律系的日子》,寫于2002年)