持續了半個月的“兩會”,在萬眾矚目中落下帷幕,新任領導人的各種“語錄”,仍然在網上發酵。各路媒體使出渾身解數,企圖從不同的角度挖掘新一屆領導人的生平故事,這已成為媒體的一道新風景。

故事不斷被挖掘,一本22年前出版的舊書,猛地闖入人們的視野,并在短時間內受到熱烈追捧。

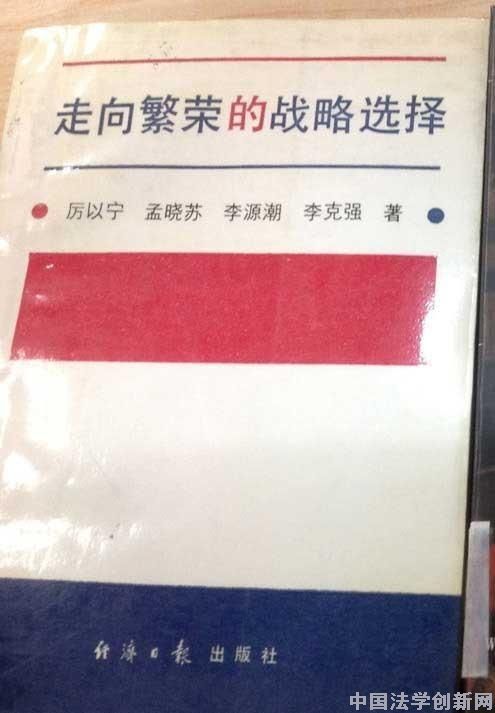

此書只有薄薄的212頁,包裝極其簡單,當年的售價只有4元,一本早已絕版的小冊子,為何能在22年后重新走紅?蓋因為在其封面印著四位顯赫的作者,依次是北京大學光華管理學院名譽院長厲以寧、中國房地產集團理事長孟曉蘇、國家副主席李源潮、國務院總理李克強,這本書叫《走向繁榮的戰略選擇》。

此書出版于1991年,由著名經濟學家厲以寧領銜,后面的3位都是他當年的碩士生,本書收錄了3名學生當年的碩士畢業論文。孟曉蘇撰寫第一章“經濟改革戰略的探討”,李源潮撰寫第五章“企業集團的發展途徑”,李克強撰寫第七章“農村工業化:結構轉換中的選擇”,其余部分由厲以寧撰寫。

這是一部研究中國經濟改革與經濟發展戰略的力作,作者對中國的經濟改革與發展進行了認真的思考。對國有企業改革、股份制改造、企業集團的發展、農村改革方向等命題,進行了詳細的論述。

這本書成書于各種社會思潮風云激蕩的年代,“批判經濟領域的自由化一度成為輿論的主流”,在當時社會思潮混亂的環境下,四位作者立場鮮明地指出了市場化改革的方向,并對改革的具體戰略進行了卓有成效的思考。

在當時看來,此書的觀點可謂“激進”,孟曉蘇的第一章在結集出版前,發表在1992年3月份的《管理世界》雜志上,竟然引起軒然大波。有人撰文《當前改革問題之我見》痛批孟曉蘇走資本主義道路,要復辟到半封建半殖民地的老路上去。孟文中所提改革深水區的問題,也被扣上了“要陷改革于滅頂之災”的帽子。

到了當年11月,鄧公南巡,次年1月發表著名的南巡講話,講話中重新強調“不要先問姓‘資’姓‘社’”,并提出了“社會主義也可以搞市場經濟”的著名論斷。緊接著“十四大”把“建設社會主義市場經濟”寫進報告,并在1993年寫入憲法。

孟曉蘇在接受記者采訪時談到,今天人們重新對這本書感興趣,可能更多的原因是作者身份的特殊性,而非對其內容感興趣。但作為本書的作者,遙想當年,難免感慨。

“如今22年過去,我們當年的這些思想與理念全都變成了政策,這些正確政策推動著中國走向繁榮。”

挑戰劉易斯“二元結構”

記者:現在很多人想要找到《走向繁榮的戰略選擇》一書,但是已經絕版,只能在網上看電子版,能否請您談談當時您和其他幾位作者寫書的經歷?

孟曉蘇:當時我們幾個都是厲以寧老師帶的研究生,書中收錄的是我們3個人的碩士畢業論文,其他的部分是厲老師所寫。我們這群人讀書不是為了拿文憑,也不是為了找工作,我們當時都有工作,我當時已經做了6年萬里同志的秘書,在論文答辯的時候我是國家進出口商品檢驗局副局長,李克強和李源潮都是團中央書記處書記。

既然是讀書就得認真讀,當時要求我們幾個有工作經歷的學生,每人都要寫幾篇文章在專業刊物上發表,現在或許還能找到。所以到畢業的時候,碩士論文對我們這些人來說并不是太大的難題,李克強寫的題目是挑戰諾貝爾獎獲得者劉易斯的二元結構說。我們的導師組由三位組成,分別是厲以寧、蕭灼基和劉方棫,平時三位老師一起指導我們,后來才以題目分別安排論文指導教師。

蕭灼基老師問我們,你們誰來寫這篇論文,挑戰劉易斯的二元結構說?“二元結構”說的是發展中國家必然是發達城市和落后農村并存的發展結構,劉易斯因為清楚地論述了二元結構,獲得了諾貝爾獎。蕭灼基當時認為中國經濟學者有能力挑戰挑戰二元結構說,這就是后來李克強那篇論文的名字的來源,《試論我國經濟的三元結構》。

到了寫論文的時候我已經在國務院工作了8年。又跟著萬里同志到了全國人大,積累下不少實際工作經驗,也經歷了改革波瀾壯闊的過程。面對當時農村改革的成功,城市改革的徘徊與1988年價格改革的失敗。因為有了那段實踐,我決定寫中國經濟改革戰略,確定的題目就是《試論中國經濟改革的戰略問題》,提綱確定后這篇碩士論文我大約用了一個星期就寫出來了。后來我的導師確定為劉方棫,李克強的導師是蕭灼基,厲以寧老師指導了李源潮。

我的這個題目包含著當時最敏感的內容,即把市場取向作為經濟改革的目標模式。我詳細論述了“起點模式”、“過渡模式”和“目標模式”。我所謂的“起點模式”并不是完全的計劃經濟,因為中國沒有像前蘇聯那樣的計劃經濟條件,中國是一種很模糊的模仿的“計劃經濟”,其中還帶有一些封建色彩。總之我們的起點模式就是這樣一個不成體系的東西,妨礙了中國發展。那“過渡模式”是什么呢?過渡模式就是當時的“雙軌制”。而“目標模式”一直沒有人深入研究,有不少人把它叫做“有計劃的商品經濟”,我提出來的是堅持中國經濟改革的市場取向。

記者:在當時極左思潮還很盛行的時候,你為什么敢提出市場經濟?

孟曉蘇:其實,十二大以來已經有了一些相類似的說法,不過當時并沒有太明確的描述。我之所以敢提出市場經濟,是因為我多年在高層工作,親耳聽到萬里同志1986年就說過,雙軌制的未來發展方向是走向市場經濟,這句話被我記住了,并且把它寫了出來。

轉軌過程中的過渡模式存在著誘發性改革和強制性改革,對這兩種不同的改革操作我都做過論述,誘發性改革是群眾為了自身利益而謀求的改革,強制性改革就是中央確定了要推進改革,現在習近平總書記把它叫做“頂層設計和人民群眾的首創精神”。還有“改革進入深水區”和“摸著石頭過河”也是當時就已經研究出來了的不同模式,淺水區可以摸著石頭過河,那深水區靠什么?我認為要靠理論指導。現在在中央文件,包括習總書記的講話里,都指出摸著石頭過河是成功的戰略。李克強總理多次講到了改革進入深水區。他們這些論述都是十分深刻與切合實際的。

聽習近平總書記闡述中國夢、李克強總理闡述施政理念,我感覺到習近平和李克強率領的這支團隊是個“夢之隊”,他們所闡述的中國夢是170多年以來多少革命先烈的夢想,也是我們今天的夢想。我在聽李克強談政府機構改革,談經濟發展的設想,包括城鎮化的時候,幾次熱淚盈眶。

“城鎮化”構思已久

記者:這樣說來,您是李克強同志思路形成的見證人了。

孟曉蘇:我相信在農村的那段生活為李克強寫他的“三元結構”提供了實踐基礎。所謂“三元結構”就是通過工業化和產業化提升農村的產業結構和收入水平,實現城鎮化。他講的是城鎮化是人的城鎮化。實際上很多年前他就在構思這個問題了,我是可以說是見證人。

我們當時選擇論文題目,都是根據每個人自身的工作經歷。克強在最苦的農村,不光插隊,還當過基層干部。當時學校在挑選學生干部的時候,大家都很尊重這些有基層工作經驗和領導經驗的人。克強也是少年老成,當時在學生里很有威信。聽說他們法律系在外地實習的時候,他還幫助糾正了一些錯案,得到系里的好評。

其實當時論文章發表,只有我的文章爭議最大。在這本書出版的時候,厲以寧老師做了很多刪減,把其中一些尖銳的話刪去了。

記者:如何評價李克強同志當時的這篇文章?

孟曉蘇:當時農村改革已經取得了巨大的成功,所以沒有人敢在農村問題上與中央意見唱反調。可是在城市改革、股份制改革、市場經濟改革方面都在爭論。李克強文章的題目內涵太大,應該說是超越了當時人們的想象力。他能夠從農民承包制一直想到未來的城鎮化、工業化,農民變成市民。這個和我們當年的題目就當前的市場經濟的爭論來發表意見不一樣,應該說他的文章內涵更廣闊。這一理念將會繼續推動中國今后幾十年的發展。

后來我們又先后在厲以寧老師指導下完成了博士課程。李克強的博士論文獲得了中國經濟學最高獎孫冶方獎,我的論文獲得了北京大學博士論文最高獎,并在1998年變成了房改方案。隨后的房改課題組讓我當組長,是因為課題主體是我的博士論文。厲以寧、董輔礽、蕭灼基等經濟學大家都參與了這篇住房制度改革論文的研究過程,能夠集中這么多的頂級智慧的經濟學者,在中國是很少有的,真是豪華團隊,所以后來的房改方案,包括住房商品化、政府建設保障房,這都是從這個房改方案出來的,還有住房公積金、住房抵押貸款等等都是在這個方案里面提出來的。這篇文章當時的觀點:“住房建設成為國民經濟的主導產業”被朱镕基總理所肯定,他說要使住房建設成為我國的新的經濟增長點和新的消費熱點。國務院領導認知的轉變,又促使我們更加大膽的研究,就這樣相互促成,就推動了房改的實現。

從李克強撰寫碩士論文到現在,已經有22年。他是22年前就研究這個題目,并且有重大成就的專家。所以他不是現今才提出這個問題,而是在學生時代就有了深思熟慮,甚至可以追溯到在鳳陽插隊時候的思考,但他的理論形成,他作為理論大家是在碩士論文形成的時期,而蕭灼基老師所出的題目恰恰符合這個從農村走出來的優秀碩士生。

在后來的領導崗位上,他不斷在推動著城鎮化的進程,包括在河南和遼寧的工作,原因正是因為他有這樣一個明確的改革與發展理念,這些都可以在這本書里面找到他的發源。這本書不是我們思想的結論,而是我們思想的發源。

而李源潮當時研究的是中國企業集團的形成和發展,研究了不少企業案例,并且對企業集團的發展做出了清晰的判斷。應該說后來中國經濟改革與大企業發展過程,恰恰依循了李源潮論文所揭示發展規律。在李源潮在地方工作期間,在江蘇大規模推動城市建設,特別是推動企業的股份制改革,都依據了當時他深入研究的企業集團的發展。把中國企業做大做強這是他不變的理念,路徑包括企業改制和上市,使企業有內生性的活力。而這本書里面另外那些章節,是厲以寧寫的股份制和科技創新等諸多內容,使得論述結構邏輯清晰,書不厚但是凝聚的思想內涵卻很深厚。

回顧80年代,那時是整個中國大地都激蕩著改革思想的年代,后來也產生了激烈的思想沖突的年代。那個年代的人們有理想,不是現在的迷茫和浮躁。那時大家熱烈討論的是國家的發展,和走什么道路。包括批評我的那些人,我也很尊重他們,他們很執著地追求著過時的經濟體制,他們認為通過計劃經濟可以使中國富強,而我認為實踐已證明他們的錯誤。

有的時候學生問我當時為什么會寫這樣的東西,因為當時明顯跟主流思想不一樣,我是想著學習以后,就要給老師交個答卷,寫東西要認真,后來因為受到人們不公正的批判,又得到鄧小平南巡講話的支持肯定,所以成為當時研究市場經濟的學者,其實我學習鄧小平理論學到的還只是一點皮毛。

李克強把鄧小平的理論應用到了中國的農村,所以越是隨著改革深入和經濟發展,李克強的理論越是會對中國經濟變化,乃至社會結構變化發揮重要作用。這本書對厲老師來說并不一定是最精彩的一本書,他著作等身,但是用一個非常簡練的書目,卻能把中國走向繁榮的正確選項都匯集起來,這是厲老師的功勞,當然學生們也都在老師出的題目上作出了精彩的答案。

已經走向繁榮,但還遠遠沒有完成

記者:在這本書里面所提到的觀點來看以現在中國經濟社會發展的一個現狀,您覺得是否還有一定的差距?

孟曉蘇:應該說我們當時的想法是提出發展方向,這個發展方向后來中國已經走上了,我們已經在走向繁榮。但這個路走完沒有?肯定沒有。現在中國經濟已經走上正路了,但是這條路還遠,任務還遠遠沒有完成,如果能夠堅持走下去,那一定能實現中國夢。

但是應當說在推進市場經濟改革的過程中也出現了一些回潮,過度的政府干預使得在市場經濟改革方面一波三折。本來應當是政府調節和市場調節,我們把它叫做“雙重覆蓋”,兩個調節都是覆蓋全社會的,第一次調節是市場調節,它是覆蓋全社會的,第二次調節是政府調節,政府調節是調節市場不能管和管不了的東西,比如說大家很容易理解的社會保障和公平,包括通過征稅、財政轉移支付縮小社會差距。但第二次調節不能過分,變成了閑不住的手、亂摸的手。現在在過度干預的領域要把這只錯裝的手換上市場之手。李克強講得很形象,他說要英雄斷臂。我認為政府不能變成千手觀音、萬能政府。除了兩次調節以外,還有第三次調節就是社會道德、社會慈善的力量。

從經濟學角度上講兩次調節,這些問題在中國很早就把理論完善了,但是可惜有些人不讀書,在實際操作過程中懵懵懂懂,經常違反市場規律,對經濟健康發展造成損害。我不去批評某些具體政策,我只是覺得整個思路要調整。政府管了不該管的事情,不光造成了經濟上的波動,同時政府權責過分擴大也加大尋租現象加重了腐敗。要精簡機構就要從精簡職能開始,政府不需要管這么多的事而是要把該管的事管好。這是當年我們的思想,可惜近年又被弄糊涂了。所以你看這么多的學生要考公務員。

我通過電視直播看著李克強總理在那里回答記者,鏗鏘的語言、堅定的神態、幽默的語言、睿智的答問,令我感動和激動。我感覺我們在踏上一個新的征程,當年我們呼喊“團結起來振興中華”時所激蕩的偉大理想將會進一步的實現。這是全國人民的美好夢想,是170年以來中國志士仁人的夙愿。大家都寄希望于新一屆領導組成的“夢之隊”能帶領中國人民走向美好的未來。那就需要在黨中央國務院的領導下,堅定地按照這些既定的目標奮力前行,我相信“中國夢”一定會實現。

孟曉蘇 男,1949年12月出生于中國江蘇省蘇州市。畢業于北京大學,經濟學博士,教授;曾任萬里秘書;1992年進入中國房地產開發集團公司,任公司總經理、董事長、黨委書記、中房集團總裁、中房集團理事長;現任幸福人壽董事長。

來源:觀察者網