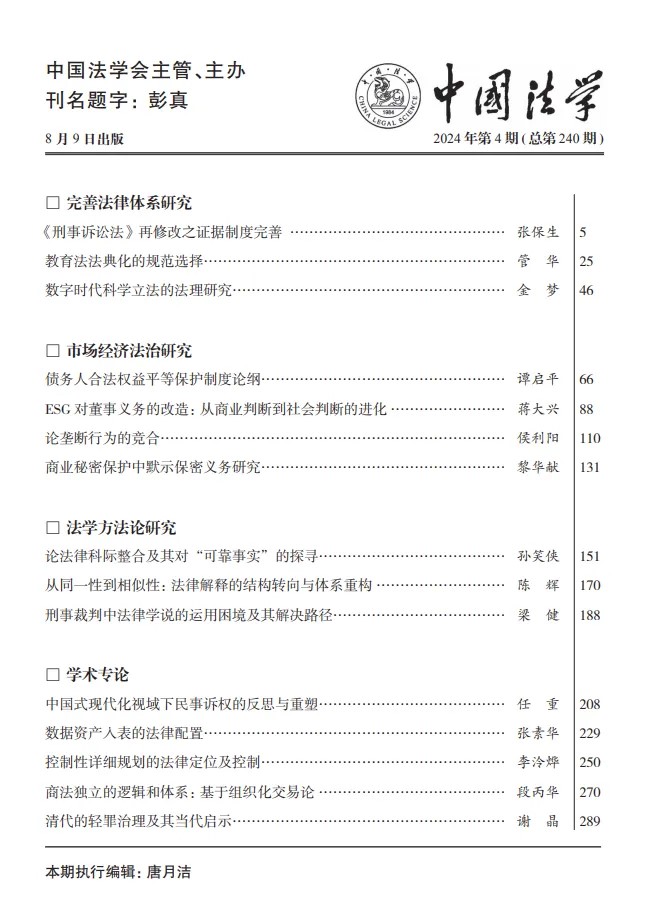

□ 完善法律體系研究

張保生:中國政法大學證據科學教育部重點實驗室、司法文明協同創新中心、重罪檢察證據分析研究基地教授

內容提要 證據法是規制證據運用與事實認定的法律規范。我國刑事訴訟法有關證據規定目前已具備了現代刑事證據制度的基本要素和體系框架,但還存在內容陳舊和結構失衡的問題。《刑事訴訟法》再修改宜采用“軟件升級”的方法,從確立以相關性原則為主線的邏輯理念和以基本權利保障為取向的價值理念入手,以證據理念更新推動現代刑事證據制度發展。在制度層面,應完善舉證、質證和認證制度,為庭審實質化創造條件;在規則層面,應完善證據排除規則,促進刑事證據法從合法性“一枝獨秀”到可采性“春色滿園”的結構性轉變,貫徹直接言詞原則或借鑒傳聞排除規則,推動非法證據排除規則進一步完善。

關鍵詞 《刑事訴訟法》再修改 刑事證據制度 證據排除規則 庭審實質化

教育法法典化的規范選擇

管 華:廣西大學法學院教授

內容提要 教育法法典化面臨哪些涉“教育”規范應納入教育法典的難題。梳理我國法律體系中的全部涉“教育”規范發現,存在爭議的主要是法律責任意義上的“教育”規范、“宣傳教育”規范、在職人員教育規范、國民教育規范以及特定類型的教育規范。判斷涉“教育”規范是否應納入教育法典的主要方法有:根據憲法的規定、原則和精神進行判斷,借鑒民法典編纂的經驗和運用修正后的“行業法”范式。根據以上方法判斷,法律責任意義上的“教育”規范不應納入教育法典,“宣傳教育”規范只有與教育行業相關的內容應納入教育法典,在職人員教育規范中面向全行業的職業教育規范應納入教育法典。國民教育規范中國防教育規范、愛國主義教育規范、體育與健康教育規范中涉及教育部門和學校的規范應納入教育法典,特殊教育規范、未成年人保護教育規范宜納入教育法典。涉及醫學、農業等特定類型的教育規范不宜納入教育法典。

關鍵詞 教育法典 涉“教育”規范 “行業法”范式 規范選擇

數字時代科學立法的法理研究

金 夢:華東政法大學法律學院副教授,法學博士

內容提要 數字技術將人類文明的秩序狀態拓展至全新的虛實同構的數字空間中。科學立法秉承求真向善的價值取向,在數字時代重構著社會的治理格局。數字技術創新在立法領域引起立法內容和立法技術的變革,數字領域不斷涌現出新的立法需求,數字技術嵌入立法過程并內化成立法頂層設計的內容。數字時代的科學立法要充分體現數字技術發展的客觀規律,以構建理性安全向善的數字治理秩序為價值追求,為數字化善治提供制度保障。數字時代的科學立法面臨著法律規制模式和法律場景的變化,數字技術發展衍生的新模式新業態帶來歸責困境,人的法律主體性受到算法秩序的挑戰,數字技術介入行政過程會侵擾個體權利的行使空間。通過科學立法穩步推進數字化善治,要設置權利保護的先設機制來預防損害,厘定數字技術的倫理底線來捍衛人性尊嚴。立法者要提升數字化素養,通過應用并完善智能立法系統提升立法質量和立法效率。

關鍵詞 數字時代 科學立法 領域性立法 立法理性 數字化善治

□ 市場經濟法治研究

譚啟平:西南政法大學民商法學院教授

關鍵詞 債務人保護 平等原則 生存發展權 糾紛多元化解 善意文明執行

ESG對董事義務的改造:從商業判斷到社會判斷的進化

蔣大興:北京大學法學院教授

內容提要 從企業社會責任(CSR)到環境、社會和公司治理(ESG),都要求公司在從事營利性經營時,要關注環境、社會和公司治理的改善。ESG試圖將公司內部治理與環境和社會改善銜接起來,使社會責任直接融入公司的商業決策中,從而建立起社會利益與公司商業利益之間的融通渠道。當然,不同國家、不同公司在不同階段所關注的ESG議題存在差異。各國為推進ESG所采取的法律機制主要有組織法、交易法和規制法三種機制。其中,核心是改造董事的義務結構,讓社會判斷原則正式步入董事會的商業決策過程,社會判斷將與商業判斷共同構成董事義務履行正當性的內核標準。社會判斷義務在履行主體、履行場景、履行時間的具體構造上,均有其特殊性。董事會要盡可能避免商業判斷與社會判斷的沖突,在商業決策方法上,應采取“交錯考量”的方式,平衡商業判斷與社會判斷的關系,讓二者互為“安全港”。

關鍵詞 CSR ESG 公司法 董事義務 商業判斷 社會判斷

論壟斷行為的競合

侯利陽:上海交通大學凱原法學院教授

內容提要 《反壟斷法》對壟斷行為的認定邊界模糊,對作為關鍵構成要件的“排除限制競爭效果”也缺乏解釋,導致壟斷行為競合的現象大量存在。壟斷行為競合引發三個問題,即需要認定何種壟斷行為、需要認定幾種壟斷行為、是否可以提起多個訴訟。以規范法學中的競合理論為基礎,結合關于“排除限制競爭效果”的經濟學理論和執法經驗,可將壟斷行為競合分為三類處理:實質不競合屬于法條對立的范疇,應當選擇最為恰當的法條適用;法條競合應按照特殊法優先的原則認定一個壟斷行為,也可通過修法進行消除;想象競合構成多種壟斷行為,在行政執法中擇一處罰即可,在民事訴訟中雖成立多個請求權但僅構成一個訴訟。

關鍵詞 壟斷行為 競合 行為類型化 排除限制競爭效果 保護法益

商業秘密保護中默示保密義務研究

黎華獻:北京理工大學法學院助理教授,法學博士

內容提要 在當前商業秘密的傳播環境中,默示保密義務的重要性日益凸顯,其規范功能在于平衡商業秘密保護中的所有者利益和社會利益。實務中,默示保密義務適用存在泛化的趨勢,原因包括認定方法不科學、商業道德內涵不確定和保密性要件依附于秘密性要件等。這使得適用者以封閉式思維看待商業秘密保護,客觀上導致了對所有者利益的過度保護,并引致變相承認“不可避免披露”原則、提高商業道德的適用標準、“架空”商業秘密的保護規則、破壞商業秘密的財產性基礎等后果。基于商業秘密保護中的利益平衡,默示保密義務適用范圍的認定應以公平原則為指引;默示保密義務存在的認定,以公平告知為前提;默示保密義務的內容劃定,以可預見性使用為標準。如此,可防止默示保密義務適用范圍的不合理擴張。

□ 法學方法論研究

孫笑俠:浙江大學數字法治研究院教授

內容提要 由于法律復雜性和科際性日益加劇,以往的法學交叉方法已經發生升級,可稱之為“科際整合”。法律科際整合給當代法學帶來的變革,可以從跨學科法學研究在中國的發展、法律科際整合的新方法論特征、法律科際整合的優勢三個方面來討論。研究的結論是,法學的“近親型”交叉研究已明顯升級為“異質型”科際整合。這為當代法學既帶來交叉方法的升級,也帶來科際整合的新方法和新路徑,因而它是法學的一場深刻革命。其優勢在于探尋“可靠事實”。“科際法學”在中國發展態勢日益強勁,可能會更新或取代社會實證法學。

關鍵詞 學科交叉 科際整合 法學方法 可靠事實 科際法學

從同一性到相似性:法律解釋的結構轉向與體系重構

陳 輝:南京師范大學法學院副教授,法學博士

內容提要 我國當前的法律解釋論以封閉概念體系和體系型法典的構建為基礎,以絕對性、封閉性規范為目標,將法律適用過程視為以同一性為基礎的涵攝過程,將解釋限制為服務于同一性過程的具體化手段,而將類推作為漏洞填補的方法。但是以同一性為基礎的類推與解釋分離結構不僅無法解決解釋的具體化程度問題,也限制和約束了類推功能。當作為同一性前提的概念封閉被消解之后,法律解釋和類推之間的界限不再存在,類推解釋成為法律解釋的根本方法,法律解釋的目標是以相似性為基礎的開放性概念和相對性規范。以相似性為基礎的類推解釋體系不僅是必要的,也能獲得理性化證立。

關鍵詞 法律解釋 同一性 相似性 類推解釋 法律概念

刑事裁判中法律學說的運用困境及其解決路徑

梁 健:浙江大學光華法學院特聘研究員

內容提要 刑事案件裁判說理難題為法律學說的司法適用提供了契機。合理運用法律學說既有助于強化刑事裁判文書的說理,也有利于法律學說的創新發展。但目前法律學說在刑事裁判中存在不被法官重視、援引的必要性和關聯性不足、援引的規范性標準不清等困境,還潛藏著論證不周延、引發同案不同判、造成裁判說理對象錯位等風險。為此,有必要探明刑事裁判中運用法律學說的困局之因與正當性所在,進而系統構建其具體運用機制:一是法律學說的司法適用應當遵從必要性、關聯性、合理性三項基本原則;二是明確法律學說在刑事裁判中的運用條件、程序、方式等制度標準;三是通過援引法學通說、借鑒法律評注機制、創新運用法律學說、發布指導性案例等方式,全面拓寬法律學說與刑事裁判的溝通機制。未來,法律學說與刑事司法實踐需進一步加強溝通互動,法律學說需要更加聚焦于司法現實問題,并將學術創新成果及時投入司法實踐予以檢驗;司法實踐也要更加倚重法律學說的論證支撐,并實質性助推法律學說創新發展。

關鍵詞 法律學說 刑事裁判 司法實踐 制度標準 溝通機制

□ 學術專論