編者按

2022年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2022年CLSCI期刊發文統計分析系列報告。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

網絡安全治理體系形成

數字法學重塑網絡空間新秩序

——2022年度CLSCI來源期刊網絡法學發布情況與統計分析

一、選取標準說明

為全面學習貫徹黨的二十大精神,堅定履行建設網絡強國和數字中國的使命,為我國數字產業和網絡空間的有序健康發展保駕護航,數字法學/網絡與信息法學領域的學科建設與學術研究具有重要的意義。隨著《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》的出臺,2023年圍繞網絡法展開更深入的探討與研究,故有必要對數字法學/網絡與信息法學2022年的發文進行單獨觀察,以展望全新到來的2023年。

本報告沿用了前文學科報告基礎數據,在此基礎上重新摘選、補充了與數字法學/網絡與信息法學研究有關的文章,將其分為14個單元,供各位讀者參考。為充分展示和應作者意愿,本部分將Frontiers of Law in China (Mar 2022, Volume 17 Issue 1) 7篇論文中的有關篇目一并納入,特此說明。

數字法學/網絡與信息法學是我國法學專業新興的二級學科之一,伴隨著互聯網的普及和廣泛應用而發展。在我國,從著述和開設課程看,數字法學/網絡與信息法學領域較廣泛使用的名稱有:數字法學、網絡與信息法、計算法學、網絡法、信息法、數據法、計算機法等等。其中,數字法學與網絡與信息法學是眾多學者討論問題時使用的名稱,為確保用語的同一性,本觀察選定數字法學/網絡與信息法學(以下簡稱“網絡法學”)作為學科名稱,相較于其他名稱,更能包容相關領域內的各類研究方向、更能凸顯網絡技術在數字產業發展中的基礎性作用、更能回應網絡空間治理的實踐困境與發展需求。

在網絡法領域,可以期待在不遠的將來,學者們將在既往重點研討的網絡犯罪、數字化司法以及區塊鏈與人工智能等相關前沿問題的基礎上,繼續秉持務實的研究態度,緊跟科技變化潮流,為網絡法的貫徹實施以及網絡亂象的治理進一步提出建設性規制方案。此外,在亟需關注的制度建設、司法實踐層面以及平臺治理、數字經濟等議題上,仍需學術研究者和實務工作者的不斷深耕,將網絡法實踐的難點、重點開拓為學研智產的沃土,以促進經濟穩健發展與社會整體福祉的實現。新的一年,智慧法院和數字政府建設持續推進,數字政務、數字化司法逐步成為法實證研究與法政策研究的焦點,有望推動智慧司法、智慧行政新時代的到來。因此,本報告在總結網絡法2022年一年來所取得各項成就的同時,也指出各細分領域未來發展的潛力所在,為欣欣向榮、充滿希望的2023年作出預告。相信在各方共同努力下,2023年網絡法領域研究將延續群英薈萃之景,為我國網絡法發展再續新篇。

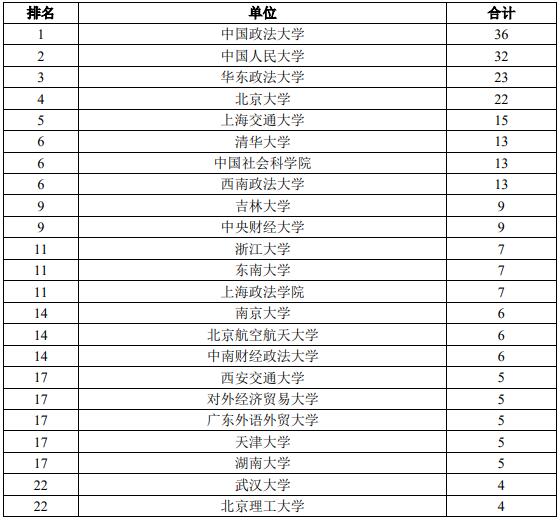

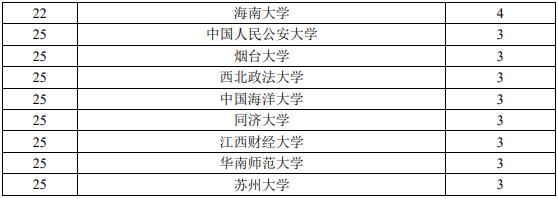

二、2022年度網絡法學CLSCI來源期刊單位發文量

考慮到本年度與網絡法學有關文章的發文單位眾多,發文單位與發文總量呈現一定分散性,少數單位發表大量論文,大量單位發表總量較少,為達到充分展示、重點突出、減少錯漏、方便閱讀的目的,僅展示發文量在3篇及以上的單位。

三、2022年度網絡法學CLSCI來源期刊研究方向觀察

(一)學科領域內研究方向劃分標準說明

本次觀察在參考傳統法律部門劃分的基礎上,根據網絡法學的主要研究內容,以及網絡治理實踐的前沿和熱點問題,將網絡法學領域內研究方向劃分為如下,共計14類。鑒于元宇宙、區塊鏈與人工智能等熱門話題作為一種場景存在,具有獨立的研究意義,故獨立為一類進行整理。

1)網絡與信息法的基本問題,含:個人信息保護、數據權益保護等

2)網絡與憲法發展,含:數字人權、數字規則體系的憲法秩序等;

3)數字政務,含:數字政府建設、數字行政行為、網絡公共治理等;

4)傳統民法視域下的網絡法,含:智能合約、數據權益損害賠償等;

5)數據權屬與數據交易,含:數據財產權、數據交易等;

6)數字經濟,含:數字服務稅、金融科技風險治理等;

7)平臺治理,含:平臺反壟斷治理等;

8)網絡犯罪,含:網絡時代刑法觀、數字財產犯罪治理、網絡平臺犯罪治理、計算機系統犯罪治理、自動駕駛刑法歸責等;

9)數字化司法,含:電子數據鑒真、區塊鏈司法存證、網絡司法管轄權、智慧法院建設等;

10)數字化知識產權法,含:數字作品產權保護等;

11)跨國別網絡空間治理,含:域外數據管轄權、跨境數據流動、國際數據保護軟法等;

12)網絡法視域下的社會發展,含:勞動者個人信息保護、平臺勞動用工權益保護、平臺用工算法規制等;

13)信息時代的法學走向,含:習近平“網絡強國”思想、數字法學、計算法學等;

14)元宇宙、區塊鏈與人工智能,含:元宇宙治理法治化、人工智能的法律責任、區塊鏈技術的法律規制等。

由于不同研究方向存在交叉性,新興研究視角不斷產生,難免存在同一篇論文可以歸屬于不同方向。本觀察分類以上述14類研究方向劃分為原則,以作者自身專業領域、研究方向、所屬單位與教研室為輔助,部分直接征求作者本人意見進行個別調整,力求最貼近作者、讀者認識。若部分篇目歸類與作者、讀者觀點不同,敬請諒解。

2022年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1861篇,其中網絡法學共刊發論文351篇,占比約為18.86%。其中,網絡與信息法的基本問題84篇、網絡法與憲法發展7篇、數字政務24篇、傳統民法視域下的網絡法12篇、數據權屬與數據交易29篇、數字經濟23篇、平臺治理20篇、網絡犯罪40篇、數字化司法33篇、數字化知識產權法9篇、跨國別網絡空間治理13篇、網絡法視域下的社會發展16篇、信息時代的法學走向9篇、元宇宙、區塊鏈與人工智能32篇。

說明:以下數據僅計算網絡法學領域的學科、單位、作者發文,非網絡法發文不在本觀察統計內。

(二)網絡與信息法的基本問題

本年度24本CLSCI期刊中,中國法學、法學研究、法商研究、法學、法學家、法律科學、政法論壇、法制與社會發展、現代法學、當代法學、比較法研究、環球法律評論、華東政法大學學報、東方法學、中外法學、法學評論、政治與法律、法學雜志、China Legal Science、Frontiers of Law in China等20本期刊刊發了以網絡與信息法的基本問題為研究方向的論文。本年度網絡法領域以網絡與信息法的基本問題為研究方向的論文總計84篇。

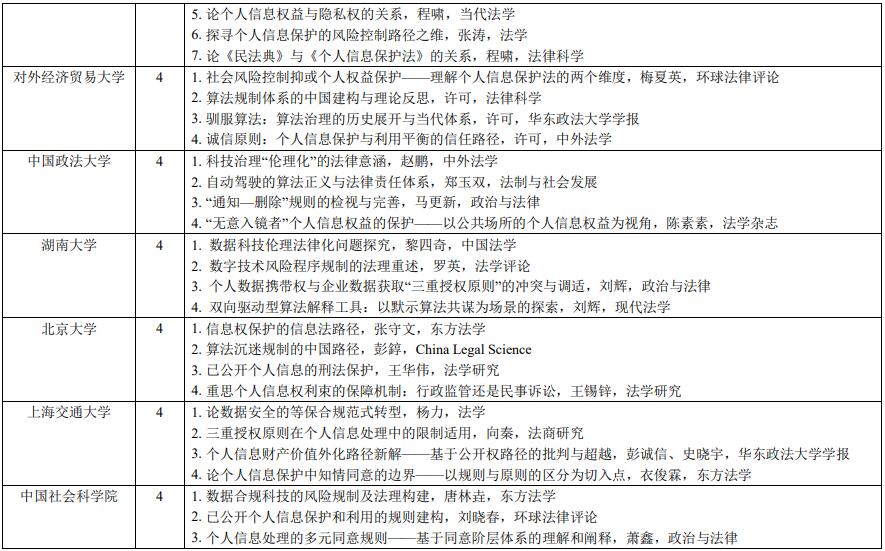

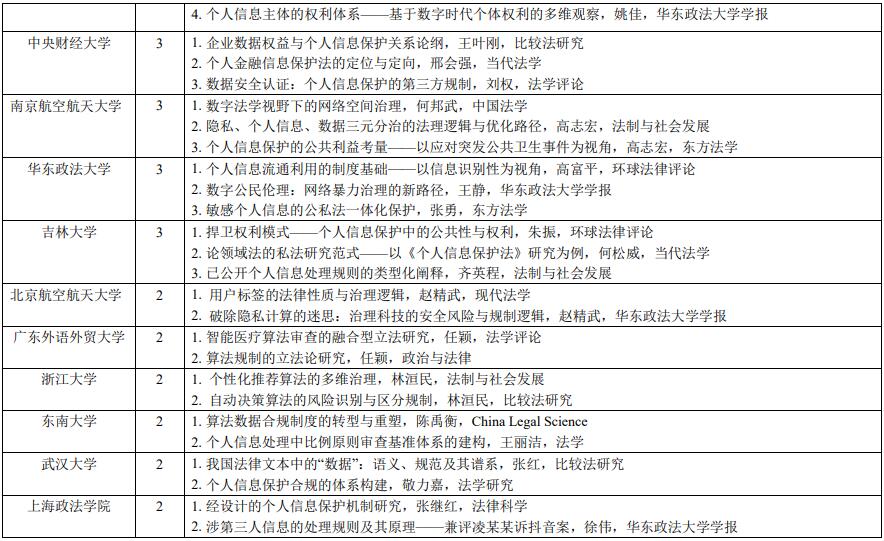

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:中國人民大學、清華大學、對外經濟貿易大學、中國政法大學、湖南大學、北京大學、上海交通大學、中國社會科學院、中央財經大學、南京航空航天大學、華東政法大學、吉林大學、北京航空航天大學、廣東外語外貿大學、浙江大學、東南大學、武漢大學、上海政法學院、煙臺大學、北京郵電大學、南京大學、西北大學、上海師范大學、蘇州大學、北京師范大學、澳門大學、復旦大學、河南大學、中國人民公安大學、西南政法大學、福州大學、海南大學(詳見下表)。

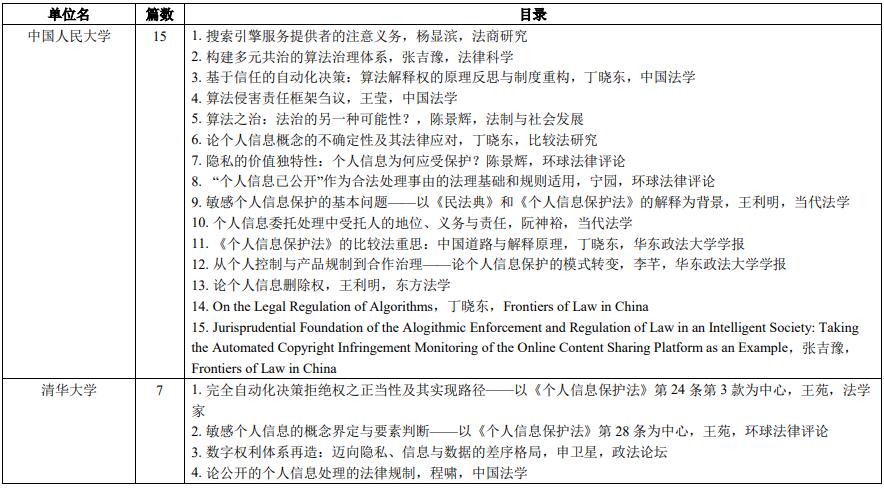

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:中國人民大學丁曉東教授(4篇),清華法學程嘯教授(3篇),對外經濟貿易大學許可副教授(3篇),中國人民大學王利明教授(2篇),中國人民大學陳景輝教授(2篇),中國人民大學張吉豫副教授(2篇),湖南大學劉輝副教授(2篇),南京航空航天大學高志宏教授(2篇)北京航空航天大學趙精武副教授(2篇),浙江大學林洹民副教授(2篇),廣東外語外貿大學任穎教授(2篇),清華大學助理研究員王苑助理研究員(2篇)。

(三)網絡法與憲法發展

本年度24本CLSCI期刊中,法律科學、華東政法大學學報、政法論壇、法學、現代法學、環球法律評論、法制與社會發展等7本期刊刊發了以網絡法與憲法發展為研究主題的論文。本年度網絡法與憲法發展領域的論文總計7篇。

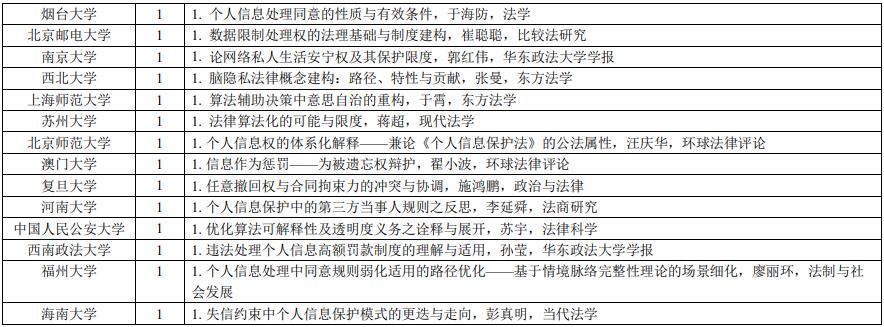

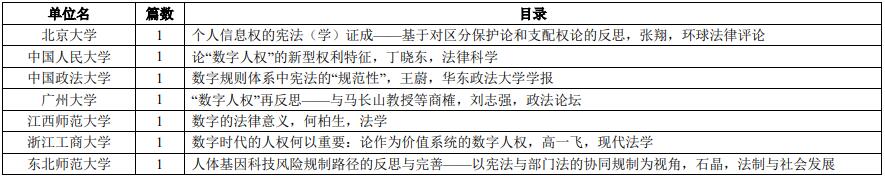

1.年度發文單位

本年度在本學科領域發文單位有北京大學、中國人民大學、中國政法大學、廣州大學、江西師范大學,浙江工商大學、東北師范大學(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域作者的發文量均為1篇。

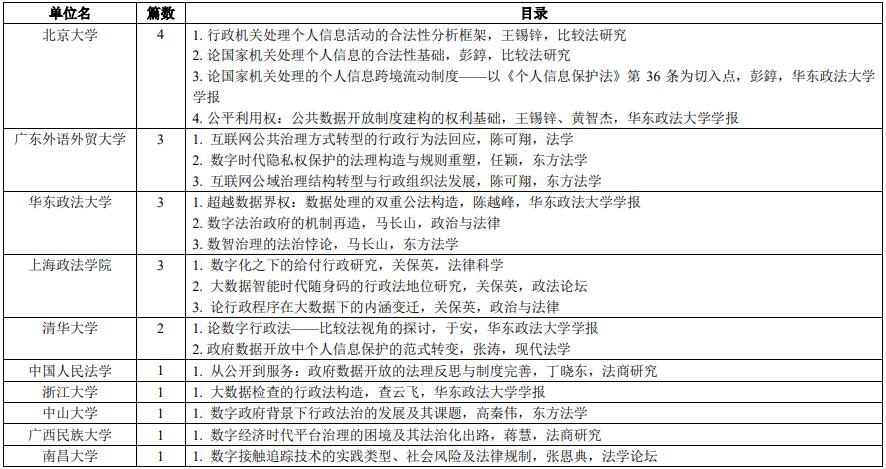

(四)數字政務

本年度24本CLSCI期刊中,中國法學、法商研究、比較法研究、法學、法學家、法律科學、政法論壇、政治與法律、法學論壇、華東政法大學學報、東方法學、現代法學、環球法律評論13本期刊刊發了以數字政務為研究方向的論文。本年度網絡法領域以數字政務領域為研究方向的論文總計24篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:北京大學、廣東外語外貿大學、華東政法大學、上海政法學院、清華大學、中國人民大學、浙江大學、中山大學、廣西民族大學、南昌大學、北京理工大學、中國政法大學、廈門大學、武漢大學、華南師范大學(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:上海政法學院關保英教授(3篇),北京大學彭錞助理教授(2篇),北京大學王錫鋅教授(2篇),華東政法大學馬長山教授(2篇),廣東外語外貿大學陳可翔講師(2篇)。

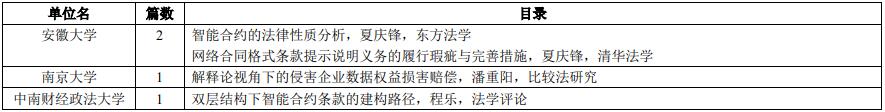

(五)傳統民法視域下的網絡法

本年度24本CLSCI期刊中,中國法學、法學評論、比較法研究、東方法學、清華法學、法學論壇、華東政法大學學報、法學雜志、法制與社會發展9本期刊刊發了以傳統民法視域下的網絡法為研究方向的論文。本年度網絡法領域以傳統民法視域下的網絡法為研究方向的論文總計12篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:南京大學、中南財經政法大學、華東師范大學、上海政法學院、安徽大學、中國鐵建投資集團、中央財經大學、寧波大學、蘇州大學、中國政法大學、清華大學(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:安徽大學夏慶鋒副教授(2篇)。

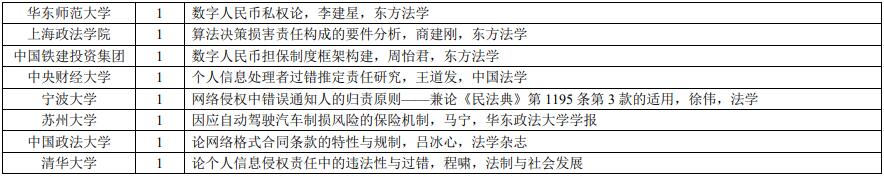

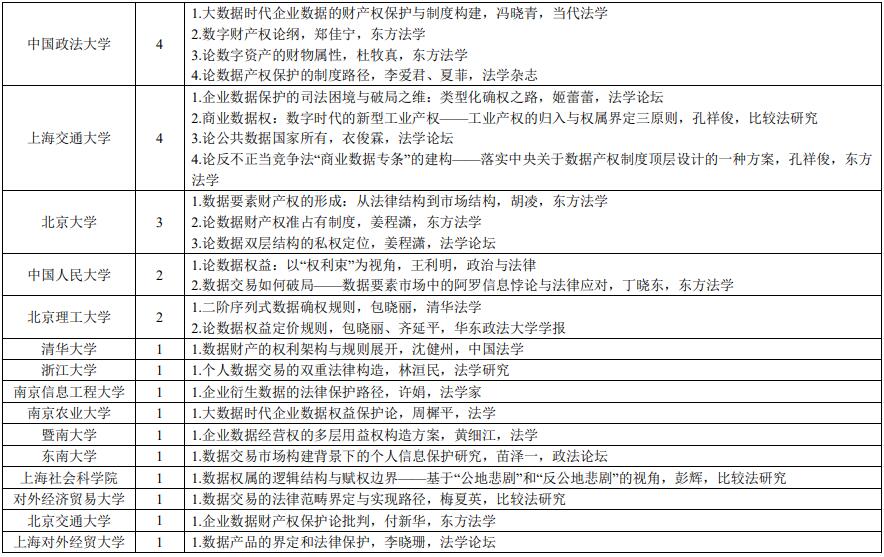

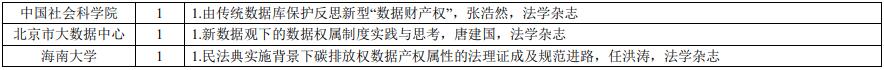

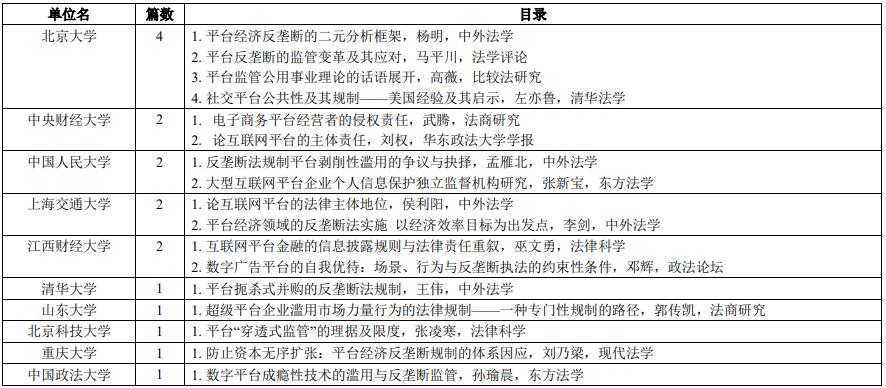

(六)數據權屬與數據交易

本年度24本CLSCI期刊中,中國法學、法學研究、法學家、法學、政法論壇、比較法研究、清華法學、政治與法律、當代法學、法學論壇、華東政法大學學報、東方法學、法學雜志13本期刊刊發了以數據權屬與數據交易為研究方向的論文。本度年網絡法領域以數據權屬與數據交易為研究方向的論文總計28篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:中國政法大學、北京大學、中國人民大學、北京理工大學、清華大學、浙江大學、南京信息工程大學、南京農業大學、暨南大學、東南大學、上海社會科學院、對外經濟貿易大學、北京交通大學、上海對外經貿大學、上海交通大學、中國社會科學院、海南大學、北京大數據中心(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:上海交通大學孔祥俊教授(2篇)、北京大學姜程瀟博士生(2篇)、北京理工大學包曉麗博士后(2篇)。

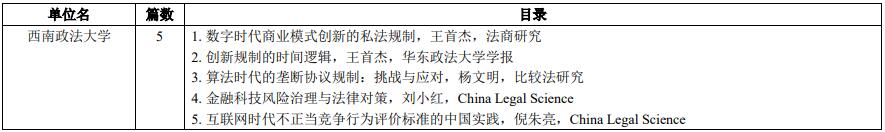

(七)數字經濟

本年度24本CLSCI期刊中,法學研究、法學家、中外法學、法商研究、華東政法大學學報、法學、法律科學、法學評論、政法論壇、比較法研究、當代法學、法學雜志、政治與法律、東方法學、China Legal Science 15本期刊刊發了以數字經濟為研究方向的論文。本年度網絡法領域以數字經濟為研究方向的論文總計23篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:北京大學、西南政法大學、中國政法大學、江西財經大學、中國海洋大學、中國人民大學、浙江師范大學、華南理工大學、揚州大學、中央財經大學、上海財經大學、中南財經政法大學、中國社會科學院(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:中國政法大學趙炳昊副教授(2篇)、北京大學張牧君博士后(2篇)、西南政法大學王首杰副教授(2篇)。

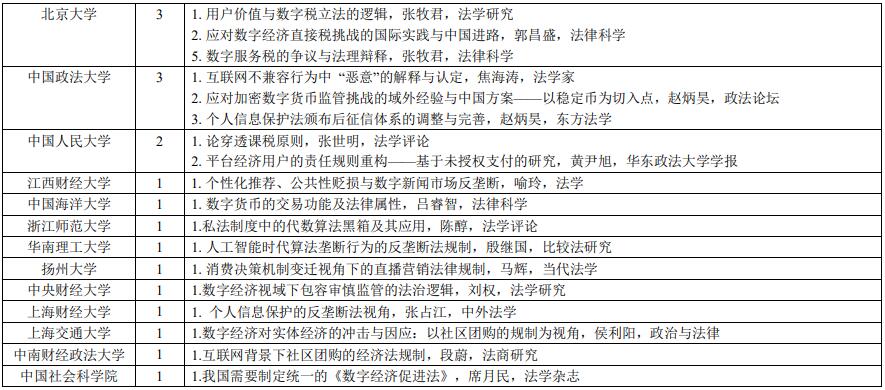

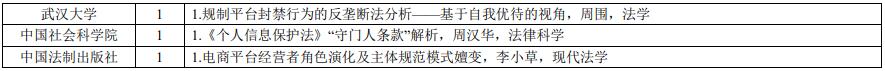

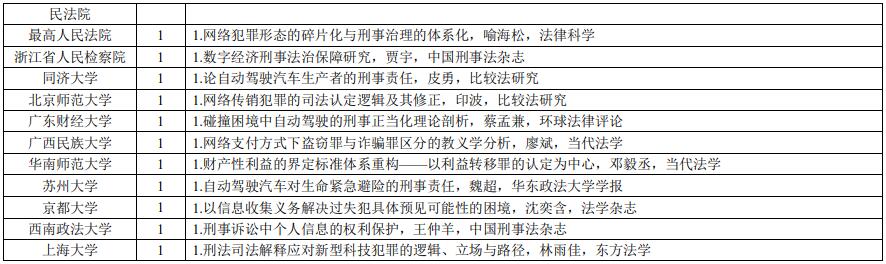

(八)平臺治理

本年度24本CLSCI期刊中,法學、中外法學、法商研究、法律科學、法學評論、政法論壇、現代法學、東方法學、比較法研究、清華法學、華東政法大學學報11本期刊刊發了以平臺治理為研究方向的論文。本年度網絡法領域以平臺治理為研究方向的論文總計20篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:北京大學、江西財經大學、清華大學、中國人民大學、上海交通大學、山東大學、北京科技大學、重慶大學、中國政法大學、中央財經大學、武漢大學、中國社會科學院、中國法制出版社(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域作者的發文量均為1篇。

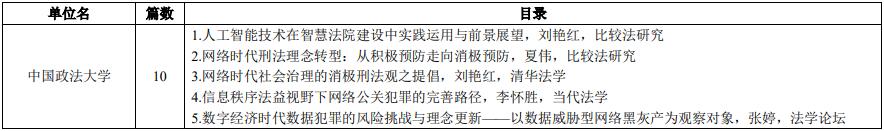

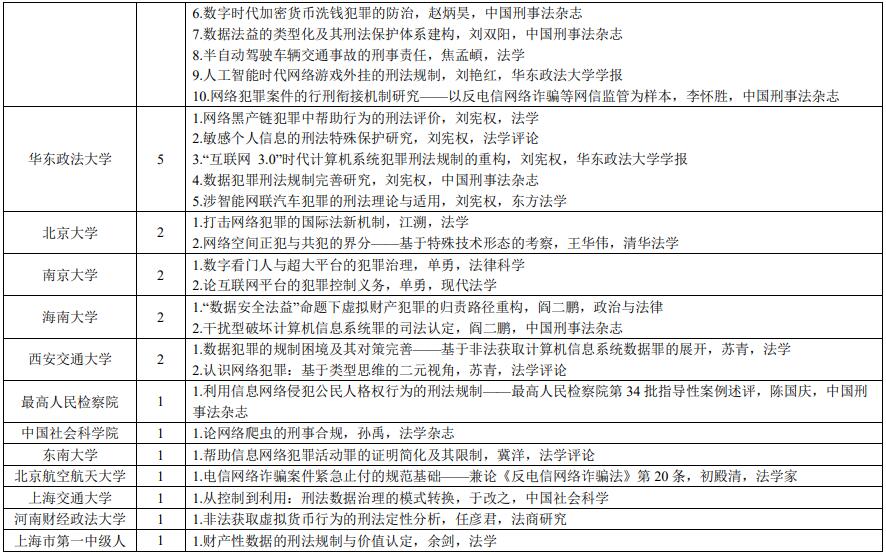

(九)網絡犯罪

本年度24本CLSCI期刊中,中國社會科學、法商研究、法學、法學家、法律科學、法學評論、現代法學、當代法學、比較法研究、清華法學、政治與法律、當代法學、法學論壇、中國刑事法雜志、東方法學、法學雜志、環球法律評論、華東政法大學學報18本期刊刊發了以網絡犯罪為研究方向的論文。本年度網絡法領域以網絡犯罪為研究方向的論文總計41篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:中國政法大學、華東政法大學、北京大學、南京大學、海南大學、西安交通大學、中國社會科學院、東南大學、北京航空航天大學、上海交通大學、河南財經政法大學、最高人民法院、上海市第一中級人民法院、浙江省人民檢察院、同濟大學、北京師范大學、廣東財經大學、廣西民族大學、華南師范大學、蘇州大學、京都大學、最高人民檢察院(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:華東政法大學劉憲權教授(5篇),中國政法大學劉艷紅教授(3篇),中國政法大學李懷勝副教授(2篇),南京大學單勇教授(2篇),西安交通大學蘇青副教授(2篇),海南大學閻二鵬教授(2篇)。

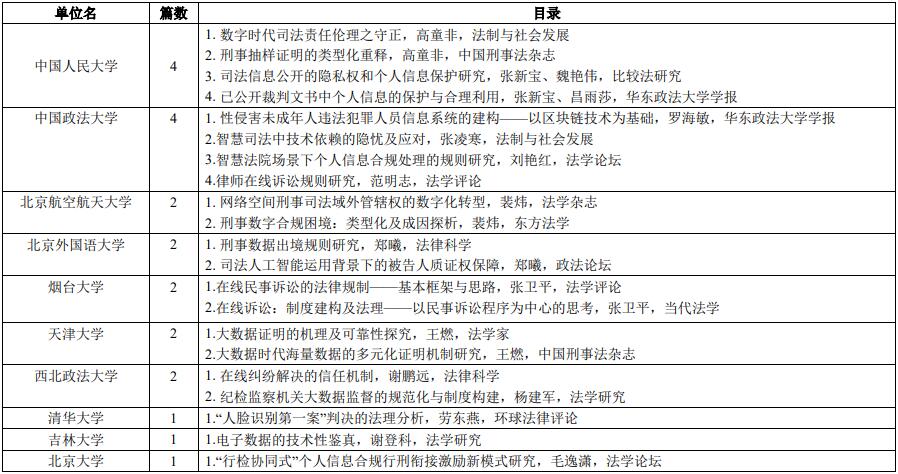

(十)數字化司法

本年度24本CLSCI期刊中,中國法學、法學研究、中外法學、法商研究、法學家、法律科學、法學評論、法制與社會發展、現代法學、比較法研究、環球法律評論、政治與法律、法學雜志、當代法學、法學論壇、華東政法大學學報、中國刑事法雜志、東方法學、政法論壇19本期刊刊發了以數字化司法為研究方向的論文。本年度網絡法領域以數字化司法為研究方向的論文總計33篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:中國政法大學、北京航空航天大學、煙臺大學、北京大學、天津大學、清華大學、吉林大學、北京外國語大學、中國人民大學、浙江大學、中國人民公安大學、云南大學、中國海洋大學、西北政法大學、復旦大學、中南財經政法大學、華東政法大學、中國社會科學院、最高人民檢察院、中國法學會浙江省高級人民法院、西安交通大學(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:北京航空航天大學裴煒教授(2篇),中國人民大學張新寶教授(2篇),中國農業大學高童非副教授(2篇),煙臺大學張衛平教授(2篇),北京外國語大學鄭曦教授(2篇),天津大學王燃副教授(2篇)。

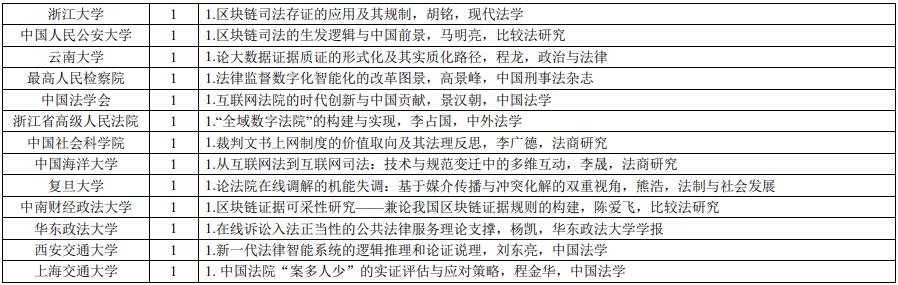

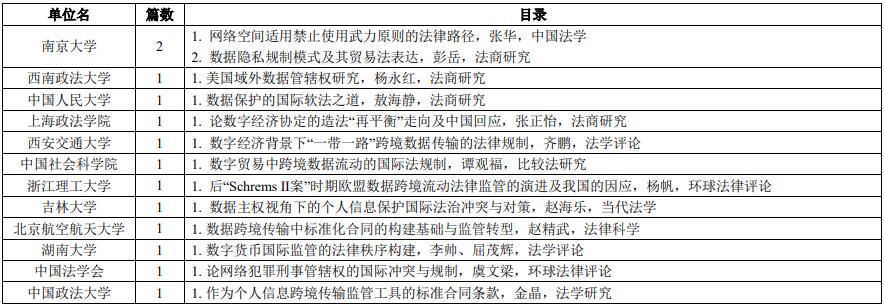

(十一)數字化知識產權法

本年度24本CLSCI期刊中,中外法學、法律科學、當代法學、法學評論、現代法學、東方法學、China Legal Science 7本期刊刊發了以數字化知識產權法為研究方向的論文。本年度網絡法領域以數字化知識產權法為研究方向的論文總計9篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:華東政法大學、中國政法大學、中南財經政法大學、西南政法大學、西安交通大學、東南大學、西南財經大學(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:華東政法大學王遷教授(3篇)。

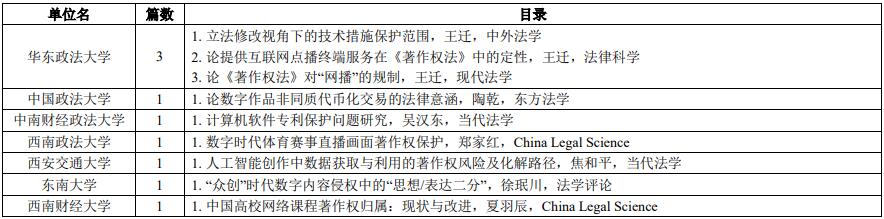

(十二)跨國別網絡空間治理

本年度24本CLSCI期刊中,中國法學、法學研究、法商研究、法學評論、比較法研究、環球法律評論、當代法學、法律科學8本期刊刊發了以網絡法為研究主題的國際法學論文。本年度網絡法領域的國際法學論文總計13篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:南京大學、西南政法大學、中國人民大學、上海政法學院、西安交通大學、中國社會科學院、浙江理工大學、吉林大學、北京航空航天大學、湖南大學、中國法學會、中國政法大學(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域作者的發文量均為1篇。

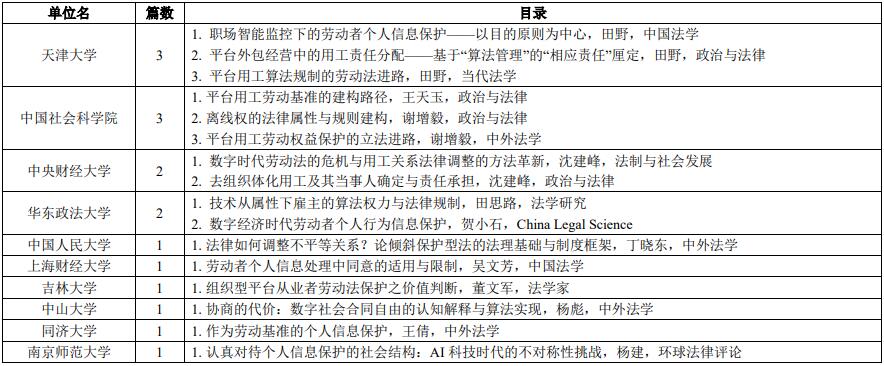

(十三)網絡法視域下的社會發展

本年度24本CLSCI期刊中,中國法學、法學研究、中外法學、法學家、法制與社會發展、政治與法律、環球法律評論、當代法學、China Legal Science 9本期刊刊發了以網絡法為研究主題的社會法學論文。本年度網絡法領域的社會法學論文共計16篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:天津大學、中國社會科學院、中央財經大學、華東政法大學、中國人民大學、上海財經大學、吉林大學、中山大學、同濟大學、南京師范大學(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:天津大學田野教授(3篇),中國社會科學院謝增毅研究員(2篇),中央財經大學沈建峰教授(2篇)。

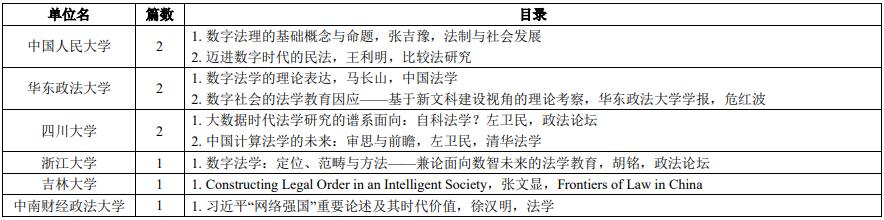

(十四)信息時代的法學走向

本年度24本CLSCI期刊中,中國法學、法學、法制與社會發展、比較法研究、政法論壇、清華法學、華東政法大學學報、Frontiers of Law in China 8本期刊刊發了以信息時代的法學走向為研究方向的論文。本年度網絡法領域信息時代的法學走向為研究方向的論文共計9篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:中國人民大學、華東政法大學、四川大學、浙江大學、吉林大學、中南財經政法大學(詳見下表)。

2.年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:四川大學左衛民教授(2篇)。

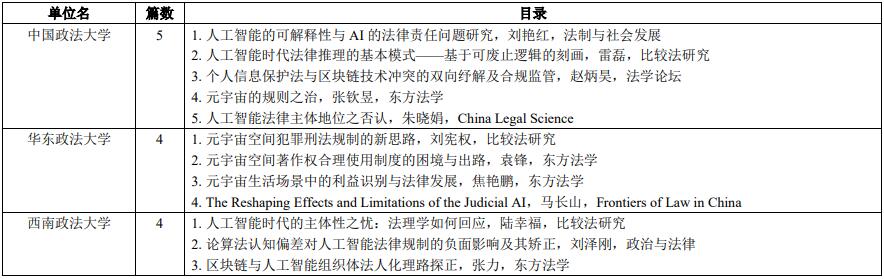

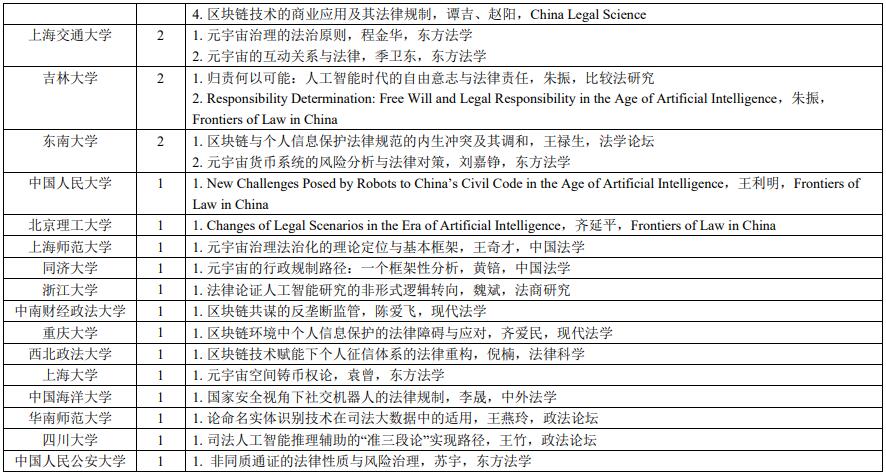

(十五)元宇宙、區塊鏈與人工智能

本年度24本CLSCI期刊中,中國法學、法商研究、法律科學、法制與社會發展、現代法學、比較法研究、政法論壇、政治與法律、法學論壇、東方法學、China Legal Science、Frontiers of Law in China 12本期刊刊發了以元宇宙、區塊鏈與人工智能為研究方向的論文。本年度網絡法領域以元宇宙、區塊鏈與人工智能為研究方向的論文共計32篇。

1.年度發文單位

為便于閱讀,將根據發文單位展現本學科領域全部發文數據。本學科領域發文單位有:中國政法大學、華東政法大學、西南政法大學、上海交通大學、吉林大學、東南大學、中國人民大學、北京理工大學、上海師范大學、同濟大學、浙江大學、中南財經政法大學、重慶大學、西北政法大學、上海大學、中國海洋大學、華南師范大學、四川大學、中國人民公安大學(詳見下表)。

2. 年度高產作者

2. 年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:吉林大學朱振教授(2篇)。

(十六)年度領域研究熱點與趨勢

近年來,網絡法得到了具有不同部門法背景的眾多研究者關注,并日漸成為一個重要的法學研究領域。不過,對于該研究領域,存在眾多廣泛使用的名稱:網絡法學、智能法學、數字法學、網絡與信息法、計算法學、信息法、數據法、計算機法等等。如前所述,這些不同名稱雖然在具體內涵外延方面存在細微差別,但從指涉的研究對象、運用的研究方法以及確立的基本理念等方面,存在相當程度的共識。僅出于表述統一的考慮,以下主要使用“網絡法學”這一表達。

2022年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1861篇,其中網絡法學共刊發論文351篇,占比約為18.86%。從單位發文量來看,前十位分別為:中國政法大學36篇,中國人民大學32篇,華東政法大學23篇,北京大學22篇,上海交通大學15篇,清華大學、中國社會科學院和西南政法大學13篇,吉林大學和中央財經大學9篇。

前述按照與既有十四個部門法的聯系將網絡法學CLSCI來源期刊論文劃分為14個主題,下文將其總結為十大方面,依次展開對2022年年度網絡法學領域研究熱點和趨勢的觀察、回顧和分析。

1.關于網絡法學科的基礎問題

圍繞網絡法學這個新興研究領域,學界對于該領域的一些基礎性問題展開了一系列思考。這些基礎性問題包括網絡法學的學科定位、研究方法和基本理論。首先是學科定位問題。學界對于該新興學科的定位展開了研究和討論。有學者重點從研究方法、研究手段角度來對計算法學展開了闡述。有學者強調,數字法學是現代法學適應數字時代變革發展的轉型升級,而非法學領域的新興分支。還有的學者認為根據數字技術扮演的角色,數字法學的主要范疇可區分為對象論和工具論。其次是該學科的研究方法問題。網絡法學不僅意味著一個新研究領域的出現,也同時蘊含著一種新的研究方法的崛起。有學者對該學科典型的研究方法展開了系統論述。申言之,利用大數據資源,通過計算分析而展開對于部分法學問題的研究,成為一種日漸重要的研究手段。這顯然逐漸成為該領域的基本共識。最后是基本理論問題。有的學者從法學理論的高度來審視數字法學的重要價值和理論根基。也有學者從法學角度對習近平網絡強國思想展開研究。

2.關于人工智能、個人信息保護和算法治理

網絡法的研究對象包括人工智能、個人信息、數據、算法等等。針對這些研究對象的探討,無法完全歸入某一傳統部門法,因此有必要獨立研究和觀察。

人工智能與數據、個人信息和算法之間存在著內在聯系。從籠統的角度來看,人工智能可以視為一個綜合性系統,數據、個人信息是該綜合性系統賴以存在的重要原材料,而算法則是該綜合性系統正常運轉的基本手段。人工智能與數據、個人信息和算法三者均在2022年的研究中占據一席之地。但從比重分布來看,如果說2022年之前的研究較多關注作為綜合性系統而存在的人工智能,那么2022年度的研究則更加傾向于具體討論作為人工智能這一系統之重要成分的數據、個人信息和算法。首先,關于人工智能問題的研究。2022年度,關于人工智能的研究仍然重點關注法律責任承擔問題,具體而言則是人工智能是否具備人格(主體資格)的問題。雖然學界對此至今仍未廣泛形成共識,但是不少學者對承認人工智能之主體資格的觀點表示擔憂。也有學者認為關于人工智能法律責任問題,應當越過主體資格之爭,而關注人工智能可解釋性問題。除了法律責任問題之外,本年度也有學者從法律邏輯角度對人工智能展開研究。其次,個人信息保護研究仍然是2022年網絡法領域的研究重點。《個人信息保護法》生效實施,為個人信息保護制度的研究,尤其是為解釋論研究,提供了重要素材和抓手。然而值得注意的是,從發文結果觀察,《個人信息保護法》生效實施一年多以來,對于個人信息保護問題的研究尚未顯著地轉向解釋論方向。這一現象與《民法典》實施前和實施后研究方向巨變的現象之間形成明顯對比。從發文數量角度觀察,對于個人信息保護制度的研究,仍然較為集中于基礎理論和基本原則層面。基礎理論層面具體表現為:個人信息保護原理、個人信息保護路徑、個人信息保護法的理解維度、個人信息權、“個人信息”概念或“數據”概念、個人信息識別性以及個人信息與隱私間關系等等。基本原則層面具體表現為:誠信原則、比例原則以及安全透明原則等等。這似乎反映出個人信息保護研究者間共享一個學術觀念:相比針對眾多具體條文展開解釋論研究,對于基礎理論的研究顯得更為重要而迫切,因為其能夠為解釋適用具體條文奠定基本方向。雖然針對基礎理論和基本原則層面的研究較為集中,但不乏針對具體個人信息保護制度而展開的研究。但是這類研究所涉之問題亦非全面開花,而是集中于幾大問題,具體表現為:個人信息處理的合法性基礎(重點是同意、公共利益和公開三項)、敏感個人信息的處理以及個人在個人信息處理活動中的權利以及跨境個人信息傳輸等等。不過可以期待,當對個人信息保護制度基礎理論進一步形成共識之后,對于《個人信息保護法》的解釋論研究將成為未來的重要課題。最后,算法治理研究是另一大重點。的確,隨著企業合規建設的推進,算法治理成為企業合規體系建設過程中無法回避的重要關竅。2022年有相當數量的文章圍繞算法治理而展開,這恰恰反映出學者群體對于我國實踐問題的關切。從較為廣義的層面理解算法治理,可以說治理是關涉算法運行全過程的規制體系,包括事前的行為規制和事后的法律責任承擔。這兩部分基本上概括了學界對于算法治理的關注重點。《個人信息保護法》第24條與算法治理問題緊密相關,不少學者以該條文為切入點展開了對算法治理體系的研究。倫理作為算法治理的一種重要手段,也開始受到部分法學學者的重視。

值得注意的是,平臺用工作為一個重要場景得到學界的關注;前述許多問題都在這一場景中得到進一步展開。當下的平臺用工模式是不同于傳統勞動關系或勞務關系的新模式。這一模式之下,“用人單位”和“勞動者”的定位、關系平衡以及相關權益保護問題頗為棘手。2022年,眾多學者從社會法學角度,對平臺用工問題展開了進一步研究,包括用工責任分配、用工算法規制、用工勞動基準、離線權、算法權力等等。同時,個人信息保護問題也在平臺用工這一具體場景下得到進一步展開。

除此之外,網絡法研究者也及時跟進該領域的眾多新生事物并從法學角度予以回應。例如,2022年《東方法學》設置元宇宙專題,集中刊發了涉元宇宙法律規制的系列研究成果。再如,對區塊鏈問題,學者從不同角度進行了研究,包括區塊鏈技術與個人信息保護、個人征信體系之間的關系,還包括區塊鏈與反壟斷問題等等。又如,不少學者對于數字人民幣、NFT這些新興事物從法學角度展開了研究。

3.關于平臺治理

平臺治理問題顯然是2022年網絡法研究的一大重點。對于“平臺治理”概念可以有不同理解,例如企業自身對平臺的治理,抑或對平臺或企業不正當行為的規制。從本年度研究情況來看,更傾向于從后者,重點在于對平臺壟斷和不正當競爭問題的規制。平臺壟斷和不正當競爭問題是網絡法領域值得關注的重要問題。2022年《反壟斷法》再次修訂,對新形勢下平臺壟斷、數據壟斷等問題予以回應。學界同樣對這一類反壟斷問題予以高度關注,形成大量研究成果。另外,2022年《反不正當競爭法》也迎來新修訂草案,增加的重要內容之一是關于數據不正當爬取的規制,將該類不正當競爭行為從《反不正當競爭法》一般條款中獨立出來。相應地,學界對于數據不正當競爭問題也予以高度關注。可以預見,隨著《反不正當競爭法》的修訂結束,數據爬取問題等將為學界所關注。也有學者結合《個人信息保護法》中的守門人條款就這方面問題展開研究。

數字稅問題也是平臺治理項下的重要方面。數字稅涉及分配問題,關涉社會公平正義、社會福祉的實現,極為重要。2022年CLSCI期刊中有相當數量文章討論數字稅問題,充分體現了學界對該問題的重大關切。

當然,算法治理事實上也可以為廣義的平臺治理概念所涵蓋,這也與上一方面的部分問題形成聯系。

4.關于網絡與憲法發展

開展憲法與網絡法的充分對話,是2022年網絡法研究的重要特點。這場對話主要體現為對于數字人權的討論以及對數字規則體系憲法秩序的研究。一方面,關于數字人權的討論在2022年有所賡續。在數據社會、智能社會背景下,部分學者在具體部門法領域討論數據權益保護問題,但還有部分學者從基本權益、人權的高度展開研究。2019年有學者明確提出數字人權作為第四代人權之后,關于數字人權問題在學界得到了持續地討論和研究。2022年網絡法學界賡續了這一討論進程,就數字人權的屬性形成了新的思考成果,這些研究成果之間雖然在觀點上仍有所辯爭,但不可否認,這為未來就數字人權問題形成基本共識奠定了基礎。另一方面,有學者針對數字規則體系的憲法秩序展開了研究。例如,有學者就數字規則體系中憲法的“規范性”問題進行了深刻思考。還有學者集合具體場景重新反思了憲法與部門法之間的關系。

5.關于數字政務

2022年關于數字政務問題的研究,可以大致分為兩個分支。一方面,在新時代、新形勢的推動之下,傳統的行政法如何進行轉型、升級和再造。該方面產生了若干研究成果,例如《互聯網公共治理方式轉型的行政行為法回應》《互聯網公域治理結構轉型與行政組織法發展》《數字法治政府的機制再造》《論數字行政法——比較法視角的探討》等等。另一方面,當出現了傳統行政法律制度難以回應的新社會問題時,傳統行政法如何進行制度創新以解決問題。典型示例諸如公共數據開放利用制度研究。公共數據問題是當下我國社會面臨的急迫且重要的問題,可以期待未來在此方面有更多研究成果出現。

6.關于數據產權與數據交易

數據時代,數據是驅動社會有序、有效運行的重要資源。作為這個時代的共識,學界始終認為:應當促進數據流通,數據流通是數據有效利用的基本前提。而數據交易是數據流通的重要表現形態之一,因此有必要對此展開法學研究。但是,相當部分觀點堅持:確權是交易的前提。于是,數據財產權問題一定程度上被認為數據交易的先決問題。這樣的思維邏輯在2022年網絡法研究中表現為數據產權和數據交易兩大研究板塊并重的局面。

第一,關于數據財產權問題。這一問題上歷來存在若干并行的研究脈絡,而這些研究脈絡在2022年有所賡續和發展。首先,有的學者希望從傳統民法物權制度中尋找數據確權的靈感。這一研究脈絡主要通過參考所有權制度、用益物權制度和占有制度而展開。不過,從2022年的研究情況來看,這一研究脈絡中似乎已放棄從所有權制度中尋找確權方案的嘗試,但是通過參考占有制度而解決問題的努力仍在繼續,并有了新的發展。其次,有的學者希望通過參考知識產權的結構來化解數據產權問題。然而從2022年CLSCI期刊發表情況來看,這一脈絡下的新研究成果尚未更新。但是這并不意味著這一努力方向的式微。2022年11月,國家知識產權局辦公室公布《關于確定數據知識產權工作試點地方的通知》,確定8個地方作為開展數據知識產權工作的試點地方,或許這將再次掀起數據知識產權的研究熱潮。再次,有學者從權利束視角理解數據權益問題。又次,有的學者希望轉變數據財產權范式,而采用治理范式以解決數據財產權問題。最后,不少學者用分層、分置、結構化等思路處理數據財產權益問題,為數據財產權研究提供了有益智識。值得注意的是,2022年底,中共中央、國務院公布《關于構建數據基礎制度 更好發揮數據要素作用的意見》,針對數據產權,提出了數據資源持有權、數據加工使用權、數據產品經營權等分置的產權運行機制。可以預見,這將對網絡法學界未來關于數據產權的研究產生重要影響。前涉研究,主要是從總體上對數據財產權問題加以展開。另外需要提及的是,部分學者首先區分數據要素為公共數據、企業數據以及個人數據等等,然后分別根據不同類別的數據展開財產權方面的研究。

第二,關于數據交易問題。這一問題的研究大致可以分為兩大類。第一大類研究首先對于數據產權問題贊同某一學術脈絡或提出一種解決方案,在此前見基礎上探討數據交易問題。第二大類研究則直擊數據交易問題,不受數據財產權問題約束。就后者而言,有的學者認為數據交易最終是數據服務之交易,因此不宜走向數據財產權界定之路。

如果說前述數據產權和數據交易問題研究是針對海量的數據要素而展開,那么還要看到,部分學者對于數字作品問題也給予一定程度的關注。例如,有學者討論了數字作品非同質代幣化交易的法律意涵,有學者則對數字時代體育賽事直播畫面著作權保護問題進行了研究,等等。

7.關于傳統民法視域下的網絡法

如果從我國《民法典》七編制體例這一視角來觀察2022年網絡法學研究,二者相遇之處主要落入物權編、合同編、人格權編和侵權責任編。涉物權編部分,則主要涉及數據產權問題;涉人格權編部分,主要是個人信息保護問題,前述均有展開論及。

當網絡法遇上合同編,便產生智能合約或者涉網絡的格式合同問題。實際上,智能合約問題并非2022年的新問題,至遲自2018年以來,法學界便開啟對于智能合約的研究熱潮。2022年,智能合約的研究熱情仍然未顯著降低,但是在CLSCI期刊中發表的研究成果則鳳毛麟角。例如,2022年的CLSCI期刊文章中,只有少數文章對智能合約的法律性質、智能合約條款的建構路徑展開分析。另外,涉網絡的格式問題在2022年仍然得到學者關注,包括此類合同條款的特性以及相關提示說明義務等等。

當網絡法遇上侵權責任編,便產生權益侵害的救濟問題。一方面,部分學者對于《民法典》中的通知——刪除機制進一步展開研究。另一方面,部分學者站在新時代和新起點對傳統侵權責任判斷機制展開了新探索。從理論和司法實踐層面來看,傳統侵權法中侵權責任的構成要件在新形勢下出現了認定難的問題,侵權行為、因果關系、過錯、損害等要件均需要重新審視。2022年,眾多學者結合算法、個人信息等具體場景對侵權責任的判定問題展開了研究。不過,侵權責任問題從體系定位上看是對于權益的救濟,因此侵權責任問題的研究脫離不了對確權問題的探討。具言之,在網絡法領域中討論侵權問題,實際上仍然需要首先確認存在民事權利或者尚未上升至權利高度的民事利益。因此,網絡法中的侵權問題研究事實上與數據權益、個人信息權益本身的研究無法完全剝離。

8.關于網絡犯罪

2022年度關于網絡犯罪問題的研究,可以總結為多個關鍵詞,諸如:網絡時代刑法觀、數字財產犯罪治理、網絡平臺犯罪治理、計算機系統犯罪治理以及自動駕駛刑法歸責等。

但是對此若干關鍵詞加以總結,可以觀察到,網絡犯罪問題的研究總體涉及三個層面。

第一個層面是立足新時代、新形勢,重新思考基本刑法理念而倡導消極刑法觀,重新審視刑事法治體系。第二個層面是關注刑法總論中的基本問題,例如網絡空間正犯與共犯的界分、幫助行為的評價、過失犯具體預見可能性等。第三個層面是對于刑法各論的研究。在這一層面中,2022年度重點關注數據犯罪,并兼顧計算機網絡系統犯罪、電信網絡詐騙犯罪、虛擬貨幣犯罪以及涉自動駕駛犯罪等問題的研究。值得注意的是,隨著2022年《反電信網絡詐騙法》頒布實施,未來在反電信網絡詐騙方向的研究比重或將增加。

9.關于數字化司法

從2022年數字化司法研究所涉重點來看,總體涉及兩方面問題。

第一,關于智慧法院建設。在這一方向下,有的學者討論了在線訴訟的基本框架、思路、制度建構等問題。有學者討論了新時代下司法責任倫理問題。有學者暢想了法律監督數字化智能化、糾紛調解數字化、糾紛在線解決的信任機制等圖景。有學者則從互聯網法院、數字法院角度出發展開討論。還有的學者則針對法院技術應用問題展開研究和反思。第二,關于證據法的升級再造。數據時代和智慧法院建設為我國訴訟證據制度提出了重大挑戰。基于此,學界分別討論了大數據證明機理和可靠性問題、海量數據的多元化證明機制、電子數據的技術性鑒真、區塊鏈司法存證、大數據證據質證問題。

10.關于跨國別網絡空間治理

跨國別網絡空間治理問題的研究大致涉及三個子問題,即域外數據管轄權、跨境數據流動、國際數據保護軟法等。

第一,跨國別網絡空間治理涉及新時代下的國家主權問題。可以看到,無論歐洲還是美國,在網絡法領域中均不同程度涉及了長臂管轄權問題。針對這一問題,我國有學者展開了相關研究。第二,數據跨境問題無論是在國內還是在國際上都是一個重要問題。數據跨境涉及國家安全和主權,同時,如果跨境數據有涉個人信息部分,還涉及個人權益保護問題。因此數據跨境傳輸行為被認為具有高風險從而被嚴格規制。然而,隨著我國企業業務向海外擴展,以及外資企業的引入,數據跨境成為實踐中極為迫切的需求,有必要從法律層面予以妥適調整。本年度學者就數據跨境問題,尤其是結合《個人信息保護法》中有關個人信息跨境傳輸的規定,對這一領域進行了深入研究。第三,國際數據保護軟法問題。實際上我國學界關于軟法的研究已經持續相當一段時間,不過軟法研究最初并非針對國際數據保護問題。2022年有學者從這一獨特視角對國際數據保護問題進行分析。

11.小結與展望

從上述十大方面可以明顯感受到網絡法領域的獨特局面:研究問題廣遠,研究層次分明,研究者部門法背景多元。這種研究局面自然可以形成“眾人拾柴火焰高”的良好結果,有利于網絡法學領域研究情況的快速推進。這一局面也或隱或現地反映了研究者們的共識:網絡法問題的解決往往需要綜合運用多部門法知識。這意味著網絡法研究未來將帶有明顯的多部門綜合的領域法特征,而此特征對網絡法研究者亦提出了更高的知識和智力要求。

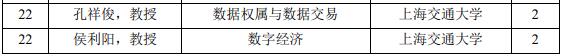

四、2022年度網絡法學CLSCI來源期刊高產學者觀察

2022年度網絡法學領域高產學者的標準為發文量在2篇及以上。綜合以上網絡法領域各個研究方向,網絡法學領域高產學者共計55位。

從單位來源來看,分別來自中國人民大學(5位)、中國政法大學(4位)、華東政法大學(3位)、北京大學(5位)、上海交通大學(4位)、清華大學(3位)、浙江大學(2位)、天津大學(2位)、北京航空航天大學(2位)、北京理工大學(2位)、對外經濟貿易大學(2位)、中央財經大學(2位)、廣東外語外貿大學(2位)、上海政法學院(2位)、南京大學(1位)、中國社會科學院(1位)、中南財經政法大學(1位)、中國人民公安大學(1位)、中國農業大學(1位)、西南政法大學(1位)、西安交通大學(1位)、吉林大學(1位)、四川大學(1位)、中國海洋大學(1位)、安徽大學(1位)、海南大學(1位)、煙臺大學(1位)。

從研究方向來源來看,分別涉及網絡與信息法的基本問題(20位)、網絡與憲法發展(1位)、數字政務(10位)、傳統民法視域下的網絡法(3位)、數據權屬與數據交易(9位)、數字經濟(5位)、平臺治理(4位)、網絡犯罪(8位)、數字化司法(12位)、數字化知識產權法(1位)、跨國別網絡空間治理(1位)、網絡法視域下的社會發展(4位)、信息時代的法學走向(5位)、元宇宙、區塊鏈與人工智能(11位)。其余方向沒有上榜。(詳見下表)

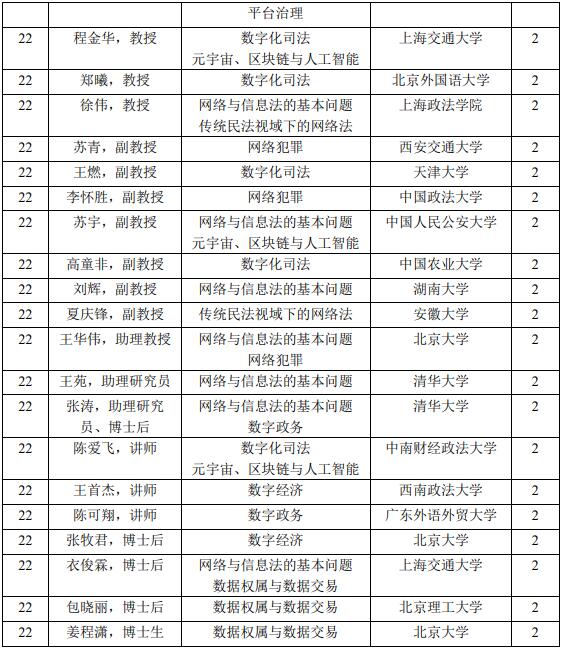

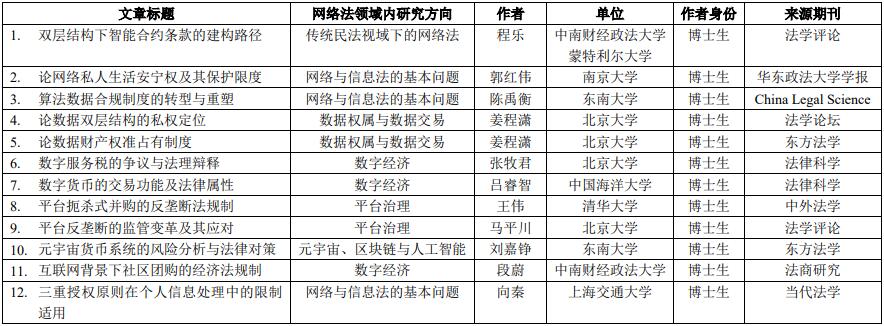

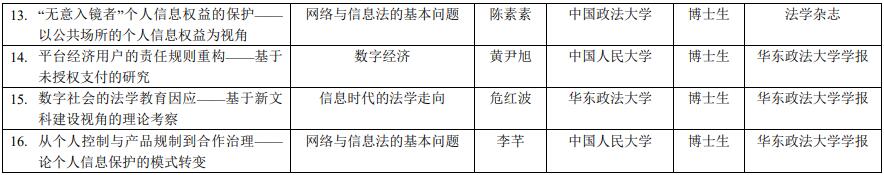

五、2022年度網絡法學CLSCI來源期刊學生發文量觀察

再次強調,本報告的“學生”是指國內外的全日制碩士、博士研究生(含:聯合培養)等。不包括高校教師或實務部門人員在職攻讀、博士后研究人員、與導師合作署名。

通過以上統計,希望對學生發文情況展現一定規律,以供各大研究生培養單位參考。

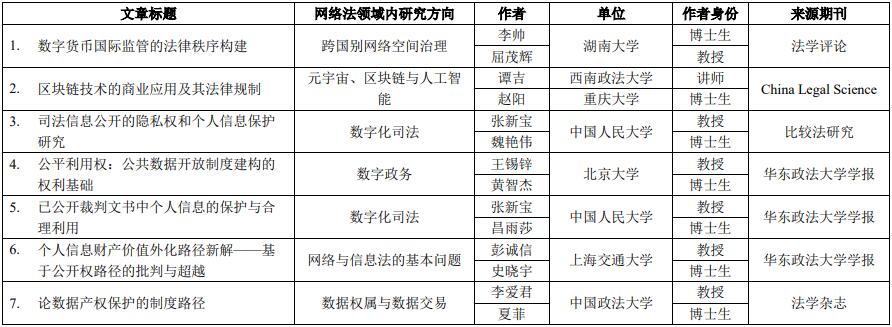

2022年度全年網絡法學CLSCI來源期刊共刊發論文351篇,學生發文16篇,占比約為4.56%。其中網絡與信息法的基本問題84篇,學生發文5篇;傳統民法視域下的網絡法12篇,學生發文1篇;數據權屬與數據交易29篇,學生發文2篇;數字經濟23篇,學生發文4篇;平臺治理20篇,學生發文2篇;信息時代的法學走向9篇,學生發文1篇;元宇宙、區塊鏈與人工智能32篇,學生發文1篇。其余學科領域無學生發文。其余學科領域無學生發文(詳見下表)。

除以上學生獨立發文外,還有部分師生合署文章,未包含在上述統計中,具體細目如下: