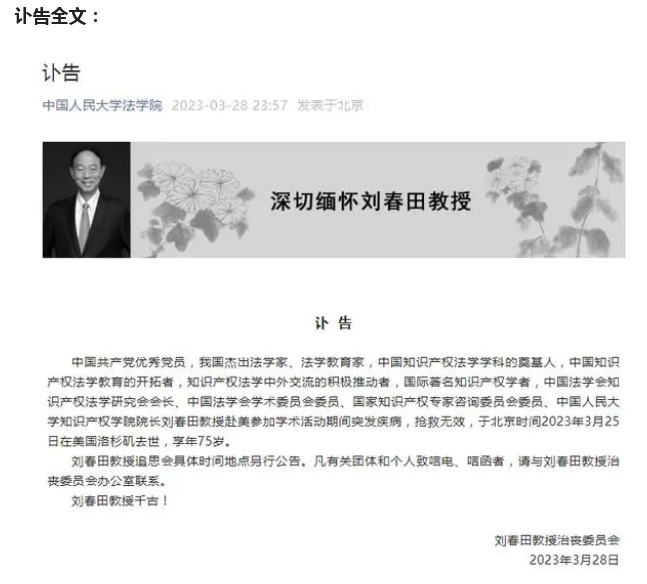

據(jù)中國人民大學法學院微信公眾號消息,中國共產(chǎn)黨優(yōu)秀黨員,我國杰出法學家、法學教育家,中國知識產(chǎn)權法學學科的奠基人,中國知識產(chǎn)權法學教育的開拓者,知識產(chǎn)權法學中外交流的積極推動者,國際著名知識產(chǎn)權學者,中國法學會知識產(chǎn)權法學研究會會長、中國法學會學術委員會委員、國家知識產(chǎn)權專家咨詢委員會委員、中國人民大學知識產(chǎn)權學院院長劉春田教授赴美參加學術活動期間突發(fā)疾病,搶救無效,于北京時間2023年3月25日在美國洛杉磯去世,享年75歲。

訃告全文:

此前報道:

劉春田:書山千度春 學海萬般田

幼隨父母從老家山東樂陵來到北京,知天命之年還說自己是典型的山東人;受幾代人熏陶,酷愛京劇,十歲時,為全家人能聽上馬連良的《朱砂井》,不惜“立雪”廣和劇場,徹夜排隊。在哥哥的誘導下還差點進了中國戲曲學校;在學術問題上,真誠地與人辯論,但從不掩飾自己的自信……

劉春田教授給人留下的是一種線條硬朗、觀點犀利的印象。這種印象,即便不眼見其人,一個熟稔的畫師也能勾勒出其風骨神韻。

劉教授熱情地與記者握手寒暄。他身材魁梧,聲音洪亮,握手時很有力度。這是一副標準的山東大漢形象。劉教授告訴我們,山東人率真,為人直率、真誠,當然也比較喜歡較真兒;而北京呢,多元文化的融會,肥田沃土,養(yǎng)育長材大器,形成了北京人大度、豁達,兼容并包的品格。家庭的耳熏目染培育了他山東人的性情,而五十年的北京生活,則讓他涵蘊了京腔京韻。

更有意思的是,劉教授突然話鋒一轉(zhuǎn)說,世界各國的法律既有差異性,也有共通性,在相互借鑒交融的同時又不失其本真,才能獲得真正的發(fā)展。

青春無悔

人類歷史是螺旋式發(fā)展的,有高潮,也有低谷。高潮時要懂得居安思危;低谷時也應堅守信念,不可隨波逐流。有一段歲月,把所有中國人都卷入了史無前例的動蕩。在那段時光中,劉教授兩次與大學失之交臂,提起那段經(jīng)歷,他仍然唏噓不已。他說他們這代人,經(jīng)過了太多的史無前例,不過他相信這些以后不會再發(fā)生了。

1966年,劉春田高中畢業(yè)。清華大學招生,素有“找生”的傳統(tǒng)。他們利用校慶,把北京幾所重點中學的應屆畢業(yè)生接到清華園,參觀學校、介紹專業(yè),鼓勵報考。

他和不少同學一樣,瞄上了各自鐘愛的專業(yè)。6月,距高考只剩下一個月。若按慣例,不出意外,他們再有兩個半月就進入大學。不料,十年“文革”開始,他第一次與大學擦肩而過。

1968年,劉春田赴山西晉北插隊,開始了直面人生的漫長歲月。1970年,他到太原鋼鐵公司工作。兩年后,因工作出色,被推薦參加工農(nóng)兵大學入學考試,專業(yè)是儀表自動控制。那年入學機制已由原來的推薦入學改為推薦與考試相結(jié)合。

他們單位只有一個指標,和他同考的是兩個小學未畢業(yè)的學徒工。于是,涉世未深的劉春田信心滿滿,自認為是不二人選。但考前,有人告訴他:“你何必白費功夫,早就內(nèi)定了!”劉春田頗不以為意,開玩笑地說,他們認字么,恐怕連教室也找不到!不料,那位小學生幸運地上了大學。造化弄人,劉春田再一次與大學失之交臂。

江山易改,稟性難移。時代可以輕易地改變?nèi)说拿\,卻無法改變一個人的天性。厄運有時可以將人徹底擊潰。但年輕的劉春田天性達觀,他認為,積極的人生態(tài)度可以點石成金,可以化腐朽為神奇。

他認為,閱讀是一種生活方式。他把《論語》《孫子兵法》抄下來,朗讀、體悟,還托人在太原圖書館借來《史記》《資治通鑒》等,整本整本地抄寫,既學了歷史知識,又練了字。此外,凡是能夠借到的哲學和文學名著,也都一一涉獵。

劉教授笑言,那時他們單位宿舍里就一張桌子、一盞臺燈,別人下班后都搓麻將、打撲克,惟有他“霸占”著桌子和臺燈,讀書自樂。

“古人說,少成若天性,習慣成自然。從小養(yǎng)成的讀書與思考的習慣,讓我的生活充實,只要有書看,便不覺苦,更談不上寂寞,沒有人可以荒廢你,能荒廢你的,只有你自己。上大學固然好,不上大學也不可自棄。對于我來講,所謂十年“虛度”是形式上的,那時,我還是認真讀了點書的。在工廠,無論領導、群眾、知識分子、還是工人,遇有難解或爭議之事,往往找我尋求答案。能答則答,不會的就迫使你學,久而久之,我在工廠里有了個雅號"教授",劉教授感慨道。機遇總是垂青有準備的人,當另一次機會來臨的時候,他以優(yōu)異的成績考上了中國人民大學。

命運的轉(zhuǎn)機

恢復高考,國家又獲得了一次生機。1978年,劉春田按照招生簡章,依次從高至低填報了八所學校。而在當時,人民大學排在清華大學、北京大學之前,位居招生簡章的第一名,從此,他與人大結(jié)下了不解之緣。

劉教授對他的人生總結(jié)是,曲折而簡單。曲折是因十年動亂遭受數(shù)次挫折;簡單則是因除了當過十年的農(nóng)民和工人外,其余時間都是在學校度過的。

自幼受家風熏陶,動蕩時期又以讀書為樂,劉春田對史學產(chǎn)生了濃厚的興趣。因此,高考時,第一志愿是歷史學。不料,鬼使神差地學了法律專業(yè)。多年后,他才知道,當時分管招生的系主任張希坡教授看檔案時相中了他,把他偷偷地調(diào)到了法學專業(yè)。

劉教授戲稱是張希坡先生的上帝之手將他帶入了法學之門。然而真正帶他登堂入室、走到今天的,是他的研究生導師佟柔先生。

劉教授回憶當年的讀書生活說,當時授課的幾乎皆為名師,如孫國華先生教法理學,許崇德先生教憲法學,高銘暄先生教刑法總論,王作富先生教刑法分則,江偉先生教民事訴訟法,佟柔先生教民法等等。諸多名師,各有千秋,但聽來聽去,惟對民法情有獨鐘。

當時同學多認為民法太復雜,十幾人報考研究生,只有劉春田一人選民法專業(yè)。從此入室佟柔教授門下。

談起佟柔教授,劉春田景仰之余,無限感念恩師。佟先生的敬業(yè)精神、學術造詣、治學態(tài)度和為人師表的杰出風范,至今仍銘刻在心中。

1985年,劉春田畢業(yè)留校。沒有講課經(jīng)驗,佟老師就為他創(chuàng)造機會,派他給某省縣委書記培訓班講課。劉春田擔心能否勝任,佟老師鼓勵他說:“我看你行,去了出一身汗就過關了。”

劉春田硬著頭皮登上了講臺,正值酷暑,加上緊張,三個電扇對著他吹,還大汗淋漓,全身都濕透了。一個上午過去了,劉春田恍然大悟:“原來課就是這么講的啊!”

劉教授說,佟老師是一位偉人,他的敬業(yè)精神,堪稱典范,非常人所及。學術是他生命的全部,上下求索、參悟天道與追求人格的至正至善,是他一生的寫照。佟老師一生淡泊名利,他把學術思考作為一種生活方式,他有一種特殊的感召力,他的學生乃至同行都衷心地尊敬他、愛戴他。

佟柔先生的人格魅力不斷激勵著劉春田,這使他成長為了一位著名的民法學者。劉教授認為導師佟柔對自己的影響至深。

我思故我在

“我思故我在”,當大哲笛卡爾下這個論斷的時候,他只不過是把人作為一種考量世界的尺度,把人類知識的來源奠定在“我思”的基礎之上,把人類的理智當成了事物的立法者。

對于一名學者來說,貢獻思想則是證立自身價值的方式。在知識產(chǎn)權學界,劉春田的思想常常與眾不同,他的觀點,尤其引人關注。對此,他解釋說,長期以來,他所關注的,主要是基本的理論問題,求新不是目的,而是源于對實踐問題的困惑。沒有人沒有困惑,為了解惑,不得不反思傳統(tǒng)的學說與理論,進而在學習與研究的基礎上,慎重地提出自己的見解。

凡是認真思考的觀點,即使與傳統(tǒng)不合,也無所顧忌地提出,面對批評意見,他泰然自若。

“實事求是是知識分子的天職,學術求真,科學的生命在于批判與革命。在學術問題上,沒有什么東西是天經(jīng)地義的。思想和表達是每一個人的權利,真的學術,無關個人恩怨與得失。豈能看人臉色,因他人毀譽臧否而輕言放棄。”劉教授這樣說。

當提到他的老朋友、已故學者鄭成思教授的時候,劉教授凝重而坦然。他說,“鄭老師是一位益友、良師。他是一位非常敬業(yè)、非常刻苦的學者,他為中國的知識產(chǎn)權事業(yè)做出了自己的貢獻。”他感念鄭老師多年來的助益,同時坦承與鄭老師的學術觀點“每每不同”。“我們以諍友相識,長期合作,在諸多問題上相互辯難,爭了二十多年。但我們的私交一直很好,在他去世前,我們還在討論問題,還就信息產(chǎn)權問題各抒己見。”

當記者追問二人的論戰(zhàn)有無結(jié)果時,劉教授的回答質(zhì)樸而果決:“我們倆人對自己的觀點都是非常執(zhí)著,誰也說服不了誰。我的觀點是思索的結(jié)果,我相信這些觀點終究會由實踐作出回答,如果合于科學,總會被人接受。”劉教授分析說,他也反思過二人的分野,根本原因或許還在于各自知識結(jié)構的不同。

在知識產(chǎn)權問題上,劉教授認為,知識產(chǎn)權制度產(chǎn)生于資本主義工業(yè)經(jīng)濟時代。幾百年來因應生產(chǎn)力和社會結(jié)構的發(fā)展,與時俱進。工業(yè)革命時代的資本主義是“創(chuàng)”“造”兼?zhèn)洌髞碛捎诳茖W技術與市場化的提高,“創(chuàng)”“造”分離,把“創(chuàng)”留給了自己,把“造”則甩給了相對落后的國家。中國正值從農(nóng)業(yè)社會向工業(yè)社會過渡的進程中,又遭遇了“網(wǎng)絡時代”這樣一個人類嶄新生產(chǎn)方式的來臨。中國當前的長處是“造”而不是“創(chuàng)”,我們面臨的是工業(yè)化與網(wǎng)絡化畢其功于一役的重大變局。與其他國家一樣,知識產(chǎn)權立法必須從現(xiàn)實的本國國情出發(fā),在充分考量國際條件和中國文化傳統(tǒng)的基礎上,量體裁衣,設計既符合現(xiàn)階段諸方面實際情況,便于與國際交往,又利于未來發(fā)展的制度。這既非片面地強調(diào)國情,不顧國際大勢,也非不顧國情,一味地強調(diào)全球化、一體化所能奏效。所以,事情難就難在這里。

在談到治學之路時,劉教授說,學術研究關鍵是要講究方法。方法需要系統(tǒng)地學習掌握,要有秩序、有倫次,零敲碎打、支離破碎、捉襟見肘,是形不成一套行之有效的方法的。如果沒有科學的方法,就意味著沒有學術能力。

“滿天星斗不如一輪紅日”

“即使有滿天星斗,照樣是漆黑一夜,只要有一輪紅日就足以照亮全球。在科學問題上,學者的任務是給人太陽的光輝,不是給人月亮和星星,更不是給人以行夜路的燈桿。一盞路燈只能照亮五十米。”

當劉教授緩緩地說出這句話時,記者震撼于其間的哲理深度。

他說,學術問題歸根結(jié)底是思想問題、認識問題,而思想的深度又取決于現(xiàn)代的教育水平。劉教授認為,高等教育應當是理性教育,不是感性教育。它所教誨于人的應當是一種思考的能力,一種學養(yǎng)和思想的維度與深度。

劉教授說,近些年他間或?qū)Ω叩冉逃M行思考。我們現(xiàn)在為什么沒有世界一流大學?難道是我們的學生不行嗎?他認為,在中國,世界一流的學生是現(xiàn)成的,之所以沒有世界一流的大學,在于沒有世界一流的教師。

“人文社會學科的很多被推崇的所謂名師,不少人是故事講得好,而不是傳授科學的理論與方法。有些人所做的,類似填補連闊如等傳統(tǒng)藝人留下的空白。沒有說書的,民眾卻需要有點知識含量的精神食糧。通過聽故事,可以滿足他們的需求。講故事不是壞事,但這不是高等教育。”劉教授說,中國高等教育的這種評價標準導向應當改變。

古人早就說過,授人以魚不如授人以漁。教師如果只是說書高手,零碎知識的販賣者,那么中國的知識天空里所呈現(xiàn)的永遠只是一些小星星。而我們的民族需要的是科學與藝術上的一輪紅日。

劉教授喜歡京劇,尤其推崇“馬派”。他自認沒資格做票友,愛好而已。空閑時,喜歡唱一段馬連良的《淮河營》《借東風》。談起馬連良京劇的巧、俏、率,說到《淮河營》里面的蒯徹之善辯,劉教授講得手舞足蹈、頭頭是道。他還喜歡旅游與體育。每次外出,有爬山涉水的機會,他從不放過;還是巴西隊的鐵桿球迷,癡迷于藝術足球,并因此而死看不上法國隊;他崇拜英雄,盛贊米盧、馬俊仁;也很喜歡籃球,1.83米的個頭,年輕時球打得不錯;看籃球就過于追求完美,自從喬丹退役后,對籃球也就沒有了多少興趣。

每一個人都生活在特定的時代,每一個人的行為,不僅塑造著他自己,而且也匯聚成了這個時代的涌流。當我們勇敢地擔承責任時,我們的生命也會因此長存和更有意義。

劉春田,在知識產(chǎn)權領域辛勤耕耘幾十載,他能沉得下去,認真地為學為人,同時他也不甘沉默,自信地揮灑自己的觀點……

(來源:《法制日報》2007年8月12日第13版)