編者按

2022年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2022年CLSCI期刊發文統計分析系列報告。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

法典編纂研究逐步深入

“雙碳”議題討論熱度攀升

——2022年度CLSCI來源期刊環境法學發布情況與統計分析

2022年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1861篇,2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇,2020年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1938篇。除法學研究、法學家、中國刑事法雜志、China Legal Science外,本年度其他CLSCI期刊均刊發了環境法學論文。本年度環境法學論文總計74篇,2021年度為45篇,2020年度為49篇。

(二)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在3篇及以上。據此,本領域高產學者為:中國法學會呂忠梅教授(7篇),北京大學鞏固教授(5篇),武漢大學秦天寶教授(5篇),中南財經政法大學張忠民教授(4篇),武漢大學陳海嵩教授(3篇),華南理工大學劉長興教授(3篇),中南財經政法大學余耀軍副教授(3篇)。

(三)年度領域研究熱點與趨勢

2022年,CLSCI來源期刊共發表74篇環境法學領域論文,較2021年大幅增多(2021年為45篇),約占全年CLSCI來源期刊總發文總量的3.98%(74/1861)。但總體而言,環境法學論文與其他法學學科發文量還存在較大差距,在十四類學科領域中位于第十位,僅高于法律史(71篇)、知識產權法學(70篇)和社會法學(29篇),遠低于刑法學(288篇)、民法學(281篇)、法理學(236篇)等傳統法學學科領域。其中,三大權威期刊(《中國社會科學》《中國法學》《法學研究》)共發表4篇環境法學相關論文,約占法學各學科三大權威期刊上發表法學論文總數的2.2%(4/182),約占環境法學全年CLSCI來源期刊發文總量的5.41%(4/74)。具體是《中國社會科學》刊發1篇,《中國法學》刊發3篇。

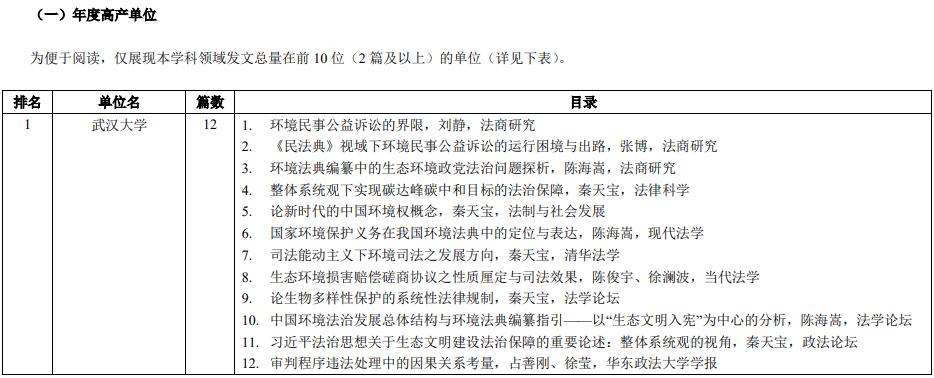

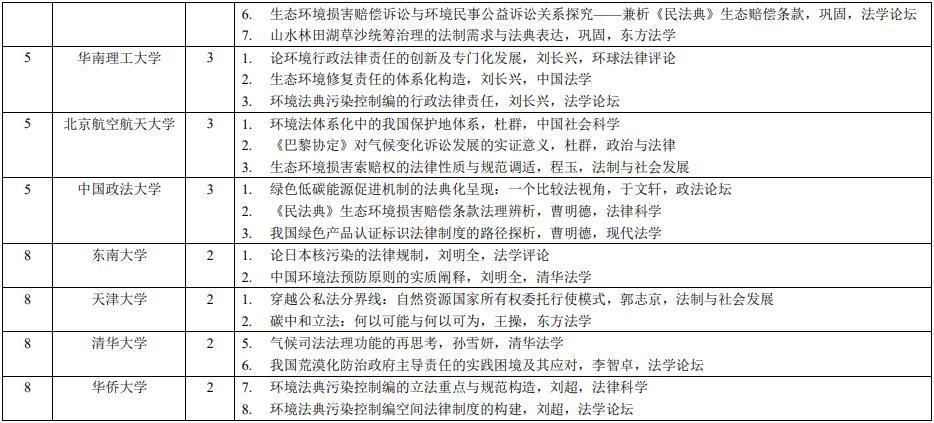

2022年,在CLSCI期刊上發表環境法學論文在5篇及以上的共4家科研單位(合作署名、多家單位,本報告統計標準為第一作者、第一單位,以下不再特別說明)。具體來看,武漢大學獨占鰲頭,共發表12篇,中南財經政法大學次之,共發表11篇,中國法學會位居第三,共發表8篇,居于第四的北京大學則共發表7篇。從發文的整體情況來看,各單位在CLSCI期刊刊發環境資源法學論文呈現出以下特征:其一,除高產單位以外,其他院校發文數量差異較小,多為1至2篇。其二,囿于學科特點,傳統法學院校在CLSCI期刊上刊發環境資源法學論文整體數量較少,但仍呈現出一種積極良好的發展勢頭,部分非傳統“五院四系”院校如華南理工大學法學院和北京航空航天大學法學院的實力不容小覷,分別發表了3篇和2篇期刊論文。

2022年,在CLSCI期刊上發表環境法學論文的作者共52名(對于合作署名論文,本報告僅統計第一作者)。從發文的作者構成來看,絕大多數為教授和副教授獨立發文,本年度僅有4篇論文為作者合著,占總發文量的5.41%,相較2021年,2022年環境法學獨立發表論文的特征進一步凸顯。呂忠梅教授以7篇發文量繼續成為2022年環境法學最高產作者。秦天寶教授、鞏固教授以5篇發文數量緊隨其后,陳海嵩教授(4篇)、張忠民教授(4篇)、劉長興教授(3篇)、余耀軍副教授(3篇)亦以較多的發文數量成為高產作者。需要關注的是,本年度共有4篇博士生以獨作或第一作者的身份發表的論文,約占總發文量的5.41%。可見雖然教授與副教授仍舊是環境法學CLSCI發文的主要力量,但后起之秀不斷涌現,環境法學研究薪火相傳、發展后勁十足。

2022年,中國環境法學研究在習近平生態文明思想的指引下穩步前進,總體呈現出“既重視基礎理論研究,又積極回應實踐需求”的特點。2022年,中國環境法學研究主要聚焦于環境法典編纂、“雙碳”目標下的法律議題、環境司法的反思及優化、生態環境損害賠償的基礎問題、整體系統觀的理論及實踐、環境法律責任的深入探討、自然保護地與自然資源管理及相關問題等主題。各主題具體研究總結如下:

1.環境法典編纂及相關問題研究

呂忠梅對環境法典編纂的一些基礎問題進行了深入研究論述,文章指出,環境法典中的人性標準由理性經濟人拓展至“生態理性經濟人”。環境法典中的自然呈現出“資源—環境—生態”三個面向。可持續發展應作為中國環境法典的基礎概念和邏輯主線,應當將可持續發展確定的價值體系外化為環境法典的調整范圍與規范構造。此外其還論述了環境法典“行政領域立法”的屬性,并探討了類型化思維下的環境法典規范體系建構,指出類型化思維的雙向性、開放性、價值歸依性等特性在方法論上有益于環境法典規范體系的建構。蔡守秋、張翔、秦天寶、陳海嵩、彭中遙、焦艷鵬等人在公法視閾下,探討了環境法典中的環境法基礎概念、國家目標作為環境法典編纂的憲法基礎、環境法法典化的行政法課題與調適、生態環境保護黨內法規在環境法典中的體現、生態環境責任規范的體系化、環境刑事責任的跨法典表達及其調適。曹煒則探討了環境法典基本原則條款,文章指出,環境法典基本原則條款應當排除綜合治理原則和損害擔責原則,增加環境利益公平分配原則、風險防范原則和環境責任者負擔原則,從而構建以可持續發展為內在意義脈絡,保護優先原則、風險防范原則、預防為主原則、公眾參與原則、環境利益公平分配原則和環境責任者負擔原則相互協作和制約的環境法典基本原則體系。陳海嵩以“生態文明入憲”為中心分析了中國環境法治發展總體結構與環境法典編纂指引,并探析了環境法典編纂中的生態環境政黨法治問題,研究了國家環境保護義務在我國環境法典中的定位與表達。吳衛星則進行了環境權在我國環境法典中的證成與展開,文章指出,我國環境法典的編纂應當回應人民優美生態環境的需要,在確認一般環境權的基礎之上,對應環境保護中的污染防治和自然保護兩大板塊,規定健康環境權和自然享有權這兩種類型的環境權。杜輝研究了生態環境法典中公私融合秩序的表達。張忠民在探討了環境法典綠色低碳發展編對可持續發展理念的體系回應與制度落實、綠色低碳發展編的編纂邏輯與規范表達后,又在憲法與環境法立法交互邏輯的基礎上研究了環境法典的體系定位與規范結構。鞏固不僅從資源、環境、生態概念的變遷切入,探討了環境法典基石概念,還提出了環境法典自然生態保護編的構想。劉超和劉長興則分別從立法重點與規范構造、空間法律制度的構建以及行政法律責任的角度論述了環境法典污染控制編。張寶也論述了預防理念的更新與環境法典污染控制編的制度實現,其還探討了環境法典編纂中民事責任的定位與構造。于文軒從比較法的視角出發,指出我國環境法典應當分別在“總則編”“污染控制編”“自然生態保護編”和“綠色低碳發展編”作出綠色低碳能源促進機制相應規定。曹宇亦探索了了將循環利用機制納入環境法典的理念、體系與制度構成。潘佳關注的是生態補償制度在法典中的塑造。還有一些學者則是以環境法典作為研究背景或視角來論述具體問題。如呂忠梅研究了環境法典視角下的生態環境法律責任,吳凱杰分析了法典化背景下環境法規范的類型區分與體系歸屬。

2.“雙碳”目標下的法律議題研究

余耀軍對氣候損害的概念、氣候變化非經濟性損害及其類型化進行了研究。文章指出,氣候損害概念呈現二元格局,即在國際氣候法律談判中納入風險防控,而在氣候訴訟中追究賠償責任。我國需要積極參與氣候損害概念的建構過程。氣候變化導致的非經濟性損害涉及的價值包括生命健康價值、文化價值、土地價值和生態環境價值,基于此,可將氣候變化非經濟性損害類型化為生命健康損害、文化損害、領土損害和流離失所及生態環境損害。高利紅探討了氣候訴訟的權利基礎。杜群、張忠民、孫雪妍則分別從《巴黎協定》對氣候變化訴訟發展的實證意義、氣候變化訴訟的中國范式及其與生態環境損害賠償制度的關系、氣候司法的法理功能等方面對氣候訴訟相關問題進行了思考。秦天寶研究了整體系統觀下實現碳達峰碳中和目標的法治保障。在整體系統觀的理論視野下,碳達峰碳中和目標的法治保障涉及法理與制度構造兩個層面的核心問題。實現碳達峰碳中和目標的法理基礎由時間、空間、價值、規范四個維度搭建,法治構造宜推動形成既創設新法亦遵循舊法的應對氣候變化立法系統、管制性機制與促進性機制協同的法律執行系統、救濟性功能與預防性功能兼具的司法保障系統以及“自上而下”與“自下而上”雙向互動的社會治理系統。劉志仁也探討了“雙碳”背景下中國碳排放管理的法治化路徑。潘曉濱研究了碳中和背景下我國碳市場公眾參與的法律制度。任洪濤討論了民法典實施背景下碳排放權數據產權屬性的法理證成及規范進路。王操對碳中和立法的必要性和具體操作進行了研討,認為碳中和立法應被定位為促進型立法。

3.環境司法的反思及優化

學界不僅立足一般的環境訴訟,也從具體的環境公益訴訟入手,對這一議題進行了研究。秦天寶討論了司法能動主義下環境司法的發展方向。郭武論證了中國環境訴訟類型的整合策略,未來中國環境訴訟類型的整合應當以專門立法模式為首要選擇,在遵循從環境行政公益訴訟到環境民事公益訴訟再到自然資源損害賠償訴訟的一般性邏輯順位的前提下,對海洋自然資源和生態環境損害賠償訴訟等環境訴訟類型作出特別整合。梁曉敏關注的是環境訴訟中“技術改造”責任承擔方式的規范化。占善剛、徐瑩從程序法的角度對審判程序違法處理中的因果關系進行了研究。此外,陳曉景、王慧、劉靜、張博分別從檢察環境公益訴訟的理論優化與制度完善、環境民事公益訴訟的司法執行功能及其實現、環境民事公益訴訟的界限、《民法典》視域下環境民事公益訴訟的運行困境與出路等方面對環境公益訴訟進行了討論。鞏固探究了生態環境損害賠償訴訟與環境民事公益訴訟的關系。

4.生態環境損害賠償的基礎問題研究

生態環境損害賠償制度仍然存在政府與社會組織之間提起環境民事公益訴訟的關系不甚明確、行政機關規避在行政訴訟中當被告或掩蓋監管不力之嫌等問題。曹明德指出,應當理順此項制度與環境公益訴訟以及其他行政程序之間的關系,改進生態損害磋商機制的程序設計,完善政府生態環境責任監督機制,并鼓勵公眾參與。程玉則對生態環境損害索賠權的法律性質與規范調適進行了研究,生態環境損害索賠權是自然資源國家所有權的程序性權能,其法律性質應當是行政權。索賠權的法律性質與索賠權的實施機制不應混淆。即使索賠權是行政權力,其亦可經由私法性程序機制實現目的。彭峰關注的是生態環境損害賠償中懲罰性賠償的適用限制。鞏固比較了生態損害賠償的私法和公法兩種模式,指出我國存在發展公法模式的良好基礎和條件,應充分利用。我國民法典生態損害賠償條款應以此為背景進行解釋,定位于作為公法模式制度基礎的公法規范。陳俊宇、徐瀾波研究了生態環境損害賠償磋商協議的性質厘定與司法效果。

5.整體系統觀的理論及實踐研究

整體系統觀是連接習近平法治思想和習近平生態文明思想的重要視角。秦天寶從整體系統觀的視角出發,指出習近平法治思想關于生態文明建設法治保障的重要論述具有重要的法理、法治和法學貢獻。此外,他還討論了生物多樣性保護的系統性法律規制,生物多樣性的遺傳資源多樣性、物種多樣性、生態系統多樣性等層次性特征要求其法律規制體系應更具有整體性和協調性。鞏固、劉衛先則從山水林田湖草沙統籌治理的法制需求與法典表達、陸海統籌在自然生態保護法中的實現等具體層面豐富了整體系統觀的研究。

6.環境法律責任的深入探討

劉長興關注的是生態環境修復責任的體系化構造,其指出《民法典》規定的生態環境修復責任,不宜在環境侵權制度框架下進行解釋,而應堅持其公益救濟、公法責任的定位,應將民事公益訴訟和生態環境損害賠償制度作為追究生態環境修復責任的特殊途徑。他還討論了環境行政法律責任的創新及專門化發展。余耀軍對土壤污染治理責任的減輕機制進行了研究,認為我國也應建立土壤污染治理責任減輕機制,明定抗辯事由,并結合土壤污染治理責任承擔方式的動態性,增加相關主體間的協商空間和路徑,對所涉及的各種權益進行均衡保護。李智卓探討了我國荒漠化防治政府主導責任的實踐困境及其應對。

7.自然保護地與自然資源管理相關問題研討

杜群研究了環境法體系化中的我國保護地體系,自然保護地體系、自然生態空間和生態保護紅線有著共同的法治邏輯特征,環境法體系應當對其進行一體化的法律調整,基本路徑是開展保護自然原真性、維護空間正義的“實證自然保護法”的新法域建設。闕占文對自然保護地中保護地役權的功能進行了審視,保護地役權維護生態系統完整性、增強自然保護措施適應性,回應自然保護的靈活性、確定性和可持續性要求,有助于應對我國自然保護地體系建設中的保護空缺、集體土地占比高、人地矛盾明顯、空間異質性等現實挑戰。保護地役權是特殊類型的地役權,難以歸入《民法典》地役權規范。有必要在自然保護地立法中引入保護地役權制度,明確其公共目標、創設主體、自愿設立與公共規制,規范保護地役權合同的變更要件和程序,并納入環境公益訴訟范圍。郭志京關注的是自然資源國家所有權行使模式,認為委托行使模式橫跨公私法兩個疆域。

8.其他問題研究

秦天寶論述了新時代的中國環境權概念,新時代環境權以滿足人民日益增長的優美生態環境需要為目標,具有新的理論內涵,是一項內生于我國環境法治實踐的新型權利。新時代環境權概念的誕生不僅代表著我國環境法治理論的新發展,還能在國際層面引領環境權概念的演進方向,為環境保護國際合作貢獻新的中國智慧。侯志強則是從環境權知識產權法保護的理論證成與規范構造出發,為研究環境權提供了新視角。金自寧關注的是科技不確定性與風險預防原則的制度化這一議題,考慮到不確定性的根源即“知識有限”,風險預防原則制度化的正確方向應是在具體情境中依據該原則的精神,在當下共同決策、共擔風險;在未來則持續學習、動態調整。曹明德對我國綠色產品認證標識法律制度的路徑進行了探析,提出我國應當通過強化認證機構的獨立性,平衡認證機構與申請人之間的制約關系,以及通過加強行政監管與社會監督,防止認證權力尋租,充分發揮綠色產品認證標識制度的實踐效果。李興鋒集中環境資源公眾共用物這一特征,探討了公眾共用物開發利用法律規制的困境與破解。華國慶、黃大芬研究了《民法典》視域下環境健康損害懲罰性賠償的適用。劉明全討論了日本核污染的法律規制。李傳軒從綠色治理的視角討論了兩企業環境刑事合規制度的構建。

9.小結與展望

觀察2022年環境法學領域的法學核心期刊發文,可以發現2022年中國環境法學學界在扎根中國本土實踐的基礎上,以解決中國問題為出發點,努力構建中國特色環境法學理論體系、學術體系和話語體系,為環境法學研究貢獻中國智慧。與2021年相比,環境法典編纂及相關問題研究占據主體地位,“雙碳”目標下的法律議題也成為學界研究的另一熱點。環境司法、生態環境損害賠償、環境法律責任、自然保護地與自然資源管理等制度完善仍是今年的重點研究議題。此外,整體系統觀的理論及實踐研究逐漸受到學界關注。2022年黨的二十大報告中明確指出“要推進美麗中國建設,堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化,協同推進降碳、減污、擴綠、增長,推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。”可以預見,整體保護、系統治理、降碳減污、生態保護等推動綠色發展,促進人與自然和諧共生,推進中國生態文明建設議題將會繼續成為2023年的研究熱點。