編者按

2022年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2022年CLSCI期刊發文統計分析系列報告。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

厚植理論根基省思司法改革

回應新興領域開拓數字視野

——2022年度CLSCI來源期刊法理學發布情況與統計分析

2022年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1861篇,2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇,2020年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1938篇。除中國刑事法雜志外,本年度其他CLSCI期刊均刊發了法理學論文。本年度法理學論文總計236篇,2021年度為248篇,2020年度為247篇。

(二)年度高產作者

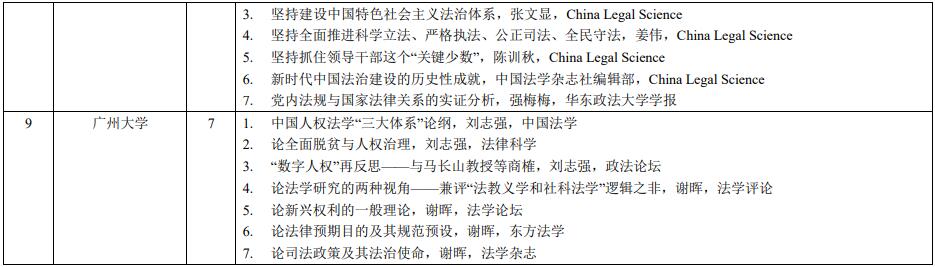

本領域高產學者的標準是發文量在4篇及以上。據此,本領域高產學者為:中國人民大學丁曉東教授(7篇),中國人民大學黃文藝教授(6篇),中南財經政法大學陳柏峰教授(6篇),中國法學會/吉林大學張文顯教授(5篇),華東政法大學胡玉鴻教授(5篇),南京大學陳坤副教授(5篇),廣州大學謝暉教授(4篇),中國社會科學院李廣德助理研究員(4篇)。

有部分學者因所在單位未在本次高產之列,故在此展示其論文發表情況:

南京大學陳坤副教授在《中國法學》發表了《論法律解釋目標的逐案決定》,在《法學家》發表了《“法律解釋”的概念厘定》,在《法制與社會發展》發表了《法律推理中的價值權衡及其客觀化》,在《環球法律評論》發表了《法律推理領域中的形式邏輯及其不可取代性》,在《法學》發表了《類推解釋思路及其運用》。

此外,中南財經政法大學陳柏峰教授除上表中發表過的5篇論文外,還在《中國社會科學》發表了《社會誠信建設與基層治理能力的再造》。經與中國社會科學編輯部溝通,綜合考慮稿件流程和責編負責情況,該篇歸入社會學,學科歸屬不在法學學科。特此說明。

(三)年度領域研究熱點與趨勢

2022年法學理論學科延續著強勁的發展勢頭,本年度法學理論學科在CLSCI期刊上發表論文共計236篇,其中三大刊發文數量為27篇,占比為11.44%,該比例較去年進一步提升,凸顯了法學理論學科論文的高質量發展趨勢。

高產作者方面,本年度法學理論高產作者人數為8人,其中有6人的發文量在5篇以上。就高產作者的年齡結構來看,“50后”作者1位,“60后”作者2位,“70后”作者1位,“80后”作者3位,“90后”作者1位。總體上“80后”與“90后”作者占高產作者總人數的50%,這說明青年學者正在成為法學理論研究的中堅力量,法學理論學科正處于繼往開來的全新階段,學科研究的傳承與發展中不斷彰顯出法理學自身蓬勃的理論活力。

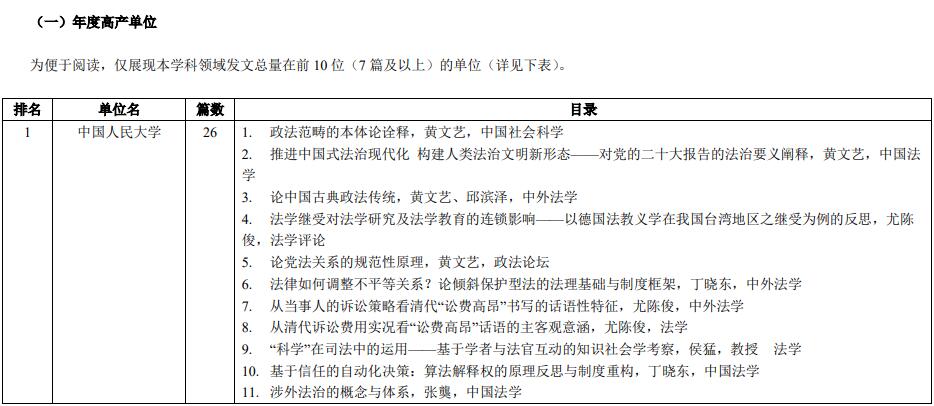

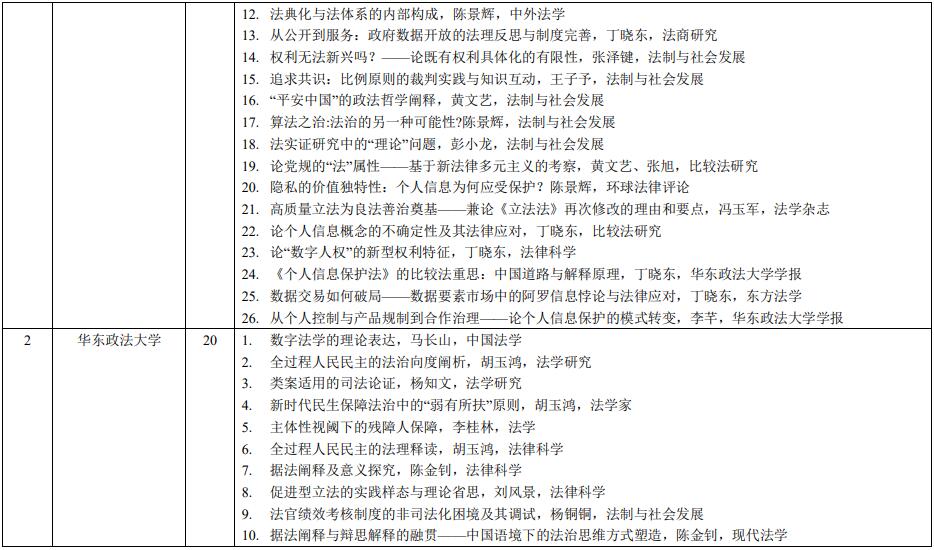

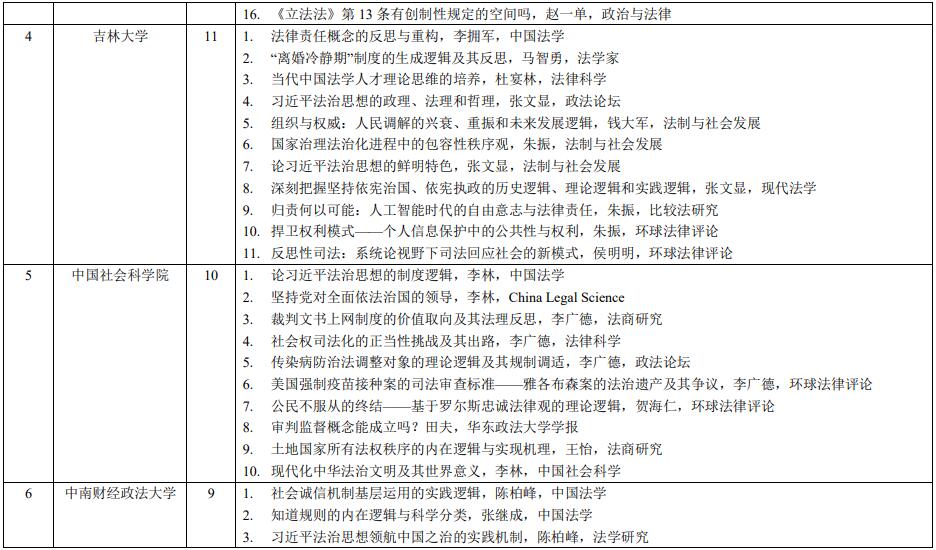

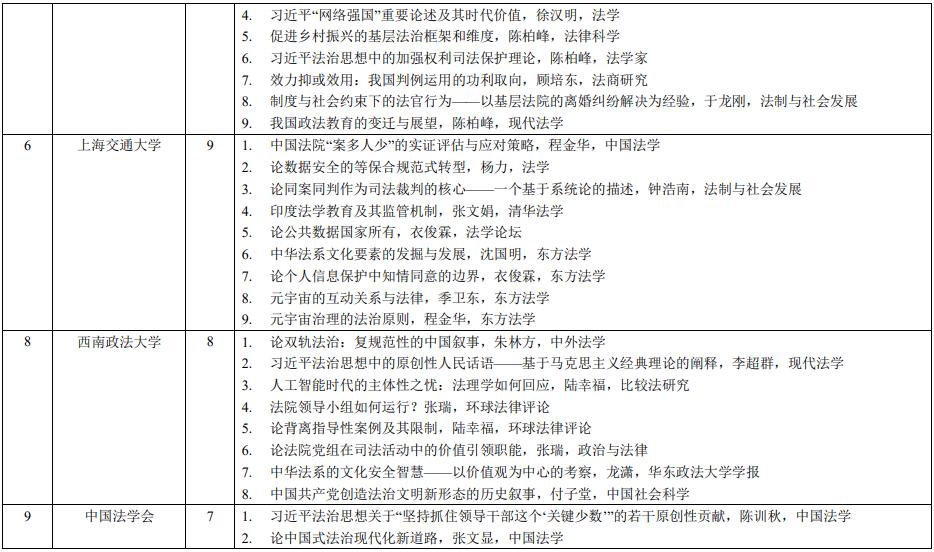

高產單位方面,總體發文數量的前三甲仍為中國人民大學、華東政法大學和中國政法大學,不同的是中國人民大學以26篇的發文量位居榜首實現了反超。華東政法大學與中國政法大學分別以20篇和16篇的發文數量緊隨其后。吉林大學作為老牌“五院四系”中的法學理論研究重鎮繼續保持著穩定的發文數量,以11篇的總發文數位居第四。此外,本次排行榜中其他高產單位名單較之去年存在著較大的變動,中國社會科學院、中南財經政法大學、上海交通大學與廣州大學異軍突起,展現出了法學理論學科在全國高校中蓬勃發展、有序競爭的良好態勢。當前法學理論研究呈現出多點開花的趨勢,“五院四系”之外的非“五院四系”院校在法理學上的成果愈發突出,中國法學會也以7篇的發文量躋身本次排行榜,為法學理論學科的學術發展和學科教育不斷注入著新鮮血液。

2022年,黨的二十大勝利召開,黨的二十大在深刻闡述新時代堅持和發展中國特色社會主義的一系列重大理論和實踐問題的同時,也為我國的法學發展提供了新的精神指引,為法理學提供了豐富且極具深度的研究素材。本年度法理學的學術成果中,既有在習近平法治思想與法理學基本問題上的宏大敘事,也有圍繞數字法學、人權法學、司法制度等具體領域進行的法學學科理論框架的完善工作。在新的時代背景與社會發展格局之下,法理學研究正不斷拓展著自身的理論視野與研究方向,呈現出兼收并蓄,多元融合的學科發展態勢。具體分述如下:

1.拓展基礎理論研究

理論探索是法理學亙古不變的恒久主題。時代與社會的發展日新月異,法理學自身的理論素材和思辨空間也隨之不斷繁衍,本年度法理學研究繼續在基礎理論領域發力,不斷追尋著學術世界中的理論明珠。

其一,習近平法治思想研究。習近平法治思想是馬克思主義法治理論中國化的最新成果,是中國特色社會主義法治理論的重大創新發展,對習近平法治思想的討論與解讀是法理學研究的重要任務。當前法理學界對習近平法治思想的研究不斷推進,在既有豐碩成果的基礎之上,習近平法治思想的相關研究呈現出宏觀解讀與微觀闡釋并重推進,理論發展與道路建設兼顧拓展的全面格局。其中,張文顯的《論中國式法治現代化新道路》和《習近平法治思想的政理、法理和哲理》、邱水平的《論習近平法治思想的法理學創新》、李林的《論習近平法治思想的制度邏輯》、公丕祥的《習近平法治思想與中國式法治現代化》和《習近平法治思想的哲學基礎》、楊宗科的《習近平法治思想與法治學體系》等文章繼續深耕于習近平法治思想的知識寶庫,不斷發掘其中蘊含的理論價值。另有學者聚焦習近平法治思想中具體的權利司法保護、人權發展、國家安全法治、網絡強國、共同富裕、平安中國等領域磨砥刻厲,各抒己見,探索習近平法治思想廣闊的應用空間。

其二,法理學基礎問題研究。法理學的基礎理論問題是法理學界的核心議題,深邃理論與自由思維的碰撞不斷為法理學研究提供著新的熱點與前沿,也收獲了輻射范圍廣、研究視角多樣的喜人成果。作為法理學的核心知識板塊,法律解釋的相關研究愈發深入。陳坤進一步厘定了法律解釋的概念、明確法律解釋活動的規范性;提出了法律解釋目標應逐案決定的觀點,構建了配套的方法論;還論述了類推解釋的思路及其應用,強調其適用范圍更廣、可操作性更強,以及更可能得出符合規范意旨的解釋結論等的優勢。陳金釗通過《辯思解釋的意義探尋》《據法闡釋及意義探究》和《據法闡釋與辯思解釋的融貫——中國語境下的法治思維方式塑造》,意圖緩和辯思解釋與據法闡釋間的緊張關系,其主張重視據法闡釋,突出其在強調法律的安定性、體系性和權威性等方面對法治的意義,以此探尋中國特色法治思維的塑造方式。陳銳針對反面解釋在其有效形式、邏輯根據及其位階進行了展開。在更為具體的細節解釋上,舒國瀅的《法律上“可為”指令之語義與邏輯分析》針對“可為”一詞進行了細致入微的分析,類似的還有張繼成的《知道規則的內在邏輯與科學分類》、張悅的《論我國法上“濫用”的判斷標準》,這類極深研幾的理論研究既凸顯作者本人深厚的學術功底,更彰顯了法理學研究的嚴謹與擔當。此外,立法論、法律義務、法律價值、法律責任、法秩序、法律推理等方面的理論研究進一步推進,法理學對自身理論問題的研究既致力于解決我國法治道路建設中存在的現實問題,亦在理論道路上展望我國法學學科體系的發展未來。

2.注重新興領域問題回應

數字時代下社會生產生活形態變革對法理學領域的沖擊和挑戰仍在繼續,新興技術高速發展的背后不僅隱含著法律滯后性的難題,其催生的各類新興法律領域與新興權利也使既有的法律規范體系陷入捉襟見肘的窘境。基于這一現實,本年度法理學研究在數字權利、人工智能、數據交易等領域深入探索,聚精于厘清其法律規范的理論基礎和邏輯脈絡。

其一,數字時代下描繪法學圖景。馬長山在《數字法學的理論表達》文中指出了當下興起的數字法學是現代法學適應數字時代變革發展的轉型升級,以其自身的理論體系、價值體系、學科體系為數字時代的法律發展和秩序構建提供理論解說和規范指引。何柏生深剖數字的法律意義,探尋數字時代下數字正義、數字民主的需求。陳景輝的《算法之治:法治的另一種可能性?》、齊延平的《數智化社會的法律調控》和陸幸福的《人工智能時代的主體性之憂:法理學如何回應》等文章也分別從法治與算法之治的辨析、數智化社會關系和人工智能對人主體性的沖擊等方面闡述著法理學的規范立場。法理研究在宏觀視角上把脈數字法學發展動向的同時,亦著眼于具體數字問題的理論表達。如楊立《論數據安全的等保合規范式轉型》、苗澤一《數據交易市場構建背景下的個人信息保護研究》、鄭玉雙《自動駕駛的算法正義與法律責任體系》等,研究視角豐富多元,成果涵蓋數據安全、數據交易、自動駕駛、數據開放等熱點問題領域,數字領域下規范體系構建的理論指導正在逐漸強化。

其二,構建新興權利發展理論。新興權利的不斷涌現是數字時代權利話語發展的顯著特征,其既易引發權利在概念和理論上的混亂,也會對司法實踐產生干擾。本年度法理學研究融合新興權利的邏輯基礎與實踐應用視角,為新興權利的發展提供理論指引。在新興權利的本體研究上,代表文章有謝暉的《論新興權利的一般理論》、張澤鍵的《權利無法新興嗎?——論既有權利具體化的有限性》和張超的《新興權利的利益衡量判定——以侵犯人格利益個案為背景的分析》等,文章內容既有理論上對新興權利概念本體的深刻剖析、新興權利與既有權利的關系展示,也有實證分析視角下判定新興權利利益衡量的理論嘗試。此外,“數字人權”是本年度法理學界討論熱烈的議題,眾多學者探索著“數字人權”發展的理論依循。丁曉東論述了“數字人權”的新型權利特征,其認為實證法角度下“數字人權”在我國和域外國家已然構成了憲法基本權利。劉志強認為“數字人權”是人權的數字化,主張從人權內部來證成“數字人權”。高一飛則跳出數字人權的權利研究,而將數字人權構建為一種價值系統,試圖拓展數字人權理論的廣度。

3.省思司法體制改革

公平正義是司法工作的生命線,是人民群眾的核心司法需求。在我國司法體制改革和司法體制綜合配套改革穩步推進的局面下,法理學正以更全面、更深刻的研究視角積極主動省思我國司法體制改革過程中遭遇的困境及其成因,用理論知識尋求破局之道。本年度司法領域的法理學研究成果豐碩,大到司法原理的應用小到裁判文書上網制度的探究,代表著法理學界對中國特色社會主義司法制度完善與實現社會公平正義的不懈追求。

在司法裁判領域,關于司法裁判的原理、方法、智能化傾向的成果不斷涌現,如魏治勛《司法裁判的道德維度與法律方法——從江歌案民事一審判決的道德爭議切入》、孫海波《論道德對法官裁判的影響》、鐘浩南《論同案同判作為司法裁判的核心——一個基于系統論的描述》、鄭智航《社會科學在司法裁判中的運用原理與方法》、李晟《從互聯網法到互聯網司法:技術與規范變遷中的多維互動》等文章,其中雷磊的《司法裁判中的事實及其客觀性》回應了“以事實為依據”和“以證據為依據”的論戰,指明案件事實是認識論意義上的事實,其中預設了對客觀真相的本體論承諾和規范性訴求,厘清事實與證據的關系并主張維系“以事實為依據”的裁判結論。同時有學者聚焦于裁判文書,李廣德認為當前我國已經建設了十余年的裁判文書上網制度向能動價值取向傾斜的趨勢不符合社會信用的生成邏輯,有悖司法權威的作用機制,主張未來裁判文書上網制度應向規范價值取向回歸;鐘林燕探討了裁判文書說理的修辭及其限度,認為要給裁判文書說理中的積極修辭設定合理性界限,即邏輯的形式理性限度和可接受的價值理性限度,以防過度修辭或者濫用修辭導致負面影響。

在司法體制建設的全局視角上,法理學者把脈我國司法實踐中的理論癥結,研究視野從司法改革的方法論反思到法院“案多人少”的實證評估,細致入微的檢視我國司法制度中比例原則、判例制度、人民調解制度、法院人事管理與績效考核等方面存在的種種問題。顧培東在判例運用深度嵌入我國成文法體制的情勢下,深入審視了我國判例運用的功利取向,主張推進權威判例數據庫的建設、合理塑造判例運用方式以及加快判例運用制度的系統化建設。為回答成文法體制下司法判例制度的應用場域提供了指引。侯猛討論了“科學”在司法中的應用,面對司法領域的科學挑戰提供了法學學者與法官強化聯系、凝聚“科學”共識,有機整合規范科學、社會科學和信息技術的法學知識體系建設思路。此外,朱明哲在比較法視野下討論司法參與氣候治理的實踐路徑,探尋氣候問題上司法與政策的互動通路,并以小見大的為我國司法改革提供域外經驗參考。

4.小結與展望

本年度法理學研究厚植基礎理論研究,開拓學術視野,肩負著承繼馬克思主義法理學的使命與擔當,充當著法學學科知識體系穩固的理論支點。展望學科發展的未來,我國法理學仍要繼續不斷地在法學內外尋求多學科、跨學科理論和方法的支持,站在法學學科發展的最前沿吸收人文科學、社會科學和自然科學的最新成果,在此基礎上不斷地審視與反思法學問題,以此豐富與完善法理學自身的理論,繼續為法學學科體系發展提供強有力的理論支撐。