編者按

2021年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2021年CLSCI期刊發文統計分析報告。現由法學創新網和法學學術前沿聯合發布。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

熱點領域呈現聚焦

知識產權時代之問

——2021年CLSCI知識產權法學發表情況與統計分析

本文是2021年CLSCI知識產權法學論文發表情況與統計分析。

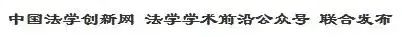

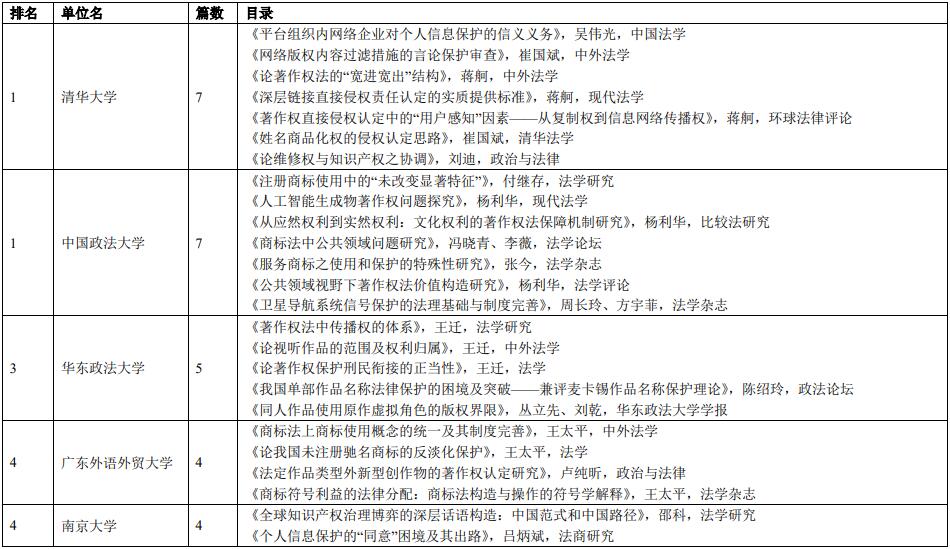

2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇(2020年是1938篇)。其中知識產權法學58篇(2020年是64篇)。除中國社會科學、法學家、法制與社會發展、中國刑事法雜志外,其他CLSCI均刊發了知識產權法學論文。鑒于本年度的統計,側重于展示知識產權法學學科的單位科研實力布局,因此今年的統計主要展現發文量在3篇及以上的單位及其作者(詳見下表),并在此基礎上展開知識產權法學學科發展的分析與評論。

(一)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在3篇及以上。據此,本領域高產學者為:華東政法大學王遷教授(3篇),廣東外語外貿大學王太平教授(3篇),南京大學呂炳斌教授(3篇),清華大學蔣舸副教授(3篇),中國政法大學楊利華副教授(3篇)。

(二)年度領域研究熱點與趨勢

2021年度,知識產權法學CLSCI來源期刊的論文數為58篇(去年為64篇),約占全年CLSCI來源期刊總發文數量的3.08%(58/1884)。與傳統的民法學、刑法學、法理學及刑事訴訟法學等學科相比,知識產權學科作為新興學科的CLSCI來源期刊發文量相對較少。

從三大權威期刊(《中國社會科學》《中國法學》《法學研究》)發文量上看,知識產權法學科2021年共發文7篇(去年為2篇),占法學各學科三大權威期刊上發表法學論文總數的3.91%(7/179),占知識產權法學科全年CLSCI來源期刊發文總量的12.07%(7/58)。其中,《中國法學》3篇(去年為0篇)、《法學研究》4篇(去年為0篇),本年度《中國社會科學》未刊發知識產權法學科論文(去年為2篇)。從三大權威期刊發文數量上看,2021年知識產權法學科發文數較2020年發文數有較大突破。

2021年知識產權法學發文量前三的刊物分別為:《現代法學》刊載8篇,《中外法學》刊載6篇,《法學雜志》5篇。與2021年相比,2020年發文量前三的刊物分別是:《法商研究》與《法學評論》各自刊載7篇,并列第一;《現代法學》《政治與法律》《法學雜志》各自刊載5篇,并列第三。

教授與副教授仍舊是知識產權法學CLSCI發文的主力軍。從發表的58篇CLSCI論文的作者身份上看,絕大多數為教授和副教授獨立發文,共計發文50篇,占知識產權法學科全年發文總數的86.21%(50/58)。

青年學者開始嶄露頭角。講師(助理教授、助理研究員)、博士后、博士生發CLSCI論文數量相對較少,共計8篇(去年為17篇),占知識產權法學科全年發文總數的13.79%(8/58)。從講師、博士后以及博士生的CLSCI發文數量上看,2021年較2021年有較大幅度縮減。其中獨立發文有4篇(去年12篇,其中講師10篇、博士后2篇),分別是:上海財經大學法學院講師蔡元臻(《中外法學》第5期)、中央財經大學法學院講師李陶的(《法學》第6期)、中山大學法學院博士后、助理研究員韓書立(《法學評論》第4期)、清華大學法學院博士后劉迪(《政治與法律》第9期)。

2021年,博士生沒有獨著在CLSCI期刊發文,都是與其他教授共同合著,共計4篇(去年為5篇,且都是博士生獨立發文),分別是:中國政法大學民商經濟法學院的博士生李薇(與馮曉青教授合著,發表于《法學論壇》第3期)、中國政法大學民商經濟法學院的博士生方宇菲(與周長玲教授合著,發表于《法學雜志》2021年第2期)、重慶大學法學院的博士生張哲(與齊愛民教授合著,發表于《法律科學》第2期)、武漢大學國際法研究所的博士生王柳(與張輝教授合著,發表于《法學論壇》第6期)。

從發文單位上看,傳統“五院四系”依然保持了強勁的發文勢頭,一些后起之秀也開始脫穎而出。首先,CLSCI發文院校排名前三甲,分別是:清華大學法學院(發文7篇)、中國政法大學(發文7篇)、華東政法大學(發文5篇).其次,其他強勢院校表現不俗,比如,廣東外語外貿大學發文4篇,南京大學法學院發文4篇,中南財經政法大學知識產權研究中心發文3篇,西北政法大學經濟法學院發文3篇,中國人民大學法學院發文2篇,蘇州大學王健法學院發文2篇,上海交通大學凱原法學院發文2篇。再次,有19家單位發表了1篇CLSCI論文,具體包括:北京大學法學院、吉林大學法學院、武漢大學國際法研究所、中山大學法學院、廈門大學法學院、南京師范大學法學院、中南大學法學院、同濟大學上海國際知識產權學院、東南大學法學院、華中師范大學法學院、重慶大學法學院、北京理工大學智能科技法律研究中心、西安交通大學法學院、中央財經大學法學院、上海財經大學法學院、暨南大學法學院、南昌大學法學院、中國計量大學法學院、西華大學知識產權學院。

回顧2021年知識產權法學科CLSCI期刊刊發的研究成果,存在“熱點聚焦”與“領域聚集”的特點。首先,從發文的熱門關鍵詞上看,諸多關鍵詞與新法頒布、法律修訂以及知識產權新領域新業態相關。具體熱門的關鍵詞,包括“著作權、商標使用、算法、民法典、個人信息、網絡安全港規則、深度鏈接、數據、公共領域、商標侵權、作品類型、人工智能”等。其次,從知識產權法學科的各個領域發文數量上看,著作權領域相關的主題仍舊是發文熱點。通過不完全歸類統計,著作權法領域的發文量為25篇,商標法領域發文11篇,知識產權基本理論領域發文7篇,專利法領域發文6篇。此外,新領域新業態知識產權相關主題發文9篇。當新領域新業態部分論文與著作權、專利權結合分析時,筆者將其歸類到著作權、專利權等領域。根據本次報告學科領域劃分標準,“反不正當競爭法”主要納入到經濟法學,故在此筆者不再回顧反不正當競爭法相關文獻。

1.知識產權法基本理論

從知識產權法基本理論領域研究的熱點上看,首先,知識產權賠償制度成為學者關注焦點,尤其是知識產權懲罰性賠償的私法基礎與司法適用(吳漢東),以及知識產權許可費賠償方法的功能、價值準則與體系重構(楊濤)。其次,與《民法典》相關的知識產權問題,也是熱點問題,比如,《民法典》統轄下的知識產權單行法修訂(劉鐵光),《民法典》中知識產權專有的體系功能(何松威)以及維修權與知識產權之協調(劉迪)等。再次,也有學者將知識產權研究放眼到全球治理與信息利用,比如全球知識產權治理博弈的深層話語構造:中國范式和中國路徑(邵科),與知識產權信息的公共利用(朱一飛)。

2.著作權法

從著作權法領域研究熱點上看,第一,多數學者聚焦著作權客體的探討,尤其是作品類型、作品名稱與作品使用等相關的著作權問題,比如視聽作品的范圍及權利歸屬(王遷),作品類型法定緩和化的理據與路徑(梁志文),法定作品類型外新型創作物的著作權認定研究(盧純昕),同人作品使用原作虛擬角色的版權界限(叢立先、劉乾),作品“寬容使用”引發的問題及其解決路徑(孫昊亮、張倩),我國單部作品名稱法律保護的困境及突破——兼評麥卡錫作品名稱保護理論(陳紹玲)。第二,著作權侵權與保護主題相關,比如,論著作權保護刑民銜接的正當性(王遷),形式解釋論下網絡游戲動態畫面的著作權保護路徑(焦和平),深層鏈接直接侵權責任認定的實質提供標準(蔣舸),著作權直接侵權認定中的“用戶感知”因素——從復制權到信息網絡傳播權(蔣舸),著作權法的“寬進寬出”結構(蔣舸),全媒體時代攝影作品的著作權保護(孫昊亮)。第三,不少學者針對著作權的權利內容展開研究,比如著作權法中傳播權的體系(王遷),私人復制的著作權法制度應對:從機械復制到云服務(楊明),從應然權利到實然權利:文化權利的著作權法保障機制研究(楊利華),深度鏈接侵害信息網絡傳播權再思考(郭鵬)。第四,網絡安全港規則相關著作權問題,比如,網絡版權內容過濾措施的言論保護審查(崔國斌),著作權法強制性過濾機制的中國選擇(萬勇),論算法時代網絡著作權侵權中的通知規則(何煉紅)。第五,新領域新業態相關的著作權問題,比如區塊鏈下網絡文學版權保護問題研究(張輝、王柳),人工智能生成物著作權問題探究(楊利華),論算法創作物的可版權性與著作權歸屬(徐小奔)。第六,合理使用、公共領域、音樂獨家許可等相關的著作權問題,比如工智能時代著作權合理使用制度的重塑(林秀芹),公共領域視野下著作權法價值構造研究(楊利華),我國網絡音樂獨家許可的運行邏輯與完善策略(李陶)。

3.商標法

從商標法領域研究熱點上看,首先,“商標使用”無疑是商標法中學者們一直關注的重點,比如,商標法上商標使用概念的統一及其制度完善(王太平),服務商標之使用和保護的特殊性研究(張今),商標侵權中“商標使用”的判定規則(劉鐵光),注冊商標使用中的“未改變顯著特征”(付繼存),商標使用行為的獨立性(劉維)。其次,商標侵權相關主題,也是商標法領域持續熱門的話題,比如論我國未注冊馳名商標的反淡化保護(王太平),姓名商品化權的侵權認定思路(崔國斌),主體區分視角下定牌加工侵權判定的合理路徑(楊鴻)。再次,也有學者從公共領域、符號學、民刑交叉等視角,探討商標權保護問題,比如商標法中公共領域問題研究(馮曉青、李薇),商標符號利益的法律分配:商標法構造與操作的符號學解釋(王太平),以及商標案件刑民交叉責任的界分步驟(邱潤根)。

4.專利法

從專利法領域研究的熱點上看,首先,有學者以涉外視野研究專利權相關問題,比如藥品專利期限補償制度國際化及我國應對之策(何華),以及我國專利法的域外適用問題研究(韓書立)。其次,也有學者將專利問題與當前公共衛生事件、算法等結合分析,比如智能時代算法專利適格性的理論證成(張吉豫),與突發公共衛生事件中關鍵專利技術的許可機制及其完善(張利國)。再次,一些學者分析了專利間接侵權與專利無效宣告制度,比如專利間接侵權制度專門化研究(蔡元臻),與我國專利無效宣告制度的不足及其完善(李曉鳴)。

5.新領域新業態知識產權

從新領域新業態知識產權相關主題上看,首先,許多學者聚焦個人信息相關法律問題,比如,(呂炳斌)分別就個人信息保護撰寫了三篇高質量論文,具體包括個人信息處理者的算法說明義務、個人信息保護的“同意”困境及其出路、論《民法典》個人信息保護規則蘊含的權利。此外,其他一些學者也撰寫了個人信息相關的論文。比如,平臺組織內網絡企業對個人信息保護的信義義務(吳偉光),個人數據商業化利用的利益沖突及其解決(王磊)。其次,也有學者將數據、數字與信號作為研究對象,比如衛星導航系統信號保護的法理基礎與制度完善(周長玲、方宇菲),公共數據開放的可信治理(徐珉川),數字貨幣的概念與法律性質(齊愛民、張哲)。再次,也有學者將算法作為分析對象,比如算法歧視的類型界分與規制范式重構(曹博)。

未來一年,筆者認為,知識產權法學科的熱點問題仍舊會延續之前的規律,呈現一定的“熱點聚焦性”與“領域聚集性”。尤其是,聚焦在著作權相關法律問題、以新法頒布或舊法修訂為契機的知識產權問題分析、知識產權相關法律制度與其他學科法律制度的交叉或銜接問題、商標使用與商標侵權相關問題、技術發展相關的專利問題、社會熱點引發的知識產權問題、科技迭代發展所催生的知識產權新領域新業態相關問題等。