編者按

2021年的CLSCI期刊發(fā)文情況,中國法學創(chuàng)新網(wǎng)在采納法學學術(shù)前沿團隊統(tǒng)計報告的基礎(chǔ)上,繼續(xù)委托其團隊結(jié)合往年法學創(chuàng)新網(wǎng)的統(tǒng)計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2021年CLSCI期刊發(fā)文統(tǒng)計分析報告。現(xiàn)由法學創(chuàng)新網(wǎng)和法學學術(shù)前沿聯(lián)合發(fā)布。如發(fā)現(xiàn)有數(shù)據(jù)信息不準確或評價不妥之處,請發(fā)郵件至:zgfxcxw@163.com

重點聚焦環(huán)境法典編纂

積極回應(yīng)生態(tài)文明建設(shè)實踐

——2021年CLSCI環(huán)境法學發(fā)表情況與統(tǒng)計分析

本文是2021年CLSCI環(huán)境法學論文發(fā)表情況與統(tǒng)計分析。

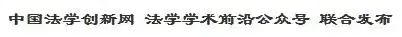

2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發(fā)論文1884篇(2020年是1938篇)。其中環(huán)境法學45篇(2020年是49篇)。除中國社會科學、法學研究、中外法學、法學家、法律科學、政法論壇、中國刑事法雜志外,其他CLSCI均刊發(fā)了環(huán)境法學論文。本年度統(tǒng)計側(cè)重于展示環(huán)境法學學科的單位科研實力布局,因此今年的統(tǒng)計主要展現(xiàn)發(fā)文量在3篇及以上的單位及其作者(詳見下表),并在此基礎(chǔ)上展開環(huán)境法學學科發(fā)展的分析與評論。

(一)年度高產(chǎn)作者

本領(lǐng)域高產(chǎn)學者的標準是發(fā)文量在2篇及以上。據(jù)此,本領(lǐng)域高產(chǎn)學者為:清華大學/中國法學會呂忠梅教授(4篇),武漢大學秦天寶教授(2篇),中國人民大學竺效教授(2篇),上海政法學院楊華教授(2篇),上海社會科學院彭峰研究員(2篇),北京大學金自寧研究員(2篇),華南理工大學劉長興教授(2篇),南京大學陳偉副教授(2篇),北京大學吳凱杰助理教授(2篇)。

有部分學者因所在單位未在本次高產(chǎn)之列,故在此展示其論文發(fā)表情況:

呂忠梅教授以中國法學會為單位,在《當代法學》發(fā)表了《中國環(huán)境法典的編纂條件及基本定位》,在《東方法學》發(fā)表了《中國環(huán)境立法法典化模式選擇及其展開》。華南理工大學劉長興教授在《現(xiàn)代法學》發(fā)表了《超越懲罰:環(huán)境法律責任的體系重整》,在《法學論壇》發(fā)表了《習近平法治思想中生態(tài)文明法治基本原則的凝練與展開》。中國人民大學竺效教授在《中國法學》發(fā)表了《論綠色原則的規(guī)范解釋司法適用》,在《當代法學》發(fā)表了《環(huán)境法典編纂結(jié)構(gòu)模式之比較研究》。上海政法學院楊華教授在《法商研究》發(fā)表了《海洋環(huán)境公益訴訟原告主體論》,在《東方法學》發(fā)表了《海洋基本法的立法定位與體系結(jié)構(gòu)》。上海社會科學院彭峰研究員在《清華法學》發(fā)表了《中國環(huán)境法法典化的困境與出路》,在《政治與法律》發(fā)表了《環(huán)境法法典化之難題及其克服——以黨政聯(lián)合規(guī)范性文件與法律之關(guān)系為視角》。武漢大學秦天寶教授在《環(huán)球法律評論》發(fā)表了《跨界河流水量分配生態(tài)補償?shù)姆ɡ斫?gòu)和實現(xiàn)路徑——“人類命運共同體”的視角》,在《東方法學》發(fā)表了《我國流域環(huán)境司法保護的轉(zhuǎn)型與重構(gòu)》。

(二)年度領(lǐng)域研究熱點與趨勢

2021年,CLSCI來源期刊共發(fā)表環(huán)境資源法學科論文45篇,占全年發(fā)文總量的2.39%(45/1884),與2020年基本持平;總體而言,環(huán)境資源法學科論文與其他13個法學學科發(fā)文量還存在較大差距,僅好于社會法學(34篇)。

2021年,CLSCI期刊發(fā)表的45篇環(huán)境資源法學論文來自23家科研單位(合作署名、多家單位,本報告統(tǒng)計標準為第一作者、第一單位,以下不再特別說明),平均每家單位發(fā)文1.96篇。超過此平均值的發(fā)文單位共14家,占科研單位總數(shù)的60.9%,這些科研單位2021年在CLSCI期刊共發(fā)文36篇,占發(fā)表環(huán)境資源法學論文總數(shù)的80%。其中,北京大學發(fā)文5篇,中國政法大學發(fā)文4篇,清華大學、南京大學、重慶大學均發(fā)文3篇,中國法學會、武漢大學、中國人民大學、華南理工大學、上海社會科學院、上海政法學院、西南政法大學、華東政法大學、安徽大學各發(fā)文2篇。此外,江西財經(jīng)大學、昆明理工大學、浙江大學、華僑大學、海南大學、浙江工商大學、國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心辦公室、福州大學、中南大學則各發(fā)文1篇。

從各法學院校發(fā)文的整體情況來看,各單位在CLSCI期刊刊發(fā)環(huán)境資源法學論文呈現(xiàn)出以下特征:其一,各院校發(fā)文數(shù)量相差較小,且相對集中。其二,雖然囿于學科特點,法學院校在CLSCI期刊上刊發(fā)環(huán)境資源法學論文整體較為困難,但仍呈現(xiàn)出一種積極良好的發(fā)展勢頭。

2021年,在CLSCI期刊上發(fā)表環(huán)境資源法學論文的作者共34名(對于合作署名論文,本報告僅統(tǒng)計第一作者)。從發(fā)文的作者構(gòu)成來看,相較2020年,2021年環(huán)境資源法學科獨立發(fā)表論文的特征進一步凸顯。本年度有4篇論文為作者合著,占總發(fā)文量的8.89%。整體而言,環(huán)境資源法學科的研究隊伍年齡結(jié)構(gòu)較為合理,形成了老中青三代學者各擔使命、薪火相傳的局面,環(huán)境資源法學科研究的發(fā)展后勁十足。

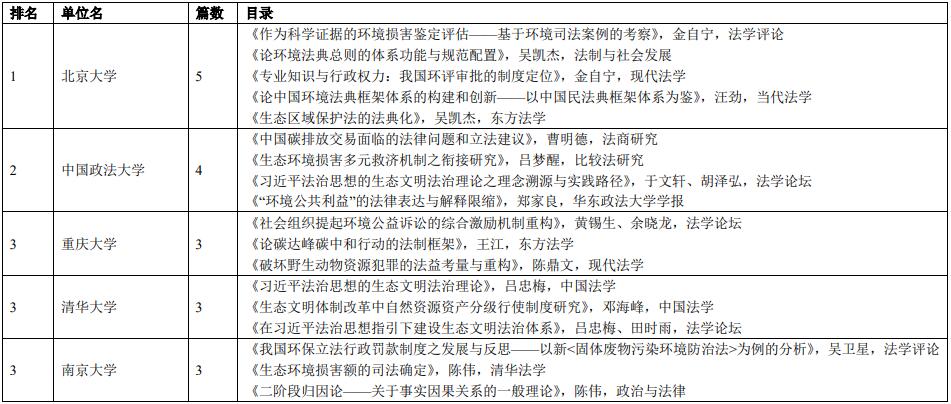

回顧2021年環(huán)境法學論文發(fā)表動態(tài),我們發(fā)現(xiàn),我國環(huán)境法學理論研究緊緊圍繞新時代要求,積極回應(yīng)了生態(tài)文明法治建設(shè)的現(xiàn)實需要。2021年,我國學界的研究主要集中在習近平法治思想及生態(tài)文明法治理論、環(huán)境法典編纂、民法典理解與適用的相關(guān)問題、生態(tài)環(huán)境損害認定和救濟、環(huán)境公益訴訟制度優(yōu)化、“雙碳目標”下的法律問題應(yīng)對、海洋環(huán)境保護、流域法治及跨界河流管理保護、自然資源管理與自然保護地立法等領(lǐng)域。與上一年度相比,習近平法治思想及習近平生態(tài)文明理論和環(huán)境法典編纂成為2021年最為火熱和學界重點關(guān)注的研究領(lǐng)域;而生態(tài)環(huán)境損害認定和救濟、環(huán)境公益訴訟制度優(yōu)化、民法典理解與適用的相關(guān)問題、具體環(huán)境行政制度的反思、自然資源與自然保護地立法等研究仍是今年關(guān)注的重點問題;“雙碳目標”下的法律問題應(yīng)對、海洋環(huán)境保護、流域法治等領(lǐng)域則日益受到學者的持續(xù)關(guān)注和深入研究。各研究議題論文發(fā)表數(shù)量情況如下:

1.習近平法治思想及生態(tài)文明法治理論

呂忠梅對習近平法治思想的生態(tài)文明法治理論及習近平法治思想指引下生態(tài)文明法治體系的建設(shè)進行了深入研究論述。文章指出,習近平法治思想的生態(tài)文明法治理論是馬克思主義法治理論結(jié)合中國國情在推進生態(tài)文明建設(shè)過程中的理論創(chuàng)新,建設(shè)中國特色社會主義法治體系,也意味著生態(tài)文明法治領(lǐng)域的一場深刻變革:建設(shè)生態(tài)文明法治體系。于文軒、胡澤弘研究了生態(tài)文明法治理論的理念溯源與實踐路徑。劉長興則對習近平法治思想中生態(tài)文明法治基本原則進行了論述。劉超深入論述了習近平法治思想的生態(tài)文明法治理論對生態(tài)環(huán)境法治的理論創(chuàng)新。文章指出,習近平法治思想的生態(tài)文明法治理論,構(gòu)成習近平法治思想和習近平生態(tài)文明思想的重要組成部分,是一個內(nèi)涵豐富、體系完備的理論體系,在價值論、關(guān)系論和方法論等幾個層面綜合實現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境法治的理論創(chuàng)新。

2.環(huán)境法典編纂

吳凱杰關(guān)注的是環(huán)境法典總則的體系功能和規(guī)范配置。在構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的背景下,環(huán)境立法科學化的重心正從法律規(guī)范個體向法律規(guī)范體系轉(zhuǎn)變,我們需要通過編纂環(huán)境法典實現(xiàn)體系的科學化。為實現(xiàn)環(huán)境法典體系的科學化,環(huán)境法典總則需克服環(huán)境基本法模式下的“基本法+單行法”結(jié)構(gòu)的局限性。呂忠梅對中國環(huán)境法典的編纂條件及基本定位進行了深入闡釋。文章指出,全國人大常委會已將啟動環(huán)境法典編纂研究列入2021年立法工作計劃,對環(huán)境法典編纂條件是否成熟以及技術(shù)方案的論證提出明確要求。在習近平生態(tài)文明思想和習近平法治思想指引下,構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的新目標新任務(wù)提出編纂環(huán)境法典的迫切需求,環(huán)境法治實踐中存在的法律適用困境形成編纂環(huán)境法典的內(nèi)生動力,環(huán)境法學研究所達成的學術(shù)共識奠定編纂環(huán)境法典的理論基礎(chǔ)。環(huán)境法典編纂不僅條件成熟,而且恰逢其時。對于中國環(huán)境法典模式選擇,呂忠梅指出,世界范圍內(nèi),各國根據(jù)自己的國情和法律傳統(tǒng),對環(huán)境立法體系化采取了“基本法+單行法”與法典化兩種模式。按照建立現(xiàn)代環(huán)境治理體系的目標,“適度法典化”成為中國環(huán)境法典編纂的合理選擇。汪勁以中國民法典框架體系作為借鑒,探討了中國環(huán)境法典框架體系的構(gòu)建和創(chuàng)新。文章指出,中國民法典的編纂成功取決于民法完備的民事單行法體系、潘德克頓體系的方法論和民法的私法屬性等因素。構(gòu)建中國環(huán)境法典框架體系一方面需要借鑒民法典框架體系創(chuàng)新的理論和結(jié)構(gòu)模式,另一方面還應(yīng)當考慮構(gòu)建環(huán)境法典框架體系所面臨的環(huán)境法體系的廣義性、環(huán)境法法源的廣泛性、環(huán)境法律關(guān)系的多重牽連性和環(huán)境法律責任制度的復(fù)合性等中國環(huán)境法體系的基本特征和存在的固有問題。提出中國環(huán)境法典總則編、污染防治編、自然保護編、綠色低碳發(fā)展編和生態(tài)環(huán)境責任編的編體例。竺效比較了環(huán)境法典編纂結(jié)構(gòu)模式。徐祥民從“自然地理環(huán)境保護法編”探討了法典編纂。彭峰探討了中國環(huán)境法法典化的困境與出路。中國環(huán)境法法典化的討論始于2003年,在第一階段《環(huán)境保護法》修改的討論中,放棄了法典化方案。現(xiàn)階段看,我國環(huán)境法典編纂的實質(zhì)性條件沒有發(fā)生根本性變化,環(huán)境法體系正在經(jīng)歷大的調(diào)整與變革。環(huán)境法在體系性上面臨著生態(tài)環(huán)境法律體系不定型,黨政聯(lián)合規(guī)范性文件與環(huán)境法難以區(qū)分,生態(tài)環(huán)境立法中價值多元、難以統(tǒng)一和融貫,生態(tài)環(huán)境管理體制的結(jié)構(gòu)性變化,以及環(huán)境法典邊界模糊等困難。出路在于:其一,匯編型法典編纂;其二,在生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域,放棄法典化的立法技術(shù)方法,回到單行法立法思路,即加強生態(tài)文明、生物安全類單行立法,以生態(tài)文明理念為起點,重新建構(gòu)新的生態(tài)環(huán)境法規(guī)范體系。對于克服環(huán)境法法典化遇到的難題,彭峰從黨政聯(lián)合規(guī)范性文件與法律關(guān)系的視角進行探討。

3.生態(tài)環(huán)境損害認定和救濟

陳幸歡以第24批環(huán)境審判指導性案例為樣本,分析了生態(tài)環(huán)境損害賠償司法認定的規(guī)則厘定與規(guī)范進路。損害賠償額度之確定是環(huán)境審判中的瓶頸性難題,賠償額度確定規(guī)則缺位,直接制約著環(huán)境審判質(zhì)效的提高。呂夢醒探討了生態(tài)環(huán)境損害多元救濟機制的銜接問題。文章指出,圍繞著生態(tài)環(huán)境損害救濟,我國構(gòu)建了多元主體參與、多種路徑并存的制度體系,為公共利益提供全面保障的同時,也帶來了不同機制之間應(yīng)如何銜接的難題。陳偉深入研究了生態(tài)環(huán)境損害額的司法確定問題。他指出,生態(tài)環(huán)境損害額的司法確定是生態(tài)環(huán)境損害賠償訴訟和環(huán)境民事公益訴訟中的重要和疑難問題。《民法典》侵權(quán)責任編第七章規(guī)定了損害賠償?shù)木唧w范圍,有關(guān)環(huán)境民事公益訴訟的司法解釋確定了生態(tài)環(huán)境損害額酌定需要考慮的各種因素,環(huán)境技術(shù)標準和規(guī)范性文件則為生態(tài)環(huán)境損害的鑒定或評估提供了概念工具和認定方法。此外,陳偉還將環(huán)境損害評估過程中到達的因果關(guān)系和致害的因果關(guān)系二階段歸因論拓展至因果關(guān)系理論的一般層面,對傳統(tǒng)的事實因果關(guān)系理論進行重構(gòu)。喬剛則探討了生態(tài)環(huán)境損害民事責任中的“技改抵扣”。“技改抵扣”具有相當程度的正當性和必要性,對其法律性質(zhì)不能籠統(tǒng)界定而應(yīng)拆分理解,“技改”是一種創(chuàng)新性的判決替代執(zhí)行或履行方式,“抵扣”是一種責任在執(zhí)行階段替代履行后的正常抵扣,具有獎勵性質(zhì)。金自寧通過考察環(huán)境司法案例,深入研究了環(huán)境損害鑒定評估。環(huán)境損害鑒定評估涉及環(huán)境科學知識應(yīng)用,法院在審查判斷這類科學證據(jù)時會遭遇專業(yè)知識門檻。對此,學界流行觀點存在遵從模式與教育模式的兩難。觀察36起環(huán)境司法案例可發(fā)現(xiàn)我國相關(guān)立法動向中從鑒定“結(jié)論”到鑒定“意見”呈現(xiàn)遵從模式轉(zhuǎn)向適度教育模式的整體趨勢。張輝關(guān)注的是生態(tài)環(huán)境損害賠償義務(wù)人“認賠”的刑事法律效用。

4.環(huán)境公益訴訟制度優(yōu)化

黃錫生、余曉龍深入研究了社會組織提起環(huán)境公益訴訟的綜合激勵機制。文章指出,與環(huán)境公益訴訟可能產(chǎn)生“井噴增長”擔憂相悖的是,當前除檢察機關(guān)提起訴訟呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭外,社會組織這一具有獨特優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ脑嬖V訟卻呈現(xiàn)衰減的趨勢,普遍存在訴訟意愿不強、提起案件數(shù)量走低的現(xiàn)象。這不僅違背了環(huán)境公益訴訟主體分層次、遞進式的制度設(shè)計思路,也不利于訴訟在更大范圍內(nèi)開展。主要原因在于公益訴訟激勵規(guī)則設(shè)計偏失,忽視了訴訟提起涉及的復(fù)雜利益因素,缺乏可操作性的激勵方式指引,導致對社會力量有序參與訴訟的調(diào)動乏力。孫洪坤以某省C市毒地案二審判決為基礎(chǔ),對環(huán)境民事公益訴訟進行反思。王曦關(guān)注的是環(huán)境公益訴訟起訴資格。文章認為,對于環(huán)境公益訴訟蓬勃興起而相關(guān)的制度建設(shè)不盡完善的我國而言,美國最高法院在環(huán)境判例中對起訴資格問題的種種裁定和論證對于完善我國的環(huán)境公益訴訟起訴資格規(guī)則具有重要的參考價值。鄭家良探討了環(huán)境公益訴訟中“環(huán)境公共利益”的法律表達與解釋限縮。環(huán)境公益訴訟是“環(huán)境公共利益”表達的主要方式。由于“環(huán)境公共利益”難于界定,其內(nèi)涵與外延都具有被泛化和擴大化解釋的傾向和趨勢,導致實踐中司法裁判“向一般法律原則逃逸”的現(xiàn)象十分普遍,進而造成環(huán)境公益訴訟與其他制度之間界限不清、司法審查標準不明等問題。如何抑制對“環(huán)境公共利益”的擴大化解釋和限縮“環(huán)境公共利益”在法律上的內(nèi)涵和外延,這是“環(huán)境公共利益”法律表達的核心問題和任務(wù)。宋歌探討了我國環(huán)境公益訴訟行刑銜接的問題。

5.民法典理解與適用的相關(guān)問題

徐以祥對《民法典》中生態(tài)環(huán)境損害責任進行了規(guī)范解釋。《民法典》第七編第七章規(guī)定了兩種類型的侵權(quán)責任,即生態(tài)環(huán)境私益侵權(quán)責任和對生態(tài)環(huán)境公共利益損害進行救濟的生態(tài)環(huán)境損害責任。《民法典》中的生態(tài)環(huán)境損害責任規(guī)范為生態(tài)環(huán)境公益的民事救濟提供了實體法基礎(chǔ),但一個綜合性的生態(tài)環(huán)境損害救濟體系的構(gòu)建還有賴于單行法的跟進。張璐關(guān)注的是環(huán)境法與生態(tài)化民法典的協(xié)同。文章指出,傳統(tǒng)法律領(lǐng)域應(yīng)對現(xiàn)代意義環(huán)境問題的轉(zhuǎn)型調(diào)整趨勢可概括為“生態(tài)化”,從民法典相關(guān)內(nèi)容來看,系統(tǒng)地體現(xiàn)了民法生態(tài)化的理論設(shè)想。生態(tài)化的民法典使環(huán)境法與民法典的協(xié)同成為可能,為實現(xiàn)與民法典協(xié)同的目標,環(huán)境法須喚醒自身固有的私法邏輯,并明確其在權(quán)利、義務(wù)、責任等層次的基本面向。竺效探討了《民法典》綠色原則的規(guī)范解釋司法適用。文章指出,《民法典》第9條已宣示綠色原則作為民法基本原則。對司法實踐中涉及綠色原則的相關(guān)案例,可根據(jù)案涉糾紛是否存在可適用的民事法律規(guī)范及其數(shù)量、規(guī)范與綠色原則之間是否存在沖突以及綠色原則可否有助于相互沖突之規(guī)范間的適用選擇,進行三層順次分類。通過分析相關(guān)案例,可得出漏洞填補、價值宣示、規(guī)范解釋和規(guī)范選擇四種綠色原則司法適用的具體路徑。綠色原則的規(guī)范解釋適用可依循民事規(guī)范識別、沖突價值權(quán)衡、解釋方法探求和比例原則考量四個主要步驟展開,并應(yīng)嚴守利益平衡、充分說理和規(guī)范雙引三項基本要求。鞏固也對《民法典》綠色原則的法理辯護與內(nèi)容解析進行了深入闡釋。文章指出,否定綠色原則具有民法基本原則地位的觀點均不成立。作為面向生態(tài)文明的制度創(chuàng)新,綠色原則是立法者著力構(gòu)建的顯性原則、兼具強制與倡導雙重面向的限制性原則、具有司法裁判功能的概括條款、單一環(huán)保指向的實體性原則、“補充公法”的私法原則。

6.“雙碳目標”下的法律問題應(yīng)對

曹明德闡述了中國碳排放交易面臨的法律問題,并提出立法建議。文章指出,我國于2013年啟動了7省市的碳排放交易試點項目,并于2017年12月宣布建設(shè)全國碳排放市場。試點項目積累了有益的經(jīng)驗,但也暴露出諸多缺陷,存在碳市場缺乏國家層面的立法依據(jù)和全國統(tǒng)一的規(guī)則、免費配額的過度發(fā)放、市場流動性不足、違法成本低、監(jiān)管機制缺失等問題。應(yīng)盡快頒布《碳排放交易管理條例》和適時制定《應(yīng)對氣候變化法》。王江討論了碳達峰碳中和行動的法制框架。文章指出,建構(gòu)碳達峰碳中和行動的法制框架是推動其由政策引領(lǐng)、技術(shù)推進向法制保障轉(zhuǎn)變的當務(wù)之急。憲法序言和總綱中的相關(guān)規(guī)定是建構(gòu)碳達峰碳中和法制框架的統(tǒng)領(lǐng),環(huán)境保護法體系、能源法體系和相關(guān)法律是碳達峰碳中和行動的法制框架的支架,其共同塑就了碳達峰碳中和行動的法制框架的雛形。田丹宇、常紀文關(guān)注的是“雙碳”目標下,大氣污染物與二氧化碳協(xié)同減排制度機制的建構(gòu)。文章指出,我國實現(xiàn)碳達峰目標和碳中和愿景需要大氣污染防治制度機制來助力。

7.海洋環(huán)境保護

王秀衛(wèi)以《海洋環(huán)境保護法》修改為背景,探討了海洋生態(tài)環(huán)境損害賠償制度立法進路。《海洋環(huán)境保護法》第89條第2款與生態(tài)環(huán)境損害賠償制度有高度同質(zhì)性,有望成為首部直接規(guī)定該項制度的環(huán)境單行法。在陸海統(tǒng)籌治理海洋生態(tài)環(huán)境背景下,海洋生態(tài)環(huán)境損害賠償制度的修改完善應(yīng)考慮海洋生態(tài)環(huán)境及我國海洋環(huán)境管理體制的特殊性,與《環(huán)境保護法》《民事訴訟法》及《民法典》相關(guān)條文相銜接,在歸責原則、構(gòu)成要件、責任形式等方面遵循基本法律的規(guī)定,在索賠主體、責任限制等方面作出特別規(guī)定。楊華對海洋基本法的立法定位與體系結(jié)構(gòu)進行了探討。進入新時代以來,加快建設(shè)海洋強國被列為國家重大發(fā)展戰(zhàn)略部署,依法治海勢在必行。我國應(yīng)盡快制定出臺海洋基本法。此外,楊華還關(guān)注了海洋環(huán)境公益訴訟原告主體問題。

8.流域法治及跨界河流管理保護

秦天寶探討了我國流域環(huán)境司法保護轉(zhuǎn)型與重構(gòu)的問題。流域具有系統(tǒng)性、復(fù)雜關(guān)聯(lián)性以及動態(tài)性等特點,相應(yīng)地,流域生態(tài)系統(tǒng)管理的內(nèi)涵包括整體性、協(xié)同性以及適應(yīng)性等要求。以此為參照視角,流域環(huán)境司法保護應(yīng)當體現(xiàn)系統(tǒng)整體性、有機協(xié)同性以及動態(tài)適應(yīng)性的要求。另外,秦天寶還從“人類命運共同體”的視角出發(fā),深入研究跨界河流水量分配生態(tài)補償?shù)姆ɡ斫?gòu)和實現(xiàn)路徑。

9.具體環(huán)境行政制度的反思

吳衛(wèi)星通過分析新《固體廢物污染環(huán)境防治法》,闡述我國環(huán)保立法行政罰款制度的發(fā)展并進行反思。2020年修訂的《固體廢物污染環(huán)境防治法》關(guān)于行政罰款制度的規(guī)定典型地反映了我國環(huán)保立法的新發(fā)展,這種新發(fā)展集中體現(xiàn)于罰款設(shè)定方式的多樣化、罰款額度的巨額化、罰款雙罰制適用范圍的擴大化這三個方面。透過這些規(guī)定可以看出我國環(huán)保立法存在以威懾為基礎(chǔ)的重罰主義傾向,環(huán)保罰款雙罰制適用范圍的擴大意在刺破公司面紗、落實處罰到個人的要求,有利于提高威懾的精準性。但是,一味追求處罰的嚴厲性而不提高處罰概率(確定性)會帶來執(zhí)法公平、尋租和規(guī)制俘虜以及威懾與激勵失衡等問題。對單位違法適用罰款雙罰制,要注意其適用條件和界限,根據(jù)環(huán)境違法行為侵害法益的嚴重性、單位的具體類型、單位成員的主觀過錯等情況予以考量和確定。金自寧基于專業(yè)知識與行政權(quán)力的關(guān)系,對我國環(huán)境影響評價審批制度的定位進行了研究。

10.自然資源管理與自然保護地立法

鄧海峰關(guān)注的是生態(tài)文明體制改革中自然資源資產(chǎn)分級行使制度。吳凱杰關(guān)注的是生態(tài)區(qū)域保護法的法典化需求與路徑。作為環(huán)境法體系的新興領(lǐng)域,生態(tài)區(qū)域保護法的法典化需求與路徑有待明確。為了充分實現(xiàn)法典編纂的體系化效益,生態(tài)區(qū)域保護法的法典化需要合理確定應(yīng)納入的法律規(guī)范內(nèi)容范圍、協(xié)調(diào)與相關(guān)單行法的外部關(guān)系、安排內(nèi)部的邏輯主線與結(jié)構(gòu),以及設(shè)計集中體現(xiàn)法典模式優(yōu)勢的重點制度。

11.其他問題研究

劉長興探討了環(huán)境法律責任的體系重整問題。環(huán)境問題的發(fā)展客觀上導致了環(huán)境法律責任理論和實踐對懲罰的過分倚重,當前,環(huán)境民事責任、行政責任和刑事責任都有明顯加重懲罰的傾向。但是,重罰思路并未取得預(yù)期的環(huán)境保護效果,在理論上也缺乏邏輯基礎(chǔ)且背離主流導向,需要及時矯正以避免制度失敗和導致社會不公。何佩佩論述了環(huán)境利益的刑法法益化。文章指出,刑法是一國法律體系中保障法律利益、維護社會秩序的最后手段。生態(tài)文明時代,刑法理應(yīng)在環(huán)境利益的保護中發(fā)揮重要作用。陳鼎文深入闡述了破壞野生動物資源犯罪的法益問題。文章指出,破壞野生動物資源犯罪的保護法益是雙層法益,即阻擋層法益與背后層法益,二者是手段與目的之關(guān)系。野生動物管理秩序是阻擋層法益,人類中心法益論、生態(tài)中心法益論以及二元折中法益論都是在西方“主客二元”思維范式下二元利益法益觀的框架內(nèi)對阻擋層法益作循環(huán)解釋,導致司法實踐中面臨人類利益與該類犯罪核心法益抵牾時利益衡量失靈之情況頻發(fā)。因此,提倡與發(fā)展基于中華傳統(tǒng)生態(tài)環(huán)境法文化基本思想的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化下形成的一體關(guān)系法益觀,在此基礎(chǔ)上結(jié)合雙層法益結(jié)構(gòu)塑造雙層秩序法益論,主張背后層法益是生態(tài)秩序即人與野生動物的和諧共生關(guān)系,能克服既有學說在解釋論上的缺陷,指導規(guī)范適用,規(guī)避利益衡量失靈。肖國興關(guān)注能源資本轉(zhuǎn)型的法律問題。