編者按

2021年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2021年CLSCI期刊發文統計分析報告。現由法學創新網和法學學術前沿聯合發布。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

老中青學者梯隊結構合理

人大北大法大位列高產三甲

——2021年度CLSCI來源期刊高產學者觀察

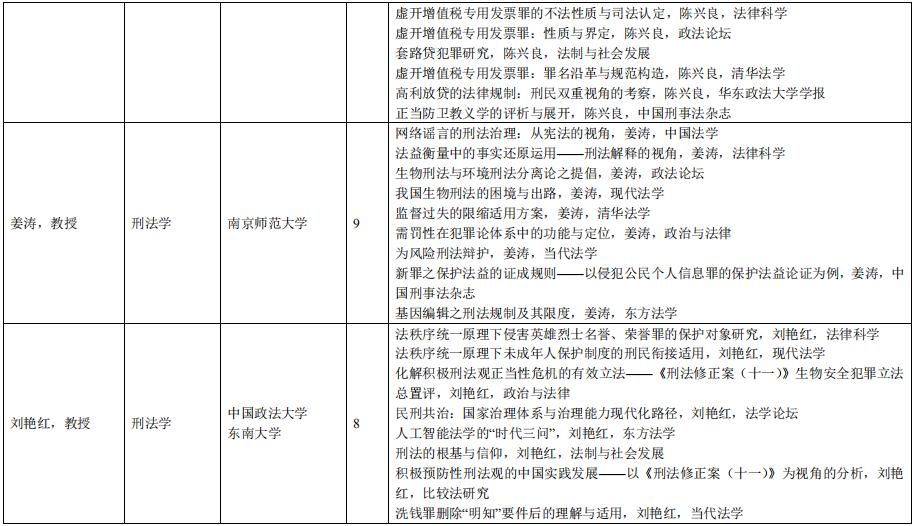

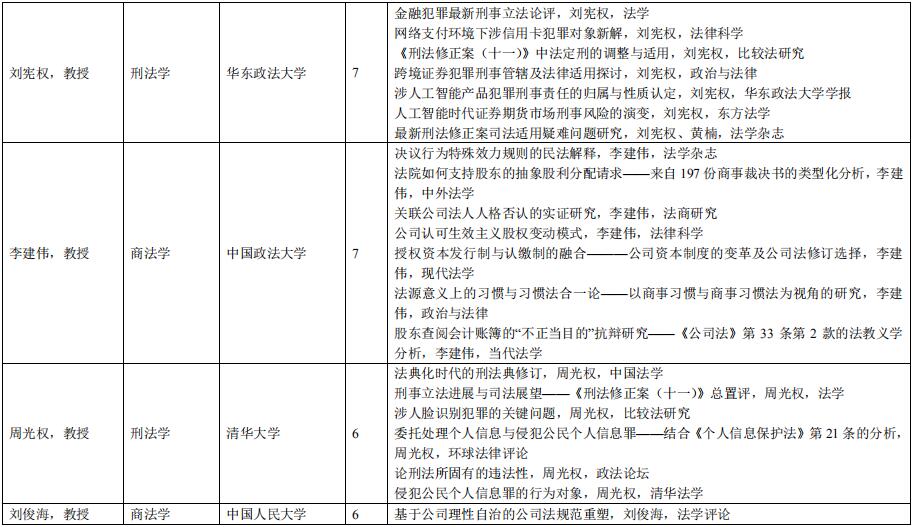

本文是2021年CLSCI期刊高產作者統計。文末還附有2020年和2019年的高產作者簡表。

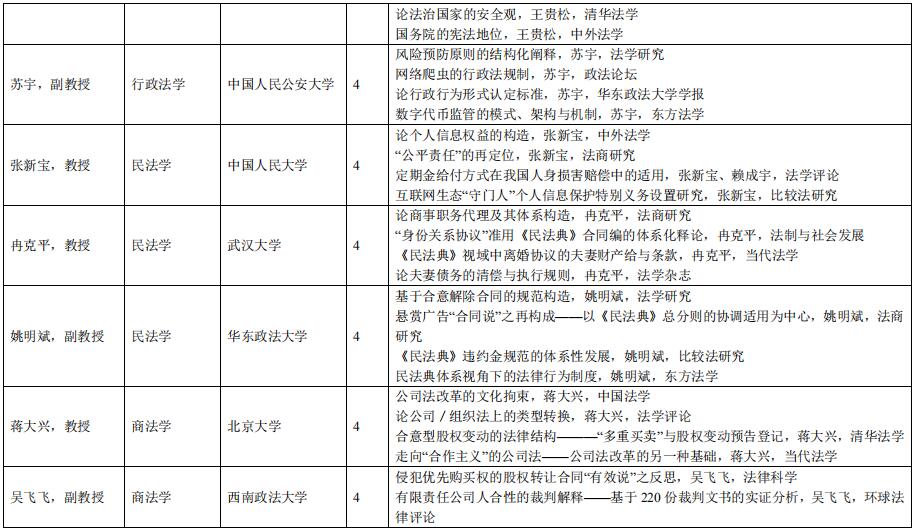

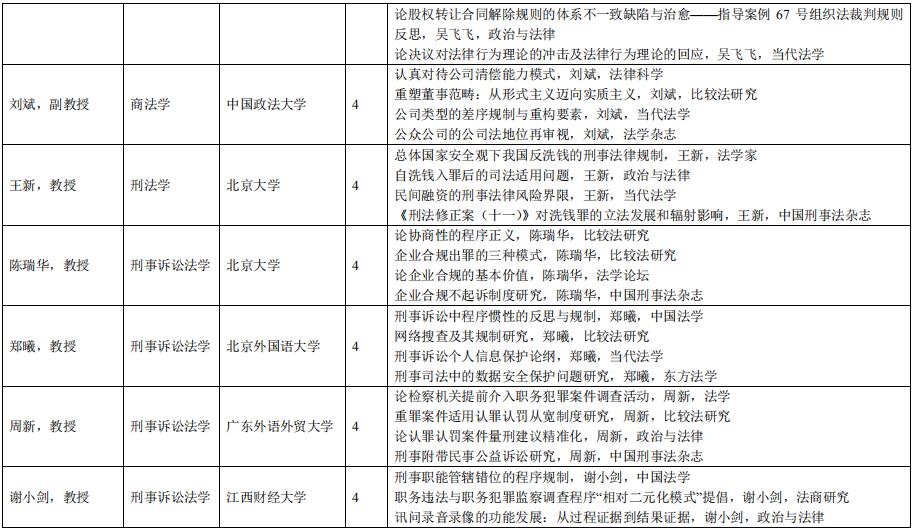

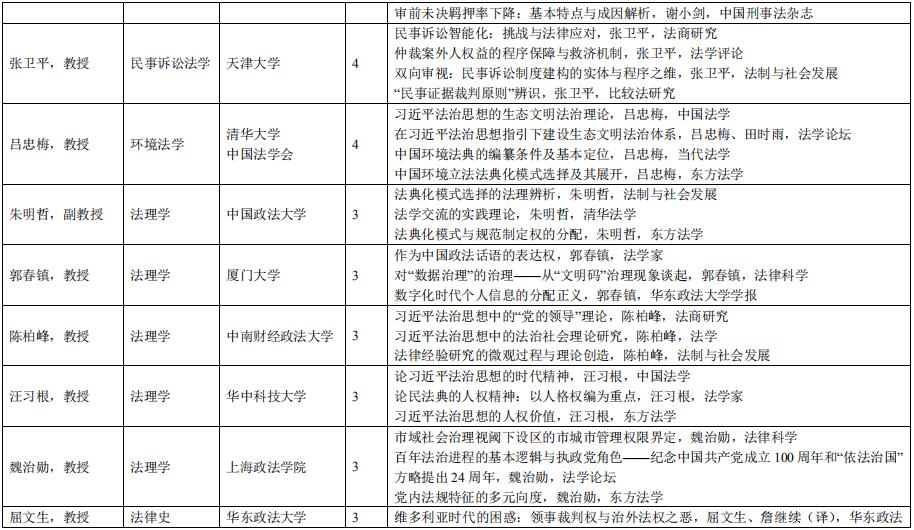

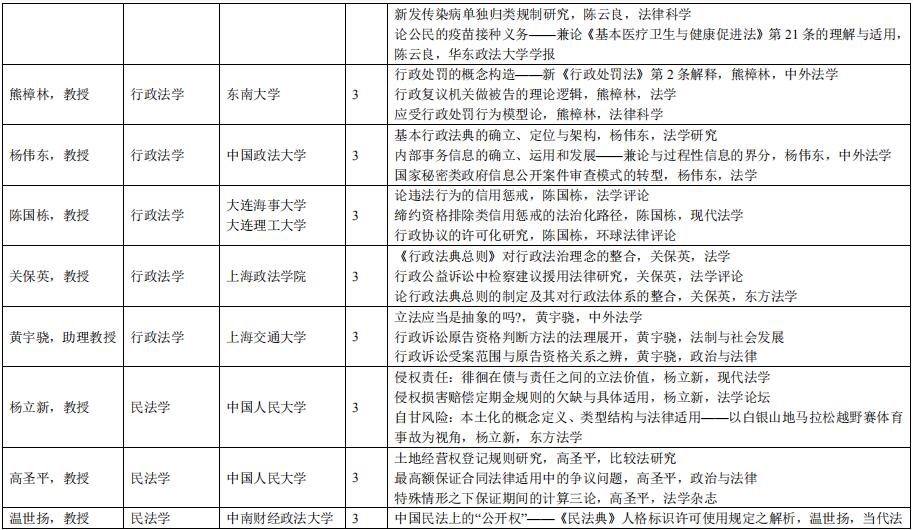

2021年22種CLSCI共發文1884篇(2020年是1938篇),考慮到作者眾多,為了表彰優秀的作者,2021年度法學領域高產學者的標準定為發文量在3篇及以上。據此,法學領域高產學者共計113位(2020年是112位)。其中王利明教授2021年度發文11篇,繼2020年發文13篇后繼續領銜。

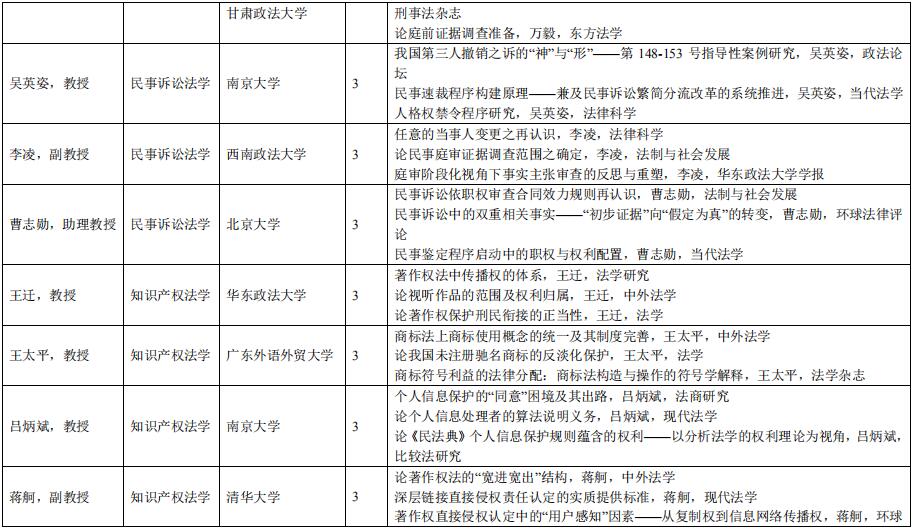

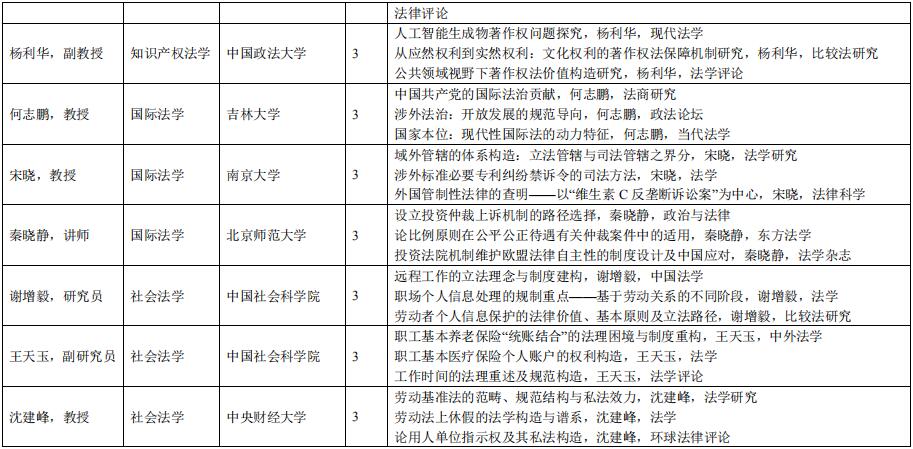

從單位來源來看,以上113位學者分別來自中國人民大學15位,北京大學13位,中國政法大學12位,華東政法大學10位,清華大學6位,南京大學5位,中央財經大學5位,中南財經政法大學4位,武漢大學4位,中國社會科學院、上海交通大學、西南政法大學、廣東外語外貿大學、上海政法學院各3位,吉林大學、四川大學、東南大學、北京師范大學、南京師范大學各2位,山東大學(威海)、對外經濟貿易大學、中南大學、上海財經大學、中共中央黨校〔國家行政學院〕、中國人民公安大學、北京外國語大學、江西財經大學、天津大學、中國法學會、廈門大學、華中科技大學、湖北民族大學、大連海事大學、大連理工大學、深圳大學、華南理工大學、重慶大學、河南大學、最高人民法院、成都理工大學、甘肅政法大學各1位(其中部分學者以不同單位作為第一署名單位,部分學者有單位調動)。

從學科領域來源來看,以上113位學者分別來自民法學17位,行政法學16位,刑法學15位,法理學15位,刑事訴訟法學12位,憲法學9位,商法學9位,經濟法學5位,知識產權法學5位,民事訴訟法學4位,國際法學3位,社會法學3位,法律史2位,環境法學1位(其中有3位學者來自憲法學、行政法學兩個學科領域)。

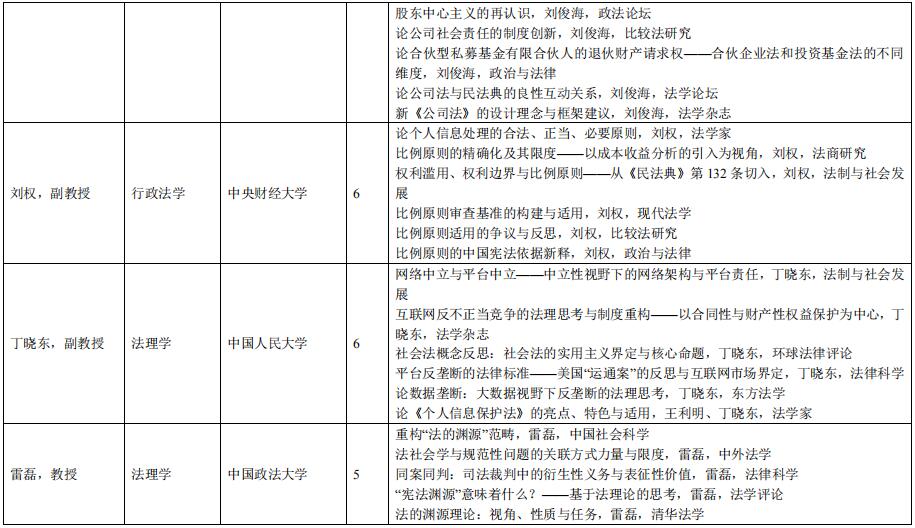

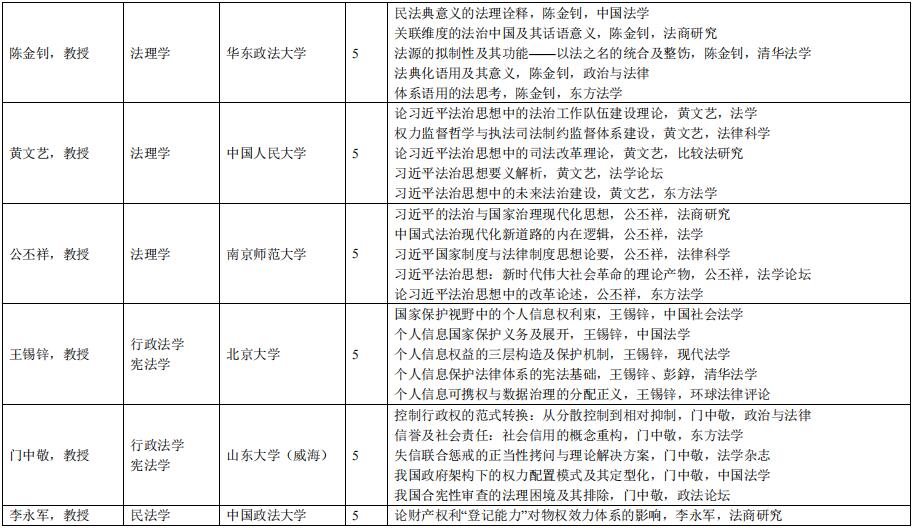

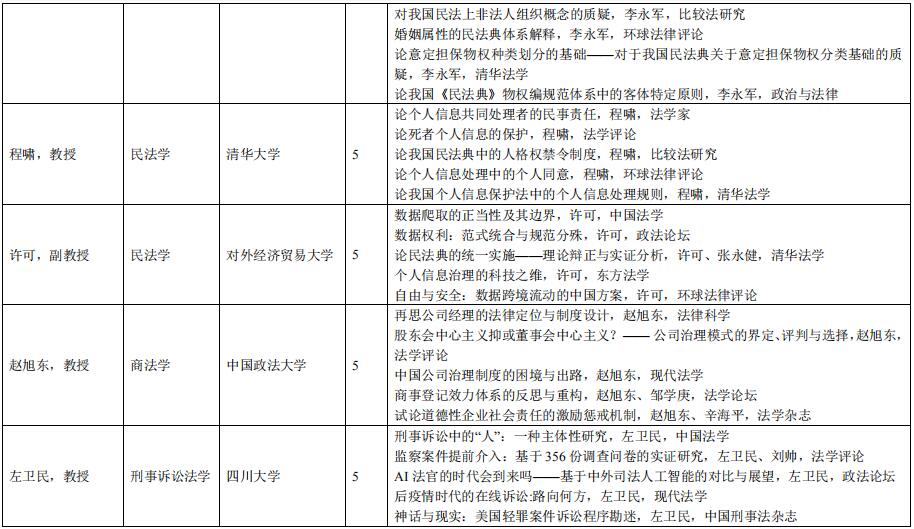

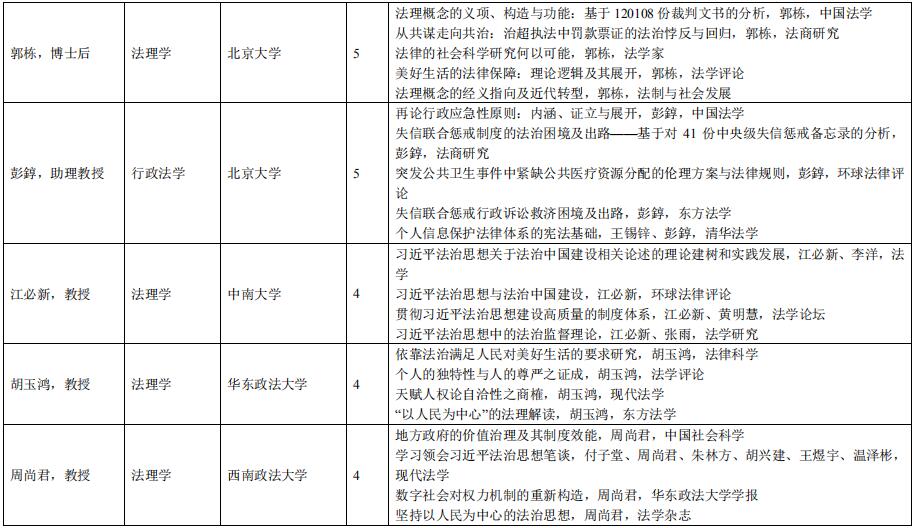

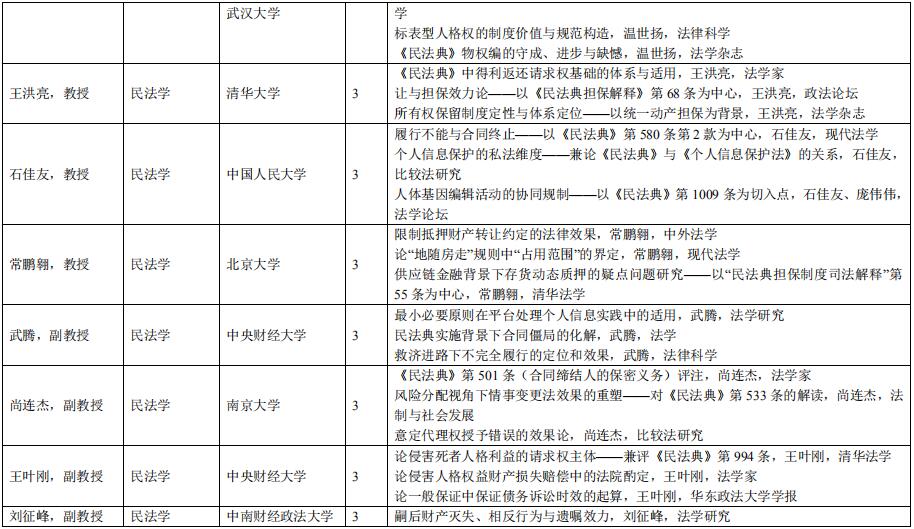

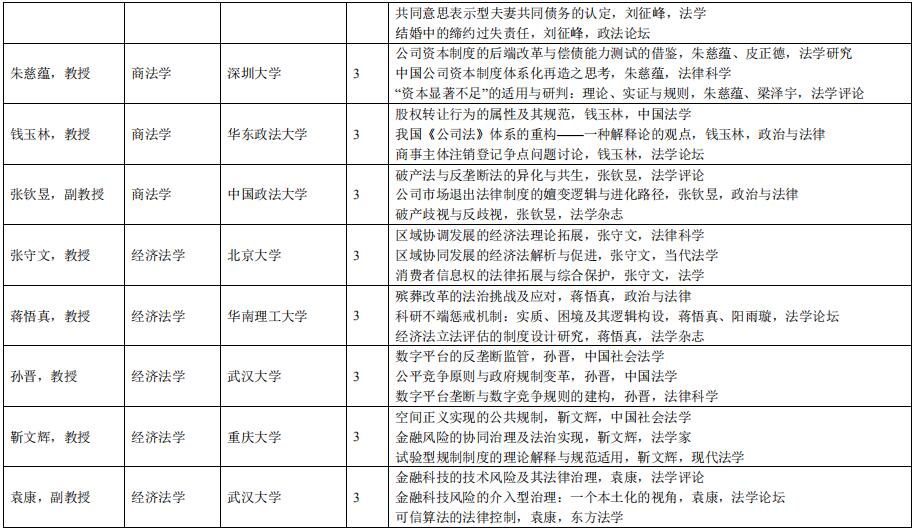

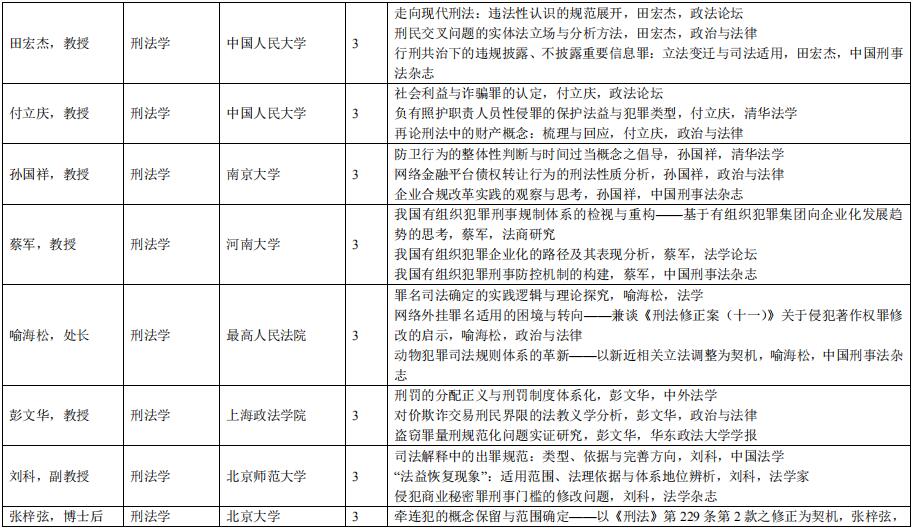

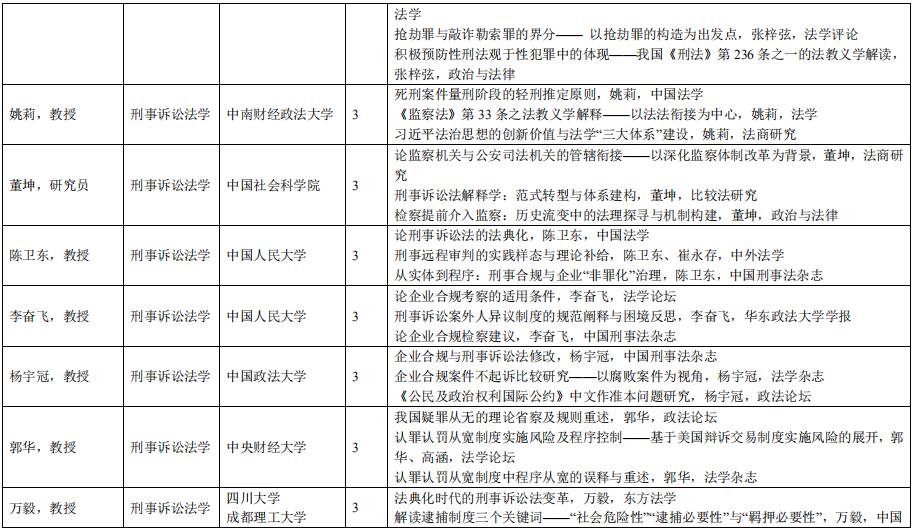

以下為高產作者的詳細情況,敬請關注。

附:2019-2020年度CLSCI來源期刊高產學者觀察(簡目)

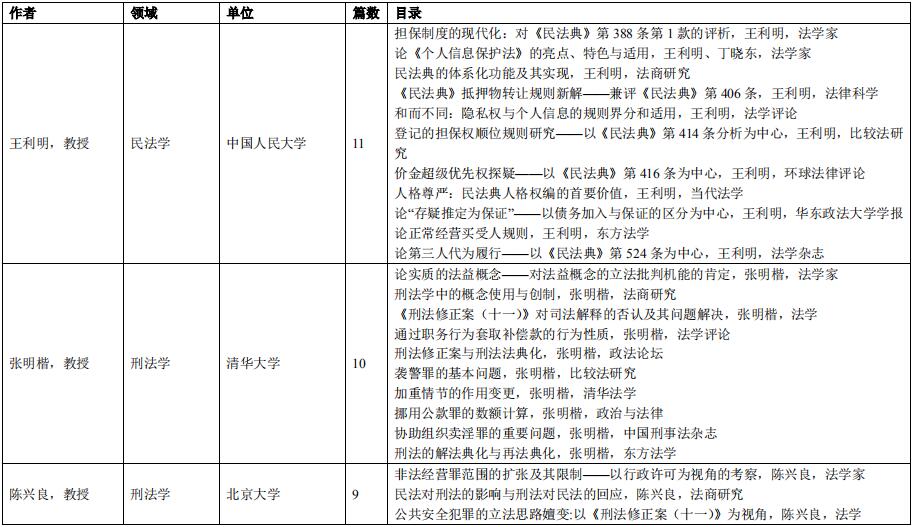

附1:2020年度CLSCI來源期刊高產學者觀察(簡目)

2020年度法學領域高產學者的標準定為發文量在5篇及以上。據此,法學領域高產學者共計24位。

以上24位學者,從單位來源來看,分別來自中國人民大學(6位)、清華大學(3位)、北京大學(3位)、華東政法大學(2位),東南大學、四川大學、山東大學、中國社會科學院、西南政法大學、中國政法大學、南京師范大學、廣東外語外貿大學、安徽財經大學、浙江大學各1位。從學科領域來源來看,分別來自刑事訴訟法(8位)、刑法學(7位)、民法學(7位),法理學、行政法各1位,其余學科沒有上榜。上述高產學者除了發表眾多CLSCI來源刊物外,在2020年度還發表其他眾多重要期刊論文(不含報紙、主持人語、卷首語、文摘等,剔除重復、非論文、篇幅過短等)。見以下簡目,具體篇名詳見該年度觀察或自行檢索(根據法核篇數降序):

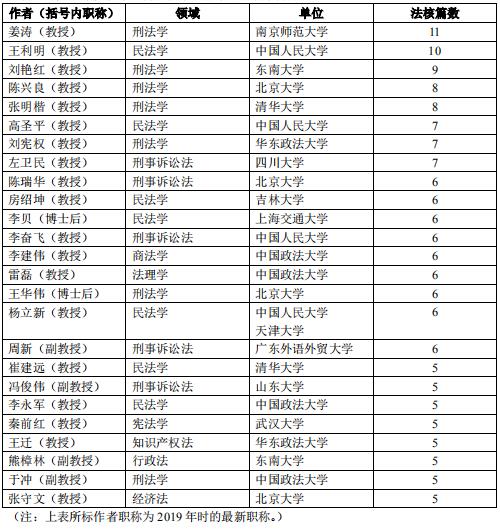

附2:2019年度CLSCI來源期刊高產學者觀察(簡目)

2019年度法學領域高產學者的標準是發文量在5篇及以上。按照發文數量排序,其中,數量相同的按照作者漢語拼音首字母順序區分先后。據此,法學領域高產學者共計25位,

以上25位學者,從單位來源來看,分別來自中國政法大學(4位),中國人民大學(4位),北京大學(4位),東南大學、華東政法大學、清華大學各2位,南京師范大學、四川大學、吉林大學、上海交通大學、廣東外語外貿大學、山東大學、武漢大學各1位。從學科領域來源來看,分別來自刑法學(7位),民法學(7位),刑事訴訟法(5位),商法學、法理學、憲法學、知識產權法、行政法、經濟法各1位,其余學科沒有上榜。見以下簡目,具體篇名詳見該年度觀察或自行檢索(根據法核篇數降序):