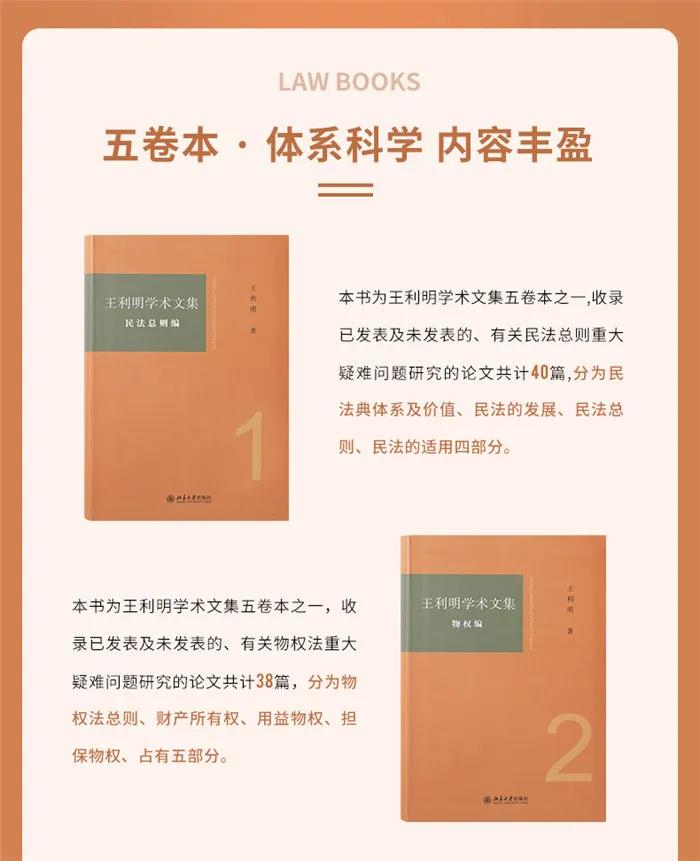

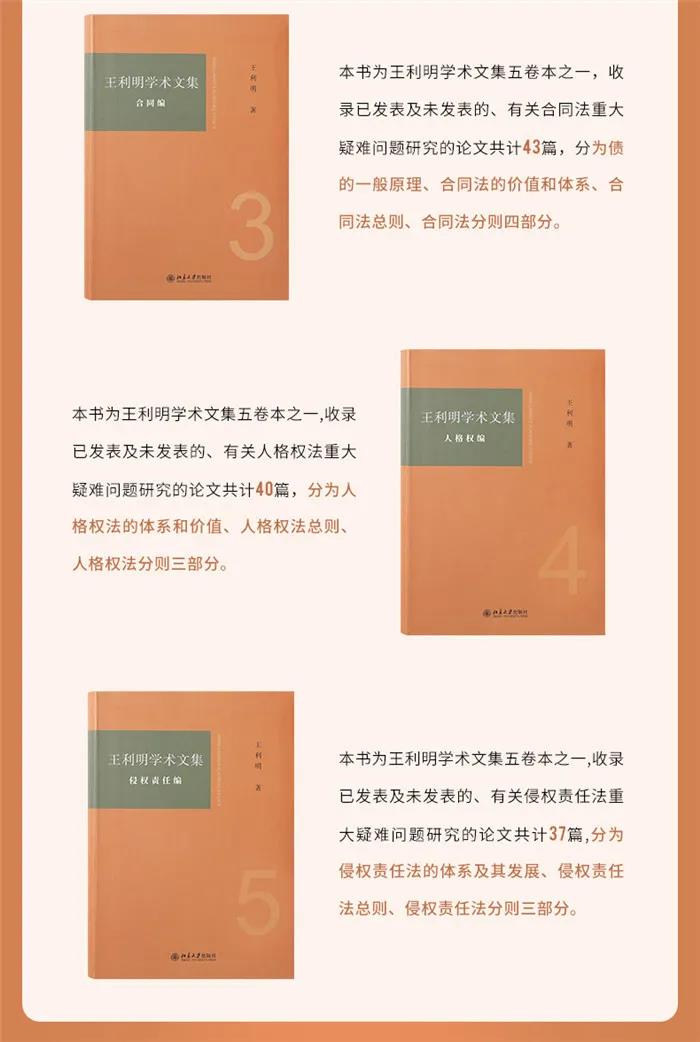

作為四十年來中國民法學理論發展的親歷者、見證者、參與者、創業者,本書作者王利明教授在中國民法典通過后,首次將四十年來學術研究成果進行初步梳理和總結,全面體現了作者的民法學思想及學術研究成果。文集按照民法學分編體例加以編排,共分為民法總則編、物權編、合同編、人格權編和侵權責任編五卷。文集在「中華人民共和國民法典」通過后集結出版,將成為學界研究民法典條文來龍去脈以及爭議焦點的重要參考資料,具有較高的史料價值。

改革開放四十余年來,我國從一個貧窮落后的國家一躍而成為世界第二大經濟體,走上了繁榮富強的現代化道路。

四十余年來,伴隨著改革開放的進程,我國民法學理論也從一片荒蕪的園地逐步變成一個百花盛開、綠樹繁茂的花園。我們是四十余年民法學理論發展的親歷者、見證者、參與者,我國民法典于2020年頒布,中國民法學也將迎來振興、發展、繁榮的新時期。

進入新時期,每個民法學人都需要思考,我們是否有必要創設中國民法學體系?如何創建這樣一個體系?

中國民法學體系首先應當是對中國實踐具有解釋力的思想和知識體系,也就是說,它應當立足于中國實踐、內生于中國文化傳統、回應中國社會現實需求、展示民族時代風貌、具有濃厚的中國特色。

它應以社會主義法治理論體系為基礎,最充分地反映廣大人民群眾的利益和意愿,反映公平正義的法治理念,以全面保護公民權利、推進社會主義法治為重要目的。

“道無定體,學貴實用”,法學本身是一門實踐之學,中國民法學體系植根于中國的實踐,應當能夠接受實踐的檢驗。

中國民法學體系應當與時俱進,市場經濟的發展和改革開放的深化對民事立法提出了新要求,民法學也應積極回應實踐的需要,迎接新挑戰,解決新問題,不斷滿足社會主義市場經濟制度建設和運行的法治需求;應當伴隨民法典的編纂而不斷深化和發展,真正成為一門治國安邦、經世濟民、服務社會的實踐之學。

中國民法學體系應當具有對世界優秀民法文化的開放包容性。構建以研究我國現實問題為中心的民法學體系并不意味著對異域法律文化的排斥。

相反,在全球化背景下,中國民法學體系應當是一個包容世界民法文化精髓的體系,反映人類社會發展進程中面臨的共同問題和應對智慧。

對人類法律文明的優秀成果,應秉持魯迅先生所說的,“我們要運用腦髓,放出眼光,自己來拿”。民法學的研究應當有廣闊的視野和開闊的胸襟,廣泛借鑒兩大法系的先進經驗,服務于我國民事立法和司法的需要。但是,必須立足中國,放眼世界。

外國的制度、理論都只能是我們借鑒的素材,最重要的是要從中國的實際出發,絕不能“削中國實踐之足,適西方理論之履”,絕不能在外國學者設計的理論籠子中跳舞,絕不能單純做西方理論的搬運工,而要做中國學術的創造者、世界學術的貢獻者。

我們的民法學體系應當具有科學性。民法學之所以是一門科學,是因為民法本身具有科學的理論體系和科學的研究方法。

一方面,經過兩千多年的發展,民法學在自身獨特研究對象的基礎上,已經形成了一些具有共識性的概念、規則和制度,形成了富有邏輯的、體系嚴謹的理論體系。

另一方面,民法學以私法自治等原則為基礎,構建了自身獨特的價值體系,并形成了自身的研究方法。民法學者通過運用這些方法,能夠對同一問題進行相互交流,進而達成具有共識性的結論。

民法學研究方法也需要不斷創新,在注重解釋方法的同時,也要注重實證研究,高度重視利用我國豐富的案例資源,并充分借鑒經濟學、社會學等學科的研究方法。民法學也積極反映時代精神、體現時代特征。

我們已經進入了大數據時代,科學技術的發展一日千里,民法學應當不斷反映這個時代的特點,反映經濟全球化的發展趨勢。

例如,網絡技術和人工智能的發展,創造出了多項前所未有的權利類型;網絡虛擬財產權、個人信息權、信息財產權等都亟須在民法中得到確認和保護;電子商務的快速發展使得電子合同的適用范圍日益廣泛,其訂立、確認、履行等規則也需要深入研究。

我們之所以要有自己的民法學體系,是因為古老的中華法系源遠流長,長久地傲然屹立于世界法制之林,為人類法制文明作出了重要貢獻。作為一個擁有14億人口的大國,我們應該有自信構建我們自己的民法學體系,并把它發揚光大。

人生在天地間,貴在自立,國家民族貴在自強。特別是在當代,中國已經是世界第二大經濟體,是崛起中的大國,改革開放以來社會主義市場經濟的偉大實踐和法治建設的巨大成就,都為民法學體系奠定了堅實的基礎。

我們正面臨一個改革的時代,這是產生偉大法典的時代,也是產生民法思想的時代。在這個時代,我們會面臨許多新情況、新問題,這些問題的解決無先例可遵循,需要我們去面對、去回答,去發出自己的聲音,去講好自己的故事。

我們的民法也應當在世界民法之林中有自己的重要地位。作為民法學工作者,我們所做的一切,都應朝著這個目標而努力。

“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”,構建中國特色社會主義民法學體系非一役而能畢其功,也非自吹自擂、自說自話就可以實現,而是要靠幾代民法人“一棒接一棒”的努力。

今天的民法學研究雖然已經取得了長足的進步,但我們也要清醒地看到,現有民法理論和相應民法制度還未能有效地回應諸多重大現實問題。

我國民法學理論的國際影響尚不盡如人意,我國民法學理論的國際話語權仍然有限,某些理論領域仍然缺乏必要的自主意識和獨立思考,廣大民法學人任重道遠,需要奮起直追、與時俱進、不斷創新。

人類歷史經驗已經表明,法治是固根本、穩預期、利長遠的制度保障。只有全面推進依法治國,中國的明天才能更加美好。我們已經從迷茫中醒來,選擇市場經濟這一發展道路,法治是中國前途的唯一選擇,舍此別無他路。在這一過程中,法學工作者肩負著重大職責和光榮使命。仿佛涓涓細流匯入大海一樣,學術繁榮也需要每個民法學人不斷努力和積累。

在建設法治中國這一偉大征途中,我愿意化作滄海一粟,匯入中國民法學文化的汪洋大海!我愿作為一粒石子,鋪上法治中國的康莊大道。

王利明,中國人民大學法學院一級教授,長江學者,博士生導師,原中國人民大學常務副校長。教育部“長江學者”特聘教授,“新世紀百千萬人才工程”國家級人選,享受國務院政府特殊津貼;兼任國務院學位委員會法學學科評議組成員兼召集人、教育部高等學校法學學科教學指導委員會副主任委員等,參與了改革開放以來主要民商事法律及民法典的起草工作。