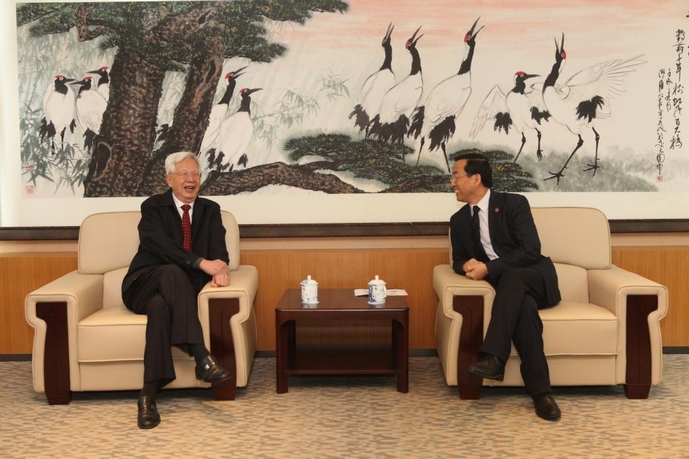

2013年3月22-23日,由世界性學術組織法與社會協會的國際合作研究網絡與上海交通大學凱原法學院共同主辦的“第三屆東亞法與社會國際研討會”在滬成功舉辦。全國政協原副主席羅豪才出席研討會。校長張杰在會前會見了羅豪才以及幾位基調演講嘉賓。副校長徐飛、文科學術委員會主任鄭成良等出席。本屆研討會主題是:“構建亞洲法社會學共同體:理論視野與實踐挑戰”。

來自中國、美國、東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞以及澳洲、歐洲、南美洲的近300位專家學者齊聚交大,共同探討21世紀亞洲秩序的重構、思考和審議當今法律與社會所面臨的各種理論和實踐問題。會議共收到學術論文150多篇,共設43個分組會和專題論壇,有220多位學者在會上作研究報告或評議。

本次研討會的國際背景是:最近三十年間,亞洲經濟的迅猛發展使得亞洲走到了世界舞臺的中心,而亞洲內部經濟整合也在悄然進行,特別是在1997-1998年的亞洲金融危機之后,如何構建亞洲互助共同體被提上議程,與此同時,東北亞與東南亞之間也在探索并形成了某種共贏的關系或者合作機制。

羅豪才、徐飛、鄭成良、凱原法學院院長季衛東、芝加哥大學法學院湯姆·金斯伯格教授、紐約州立大學水牛城分校法學院大衛·恩格爾教授、日本青山學院大學宮澤節生教授等共同啟動了第三屆東亞法與社會國際研討會。

羅豪才祝賀第三屆東亞法與社會國際研討會在交大舉行,指出,當今世界經濟政治文化等多領域、多層次交流日益頻繁,全球化、一體化已成為不可阻擋的趨勢。本次會議以“構建亞洲法社會學共同體”為主題,具有時代感和前瞻性,對于推動區域合作、推動法社會學乃至法學的進一步發展非常有益。羅豪才還談了自己對軟法的認識,并對進一步加強軟法研究提出建議。羅豪才指出,推動法治國家、法治政府、法治社會的一體建設,既要深入總結硬法運作的實踐,又要特別注重總結軟法運作的實踐,堅持理論創新,并重視借鑒國外、境外的經驗。

季衛東表示,當今東亞乃至整個亞洲的合作是以經濟上的相互依賴以及借助自由貿易獲得的共同利益為基礎的。亞洲未來不僅依賴于經濟利益,更維系于政治理念、制度和文化。這次國際研討會的重要意義首先在于在所有亞洲國家之間形成信息、思想以及文化的循環圈,建立一個包含多樣性、差異性的知識共同體。其次還開拓出了法社會學的新絲綢之路,以溝通大陸亞洲與海洋亞洲,連接歐美發達國家與新興經濟體。

除了大量分組報告和討論之外,大會還安排了三場專題論壇,即軟法論壇、金融法論壇以及東南亞-東北亞法律與社會論壇。設立軟法論壇是因為亞洲的文化多樣性和社會結構可變性導致某種約束力較弱、強制力皆無的“軟法”的普遍存在。這種“軟法”無論是在公共事務中,還是在私人事務中都可以提供制度變遷的契機。通過軟法進行改革和秩序重構的設想,具有重要的理論價值和現實意義。金融法論壇將討論亞洲金融合作的制度條件、上海建設國際金融中心所需要的法律環境以及金融司法的制度設計。東南亞-東北亞法律與社會論壇把焦點聚集在東南亞法與社會的分析框架以及在中日韓和東盟經濟合作背景下的知識共同體的構建。

這次上海大會引起了國際上法律與社會專家學者的高度關注。哈佛大學法學院大衛·威爾金斯教授、紐約大學法學院弗拉克·阿帕姆教授、芝加哥大學法學院湯姆·金斯伯格教授、紐約州立大學水牛城分校法學院大衛·恩格爾教授、加拿大維多利亞大學安德魯·詹姆斯·哈丁教授、日本青山學院大學宮澤節生教授、倫敦政治經濟學院法學院西蒙·羅伯茨教授等嘉賓出席開幕式,參加各專題論壇和分組會的討論。這次國際研討會也得到外國與會者的高度評價,有人還在大會發言中把上海會議視為法與社會研究的世界重心從歐美轉向亞洲、轉向中國的一個重要標志。

凱原法學院攜手劍橋大學出版社將創刊“亞洲法律與社會雜志(Asian Journal of Law and Society)”,將從2014年開始發行,由我國著名法學家、凱原法學院院長季衛東教授與其他四位國際著名法學家共同擔任雜志主編。這份英文國際雜志為亞洲與不同區域、不同文明圈、不同專業領域的專家、學者之間的對話與合作搭建了寬闊的平臺。

會議閉幕式上還舉行了“亞洲法律中心”的揭牌儀式,凱原法學院季衛東院長為亞洲法律中心揭牌。亞洲法律中心主任胡加祥教授對亞洲法律中心的設立宗旨、組成以及主要設想做了介紹,中心執行主任馬天賜(Matthias Vanhullebusch)老師也簡要說明了中心未來的具體活動計劃。新加坡國立大學助理教授蔡可欣(Lynette Chua) 和美國明尼蘇達大學教授格瑞戈日·沙佛(Gregory Shaffer)分別以“東南亞研究網絡及其與亞洲其他地區的合作”和“法社會學協會50周年紀念活動”為題發言, 日本青山大學教授宮澤節生(Setsuo Miyazawa)介紹了下一屆東亞法與社會國際研討會的籌備工作。隨后,季衛東院長攜本屆大會的會務組成員登臺亮相,并向楊力、候利陽等負責組織和協調工作的本院各學科老師、李怡然等行政人員以及學生志愿者致謝。