2011年11月19日至26日,中國法學會食品安全法治研究中心組團赴臺,開展海峽兩岸食品安全法治交流活動。代表團以全國人大內務司法委員會副主任委員、中國法學會食品安全法治研究中心學術委員會常務副主席陳斯喜為團長、衛生部食品安全綜合協調與衛生監督局局長蘇志為副團長、中國法學會食品安全法治研究中心主任李仕春為秘書長。團員來自中央立法機關、監管機關、司法機關、教學科研單位及媒體單位,共19人。考察團與臺灣法學界、醫學界、食品行業的專家共商食品安全法治大計,結下了深厚友誼,取得了豐碩的成果。

下面,讓我們以分鏡頭展現這次難忘的考察行程,展示我們的交流之旅、考察之旅和觀光之旅吧!

研討篇

2011年11月20日,代表團參加了在東吳大學舉辦的首屆海峽兩岸食品安全管理及法規制度學術研討會。本次研討會由臺灣東吳大學法學院、中國法學會食品安全法治研究中心、臺灣醫事法學會、臺灣司法警政消防協會共同主辦,臺灣“衛生署”、“衛生署食品藥物管理局”、“消費者保護委員會”和中國法學會作為會議指導單位。臺灣中華法律風險管理學會、財團法人董氏基金會、臺灣海峽兩岸法律輔助協會合辦,臺灣統一企業股份有限公司、義美食品股份有限公司、新東陽股份有限公司、維格餅家股份有限公司、邱氏鼎食品股份有限公司協辦。會議交流主要圍繞四個議題:食品安全標準及其制定、食品安全風險監測及管理法制、食品安全突發事件應急處理機制以及食品安全與社會監督等。

正式開場前留個合影先

研討會由東吳大學法學院潘維大教授主持,陳斯喜副主任委員、臺灣風險管理學會施茂林會長、東吳大學法學院楊奕華院長致辭。

開幕式上的四位大腕【自左至右依次為:陳斯喜副主任委員、東吳大學法學院潘維大教授主持,臺灣風險管理學會施茂林會長、東吳大學法學院楊奕華院長】

全國人大內務司法委員會副主任委員陳斯喜在會議上表示,食品安全是涉及人民群眾身體健康的大事,兩岸能夠深入交流食品安全監管工作善莫大焉。臺灣消費者保護活動負責人陳沖、臺灣醫事法學會名譽會長邱文達、臺灣醫事法學會高級顧問康照洲、臺灣風險管理學會會長施茂林、東吳大學法學院院長楊奕華對兩岸此次交流給予了高度評價。

大陸方面,衛生部食品安全綜合協調與衛生監督局局長蘇志、中國法學會食品安全法治研究中心主任李仕春、工商總局食品流通監管司司長周石平、全國人大法工委行政法室副主任黃薇、農業部產業政策與法規司巡視員李生、質檢總局法規司副司長許新建、最高人民法院刑事審判第二庭副庭長苗有水、北京大學法學院副院長沈巋、中國政法大學訴訟法學研究院副院長楊宇冠、清華大學法學院副院長申衛星、中國人民大學法學院副教授王貴松、廣東省東莞市中級人民法院民三庭庭長程春華、深圳大學法學院教授應飛虎、中國法學會食品安全法治研究中心一處處長王偉國、中國食品報副總編輯王亞南在會上發言,有的還擔任了單元主持人。參加研討會的還有最高人民法院立案二庭審判長魏文超、中國法學會對外聯絡部港澳臺工作處處長鐘家晨、中國法學會食品安全法治研究中心辦公室主任周楊。

大家分別從各自工作、研究的角度介紹了《食品安全法》實施以來的情況,包括制度建設、企業主體責任落實、政府統一協調與分段監管體制、社會監督及突發事件應對等。一方面,大家積極評價了大陸食品安全法律制度、食品安全法實施以來各級政府及其部門的監管措施和取得的成效、消費者權益意識與社會監督發揮的作用、刑法修正案關于食品安全犯罪規定的司法適用情況等。另一方面,大家也從法學和司法視角審視了一些食品安全法律制度在實施中存在的不足和問題,提出了相關評論和意見。如有學者認為食品安全風險評估委員會應當適當吸收人文社會學者參加,以避免評估結果的片面性和唯科學主義;制定食品安全標準應當更多發揮行業的作用;食品安全事故處置如何加強多部門協調配合;刑法修正案關于食品安全犯罪的規定應當進一步細化,增強操作性等等。

臺灣地區方面,臺北醫學大學藥學院教授鄭惠文、臺灣良好作業規范發展協會秘書長陳健人、臺北市藥師公會理事長余萬能、臺灣“衛生署食品藥物管理局”食品組組長蔡淑貞、臺北市衛生局藥物食品管理處副處長邱秀儀、臺灣藥事品質改革協會社區藥學品質發展委員會委員詹淑惠、臺灣“衛生署食品藥物管理局”企劃及科技管理組組長謝定宏、臺灣“衛生署食品藥物管理局”食品組科長鄭維智、臺北市衛生局主任秘書姜郁美、董氏基金會執行長姚思遠教授、董氏基金會食品營養組主任許惠玉做了主題發言。臺灣專家學者的介紹更多集中在實務方面,主要包括臺灣對食品入境的管理、臺北市地方衛生部門對食品餐飲的監管、政府和行業攜手推進食品企業GMP和HACCP等認證制度、提升臺灣食品產業進步以及推動優良農產品走出臺灣島、發揮行業組織和非政府組織在促進食品安全方面的作用,以及塑化劑事件處置等。臺灣對塑化劑事件的處置,與大陸應對問題奶粉事件有類似經驗和體會,其中的規律性和給政府食品安全監管帶來的深刻啟示值得兩岸學界和實務界進一步探討。

讓我們共同思考、面對!

整整一天的研討,除了獲得了許多重要信息、知識外,我們還獲得了幾點強烈的印象:

1、交流無障礙,共同語言特別多。這一方面是因為我們面臨共同的食品安全問題,另一方面則是由于兩岸同文同種,有共同的文化背景和聽得懂的語言。

2、會議規則意識強,自始至終按議程進行。這與發言人的自覺有關,更與掌控時間的同學到時按鈴、毫不留情有關。

3、兩岸專家表達問題的方式差別也是顯而易見的。大陸方面專家多側重于制度層面,注重理論推演;而臺灣方面專家多側重于實踐層面,注重實證資料的運用。當然,這也是需要雙方互相學習促進的。

考察篇

除了專題研討會,實地考察有關食品生產企業、科研院所和民間消費者維權組織等,也是此行的重要內容。

11月21日上午,我們首先參訪了維格餅家股份有限公司。維格餅家是臺灣知名烘焙店,其依托專業的烘焙研發技術,以創新精神專研傳統口味生產出來的精致糕點受到廣泛歡迎。經過十多年的發展,成為臺灣精致糕點的新指標,維格的各類產品榮獲臺北市多個獎項。維格餅家主要客源來自于觀光收入(約75%),其中又以陸客為大宗。繼英國廣播公司BBC專訪后,相關效益已發酵,近期各國媒體瘋狂報導,更加了鞏固維格餅家在臺灣第一伴手禮的商品形象。

訪問團受到了熱情接待。大家一邊品嘗久聞大名的鳳梨酥以及其他各味糕點,一邊聽取接待經理對相關情況的介紹。大家還就食品保鮮、安全等問題、向大陸供貨品質保障及檢驗等問題進行了熱烈討論。考察第一站,我們就有一個強烈印象:借助富有人情味的宣傳和有品質內涵的推介,臺灣食品的品質讓人感到有保證、包裝也讓人感到有文化內涵。當然,推銷就是在自然而然中進行的了,呵呵~在這樣的氣氛中,你不出手買些伴手禮都難啊!

三界代表聚首【從左至右:來自司法部門的程春華庭長、來自法學研究機構的楊宇冠副院長、來自行政執法部門的周石平司長】

“我還有些疑惑,哪位領導給我解答一下?”——年輕有為的老板孫國華講解之余就銷往大陸食品的檢驗檢疫問題提問

“我很樂意回答你的問題”。—親切隨和的許新建副司長回答餅家老板的提問

參訪的第二站是臺灣消費者文教基金會(簡稱消基會)。臺灣有眾多非政府組織(財團法人、社團法人),如臺灣消費者文教基金會、董氏基金會等民間組織多年來致力于消費者宣導、維權,推進食品營養和健康生活方式,對于提高臺灣消費者的健康素養和自我保護能力發揮了積極作用。臺灣消費者文教基金會在臺灣社會具有很高的威信。上個世紀70年代末臺灣連續發生了多氯聯苯污染米糠油和甲醇假酒中毒重大事件,極大地促進了民間消費者權益保護運動。財團法人消費者文教基金會應運而生,于1980年正式成立。該基金會沒有政府投入,是非營利的純民間組織,主要通過民間小額捐贈和發行《消費者導報》雜志運行。基金會僅有24名領薪水的專職人員,主要靠志愿者無償提供服務,有在職人員利用業余時間到基金會義務工作,也有退休的大學教授、教師等受聘擔任基金會專家委員會成員。每月都有400-500人輪流到基金會義務工作,可見民眾的參與熱情。基金會設有自己的實驗室,每年投入1000萬新臺幣用于市場抽檢并公布自己的抽檢結果。此外,基金會有一批義務律師,受理集體訴訟。目前正在受理的案件是塑化劑訴訟。消基會也促成了《消費者保護法》的立法施行以及消保會的成立。

參訪團在消基會也得到了熱情的接待。大家齊聚一堂、共圍一桌,展開了熱烈研討。接待人員介紹了消基會的基本情況后,參訪團成員對消基會資金來源、人員結構、運行模式很感興趣,踴躍提問。在熱烈的交流互動中,增進了理解。其間,李仕春秘書長還結合大陸正在修改的民事訴訟法中擬增加公益訴訟的規定,與消基會接待人員進行了細致探討。參訪第二站,我們對臺灣的民間組織在健康促進、社會監督與維權方面的積極作用留下了深刻印象。

這里不是倉庫,是消基會接待室;那堆紙箱里裝著的不是貨物,是消費者維權的資料,其中最多的是關于塑化劑索賠的

來這里工作的絕大多數是義工,你想得到嗎?

“我提些有關公益訴訟的問題吧!”李仕春秘書長從專業的視角積極發問

11月21日下午。目的地:邱氏鼎食品股份有限公司(大黑松小倆口)牛軋糖博物館。大黑松小倆口,一個有意思的名字!據公司總經理邱義榮介紹,自己能有今天完全是繼承母業,沒有當年母親的“大黑松紅豆湯店”,就沒有自己與太太的“小兩口”。

這個品牌的牛軋糖,我們在東吳大學參加研討會時就已經品嘗到了。一粒糖也可以引申出一個博物館?我們很好奇。在旅游巴士七拐八拐的帶領下,我們終于看到了一個外形看似大倉庫的房子,那便是有名的牛軋糖博物館了!剛踏進門口,我們就被鑼鼓聲嚇了一跳,原來那是店員在迎接我們呢。在接待人員的帶領下,我們沿著窄窄的樓梯到二樓參觀,又從另一端回到一樓的接待室。我們逐漸了解到,牛軋糖博物館是臺灣最早成立的觀光工廠,由大黑松小兩口原工廠廠地改建,面積較其它觀光工廠要小,但工廠印記卻最鮮明。造就博物館內涵的文化之根,不只是宗教信仰,還有在博物館的一角,邱義榮讓舊時故居與“大黑松紅豆湯店”的原貌重現,讓品牌故事更深刻的植入人心。小小的廊道,有傳統的24孝故事掛在墻面,很久以前的嫁娶文化習俗也予以展示。

大黑松小倆口牛軋糖1996年榮獲全臺第一家牛軋糖GMP認證。總經理邱義榮在臺灣食品界以點子多著稱,并常有突發奇想。邱經理的接待室就能體現他的這一特點:以牛扎糖填充的整整一面玻璃圍墻,中間長條桌上擺放著一個巨大的水晶球用以吸收能量。邱經理六十多歲而貌似不惑之年,其人談笑風生,有自信人生二百年的氣勢。大家一邊品嘗著邱經理自釀的白蘭地,一邊與其交流食品、健康、文化。不疑難問題間,我們對食品、文化與人生就有了一次水乳交融的體味。

華爾街的牛也沒有俺牛氣沖天泥!

你們的熱情我們領教了。可是,能否把你們美麗的臉龐露一下啊?

這是一個超市還是博物館?

知道我們為什么這么牛了吧?

領導,你猜我多大歲數了?

糖也可以作墻?

11月22日上午,我們參觀了位于高雄的嘉一香肉類食品加工廠。該企業一直致力于生鮮及調理食品的開發。其采用多項前沿技術組織生產,其中一項是用配有活菌的飼料代替使用抗生素和生長激素養豬,提高了豬的免疫力從而避免了抗生素和激素殘留危害。通過全過程的參觀,我們能夠深切感受到,該企業積極推動重點管制(HACCP),強調肉品安全與衛生。其公開透明化的營銷通路,讓消費者吃到來源正確、健康、新鮮、安心的肉品。這一站讓我們對食品生產全過程的安全保障有了非常直觀的認識。

看企業的宣傳片也蠻專注的嗎

好像可看的東西不少啊

這里是豬肉分割現場

下午參觀了家族式的海產品銷售企業——漁裕貿易公司。我們親眼目睹了冷藏庫中整齊排列著的亮麗的金槍魚。真沒想到,在看似只是一個居家院落里還有一個巨大的倉庫,還有那么多新鮮誘人的海產品!

這家人的牌子不小啊!

11月24日下午,我們前往位于新竹的元培科技大學。元培科技大學,是一所位于臺灣新竹市香山區的大學,以醫事技術為主要教學領域。其前身為“私立元培醫事技術專科學校”,常簡稱為“元培醫專”,此校正式成立的時間是1965年的10月28日。創校時的三個主要科系為“放射技術科”、“醫務管理科”、“醫事檢驗科”。學生約1千多人,是臺灣早期以醫事檢驗專科成立的特別學校。1999年8月,升為元培科學技術學院,2006年8月改名為“元培科技大學”。其健康學院下設食品科學系(所)、生物科技系(所)、環境工程衛生系(所)和餐飲管理系。食品科學系是該校引以為榮的專業特色。食品衛生與品質檢驗、保健食品開發與評估是其主要研究方向。該校致力于促進產學研結合,受委托為企業開發新的健康食品,開展社區健康促進,并積極引導臺灣食品行業和民眾選擇健康的飲食與生活方式。通過對研究院所的考察,我們深切感受到,臺灣的相關食品科研機構注重科學技術應用和新產品開發,注重發展農產品深加工,在食品領域產學研結合方面具有扎實基礎和顯著成效。

太客氣了!中國法學會食品安全法治研究中心主任李仕春、辦公室主任周楊、一處處長王偉國立此存照

讓我來為大家介紹一下!

王銘富校長向陳斯喜團長贈送禮物:留個念想吧,歡迎下次再來!

11月25日上午,我們參訪了位于臺南市的臺灣食品工業發展研究所。食品工業發展研究所是財團法人,建立于上世紀60年代,是由臺灣罐頭行業成立的基金會支持的研究所。后來研究所得到政府出資支持(比例很少),逐漸發展成為一所綜合性食品科學研究機構。該所的業務方向是發展食品與生物產業相關的科學與技術;為食品與生物相關產業提供技術服務,投資具有創新性或前瞻性項目,推動食品產業升級;培訓食品與生物相關產業科技人才,策劃并協助食品與生物相關產業開展國際交流,開拓海外市場。該所既為食品產業服務,也為政府服務。協助政府完善認證規則,承擔GMP、CAS、HACCP和ISO22000認證;受“衛生署”委托組織開展臺灣膳食營養調查,編輯出版臺灣食物營養成分表;開展風險交流,傳播食品營養與安全科學知識,特別是在發生食品安全突發事件時,通過及時發布科學信息使民眾了解事實真相,避免受誤導和恐慌。在臺灣塑化劑事件中,該所發揮了重要作用。在為產業服務方面,該所具有與產業界密切合作的傳統,其科研開發涉及食品產業的廣泛領域。如食品營養素及其保健食品功能成分、特殊營養食品配方及其篩選、新生產工藝技術研發與推廣、食品包裝材料、食品檢驗與安全性評估技術研究等等,此外還協助企業開拓境外市場,向海外推介臺灣食品。

陳樹功所長說:“蘇局長,我們見過面的!您還記得我嗎?”

靠近點,笑一笑!

專題研討與實地考察讓我們強烈地意識到,在許多方面,大陸借鑒臺灣地區的經驗可能比直接學習西方更容易更便捷。如臺灣在制定和實施相關政策時注意協調監管與扶持、提升安全水平與促進產業進步的關系;注重行業誠信體系建設,加強農產品和食品生產源頭控制,注重建立完善全過程食品安全體系,實施食品安全追溯制度,充分發揮科學技術對于食品安全及其產業發展的支撐作用,積極引導行業組織發揮自律作用,大力開展對全社會消費者的教育運動以及引導民間組織和社會監督走上規范和有序的軌道等等。這些都有值得大陸學者深入研究并結合大陸實際促進食品安全和食品產業協調發展的廣泛空間。

因此,在現有兩岸交流機制基礎上,大陸不但要繼續加強與貿易有關的兩岸食品安全工作層面交流,更有必要深入研究臺灣的經驗做法,在不斷提升食品安全科學技術支撐的同時,也要著力完善制度尤其是增強制度執行力等方面的軟環境建設。這樣才能有助于切實提高我們的食品安全管理水平。

觀光篇

臺灣是祖國美麗的寶島。大多數考察團的成員首次登上這片土地,終于有機會領略她的美麗了!盡管行程緊湊,時間有限,接待單位還是為我們插空挑選了一些令人神往的地方。除了臺北故宮、臺北101經貿大樓、阿里山、日月潭這些首到臺灣必到之處外,還有中臺禪寺和肯丁!下面就讓我們以時間為序回顧這段美麗之旅吧。

11月22日下午在參觀完漁裕貿易公司后,我們隨即前往墾丁。“墾丁”本義為“開墾的壯丁”。清光緒三年(1877年)設置招墾局,募得粵籍客家人在此搭寮墾荒,得名為墾丁寮。墾丁位于臺灣本島最南端的恒春半島,三面環海,東臨太平洋,西臨臺灣海峽,南瀕巴士海峽。地理上屬于熱帶性氣候區,終年氣溫和暖,熱帶植物衍生,四周海域清澈,珊瑚生長繁盛。

我們是近黃昏時刻到達肯丁的。來不及辦理住宿手續,我們就直奔鵝鑾鼻公園。鵝鑾鼻燈塔為公園標志,高18米,周長110米,是目前臺灣地區光力最強之燈塔,享有“東亞之光”美稱。在塔旁還有巨像一座,供游人瞻仰。巨像前有“臺灣八景”紀念石碑一座,供旅客照相留念。我們欣賞到了潔白美麗的燈塔,沿著木板鋪成的濱海步道欣賞了湛藍的大海、連綿不斷的珊瑚礁和形狀各異的石灰巖地形,欣賞到了海上落日的奇幻與瑰麗。隨后, 我們跟著吳導,在微寒的海風中領略了落日中巴士海峽與太平洋交匯處的美麗與哀愁。

這樣光彩照人的圖片不好上傳太多……

與可親可敬的蘇志局長合個影,真是一件開心事。

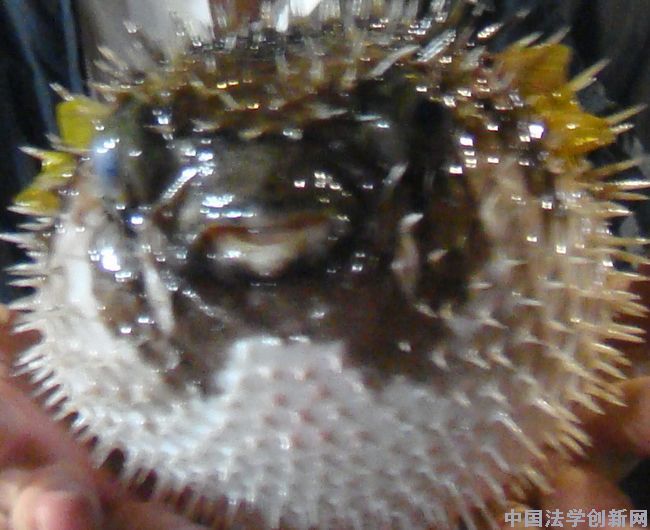

晚飯時我們被吳導帶到貓鼻頭的當地人家吃了一頓極其清新的海鮮晚餐。那只被店主人惹怒了漲得圓鼓鼓的海河豚,引起大家濃厚的興趣。那一刻,它成了明星,我們都爭相托著它合影!

真的不扎手!?

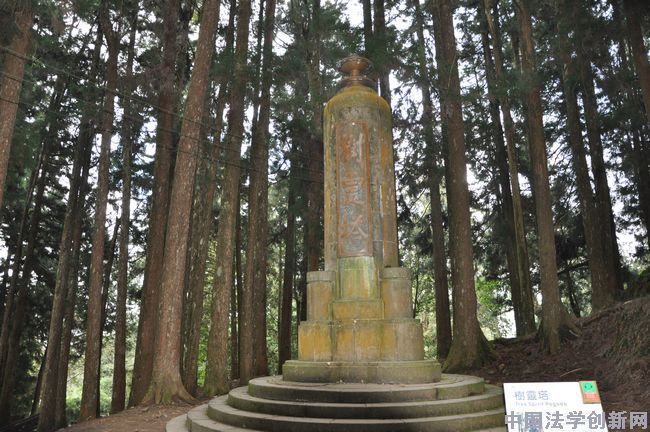

在肯丁只住了一個晚上。11月23日一大早,我們就前往阿里山了!路上花了六個小時左右的時間,我們才到達阿里山的停車場。一路上,我們并沒有見到美如水的阿里山姑娘,但見到了有美麗傳說的姐妹潭,神木林區。給我們留下深刻印象的是,所到之處盡是熟悉的聲音和身影,游客幾乎全是大陸同胞!雖然阿里山在大陸同胞中名氣很大,但在臺灣,作為最高峰的玉山才更加神秘而且高不可攀。

這就是臺灣的“最高”學府

這是難得一見的三代木!

你可知這神木林中的樹靈塔是何人所建?又是為了什么?

我們還參觀了鄒族原住民文化村,品嘗了阿里山的茶水。阿里山的鄒族原住民最早于三千至四千年前已抵達臺灣島活動,鄒族人相信所有的人類都是由鄒的天神(hamo)所創造,早在傳說中的大洪水之前,鄒族人已活躍在嘉南平原一帶,后因生活習慣及適應狩獵環境,乃逐漸移入深山。

我代表遠古的祖先歡迎大陸朋友光臨我們的部落!

11月24日上午,我們參觀了中臺禪寺。中臺禪寺位于臺灣省南投縣埔里鎮一新里,由惟覺老和尚住持。惟覺老和尚與名建筑師李祖原居士將中臺禪寺的建筑內涵融合了中西工法,并且運用“直了成佛”的頓悟法門“因次第盡”的漸修精神,還有古代叢林的風格,將藝術、學術、宗教和文化融為一體,卻不失禪宗的風格,令人為之贊嘆;中臺禪寺除了建筑令人贊賞,硬件設備也相當完善,有禪堂、四天王殿、菩薩殿、三世佛殿、講堂、知客室、大寮、齋堂讓信眾參拜、使用。由于事先與院方溝通,我們受到了特別熱情的接待,并被引導參觀了各樓層內的陳設。許多地方是通常的香客與一般游客不能進入的。我們除了贊嘆佛教文化的精深外,還對禪寺充分利用現代科技的智慧佩服不已。中臺禪寺完全脫離了傳統寺廟概念,是一個集傳統文化與現代科技于一身的圣地。大家都深感不虛此行。

里面比外面看起來的要更加宏大、深邃

下午我們奔往大名鼎鼎的日月潭。日月潭位于南投縣魚池鄉水社村,是臺灣唯一的天然湖,由玉山和阿里山之間的斷裂盆地積水而成。湖面海拔760米,面積約9平方千米,平均水深30米,湖周長約35千米。日月潭四周群山環抱,重巒迭嶂,潭水碧波晶瑩,湖面遼闊,群峰倒映湖中,優美如畫。每當夕陽西下,新月東升之際,日光月影相映成趣,更是優雅寧靜,富有詩情畫意。日月潭中有一小島遠望好像浮在水面上的一顆珠子,名珠子嶼(光華島),以此島為界,北半湖形狀如圓日,南半湖形狀如彎月,日月潭因此而得名。由于時間緊湊,我們乘坐游艇繞湖一游,在船主兼導游的幽默解說下,我們也被日月潭這個集人文與美景于一體的地方吸引了!此外,令我們嘖嘖贊嘆的還有游船如何能做到不向湖水排放一點油污以確保水源純凈。

俺被日月潭的美景折服了!你看不出來?

11月25日是我們返程前的最后一天。我們下午參觀了臺北故宮博物院。臺北故宮博物院藏品包括清代 北京故宮、沈陽故宮和原熱河行宮等處舊藏之精華,以及海內外各界人士捐贈的文物精品,共約60萬件,分為書法、古畫、碑帖、銅器、玉器、陶瓷、文房用具、雕漆、琺瑯器、雕刻、雜項、刺繡及緙絲、圖書、文獻等14類。博物院經常維持有5000件左右的書畫、文物展出,并定期或不定期地舉辦各種特展。館內的展品每3個月更換1次。導游我們每人發一個擴音的耳麥,參觀了一、二層樓展品。對那個精致的核舟、巧奪天工的翡翠、混然天成的肉形石自然是留下了深刻印象。在導游的講解下,一幅宋代名畫讓人驚嘆不已,里面的風、松鼠、鳥完全賦有了生命!我們還看到,2011年在臺灣故宮博物院合璧亮相的《富春山居圖》復制品也在熱賣中。

因為寶物太多,我們無法用圖片一一展示了!用個博物館示意圖意思一下吧

11月26日一早,我們到了本次臺灣之行的最后一站:臺北101經貿大樓。臺北101(TAIPEI 101)是位于臺北市信義區的一棟摩天大樓。由建筑師李祖原設計(上面已經提到,中臺禪寺也是這位大師設計的)。臺北101樓高508公尺,地上101層,底下5層。其英文名稱Taipei 101除代表臺北,還有“Technology、Art、Innovation、People、Environment、Identity”(技術、藝術、創新、人民、環境、個性)的意義。臺北101由臺灣十二家銀行及產業界共同出資興建,造價共達五百八十億元臺幣。我們在觀光層最高處鳥瞰整個臺北,在臨行前對臺北才算有了一個整體的印象。

印象101

你知道101大樓的設計靈感來自于什么嗎?

以上只是我們8天7夜行程的點滴介紹。在這短暫的時光中,我們不僅與臺灣相關領域的專家對海峽兩岸食品安全管理及法規制度進行了深入研討,還對臺灣相關食品加工企業、食品安全檢驗機構及食品受害者維權團體進行了考察訪問。與此同時,我們順路觀賞領略了臺灣的美麗風光,真切體驗了臺灣的風土人情。

其實,我們能緊張有序、平安圓滿完成此次考察訪問,還不得不提到三位全程陪伴我們的朋友:執行長胡俊、導游吳明達、司機李政軒。從接機到送機,他們都陪我們一路走來,其敬業精神令我們感動。特別是極具感染力的胡俊,這位財團法人兩岸交流發展基金會的執行長、臺灣司法警政消防協會的秘書長,對我們了解臺灣社會政治文化及風土人情受益良多。

胡俊執行長:“這么快就要走了?”陳斯喜主任:“我們還會來,也歡迎你到大陸去。咱們還會見面的!”

毫無疑問,我們還與臺灣食品行業、醫學界和法學界的許多專家結下了深厚的友誼。迎接、送別晚宴上的笑語歡歌至今還一直回蕩在耳畔。大家對此行的印象深刻而美好,也非常期待下一屆海峽兩岸食品安全法治研討會時再相逢!

(特別感謝蘇志局長為本文寫作提供的重要支持)