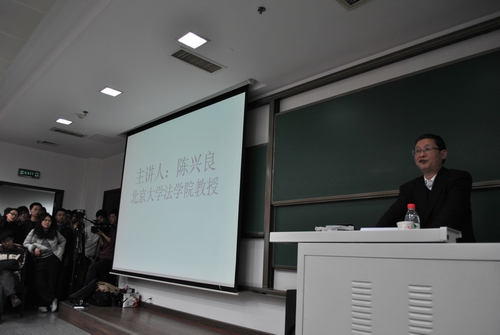

2011年4月7日晚上六點半,由北京大學法學院、清華大學法學院、中國人民大學法學院和中國政法大學刑事司法學院四校聯袂主辦的“當代刑法思潮論壇”系列活動第二場在中國人民大學法學樓501教室隆重舉行。本次論壇主題為“構成要件論:從貝林到特拉伊寧”,主講人是北京大學法學院陳興良教授。論壇由中國人民大學法學院劉明祥教授主持,北京大學法學院梁根林教授、王世洲教授,清華大學法學院張明楷教授、周光權教授,中國人民大學法學院謝望原教授、馮軍教授,中國政法大學刑事司法學院曲新久教授擔任點評人。此外,廣西師范大學法學院倪業群教授、北京大學法學院車浩博士、江溯博士以及中國人民大學法學院王瑩博士等多位老師也出席了本次論壇。論壇吸引了來自四個院校的近四百名學生來到現場聽講。

論壇之前,劉明祥教授隆重地介紹了陳興良教授。犯罪論體系問題是我國刑法學界當前爭論最為激烈的問題,陳興良教授是最先關注犯罪論體系問題的學者之一。近年來大力呼吁“刑法知識的去蘇俄化”,是力主全面引入德日三階層犯罪論體系的領軍人物。講座伊始,陳興良教授指出,當前我國刑法學界正在進行著三階層犯罪論體系和四要件犯罪構成體系的激烈爭論,這一爭論對推動我國刑法知識的轉型具有重要的意義,而這一爭議的核心問題就是要厘清構成要件與犯罪構成的關系。只有通過考察貝林所提出的構成要件論如何演變成特拉伊寧所提出的犯罪構成論,我們才能理解構成要件的原始含義,回到問題的起點即回到貝林,從而徹底清理我國的刑法知識,為我國刑法理論的發展奠定基礎。為此,陳興良教授從三個方面展開演講。

首先,陳興良教授介紹了貝林的構成要件論。構成要件并非犯罪成立的所有條件,而是刑法分則罪狀中所規定的犯罪特殊條件,因而它具有定型化機能,這也是其能在犯罪論體系中發揮獨特作用的根本原因。此外,構成要件具有人權保障機能,這恰恰是構成要件背后所具有的價值內容,也是貝林的構成要件論所蘊含深刻的思想。陳興良教授強調,構成要件的定型化機能與人權保障機能之間存在著手段與目的的關系,即刑法的人權保障機能主要是通過構成要件的設置來實現的。其次,陳興良教授介紹了特拉伊寧的犯罪構成論。犯罪構成是指犯罪成立所有條件的總和。犯罪構成論是特拉伊寧在批判貝林的構成要件論的基礎上提出的,但是這種批評并不合理,是對貝林的誤讀乃至歪曲。而且,在特拉伊寧的思想之中存在著多處矛盾,而從這些矛盾中可以看出特拉伊寧是如何從貝林的構成要件論向犯罪構成論轉變的。最后,陳興良教授分析當下中國刑法學界應該如何在構成要件論與犯罪構成論之間進行選擇,主張對犯罪構成進行正本清源、撥亂反正,還原為構成要件論,回到問題的起點即貝林的構成要件論,認為只有這樣才能從錯誤的路上走回來,推動中國刑法學向前發展。

在點評階段,張明楷教授、王世洲教授、曲新久教授、謝望原教授、梁根林教授、劉明祥教授、周光權教授、馮軍教授分別進行了精彩的點評,陳興良教授予以了敏銳而深刻的回應,各位學者之間展開激烈的爭論和交鋒。在學生提問環節,陳興良老師回答了多位學生的問題。九點半左右,論壇圓滿結束。

“當代刑法思潮論壇”是由北京大學法學院、清華大學法學院、中國人民大學法學院和中國政法大學刑事司法學院聯合舉辦,由楊春洗法學教育基金會提供贊助,旨在展現當代刑法學術前沿基本立場、基本原理、基本方法的專題性、系列性、學術性論壇。論壇每月舉辦一次,下一次將在中國政法大學刑事司法學院舉行,由清華大學法學院周光權教授主講。(圖/王復春 文/鄒兵建)