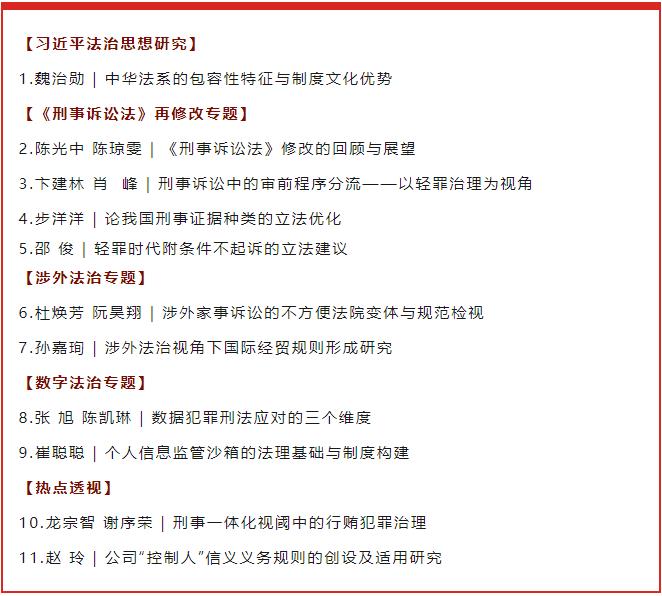

【習近平法治思想研究】

1.中華法系的包容性特征與制度文化優勢

作者:魏治勛(上海政法學院)

內容提要:中華法系在數千年發展歷程中,吸納了來自不同朝代、不同民族、不同類型的眾多制度文化資源,形成了兼收并蓄的開放胸懷,至唐代終于發展為蔚為大觀的中華法系,并為后世和周邊國家所承繼,留下眾多極富多元性和包容性、內涵豐富而飽含活力的制度文化遺產。中華法系以儒家仁道精神為價值內核,包含了諸多具有民本主義精神的制度原則;以“天理”為代表的制度正義原則,閃耀著良善法制文化的理性主義光輝;注重和合價值并以之為以法治國的重要思想指引,有助于建構和諧有序的法律秩序;尊重自然規律、重視環境保護的理念和綠色原則,具有超越時空的魅力。深具包容性的中華法系,對于當今的法治建設和生態文明建設而言,是一筆巨大且寶貴的精神財富。

關鍵詞:中華法系;包容性;和合價值;民本主義;制度文化優勢

【《刑事訴訟法》再修改專題】

2.《刑事訴訟法》修改的回顧與展望

作者:陳光中 陳瓊雯(中國政法大學)

內容提要:我國《刑事訴訟法》1979年制定后,經過1996年第一次修改、2012年第二次修改、2018年第三次修改取得了刑事訴訟制度改革的新成就。《刑事訴訟法》的再修改,應當堅持刑事實體法和刑事程序法相平衡,懲罰犯罪與保障人權相平衡,控辯對抗、控辯和合相統一與刑事辦案機關權力配置相平衡以及訴訟公正與訴訟效率之間合理平衡的動態平衡訴訟觀,推進刑事訴訟法典化。在具體制度構建上,應當進一步落實無罪推定原則,促進刑事訴訟法與監察法進一步銜接,擴大刑事法律援助辯護的范圍,強化科技的適用性,明確有罪判決的證明標準,優化認罪認罰從寬制度以及完善死刑復核制度。在總結司法改革經驗成果的基礎上,對我國《刑事訴訟法》加以修改完善。

關鍵詞:《刑事訴訟法》修改;發展歷程;制度展望

3.刑事訴訟中的審前程序分流——以輕罪治理為視角

作者:卞建林 肖 峰(中國政法大學)

內容提要:隨著我國犯罪結構發生顯著變化,輕罪成為犯罪治理的主要對象。遺憾的是,我國現行刑事訴訟法并未建立與輕罪治理相關的審前程序分流制度,實踐中仍按照既往的重罪治理模式處理案件,引致諸多弊端。通過比較考察發現,審前程序分流在世界范圍內存在廣泛的理論共識與制度設置。我國審前程序分流制度的構建有其內在的理論邏輯、實踐邏輯以及政策邏輯,但仍面臨理念認識不足、偵查階段程序分流缺失以及起訴階段程序適用受限三重障礙。因此,結合此次刑事訴訟法再修改,可探索從審前程序分流的理念更新、制度完善以及加強監督制約機制等方面因情施策,實現輕罪案件審前程序分流轉處的體系化和與精細化。

關鍵詞:審前程序分流;輕罪治理;非刑罰化;不起訴;刑事訴訟法再修改

4.論我國刑事證據種類的立法優化

作者:步洋洋(西北政法大學刑事法學院)

內容提要:隨著《刑事訴訟法》的歷次修改,刑事證據種類的立法范式之應然與實然如何,理論與實踐的爭議始終沒有中斷。因應《刑事訴訟法》即將再次修改之契機,證據種類問題的論理研判不應單純囿于“事實說”轉向“材料說”的歷史成因,“封閉式”抑或“開放式”的利弊多寡,而應從“刑事訴訟構造的實然影響、證據審查判斷的邏輯變化、契合證據制度價值的多元化趨勢”等層面論證我國刑事證據種類立法流變的多維動因,在實然省察我國證據種類立法現狀的同時,演繹歸納出以“列舉+兜底”式的“半開放式”立法模式為重點的短期優化路徑,以刑事證據作“去定義化”處理、規范刑事證據的審查與運用為核心的長期優化路徑,以求最大限度地消解證據種類問題項下的觀念分歧,助力證據體系建構的范式轉型。

關鍵詞:證據概念;證據種類;證據能力;證據規則

5.輕罪時代附條件不起訴的立法建議

作者:邵 俊(最高人民檢察院檢察理論研究所)

內容提要:隨著犯罪結構出現新變化,犯罪治理迎來新形勢,著力構建中國特色輕罪治理體系是新時代深入貫徹寬嚴相濟刑事政策的具體要求。輕罪治理需要堅持系統思維,刑事訴訟法再修改同樣要突出前瞻性和體系性,既要關注輕罪時代刑事訴訟制度應對能力不足的現實問題,又要著眼于輕罪治理作全篇布局和長遠規劃。在已有的未成年人附條件不起訴之外,增設適用于所有輕罪案件的附條件不起訴,對于推動刑事司法轉型升級,更好發揮輕罪治理效能具有必要性和合理性。當前,不起訴制度存在審前分流功能未充分發揮、延伸治理效果不佳、不起訴改革面臨合法性限制的現實問題。附條件不起訴具有有序實現“入罪合法、出罪合理”“形式入罪、實質出罪”,充分滿足輕罪治理的犯罪矯正需求,有效提升不起訴制度的包容性和前瞻性三方面獨特價值。考慮到附條件不起訴與證據不足不起訴、酌定不起訴、未成年人附條件不起訴之間存在明顯差異,與認罪認罰從寬之間存在融合關系,在《刑事訴訟法》第177條之后獨立增設附條件不起訴條款的立法方案最為適宜。具體修改建議稿包括附條件不起訴的適用條件、附條件義務和必要性的程序制約。

關鍵詞:輕罪治理 附條件不起訴 寬嚴相濟刑事政策 刑事訴訟法修改

【涉外法治專題】

6.涉外家事訴訟的不方便法院變體與規范檢視

作者:杜煥芳 阮昊翔(中國人民大學法學院)

內容提要:作為涉外法治的重要一環,我國民事訴訟法涉外編進行該法頒布后的首次實質性修改,其中新增的第282條昭示我國終在立法層面確立不方便法院這一重要的管轄權協調工具。追求便利與正義司法目的之不方便法院源起于英美法系,在長時間發展中已超越法系的界限,并在具體適用層面呈現各異。《海牙兒童保護公約》及《布魯塞爾條例Ⅱ》即基于其適用領域、法律傳統及自身性質,在家事訴訟領域實現不方便法院的變體,此為我國相應制度的檢視提供了現實參照。此外,全球化浪潮下的人權發展與我國涉外法治體系建設,都對不方便法院提出了更高要求,尤其是在涉外家事訴訟領域。基于現實參照與時代需求的檢視,我國當前立法所確立的不方便法院制度難言完備,涉外家事訴訟領域中的相關立法完善與國際合作的實現將是亟待開展的工作。

關鍵詞:不方便法院;涉外家事訴訟;《海牙兒童保護公約》;《布魯塞爾條例Ⅱ》

7.涉外法治視角下國際經貿規則形成研究

作者:孫嘉珣(北京大學法學院)

內容提要:涉外法治建設和參與國際規則制定需要重新審視規則形成的客觀規律。作為學術和實踐主流的現實主義制度論無法完滿地解釋國際經貿規則的形成機制,“唯國力論”的思想會加劇國家間的矛盾。國力優勢在國際經貿規則形成過程中起到了承擔規則形成成本的作用,應從對規則的需求、規則的物質和心理基礎三個角度出發,認識到一體化程度、共識程度、危機程度和國力優勢這四個因素對國際經貿規則的形成與發展有不同的影響,四者間也存在互動作用。中國在參與制定國際規則過程中,應在參與和引領國際經貿規則形成時從四個因素入手分析并決定國家可采取的行為。

關鍵詞:國際經貿規則;現實主義;共識程度;危機程度;國力優勢程度

【數字法治專題】

8.數據犯罪刑法應對的三個維度

作者:張 旭 陳凱琳(吉林大學法學院)

內容提要:隨著網絡信息技術的迭代發展,數據犯罪作為現代社會中的新興犯罪形態,給傳統刑法帶來包括法益保護模糊、規制行為類型局限、與前置法的銜接不暢在內的諸多挑戰。刑法規制作為綜合打擊治理信息網絡犯罪的重要途徑,有必要從法益保護、行為類型、刑法與前置法的銜接三個維度完善我國應對數據犯罪的刑法規范體系。在法益保護方面,應打破數據法益保護模糊化的既定狀態,將數據財產納入財產類犯罪的客體,限定數據安全法益,排除具有數據化形式的財產利益、個人信息、知識產權等法益;在行為類型方面,應貫徹全鏈條懲治的應對思路,適度增加數據犯罪的行為類型,并適當限縮幫助信息網絡犯罪活動罪的行為類型;在刑法與前置法的銜接方面,在整體法秩序下做好刑法與前置法在個人信息的認定標準、個人信息處理行為的違法性評價標準等方面的銜接,防止認定標準、違法性評價相互矛盾。

關鍵詞:數據犯罪;數據生命周期;刑事風險;立法回應

9.個人信息監管沙箱的法理基礎與制度構建

作者:崔聰聰(北京郵電大學法律系)

內容提要:以個人信息為主要內容的大數據是數字經濟的核心生產要素。目前,個人信息行政監管的主要手段是專項治理。個人信息專項執法所依賴的自上而下控制型監管路徑,造成監管與創新張力不足甚至抑制技術創新等諸多問題。個人信息專項治理的重點是超范圍收集、強制索權和一攬子授權等違法處理行為,雖然可以防控個人信息大規模處理引發的泄露和被濫用風險,但是對數字經濟發展形成了制度性約束,勢必會造成數據資源的結構性浪費和緊缺。通過專項整治防控個人信息處理風險,凸顯了運動式監管范式的困境。個人信息行政監管,亟待形成一種適應數字經濟發展的系統性范式。基于監管合作主義、穿透式監管策略和監管試驗主義的個人信息監管沙箱,是誘發個人信息行政監管范式轉換的關鍵變量,可以有效平衡數字經濟發展和個人信息安全之間的沖突,應當作為未來個人信息的監管工具。

關鍵詞:個人信息監管沙箱;數字經濟;穿透式監管;合作式監管

【熱點透視】

10.刑事一體化視閾中的行賄犯罪治理

作者:龍宗智 謝序榮(四川大學法學院)

內容提要:近年來,國家采取了一系列措施包括修改刑法,形成查處行賄犯罪的高壓態勢。但現實中仍存在對行賄犯罪懲治數量有限、懲治力度較低的狀況,對這種狀況存在的現實合理性有不同看法。行賄犯罪治理應納入“刑事一體化”視閾,考察查處行賄與查處受賄的一致性及其矛盾關系并把握打擊重點;考察程序法意義上,證據搜集程序及證明制度對實體法實施的制約;考察賄賂案件辦案實踐中取證難題包括倫理困境的影響。因此應將“嚴而不厲”作為行賄犯罪治理的指導思想。一方面,對于行賄治理應當堅持法律規制的嚴格性。重點打擊情節嚴重、影響惡劣的行賄犯罪,嚴格適用人身刑、財產刑及追贓措施,綜合應用較為嚴格的刑事措施和社會措施,同時注意在法律規制上補短板、求平衡。另一方面,又須從賄賂案件辦案實際出發,堅持政策措施的靈活性。應堅持與正確把握“不正當利益”的定罪實體條件,應挖掘特別從寬制度的實踐潛力并采取較靈活的解釋方法,應視情綜合運用輕緩化法律措施,最后建議斟酌創設符合我國實際的“污點證人”制度。

關鍵詞:行賄罪;犯罪治理;刑事一體化;嚴而不厲;受賄行賄一起查

11.公司“控制人”信義義務規則的創設及適用研究

作者:趙 玲(對外經濟貿易大學法學院)

內容提要:在公司制度的發展中,從所有權為股權概念所修正,到表決權從股權中的分離,再到控制權從表決權中的提煉,對控制權的界定與剖析,以及對控制人行使控制權進行規制,逐漸成為公司法制度設計所應遵循的基本準則。有別于舊《公司法》的規定,新《公司法》并未明確將股東排除在實際控制人之外,但在表述上仍將實際控制人、控股股東、董監高作為各自獨立的主體分別界定,并設定了不同的信義義務。該分別界定的模式忽視了上述主體之間可能存在的交叉與重合,其實質在于未能有效關注控制權這一根本。應基于實際控制人的概念提煉出控制人這一術語,并設定其信義義務的適用與填補規則,以保障非控制人的合法權益。

關鍵詞:控制權;控制人;信義義務