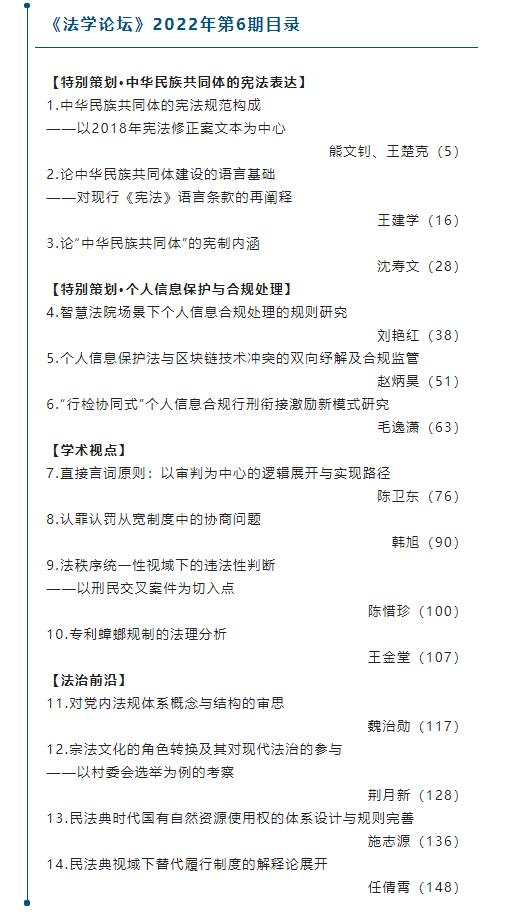

【特別策劃·中華民族共同體的憲法表達】

中華民族共同體的憲法規范構成

——以2018年憲法修正案文本為中心

作者:熊文釗、王楚克(天津大學法學院)

摘要:2018年憲法修正案將“中華民族”概念明確載入憲法以后,就與憲法中的其他民族規范條款共同構成了一個完整的憲法民族規范體系。但是這種規范體系不應當停留在雜亂無章的狀態。對于憲法文本中的民族規范條款,有必要從法學意義上對其進行細致研究和科學闡發。通過規范分析方法不難發現,我國憲法文本中的民族概念在關系層級上,具有整體性指向和部分性指向的特征。這種規范特征的設定,從深層結構上又分別受到“多元一體的民族關系結構”(舊傳統)和“社會主義的民族關系結構”(新傳統)的影響。我國憲法文本之所以穿插兩種新舊傳統,意在兼顧傳統與現代,從中華民族多元一體的民族關系格局中發展和滋養社會主義新型民族關系,這無疑體現了新中國的立憲者在塑造中華民族共同體方面的一種深度思考和長遠考慮。

關鍵詞:中華民族;統一多民族國家;社會主義民族關系;憲法認同

論中華民族共同體建設的語言基礎

——對現行《憲法》語言條款的再闡釋

作者:王建學(天津大學法學院)

摘要:通用語言文字是現代民族國家建構的基本要素,語言條款構成現代憲法的重要內容。我國現行憲法基于中華民族多元一體格局采取“通用語言+地方語言”的雙重結構。不同于偏重語言自由的德國模式,它更接近偏重國家建構的法國模式。國家一方面必須推行通用語言,從而夯實中華民族共同體建設的語言基礎,另一方面也應尊重各民族的語言自由。通用語言與地方語言的和諧共存要求在憲法審查中把握好審查基準。法國憲法審查采取官方語言在公共領域的獨占性標準,我國備案審查在兼顧語言自由的同時應當堅持通用語言的不可取代性。在不斷推進中華民族共同體建設的過程中,必須兼收并蓄借鑒比較法,充分闡釋憲法語言條款,從而形成具有中國特色的語言憲法體系。

關鍵詞:中華民族共同體;通用語言文字;普通話;語言權;備案審查

論“中華民族共同體”的憲制內涵

作者:沈壽文(吉林大學人權研究中心暨法學院)

摘要:國家建設和民族整合是憲制國家的基本使命;“中華民族共同體”在憲制意義上就是中國的“民族-國家”(nation-state);其中的“民族”是包含中國法定56個“民族”(ethnic groups)的“中華民族”(the Chinese Nation),“國家”指的是“中華人民共和國”(the People’s Republic of China);由于中文“民族”一詞在憲法和法律上存在廣狹兩層含義,中國是“一個民族一個國家、一個國家一個民族”的“民族-國家”,與中國是“統一的多民族國家”并不矛盾;“中華民族共同體”的法制化也意味著國家治理結構從“國家→族群集團→個體”的傳統模式轉向了憲制國家“國家→公民”的現代模式。

關鍵詞:中華民族共同體;民族-國家;國家建設;民族整合;憲制內涵

【特別策劃·個人信息保護與合規處理】

智慧法院場景下個人信息合規處理的規則研究

作者:劉艷紅(中國政法大學刑事司法學院)

摘要:在合規改革背景下,可通過個人信息收集、提供和共享三個層面的規則構建,來防范智能技術應用于法院審判工作導致的信息安全風險。在智慧法院場景中,個人信息合規收集規則的核心是法律授權,其規范基礎包括民法典、個人信息保護法以及專門的技術規范,可基于場景理論堅持“為履行法定職責所必需”收集個人信息;個人信息合規提供規則的核心是合理處理,包括借助數據脫敏、隱私計算和區塊鏈等技術手段創新處理個人信息,以及通過信息公開前的利益衡量和利用合規理念強化技術賦能推進司法信息公開;個人信息合規共享規則的核心是分類分級,設置個人信息合規分類和分級機制,通過共享前的識別機制、共享中的傳輸機制與共享后的反饋機制所建立的合規共享流程,將合規共享理念貫徹于個人信息的全生命周期,降低案件失誤率并提升司法效率。

關鍵詞:智慧法院;個人信息保護;司法信息公開;合規改革;信息共享

個人信息保護法與區塊鏈技術沖突的雙向紓解及合規監管

作者:趙炳昊(中國政法大學民商經濟法學院)

摘要:當前區塊鏈技術與《個人信息保護法》在處理個人信息過程中存在內生性沖突,這需要分別從技術和法規的角度出發進行雙向紓解,并構建合規體系展開持續性保護。從技術優化的角度,區塊鏈技術需要在技術原理上調整適配《個人信息保護法》的規范要求,同時將保護與利用并重的理念貫徹到技術處理過程中,推動技術進步來彌補個人信息權利保護的缺漏。從《個人信息保護法》的角度,區塊鏈技術進步需要限制公共法益的范圍來強調對個人信息自決權的保護,對區塊鏈處理個人信息的方式進行靈活解釋,并豁免未侵犯公民個人信息自決權的技術責任。合規監管制度是區塊鏈技術在《個人信息保護法》框架下持續發展的制度保障,需要將法規要求轉化為具體的合規任務,優化區塊鏈技術編校方案促進技術合規升級,并將區塊鏈技術合規處理后的個人信息作為合規對象。

關鍵詞:《個人信息保護法》;區塊鏈技術;合規制度;個人信息;個人信息自決權

“行檢協同式”個人信息合規行刑銜接激勵新模式研究

作者:毛逸瀟(北京大學法學院)

摘要:最高人民檢察院部署開展的企業合規改革催生了合規行刑銜接制度。在對侵犯公民個人信息等案件作出合規不起訴等處理決定后,檢察機關通過推動合規整改認同、提出行政處罰檢察意見、制發行業合規檢察建議等方式激勵行政機關開展行政合規監管。這種“檢察委托式”行刑銜接面臨著行政檢察監督缺乏剛性效能等激勵性不足的困境。未來,應當確立“行檢協同式”個人信息合規行刑銜接模式,以個人信息合規刑行一體化建設為指引,明確行政機關接續合規監管的職責,從行檢單向職能銜接走向雙向職能融合,并探索行政合規和行業合規激勵機制的體系化和制度化建設。

關鍵詞:企業合規改革;個人信息合規;行刑銜接;行政合規;行業合規

【學術視點】

直接言詞原則:以審判為中心的邏輯展開與實現路徑

作者:陳衛東(中國人民大學法學院)

摘要:推進“以審判為中心”的刑事訴訟制改革,構建現代科學的刑事司法體系,其核心在于實現法庭審理的實質化。直接言詞原則具有契合法治發展要求的基本內涵,與審判中心之間存在耦合關系,踐行前者的若干規則要素是實現后者的必然要求。直接言詞原則的內容和精神雖在我國法律中有所體現,但因實質內涵的缺失,僅形成了某種“相對直接言詞主義”,由此導致了庭審虛化的現狀。相較于傳聞證據規則,我國訴訟制度改革宜以直接言詞原則為基石,通過調整與限制筆錄證據在庭審中的作用、建立健全相關證據制度與機制、提高庭審辯護率等具體設計,實現審判中心主義、直接言詞主義的規范價值與法治功能。

關鍵詞:審判中心;直接言詞原則;證據制度;筆錄證據

認罪認罰從寬制度中的協商問題

作者:韓旭(四川大學法學院)

摘要:認罪認罰從寬制度實施中,協商是不可避免的程序事項。協商在認罪認罰從寬制度中具有重要地位,控辯協商是認罪認罰具結書簽署乃至起訴書制作的前提條件和必經程序。控辯協商不僅可就量刑問題,也可對罪名和指控事實進行協商。協商有三種面向:控辯協商、辯護協商和賠償協商。辯護協商和賠償協商是基礎,控辯協商是關鍵。為了防止控辯不平衡格局的加劇,應當提升辯護方的協商能力,除了降低訴前羈押率外,還應當實行強制辯護制度,由律師參與協商程序。為了避免實踐中協商隨意性較大的問題,應當從協商的啟動、參與主體、協商事項、效力、救濟措施等方面規范協商程序。為防止協商程序異化為強迫性的壓制程序,保障被追訴人認罪認罰的自愿性,檢察官不宜提出折扣較大的確定刑量刑建議。

關鍵詞:認罪認罰從寬;協商;控辯平衡

法秩序統一性視域下的違法性判斷

——以刑民交叉案件為切入點

作者:陳惜珍(閩江學院法學院)

摘要:在違法性判斷過程中,基于對法秩序統一性的不同理解,存在論與目的論相應地衍生出違法一元論與違法相對論等違法性判斷理論,前者又分為嚴格的違法一元論與緩和的違法一元論。嚴格的違法一元論在違法性判斷上是形式性的,不能進行實質的判斷。緩和的違法一元論以二重構造作為違法性判斷太過復雜,在實務上沒有必要性,其判斷意義也值得懷疑。違法相對論以堅持法秩序統一性為前提,通過限制矛盾的目的規范或者確立二者目的的優先性來進行違法性判斷。這一判斷機理因兼顧法秩序的統一及各自法領域目的的實現而更具合理性。

關鍵詞:法秩序統一性;嚴格的違法一元論;緩和的違法一元論;違法相對論

專利蟑螂規制的法理分析

作者:王金堂(青島科技大學法學院)

摘要:專利蟑螂行為違背了專利制度的倫理基礎,損害了制度內在利益平衡機制,構成了權利濫用并產生外部負效應,從而導致制度異化,對其進行規制具有充分的理論依據。規制專利蟑螂應選擇以行為規制為主、主體規制為輔,私法手段和行政法手段并用和以治理專利蟑螂滋生的制度環境為主的策略并謹慎處理各利益主體間的利益平衡問題。

關鍵詞:專利蟑螂;親專利政策;專利訛詐;非專利實施主體

【法治前沿】

對黨內法規體系概念與結構的審思

作者:魏治勛(上海政法學院法律學院)

摘要:黨內法規體系是當前黨內法規研究中的核心與熱點問題之一,黨內法規體系概念的重要性源自于黨內法規體系在法治體系中不可替代的地位;但黨內法規自身遠未形成和諧統一完備的規范體系,還不能充分滿足法治建設對于體系性黨內法規的迫切要求。為此,就必須首先從認識上厘清黨內法規體系的概念,為黨內法規體系建設提供一個總體性架構和立規實踐理念基礎。對此應從當前國內研究黨內法規體系的多維結構思維路徑進入,對諸學說進行反思性解析,黨內法規要達成內容科學、程序嚴密、配套完備的體系化形態,須從政治權威、價值體系、邏輯關系、耦合融貫結構和外部體系等方面入手,將黨內法規打造成價值同一、結構健全、邏輯周延、形態穩定的規范體系,為中國特色社會主義法治體系奠定高素質的規范要素基礎。

關鍵詞:黨內法規體系;法治體系;概念;多維結構;審思;黨規科學

宗法文化的角色轉換及其對現代法治的參與

——以村委會選舉為例的考察

作者:荊月新(山東師范大學法學院)

摘要:近代化改革運動導致宗法文化賴以形成的“前現代”要素式微,現代化要素植入鄉村,對宗法文化的多元壓制力量形成,宗法文化退出了鄉村治理領域的主導地位。然而,人們仍然基于“慣性”在宗法文化的指引下創建并延續“村落共同體”,并以宗法文化規范和引領自己的生產和生活實踐。傳統意義上的宗族或其房支在村委選舉中保持較為一致的選舉取向并成為影響選舉結果的重要力量,姻親以及擬制血親亦在宗法文化指引下在村委選舉中分擔著傳統宗族的結構性功能。在現代法治程序與原則的嚴格規制之下,宗法文化實現了對現代法治的有限參與,傳統宗法文化對鄉村社會的法治化的參與是影響中國農村法治現代化進程的一個值得重視的問題。

關鍵詞:宗法文化;宗族;村民委員會;選舉;現代法治

民法典時代國有自然資源使用權的體系設計與規則完善

作者:施志源(福建師范大學法學院)

摘要:自然資源作為特殊的“物”,與民法存在著天然的密切的關聯性。當前,應在《民法典》確定的自然資源權利制度框架下,處理好民法典與自然資源單行法的分工與銜接,進一步整合各個自然資源單行法的零散規定,科學設計自然資源使用權的體系。就具體規則的立法完善而言,應當規范表達自然資源開發利用權利術語,并完善自然資源使用權的權利義務規則、權利存續期限規則和權利繼承規則。

關鍵詞:民法典;自然資源;使用權;體系設計

民法典視域下替代履行制度的解釋論展開

作者:任倩霄(吉林大學法學院)

摘要:依據《民法典》第581條,針對不得強制履行的債務,債權人可以請求債務人負擔由第三人替代履行的費用。從體系解釋的角度看,這不同于《民事訴訟法》第259條。《民法典》第581條是針對替代履行這種特殊的違約救濟措施的實體性規定,其權利行使不以生效的法院判決為前提。替代履行是由債權人或第三人完成本應由債務人完成的實際履行,其風險和費用理應由債務人承擔。《民法典》第581條賦予了債權人一般性的替代履行的權利,有讓債務人負擔過重之虞,有必要將其限定在一定的范圍內,而第581條中“根據債務的性質不得強制履行”的前提設定體現了立法機關對替代履行的范圍限制。與此不同,承租人和買受人的替代履行的適用范圍更為狹窄,僅限于標的物有瑕疵的情形。除了適用范圍上的區別,合同編總則和分則規定的替代履行,在制度功能、構成要件和法律效果等方面并無實質區別,可將替代履行制度作為主線進行一體分析。

關鍵詞:替代履行;替代執行;強制履行;減損義務;回復原狀