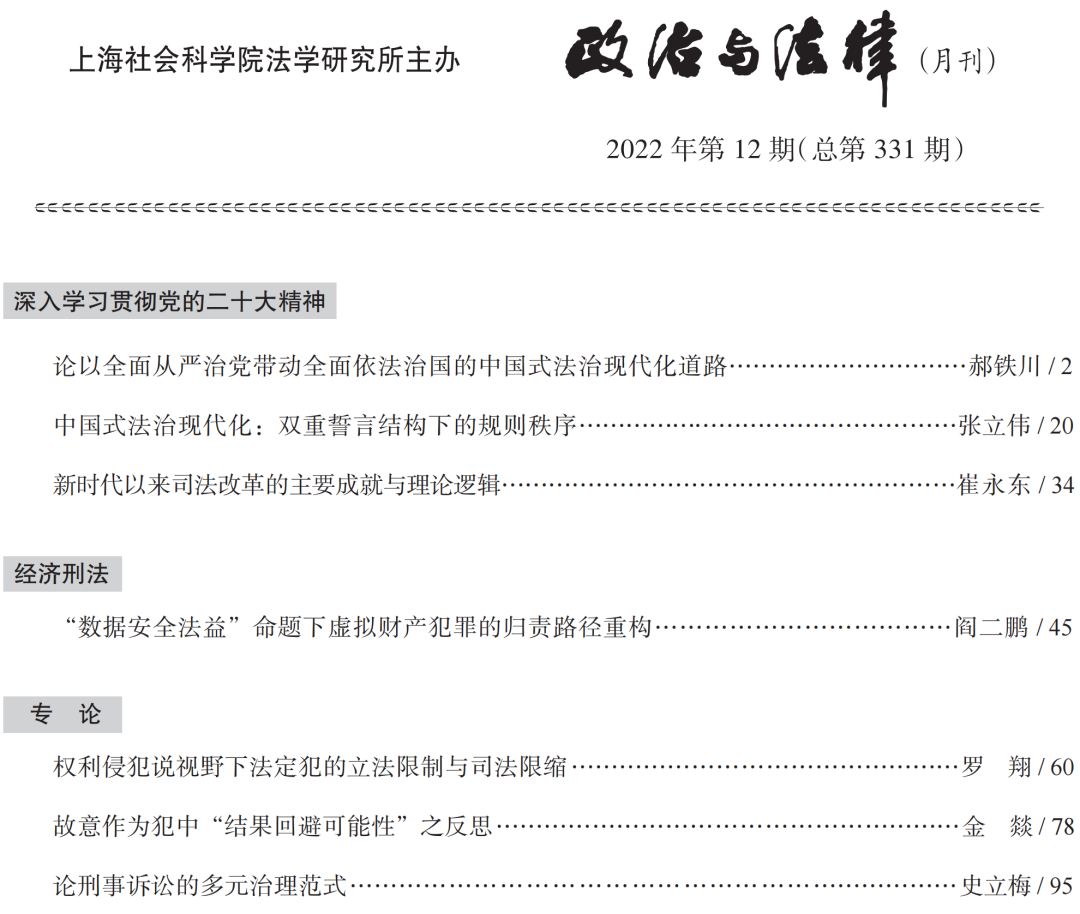

【深入學習貫徹黨的二十大精神】

論以全面從嚴治黨帶動全面依法治國的中國式法治現代化道路

作者:郝鐵川(河南大學法學院名譽院長、特聘教授)

摘要:世界上自下而上的內生型和由外而內的移植型兩種法治現代化模式均不適用于中國,前者在中國因近代帝國主義的侵略而中斷,后者因其結果導致中國淪為西方附庸國而不能被中國所接受。黨的十八大以來創造的以全面從嚴治黨帶動全面依法治國的方式,是歷史的選擇和現實的要求,是全面依法治國堅持正確政治方向的要求,是全面依法治國須有人事組織保證的要求,是率先建成法治政府目標的要求,是提高我國司法公信力的要求,是法治重在約束執政權普遍規律的要求。實踐已經證明,以全面從嚴治黨帶動全面依法治國的中國式法治現代化不僅必要,而且可行、有效,主要表現為:中共中央成立的中央全面依法治國委員會,在推進全面依法治國中很好地發揮了總設計師、總規劃師、總指揮、總工程師和總監理師的作用;按照依規治黨和依法治國相結合的執政原則,全面從嚴治黨和全面依法治國貫通了執紀和執法,使執政者保持廉潔公正;通過建立健全黨內法規體系,帶動我國法治各個領域的發展。中國共產黨人探索出來的以全面從嚴治黨帶動全面依法治國的中國式法治現代化道路,為發展中國家如何通過政黨驅動法治現代化提供了中國方案。認真研究中國政黨驅動型法治現代化的理論與實踐,豐富發展人類社會的法治理論,是作為世界上最大發展中國家的中國責無旁貸的歷史使命。

關鍵詞:政黨驅動型法治;全面從嚴治黨;全面依法治國;中國式法治現代化

中國式法治現代化:雙重誓言結構下的規則秩序

作者:張立偉(中共中央黨校(國家行政學院)政治和法律教研部教授)

摘要:中國式法治現代化具有規則體系化的鮮明特征。規范性分析是認識和理解這一體系化特征的重要路徑。以法律實證主義的視角分析,誓言所設定的義務具有獨立于道德原則的規范性效力。因此,誓言作為一個事件,能夠為承認規則理論提供有效的規范性支持,從而構成了法律規則規范性的重要來源。中國式法治現代化之下,存在著入黨誓言和憲法誓言的雙重誓言結構。這一結構建立起了黨內法規與國家法律這兩個規則體系之間的規范性聯系。這一聯系對于兩個規則體系的形成,以及二者通過相互聯系而成為一個整體性的制度體系,進而形成中國式法治現代化之下的規則秩序,具有重要意義。

關鍵詞:中國式法治現代化;誓言;承認規則

新時代以來司法改革的主要成就與理論邏輯

作者:崔永東(山東大學法學院特聘教授、博士生導師)

摘要:中國特色社會主義進入新時代以來的司法改革,其價值追求在于提高司法公信力,并推進國家治理體系和治理能力的現代化。司法改革的推進與司法公信力建設的核心在于司法公正和人權保障。司法只有堅守人權底線,才能贏得社會公眾的認同和信任,才能助推司法公信力的提升。司法公信力的建設在于落實司法責任制、加強管理監督與推進司法的科技化。司法責任制將實現“權責統一”作為改革的目標之一,同時又強調管理監督,對司法權進行必要的限制。司法的科技化使司法理性與科技理性得以深度融合,并有效促進了司法的公正和效率。司法公信力建設是一個宏大的系統,包括立法系統、司法系統、行政系統、社會組織系統等,各子系統之間還需要緊密合作、互相支持,形成一種“合力模式”,才能實現司法公信力建設這個統一的目標。中國式法治現代化的實現有賴于司法進步,而司法進步的標尺在于司法公信力的提升。司法公信力的提升除了需要落實司法責任制,加強對司法活動進行監督制約之外,還需要強化人權保障。今后的司法改革,將在改革戰略上致力于推進司法公信力建設和中國式法治現代化事業建設,并將其納入國家治理體系和治理能力現代化的整體框架加以建構。

關鍵詞:新時代;司法改革;司法公信力;中國式法治現代化

【經濟刑法】

“數據安全法益”命題下虛擬財產犯罪的歸責路徑重構

作者:閻二鵬(海南大學法學院教授、博士生導師)

摘要:我國當下圍繞虛擬財產犯罪形成的數據犯罪與財產犯罪認定路徑,在前提認知上缺失了對數據犯罪保護法益的考量,進而造成對數據的形式化認識誤區;既有關于“數據安全法益”內涵的技術屬性解讀,無法證成狹義數據犯罪的立法價值,亦無法與傳統法益相區分,需要在規范意義上重塑數據安全法益的內涵;虛擬財產借助“財產性利益”的抽象表達已成為雜糅數據與財產的高度含混的范疇,應根據數據體現的利益屬性進行類型化限縮解釋;圍繞典型的虛擬財產犯罪,應在承認數據安全法益獨立地位的前提下,厘清其罪數形態,摒棄競合論的主張,同時,在財產犯罪內部證成“轉移占有”的行為要素。

關鍵詞:虛擬財產數據;非法獲取計算機信息系統數據罪;財產犯罪

【專論】

權利侵犯說視野下法定犯的立法限制與司法限縮

作者:羅 翔(中國政法大學教授、博士生導師)

摘要:法益侵害說作為刑罰擴張事由在司法實踐中為法定犯提供全面辯護導致其陷入適用困境,應該由權利侵犯說代替其承擔法定犯的立法批判和司法限縮的功能。權利是一種類型化的法益,義務是權利的前提并且是由道德規范所賦予的,因此權利是連接道德義務與法律利益的橋梁,刑法也必然具有道德屬性。基于權利侵犯說理論,在立法限制層面,法定犯的設置前提是行為間接上侵犯了個人權利,用權利侵犯說代替法益侵害說作為法定犯的刑事立法基礎,依據個人權利區分法定犯與行政犯,并且基于道德規范來限制法定犯設立。在司法限縮層面,權利侵犯說要求法定犯在司法適用中進行形式和實質的雙重限縮,在形式上,基于前置法與權利的聯系判斷限縮適用的范圍,并在解釋入罪過程中發揮刑法的補充性解釋作用;在實質上,以法定犯在間接上侵犯個人權利作為司法解釋的基礎,并依據個人權利來限縮抽象危險犯的司法適用。

關鍵詞:法定犯;權利侵犯說;法益侵害說;抽象危險犯

故意作為犯中“結果回避可能性”之反思

作者:金 燚(北京郵電大學人文學院講師、法學博士)

摘要:結果回避可能性理論能否適用于故意作為犯,存在較大爭議。“假想的結果原因”和“假想承諾”理論無法為故意作為犯中的限制結果歸責提供充足的理由。以客觀歸責為代表的“肯定說”和以主觀歸責為代表的“否定說”分別優先以結果避免可能性和結果預見可能性來限制刑事不法,在價值立場上也難分高下。實際上,從規范構造和實踐基礎的層面出發,將故意犯和過失犯理解為并列而非對立關系,能夠使問題迎刃而解。由于容許風險的存在,結果回避可能性理論可以適用于故意作為的法定犯。

關鍵詞:故意作為犯;結果回避可能性;客觀歸責;主觀歸責;法定犯

論刑事訴訟的多元治理范式

作者:史立梅(北京師范大學刑事法律科學研究院教授、博士生導師)

摘要:隨著我國刑法積極參與社會治理功能的日益強化以及犯罪圈的不斷擴張,我國傳統的以國家與被追訴人關系為主線、以懲罰犯罪為目的的刑事訴訟二元懲罰范式已經難以應對實體法變化帶來的多重挑戰。為了有效抑制刑法擴張,實現刑事司法的社會治理功能,刑事訴訟應從依賴國家專門機關自上而下對犯罪的打擊和管控走向多元化的治理方式。刑事訴訟多元治理范式從治理理念出發,主張發揮國家專門機關對刑事訴訟的主導作用,尊重和保障當事人的正當程序權利,在查明案件事實真相的基礎上,依靠被追訴人、被害人、社會力量的多方參與,化解矛盾、解決糾紛、實現對犯罪的修復與矯正。刑事訴訟多元治理范式在我國已經有相應的實踐基礎,但欲使其替代二元懲罰范式并充分發揮其犯罪治理作用,尚需進行一系列程序、制度和機制的調整。這具體包括拓寬程序出罪渠道、建立司法轉處制度、打破訴訟期限的桎梏、完善權力約束機制以及確立重、輕罪案件的雙軌制績效考核機制等等。

關鍵詞:刑事訴訟;二元懲罰范式;多元治理范式;程序出罪;司法轉處

【爭鳴園地】

法教義學視野下的本土習慣法——以頂盆繼承類案為樣本

作者:李 敏(中南林業科技大學政法學院教授,法學博士)

摘要:習慣具有強烈的本土性,如何發現中國本土習慣以活化《中華人民共和國民法典》第10條的規范功能,是我國自主民法學建構的重要課題之一。頂盆繼承是中華民族特有的習慣,雖起源于中國古代社會的宗法繼承思想,但經現代法律精神的洗滌,仍能夠保留其合理內核,而為我國當下司法實踐所廣泛認可。通過對頂盆繼承類案的研究可以發現,頂盆繼承可分為以法律行為為基礎的和非以法律行為為基礎的兩大類,其性質和效果各異,不可一概而論。頂盆繼承在繼承法上具有多元效果,頂盆行為可作為遺產取得的依據,頂盆人可依頂盆事實發生的不同而成為第一順序繼承人或與第二順序繼承人共同分配遺產,據此,在中國現行法上實際存在著法定繼承、遺囑繼承和習慣繼承的三元架構。頂盆繼承習慣并非單純發揮填補制定法漏洞之功能,還有解釋制定法和修正制定法之功能,從而與制定法呈現出錯綜復雜的關系。就修正制定法之功能而言,習慣法與制定法之間存在雙向矯正,此種功能常為以往研究所忽視。《中華人民共和國民法典》第10條雖僅明示習慣法的填補制定法漏洞之功能,但不排斥習慣法的其他功能,通過解釋仍能發現習慣法扮演多重角色的空間,從而使該條成為具有開放性的法源體系之支點。

關鍵詞:頂盆繼承;習慣法;法律漏洞;民法典;法源

國家出資公司進入《公司法》的邏輯理路

作者:胡國梁(江西財經大學法學院講師、法學博士)

摘要:對公司營利性的解釋應當超越工具論而代之以主體論,由此可以探知“營利性—社會責任”構成公司運行的底層邏輯,《中華人民共和國公司法》是對公司“營利性—社會責任”實踐的法律調適。國家出資公司并未脫離“營利性—社會責任”的運行邏輯,將其納入《中華人民共和國公司法》的調整范圍尚無理論障礙,不應將其從該法中徹底剝離。《中華人民共和國公司法》為國家出資公司設定的特殊治理范式可以保障其承擔特殊社會責任進而體現應有的公共屬性。政策邏輯與法律邏輯交融是國家出資公司治理的常態,國家出資公司作為“公司”的主體資格并未動搖,不能因國企改革政策的存在而認為國家出資公司是被“夾雜”于《中華人民共和國公司法》之中的。將國家出資公司置于《中華人民共和國公司法》體系之中,在內部邏輯上是自洽的。

關鍵詞:國家出資公司;營利性;社會責任;政策邏輯;法律邏輯

【實務研究】

我國《民法典》居住權設立規則的解釋與適用

作者:焦富民(南京財經大學法學院教授、博士生導師)

摘要:居住權的設立是規范的重心所在。以合同方式設立居住權,原則上須以書面形式,而遵循私法自治和誠信原則,將合同形式瑕疵的補正與合同主要義務的履行、當事人的“自認”相互聯系,宜對口頭形式設立居住權的成立予以肯定性評價。從制度目的和功能視角出發,法人、非法人組織等不能作為居住權人,居住權的受益主體除了居住權人外,應包括其家人和其他需要共同居住者。就能為他人提供固定、長期、連續和全面居住的商住兩用房、酒店或農村民宿而言,宜擴大解釋而認定其為居住權意義上的“住宅”。他人享有使用權的住宅或部分住宅均可以設立居住權,居住權人的權利當然及于滿足其生活居住必須的住宅附屬設施。當事人雙方應協同配合申請居住權登記,居住權自登記時設立,然而居住權登記與否和居住權合同效力無關。以遺囑繼承和遺贈形式設立居住權的,則需要通過解釋論對“參照適用”規則進行釋明和規范化續造。遵照意思自治,作為遺產的特定住宅無論歸屬于誰,居住權都得以設立;“參照適用本章的有關規定”,以遺囑繼承形式設立居住權采宣示主義,未經登記的仍然得以設立,登記則是其得以對抗善意第三人的要件;以遺贈形式設立居住權則采登記生效主義。

關鍵詞:居住權;合同;遺囑繼承;遺贈;登記

債務加入的獨立性辯析

作者:陳國軍(華東政法大學國際法學院副教授、法學博士)

摘要:我國《民法典》第552條確立了債務加入制度。債務加入的獨立性具有體系統攝之功用,其內在蘊含于債務加入的擔保作用,影響著連帶債務的涉他效力,是債務加入區別于其他相關制度的重要屬性。可基于該獨立性的內涵,對我國《民法典》中相關規則做出體系界分以適用于債務加入,完善債務加入規則的法條供給與妥當解釋。雖然債務加入具有擔保債權實現的功用,但是這種功能系其獨立性的表現,與擔保制度本質特征不符,可歸為具有擔保作用的措施。債務加入人與原債務人均應向債權人承擔對原債務的履行責任,但法律并未賦予債務加入人履行債務后對原債務人的追償權,不完全適用連帶債務規則。基于債務加入非擔保制度的獨立屬性,類推適用可限于保證成立的從屬性規則和保證人的可撤銷抗辯權規則,而對于保證人資格的限制和保證合同的要式強制規則,不宜類推適用。公司的債務加入一般可參照公司對外擔保規則,但如不具有擔保目的、不涉及法律規避,則更宜適用債務加入規則。

關鍵詞:債務加入;獨立性;連帶債務;保證