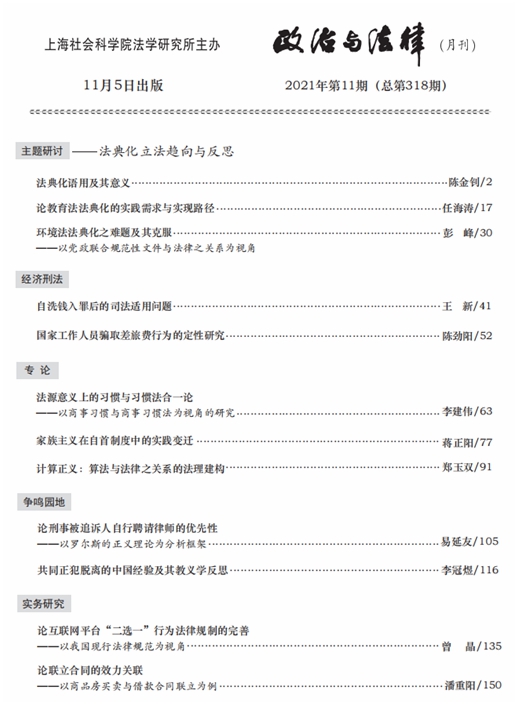

【主題研討——法典化立法趨向與反思】

編者按:法典化是法律淵源的理性化,這種理性化構成了歐洲社會的特色之一。作為一種社會歷史現象的法典化,自查士丁尼編纂《國法大全》,經歷了自然法與啟蒙運動時代的《法國民法典》,以及實證主義潮流影響下的《德國民法典》和《瑞士民法典》,發展到現代的再法典化與解法典化。時至今日,中國所追求的法典化與西方世界的法典化內核是否一樣?法典化的一般條件是什么?從私法發展到公法領域,哪些部門法符合法典化的一般條件?法典化這種歷史現象是否會隨著時代變遷而消亡,抑或重新煥發生機?人們需要從更宏觀的社會歷史背景以及微觀的立法技術層面進行全方位的觀察、追問和反思。本刊特從來稿中選出三篇佳作,從法典化的基本原理以及兩個具有代表性的部門法(教育法、環境法)等不同面向,從批判和建構角度對法典化的理論問題進行深度分析。希望它們能夠對現階段的各部門法法典化實踐提供智識貢獻,探尋符合國情的中國方案。

1法典化語用及其意義

作者:陳金釗(華東政法大學法律方法研究院)

摘要:法典化是近百年來中國法學研究的重要命題。法典是法律的典范文本,人們對法典寄予厚望。然而,法典化不是立法者能單獨完成的任務,法典化目標的實現還需要良好的法治環境以及正確的理解、闡釋方法。因而對法律法典化之觀察,要在歷史與現實交融的語境中展開。既要看到法典化的擬制性、一般性、體系性、獨立性、自主性特征以及削除規范矛盾、統一法源等意義,也要注意到反法典化、解法典化以及再法典化主張。雖然法典化對完善法律文本有重要意義,但這不是法學研究的重點。僅就立法立場探究法典化是不全面的,解法典化及其意義闡釋,事關法典的命運,始終是法學研究的重點以及法治實現的難點。

關鍵詞:法典化;反法典化;解法典化;再法典化;法律擬制

2論教育法法典化的實踐需求與實現路徑

作者:任海濤(華東師范大學法學院)

摘要:現階段我國教育法體系呈現分散性特征,表現在教育單行法的立法思路和公法私法分立的總體面貌。分散式教育立法造成教育法體系的臃腫化、教育法規范的碎片化和教育法內容的對立沖突等結構性缺陷。教育法法典化可消解教育法律復雜化、促進教育法原則統一、促進教育立法現代化,是教育立法由分散走向體系的理想路徑。教育法法典化有著內在動力和外在動因。在編纂思路上,教育法典應當是一部突破公法和私法界線的法律,應當以教育法律關系作為教育法典的編排主線,選擇體系型編纂模式,以“總則——分則”建構教育法典內部體系,協調教育法典與司法實踐的關系,并實現教育法典與其他社會科學的關系融貫。

關鍵詞:教育法典;教育單行法;總分結構;編纂模式

3環境法法典化之難題及其克服——以黨政聯合規范性文件與法律之關系為視角

作者:彭峰(上海社會科學院法學研究所)

摘要:近年來,生態文明領域由黨政聯合發文的形式啟動重大改革,已逐步呈現常態化的趨勢。法典需要具有穩定性的特征。一般認為,黨政聯合規范性文件具有外部效力,并且具有“黨規”與“國法”的雙重性質。這決定了環境法典編纂中必須處理與生態文明領域黨政規范性文件的關系。環境法典的穩定性、難以變動性及修改程序的復雜性決定了與黨政規范性文件之間銜接的困難。黨政規范性文件與單行法之間的銜接更具可能的條件和實踐優勢。環境法典編纂須直面這一難題。

關鍵詞:環境法;法典化;黨政聯合規范性文件;黨內法規;單行法

【經濟刑法】

4自洗錢入罪后的司法適用問題

作者:王新(北京大學法學院)

摘要:《刑法修正案(十一)》將自洗錢入罪,是在國內頂層設計和國際外在壓力下的刑事立法反應,也是改善我國反洗錢司法效果薄弱局面的重要舉措。與此同時,此次修訂改變了我國長期施行的“他洗錢”的單一模式,這相應地給洗錢罪的司法適用帶來前所未有的新挑戰,特別表現在自洗錢與上游犯罪的競合適用、主觀認識、共犯認定等若干基本問題。為了提升打擊洗錢罪的司法效果,并且結合刑事立法目的和刑法教義學理論,對于自洗錢與上游犯罪的競合適用問題,應實行數罪并罰;對于洗錢犯罪行為人的主觀認識,需要劃分為“自洗錢”與“他洗錢”兩種類型來區別認定;同時,以洗錢行為人與上游犯罪本犯的通謀內容為標準,來解決共犯的認定問題。

關鍵詞:洗錢罪;自洗錢;數罪并罰;共犯;主觀認識

5國家工作人員騙取差旅費行為的定性研究

作者:陳勁陽(吉林大學法學院)

摘要:對于國家工作人員騙取差旅費行為的定性,我國刑法學界存在貪污說與詐騙說之爭。贊成貪污說的觀點肯定該行為利用了職務上的便利,但沒有論證清楚其所利用的是何種職務上的便利。贊成詐騙說的觀點否定該行為利用了職務上的便利,但是該觀點混淆了職務犯罪與普通侵財犯罪的教義學界限。貪污罪中“利用職務上的便利”的本質是行使公共權力,國家工作人員騙取差旅費的行為,應定性為貪污罪,其所行使的公共權力是職務消費權,職務消費權屬于衍生性的公共權力。

關鍵詞:差旅費;貪污罪;詐騙罪;職務便利;職務消費權

【專論】

6法源意義上的習慣與習慣法合一論——以商事習慣與商事習慣法為視角的研究

作者:李建偉(中國政法大學民商經濟法學院)

摘要:《中華人民共和國民法典》第10條規定的作為法源之一的“習慣”,究竟是習慣法還是作為事實的習慣,長期以來學界各執一詞,由于事關司法裁決依據之確定,意義重大,需展開討論。在商事法領域中,借助商事習慣與商事習慣法的關系厘定,更有利于看清習慣與習慣法的異同。從法律淵源概念的視角,可得出“商事習慣法”不存在的結論,借助商事慣例“二階性”的分析,可看出商事慣例因具有規范品格而難以從商事習慣中分離。商事習慣與商事慣例、商事習慣法的雙重合一論,為習慣的法源性地位提供了新的思考維度,并有助于統一商事習慣在司法中的法律適用。法源意義上的習慣與習慣法合一論解讀,是對《中華人民共和國民法典》第10條“習慣”一詞在法教義學上的精確解讀。

關鍵詞:商事習慣;商事習慣法;商事慣例;法律淵源;合一論

7家族主義在自首制度中的實踐變遷

作者:蔣正陽(清華大學人文與社會科學高等研究所)

摘要:在帝制時代“家國一體”的結構下,家族價值內含于法律之中。近代以來,受西法東漸的影響,自首制度中所考量的家庭因素逐漸被排除出現代法理,其作用的社會結構基礎從“個人-家族-國家”轉為“個人-國家”的直接關聯。但是,回溯自首制度的實踐歷史,家庭結構和家價值則表現出連續穩定的有效性,其作用并未因制度的變遷而被取消。盡管清末法制變革及民初的刑法理論都反對家族主義,但據民國初年的檔案顯示,犯罪者的家庭成員仍在刑事司法中發揮重要作用。及至今日,在“勸首”“送首”等具體情形中,司法解釋亦將家庭成員對犯罪者自首的輔助行為納入主客觀相統一的體系以影響量刑,繼續發揮犯罪者親屬在案件解決方面的作用。因此,有必要從實踐出發,重新思考罪責自負與家庭秩序在刑法考量中的矛盾與平衡。

關鍵詞:自首;罪責自負;家族主義;個人主義

8計算正義:算法與法律之關系的法理建構

作者:鄭玉雙(中國政法大學法學院)

摘要:基于算法的機器學習在社會應用過程中引發算法歧視、算法黑箱和個人權利受損等實踐難題,也使對算法應用的法律監管和規制變得必要。然而,算法時代的首要命題是對算法與法律之間的關系進行界定,并展現算法對法律價值世界的沖擊方式。理解算法和法律之關系的道德框架應當突出算法之技術和社會維度的共同善價值追求,并基于算法所產生的正義空間來提煉計算正義的基本內涵。計算正義的概念建構需要從兩個問題展開,一是從算法實踐中如何提煉出計算正義原則,二是法律如何基于計算正義原則應對算法產生的價值挑戰。在計算正義原則的引導下,采取算法與法律之關系的重構模式,能夠有效應對算法的價值危機和法律挑戰,破解算法的法律規制難題,在智能時代實現算法善治。

關鍵詞:算法;共同善;計算正義;重構模式;算法規制

【爭鳴園地】

9論刑事被追訴人自行聘請律師的優先性——以羅爾斯的正義理論為分析框架

作者:易延友(清華大學法學院)

摘要:免費律師幫助權是基于平等原則對律師幫助權的一種再分配,這種再分配應當遵循羅爾斯正義論的兩個基本原則:自由原則和最大最小化原則。其中第一個原則又優于第二個原則。根據自由原則,所有人平等地享有獲得律師幫助權,但該項權利僅限于以自己的財產支付律師費用。根據最大最小化原則,免費律師幫助權只有分配給社會中最少受益者也就是經濟困難者的時候,才是正當的。根據自由優先原則,不能以免費律師幫助權侵犯當事人自行聘請辯護律師的權利,也就是說當事人自行聘請辯護律師的權利具有優先性。司法實務中偶有以政府指派的法律援助律師取代和阻礙當事人自行聘請律師的現象,應當予以糾正。對未成年人,盲、聾、啞人,精神病人以及可能面臨死刑、無期徒刑的人,固然可以為他們指派律師提供法律幫助,但如果上述人員不屬于經濟困難者,則應當要求其在享受相應服務后承擔相應費用。在刑事案件律師辯護全覆蓋背景下,也不能以指派法律援助律師的名義侵犯當事人自行辯護以及委托律師辯護的權利。

關鍵詞:免費律師幫助權;平等自由主義;最大最小化原則;必要辯護;自由優先

10共同正犯脫離的中國經驗及其教義學反思

作者:李冠煜(華中科技大學法學院)

摘要:現有共同正犯脫離理論無法充分應對共同正犯脫離案件的適用缺陷,應當在共同犯罪論教義學化之路上,回歸共同正犯論,貫徹歸責共犯論和重視不作為犯論,據此提出本土化形塑的教義學方案。深化共犯教義學研究是一個系統工程,對于共同正犯脫離問題應當予以體系化、規范化和機能化解決。共同正犯脫離的本質宜根據“行為共同解消說”來認識,其處罰根據可概括為“部分行為部分責任”原則。在此基礎上,只需以既存共同正犯關系的存否作為唯一判斷標準,并構建規范因果性切斷分析和共同正犯性正反檢驗的判斷步驟。

關鍵詞:共同正犯脫離;本土化形塑;教義學基礎;教義學方案

【實務研究】

11論互聯網平臺“二選一”行為法律規制的完善——以我國現行法律規范為視角

作者:曾晶(深圳大學法學院)

摘要: “二選一”行為是對互聯網平臺要求其內部經營者必須按照其主觀意愿而不得自主隨意選擇交易對象所形成的一種固定、限定或排他交易關系之直觀描述。因對互聯網平臺“二選一”行為的規制側重點不同,我國《反壟斷法》《反不正當競爭法》及《電子商務法》均難以對該行為進行完整有效規制,同時各相關法律條文的認定因素與標準又在邏輯體系上存在矛盾與沖突,以致于我國實際上對其規制形成一個模糊散亂且不成體系的局面。互聯網平臺“二選一”行為對競爭的真實效果以及破解上述三法拼接分立規制困境的現實需求,均要求選擇根據我國《反壟斷法》構建以“控制互聯網平臺利用市場力量來排除或限制競爭”為中心的基本規制框架與路徑,在此基礎上應進一步完善“互聯網平臺市場支配地位”、“縱向壟斷協議行為的違法性”及“正當合理性抗辯”的具體認定標準。

關鍵詞:互聯網平臺;“二選一”行為;法律規制;反壟斷法;反不正當競爭法;電子商務法

12論聯立合同的效力關聯——以商品房買賣與借款合同聯立為例

作者:潘重陽(南京大學法學院)

摘要:聯立合同之間存在效力關聯的基礎在于聯立合同經濟上的一體性。相較于《商品房買賣司法解釋》規定的解除權發生模式而言,效力直接關聯模式更為合理。聯立合同中部分合同因其他合同效力被終結而喪失效力的,可能發生不當得利返還請求權,而不必創設突破合同相對性的請求權。在聯立合同發生于多個當事人之間時,合同的共同當事人負有通知另一方當事人聯立合同喪失效力的義務。在無特別價值考量的情形下,對于多方當事人間的合同聯立可以通過當事人的約定排除效力關聯的效果。

關鍵詞:合同聯立;合同相對性;解除權;不當得利