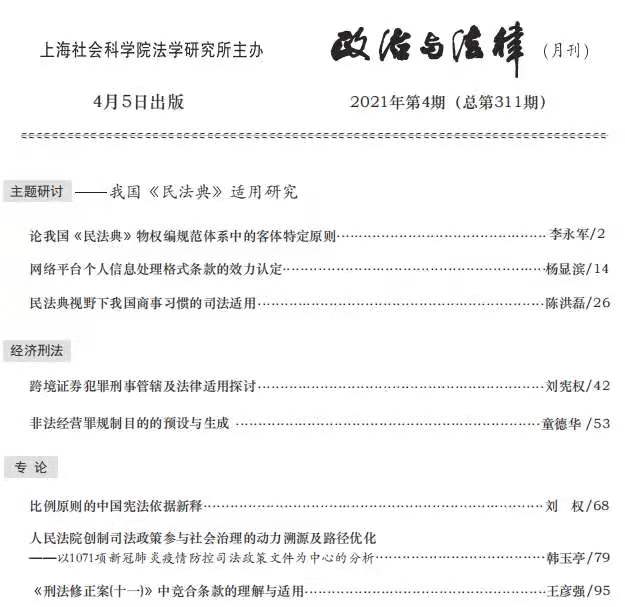

【主題研討——我國《民法典》適用研究】

編者按:《中華人民共和國民法典》(以下簡稱:《民法典》)已于2021年1月1日開始實施。該法典中的規定涉及人們衣食住行和生產生活的方方面面。《民法典》的編撰是對其之前施行的我國民事法律規范以及相關司法解釋進行的編訂纂修,在民法原則、一般條款、民事主體、民事權利、民事行為規則、調整對象的編排體例等等重要的方面均有創新型的規定,因此,為保證《民法典》的有效實施,有必要對這些規定的內涵、適用要件要素、規范效力等作準確的理解和揭示。本欄目選取三篇論文,對《民法典》是否體現了物權特定原則及其規范內涵應該是什么、如何以《民法典》調整格式條款的基本規范類型化處置網絡平臺隱私政策中個人信息處理格式條款與個人信息權之間的沖突、商事習慣在《民法典》中的地位及其適用規范等進行闡述和論證,以期為《民法典》適用提供有益的指引。

1.論我國《民法典》物權編規范體系中的客體特定原則

作者:李永軍(中國政法大學民商經濟法學院教授,法學博士)

摘要:物權客體特定原則是我國《民法典》物權編規范體系中的基礎性原則,無論是物權編中的“物權法定原則”、公示公信原則,還是物權的排他和支配效力,都必須以此為基礎。以德國為代表的大陸法系國家民法理論一般都將其作為物權法的基本原則對待。我國《民法典》物權編雖然沒有明確規定這一原則,但從整個物權編體系的規范結構看,這一原則是確實存在的。對此,我國學者多使用的“一物一權”的表述并不十分妥帖。一物之上可以存在所有權、用益物權和抵押權的事實已經說明“一物一權”的外延僅僅能夠適用于所有權,而非物權法的基本原則。物權客體特定要表達的就是,無論是什么樣的物權,只要具有物權的效力就必須建立在特定的物(或者權利)之上。它比“一物一權”更符合物權法規范的體系構造。“客體特定”就要求物權必須建立在特定的、單個的物之上。“集合物”有時也能夠籠統地作為抵押權的標的物,但是,如果進行抵押權登記,就會發現集合物無法進行登記,處分時也是單個地轉移所有權。從本質上說,所謂的集合物所有權就是多個單個物所有權的集合,并不存在集合物的所有權。

關鍵詞:客體特定;一物一權;集合物;公示公信;排他性;對世性

2.網絡平臺個人信息處理格式條款的效力認定

作者:楊顯濱(上海大學法學院副教授,法學博士)

摘要:近年來,以網絡平臺隱私政策中個人信息處理格式條款為誘因的侵權案件頻發,引起學界的廣泛關注。消解個人信息處理格式條款與知情權、解釋權、被遺忘權、脫離自動化決策權保護沖突的關鍵是,對格式條款進行類型化處理,分別進行效力認定。網絡平臺未盡到提示說明義務,致使信息主體沒有注意或者理解與其有重大利害關系的條款的,格式條款不應成為合同內容;格式條款顯失公平的,信息主體可以請求法院予以撤銷;格式條款符合我國《民法典》第497條規定之情形的,應認定為無效;“主要權利”的認定,在考慮合同內容的同時,應奉行合同性質決定論;以“理性人”構建網絡平臺的解釋義務標準,力爭在保障網絡平臺健康發展的同時,切實維護信息主體的個人信息權。

關鍵詞:個人信息處理格式條款;自治權;個人信息權;沖突;效力認定

3.民法典視野下我國商事習慣的司法適用

作者:陳洪磊(吉林大學法學院博士研究生)

摘要:商事習慣作為制定法之后的補充法源,既是商人的行為準則,也是重要的司法裁判依據。分析既有裁判文書可以發現,在民商合一路徑引導下,我國司法實踐并未將民商事習慣的適用約束機制同質化,商事習慣表現出獨立于我國《民法典》第10條的適用路徑。然而,商事習慣識別標準的模糊、填補商法漏洞的不足以及與民法規范適用順位的分歧,影響了商事習慣司法功能的發揮。從我國審判實踐出發,應將“習慣”理解為事實上的習慣;在此基礎上,商事習慣的識別標準應堅持外觀性標準和合理性標準。在適用順位上,商事習慣應優先于民法任意性規范和旨在保護法律關系中弱者的民法強制性規范,以滿足商法體系法源的自足性。與此同時,應借助商事習慣填補因商業創新和矯正我國《民法典》對商事活動特殊性關照缺失而產生的商法漏洞,以此助推良好營商環境的塑造。

關鍵詞:商事習慣;民法典;商法漏洞;商業創新;民商合一

【經濟刑法】

4.跨境證券犯罪刑事管轄及法律適用探討

作者:劉憲權(華東政法大學教授、博士研究生導師)

摘要:境內與境外的證券市場適用不同的法律監管體制,跨境證券犯罪的跨境特征可能使境內境外對相關證券犯罪均具有刑事管轄權,從而引發刑事管轄沖突。對于跨境證券交易的監管和法律適用,無論是在法律規定層面還是在司法實踐層面,均應遵循“主場原則”。應明確監管職能上的分工以避免適用不同法律法規的混亂情況,應體現最大的監管效能并減少區際法律沖突。跨境證券犯罪的刑事管轄權歸屬應充分尊重行政監管原則和考慮前置性法律的適用,并與行政管轄權歸屬保持一致。跨境證券犯罪的刑事管轄權歸屬應考慮犯罪行為社會危害的主要發生地。以內幕交易為代表的跨境證券犯罪的主要行為是“交易”,根據區際刑事管轄沖突的解決規則,應由交易行為的發生地管轄,按照交易地的刑法對相關行為進行刑事評價。

關鍵詞:跨境犯罪;內幕交易;刑事管轄;刑法適用;管轄沖突;主場原則

5.非法經營罪規制目的的預設與生成

作者:童德華(中南財經政法大學刑事司法學院教授,博士研究生導師)

摘要:非法經營罪在實踐中存在擴張適用的傾向,被認為是“口袋罪”,對其司法適用有必要進行限縮。傳統限縮方法是采取等價解釋,但無法對該罪的規制目的予以合理解釋。立法者在創制該規范之際并無明確的目的預設,且可能希望該罪的規范保護范圍通過自發方式在司法中生成。在整體法秩序發展之中,基于經濟、法治等外部系統的變化,非法經營罪除了要保障行政許可制度之外,還應越來越關注對市場調整方式的現實保障。行業性的合規制度作為市場調整的方式,將成為判斷非法經營罪的根據。

關鍵詞:規制目的;等價解釋;秩序生成原理;合規性管制

【專論】

6.比例原則的中國憲法依據新釋

作者:劉權(中央財經大學法學院副教授,法學博士)

摘要:比例原則已被全球法治實踐反復證明屬于人權保障的利劍,必將成為中國合憲性審查的基本標準。為了更好地推進合憲性審查,并消除對比例原則適用范圍與功能的誤解,有必要探尋比例原則在中國的憲法依據。通過解釋我國《憲法》中“權利義務一致性”“基本權利”“人格尊嚴”“法治國”“征收征用”等條款的嘗試,均不能很好或完全地推導出比例原則。比例原則的本質在于調整權力與權利、權利與權利之間的關系,其功能在于合理確定國家權力與公民權利的界限。比例原則內置于權利和權力之中。通過解釋我國《憲法》第51條的“權利的限度”條款和第33條第3款的“國家尊重和保障人權”條款,可以得出比例原則在中國具有憲法依據,屬于憲法基本原則。

關鍵詞:比例原則;合憲性審查;權利的限度;國家尊重和保障人權

7.人民法院創制司法政策參與社會治理的動力溯源及路徑優化

——以1071項新冠肺炎疫情防控司法政策文件為中心的分析

作者:韓玉亭(南京師范大學法學院講師)

摘要:以1071項新冠肺炎疫情防控司法政策文件為樣本的實證研究發現,人民法院在應對社會治理的司法政策創制活動中存在著重危機治理輕司法規律、重價值求同輕形式多元、重博弈競爭輕多元合作、重壓力傳導輕制度規控、重司法能動輕司法謙抑等一系列問題。“內驅力”、“壓力”、“助成力”三維一體的動力機制模型則進一步解釋了風險社會背景下各級法院熱衷于通過創制司法政策來參與公共危機治理其背后的原因所在。立足于此,人民法院要想有效應對突發社會危機,應回歸現有的制度框架體系。未來進一步優化人民法院創制司法政策活動必須要堅持雙管齊下,要以“五個相統一的原則”為指導科學把握司法政策創制的基本方向,同時要樹立全流程規控思維,從事前、事中、事后全方位著眼嚴格規范人民法院的司法政策創制活動。

關鍵詞:人民法院;司法政策;動力機制;優化路徑

8.《刑法修正案(十一)》中競合條款的理解與適用

作者:王彥強(南京師范大學法學院副教授)

摘要:隨著刑事立法的日趨活躍,采“分則立法模式”的競合條款日益呈現“立法肥大癥”,可考慮將競合條款(尤其是想象競合從一重處斷條款)進行總則化改造。就新增競合條款的理解與適用而言,作為想象競合表征的從一重處斷條款,其適用關鍵是“一行為”與“數法益”的判斷;新修正的我國《刑法》第229條第2款,標志著立法者對牽連犯現象的進一步肯認,其適用以客觀上存在牽連關系、主觀上具備牽連意圖為限;新增的數罪并罰條款(第280條之二第3款),則存在修正程序與實體內容兩方面的瑕疵,應將其視為想象競合數罪并罰的“擬制規定”加以適用。

關鍵詞:刑法修正案(十一);競合條款;立法模式;司法適用

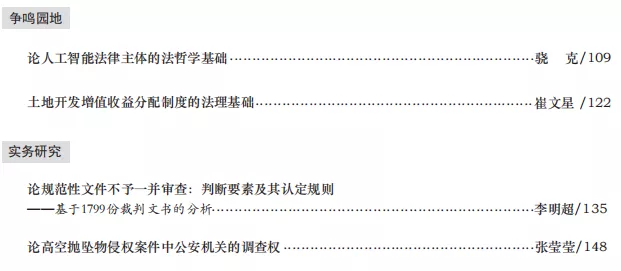

【爭鳴園地】

9.論人工智能法律主體的法哲學基礎

作者:驍克(華東政法大學法律學院博士研究生)

摘要:當下人工智能主體學說面臨諸多問題,需從法哲學視角予以審視。就人工智能本體而言,其行為具有自主性,不宜純粹以客體相待;從他者期望視角觀察,人工智能擁有道德責任能力,系道德主體。法律主體理論經歷了由自然人有限人格到全面人格,再到自然人、法人綜合人格的演化過程,呈現客觀化趨勢,不唯理性、意志等主觀要素論,其為人工智能法律主體提供了棲居空間。在目的論意義上,人工智能能夠推動積極向善,助力美好生活,實現顯著的經濟社會價值,作為法律主體具有合目的性。在當代,傳統主體哲學轉向,人的哲學危機引發新思考,尤其是人類中心主義的主體-客體范式發生變化,客體主體化的歷史經驗及當代實踐顯現一種哲學可能性,即主體不限于人,從而強化了人工智能法律主體的可能性。

關鍵詞:人工智能;法律人格;主體哲學;主體客觀化;目的論

10.土地開發增值收益分配制度的法理基礎

作者:崔文星(北京師范大學法學院副教授,法學博士)

摘要:土地開發權的性質是公權力,其基本內容是土地用途管制和規劃管理,土地開發權決定土地資源的初始配置,它是土地資源市場配置的基礎。土地利用的公法調整是私法調整的基礎。土地開發權是產生土地開發增值收益的決定因素,這是構建和完善土地開發增值收益分配制度的法理基礎。國家應當以土地管理者身份參與土地開發增值收益的初次分配和二次分配,以實現土地開發增值收益社會分享的政策目標。作為土地所有權人的國家和集體以及其他民事權利主體,依據民事權利參與土地開發增值收益的初次分配。

關鍵詞:土地開發權;增值收益;分配制度;法理基礎

【實務研究】

11.論規范性文件不予一并審查:判斷要素及其認定規則

——基于1799份裁判文書的分析

作者:李明超(深圳大學法學院助理教授,法學博士)

摘要:規范性文件“能否一并審查”是對規范性文件合法性進行實質審查的先決問題。根據現有的制度規定,可將司法實踐中規范性文件不予一并審查的類型劃分為基礎性要件缺失、附帶性要件缺失和例外情形等三類,每種類型都包含多種情形和不同判斷要素。法院應當采取更加積極寬容的態度,盡可能地將更多的規范性文件納入一并審查的范圍。對于不予一并審查的規范性文件的認定,應當在區分規范性文件與非規范性文件的基礎上,綜合運用多種認定標準明確界定規范性文件排除審查的范圍。應當賦予第三人一并審查的請求主體資格,并明確當事人延遲提出一并審查請求“正當理由”的判斷標準。對于不予一并審查例外情形的認定,應審慎對待,嚴格約束法院司法裁量權的行使。

關鍵詞:規范性文件;不予一并審查;判斷要素;認定規則

12.論高空拋墜物侵權案件中公安機關的調查權

作者:張瑩瑩(中國政法大學法學院與丹麥哥本哈根大學聯合培養博士研究生)

摘要:為解決高空拋墜物侵權案件中侵權人查找難題,我國《民法典》第1254條第3款為公安機關增設了調查權。該調查權應當被定性為侵權調查權,不同于公安機關固有的治安調查權和刑事偵查權。作為我國《民法典》中的公法規范,調查權條款的正當性不僅源于理論層面的積極面向的輔助原則,更在于其對權利保障的現實意義。高空拋墜物致人損害行為的復合屬性與公安機關兼具行政機關與司法機關的雙重定位導致侵權調查權與治安調查權和刑事偵查權難免競合,這對公安機關提出了新的要求。該調查權條款的適用主要產生兩個法律效果:一是受害人的調查義務轉移到了公安機關,前者的調查義務得以免除;二是“依法及時”和“查清責任人”的目標指向引發了調查不作為的認定問題。

關鍵詞:高空拋墜物侵權案件;公安機關;侵權調查權;公權力介入民事糾紛;調查不作為