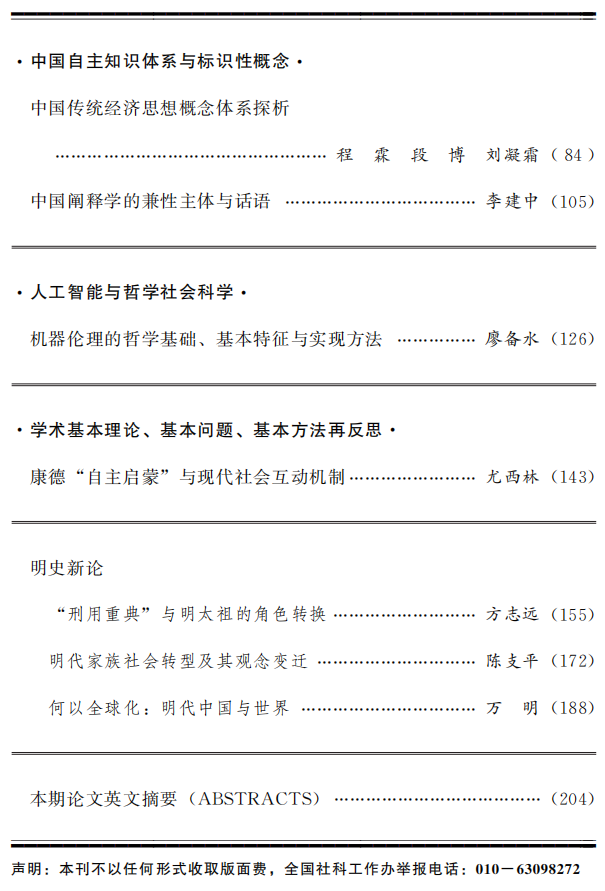

馬克思社會發展理論與中國式現代化

摘要:深化中國式現代化理論研究,構建中國式現代化理論體系,既要加強實踐經驗總結,又要加強馬克思社會發展理論研究,以夯實其理論基礎。馬克思社會發展理論就其基本內容而言,包括兩大層次:一是關于社會發展的一般理論,二是關于現代社會發展的具體理論。馬克思關于現代社會發展的理論主要是通過現代社會的剖析形成的。馬克思研究現代社會發展有其獨特的方法論,主要體現為總體性方法、比較研究方法、歷史分析方法、宏觀與微觀相結合的方法等。在新的歷史條件下,要彰顯馬克思社會發展理論,重要的是抓好這樣一些著力點:激活馬克思社會發展理論的思想資源,加強中國式現代化的學理性闡釋,推進經驗到理論的提升,推動發展理論的對話交流。

關鍵詞:現代化理論 馬克思社會發展理論 現代社會 中國式現代化

作者豐子義,北京大學哲學系教授(北京100871)。

貿易、權力與福利:大國博弈的國際經濟政治學分析 摘要:傳統國際貿易理論對于國家間博弈過程中保持、擴大自身相對實力的權力追求缺乏考量。而在大國博弈背景下,權力在先發國家與后發國家間貿易中的重要性則更加凸顯。基于此,在經典的兩國貿易理論中引入權力要素,將經濟學注重的絕對福利和政治學注重的相對福利視作行為體的雙重目標,運用博弈論方法,可以為大國博弈建立一個簡潔、方便、貼近現實、適用廣泛的國際經濟政治學分析框架。由此可以發現,在一個由先發國家和后發國家組成的兩國博弈中,后發國家更加偏好“揚己長補己短”戰略;先發國家更加偏好于“壓彼短揚彼長”戰略,而一旦決定比較優勢的技術差距由大變小,先發國家則更傾向于全面打壓后發國家甚至“脫鉤”。 關鍵詞:大國博弈 貿易 權力 福利 雙重效率 作者張宇燕,中國社會科學院大學國際政治經濟學院教授(北京102488);夏廣濤,中國社會科學院世界經濟與政治研究所副研究員(北京100732)。 “利益—權利”雙元共生:“數據要素×”的價值創造 摘要:作為新質生產力的數據要素是數字經濟發展的新動能,其區別于以產權交易為主的工業經濟形態,形成有效激勵、分配機制是“數據要素×”價值創造的根本保障。權利范式推動了工業社會的進步,但數字經濟時代數據要素的非排他性等特性急需建構實質分配的利益范式。以中國原創數據理論“共票”為基礎,創設數據要素“利益—權利”雙元共生新模式,實現從公正價格形成到數據價值創造的轉換,建立多方主體參與數據要素流通的激勵、分配機制,推進共同富裕。 關鍵詞:數據要素× 新質生產力 權利范式 利益范式 共票 作者黃尹旭,中國人民大學經濟學院講師; 楊東,中國人民大學民商事法律科學研究中心研究員。(北京100872) 財稅法一體化的理論邏輯與實踐轉向 摘要:現代國家財稅治理的權利本位觀念、體系規范理路和整體主義進路,共同證成和揭示了財稅法一體化的理論與實踐邏輯。財稅法一體化以形成統一多元的法律價值、融貫協調的法律體系和整體協同的法律治理為具體內涵,旨在構建財稅法的整體法學形象與整體法治秩序。應在權利保障法的語境之下,確立層次清晰、內容分明的財稅法律價值體系;在新興領域法的定位之下,建構整體與部分統籌融合的財稅法律規范體系;在現代治理法的范式之下,促成政府、市場與社會關系協調的財稅法律治理格局。 關鍵詞:財稅法 一體化 法典化 法律體系 整體性治理 作者蔣悟真,華南理工大學法學院教授(廣州510006)。 中國傳統經濟思想概念體系探析 摘要:中國傳統經濟思想的概念體系作為表達和傳承古代經濟思想的重要載體,是建構中國自主的經濟學知識體系的“基因庫”。這一概念體系在廣度上至少涉及17類經濟思想范疇,在深度上已觸及現代經濟學研究的核心要素,形成了具有內在邏輯性關聯的語義網絡。立足漢語構詞、時空轉換、多元取向三種生成機制,這一概念體系呈現出獨特性、時代性和層次性特征。當前,在堅持“兩個結合”中推動中國傳統經濟思想概念的現代轉化,將為推進中國式現代化、建構中國自主的經濟學知識體系以及建設中華民族現代文明提供重要啟示。 關鍵詞:中國傳統經濟思想 概念體系 現代轉化 “兩個結合” 作者程霖,上海財經大學經濟學院教授;段博,上海財經大學經濟學院博士研究生;劉凝霜,上海財經大學馬克思主義學院講師。(上海200433) 中國闡釋學的兼性主體與話語 摘要:“兼”之語義內蘊闡釋學意味:“兼持二禾”是闡釋主體(人手)與闡釋對象(二禾)的相遇,而“兼”之持二禾、容三秋、倍驛程、濟天下的語義遞增則是闡釋空間的擴展。華夏文明的兼性智慧構成中國闡釋學主體及行為的文化基因及語義根柢,以“兼”為詞根,墨子標舉“兼士”“兼君”,莊子感言“兼懷萬物”,《爾雅》并列“我”的14種兼稱,《詩經》“嗟我懷人”兼懷“你”“我”。中國闡釋學主體的“兼”,包容窮達兼善的身份主體、三教兼宗的思想主體和四部兼備的知識主體,較之西方現象學主體的“間”更為寬裕廣博。兼性主體創生兼性話語,漢語的語義兼訓與語用兼類,指向漢語闡釋的寓象、重言和隨境,形成兼性話語的“詩”兼三訓、“文”兼三性和“語”兼三言。關于“兼”的語義訓詁和知識考古,或可為中國闡釋學主體及話語的概念標識提供可行性路徑。 關鍵詞:兼 兼性主體 兼性話語 中國闡釋學 作者李建中,武漢大學文學院教授(武漢430072)。 機器倫理的哲學基礎、基本特征與實現方法 摘要:隨著人工智能系統自主決策能力的不斷提升,如何賦予智能體的決策以足夠倫理考量成為一個備受關注的重要挑戰。解決這一問題的關鍵途徑是建立機器倫理,即將人類倫理價值觀和道德規范嵌入人工智能系統,使其具備倫理對齊能力。機器倫理建立在人類倫理的基礎上,但具有與人類倫理不同的基本特征。首先,當前的智能機器尚無現實主義意義上的主體性和體驗性,表現為在倫理決策方面的弱主體性。其次,機器的決策反映的是受其行為影響的人類利益相關方的倫理考量,因此,機器的倫理決策需要在不同利益相關方的價值訴求之間取得平衡,即具備社會平衡性。再次,機器在倫理決策時容易受到文化因素的影響,應能反映文化差異性。最后,機器需要向人類主體解釋倫理決策、理解情感表達,并進行責任歸因,因此必須具備良好的人機交互性。 關鍵詞:倫理對齊 可解釋性 大語言模型 知識表示與推理 作者廖備水,浙江大學哲學學院教授(杭州310058)。 康德“自主啟蒙”與現代社會互動機制 摘要:現代啟蒙已非等級共同體的精英單向灌輸,而是社會主體的自主啟蒙。這一轉型奠基于康德,其“自主啟蒙”提供了施動型轉變為自主型的現代社會互動機制原理與完整實踐路徑。個體對現狀的理性反思與承擔社會責任的自由人格發育同步,自主啟蒙完成于理性交往的社會互動。交往在信息化時代已成為生產方式變革樞紐,啟蒙從而成為生產方式與生活方式現代演進的內在機制。 關鍵詞:康德啟蒙 社會互動 施動教育 自主啟蒙 作者尤西林,陜西師范大學文學院教授(西安710062)。 明朝作為繼元朝之后的又一個統一朝代,具有重要而特殊的歷史地位。認識有明二百七十多年歷史的內涵、地位和意義,不僅有助于更好地理解中國歷史的發展脈絡和內在邏輯,而且有助于全面把握世界歷史的近代化乃至全球化進程。因此,本刊約請方志遠、陳支平、萬明三位學者對明代的國家治理、基層社會、對外關系及其背后的觀念變遷等問題進行分析。我們希望,更多學者加入中華文明五千多年發展史的學理化研究闡釋中,把中華民族現代文明的歷史研究引向深入。 “刑用重典”與明太祖的角色轉換 摘要:“刑用重典”是明太祖朱元璋國家治理的重要內容和基本特征,成為明清兩代的時代符號和永久記憶。對于“刑用重典”的記憶,隨著時間的推移而變化乃至重塑;作為時代符號,“刑用重典”既表現在法外酷刑,也表現在法律本身的嚴苛,既注入政治、經濟、文化、外事政策之中,又時時夾帶著隨意和任性,從而造成嚴峻冷酷的政治氣氛。“刑用重典”經歷了一個由打擊富民、扶植小農,重視民生、嚴懲貪吏,到為增加國庫收入而剝奪富人及富裕地區、為維護朱氏江山而成批殺戮功臣及文化人的過程。明太祖本人也發生了由底層民眾代表向集權皇朝帝王的角色轉換,為民除暴的“本心”則自覺或不自覺地轉化為傳之萬代的“私心”。 關鍵詞:明太祖 刑用重典 本心 私心 作者方志遠,江西師范大學歷史文化與旅游學院教授(南昌330027)。 明代家族社會轉型及其觀念變遷 摘要:宋代是中國家族制度及家族社會發展的關鍵時期,宋代的儒者為后世家族制度及家族社會的建構,設計出一種較為符合宋代社會現實的方案。到了明代,隨著社會與經濟的不斷變遷,家族制度及家族社會的建構朝著更加貼近社會現實的方向演變。明代以來民間家族在血緣傳承上的變通與擬制,與宋儒設計的純潔血緣傳承的理念相去甚遠。明代家族逐漸走出本家族的畛域,進入地方社會的競爭與協作的事務之中。經過一二百年社會實踐的調試,明代家族形成了一個多種矛盾同時存在并且相互結合的“多元”結構。明代家族制度及家族組織的這一變遷,適應了明代社會變遷的整體趨勢。清代至民國時期,中國的家族制度及家族社會基本在明代的影響下運行。 關鍵詞:明代 家族 社會 變遷 作者陳支平,廈門大學國學研究院教授(廈門361005)。 何以全球化:明代中國與世界 摘要:以明代中國為主體,從全球視野重新審視梳理明代以來全球化的歷史起源及其真實進程十分必要。15世紀初,以鄭和七下西洋為代表的中國大航海奠定了人類交往從陸地到海洋發展的基礎,成為人類文明發展史的一大轉折。以鄭和為代表的中國大航海促使處于印度洋與太平洋咽喉之地的滿剌加王國興起,這是人類交往重心從陸地向海洋轉移的重要標志,這一轉移是實現全球化的前提和路徑。全球化不是西方大航海帶來的,明代中國的白銀需求帶動亞洲、歐洲、美洲進入全球貿易體系,在全球化起源中扮演了重要角色,作出了重大歷史性貢獻。 關鍵詞:全球化起源 中國大航海 白銀之路 市場經濟 全球貿易網絡 作者萬明,中國社會科學院古代史研究所研究員(北京100101)。