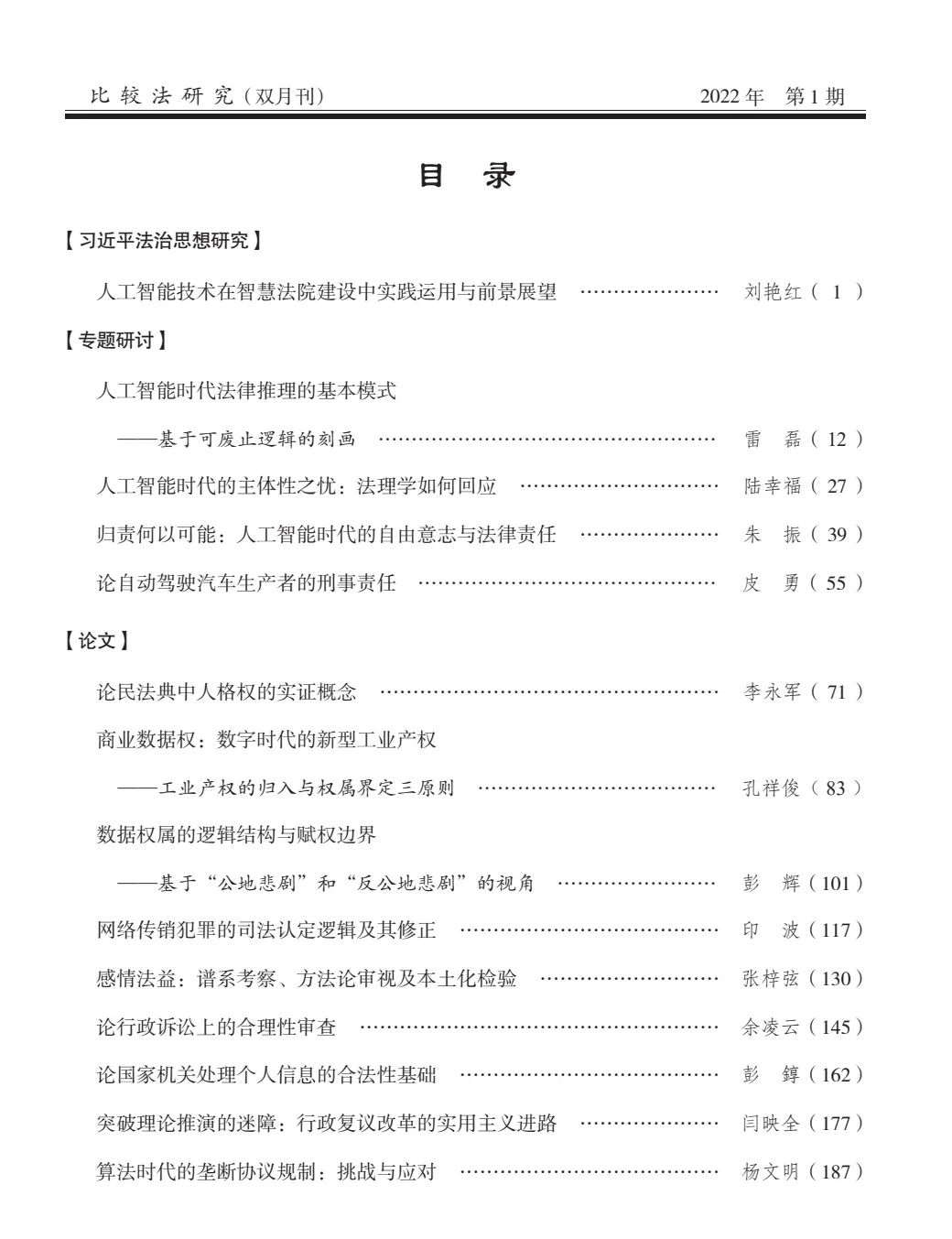

【習近平法治思想研究】

人工智能技術(shù)在智慧法院建設(shè)中實踐運用與前景展望

作者:劉艷紅(中國政法大學)

摘要:無論理論研究還是實踐經(jīng)驗,我國智慧法院建設(shè)已經(jīng)產(chǎn)生了大量的智慧成果,但在可持續(xù)發(fā)展的制度化邏輯方面與既有實踐成果之間尚未實現(xiàn)科學銜接,智慧法院建設(shè)還存在著實踐應(yīng)用不充分、系統(tǒng)融貫性不暢和在線訴訟不足等問題。進一步推動人工智能技術(shù)在智慧法院建設(shè)中實踐運用的基本方案是,在“人工智能+司法”的格局之下,借助數(shù)字孿生、拓展現(xiàn)實、隱私計算、情感計算等新興人工智能技術(shù)拓展智慧法院建設(shè)的實踐運用;在運用前景上,以人工智能技術(shù)系統(tǒng)指導智慧法院4.0建設(shè),特別是以人工智能技術(shù)推動智慧法院在線訴訟規(guī)則,并通過人工智能技術(shù)與制度的協(xié)同融合推動智慧法院內(nèi)涵發(fā)展,以此推動司法理論與智能技術(shù)深度融合、訴訟需求與智能技術(shù)深度融合、通用技術(shù)與專有開發(fā)深度融合,為智能時代中國智慧法院建設(shè)提供技術(shù)機理和法理結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞:人工智能;司法大數(shù)據(jù);智慧法院;在線訴訟

【專題研討】

人工智能時代法律推理的基本模式——基于可廢止邏輯的刻畫

作者:雷磊(中國政法大學)

摘要:從邏輯學的角度看,法律推理具有非單調(diào)性。人工智能時代更清晰地凸顯出了與這一特性相應(yīng)的可廢止推理模式的必要性。可廢止推理雖未必一定用可廢止邏輯來刻畫,但這一做法在人工智能的環(huán)境下更加合乎目的。法律推理的可廢止性源于法律規(guī)則的可廢止性,法律規(guī)則的邏輯形式化要求將其構(gòu)成要件表征為“有待證明的要素”(P要素)與“未被駁倒的要素”(NR要素)兩部分,后者的引入恰當?shù)靥幚砹艘?guī)則與例外的關(guān)系。在此基礎(chǔ)上,可以通過引入三類“廢止者”,即反駁型廢止者、截斷型廢止者和削弱型廢止者,來建構(gòu)可廢止法律推理的基本模型。但這同時也顯現(xiàn)出了可廢止法律推理的智能化限度,核心在于它無法進行司法裁判中必不可少的價值判斷。

關(guān)鍵詞:法律推理;人工智能;可廢止邏輯;廢止者;基本模型

人工智能時代的主體性之憂:法理學如何回應(yīng)

作者:陸幸福(西南政法大學行政法學院)

摘要:近代以來,人超越于他物的主體性得以確立,其內(nèi)容包括不可侵犯的人格尊嚴、自主決定、在社會和政治生活中具有重要性以及基于自身目的利用自然。然而,人工智能已經(jīng)從以下方面挑戰(zhàn)了人的主體性:沖擊了人格尊嚴的基礎(chǔ),削弱了自主決定,降低了人在社會生活中的重要性。因此,亟需法理學基于整體性反思和價值視角予以回應(yīng)。法理學應(yīng)采取的立場包括:注重人的道德主體性以彰顯其獨特性,明確反對賦予人工智能法律人格,堅持對人工智能涉主體性應(yīng)用的合法性審查。

關(guān)鍵詞:主體性;人工智能;法理學;人格尊嚴;自主決定

歸責何以可能:人工智能時代的自由意志與法律責任

作者:朱振(吉林大學理論法學研究中心/法學院)

摘要:自由意志是歸責的基礎(chǔ),以基因編輯技術(shù)為代表的基因工程、醫(yī)療性人工裝置和人工智能構(gòu)成了對自由意志的根本挑戰(zhàn),對法律責任的認定影響甚大。這些挑戰(zhàn)是根本性的,而不是工具意義上的。它們在法哲學上可以分為兩個方面:一是現(xiàn)實的挑戰(zhàn),即以基因工程和弱人工智能為代表的新興科技引發(fā)了人類在自由意志方面的爭議;二是未來的終極挑戰(zhàn),即強人工智能體被認為具有和人一樣的自由意志,能夠成為法律主體,從而承擔完全的法律責任。現(xiàn)實的挑戰(zhàn)構(gòu)成了責任承擔的新的“寬恕”條件;而未來的挑戰(zhàn)也值得認真對待,因為自由意志不僅關(guān)乎責任,也關(guān)乎人性尊嚴。

關(guān)鍵詞:人工智能;責任;歸責;自由意志

論自動駕駛汽車生產(chǎn)者的刑事責任

作者:皮勇(同濟大學上海國際知識產(chǎn)權(quán)學院)

摘要:自動駕駛汽車是人類研發(fā)、制造、使用和管理的智能產(chǎn)品,不是犯罪主體或刑事責任主體。在自動駕駛汽車自主控制狀態(tài)下發(fā)生交通事故的,其生產(chǎn)者、使用者和其他人員難以按照我國現(xiàn)有刑法的罪名定罪處罰。除非道路交通安全法和刑法有專門的規(guī)定,駕駛位人員不接管汽車或接管后無力改變交通事故結(jié)果的,不構(gòu)成交通肇事罪或其他管理過失犯罪。駕駛位人員的注意義務(wù)是阻止自動駕駛汽車自主控制下發(fā)生交通事故,其注意義務(wù)不應(yīng)過高。允許的風險、緊急避險理論不能為自動駕駛汽車緊急路況處理算法的生產(chǎn)與應(yīng)用提供合法、合理的解決方案,生產(chǎn)者遵守算法安全標準僅可以使生產(chǎn)行為合法化。鑒于現(xiàn)行刑法不適應(yīng)自動駕駛汽車應(yīng)用的特性,我國應(yīng)當建立以生產(chǎn)者全程負責為中心的新刑事責任體系,使之在自動駕駛汽車生產(chǎn)和應(yīng)用兩個階段承擔安全管理責任,生產(chǎn)者拒不履行自動駕駛汽車應(yīng)用安全管理義務(wù)且情節(jié)嚴重的,應(yīng)當承擔刑事責任。

關(guān)鍵詞:自動駕駛汽車;行為性質(zhì);注意義務(wù);算法決策;新刑事責任體系

【論文】

論民法典中人格權(quán)的實證概念

作者:李永軍(中國政法大學)

摘要:盡管我國民法典以獨立成編的方式規(guī)定了人格權(quán),但是,由于對人格權(quán)的概念存在巨大爭議,所以,從民法典人格權(quán)編的具體內(nèi)容和規(guī)范來反觀人格權(quán)的實證概念對于理論研究和司法實踐更具有意義。從我國民法典的內(nèi)容看,我國民法典人格權(quán)編實際上包括了兩個部分:一是對人格權(quán)的保護,二是對人格尊嚴的保護。隱私權(quán)與信息的二元保護就清楚地說明了這一問題。因此,不能認為人格權(quán)編中保護的都是人格權(quán)。必須把人格權(quán)的概念與人格利益區(qū)分開來,從而決定其保護程度與救濟措施的差別。另外,從表面上看,雖然看起來都是相同的權(quán)利(人格權(quán)),但是,法人和非法人組織的人格權(quán)與自然人的人格權(quán)建立在完全不同或者說完全不相關(guān)的基礎(chǔ)之上——自然人的人格權(quán)是以人的自由和尊嚴為核心的,而法人或者非法人組織的所謂人格權(quán)完全是技術(shù)處理的結(jié)果。當然,這種處理方式也可以通過其他方式處理。榮譽權(quán)無論從哪個方面看,都不具有人格權(quán)的特征;雖然民法典對其予以了明確規(guī)定,但是,榮譽權(quán)確實不應(yīng)該是人身自由和人格尊嚴的表現(xiàn),我們在實踐中應(yīng)當將其作為一種特殊權(quán)利對待。總之,人格權(quán)可以定義為:自然人享有的人之所以為人的主體性權(quán)利,包括生命權(quán)、身體權(quán)、健康權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)、隱私權(quán)等權(quán)利,是個人自由、尊嚴在民法上的具體體現(xiàn)。法人僅僅享有與自由和尊嚴無關(guān)的名稱權(quán)、榮譽權(quán)和名譽權(quán),但法人的名稱權(quán)、榮譽權(quán)和名譽權(quán)在實質(zhì)上不是人格權(quán)。

關(guān)鍵詞:人格權(quán);榮譽權(quán);人格利益;名稱權(quán);隱私權(quán);信息

商業(yè)數(shù)據(jù)權(quán):數(shù)字時代的新型工業(yè)產(chǎn)權(quán)——工業(yè)產(chǎn)權(quán)的歸入與權(quán)屬界定三原則

作者:孔祥俊(上海交通大學)

摘要:商業(yè)數(shù)據(jù)界權(quán)包括確定其權(quán)利的性質(zhì)和權(quán)利的歸屬。個人信息保護和數(shù)據(jù)安全法律體系的建成,為數(shù)據(jù)界權(quán)提供了新的邏輯起點和法律前提。數(shù)據(jù)界權(quán)首先應(yīng)基于個人信息與數(shù)據(jù)、商業(yè)數(shù)據(jù)與公共數(shù)據(jù)等基本范疇的厘清。基于商業(yè)數(shù)據(jù)的固有性質(zhì)以及工業(yè)產(chǎn)權(quán)的歷史邏輯和制度內(nèi)涵,商業(yè)數(shù)據(jù)與信息保護類工業(yè)產(chǎn)權(quán)具有深度的契合性,有必要將商業(yè)數(shù)據(jù)納入工業(yè)產(chǎn)權(quán)序列,作為數(shù)字時代具有標志意義的一種新型工業(yè)產(chǎn)權(quán),并可以成為與商業(yè)秘密相對稱的商業(yè)數(shù)據(jù)權(quán)。商業(yè)數(shù)據(jù)界權(quán)需要確定商業(yè)數(shù)據(jù)的適格性——可保護條件。商業(yè)數(shù)據(jù)的適格性包括受保護數(shù)據(jù)的合法性、集合性、管理性、可公開性和商業(yè)價值性,即以合法形成的規(guī)模性數(shù)據(jù)集合為客體,并采取管理措施的可公開性技術(shù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營數(shù)據(jù)等信息。商業(yè)數(shù)據(jù)具有單一性、復合性和動態(tài)性,商業(yè)數(shù)據(jù)權(quán)暗含著所涉權(quán)利的分層性,其權(quán)屬界定應(yīng)當透過現(xiàn)象看本質(zhì),將復雜或者貌似復雜的問題簡單化,遵循投入原則、分層原則和責任原則等三原則。

關(guān)鍵詞:數(shù)字經(jīng)濟;數(shù)據(jù)界權(quán);商業(yè)數(shù)據(jù);工業(yè)產(chǎn)權(quán);商業(yè)秘密

數(shù)據(jù)權(quán)屬的邏輯結(jié)構(gòu)與賦權(quán)邊界——基于“公地悲劇”和“反公地悲劇”的視角

作者:彭輝(上海社會科學院法學研究所)

摘要:前互聯(lián)網(wǎng)時代的既有數(shù)據(jù)確權(quán)立法無法有效映射信息時代對于數(shù)據(jù)權(quán)利的實質(zhì)性訴求,現(xiàn)有學術(shù)研究亦對新型數(shù)據(jù)權(quán)屬的闡釋和論證力有不逮,數(shù)據(jù)確權(quán)已成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型亟待解決的基礎(chǔ)性理論研究問題。數(shù)據(jù)權(quán)屬體系的構(gòu)建,應(yīng)遵循數(shù)據(jù)產(chǎn)生及其市場運作的底層邏輯,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展、維護數(shù)據(jù)權(quán)益相關(guān)方利益平衡為目標,將數(shù)據(jù)權(quán)屬賦權(quán)于在數(shù)據(jù)生成與利用中處于核心驅(qū)動地位方為準則,避免數(shù)據(jù)權(quán)利內(nèi)容及界限過于模糊、籠統(tǒng),以此緩解激勵數(shù)據(jù)生產(chǎn)與降低個體隱私權(quán)侵害風險之間的內(nèi)在張力,形成個人用戶、平臺企業(yè)、政府國家之間對于數(shù)據(jù)權(quán)屬的內(nèi)容和邊界的合理界分,構(gòu)建社會公眾、網(wǎng)絡(luò)平臺、政府國家數(shù)據(jù)治理“共建共治共享”的格局。

關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)權(quán)益;數(shù)據(jù)權(quán)屬;公地悲劇;反公地悲劇

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的司法認定邏輯及其修正

作者:印波(北京師范大學法學院暨刑事法律科學研究院、英國阿伯丁大學)

摘要:基于傳銷犯罪的詐騙本質(zhì)以及網(wǎng)絡(luò)傳銷所衍生的諸多形式,原有的組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的界定已經(jīng)無法適應(yīng)懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的需要,應(yīng)當基于體系與實踐的雙重考量,對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的立法和司法作出相應(yīng)的調(diào)適。組織、領(lǐng)導傳銷活動罪與集資詐騙罪系交叉競合關(guān)系,兩者在量刑上應(yīng)保持平衡。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪在法益侵害程度方面未必高于傳統(tǒng)傳銷犯罪。司法解釋性文件對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的認定不應(yīng)囿于組織內(nèi)部參與傳銷活動人員30人三級的標準。網(wǎng)絡(luò)團隊計酬不應(yīng)當構(gòu)成犯罪。對于混合型傳銷,則應(yīng)當結(jié)合“騙取財物”的要件予以全面判斷。對為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的行為,應(yīng)區(qū)分情況適用共同犯罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪作證據(jù)綜合認定時,應(yīng)優(yōu)先客觀性證據(jù),確立互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)的中樞證明作用,修正逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)規(guī)則。

關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪;組織、領(lǐng)導傳銷活動罪;團隊計酬;混合型傳銷;證據(jù)綜合認定

感情法益:譜系考察、方法論審視及本土化檢驗

作者:張梓弦(北京大學法學院)

摘要:感情法益自19世紀末的譜系演變表明,援用哲學、心理學的既有成果嘗試定義感情,或立足于法益論的基本立場預設(shè)可被保護的感情類別,并非妥當?shù)姆椒ㄕ撀窂健;诟星楸澈笫欠翊嬗锌苫厮葜翍椃ǖ幕緳?quán)利這一立場轉(zhuǎn)換,“不真正/真正感情保護犯”的二元篩查架構(gòu)當為可行的思路。據(jù)此,“何種感情值得刑法保護”不應(yīng)是一個預先判斷的命題,感情應(yīng)為個人或社會法益亦非是一個前置性論斷。死者虔敬感這一既往被認為具有社會屬性的感情法益可被證偽,其實質(zhì)在于公民生前人格權(quán)的輻射保護;英雄烈士所承載的社會集體感情雖為共同價值觀之表征,但在我國刑法第299條之一中僅作為依附于逝者人格權(quán)的罪責增量。安全感法益本身亦與社會秩序無涉,而是經(jīng)公民的意思形成自由之受益權(quán)功能最終到達國家保護義務(wù)。

關(guān)鍵詞:感情法益;基本權(quán)利;不真正/真正感情保護犯

論行政訴訟上的合理性審查

作者:余凌云(清華大學法學院)

摘要:在行政訴訟上由“濫用職權(quán)”“明顯不當”構(gòu)建的合理性審查,就是實質(zhì)合法性審查。我國行政訴訟法第70條臚列的各種審查標準實際上暗含著適用次序,形式合法審查標準先于實質(zhì)合法審查標準,“濫用職權(quán)”先于“明顯不當”。這對于隔斷隨意流動、闡釋各自的內(nèi)涵與邊界、形成較為穩(wěn)定的解釋結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。為了進一步科學合理地界定“濫用職權(quán)”“明顯不當”,對于“濫用職權(quán)”的解釋應(yīng)當去主觀化,受限于變更判決的“木桶效應(yīng)”,不宜無限擴大“明顯不當”的內(nèi)涵。

關(guān)鍵詞:行政訴訟;合理性審查;濫用職權(quán);明顯不當

論國家機關(guān)處理個人信息的合法性基礎(chǔ)

作者:彭錞(北京大學法學院)

摘要:我國個人信息保護法對國家機關(guān)處理個人信息作出了特別規(guī)定,但未明文解釋其適用對象或澄清處理的合法性基礎(chǔ)。個人信息保護領(lǐng)域的國家機關(guān)應(yīng)采廣義,除了通常的國家機關(guān),還包括法律、法規(guī)授權(quán)提供公共服務(wù)的組織和規(guī)章授權(quán)組織。根據(jù)我國個人信息保護法第13條和民法典第1036條,國家機關(guān)處理個人信息具有多元的合法性基礎(chǔ):法定基礎(chǔ)包括履行法定職責所必需,訂立、履行合同或人事管理所必需,為應(yīng)急所必需,合理處理已自愿或合法公開的個人信息,法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形;意定基礎(chǔ)指取得個人同意;酌定基礎(chǔ)指為維護公共利益或者信息主體合法權(quán)益而合理處理個人信息。不同的合法性基礎(chǔ)對應(yīng)不同的告知同意規(guī)則,需準確理解適用。

關(guān)鍵詞:個人信息保護法;國家機關(guān);合法性基礎(chǔ);法定職責;告知同意規(guī)則

突破理論推演的迷障:行政復議改革的實用主義進路

作者:閆映全(華東政法大學黨內(nèi)法規(guī)研究中心)

摘要:在關(guān)于行政復議改革的研究中,一種普遍的研究進路是“現(xiàn)實問題—性質(zhì)界定—定位取舍(改革方向)—制度構(gòu)建”。依照這一研究進路,行政復議制度如何改革,必須先從理論上探討行政復議的“改革方向”問題。但這一問題無法、也不需要從理論上進行推演——邏輯推理的漏洞、數(shù)據(jù)分析的粗疏和域外經(jīng)驗的剪裁都證明了這一點。源于研究對象本身的特殊性,理論推演的傳統(tǒng)研究路徑注定在行政復議改革中作用有限。破解這一問題的方式,是以實用主義哲學為指引,以實踐需要為依據(jù),依靠“嘗試”和“決斷”擺脫理論預設(shè)和邏輯對應(yīng)的泥潭,以漸進性的制度變遷實現(xiàn)制度的逐步完善。

關(guān)鍵詞:行政復議;改革方向;理論推演;實用主義

算法時代的壟斷協(xié)議規(guī)制:挑戰(zhàn)與應(yīng)對

作者:楊文明(西南政法大學經(jīng)濟法學院)

摘要:算法具備自主學習和大數(shù)據(jù)處理的能力,有助于達成、實施壟斷協(xié)議,形成算法驅(qū)動的合謀現(xiàn)象。算法合謀并無明顯的意思聯(lián)絡(luò),缺乏明確的合意證據(jù),因而對傳統(tǒng)的壟斷協(xié)議概念帶來挑戰(zhàn)。算法決策存在“黑箱”,導致經(jīng)營者排除、限制競爭的主觀意圖無法得到驗證。“人—機”聯(lián)系弱化,進而導致寬恕政策和法律制裁失靈。面對算法技術(shù)的進步,反壟斷法亟待建立因應(yīng)時代變化的壟斷協(xié)議檢測、認定和制裁規(guī)則體系。為此,壟斷協(xié)議的檢測應(yīng)當保持前攝性,借助大數(shù)據(jù)和經(jīng)濟分析手段篩選市場異質(zhì)信號,進而在壟斷協(xié)議認定方面適當降低證明標準,發(fā)揮算法作為間接證據(jù)的證明功能,最后,通過續(xù)造法律責任督促算法設(shè)計者、提供者履行競爭義務(wù),保持算法的可問責性。

關(guān)鍵詞:壟斷協(xié)議;算法合謀;設(shè)計合規(guī);算法問責;威懾