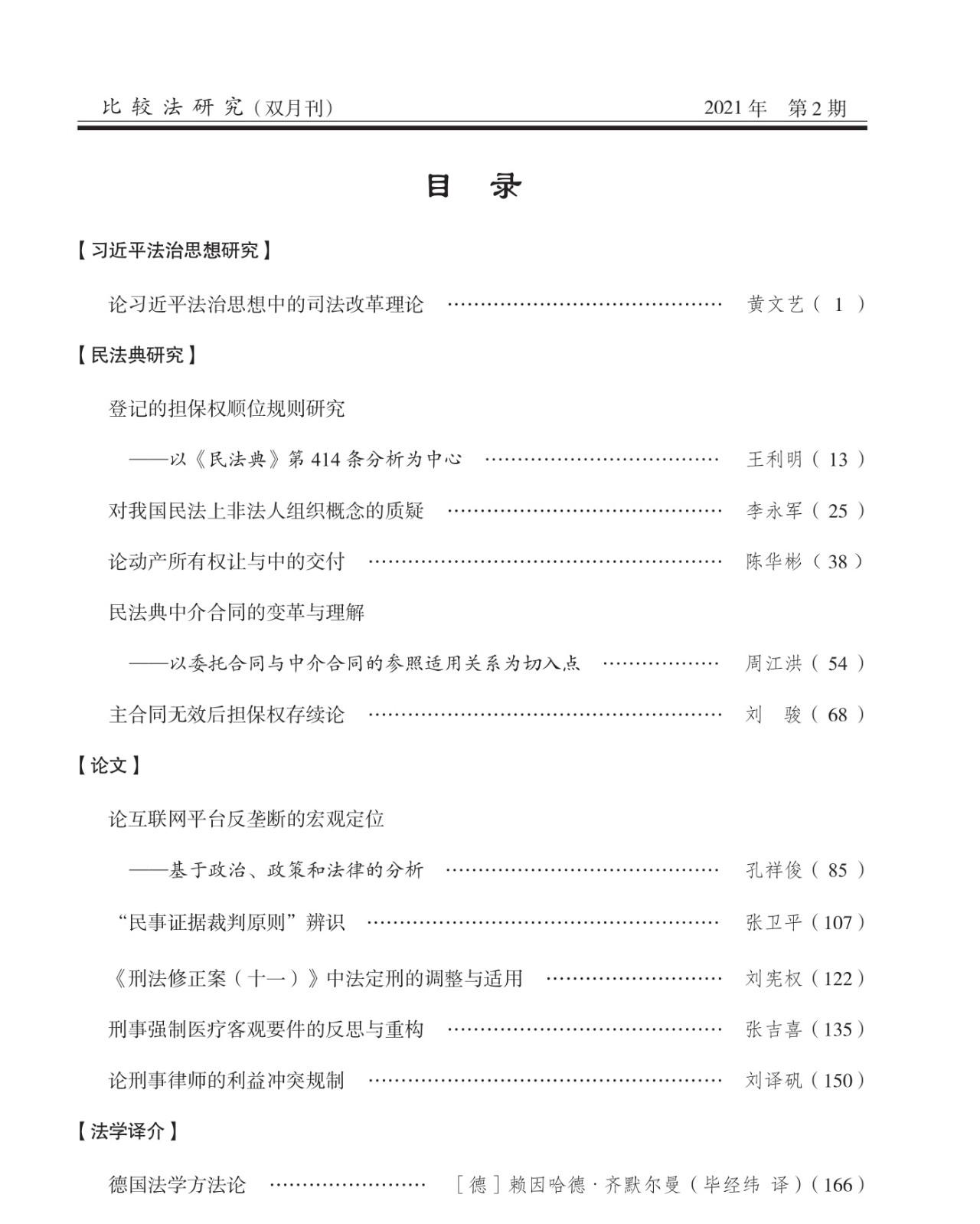

【習近平法治思想研究】

1.論習近平法治思想中的司法改革理論

作者:黃文藝(中國人民大學習近平法治思想研究中心)

摘要:司法改革理論是習近平法治思想的重要組成部分,是引領新時代司法改革取得歷史性成就的指導思想。這一理論由司法改革目標論、司法管理體制改革論、司法權運行機制改革論、司法機構職能改革論、加強人權司法保障論、司法職業制度改革論、司法改革方法論等理論構成,是一個內涵豐富、體系嚴整的理論體系。這一理論深刻闡釋了新時代司法改革政策措施背后的哲理、政理、法理,包含著一系列蘊含法律哲理、法治公理、法學原理的司法名言金句。

關鍵詞:習近平法治思想;司法改革;司法版圖;司法職業

【民法典研究】

2.登記的擔保權順位規則研究

——以《民法典》第414條分析為中心

作者:王利明(中國人民大學民商事法律科學研究中心、中國人民大學法學院)

摘要:登記的擔保權順位規則旨在解決以登記作為公示方式的擔保權競存時的順位問題,《民法典》第414條構建了以登記為中心的抵押權競存下的順位規則,該條具有強大的體系效應和廣泛的適用價值,它構建了統一的動產重復抵押的順位規則,解決了權利重復抵押的順位規則、抵押權與可以登記的權利質權沖突規則,明確了典型擔保與非典型擔保之間的順位關系,并可參照適用于權利質權競存情形下權利順位的確定,為多重的擔保性債權轉讓的順位規則提供了基礎。《民法典》第414條確立了順位升進主義。但《民法典》第414條在適用中應當排除正常經營買受人優先保護規則、價金超級優先權規則等規則的適用。

關鍵詞:登記的擔保權;擔保權競存;順位規則;順位升進

3.對我國民法上非法人組織概念的質疑

作者:李永軍(中國政法大學)

摘要:我國民法典第102—107條對非法人組織的規范重點沒有放在其“社團性”和“團體性”上,而是將其放在“不具有法人資格,但是能夠依法以自己的名義從事民事活動”、“其出資人或者設立人承擔無限責任”上,沒有能夠反映出非法人組織的本質特征。更為嚴重的是:(1)不區分經營性與非經營性非法人組織,一律讓其成員承擔無限連帶責任。這不符合很多非經營性,甚至公益性非法人組織存在的宗旨,對其存在和發展不利,也不符合中國國情和比較法上的一般理論與實踐。例如,中國法學會下屬的許多學會都是典型的非經營性非法人組織,會員如何能夠對學會的債務承擔連帶責任?無論從會員加入學會的愿意和內心、人們對學會的期望,還是習慣,都是不可能的。(2)明確把合伙企業納入到非法人組織中去。這樣一來,就徹底抹殺了非法人組織與合伙的基本區別,從而也就無從把非法人組織與我國法上的“兩戶”區分開來。另外,業主大會與業主委員會關系及主體性問題也應當在非法人組織的框架內得到妥善的解決。

關鍵詞:非法人組織;合伙企業;業主大會;業主委員會;連帶責任

4.論動產所有權讓與中的交付

作者:陳華彬(中央財經大學法學院)

摘要:動產所有權讓與中的交付,又稱動產所有權出讓或轉讓中的占有的移轉,其既為動產所有權讓與的公示方法,也通常為動產所有權讓與發生物權變動效力的要件,類型上涵括現實交付、觀念交付及其他特殊形態的交付。我國民法典物權編對于此等交付的厘定(規定)較為簡略或存有闕如,宜結合域外立法成例、法理或學理而予闡釋、厘清及釋明。透過如是的工作和努力,期冀可以建構起我國動產所有權讓與中交付規則或制度的解釋論(“注釋論”“評注論”)系統,由此使這一規則或制度可裨益于我國的社會生活與經濟實踐,并進而發揮其具有的積極功用與價值。

關鍵詞:動產所有權讓與;現實交付;觀念交付;特殊交付形態

5.民法典中介合同的變革與理解

——以委托合同與中介合同的參照適用關系為切入點

作者:周江洪(浙江大學光華法學院)

摘要:《民法典》中介合同章較之《合同法》居間合同章,增加了兩個關鍵性的條文,并修改了個別條文的表述。中介合同參照適用委托合同規則的導入及其解讀,與中介合同和委托合同內在關系定位密切相關。中介合同有別于委托合同,委托合同的規定并非全部可以“參照適用”,應當根據中介合同的性質逐一分析判斷。中介合同“禁止跳單”規則的導入,會與委托合同任意解除權制度的參照適用發生交錯,面臨報酬請求權構成抑或損害賠償請求權構成之爭。但即使可以參照適用委托合同任意解除,任意解除中介合同時可以肯定報酬請求權的,也僅僅限于構成“跳單”的情形,而不是所有的情形。

關鍵詞:中介合同;參照適用;禁止跳單

6.主合同無效后擔保權存續論

作者:劉駿(華東政法大學法律學院)

摘要:從屬性更恰當的表達是擔保權從屬于主債權,而非擔保合同從屬于主合同。尊重這一前提,通過類推適用主合同解除后擔保權存續之邏輯、基于實證法上的個別示例以及受比較法的啟發,主合同無效后擔保權在返還清算關系中原則上應存續,但該存續應尊重保證人及物上擔保人享有的期限利益以及誠信原則。擔保權主要是在債權人先履行時,為防止債務人屆期清償不能而予以設立的,主合同無效并不消滅這一風險,無效宣告后債務人的返還義務替代其合同債務,為防范該風險而設立的擔保權也應存續,這也符合當事人締約時之意思。主合同無效后擔保權存續主要適用于債務人一方返還的情形。

關鍵詞:主合同無效;擔保權;從屬性;返還;類推

【論文】

7.論互聯網平臺反壟斷的宏觀定位

——基于政治、政策和法律的分析

作者:孔祥俊(上海交通大學)

摘要:反壟斷法的定位取決于其獨特的價值、目標和功能。反壟斷法自始即具有重大的政治經濟使命,可以成為有著宏大價值目標和強大經濟調整功能的“超級法”。互聯網產業在資本、技術和商業模式上的獨特性,使平臺易于觸角廣泛和無序擴張,具有反壟斷的高關聯度。互聯網平臺反壟斷首先要在宏觀價值上拓展思路和提高站位,又要積極尋求恰當的法律和經濟的技術性路徑。我國互聯網平臺反壟斷不能輕言和盲從當今美歐的表面趨勢,不汲汲于引領潮流和貢獻經驗,趨勢之下可能掩蓋著不同的利益訴求,而要一切服從和服務于我國數字經濟的實質性發展利益,既要及時、積極和到位,又要適時、適度和謙抑,并始終以促進我國互聯網產業創新發展和提升國際競爭力為目標。互聯網平臺反壟斷應當堅持法治進路,構建相應的規則體系,并確保客觀、中立和理性,防止非理性和情緒化。

關鍵詞:反壟斷法;互聯網平臺;政治定位;政策分析;法治進路

8.“民事證據裁判原則”辨識

作者:張衛平(天津大學)

摘要:證據裁判原則是刑事訴訟法中的一項原則。受刑事訴訟法理論的影響,證據裁判原則也在民事訴訟中被人們所提及。但基于民事訴訟的特定語境——民事糾紛性質、實體法屬性、糾紛當事人關系、民事訴訟規范體系的特定性,證據裁判規范的要求就具有了與刑事訴訟法不同的意義和價值。其例外情形、原因及發生機理也有所不同。基于民事案件事實揭示的機理和民事訴訟法強調“誰主張誰舉證”的舉證要求,在民事訴訟中,證據裁判作為原則的意義和地位遠不如刑事訴訟。對于如何認識證據裁判的規范地位和意義,無論是民事證據規范文本的規定,還是人們對例外情形的認識,都存在著一些誤識。誤識的主要原因是脫離了民事糾紛的特性,按照公法思維而非私法思維去認識證據裁判的意義。文章就此進行了澄清和辨析。在民事訴訟中,對于事實認定而言,更重要的是自由心證原則。

關鍵詞:證據裁判;民事訴訟證據;自由心證原則;刑事證據裁判;自認;舉證責任

9.《刑法修正案(十一)》中法定刑的調整與適用

作者:劉憲權(華東政法大學)

摘要:《刑法修正案(十一)》共調整了18項個罪的自由刑以及9項個罪的財產刑。落實產權平等保護精神并不意味著刑法一定要將非國家工作人員受賄罪、職務侵占罪、挪用資金罪與受賄罪、貪污罪、挪用公款罪的法定刑配置保持一致或均衡。對非法集資犯罪法定刑的加重并不可取。相較無限額罰金制,倍比罰金制是更優的立法選擇。將集資詐騙罪的三檔法定刑壓縮為二檔是囿于立法技術的無奈之舉,原刑法規定的第三檔量刑幅度并未被取消,而是并入修正后刑法規定第二檔法定刑中。追訴時效制度屬于實體法規定,應當根據刑法從舊兼從輕的溯及力原則,結合具體犯罪的法定刑變化情況確定追訴時效期限。

關鍵詞:刑法修正案(十一);法定刑;自由刑;罰金刑;從舊兼從輕

10.刑事強制醫療客觀要件的反思與重構

作者:張吉喜(西南政法大學法學院)

摘要:強制醫療的客觀要件包括行為條件和侵害法益條件兩方面。通過對司法實踐的考察發現:強制醫療的客觀要件不僅存在放任精神病人繼續實施危害社會行為的風險,而且還存在不規范適用的情況。出現上述問題的根源在于強制醫療的客觀要件自身具有不合理性,只有改革強制醫療的客觀要件,才能夠化解風險、規范司法適用。不限制危害行為和侵害法益是國外強制醫療客觀要件的普遍模式。我國應當將“實施的行為的社會危害性已經達到犯罪程度”作為強制醫療的客觀要件,同時有必要豐富強制醫療的執行方式,在住院治療之外,增加門診治療。

關鍵詞:強制醫療;行為條件;侵害法益條件

11.論刑事律師的利益沖突規制

作者:劉譯礬(中國政法大學刑事司法學院)

摘要:作為律師職業倫理中的重要規則,利益沖突及其規制在我國刑事領域受到了不應有的忽視。規制利益沖突體現了律師消極的忠誠義務,是司法程序理性運行的要求,也有助于維護律師的職業形象。根據利益沖突的嚴重程度,可將利益沖突劃分為直接的利益沖突和間接的利益沖突。基于對利益沖突的嚴重性、實體真實的發現、當事人獲得律師幫助的權利、律師自由執業的機會等因素的考慮,律師存在強制性規避和任意性規避兩種方式。違反利益沖突規則既會使律師個人承擔責任,也會帶來程序性的法律后果。目前,律師利益沖突的規制在我國尚處于起步階段,未來在利益沖突的類型劃分、律師規避、法律后果以及司法審查等方面都有待進一步完善。

關鍵詞:刑事律師;直接的利益沖突;間接的利益沖突;強制性規避;任意性規避

【法學譯介】

12.德國法學方法論

作者:[德]賴因哈德·齊默爾曼(Reinhard Zimmermann)(德國(漢堡)馬克斯·普朗克外國私法與國際私法研究所)

譯者:畢經緯(澳門科技大學法學院)

摘要:一般認為,對于一門學術型學科而言,一套方法的存在及由此而形成的方法論至關重要。在德國,法律一直以來都是一門學術型學科。作為被稱之為“法學”(字面意思是法律“科學”,更確切地說是有關法律的學問)的研究對象,法律以具有一套專門的法學方法論為其特征。在德國大學法學院中,法學方法論是一門非常重要的講授科目,且圍繞這門課程有大量的法學文獻。這些文獻所討論的是德國法律人如何(或者更準確地說:應該如何)開展法律工作。德語文獻相關討論中的一個特殊之處在于,在概念上區分“法律解釋”與“法的續造”。方法論的討論涉及制定法解釋的各種相關要素、先決條件、不同層級,以及法的續造的合法性等問題。除此之外,還應意識到,對于德國法方法論的討論是在不同的政治發展歷程下展開的。基于此,本文從以下五個一般性話題展開對方法論的討論:第一,德國、瑞士以及奧地利在方法論上的共性;第二,方法論討論的規范特征;第三,不同法律領域中所出現的方法論上的差異;第四,法教義學與法學方法論的關系;第五,德國所討論問題的歷史背景。

關鍵詞:方法論;法律解釋;法的續造;漏洞填補