文章摘要

刑事和解制度的完善

婁義鵬

(貴州民族大學法學院教授)

摘 要 刑事和解制度在適用過程中暴露出被“濫用”“替用”和“棄用”等困境,其主要原因是制度依托的理念比較抽象、特有的價值未能彰顯、施行的規則過于粗疏。刑事和解制度能夠保障合意的自愿性和規范性,滿足基層社會治理的現實需要,補足認罪認罰從寬制度的合理性短板,其價值需要重新審視。應當借助《中華人民共和國刑事訴訟法》第四次修訂的契機,將刑事和解制度從特別程序調整到普通程序,并借用認罪認罰從寬制度的平臺,將刑事和解制度作為認罪認罰從寬制度的補充。為此,需要從擴大適用范圍、豐富參與主體、優化和解方式和疏通救濟渠道4個方面對刑事和解制度加以完善,充分體現制度價值。

關鍵詞 刑事和解制度 認罪認罰從寬 當事人合意

《民法典》綠色原則司法適用中法益的沖突與協調

李嵩譽

(河南財經政法大學民商經濟法學院教授)

摘 要 綠色原則作為保護環境公益的限制性原則嵌入《中華人民共和國民法典》,彌補了民事主體從事民事活動保護生態環境義務規范的缺失,但在司法適用中往往形成環境公益與物權、債權、繼承權等私人權益之間的沖突。沖突產生的理論根源在于綠色原則的功能定位與私法原則功能之間存在著固有的結構性張力,實踐誘因在于一些司法裁判者誤把私人權益中蘊含的個別環境要素作為環境公益進行保護。對環境公益進行識別、定位,發現真正的環境公益是協調法益沖突的必要前提。協調環境公益與私人權益之間的沖突,需要運用比例原則,在運用環境公益對私人權益進行限制時應當進行適當性、必要性和均衡性審查;當私人權益在合法情況下讓位于環境公益時,私人權益的損失理應得到適當補償;私人權益的損失補償既要規定補償所要求的條件,也要確定合理的補償標準。

關鍵詞 綠色原則 環境公益 比例原則 利益補償

平臺反壟斷事前規制模式的反思與制度啟示

郭傳凱

(山東大學法學院副教授)

摘 要 特定平臺企業以即時通訊、搜索引擎、電子商務等重要平臺服務為核心,通過要素與資源的整合,建構起多種業務相互配合的商業生態系統。此類平臺企業造成的競爭問題已引發諸多國家和地區關注,美國、德國、歐盟等國家和地區均主張通過事前規制模式解決前述問題。事前規制模式以預防性規制理論為基礎,以5類義務性規范為核心內容。針對特定反競爭行為的義務性規范有其可取之處,而其他義務性規范則在合理性或可行性方面存在不同程度的局限。通過對事前規制模式的反思,該模式對我國平臺反壟斷制度具有如下啟示:現行反壟斷制度體系有待完善,反壟斷制度體系的實施需要強化,《中華人民共和國反不正當競爭法》在實現數據自由流通和平臺互聯互通方面的作用應被重視,平臺反壟斷應與數據保護、算法規制形成制度合力,平臺反壟斷的補充機制值得期待。

關鍵詞 特定平臺企業 平臺反壟斷 事前規制模式

網絡慈善平臺籌資行為法律規制的困境及其紓解

董祥宇

(浙江農林大學文法學院、浙江農林大學鄉村振興研究院講師)

摘 要 在數字經濟快速發展的當下,網絡慈善平臺作為互聯網慈善的新型服務提供者,存在很多值得思考與探討的問題。我國雖然通過了與慈善活動相關的法律規范,但對網絡慈善平臺的屬性及分類并未明確,進而造成當前網絡慈善平臺在籌資行為過程中,存在強弱規定不平衡、社會法融合屬性限制、責任承擔主體不明晰的困境。出現這些困境的實質是慈善活動在調動社會公益積極性時,無法在參與慈善各主體間形成有效合理互動的信任關系。究其原因,主要與信任理論中系統信任的形成過程、社會互動信任共識關系、信任價值交換失衡等具有密切關聯性。為此,可以從設立監管觸發標準、構建合理主體互動關系、明確責任承擔原則標準3個方面來紓解法律規制的困境。

關鍵詞 網絡慈善平臺 籌資行為 信任理論

數字產品非歧視待遇規則的塑造及中國回應

殷 敏

(上海政法學院教授)

摘 要 貿易自由化一直是國際貿易談判中的核心話題,非歧視待遇規則是推進貿易自由化實現的法律基礎。在數字貿易迅速發展的背景下,傳統的非歧視待遇規則不可避免地在適用對象、適用范圍等方面存在滯后性。隨著數字貿易規則協商制定的區域化轉向,不同時期的貿易協定開始通過規則類比和多邊談判兩種路徑對數字產品非歧視待遇規則進行塑造。然而沒有統一的國際規則就意味著數字貿易規則領域的博弈和競爭會日益激烈,最終導致全球經濟利益分配的不均和貿易政策保護主義的加劇。推動數字產品非歧視待遇規則的國際構建,需要我國積極參與數字治理,從國內法層面明確數字產品的服務屬性、調整市場準入規則、加強數字產品知識產權保護,在對接高標準國際數字規制的同時,結合全球數字經濟發展態勢推動相關制度的發展。

關鍵詞 數字貿易 非歧視待遇規則 國際規制 數字產品

刑事一體化理念下輕罪治理模式的反思與重構

郭 航

(中南財經政法大學法學院講師)

摘 要 要完善公共安全治理機制,健全社會治理體系,輕罪治理模式的完善是其中不可或缺的重要環節。雖然當前輕罪治理的立法擴大化維護了社會穩定,催生了刑事訴訟制度變革,但是也暴露了立法數量與案件數量同步增長的新問題。分析治理效果偏離立法初衷、訴訟程序“直筒化”及輕重犯罪處遇同質化的現實困境,可以發現理念上“重司法出罪輕立法出罪”的內生悖論、立法時忽視二元違法行為制裁體系、實踐中“零容忍”治安執法策略及績效考核壓力是其內在成因。有必要反思當前的輕罪治理模式,重塑“刑事一體化”的協同治理理念、形成“立法克制入刑”與“司法分流處理”的功能互補,方能實現輕罪治理在中國特色社會主義法治體系建設中的重要功能。

關鍵詞 輕罪 輕罪立法 輕罪治理 刑事一體化

論宅基地制度改革的出路:從個體化利用到集體化利用

尤 佳

(安徽大學法學院副教授)

摘 要 宅基地制度改革以農民個體化利用作為盤活宅基地的路徑,遭遇了宅基地使用權身份性限制的法律瓶頸。但宅基地使用權的身份性是宅基地承載集體土地政治、保障、治理功能的抓手,為實現土地財產價值而摒除或變相摒除宅基地使用權身份性的方案均不具有可行性。在深化宅基地制度改革的進程中,應秉持“更加注重系統集成”的改革方法,轉換以宅基地使用權變革實現土地財產價值的思路,由宅基地上的另一種權利即集體土地所有權實現土地財產價值,具體路徑為由宅基地的個體化利用轉向集體化利用。相較于個體化利用,集體化利用可全面實現政治、保障、治理等其他土地功能。在規范協同上,完善農民個體的宅基地使用權到期規則是實現集體化利用的關鍵。

關鍵詞 宅基地使用權身份性 宅基地“三權分置” 宅基地個體化利用 宅基地集體化利用

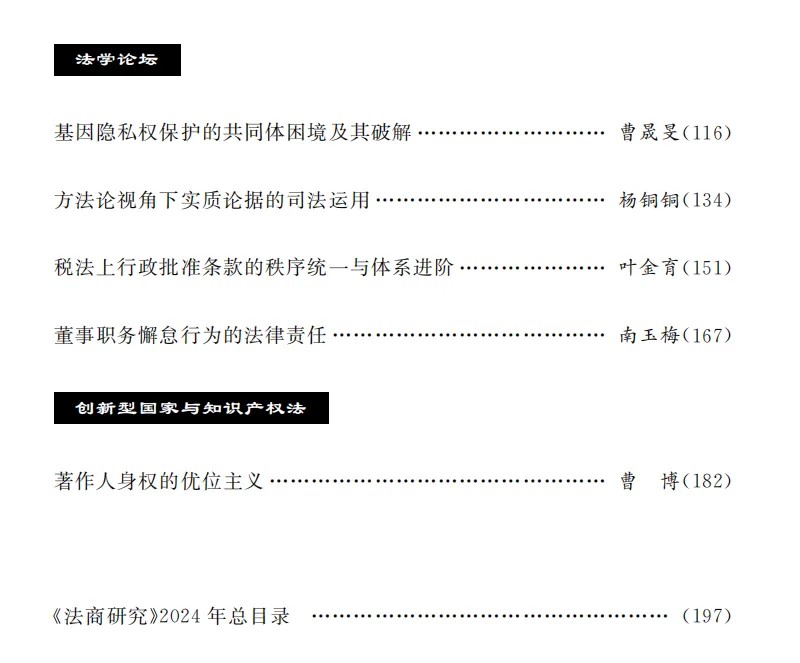

基因隱私權保護的共同體困境及其破解

曹晟旻

(中國海洋大學馬克思主義學院副教授)

摘 要 單個家族內部或若干關聯家族的不同成員,通過基因信息的傳遞或交互而組成整體,當單個成員享有的基因隱私權與其他人的權利發生沖突時,傳統隱私權理論難以有效應對,導致基因隱私權保護陷入共同體困境。該共同體有縱橫之分,已超越家庭和族群的范疇而擴展為規模更大的基因共同體。從主體、客體和主體間視角出發,基因隱私權保護陷入共同體困境的原因可概括為基因隱私觸及共同體內的利益沖突、基因信息在共同體成員間歸屬不明以及基因共同體影響權利的個體化保護,其分別使該共同體困境表現出對峙、模糊和關聯效應。要想破解基因隱私權保護的共同體困境,就應在基因隱私利益的整體考量、基因科技倫理的法律表達和基因信息傳遞的權利調控上著手改進。現代生物醫學科技使人在基因隱私權糾紛中感到不知所措,但問題的根源仍在于人本身,更準確地說是人與人之間的關系建構和相處模式。

關鍵詞 基因 隱私權 共同體 現代科技

方法論視角下實質論據的司法運用

楊銅銅

(華東政法大學政府管理學院副教授)

摘 要 實質論據是一種依托內在理由的說服力來補強論證的論據形式,是一些能夠影響司法裁判過程、具有“弱規范效力”的論據類型,可以作為裁判理由或裁判依據。基于類型化方法,實質論據可類分為目的型論據、價值型論據、法理型論據與經驗型論據。在方法論意義上,實質論據具有輔助事實認定、引導法律解釋、填補法律漏洞以及強化司法論證等功能。在當前司法實踐中,實質論據的概念式運用呈現出用而不釋的樣態,主觀性解釋滋生用而不當的問題,簡單化論證導致個案融入度的不足。作為一種論據類型,實質論據的司法運用可遵循一般性的方法論路徑,即明確前提要求,考量相關影響因素,并借助法律方法提供的操作準則和技術進路,尋求不同論據之間的相互支撐與融貫,繼而達成論證目標。

關鍵詞 實質論據 裁判理由 裁判依據 司法論證 法律方法論

稅法上行政批準條款的秩序統一與體系進階

葉金育

(西南大學法學院教授)

摘 要 行政批準不為稅法所獨有。相較于其他部門法,稅法上的行政批準經常被財稅主管部門“經國務院批準”制定規范性文件現象掩蓋和忽略。系統整理這些條款,一方面可以發現批準主體雜亂沖突、批準內容體系矛盾、批準程序較為隨意等問題,另一方面可以挖掘出其管制性、可稅性和轉授權條款之實然取向。欲最大限度發揮稅法上行政批準條款的制度功能,就必須直面其內生問題,恪守由批準語義和“事物本質”天然生成的監督性條款與執行性條款之應然定位,堅守稅收法定主義、納稅人主義和法秩序統一性之設定基準。既要理順批準條款涵攝的批準主體、限定批準條款規制的課稅要素、明示批準條款規定的批準程序,從而厘清稅法上行政批準條款的核心架構;又要考慮引入稅收違法違規批準行為的責任機制、增設稅法批準性文件或目錄的備案審查機制,從而補足稅法上行政批準條款的制度漏洞。

關鍵詞 行政批準條款 稅收法定 納稅人主義 法秩序統一 備案審查

董事職務懈怠行為的法律責任

南玉梅

(武漢大學法學院副教授)

摘 要 董事義務與董事責任的規范對稱是合理追責董事職務行為的立法基礎。董事職務懈怠行為的追責正當性源自董事責任的行為債務屬性。行為債務屬性決定董事責任的成立不以特定結果為要件,而是要求董事在執行職務時不得違反董事義務本身。因此,僅依照相應法律、行政法規和公司章程是無法判斷董事是否盡職盡責的。為了還原董事責任作為盡職盡責的工作要求,董事責任成立條款內應當增設董事“怠于履行職務”(職務懈怠行為)作為追責事由,一方面回應董事義務的內涵變化對董事責任成立的影響,另一方面彌補董事職務懈怠導致的公司損害,讓董事責任條款真正發揮作為約束董事職務行為之標尺的作用。

關鍵詞 董事責任 行為債務 職務懈怠 董事義務

著作人身權的優位主義

曹 博

(上海交通大學凱原法學院副教授)

摘 要 著作人身權與著作財產權的分離是作品市場化利用的必然結果,著作財產權優位的實踐趨勢逐漸形成。作者在出讓或許可著作財產權之后對作品控制力的實質性削弱,引發理論爭議與社會關注。基于著作財產權優位的利益格局及作者地位的調適路徑,存在難以克服的法理缺陷和邏輯悖論,走向了不確定的立法政策選擇和執法偏好探究。著作人身權優位的理論主張,旨在確認著作權法激勵自然人創作的首要立法宗旨,防止因著作財產權的行使而對作者尊嚴與創作自主造成損害。這一理論分為3個層次:作者尊嚴與創作自主是著作人身權的基礎,著作權應當初始歸屬于自然人作者,著作財產權的行使不能妨害作者尊嚴與創作自主。以此為據,我國著作權法應重構著作人身權內在體系,完善著作權初始歸屬規則,調整著作財產權轉讓與許可規范。

關鍵詞 著作人身權 著作人格權 作者精神權利 著作財產權 作者尊嚴 創作自主