法學時評

完善中國特色社會主義法治體系

評論人:朱振

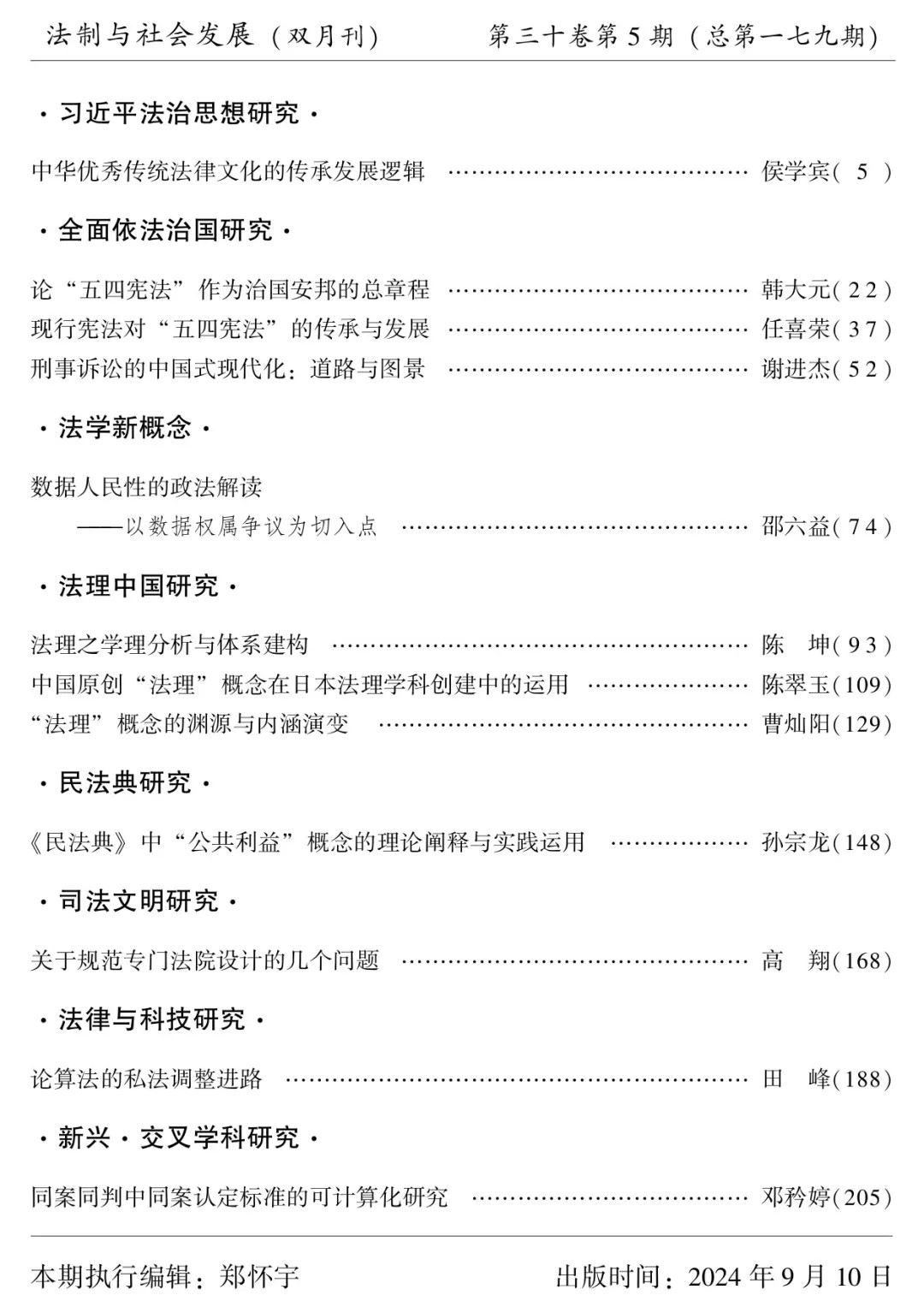

習近平法治思想研究

作者:侯學賓,吉林大學法學院教授。

全面依法治國研究

法學新概念

數據人民性的政法解讀

——以數據權屬爭議為切入點

作者:邵六益,中央民族大學法學院副教授。

摘要:數據是數字時代重要的財富類型。通常認為,只有界權清晰的數據才能產生經濟效益。在當前關于數據權屬的理論與實踐中,企業是最活躍的主體,企業間關于數據權屬的爭議豐富了數據流通性理論;同時,政府占有最大量的數據。其實,人民才是海量數據的所有者。現有理論要么從保護個人隱私的角度,要么從保護個人數據權利的角度論證個人數據權利,但前者只能針對國家或類似公共權力主體,后者則受困于個人技術和能力上的不足而難以落到實處。為了更好理解數據權屬,需要從理論上重塑數據的人民性。從制度層面來說,需要為人民掌握數據提供制度依據和技術可能。從個人的數據權利到數據的人民性,既暗含著從個人主義進路到社會主義進路的轉變,也是在教義法學和社科法學之外,以政法研究進路研究數字法學的一種嘗試。

關鍵詞:數字時代;數據權屬;數據人民性

法理中國研究

法理之學理分析與體系建構

作者:陳坤,南京大學法學院教授。

摘要:法理類型的體系建構需要從法學研究的不同進路出發。法學研究有四種不同進路:描述性研究、規范性研究、教義性研究與分析性研究。通過考察發現,法學研究實踐中存在四種不同的法理學:描述法理學、規范法理學、教義法理學與分析法理學。它們產生了四種不同類型的法理:作為法之規律的描述性法理、作為法之價值的規范性法理、作為法之原則的教義性法理與作為法之公約的分析性法理。在法學研究與法治實踐中,這些法理起著重要的、不可相互替代的作用。

關鍵詞:法理;法理類型;法理體系;法理的作用

中國原創“法理”概念在日本法理學科創建中的運用

作者:陳翠玉,西南政法大學教授、博士生導師。

摘要:“法理”系中國原創概念,并非近代才有的西方舶來品或日本臨時造詞。法理概念曾于中古時期從中國傳入日本等東亞漢字文化圈國家,近代以后成為日本人引介、學習西方法學的話語中介和思想工具。吉本達等人從法理出發,以法理貫通對法的理解,以法理之學引領時代法學發展。穗積陳重還以“法理”加上“學”字,對譯Jurisprudence,創建命名法理學科,并將其重塑為現代專門法政術語。作為一個跨越幾千年時空且有著極強語義承載能力的中國原創概念,法理是推動中日乃至整個東亞法律近代化轉型及現代法理學科創建的核心關鍵詞,其貢獻被學界忽視。挖掘法理概念域外運用的歷史,有助于接續傳統文化的源頭活水,向世界彰顯中華法治文明的魅力,提升中國自主法學知識體系建構的民族自信心。

關鍵詞:法理概念;法理學;學科創建;法理學名稱;穗積陳重

“法理”概念的淵源與內涵演變

作者:曹燦陽,南京師范大學法學院博士研究生。

摘要:“法理”概念植根于中華優秀傳統文化。中華傳統文化的法之“理”正是“法理”概念的“胚胎”。從法律文化學的語言符號角度對“理”的聲符、義符與同源字進行分析探究,可發現“理”的前身是“道”。在先秦時期,“道”向“理”轉化。由“道”轉化而來的“理”分為道理、情理與治理三個維度。在這三個維度中,只有與法相關的,才被稱為“法理”。“春秋”的內涵是“法之理”在司法層面的外化,《唐律疏義》中的“理”則是“法之理”在成文法中的體現。“法理”概念的“道理”維度既包含中國古代立法觀念中的“天理”,也包含百姓口中的“講理”。“法理”概念的“情理”維度分為積極的儒家觀念即“法應順應人情”與消極的法家觀念即“法應禁止私心”。強調“道理”與“情理”,在根本上是要達到一種“治理”的狀態。

關鍵詞:法理;情理;道理;治理;春秋決獄;《唐律疏議》

民法典研究

《民法典》中“公共利益”概念的理論闡釋與實踐運用

作者:孫宗龍,西南政法大學行政法學院講師、碩士生導師。

摘要:《民法典》中公共利益概念有抽象表達和具體表達兩種語詞表達形式,二者均具有多樣表達樣態,廣泛分布于《民法典》。前者的具體指向較為模糊和不確定,后者可以被細分為主體公共性的表達和利益內容公共性的表達兩種樣態。抽象表達和具體表達的不同樣態之間在形式上體現為屬種關系、全異關系等邏輯關系,內容上體現了利益的純公共性和準公共性。《民法典》的公共利益條款多屬于充分條件假言規范命題,公共利益主要位于命題的前件部分,不僅會影響規范的性質,還能限制私權的權能、證成強制行為的正當性和成為公共所有權制度的建構基礎。《民法典》中公共利益概念實踐運用的關鍵在于司法具體化,其具體化進路具有一定的自然主義傾向。利益公共性的概括判定可借鑒公共物品的判定方法,具體判定可以通過運用動態體系論實現。

關鍵詞:《民法典》;公共利益;立法表達;規制功能;具體化

司法文明研究

關于規范專門法院設計的幾個問題

作者:高翔,西南政法大學人民法院執行研究中心研究員、博士生導師。

摘要:規范專門法院設計的前提在于厘清專門法院制度的運行邏輯。分析我國專門法院制度創設與演化的歷程可以發現,專門法院制度的運行邏輯包括司法邏輯、法治邏輯、政治邏輯與經濟邏輯。專門化司法便利化與體系化的缺失、法治統一穩定性與政策推動靈活性之間的矛盾、專門法院功能的有限性、收益與成本的緊張關系,均成為掣肘專門法院制度運行邏輯實現的因素。通過構建普惠型與體系化的專門司法、促進法治原則的內外統一、保障國家重大戰略下的跨省級行政區劃布局、具體化“成本—效果”衡量方法,可以消解專門法院制度運行邏輯中的矛盾。我國專門法院制度的未來設計,需要通過推進我國專門法院設立制度的規范化、管轄制度的明晰化和管理制度的科學化來實現。

關鍵詞:專門法院;制度設計;運行邏輯;法院組織;訴訟程序

法律與科技研究

論算法的私法調整進路

作者:田峰,浙江師范大學法學院講師、碩士生導師。

摘要:算法的私法調整進路主要涵蓋場景化和領域化兩種典型主張。基于應用環境考量的場景化進路立足當前,基于規范系統考量的領域化進路面向長遠,二者均致力于回應算法技術突破所帶來的挑戰。算法表現為人機交互的決策機制,其實質是人類選擇特定算法并將其作為決策規則嵌入意思表示當中,從而完成對私人事務的安排。算法私法調整的規范原理在于,算法內部呈現獨具特色的商談結構,對外則發揮雙重界面功能,這決定了算法能夠在不同程度上影響民事主體主觀意志的內容。與之相應,私法對算法的調整應當建立在對算法進行類型化構建的基礎之上,進而實現算法規范群落的體系化展開。根據算法對意思表示作用機制和影響程度的不同,可以將算法分為傳達型算法、誘導型算法、修正型算法和驅動型算法。算法的私法調整進路可以在類型化的基礎上,以《民法典》為核心,整合形成針對算法行為的解釋規范和效力規范群落。

關鍵詞:算法;算法行為;算法行為解釋;算法行為效力;私法

新興·交叉學科研究

同案同判中同案認定標準的可計算化研究

作者:鄧矜婷,中國人民大學紀檢監察學院教授、博士生導師,未來法治研究院、刑事法律科學研究中心研究員。

摘要:不同于判例法國家,我國同案同判中同案的認定標準可以在已有的二階判斷共識基礎上進一步簡化和可計算化。在第一階段,只需要確定關鍵性事實,經比較得到相同點和不同點,不需要像先例規則那樣重復考慮適用法條和爭議焦點,不需要重復判斷關鍵性事實與爭議焦點的相關相似性,因為這些在關鍵性事實的確定過程中已經考慮。關鍵性事實通過在案由制度上以中央層級法律法規構建各案由的最廣泛的要件體系而得到。在第二階段,在既有的通過對異同點進行實質評價而得出是否同案的共識基礎上,可以進一步配合智慧司法的需要將實質評價的標準完善成可以計算的規則。在明確我國同案同判是指已決類似案件具有參考力而非先例規則中的拘束力的基礎上,得到該階段實質評價的目的是確定相似程度,進而通過計算相似程度來完成類案的參考力排序。據此在案由的要件體系基礎上繪制案件的法律適用路徑圖,以圖上分叉出現時間的早晚體現不同關鍵性事實的權重和影響,實質評價相似程度。

關鍵詞:同案同判;案例指導;類案;先例規則;關鍵性事實