法學時評

推進和拓展中國式法治現代化

評論人:公丕祥

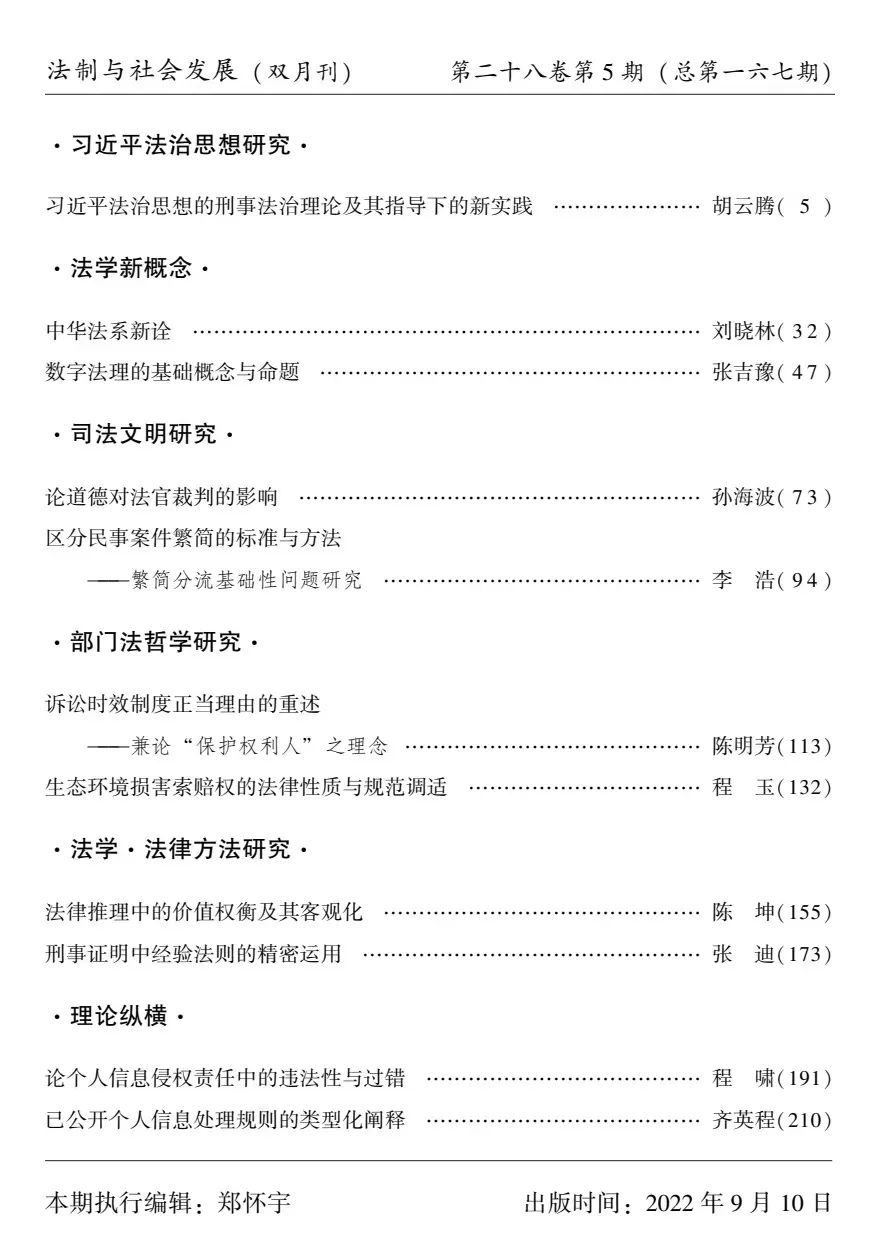

習近平法治思想研究

習近平法治思想的刑事法治理論及其指導下的新實踐

作者:胡云騰,最高人民法院咨詢委員會副主任、大法官、法學教授。

摘要:刑事法治理論是習近平法治思想的重要組成部分。黨的十八大以來, 習近平總書記對于刑事法治改革、建設作出一系列重要論述、重要指示和批示,對中國特色社會主義刑事法治理論作出重大原創性貢獻。習近平法治思想的刑事法治理論以堅持黨對刑事法治工作的絕對領導、堅持以人民為中心、實現社會公平正義、堅持總體國家安全觀等為立論基礎,以刑事政策觀、刑事立法觀和刑事司法觀為主要內容,以改革創新刑事司法體制、解決刑事法治實踐中的頑瘴痼疾為突破口和著力點,體現了中華法治文明發展的歷史邏輯、世界法治文明發展的普遍邏輯、中國特色社會主義法治思想的理論邏輯和全面依法治國的實踐邏輯的有機統一,是深入推進新時代刑事法治理論與實踐創新發展的根本遵循和行動指南。

關鍵詞:刑事法治;刑事法治理論;刑事政策;刑事立法;刑事司法

法學新概念

中華法系新詮

作者:劉曉林,吉林大學法學院教授。

摘要:中華法系是中華民族探索自我治理的重大成果,為人類法治文明作出了重大貢獻。應當從過去的歷史傳統、當下的法治實踐、未來的發展方向三個維度來把握其豐富內涵。遵循中國法治發展進程中循常不變的邏輯, 中國式法治現代化是中華法系的新階段,是中國式現代化在法治領域的具體體現。中國共產黨領導中國人民艱辛探索,立足中國特色社會主義法治實踐,賡續中華優秀傳統法律文化,吸收借鑒世界上的優秀法治文明成果, 成功走出了一條適合中華民族的法治現代化正確道路。習近平法治思想順應實現中華民族偉大復興的時代要求,深刻認識和把握治國理政基本規律、社會主義法治建設規律和人類法治文明發展規律,從歷史和現實相貫通、國際和國內相關聯、理論和實際相結合上賦予中華法系新內涵。具有中國特色和世界意義的中華法系必將回到世界法治發展的舞臺中央。中華法系的新階段將迎來中華法治文明復興,中國式法治現代化將推進中華民族偉大復興。

關鍵詞:中華法系;中華法治文明;習近平法治思想;中國式法治現代化;中華民族偉大復興

數字法理的基礎概念與命題

作者:張吉豫,中國人民大學法學院副教授、中國人民大學未來法治研究院研究員。

摘要:數字法理是數字法學的基本范疇,是數字法治的理論基石。從對數字法理的這一科學認知出發,立足數字科技發展和數字法治建設的歷史、現實和未來,參考國內外文獻,提煉出數字本原、數字正義、數字人權、數字主權、數字平臺、數字向善、數字安全、數字治理、數字文明、數字中國等數字法理的基礎概念及圍繞其展開的理論命題,諸如:代碼即法律,算法即規則;數字正義是社會正義原則和正義實現機制在數字領域的體現;數字人權引領第四代人權;數字主權是“數字國家”新主權,是國家主權新形態;平臺權力是把雙刃劍;數字科技是第一創造力,數字向善是第一價值觀;數字安全和發展是一體之兩翼、驅動之雙輪;數字治理的目標是構建包容性數字社會秩序;邁向數字文明新時代;數字中國和法治中國相輔相成、相得益彰;等等。嘗試以這些概念和命題來展示現階段數字法理研究的成果。

關鍵詞:數字法理;數字本原;數字正義;數字人權;數字主權;數字治理

司法文明研究

論道德對法官裁判的影響

作者:孫海波,中國政法大學錢端升青年學者、比較法學研究院副教授。

摘要:司法審判活動的獨特性體現在法官應基于法律作出裁判,依法裁判相應地成為拘束法律推理的基本要求。法律推理是否因此可以完全不考慮道德性因素,學界對此有過不少爭辯,這涉及我們如何理解法律推理活動的性質。道德議題在很多時候與法律問題交織在一起,實踐中存在立法與司法這兩種應對道德議題的進路,各具特色且各有局限。以司法場域作為討論背景,法官不得不承擔起解決道德議題的重任。道德主要以三種方式進入法律推理活動,即通過考量道德因素來主導裁判結果,以法倫理原則為根據裁判以及以道德理由強化釋法說理。但是,應警惕直接將道德作為法源、以粗糙的道德判斷直接取代法律判斷的做法,從而嚴格地堅持道德裁判與依法裁判之間的界限。

關鍵詞:公共道德;立法;司法裁判;法律推理;道德考量

區分民事案件繁簡的標準與方法——繁簡分流基礎性問題研究

作者:李浩,南京師范大學法學院教授、南京師范大學中國法治現代化研究院研究員、江蘇高校區域法治發展協同創新中心研究人員。

摘要:對民事訴訟案件實行繁簡分流是深化我國訴訟制度改革的重要內容之一。用何種標準區分繁案與簡案以及采用何種方法對繁案與簡案進行識別、篩選,是進行繁簡分流的基礎性工作。受理民事案件后由法院區分案件繁簡在很大程度上是一個中國式問題。區分案件繁簡的標準有形式性標準和實質性標準之分,我國采用的是實質性標準。2012年《民事訴訟法》第133條要求法院通過審前準備程序區分案件的繁與簡,并在此基礎上作出適用不同程序的決定,但司法實務采用的做法是在起訴與受理階段就對案件的繁簡進行區分。在起訴與受理階段進行區分與實質性標準并不匹配,由此造成了難以準確區分的困境。繁簡分流改革試點推行及2021年《民事訴訟法》修改后,我國法院繼續實行在上述階段對案件進行分流,因而在分流過程中須認真對待法院依職權轉換程序的權力,須充分保障當事人對程序適用的異議權,以充分發揮二次分流的矯正作用。

關鍵詞:民事案件;繁簡分流;區分標準;識別方法

部門法哲學研究

訴訟時效制度正當理由的重述——兼論 “保護權利人” 之理念

作者:陳明芳,中南財經政法大學法學院博士研究生。

摘要:訴訟時效制度的正當理由是構建具體規則的依據。當前立法機關主張的立法理由“促使權利人及時行使權利”“維護交易秩序和安全”存在正當性解釋困境和對制度建構與實踐的指引困境。從現有立法理由中抽象出的“權利人之可歸性”和“義務人之可保護性”是支持訴訟時效制度的一階理由,但是,二者均因情境化而存在效率和正確性上的缺陷。當由時間經過產生的不確定性超出法秩序容忍的范圍時,“維護法的確定性”獲得了超越其他理由的強度,是支持訴訟時效制度通過一階理由對權利作出篩選性限制的積極二階理由。基于對理由的重述,應在立法和司法上應用“保護權利人”理念,以在規則層面達到利益的宏觀平衡,并在適用層面再次校準利益的分配。

關鍵詞:訴訟時效;立法理由;理由位階;法的確定性;保護權利人

生態環境損害索賠權的法律性質與規范調適

作者:程玉,北京航空航天大學法學院助理教授。

摘要:生態環境損害索賠權的法律性質是生態環境損害賠償制度規范構建的邏輯起點。目前,學界圍繞該問題形成了民事權利說、行政權力說、區分混合說(索賠權性質因自然資源種類不同而有別)和一體混合說(各類自然資源損害索賠權同時具有民事權利和行政權力雙重屬性)四種學說。但既有學說局限于生態環境損害賠償制度的內部視角,傾向于簡單地移植域外理論,且側重于功能分析,欠缺體系性的規范分析。生態環境損害索賠權是自然資源國家所有權的程序性權能,其法律性質應當是行政權。索賠權的法律性質與索賠權的實施機制不應混淆。即使索賠權是行政權力,其亦可經由私法性程序機制實現目的。生態環境損害賠償制度的改革思路應當是回歸公法,強化行政權在生態環境損害救濟過程中的效力。

關鍵詞:生態環境;自然資源;索賠權;行政權;國家所有權

法學 · 法律方法研究

法律推理中的價值權衡及其客觀化

作者:陳坤,南京大學法學院副教授。

摘要:原則與規則的真正區別在于它們與價值的不同聯系。原則表達了未經權衡的某一特定價值,而規則表達了不同價值的權衡結果。但由于達成“理想規則”的條件無法實現,所以,以規則為核心的法律推理經常需要返回價值權衡。法律推理中的價值權衡典型地發生在規范性概念的具體化、法律解釋以及漏洞填補中。在不同情形下,需要進行權衡的理由、參與權衡的價值以及權衡的方式均有所不同。通過前提限定、制度約束以及權衡過程的理性展開,法律推理中的價值權衡的客觀性可以在很大程度上得到保證。

關鍵詞:法律推理;價值權衡;客觀性;重力公式

刑事證明中經驗法則的精密運用

作者:張迪,南京大學法學院博士研究生。

摘要:經驗法則的出現是為了矯正事實認定中自由心證絕對化的傾向,其功能是,通過對經驗進行限定,實現對事實認定過程的約束。然而,刑事證明中經驗法則的內在性、蓋然性和地域性等特征阻礙了約束功能的實現。經驗法則的類型化、體系化等方案難以解決上述功能悖論。庭前推理中對經驗法則的跳躍性運用、法庭對抗中對經驗法則的形式化論辯及裁決過程中對經驗法則的恣意性審查,都是經驗法則難以被正確運用的癥結所在。對經驗法則的運用應從粗放轉向精密,具體來說:應建立法律明確機制,指引控辯雙方對經驗法則作初步錨定與精細拆包;應明確對經驗法則的精密論辯體系,細化針對經驗法則的推理證成與攻擊證偽方法;應確立二階證成框架,內在地要求法官對運用經驗法則提供正當理由,外在地強化陪審員對經驗法則故事載體之真實性的有效核驗。

關鍵詞:經驗法則;事實認定;印證;陪審員;證據推理

理論縱橫

論個人信息侵權責任中的違法性與過錯

作者:程嘯,清華大學法學院教授、法學博士。

摘要:我國法沒有將違法性作為因侵害個人信息權益承擔的侵權責任的構成要件。個人信息處理者適用《個人信息保護法》第69條第1款規定的過錯推定責任,而違法推定過失不同于過錯推定責任。個人信息處理者過錯的認定也有別于其他侵權人過錯的認定。保護性規范在個人信息侵權責任認定中對過錯的判斷具有重要作用。個人信息保護法律中的保護性規范包括:關于個人信息處理規則的法律規范、關于個人在個人信息處理中的權利的法律規范、關于保護個人信息安全的義務的法律規范以及關于個人信息保護影響評估義務的法律規范。其中,處理者違反個人信息處理規則的行為就是過失行為,即違法等于過失,不存在被推翻的可能;若處理者違反其他三類保護性規范,則可以對其適用違法推定過失,推定的結果可以被推翻。但是推翻違法推定過失不等于推翻了過錯推定責任。

關鍵詞:個人信息;侵權;過錯推定責任;保護性規范;違法推定過失

已公開個人信息處理規則的類型化闡釋

作者:齊英程,吉林大學司法數據應用研究中心研究員。

摘要:《個人信息保護法》第13條第6項與第27條可被視為規制已公開個人信息處理行為的“責任規則”與“財產規則”,二者在適用上的競合導致已公開個人信息處理行為的合法性判準陷入模糊。已公開個人信息可被劃分為意定公開信息與法定公開信息,二者在公開的依據、承載的利益形態、信息主體可施加的控制程度等方面均存在實質差異。這些差異構成了立法對二者區別評價與區別對待的客觀基礎。依托法經濟學上的“卡-梅框架”進行分析,對于意定公開信息,可保持當前以財產規則為主體的制度設計,以信息主體的意思作為認定信息處理行為是否合法的判準;對于法定公開信息,則應當優先適用責任規則,以促成針對此類信息的有效率的“強制交易”。

關鍵詞:類型化;意定公開信息;法定公開信息;個人信息