法學時評

加快建構中國法學的自主知識體系

評論人:苗炎

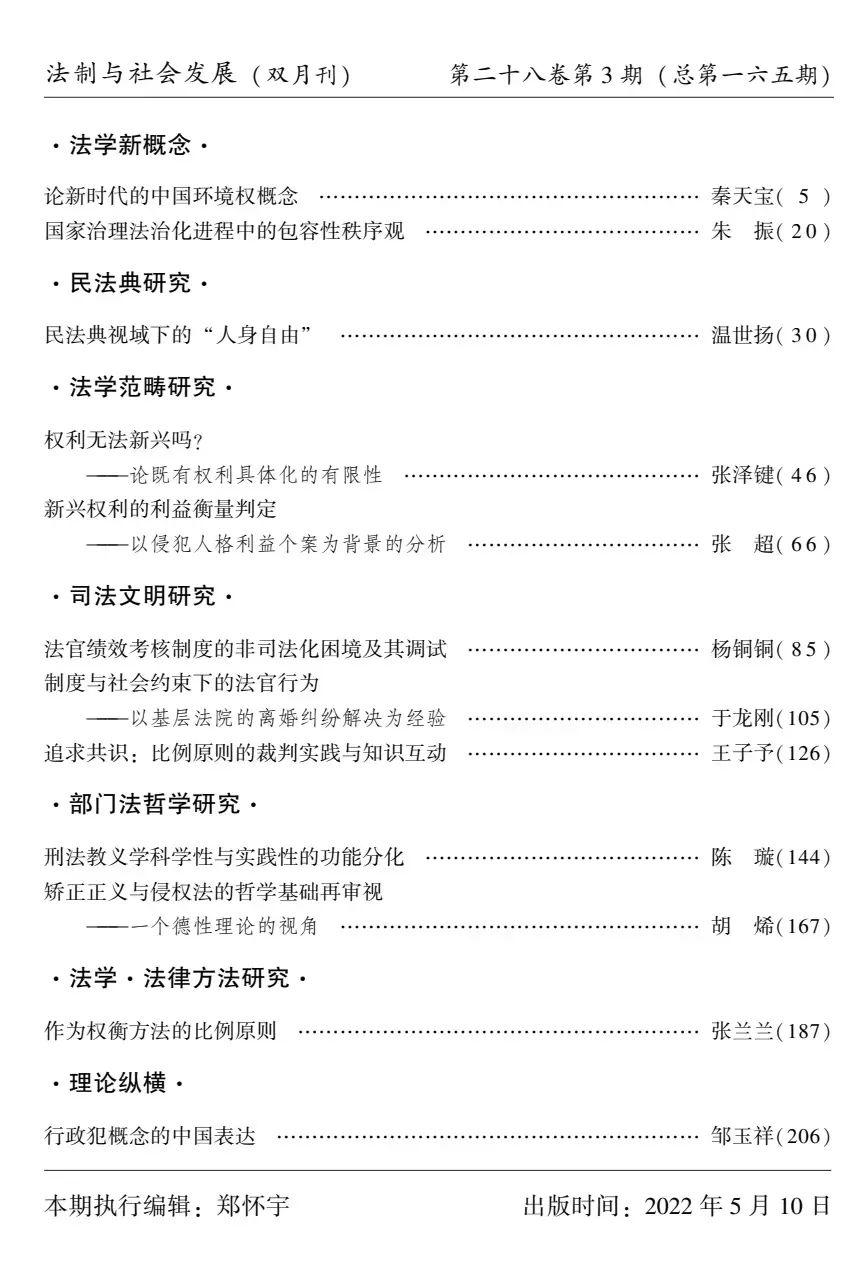

法學新概念

論新時代的中國環境權概念

作者:秦天寶,武漢大學環境法研究所所長、 教授、 博士生導師。

摘要:中國特色社會主義進入了新時代,人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾成為我國社會主要矛盾。這一時代背景和理論基礎催生了以新時代環境權概念為核心的環境法治理論創新。與起源于西方法律理論和社會運動的傳統環境權概念相比,新時代環境權以滿足人民日益增長的優美生態環境需要為目標,具有新的理論內涵。新時代環境權以人民美好生活為價值根基,展現中國發展新一代人權和建設優美生態環境的全新立場,彰顯中國所堅持的包括綠色發展在內的新發展理念,是一項內生于我國環境法治實踐的新型權利。新時代環境權概念的誕生不僅代表著我國環境法治理論的新發展,還能在國際層面引領環境權概念的演進方向,為環境保護國際合作貢獻新的中國智慧。

關鍵詞:新時代;新概念;環境權;環境法治;人民美好生活需要

國家治理法治化進程中的包容性秩序觀

作者:朱振,吉林大學理論法學研究中心、法學院教授。

摘要:包容性秩序觀使得秩序這一概念超越了單純的穩定性、一致性、可預測性等傳統秩序價值的內涵,從而成為一種總體性的、全面性的、平衡性的概念。包容性秩序橫跨社會生活各領域、面向國內與國際兩個層面的治理、化解各種價值之間的沖突并融為一體。在其中,穩定性、一致性和可預測性與自由、多元、活力相互交融在一起,共同構成了包容性秩序的新內涵。因此,包容性秩序不僅是擺脫了單純的任意性和不可預測性的秩序,而且是尊重多元和差異、包容多樣性、充滿活力的自由秩序。

關鍵詞:秩序;包容性秩序;自治;法治

民法典研究

民法典視域下的“人身自由”

作者:溫世揚,武漢大學法學院教授、博士生導師。

摘要:在民法典時代,應當對《民法典》第109條和第990條第2款中的“人身自由”作廣義解讀,即“人身自由”不應局限于行動自由,而應充當以自決地位為核心的人身權益的價值基礎。“人身自由”和“人格尊嚴”構成整體性教義,能夠確保在社會交往背景下主體人格的自由發展和平等主體之間的相互尊重。民法中的“人身自由”與憲法中的“人身自由”在概念內涵方面存在差異,且在發揮客觀價值秩序功能時處于平行位置,二者系《憲法》第33條第3款規定的“尊重和保障人權”在民法和憲法領域的分流。在此基礎上,“人身自由”的類型化可從行動自由、人體捐獻和人體試驗自決、人格標識利用自決、婚姻自由、性自主、生育計劃的自決以及法律行為層面的自決等方面展開。

關鍵詞:人身自由;價值基礎;自決地位;人格尊嚴

法學范疇研究

權利無法新興嗎?——論既有權利具體化的有限性

作者:張澤鍵,中國人民大學法學院博士研究生。

摘要:有學理意義的新興權利概念要能體現出新興權利的重要意義。符合該條件的新興權利概念命題有情境命題和領域命題。因為辯護領域命題是一種辯護情境命題的方式,所以有學理意義的新興權利概念命題只有情境命題。可以通過論證權利的有限具體化理論辯護情境命題。論證該理論就是要解釋:(1)權利所要促進的事物有很多類別;(2)證成既有權利的理由類別沒有窮盡所有能證成權利的理由類別。一種內置于契約主義道德框架的利益論解釋了(1)。至于(2),就道德權利而言,證成既有權利的理由類別已經窮盡了所有能證成權利的理由類別;就法律權利而言,既有權利由于受制于法體系本身的規定,經常無法通過具體化的方式來應對新情境中新出現的權利需求。概言之,法律權利的有限具體化理論能夠成立。

關鍵詞:新興權利;權利觀念;權利的規范力;利益論;法律權利

新興權利的利益衡量判定——以侵犯人格利益個案為背景的分析

作者:張超,山東工商學院法學院副教授。

摘要:在侵權個案語境下,新興權利主張主要體現為一種具有主觀性特點的人格利益訴求,這反映出現代社會利益保護需求的擴大化,對此,司法裁判應積極應對。從權利的利益論出發,利益衡量可被視為權利概念本身蘊含的實踐推理機制,對新的人格利益的權利判定同樣需要遵循這一方法。利益衡量與價值不可公度性命題并不抵牾,其具有理性的可操作性并可接受審查。一方面,新興權利的利益衡量應當對新的人格利益的價值重要性進行確認;另一方面,更為關鍵的是,應結合個案對利益受侵害程度作出綜合判斷,并在此基礎上具體比較利益受侵害程度與活動自由受干涉程度。以權利和自由的均衡保護為基本功能,侵權法應當通過個案裁判積累逐步建立各種新的人格利益與個人活動自由之間的利益衡量規則,為新興權利的生成提供穩固的基礎。

關鍵詞:新興權利;人格利益;個人活動自由;利益衡量

司法文明研究

法官績效考核制度的非司法化困境及其調試

作者:楊銅銅,華東政法大學政治學與公共管理學院講師。

摘要:法官績效考核的本質是對法官審判行為的管理,而審判管理的關鍵在于其與司法規律的契合度。當前各地法官績效考核制度存在諸多違背司法規律的現象,呈現出“非司法化”的樣態,表現為功能定位的工具主義傾向,指標設置的擴張化與非科學性,以及實施機制的規范性缺失等問題。在功能定位上,法官績效考核制度的設置應遵循司法規律,以提升法官能力為核心功能,兼顧優化司法管理功能。在指標設置上,其應秉持司法管理服務于司法審判的理念,以法官審判工作實績為核心考核內容,通過多元化指標設置與分類分級的方法,客觀呈現法官的司法裁判能力與全部智識勞動。在實施機制上,其應進行適度地司法化調試,通過考核主體的內部擴張與對外部評價的審慎引入,借由常態化的平時考核與溝通機制,以及內源性的考核結果應用機制,真正地將考核結果作為法官職務晉升、評獎評優、獎金獲取的重要依據。

關鍵詞:法官績效考核制度;非司法化;法官能力;指標設置;司法責任制

制度與社會約束下的法官行為——以基層法院的離婚糾紛解決為經驗

作者:于龍剛,中南財經政法大學法學院副教授。

摘要:當前法院在解決離婚糾紛、穩定婚姻關系方面所發揮的作用日益凸顯。不過,相關傳媒報道與實證調研反映出法院解決離婚糾紛的社會效果還不理想,存在第一次不判離現象突出、家庭暴力認定困難、離婚救濟困難等問題。法官解決離婚糾紛的行為呈現出較強的效率導向與風險規避導向。法官的行為邏輯主要緣于制度約束與社會約束。一方面,基層法院的部分內部管理措施和司法政策對解紛效率與風險防控的強調容易催生出法官的“求快”和“求穩”心理;另一方面,婚姻關系的快速變遷與婚姻市場的激烈競爭給法官帶來了很大挑戰和壓力,法官解決離婚糾紛的社會基礎也不理想。有效扭轉法官解決離婚糾紛的行為邏輯,提升離婚糾紛解決的社會效果,需要從調整與改善法官行為的制度與社會約束條件著手。其中,關鍵是需要夯實法院解決離婚糾紛的社會基礎,發揮社會本身在穩定婚姻關系方面的主導作用。

關鍵詞:離婚糾紛;審判管理;離婚冷靜期;社會基礎

追求共識:比例原則的裁判實踐與知識互動

作者:王子予,中國人民大學法學院博士研究生。

摘要:源于德國公法傳統的比例原則,近年來受到中國法學界的高度推崇。然而,中國法官并不像中國學者那樣,關心對德國教義知識的適用。法官在行政審判中使用比例原則時,主要用其進行說理論證和修辭,或將其作為利益衡量的分析工具。雖然中國學者進一步提出本土改良方案,試圖使比例原則成為法官的知識來源,但是作為知識接受者的法官有其自身期待和行動策略,他們會對比例原則作出新的闡釋。若要改變知識話語競爭的現狀,就得尋求形成關于比例原則的中國法學通說這一共同目標。法官與學者并不拘泥于“局內人”與“局外人”的思維定勢。相較于經濟分析等外來學科的知識,法官更傾向于建立關于比例原則的法學知識共同體。因此,法官與學者存在著共同建構知識的行動理由。知識互動可以通過轉譯策略得到實現。

關鍵詞:比例原則;接受理論;話語競爭;行動者網絡;法學通說

部門法哲學研究

刑法教義學科學性與實踐性的功能分化

作者:陳璇,中國人民大學刑事法律科學研究中心研究員。

摘要:刑法教義學的科學性和實踐性并非總是并行不悖,二者可能發生沖突。回歸純粹的實踐技藝并非當代刑法教義學應該選擇的道路。對刑法教義學科學性的堅守是現代社會的必然要求,并具有實現的可能性。刑法教義學體系的建構應當采取自下而上的思路,以保證體系在復雜多變的社會生活面前保持足夠的開放性和應變能力,但這一思路也帶來了刑法教義學知識“堆砌化”“補丁化”的危險。正如社會現實的復雜化必然會促使社會系統分化一樣,在刑法教義學肩負的任務日益繁重和復雜的時代背景下,刑法教義學內部也有必要進行功能分化:一部分研究應奉行自下而上的問題思考方式,著眼于產出具有實效的教義學知識;另一部分研究則應專司方法論的監督之職,從價值基礎的一致性、形式邏輯的融貫性和事實結構的符合性三方面對教義學知識進行科學性的檢測和反思。

關鍵詞:刑法教義學;體系;科學性;論題學;功能分化

矯正正義與侵權法的哲學基礎再審視——一個德性理論的視角

作者:胡烯,西南政法大學師資博士后。

摘要:在關于侵權法哲學基礎的研究中,經濟分析與矯正正義是當下最主要的兩條闡釋路徑,尤其是經濟分析進路頗受人推崇。不過,經濟分析進路存在理論上的諸多盲點與不足。相較而言,作為一種替代性方案,矯正正義能夠彌補經濟分析的理論疏漏。然而,主流的侵權法矯正正義諸學說存在將矯正正義形式化的趨勢,尤其是將矯正正義視為道義論的一種派生性觀念,從而忽視了矯正正義觀念本身包含的規范性內容。在侵權法哲學領域探究矯正正義實質內容的出路也許在于從德性理論視角出發尋求洞識。

關鍵詞:矯正正義;侵權法哲學基礎;德性;人類善

法學 · 法律方法研究

作為權衡方法的比例原則

作者:張蘭蘭,中國政法大學民商經濟法學院師資博士后。

摘要:比例原則具有實體規范與方法規范的雙重面向:前者體現為成文與不成文兩種形式,具有實證法上的約束力;后者尚處于方法論層次,依憑明示權衡命令與內含于價值概念、概括條款及基本原則的默示權衡命令,方可得以運用。比例原則的方法面向依托于廣義的德國式權衡,在私法上經歷了從規范適用的輔助工具到普遍方法的轉變,是權衡理論在評價法學時期發展成熟的產物。比例原則的本質是權衡方法,其旨在權衡所有利益及價值沖突,并無公法與私法之別,也無法為成本收益分析所取代。在《民法典》規范適用中,作為權衡方法的比例原則既可用于對基本原則、概括條款與價值概念的具體化,也可輔助對其他法律規則的解釋與漏洞填補。

關鍵詞:比例原則;實體規范;方法規范;權衡方法;《民法典》規范適用

理論縱橫

行政犯概念的中國表達

作者:鄒玉祥,中國社會科學院法學研究所助理研究員、博士后研究人員。

摘要:我國的行政犯概念雖源于德日刑法理論,但只有在充分尊重立法背景和解釋目的之差異的基礎上汲取域外觀點中的思維精華,才能對我國行政犯立法和司法實踐提供助益。既有研究中針對行政犯的界定,存在概念混用以及標準模糊的問題,必須予以澄清。行政犯與法定犯是分屬不同范疇、具有不同意義的概念,應避免兩者混同。在我國刑法語境下,應重構行政犯的雙重違法性標準,將其理解為以行為具備行政違法性為前提,此種必要前提以罪刑法定原則為保障。對行政犯的解釋只能在行政規范劃定的區間內進行獨立性評價,必須分析前置法中的義務要求,透過一般預防必要性和法益保護關聯性的考察,對行政違法行為進行過濾和篩選。這種行政犯概念相較于以秩序維護和非悖德性等為內核的行政犯概念而言,理論爭議性更小,內涵與外延相對更清晰,更有利于提示司法實踐中的裁判者對行政違法行為進行實質化判斷,避免將一般的行政違法行為當作犯罪處理。

關鍵詞:行政犯;雙重違法性;行政違法性;法定犯