法學時評

回望法治百年奮斗輝煌路 開啟法治千秋偉業新征程

評論人:黃文藝

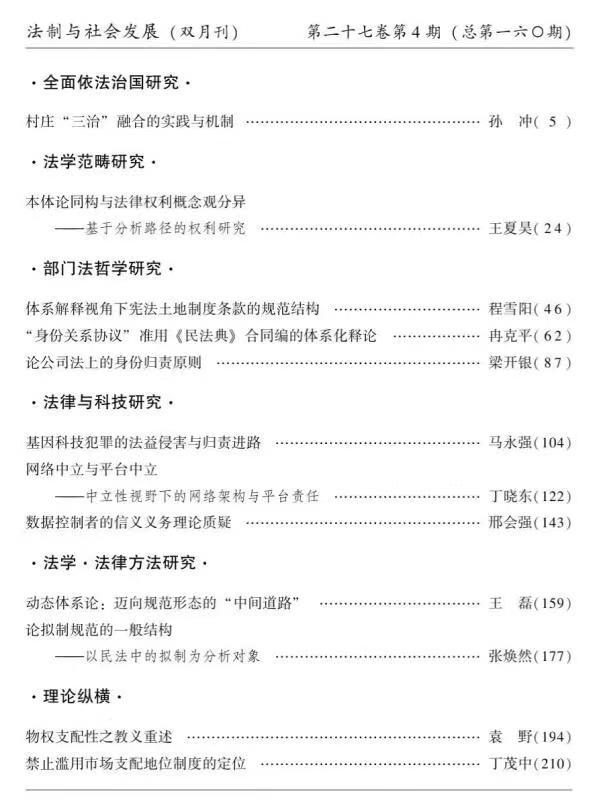

全面依法治國研究

村莊“三治”融合的實踐與機制

作者:孫沖,吉林大學司法文明協同創新中心博士研究生。

摘要:行政是法治進入鄉村社會的主要手段。隨著村級治理行政化的推進,法律對村級治理的影響不斷加深。然而,受限于法治自身的局限與行政治理手段的僵化,村級治理需要創新治理手段。自治作為村莊中的內生性治理力量,可以成為村級治理中微觀的權力運作方式。德治蘊含的優秀文化與地方傳統,可以在村級治理中回應地方性治理需求。家庭文明誠信檔案制度作為自治、法治與德治相融合的產物應運而生,體現了“三治”融合的機制。自治需經行政的培育,并在法治的框架下運行;法治的目標可經自治的運行得到實現;德治回應了法治之盲區,并在自治下以村規民約之形式形成了具體的實現機制。“三治”融合滿足了村級治理的差異化、彈性化、精細化需求,有助于善治之目標的實現。

關鍵詞:“三治”融合;家庭文明誠信檔案制度;村規民約;村級治理行政化;善治

法學范疇研究

本體論同構與法律權利概念觀分異——基于分析路徑的權利研究

作者:王夏昊,中國政法大學法理學研究所教授、博士生導師。

摘要:法律權利的基本語義類型有三種,分別是主張權、自由權與權力權。這三者在結構上又都呈現為一種由三要素——權利的持有者、權利的主題與權利的承受者——組構的三元關系。然而,這三者的結構要素所包含或指示的內容是不同的。不過,無論是主張權、自由權還是權力權,都屬于法律權利或權利。因此,它們必然會指向一個共同的本體論承諾,即它們都是一種規范的人與人之間的關系,是一種法律地位與關系。然而,共同的本體論承諾并不意味著人們對“法律權利是什么”這一問題會抱持相同的概念觀,這正是由法律權利總是可能處在不同階段或不同層面所決定的。

關鍵詞:法律權利概念;主張權;自由權;權力權

部門法哲學研究

體系解釋視角下憲法土地制度條款的規范結構

作者:程雪陽,蘇州大學王健法學院/公法中心教授,江蘇高校區域法治發展協同創新中心研究人員。

摘要:在過去的數十年間,我國法學界對《憲法》第10條的理解和適用問題進行了深入研究,但現有研究過于聚焦于該條內部個款規定,存在著割裂解釋憲法土地制度條款的風險,也不能全面充分地揭示該條規定的整體規范內涵。通過運用體系解釋方法明確《憲法》第10條的內部和外部規范結構,既可以理清該條內部各款的規范內涵和規范意義,又可有效檢驗圍繞該條形成的各種憲法解釋方案的理論品質,進而可以為相關土地立法或改革的合憲性審查提供穩定、可靠且具有可操作性的裁量基準。

關鍵詞:《憲法》第10條;土地制度;規范結構;體系解釋

“身份關系協議”準用《民法典》合同編的體系化釋論

作者:冉克平,武漢大學法學院教授、博士生導師。

摘要:《民法典》第464條第2款的準用條款系溝通家庭法與合同法、倫理秩序與交易體系的橋梁,是受立法者指引和授權的高度概括的價值評價條款,本質上仍然屬于法律解釋范疇,有賴于法教義學的具體化和類型化。意思自治原則適用領域的擴大與婚姻家庭編的內在價值秩序共同為身份關系協議準用合同編乃至總則編提供了價值基礎。身份關系協議可以被類型化為純粹身份關系協議、身份財產混合協議以及身份財產關聯協議,三者的倫理性漸次減弱而財產性趨強。法官在個案中既要依據婚姻、收養和監護等身份關系協議的事實構成和性質來評價和發掘合同編和總則編之中被援引法條的規范意旨,還要論證該規范意旨與婚姻家庭編的原則以及待決身份關系協議的倫理屬性不相排斥,避免“參照適用”條款淪為交易規則過度市場化、工具化身份關系協議和“反噬”家庭法的通道。

關鍵詞:合同編;身份關系協議;婚姻家庭編;參照適用;倫理性;體系化

論公司法上的身份歸責原則

作者:梁開銀,寧波大學法學院教授、博士生導師,寧波大學東海研究院研究員。

摘要:公司作為商事組織,是公司發起人、股東、董事、監事以及其他高級管理人員等不同身份主體的聚合體。公司內部表現為科層結構與“命令—服從”關系,這不同于民事主體之間所形成的地位平等與意思自由的基本格局。這些特點決定了適用于平等主體之間的過錯歸責原則并不能完全被適用到公司法上的身份主體之間,公司法應該關注公司內部身份或地位不平等的事實,而適用不完全相同于民法的歸責原則。從嚴格意義上講,公司法上的主體責任整體上是一種身份責任。不同身份的主體具有不同的義務,承擔不同的責任。“身份”成為公司法上的責任歸咎的基本依據,“過錯”蛻變為局部(相同身份主體之間)或輔助(責任輕重)的考量要素。認識并確立公司法上的身份歸責原則,是公司法之組織法本質的反映,是商事責任理論認識深化的結果,有利于實現對民商事責任的區分與統合,優化公司法上的責任配置與追究機制,提高公司治理效率。

關鍵詞:公司法性質;身份;身份責任;歸責原則

法律與科技研究

基因科技犯罪的法益侵害與歸責進路

作者:馬永強,大連海事大學法學院講師。

摘要:基因編輯技術的發展及濫用催生了關于基因科技犯罪的刑法規制問題。準確把握這一新興犯罪的行為樣態是破解其法益內涵的前提,因此,學界應根據基因編輯活動的場景、對象、目標以及分工的不同對該行為開展類型化詮釋。對相關行為的常規化法益解讀存在諸多困境,更為妥當的解釋路徑是,將對基因科技犯罪的規制理解為后現代社會語境下刑法對新興科技風險的特殊立法回應,并將相關犯罪所侵害的法益定位為涉及基因庫安全及種族未來狀態變化的超個人法益。這一特殊法益類型決定了基因科技犯罪在犯罪形態方面的特殊性,主要表現為抽象危險犯和累積犯。在歸責過程中,生命倫理雖無法直接成為歸責根據,但對認定行為違反舉止規范具有間接詮釋力。同時,在認定抽象危險犯的場合,相關行為只有在經反證后仍能構成抽象危險時,才能滿足結果不法的認定要求,構成對制裁規范的違反。

關鍵詞:基因編輯;生物安全;生命倫理;風險刑法;抽象危險犯

網絡中立與平臺中立——中立性視野下的網絡架構與平臺責任

作者:丁曉東,中國人民大學法學院副教授、博士生導師。

摘要:網絡中立與平臺中立是網絡法的核心議題。網絡中立要求位于物理層和邏輯層的網絡服務提供商對流量傳輸持中立立場。網絡中立可能具有支持用戶權利、促進終端用戶創新、構建公平競爭秩序的功能,但是,它也可能存在損害數據的有效傳輸、阻礙投資、抑制競爭等問題。雖然平臺中立面臨的問題和網絡中立面臨的問題類似,但是,平臺的基礎設施功能更弱,同時,平臺涉及消費者保護問題。我國的網絡架構監管與平臺責任監管應當超越形式性的中立性責任要求,邁向更為實質性的治理型監管。在我國,網絡中立原則的實行應當堅持網絡服務商的國有性質和網絡架構的公共性,監管機構應對網絡服務商進行競爭法監管,并保障公民的基礎數字服務權利。在遵守競爭秩序與保護消費者的前提下,平臺應被允許進行優化性的非中立管理。在涉及公共職能時,監管機構應要求平臺承擔公共倫理責任,提供公共服務。

關鍵詞:網絡中立;平臺中立;平臺責任;反壟斷;基礎設施

數據控制者的信義義務理論質疑

作者:邢會強,中央財經大學法學院教授。

摘要:美國學者提出的信息信義義務理論被我國學者所引入,并被命名為數據控制者的信義義務理論或數據信托理論。該理論具有一定的啟發和借鑒意義,但也有內在缺陷:在主體方面,大數據時代的數據控制者的數量太多,導致所謂的“信息受托人”過于寬泛;在客體方面,個人信息不具有信托財產所要求的確定性和獨立性或獨立的運用價值;在內容方面,忠實義務中的兩大核心規則,即利益沖突禁止規則和義務沖突禁止規則,無法適用于消費者免費的雙邊市場,從而使信息信義義務理論無法解決互聯網平臺的利益沖突問題。明示或默示的數據信托與我國現行法律體系不兼容,我國沒有必要引入法定的信息信義義務。

關鍵詞:信義義務;數據信托理論;個人信息

法學 法律方法研究

動態體系論:邁向規范形態的“中間道路”

作者:王磊,貴州大學法學院副教授。

摘要:動態體系論將法律體系視為彈性的、流動的開放體系,法律結論為多種原理相互作用的結果。動態體系論意圖將法律體系從概念法學的僵化狀態中解放出來。動態體系論的規范技術起源于規則的原則化變遷,此種變遷的內因在于現代法律系統需要增強對環境的柔軟認知能力,實質是一種內在體系的外顯。動態體系論的法技術拓寬了“方法工具庫”,開辟了規范形態的“中間道路”,推動制定法與私法基本體系的融合,促使法律規范的結構變遷與現代法律體系的動態構筑,動態體系論的積極意義并未被高估。就動態體系論的規范構造而言,要素采取法原理形態更契合動態評價的理念;動態的協動機制可以“隱而不現”,并需要借助判例累積與學說構建得到補足。此外,要素的限定性為動態評價確定外在界限,不至于使評價范圍無邊無際。同時,根據動態體系論給出的規范指引,并結合理性的結論證立結構,法官的主觀恣意可以得到有效限制,所謂破壞法安定性的詰難并非不可逾越。

關鍵詞:動態體系論;規范技術;要素;彈性規范;客觀性

論擬制規范的一般結構——以民法中的擬制為分析對象

作者:張煥然,德國波恩大學羅馬法與比較法律史研究所博士研究生。

摘要:規范結構是規范性質的決定性因素,只有符合擬制結構的規范才是真正的擬制。從擬制“完全民事行為能力人”、擬制“條件已成就”和擬制“自然人已出生”這三個具體的擬制規范中可以抽象出擬制的一般結構,即“把某事實另行評價為滿足某要件”,而不是“把某事實看成另一個事實”。這種擬制結構的實質并非“對兩個不同構成要件的同等評價”,而是對“兩個不同具體事實的同等評價”。擬制規范中“視為”的實際含義是“另行評價為”,分為兩種情形:一是“從不評價到評價”,二是“從彼評價到此評價”。由于擬制規范并無虛構事實,因此應將“擬制”理解為“創設(新的規范)”,而不能誤解為“虛構(不存在的事實)”。定義規范、提示規范、解釋規范、例外規范均不符合擬制的結構,即便帶有“視為”表述,也不是擬制,應將這些“視為”另作解釋,并將這些規范類型剔除出擬制的范疇。

關鍵詞:擬制規范;一般結構;視為;另行評價;規范類型

理論縱橫

物權支配性之教義重述

作者:袁野,武漢大學法學院博士后研究人員。

摘要:《民法典》第114條第2款中的“直接支配”的通說釋義存在混淆事實關系和法律關系的重大問題。意思支配僅指向事實層面人對物的利用關系,將其與“直接支配”綁定的做法誤將創設物權之目的納入了物權的內容,完全脫離了物權的法律語境。在事實和法律二分的語境下,法律上的“支配”教義的實質在于歸屬。物權歸屬既與物權法的基本功能相契合,又與“排他”教義緊密承接,原有的對“直接”教義的解釋的缺陷亦可因此消除。《民法典》第205條中的“歸屬和利用”與人對物的事實支配相呼應,尤其要注意的是,該條中的“歸屬”教義與《民法典》第114條第2款中的“歸屬”釋義之間存在本質區別。

關鍵詞:直接支配;意思支配;利用;法律支配;歸屬

禁止濫用市場支配地位制度的定位

作者:丁茂中,上海政法學院經濟法學院教授。

摘要:從過去十多年中公布的濫用市場支配地位的案件來看,無論是反壟斷行政執法,還是反壟斷民事審判,均未對此類案件全部進行競爭分析。導致出現這一現象的表面原因是,行政執法機關和司法機關在具體適用有關禁止濫用市場支配地位的條款時存在視野差異,而根本緣由應當是,這兩類機關對具有市場支配地位的經營者所想要施加的特殊義務在嚴苛程度上存在實質差異。為實現更為理想的規制效果,我們應當將禁止濫用市場支配地位制度定位為對具有市場支配地位的經營者進行特別潛在的競爭審查,這比將這一制度定位為要求具有市場支配地位的經營者原則上不得實施特定經營行為更為科學。

關鍵詞:濫用市場支配地位;法律認定差異;義務嚴苛程度;政府干預范圍