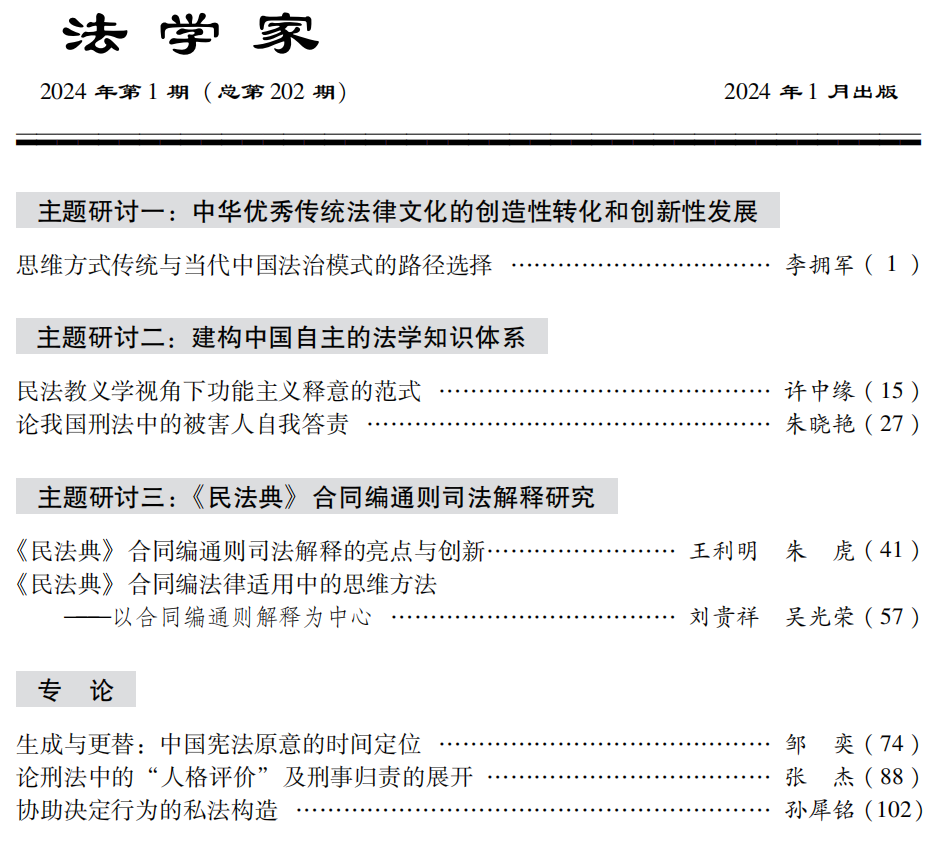

李擁軍

(法學博士,吉林大學法學院教授)

許中緣

(法學博士,中南大學法學院教授)

朱曉艷

(法學博士,華南理工大學法學院副教授)

摘要:我國自古就有被害人自我答責觀念,或規定于刑律,或作為“司法先例”,其思想淵源在于古代家長制政治文化傳統對個人提出的“各愛其身”要求,因此并非舶來品。當前,被害人自我答責的法理基礎在于個人自我決定,這在規范評價上將行為人與被害人由侵害關系轉變為合作關系。被害人自我決定地冒險,由此帶來的損害從刑法任務、基本原則、法益侵害層面來看都不屬于犯罪范疇。被害人自我答責在我國刑法中的適用,體現在“準教唆”“準幫助”行為、不作為行為、結果加重犯等問題領域,對行為人的構成要件行為展開逆向的排除檢驗。

關鍵詞:被害人自我答責;自甘風險;刑法家長主義;不作為;結果加重犯

王利明;朱虎

(法學博士,中國人民大學民商事法律科學研究中心研究員;法學博士,中國人民大學民商事法律科學研究中心研究員)

摘要:《民法典》合同編通則司法解釋運用法律解釋與漏洞填補的科學方法,對《民法典》合同編通則部分以及與之存在體系關聯的合同規則進行細化,填補了《民法典》中的法律漏洞,進一步發展和完善了《民法典》合同編的相關規則。該解釋注重合同編與《民法典》其他各編的銜接,以及實體法與程序法的銜接。在該司法解釋的制定中,注重對本土經驗的提煉與升華,并且注重借鑒比較法經驗、注重實證分析、符合法理和民情,因而呈現了許多亮點,彰顯了本土性、實踐性和時代性。該解釋極大地促進了合同法的完善,為促進經濟社會持續健康高質量發展提供法律保障和助力。

關鍵詞:合同編通則;司法解釋;漏洞填補;體系銜接;自主創新

劉貴祥;吳光榮

(法學博士,最高人民法院二級大法官;法學博士,北京理工大學法學院教授)

摘要:《合同編解釋》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持人民至上、問題導向、系統觀念、守正創新,全面運用歷史思維、體系思維、辯證思維和程序思維,探求《民法典》立法原意,就長期困擾司法實踐的疑難問題提出了具有可操作性的解決方案,為人民法院全面落實《民法典》相關規定提供了具體指引。

關鍵詞:民法典;合同法;司法解釋;思維方法

鄒奕

(法學博士,四川大學法學院副教授)

摘要:憲法原意即憲法規定被制定、修改時的含義。目前,中國憲法原意的生成和更替在理論上缺乏比較系統、相對清晰的時間定位,此種現狀不利于憲法原意解釋方法的自立和自足。憲法原意具有規范與歷史的雙重維度,它以憲法規定為基礎,生成于制憲、修憲之時并且更替于修憲之際。在中國語境下,它的生成時間與制憲、修憲的過程基本重合,始自執政黨的特定中央組織公布最初的制憲、修憲決定,終于全國人大通過憲法(修正案)草案。憲法原意解釋應當區分制憲史、修憲史與其前后的歷史,后者對憲法原意有所牽涉但本身并不承載憲法原意。憲法原意的全面更替和局部更替分別由全面修憲和局部修憲予以實現。在憲法原意的全面更替之中,制憲時以及既往修憲時的憲法原意有可能在一定程度上得到回溯。就憲法原意的局部更替而言,憲法修正案是限定其范圍的標準。

關鍵詞:憲法原意;原旨主義;1954年憲法;1982年憲法

張杰

(法學博士,中南大學法學院特聘教授)

摘要:刑法學的發展應當進一步重視行為人的人格評價,以人格評價為實踐中特殊案件的從寬處罰提供理論支撐,實現案件辦理法理情的統一。刑事歸責是綜合考慮行為人人格,以確定行為人刑事責任的過程。中國刑法學可以借鑒大陸法系刑法學理論,拓展刑事歸責范疇,充實刑事歸責要素,建構三重刑事歸責構造體系。刑事歸責要素包括刑事責任能力、違法性認識、期待可能性、人身危險性。刑事歸責論的建構,可以改變中國刑法學體系“平面化”的不足,促進中國刑法學體系中行為與行為人評價的分立。以刑事歸責拓深完善刑事責任論后,可以形成定罪-歸責-量刑的動態過程,建構犯罪論-刑事責任論-刑罰論的理論板塊,完善罪-責-刑的中國刑法學體系。

關鍵詞:人格評價;刑事歸責;刑事責任;罪-責-刑體系;中國刑法學

孫犀銘

(法學博士,山東大學法學院助理研究員)

摘要:我國《民法典》開大陸法系先河,以第35條第3款肯認協助決定行為的意定效力。然就如何將此一英美法行為概念融入本土制度語境,學理關注甚少,實務經驗亦頗為模糊,規范間的體系褶皺有待打理。自我決定本質上來自于主體間性的承認關系,被協助人得以在他者協助中進入承認結構并實現自我決定。私法體系中,協助決定行為系作為交往行為之意思表示,其具有理解能力他在性、協助意思相參性、協助關系互惠性特征。理解能力瑕疵可被協助意思治愈,后者在協助—承認關系中為被協助人內化為自己意思。協助決定行為的構成要件包括:自主使用由語言規則建立符號現象之言說能力;參與社會互動之交往意思;參與法律交往之參與意思;表示行為。協助意思僅作用于參與意思的生成,欠缺任一構成要件行為均不成立。通過區分言說能力與理解能力的規范功能,可以為協助決定行為與各關聯制度生成體系銜接的解釋方案。

關鍵詞:協助決定行為;主體間性;承認;意思表示;交往行為

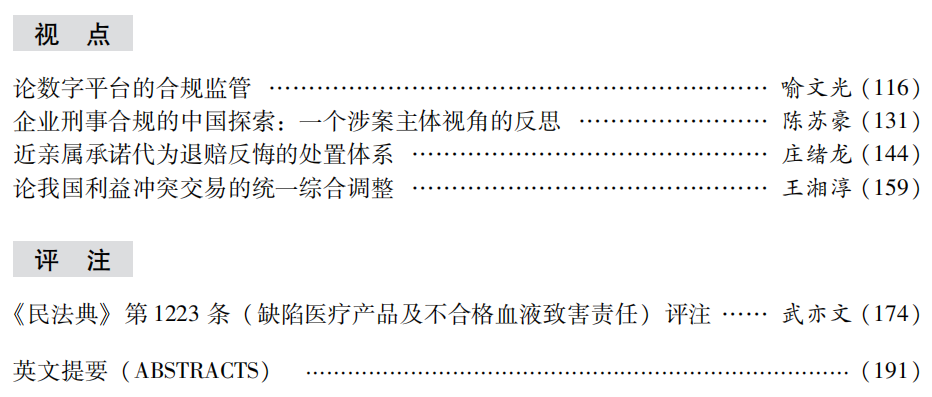

喻文光

(法學博士,中國人民大學法學院副教授)

摘要:作為回應平臺監管挑戰的制度方案,合規監管在政策立法和執法實踐中都愈發重要。合規監管是由自我監管(企業的合規管理)和后設監管(監管機構對企業自我監管的監管)構成的二階治理模式。合規監管契合了數字平臺的獨特性及其對監管提出的敏捷性、預防性、統合性和合作回應性等新要求,可以作為常態化監管的有效制度安排。在方法論上,借助回應性監管理論,合規監管在數字平臺監管領域的運用可以采取監管工具金字塔與監管策略金字塔、第三方外部監督機制、對數字守門員的重點監管等制度方案,以實現規范與發展并重的治理目標。

關鍵詞:企業合規;合規監管;數字平臺監管;回應性監管金字塔

陳蘇豪

(法學博士,南京航空航天大學人文與社會科學學院特聘副研究員)

摘要:涉案企業合規改革試點沒有為企業合規建設提供明確指引。這一現象亟待反思。根據檢察機關要求進行合規整改是涉案企業與個人獲得輕緩司法處理的前提。涉案主體辯護的獨立性缺乏保障,為查明犯罪事實提供的協助較為有限。以刑事合規督促企業合規經營、提升司法效率的改革預期未能達成,而刑事司法的公正價值卻遭遇挑戰。這是因為,以事后合規整改為中心的刑事合規被視為一種從寬正當化機制,側重于單位犯罪實際法益侵害的追訴程序難以生成事前合規義務體系,單向的行刑銜接壓縮了涉案主體提供協助的空間。深化涉案企業合規改革試點需要優化涉案主體的程序參與機制,以及合規從寬的程序制約、合規抗辯的認定標準以及行政合規的刑事責任三項制度支撐。

關鍵詞:刑事合規;合規不起訴;合規抗辯;合規激勵;行刑銜接

莊緒龍

(法學博士,蘇州大學王健法學院暨公法研究中心副教授)

摘要:犯罪人近親屬承諾代為退賠后反悔所引發的民事訴訟,“同案異判”現象十分突出,實踐中主要存在三種處置立場,即以不屬于民事糾紛為由裁定駁回被害人起訴、以退賠具有人身專屬性為由駁回被害人的訴訟請求,或者以承諾退賠協議為諾成性合同而要求犯罪人近親屬履行代為退賠的承諾。前兩種立場在程序和實體上對被害人的訴求完全否認,均不足取。第三種立場“一刀切”地要求犯罪人近親屬履行代為退賠承諾,無法涵攝復雜的反悔樣態,也并不科學。從應然角度,宜對犯罪人近親屬反悔的情形作類型化分析,再構建相應的處置體系。在類型上,犯罪人近親屬反悔可以分為單純性反悔、代為退賠承諾完全未影響量刑的反悔、代為退賠承諾未完全達到預期目的的反悔以及因誤解、被“脅迫”為由的反悔。對于單純性反悔,不宜通過刑事再審程序剝奪對犯罪人的“量刑優惠”,犯罪人近親屬應繼續履行代為退賠承諾;對于承諾代為退賠但完全未影響量刑情形,不應要求犯罪人近親屬繼續履行代為退賠承諾;犯罪人近親屬預期訴求落空而反悔的情形,應以被害人與犯罪人近親屬是否存在預期寬緩幅度合意為判斷標準進行綜合衡量;對于因誤解以及被“脅迫”為由的反悔,犯罪人近親屬不應再承擔代為退賠責任或承擔不超過犯罪人應退賠范圍的責任。

關鍵詞:刑事涉案財物處置;承諾代為退賠;反悔;互惠交易;量刑優惠

王湘淳

(法學博士,中央財經大學法學院副教授)

摘要:對于利益沖突交易,《公司法》給出了以第21條為指引的“公平審查”和以第148條第1款第4項為指引的“公司自治”兩種調整方式。以兩條規范分別調整兩類利益沖突交易的做法,造成了關聯交易是否須經自治程序、自我交易是否須滿足交易公平的裁判分歧,引發了對兩類交易應區分調整抑或統一調整的理論爭議。兩類交易不存在本質區別,控股股東、實際控制人與董事、監事、高管之差異也無法推導出二者應區分調整的結論。故而,應以利益沖突交易的概念統攝兩類交易類型,并予以統一調整。在此前提下,綜合運用“公平審查”與“公司自治”兩種方式。即以“公司自治優先,公平審查兜底”為原則,以識別規則、報告規則、決議規則與效力規則為規范群,構建規范體系。具體而言,通過識別規則,利益沖突交易被限定為公司控制者、董監高為交易相對人或與相對人存在關聯關系、利益關系的交易;報告規則要求利益沖突方應及時向公司報告;決議規則要求公司法應授權公司自行決定是否采用決議程序,及采用何種決議程序;效力規則要求增設交易不公平為交易效力的瑕疵事由。

關鍵詞:關聯交易;自我交易;利益沖突交易;司法審查;公司自治

武亦文

(法學博士,武漢大學法學院教授)

摘要:缺陷醫療產品致害責任適用無過錯責任歸責原則,不合格血液致害責任不應同缺陷醫療產品致害責任相區分。在認定醫療產品是否存在缺陷、血液是否不合格時,應以不合理危險為基本衡量標準,以強制性標準為輔助性標準。本條雖沒有明確銷售者為責任主體,但按照產品責任的一般規定,銷售者同樣為缺陷醫療產品致害責任的責任主體。此外,根據《醫療器械監督管理條例》,醫療器械注冊人、備案人也應為本條責任主體,在法律適用上應類推適用藥品上市許可持有人的規定。缺陷醫療產品及不合格血液致害責任的外部責任形態為連帶責任。當本條責任主體明知醫療產品存在缺陷仍使用醫療產品,導致患者死亡或健康嚴重損害時,仍存在適用懲罰性賠償責任的空間。醫療機構、銷售者、運輸者或倉儲者等對醫療產品缺陷或血液不合格的產生具有過錯時,為最終責任主體;否則,最終責任主體為藥品上市許可持有人、醫療器械注冊人、備案人、缺陷醫療產品的生產者及血液提供機構。

關鍵詞:缺陷醫療產品;不合格血液;醫療損害責任;產品責任;追償權