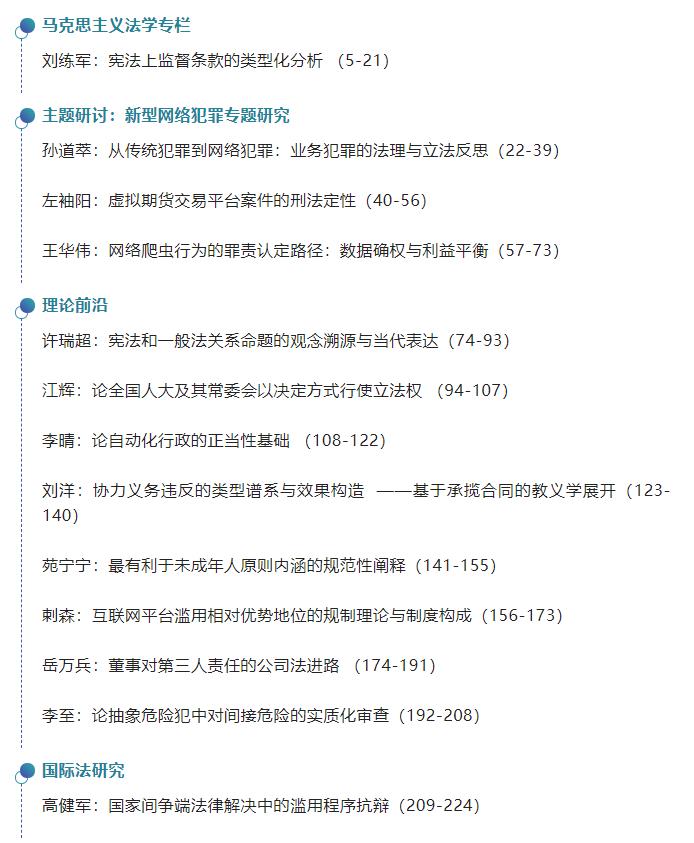

馬克思主義法學專欄

憲法上監督條款的類型化分析

劉練軍,東南大學法學院教授。

內容提要:我國憲法文本中形式意義上的監督條款有第3條等共十二條,實質意義上的監督條款有第41條等共兩條。從其歷史生成上看,憲法上的監督條款可以劃分為三類:繼受憲制傳統的、汲取歷史經驗的和創新憲法權力架構的。從其規范性質上看,憲法上的監督條款可以劃分為三類:作為權利規范的、作為義務規范的和作為權力規范的。從其價值目標上看,憲法上的監督條款可以劃分為四類:承載人民民主、實現人權保障、促進經濟發展和維護法治秩序。由憲法上的監督條款所建構的種種監督制度,共同形成國家監督體系,其憲制功能可以概括為三個方面:捍衛憲法尊嚴、塑造權力制約機制及提升國家治理能力。“監督”堪稱是一把開啟我國憲法之門的鑰匙。正確認識國家機關之間的監督關系,才能全面透視憲法創制的國家機關的內部構造。對憲法上的監督條款作類型化分析,有助于準確把握其憲制價值,并深刻理解我國社會主義憲法制度的特色。

關鍵詞:憲法 監督條款 規范性質 價值目標 憲制功能

主題研討:新型網絡犯罪專題研究

從傳統犯罪到網絡犯罪:業務犯罪的法理與立法反思

孫道萃,中國政法大學國家法律援助研究院副教授。

內容提要:我國對涉業務犯罪采取碎片式的分散立法,并“寄宿”在有關不正當競爭犯罪體系內。依托關聯罪名進行擴張解釋的應急路徑已暴露出理論薄弱、立法供給不足等問題。應確立狹義的業務與業務犯罪概念作為專屬立法的基本起點。網絡業務犯罪活動愈演愈烈,依靠計算機犯罪、網絡犯罪生成的擴張解釋路徑明顯吃力。新型網絡業務犯罪具有獨立屬性,與傳統業務犯罪既關聯、又有別,實質上是網絡不正當競爭犯罪,所保護的客體內容是正當、合法的業務。互聯網經濟以及反不正當競爭立法觸發的行刑銜接問題,使涉(網絡)業務犯罪的專門立法需求日益凸顯。應以我國實際的立法需求為導向,合理借鑒域外立法經驗,切實回應刑法保護(網絡)正當業務的任務。現階段可采取“區分制”,增設第231條之一妨害業務罪與第287條之三妨害網絡業務罪,撐起雙重保障。

關鍵詞:網絡業務犯罪 不正當競爭犯罪 妨害業務罪

虛擬期貨交易平臺案件的刑法定性

左袖陽,北京市社會科學院法治研究所副研究員。

內容提要:不同于正規的期貨交易,虛擬期貨交易平臺案件不以標的的未來交付為目的,行為人實際上與交易參與人形成對賭關系,交易資金閉環流動,交易結果與真實市場不存在任何關聯。無非法占有目的的虛擬期貨交易案件可分為“二元期權”模式和價格差模式兩類。對于“二元期權”模式案件,司法上多定性為開設賭場罪;對于價格差模式案件,盡管司法上基本形成了以非法經營罪定性的慣性,但這一定性并不能準確包攝此類案件的行為本質。期貨交易與賭博的本質區別在于,期貨交易與真實的標的資產具有相關性,期貨交易具有風險規避和價格發現功能,而賭博除了制造風險供人投機外,不具有經濟功能。無非法占有目的的虛擬期貨交易平臺案件的定性,應回歸其行為本質。應當以是否存在操縱交易漲跌行為作為核心標準,拒絕出金等作為輔助標準判斷虛擬期貨交易平臺案件是否存在非法占有目的。

關鍵詞:虛擬期貨交易 開設賭場罪 非法經營罪 非法占有目的

網絡爬蟲行為的罪責認定路徑:數據確權與利益平衡

王華偉,北京大學法學院助理教授。

內容提要:確定網絡爬蟲的刑事責任邊界,核心問題在于對數據獲取行為是否取得授權的判斷。關于數據犯罪中的“未經授權”或“超越授權”,美國判例先后存在代理范式、合同范式、撤銷范式、代碼范式等不同認定路徑。上述范式背后所代表的合約權利標準和技術障礙標準各有利弊,二者并非互斥擇一,而應是遞進互補的關系。網絡爬蟲刑事責任的認定,應當首先通過場景式、類型化的思路進行數據確權分析。在此前提下,合約權利的違反奠定了數據爬取行為的基礎不法。對合約的形式應當進行限定,其中爬蟲協議發揮著舉足輕重的作用。在此基礎上,技術障礙的突破進一步提升和確證了刑事不法,由此可以限制處罰范圍的過度擴張。技術障礙的認定不宜過度嚴苛,典型的反爬措施可以歸入此類,對此應當妥善考慮企業數據權利、平臺運營模式等多重利益的平衡。

關鍵詞:網絡爬蟲 數據確權 爬蟲協議 反爬措施

理論前沿

憲法和一般法關系命題的觀念溯源與當代表達

許瑞超,廈門大學法學院助理研究員。

內容提要:憲法和一般法的關系命題涉及憲法與立法者制定的一般規范的關系構造,如何理解憲法、是否以及如何限制形式法律對一般規范的創造為二者關系命題的核心。從觀念史的脈絡來看,憲法和一般法的關系命題奠定在自然法與人定法、法與法律、根本法與一般法所表征“法”二元論的基礎之上。“法”二元論強調人定法、一般法的有效性并非僅出于立法者的意志和命令,也服從于更高的法。隨著立憲主義的興起,更高的法和基于制憲權的憲法相結合,逐漸實證化為優于一般法的最高成文法律。在議會立法國時期,法規完全為形式法律所壟斷創造,憲法的規范力須經由形式法律的轉化,不具備對于一般法的優位性。二戰后,基于對法實證主義的反思,憲法不再僅被理解為源于制憲者的決斷,亦被認定為獨立于主權者意志的理性和正義的體系。憲法和一般法的關系命題是階層的判斷:首先判斷制憲者的意志與更高的法對憲法認知的影響,其次判斷具有形式和實質雙重優位性的憲法對一般法的影響。

關鍵詞:憲法 一般法 自然法 根本法 雙重優位性

論全國人大及其常委會

以決定方式行使立法權

江輝,中國社會科學院大學法學院講師。

內容提要:全國人大及其常委會采取制定“**法”和作出“決議”或“決定”兩種方式行使立法權。梳理歷史發現,當創設局部性、臨時性或應急性制度,或處理一次性事項時,未以制定“**法”而以決定方式行使立法權。以決定方式行使立法權,可能影響《憲法》與《立法法》規定的法律制定程序的嚴肅性,模糊立法權與其他權力的區別,使得難以有效規范全國人大及其常委會的權力行使。立法權的歷史起源和實踐經驗表明,立法可以處理一次性事項;根據法治要求,有些一次性事項的處理只能行使立法權。為避免決定方式行使立法權可能造成的問題,應當統一立法權行使的程序;從長遠看,應統一立法的名稱為“**法”。

關鍵詞:全國人大及其常委會 立法權 決定 立法程序

論自動化行政的正當性基礎

李晴,南京大學法學院助理研究員。

內容提要:行政機關自我審查、相對人同意和立法授權是有關自動化行政正當性基礎的三大主張,卻各有局限和爭議。建構自動化行政的正當性基礎,本質是厘清自動化行政與法的關系。以是否逾越法律授權為標準,自動化行政系統可劃分為非逾越系統和逾越系統。針對兩類自動化行政系統,應分別確立不同的正當性要求。具體而言,非逾越系統經行政機關自我審查即可引入。逾越系統包括輔助干預系統、替代授益系統和替代干預系統。輔助干預系統的引入須分階授權。替代授益系統的引入須經由相對人同意。替代干預系統的引入須獲得被替代行政權的特別設定規范的重新授權。

關鍵詞:自動化行政 行政機關自我審查 相對人同意 立法授權

協力義務違反的類型譜系與效果構造

——基于承攬合同的教義學展開

劉洋,上海財經大學法學院副教授。

內容提要:協力行為于承攬之債履行中地位顯要,然而我國《民法典》相關規則設計卻顯得體系性不足,關于法效果的規定漏洞叢生。藉由類型化方法,可提煉出協力義務違反的“排除—遲延—瑕疵”之類型譜系,體系化地完成法效果塑造的任務。協力義務被排除的類型又囊括定作人任意解除、拒絕協力、可歸責地引致協力能力喪失、協力能力不可歸責地喪失等具體形態。任意解除伴生的賠償請求權是“披著損害外衣的報酬請求權”。拒絕協力及可歸責地引致協力能力喪失的案型會產生《民法典》第584條履行利益賠償請求權,而非部分報酬請求權。協力能力不可歸責地喪失時,可類推部分報酬請求權確定法效果。協力遲延的案型中,時間徒然流逝和資源無端保留構成對承攬人給付能力的占用,承攬人賠償請求權應采“增加費用+利益逸失”的內涵構造,但要承認司法裁量權對賠償數額的影響。協力行為瑕疵履行時,須區分合同交換計劃是否因此被排除,再參照協力行為被排除或遲延的案型確定其法效果。

關鍵詞:任意解除 拒絕協力 協力遲延 協力瑕疵 報酬請求權

最有利于未成年人原則內涵的規范性闡釋

苑寧寧,中國政法大學法學院副教授。

內容提要:由于法律固有的滯后性和未成年人權利的廣泛性,適用最有利于未成年人原則將成為一種常態。兒童最大利益原則是最有利于未成年人原則的國際法淵源,最有利于未成年人原則是兒童最大利益原則的國內法表達。考察國際法淵源,最有利于未成年人原則繼受了權利本位、理解維度、涵涉個體與群體的所有事項、情境化運用、非絕對排他性等五個方面的一般屬性。分析國內法規范,最有利于未成年人原則的具體要求可概括為尊重人格尊嚴、聽取意見、特殊優先保護、適應健康成長規律、保護與教育相結合等五個方面。立足于現行法律規范提煉總結出來的以上十個方面,一體化構成最有利于未成年人原則的完整內涵,可為有效發揮這一法律原則保障未成年人權利的功用,提供穩定的知識體系和思維框架。

關鍵詞:兒童最大利益原則 最有利于未成年人原則 兒童權利公約 未成年人保護法 權利本位

互聯網平臺濫用相對優勢地位的規制理論與制度構成

剌森,北京工商大學法學院講師。

內容提要:是否規制互聯網平臺濫用相對優勢地位的行為,自《反不正當競爭法》《反壟斷法》修訂之時就不斷爭論與探討。互聯網平臺的相對優勢地位主要包括平臺內經營者對平臺的依賴關系以及因網絡效應、鎖定效應以及數據獲取能力的差異而具有優勢。前者的依賴關系是因平臺在規則制定和市場進入上擁有相對力量所致;而后者則體現為大型平臺相對于中小型競爭者具有顯著的優勢市場力量。規制濫用相對優勢地位具有保障個體的交易自由、防止私人主體的經濟力量被濫用等效果。在功能定位上,禁止濫用相對優勢地位構成禁止濫用市場支配地位的擴展與有效補充。在行為認定上,需要堅持以“界定相關市場—認定企業的相對優勢地位—判定是否存在濫用行為”這一分析路徑,結合互聯網平臺市場的競爭特性,綜合考量行為的違法性。

關鍵詞:互聯網平臺 濫用相對優勢地位 相關市場 競爭損害

董事對第三人責任的公司法進路

岳萬兵,清華大學法學院助理研究員。

內容提要:董事直接或間接侵害第三人利益,在一定條件下均具有可歸責性,應對第三人承擔個人責任。傳統理論并不完全排斥董事對第三人的個人責任,但其賴以依靠的撤銷權、代位權、侵權規則等只能調整董事對第三人的直接侵害,而在董事通過公司間接侵害第三人利益的場景下難生實效。公司法應當針對董事對第三人的間接侵害提供規范供給。間接侵害指向的是與公司存在基礎法律關系的債權人,而非任意第三人,董事對其承擔責任的類型是組織法傳導機制下信義責任的延伸,是組織利益失衡時對信義義務理論的補充與矯正。因風險承擔、身份定位的差別,董事通常只在故意、違反忠實義務導致公司無力清償債務時才應對債權人承擔間接侵害責任,而不應包括過失、違反勤勉義務的場景。董事對債權人責任與股東人格否認責任是組織法內部責任的一體兩面,故人格否認的適用標準可作為董事責任標準的重要參照。《公司法(修訂草案)(二次審議稿)》第190條仍未準確定位公司法下董事對第三人責任的制度功能,須重新設計。

關鍵詞:董事責任 第三人 信義義務 代位權 侵害債權 間接侵害

論抽象危險犯中對間接危險的實質化審查

李至,南京航空航天大學人文與社會科學學院助理教授。

內容提要:立法上,抽象危險犯在條文中未堅持“行為+結果”的固有表述路徑,而僅呈現出“行為”類型的特征。此舉易導致理論上對抽象危險犯的闡釋傾向于采取形式說,僅要求身體動靜即可而不要求有侵害結果,也導致司法上對抽象危險的制裁呈現非理性的一面。但所有的犯罪實際上均要求某種“結果”,只是抽象危險犯中要求的結果在于對外界造成影響的“外界變動”。重新審視抽象危險犯的性質和構造,需對抽象危險予以實質化審查,即借助構成要件的各要素,結合當時的各種事實情況,以生活經驗法則間接地對現實中的危險實施三維立體的審查。而由于抽象危險犯動態的危險構造,實踐中需對各類抽象危險確立不同的犯罪化門檻,從而保持維護安全和保障自由兩大利益間的平衡。

關鍵詞:抽象危險犯 危險構造 實質化審查 間接危險 經驗法則

國際法研究

國家間爭端法律解決中的濫用程序抗辯

高健軍,中國政法大學國際法學院教授。

內容提要:國家間爭端的法律解決包括仲裁和司法解決兩種途徑。濫用程序是國家間爭端法律解決中的一個既存概念,然而關于這一概念的一些基本問題仍需進一步澄清。濫用程序抗辯是一種被告提出的針對原告訴求可受理性的反對主張。此種抗辯既非實體抗辯也非管轄權抗辯,也不針對當事方在審理過程中濫用某種程序權利的情況。濫用程序抗辯的法律依據不是濫用權利理論,而是一項一般法律原則。濫用程序包括出于不正當目的使用程序(主觀濫用)和對程序的不合理使用(客觀濫用)。作為一種剩余性抗辯,濫用程序抗辯適用于那些被告沒有其他有效依據來反對原告訴求可受理性的情況,但應適用“例外情況”標準。整體而言,濫用程序并非國家間爭端法律解決中的一種強有力的抗辯手段,不僅作用有限,而且不易獲勝。

關鍵詞:國家間爭端解決 濫用程序 可受理性 “例外情況”標準