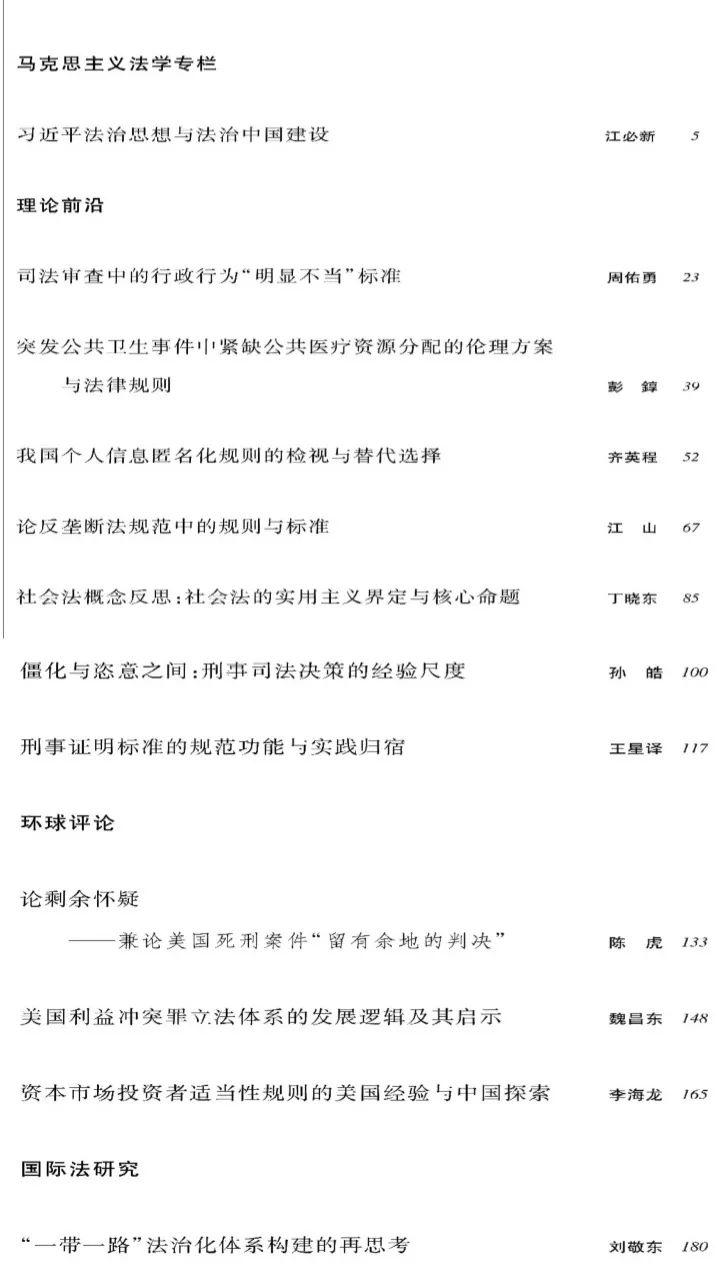

馬克思主義法學專欄

習近平法治思想與法治中國建設

江必新,中南大學法學院教授。

內(nèi)容提要:“法治中國建設”命題是習近平同志在實現(xiàn)中華民族偉大復興關(guān)鍵時期,對我國法治建設提出的頗具戰(zhàn)略性前瞻性的理論與實踐構(gòu)想,是習近平法治思想對中國特色社會主義法治理論的重大創(chuàng)新。習近平法治思想以法治中國建設為目標指向,為法治中國建設提供了理論和實踐根據(jù),強調(diào)了法治中國建設的必要性、重要性及緊迫性。習近平法治思想描繪了法治中國的基本形態(tài),強調(diào)要堅持黨的領導、以人民為中心、堅持中國特色社會主義法治道路、保障和促進社會公平正義、保障權(quán)利和制約權(quán)力、推進國家治理現(xiàn)代化、服從和服務于黨和國家大局、依法治國與以德治國相結(jié)合。習近平法治思想指明了法治中國建設的基本方向,提出了法治中國建設的首要任務、理論指導、總抓手、推進方略、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點任務等具體路徑。習近平法治思想設計了建設法治中國的具體推進步驟。在此基礎上,習近平法治思想形成了完整的法治中國建設理論體系,是法治中國建設的理論指引和實踐遵循。

關(guān)鍵詞:習近平法治思想 法治中國建設 全面依法治國 良法善治

理論前沿

司法審查中的行政行為“明顯不當”標準

周佑勇,中央黨校(國家行政學院)政治和法律教研部教授。

內(nèi)容提要:面對行政行為“明顯不當”作為一項獨立的行政裁量審查標準而在司法判定上存在的模糊性難題,經(jīng)由我國法院裁判實踐發(fā)展出了“同案對比”的事實審、“規(guī)則適用”的法律審以及“利益均衡”的原則審等三種判定技術(shù)。據(jù)此,“明顯不當”審查標準在內(nèi)涵上,不僅意味著行政裁量決定不能在“事實”上存在“偏私”,也意味著其在“規(guī)范”上要符合“法律的規(guī)定”,并在“價值”上還要“實質(zhì)合理且利益均衡”。作為主觀面向的“濫用職權(quán)”審查標準與作為客觀面向的“明顯不當”審查標準,分別代表了行政裁量的“行為無價”與“結(jié)果無價”兩個方面,由此并列成為兩種相互獨立的行政裁量審查標準。主觀過失乃至于客觀上的不當,僅構(gòu)成“明顯不當”而非“濫用職權(quán)”。就程序裁量權(quán)的司法審查而言,仍然需要與實體利益的衡量相牽連,只有客觀上嚴重影響實體內(nèi)容或相對人合法利益的程序瑕疵,才構(gòu)成“明顯不當”。

關(guān)鍵詞:明顯不當 濫用職權(quán) 行政裁量 程序裁量權(quán) 司法審查

突發(fā)公共衛(wèi)生事件中緊缺公共醫(yī)療資源分配的倫理方案與法律規(guī)則

彭錞,教育部人文社會科學重點研究基地北京大學憲法與行政法研究中心助理教授。

內(nèi)容提要:突發(fā)公共衛(wèi)生事件導致公共醫(yī)療資源極度緊缺,在加大資源投入、減少資源浪費或緊急資源調(diào)配等措施均不敷所用之際,如何分配就成為無法回避的難題。從尊嚴主義、功利主義和平等主義三種道德立場出發(fā),可以采用抽簽、排隊、預后、生命數(shù)量、生命年數(shù)、工具價值、互惠性、病情、年齡和經(jīng)濟地位等標準來確定醫(yī)療資源分配的優(yōu)先級。但這些標準各有優(yōu)劣,無法獨立決定分配順位,需要取舍和權(quán)衡,故有必要參考域外實踐,本著公正、高效和動態(tài)的原則,結(jié)合多重標準,按照醫(yī)護人員、先到者、病情更嚴重者、短期預后更佳者、被抽中者的順位構(gòu)建我國突發(fā)公共衛(wèi)生事件中緊缺醫(yī)療資源分配的倫理方案。該方案需要法律規(guī)則的配套,應從立法形式、執(zhí)行主體和救濟機制三方面調(diào)整,完善相關(guān)法律制度,包括以軟法形式出臺統(tǒng)一分配規(guī)則、賦予醫(yī)學倫理委員會決策職能以及暢通申訴、審查和訴訟渠道。

關(guān)鍵詞:突發(fā)公共衛(wèi)生事件 公共醫(yī)療資源 分配正義 倫理方案 法律規(guī)則

我國個人信息匿名化規(guī)則的檢視與替代選擇

齊英程,吉林大學法學院博士后研究人員。

內(nèi)容提要:個人信息匿名化規(guī)則試圖通過徹底消除個人信息蘊含的可識別性以免除信息處理者負有的個人信息保護義務,但這一規(guī)則卻面臨著理論上的困境和適用上的障礙。“匿名化迷思”的根源在于,其試圖通過對信息性質(zhì)作出“非此即彼”的判定,以決定是否“一刀切”地斬斷個人信息處理者所負義務。而現(xiàn)實情況是,個人信息具有的可識別性通常并非全有或全無,而是呈現(xiàn)出不同程度的識別能力,經(jīng)過匿名化處理的信息仍可能殘存一定的“可識別性”,將其徹底排除至個人信息保護立法的規(guī)制范圍之外,事實上難以有效消解匿名信息具有的“剩余風險”。未來我國個人信息保護立法應從當前的一體規(guī)制模式轉(zhuǎn)向基于信息識別能力類型化的區(qū)別規(guī)制模式,根據(jù)個人信息蘊含的識別能力而構(gòu)建多層次的個人信息保護義務體系,并將匿名信息作為一種具有較低識別能力的個人信息納入規(guī)制范圍,實現(xiàn)個人信息保護與利用間的動態(tài)平衡。

關(guān)鍵詞:個人信息 可識別性 識別能力 匿名化 去識別化

論反壟斷法規(guī)范中的規(guī)則與標準

江山,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學法學院副教授。

內(nèi)容提要:中國《反壟斷法》實施十余年來,對壟斷行為的規(guī)制在法律適用中不斷積累經(jīng)驗。然而,對于反壟斷法規(guī)范的性質(zhì)及其構(gòu)成的認識,卻仍存較多模糊之處,亟待厘清。識別反壟斷法規(guī)范中的規(guī)則與標準構(gòu)成,是檢視當前發(fā)展路徑的應然選擇。為此,應當厘清橫向壟斷協(xié)議和經(jīng)營者集中申報法規(guī)范的規(guī)則性質(zhì),以及縱向壟斷協(xié)議、市場支配地位濫用行為認定和經(jīng)營者集中審查法規(guī)范的標準性質(zhì)。在此基礎上,于法律適用中,必須堅持規(guī)則的歸規(guī)則,標準的歸標準。只有在成文法中納入形成共識的標準,才能夠確立并保有法律解釋的一致性和法律適用的穩(wěn)定性,最終于規(guī)則與標準的結(jié)合適用中邁向?qū)嵸|(zhì)正義。

關(guān)鍵詞:規(guī)則 標準 壟斷協(xié)議 支配地位濫用 經(jīng)營者集中

社會法概念反思:社會法的實用主義界定與核心命題

丁曉東,中國人民大學法學院副教授。

內(nèi)容提要:社會法的概念是中國社會法研究的基礎問題。回顧中國社會法學界對此問題的爭論,可以發(fā)現(xiàn)各方在不同層面使用社會法的概念,其中中義社會法是在研究對象與研究領域的意義上界定社會法,而廣義社會法則在研究方法上界定社會法,二者具有各自語境中的合理性。借用語言哲學與實用主義法理學理論,可以發(fā)現(xiàn)語詞與概念并不具備本質(zhì)性的含義,對語詞與概念應采用問題導向的實用主義界定。從制度研究這一問題導向出發(fā),可以提取和凝練社會法中的不平等性、持續(xù)性、外部性問題這三個核心命題。從這三個核心命題角度切入,可以更好地從制度角度理解社會法,也可以更好地借鑒域外學術(shù)研究,形成社會法與傳統(tǒng)公法理論與私法理論的借鑒與互補。

關(guān)鍵詞:社會法 實用主義 不平等性 持續(xù)性 外部性

僵化與恣意之間:刑事司法決策的經(jīng)驗尺度

孫皓,天津大學法學院副教授。

內(nèi)容提要:在刑事司法的決策環(huán)節(jié),經(jīng)驗法則的攝入常常起到舉足輕重的關(guān)鍵作用。一旦操作不當,可能會導致裁判結(jié)論的不盡人意,甚至觸發(fā)針對司法公正的質(zhì)疑與排斥。就后果而言,要么可能造成機械司法的僵化現(xiàn)象;要么容易引發(fā)權(quán)力濫用之恣意趨向。為此,經(jīng)驗常識的適用必須保持合理的尺度界限而置于論理法則的框架內(nèi)。進而,經(jīng)驗及論理法則的共生性質(zhì)得以凸顯。在具體個案的法律涵攝中,司法人員理解及運用此一規(guī)則的程度,將直接影響最終的決策趨向。哪怕只是出現(xiàn)些許的偏差,都不免基于事實與意見相混同等因素,而造成裁判結(jié)論的有失公允。藉由一系列典型案例的剖析,實體認定、證據(jù)權(quán)衡以及程序裁量等不同領域內(nèi)的經(jīng)驗主義范式,亦呈現(xiàn)出各自的特質(zhì)及運行機理。

關(guān)鍵詞:經(jīng)驗常識 論理法則 機械司法 裁判權(quán) 規(guī)范適用

刑事證明標準的規(guī)范功能與實踐歸宿

王星譯,華中科技大學法學院助理教授。

內(nèi)容提要:排除合理懷疑盡管被寫入我國刑事訴訟法,但“證明標準主客觀相統(tǒng)一”的立法旨趣并未實現(xiàn),客觀化證明標準反而在實踐中復歸并逐漸強化。我國刑事證明標準領域仍存在諸多亟待穿透的理論迷霧。造成淆亂的原因是刑事證明標準的立法功能在于保障事實認定的準確性,而對確定性的追求超出裁判者的認識能力,從而催生證明標準客觀化的實踐。證明標準的規(guī)范性功能實則在于分配裁判錯誤,既可以使裁判者免受其因主觀判斷導致錯誤裁判的負擔,也可以防止其訴諸個人價值判斷恣意裁判,濫用自由心證。證明標準的實踐歸宿在于裁判者的常識判斷——一種需要事實證成的常識判斷。為此,還需要以保障裁判者自由心證為制度前提,并以對抗性論辯為程序基礎。

關(guān)鍵詞:證明標準 事實認定 常識判斷 自由心證

環(huán)球評論

論剩余懷疑——兼論美國死刑案件“留有余地的判決”

陳虎,中南財經(jīng)政法大學法學院教授。

內(nèi)容提要:美國刑事司法因為采取了“排除合理懷疑”的刑事證明標準,必然會在這種“高度蓋然性”和“絕對確定”的心證程度之間,形成所謂的“剩余懷疑”。雖然“剩余懷疑”并不影響定罪結(jié)論的做出,但卻在量刑程序中作為減輕情節(jié),起到了減少死刑判決的作用,形成美國式的“留有余地的判決”。由于死刑量刑程序二步式構(gòu)造、定罪后救濟、死囚等待等制度構(gòu)造的不同,這一美國式“留有余地的判決方式”不但不會引起判決正當性的質(zhì)疑,反而可以更好地實現(xiàn)死刑政策,平衡死刑案件的錯判風險,對我國類似做法提供有益的制度啟示。

關(guān)鍵詞:剩余懷疑 排除合理懷疑 死刑 留有余地的判決

美國利益沖突罪立法體系的發(fā)展邏輯及其啟示

魏昌東,上海社會科學院法學研究所研究員。

內(nèi)容提要:美國賄賂犯罪罪名體系歷經(jīng)150多年的發(fā)展,形成了“三駕馬車”結(jié)構(gòu)。利益沖突罪肇始于19世紀中葉,經(jīng)歷三次變革與轉(zhuǎn)型,于20世紀中葉成為美國現(xiàn)代賄賂犯罪立法體系的重心。利益沖突罪以公職義務違反作為犯罪化根據(jù),旨在消除公職人員因公私利益悖論而引發(fā)的公共利益風險。該罪的設立及其體系化,突破了傳統(tǒng)賄賂犯罪的“權(quán)—利”關(guān)系結(jié)構(gòu),調(diào)整了“結(jié)果本位主義”立場,在傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)模式之外,創(chuàng)造性地建構(gòu)起“權(quán)—職—利”的新型結(jié)構(gòu)關(guān)系。通過明晰職責義務在“濫權(quán)”與“謀利”之間的銜接關(guān)系,實現(xiàn)了立法重點由交易禁止向利益沖突的轉(zhuǎn)型。當下,我國治理賄賂行為立法體系存在定位單一、立場守舊的問題,應當以積極治理主義為導向,引入利益沖突的法益定位,才能促進立法體系的現(xiàn)代化。

關(guān)鍵詞:美國賄賂犯罪 利益沖突罪 法益定位 立法體系

資本市場投資者適當性規(guī)則的美國經(jīng)驗與中國探索

李海龍,浙江財經(jīng)大學法學院副教授。

內(nèi)容提要:適當性規(guī)則長期以來極具模糊性與不確定性,我國適當性規(guī)則適用中亦存在種種問題。域外經(jīng)驗表明適當性義務系法定義務而非約定義務,違反之承擔的責任性質(zhì)上應屬侵權(quán)責任。作為提供專業(yè)建議的兩個主要機構(gòu),證券經(jīng)紀商與投資顧問間分工明確,前者通常向投資者承擔適當性義務,后者則承擔受托義務。應尊重二者行業(yè)差異,借鑒美國法上分立監(jiān)管的做法,不應將二者納入統(tǒng)一義務標準框架。劃分投資者風險承受能力等級及金融產(chǎn)品風險等級分別是完成“了解客戶”“了解產(chǎn)品”的重要步驟,但完成合理的劃分并準確匹配絕非易事,當前也未有公認的方法。科學的信息披露制度系克服如上困境的暫時性替代方案。適當性規(guī)則的美國司法實踐存在法官認定標準不一及證明困難的問題,使得涉適當性義務案件的解決途徑開始向仲裁轉(zhuǎn)向。這契合投資者權(quán)益保護的宗旨,借鑒其經(jīng)驗,我國亦應充分發(fā)揮仲裁在該領域中的功能。

關(guān)鍵詞:適當性規(guī)則 受托義務 侵權(quán)責任 證券經(jīng)紀商

國際法研究

“一帶一路”法治化體系構(gòu)建的再思考

劉敬東,中國社會科學院國際法研究所研究員。

內(nèi)容提要:隨著“一帶一路”建設的成功推進,其法治化體系構(gòu)建已進入關(guān)鍵時期。新冠疫情暴發(fā)后,地緣政治因素不斷加劇了地緣經(jīng)濟關(guān)系的緊張,“一帶一路”建設面臨的法律風險更為復雜并呈現(xiàn)出高度特質(zhì)性,必須對這些風險開展精準細膩的研究并提出合理的應對方案,從而推動法治化體系高質(zhì)量構(gòu)建。除傳統(tǒng)國際貿(mào)易投資風險外,“一帶一路”面臨的特質(zhì)性法律風險包括:因重大項目缺乏透明度導致的法律風險;參與國國內(nèi)貿(mào)易投資等法律滯后而導致的法律風險;參與國貿(mào)易規(guī)則、技術(shù)標準及國際投資和商事爭端解決機制“碎片化”現(xiàn)象導致的法律風險等。現(xiàn)階段,中國與參與國應針對上述特質(zhì)性法律風險本著“共商、共建、共享”的原則密切合作,及時研究制定創(chuàng)新性舉措,防范化解風險,夯實法治化體系的根基。

關(guān)鍵詞:一帶一路 法治化 法律風險