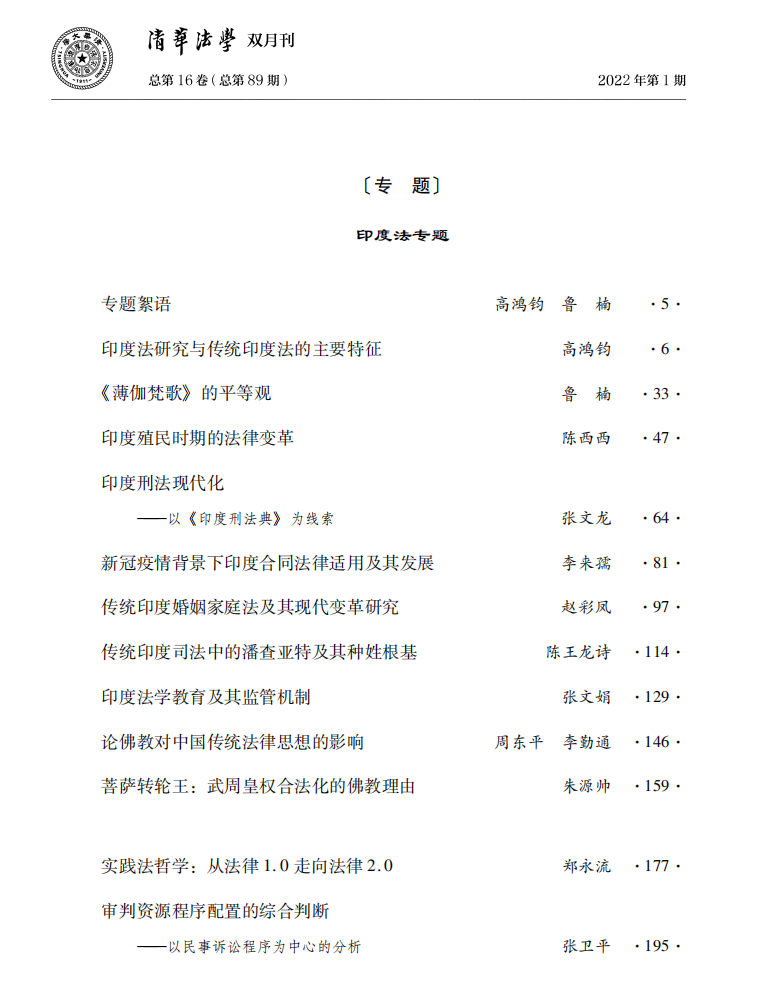

印度法專題

專題絮語

作者:高鴻鈞、魯楠 (清華大學法學院)

印度法系是世界主要法系之一,歷史悠久,文化燦爛,傳播廣泛。經現代轉化,她至今仍充滿生命力,具有重要影響。與其他法系相比,印度法系獨具特色,形成了與西方約法文化、 中華禮法文化、伊斯蘭教法文化交相輝映的正法文化,其中凝結著深邃的法律智慧,塑造了完整的法律體系,其多元和包容等價值具有普遍意義,為世界法律文明做出了杰出貢獻。

自東漢末年以來,佛教經絲路傳入中國,經歷與本土文化的碰撞與融合,至隋唐時期,臻于鼎盛,與儒家、道家并駕齊驅,成為中國傳統法文化的有機組成部分。

及至近代,面對西方文明的沖擊,中、印兩國在迎接外部挑戰,尋求民族獨立,探索覺民與富國之道時,同聲相應,守望相助,結下了深厚情誼。1924年,印度文學家泰戈爾在清華大學演講,號召兩國青年攜手努力,提出 “我們必得從我們各家獨有的文明里展覽普遍的公認的成分”。今天,由于兩國同屬發展中國家,在法治發展中所遇問題相近,故相互學習,切磋治道,兼具理論價值與現實意義。

然而,與印度哲學和文學研究相比,中國法學界關于印度法系的研究,顯得姍姍來遲。這一方面是由于法學曾將重點放在西方發達國家,而對發展中國家重視不足;另一方面,也由于基礎薄弱與文化隔膜,印度法研究顯得困難重重。但隨著中國融入世界,積極推動法律全球化,以及中、印兩國經濟、社會的迅猛發展,深入研究印度法系,加強兩國法律合作,變得迫在眉睫。值得欣慰的是,中國法學界近年來加強了印度法系研究,不僅涵蓋了法哲學與法史學,而且延伸至各部門法領域。本專題的一組文章就是這些成果的組成部分。這組文章得到了教育部 “印度法系及其與中華法系的比較研究”項目的支持,并是北京宸星教育基金會項目 (印度法和伊斯蘭法研究,項目編號 2019-03-003)的部分成果。

本組專題文章從不同角度對印度法系進行了研究,內容涉及傳統印度法的主要特征,印度經典文本《薄伽梵歌》中的平等觀,殖民時期印度對英國法的移植,以及印度合同法、刑法、婚姻家庭法、法學教育和基層司法在現代化過程中批判吸收本土和西方法律遺產,推行的一系列改革,同時也觀照源自印度的佛教法文化對中國古代政治和法律的影響。我們希望這組文章能夠進一步推動國內法學界對印度法的研究,使相關領域深入細化,結出碩果,為中國法治和法學的發展提供助力。

印度法研究與傳統印度法的主要特征

作者:高鴻鈞(清華大學法學院)

內容摘要:印度法在廣義上是指古代和現代印度國家領土范圍內所適用的一切法律,包括印度教法、佛教法、耆那教法和錫克教法,以及在印度實施的伊斯蘭法和英國法等。印度法可從時間維度分為傳統印度法和現代印度法。傳統印度法有廣義和狹義之分。狹義傳統印度法意指古代印度教法、王令、行會規章和習慣法所構成的法律體系,不包括古代印度的佛教法和耆那教法。狹義傳統印度法的主要特征是,宗教法占據核心地位,具有多元性,具有“法學家之法”的特性,具有廣泛包容性與和平主義氣質。

關鍵詞:印度法 印度法研究 傳統印度法的特征

《薄伽梵歌》的平等觀

作者:魯楠(清華大學法學院)

內容摘要:《薄伽梵歌》是古印度著名史詩《摩訶婆羅多》的組成部分,是印度人耳熟能詳的詩化哲學作品,定型于古印度繼孔雀王朝滅亡之后至笈多王朝期間,體現了改革后的新婆羅門教與帝國統治緊密結合的思想轉變。該作品蘊藏著意義豐富的平等思想,在語義上強調主觀心態上的平等、消除差別的平等、在至高主體面前的平等,以及修行和解脫意義上的平等,具有主觀性、超越性、普遍性與包容性四個特征。在印度近代思想啟蒙與民族解放運動中,針對《薄伽梵歌》的平等觀,形成了偏重繼承與批判的兩種態度,推動了印度平等事業的發展,展示出將平等與民主法治相結合,將超越性與世俗性相結合,將普遍性與包容性相結合的政治法律智慧。

關鍵詞:《薄伽梵歌》 平等 包容 種姓制度 正法文化

印度殖民時期的法律變革

作者:陳西西(四川大學南亞研究所)

內容摘要:英國殖民統治時期,印度法受到來自英國的法律概念、制度與觀念的挑戰。英國統治者除了在印度建立起層級化的司法體系、程序主義和遵循先例的司法制度外,還在司法過程中,通過翻譯印度古代法律文本、整合地方習慣法、引入衡平原則等方式改造與擴充印度法;在立法過程中,通過東印度公司制定規章和通過法律委員會開展法典化運動等方式推動法律發展。與此同時,印度現代法律職業群體得以形成,法學教育得以發展。這個過程中,印度法律制度與法律文化經歷了從傳統到現代的轉型,但這種“傳統—現代觀”敘事受到“多元文化觀”敘事的挑戰。這兩種敘事各有利弊,我們需要兼采二者之所長,認識并避免二者之所短。

關鍵詞:印度法 英國法 法律移植 法律變革

印度刑法現代化——以《印度刑法典》為線索

作者:張文龍(華東政法大學科學研究院)

內容摘要:《印度刑法典》是普通法地區法典化的成功先例,也是法律移植的經典范例。從立法歷史背景來看,這部刑法典是英帝國變革印度殖民統治的產物,并因此深受19世紀英國刑法改革的影響。從起草與實施過程來看,法律參事和法律委員會是刑法典編纂的主要設計者和執行者。刑法典的頒布和實施不僅實現了印度刑法的統一,而且也促進了印度刑事司法的統一,從而推動印度刑法現代化。從內容、形式與特征來看,刑法典是以英國刑法為基礎,并吸收了當時英國刑法改革的成果,如大量減少死刑的罪名和以邊沁的法典編纂原則為指導,從而反映出以英國為代表的近代西方刑法改革理性化、世俗化和公法化之特征。從立法修訂與刑法發展來看,刑法典的立法修訂模式是以刑法(典)修正案為主,同時,以單行法規立法為輔。160年來,印度刑法發展呈現出此消彼長的三個趨勢,一是殖民化與去殖民化,二是憲治化與反憲治化,三是解法典化與再法典化。因此,探討印度刑法現代化的經驗和特點,也許能為中國刑法的法典化和現代化提供有益啟示。

關鍵詞:印度刑法典 刑法現代化 法典化

新冠疫情背景下印度合同法律適用及其發展

作者:李來孺(云南財經大學)

內容摘要:新冠疫情的爆發對于印度合同法律制度提出了挑戰。印度合同法延承自英國法,但圍繞合同受挫與不可抗力的制度設計也形成了自身的特點。《印度合同法》第56條與第32條是制定法上的主要依據。但由于印度合同法沒有對這兩個概念采取兩分法的態度,在成文法與案例法上,二者存在概念重合與交叉的局面。同時,對于新冠疫情的界定也拷問著印度司法實務界的智慧。如何解讀與重塑規則,使疫情相關的合同關系恢復秩序,進而為市場提供公平的裁決標準,也是印度合同法順勢而前行,從而形成更加符合市場經濟規律的法律規范的關鍵所在。

關鍵詞:新冠疫情 合同法 法律適用

傳統印度婚姻家庭法及其現代變革研究

作者:趙彩鳳(廣西桂林電子科技大學法學院)

內容摘要:傳統印度婚姻家庭法是以印度教為底色的宗教屬人法,婚姻法和家庭財產法是其中的兩大支柱。婚姻法以種姓內婚制為核心,以容忍順婚、禁止逆婚為輔助。婚姻被認為是圣事,但其中宗教理想與世俗實踐之間存在張力。家產法以聯合家庭及其家產共有制度為主干,包含析產、扶養與一般繼承等制度,個人通過財產關系與聯合家庭緊密綁定。作為附隨制度的傳統嫁妝、童婚和寡婦殉葬制度具有宗教意蘊。傳統印度婚姻家庭法植根于印度的經濟與社會、制度與文化、宗教與世俗土壤。自近代起,傳統印度婚姻家庭法發生了漫長且復雜的變革,經歷了一個“由梵入凡”的過程。

關鍵詞:印度法系 印度婚姻家庭法 嫁妝 童婚 寡婦殉葬

傳統印度司法中的潘查亞特及其種姓根基

作者:陳王龍詩(東南大學馬克思主義學院國防教育教研部)

內容摘要:潘查亞特是傳統印度社會重要的地方組織,在傳統印度司法中居于基礎地位。潘查亞特的組成和運作與種姓制度密切相關。種姓制度為潘查亞特提供組織基礎。種姓依附體系使支配種姓及支配種姓潘查亞特的特殊地位得以鞏固。種姓內部的離心性導致低種姓內部糾紛外部化,即低種姓傾向于將內部未能解決之糾紛提交給高種姓潘查亞特處理,進一步強化了高種姓潘查亞特的司法功能。

關鍵詞:潘查亞特 種姓 傳統印度法 司法 村社

印度法學教育及其監管機制

作者:張文娟(上海交通大學國際與公共事務學院、印度金德爾全球大學印中研究中心)

內容摘要:司法能動主義和經濟自由化,推動了印度法學教育的快速發展,但質量問題卻長期飽受詬病,實務界和學界多將其歸因于監管問題。印度的法學教育監管機制看似明晰,實則模糊且復雜,導致了監管主導權在法理上和實踐上的錯位。印度國家法律大學的產生及近期私立精英法學教育的探索,得益于復雜監管模式下的政策實驗空間。但印度法學教育質量的整體性改善,仍需要綜合性制度改革才能實現。雖然印度法學教育發展中教訓居多,但印度法學本科教育設置的跨學科性和應用性,或許對中國法學教育改革的相關討論有所啟發。

關鍵詞:印度 法學教育 監管機制 基礎立法 運行邏輯

論佛教對中國傳統法律思想的影響

作者:周東平、李勤通(廈門大學法學院,湖南大學法學院)

內容摘要:隨著佛教在中國的傳播及其本土化,中國傳統法律思想及制度也深受其影響,表現錯綜復雜。佛教法律思想與中國傳統法律思想既存在矛盾,又不乏協調融合之處。縱觀兩者的沖突妥協歷程,主要表現為:佛教平等觀沖擊了中國傳統身份倫理和秩序,但中國忠、孝倫理頑強地改造著佛教;佛教罪觀念影響了中國傳統法律中的罪觀念、刑事法律乃至其他法律規范的內容;佛教的一般處罰觀、地獄處罰觀以及刑罰觀對中國傳統刑罰思想和制度也產生諸多復雜的影響;佛教的無訟觀念則強化了中國傳統既有的無訟觀。對佛教要素的深度接受是中國傳統法律包容性的重要體現,盡管這種包容性存在一定限度。

關鍵詞:佛教 平等觀 罪觀念 處罰觀 無訟觀

菩薩轉輪王:武周皇權合法化的佛教理由

作者:朱源帥(四川大學南亞研究所)

內容摘要:武曌是中國歷史上唯一的女皇。女性身份是她登基稱帝合法性的一個主要難題。為克服這一性別上的障礙,以薛懷義和達摩流支為首的宮廷僧人,先后造作了《大云經神皇授記義疏》和《顯授不退轉菩薩記》兩份政治宣傳文件,極力宣稱武曌是菩薩化身,當在閻浮提作轉輪圣王,護持正法和治化眾生,從而建構了菩薩轉輪王的新理念。實際上,正是這種創造性的佛教王權觀,最終為武周皇權合法化提供了一個堅實的佛教理由。

關鍵詞:正法 授記 合法性 政治佛學 菩薩轉輪王

實踐法哲學:從法律1.0走向法律2.0

作者:鄭永流(中國政法大學)

內容摘要:實踐法哲學是關于如何將預設的法律續造成具體此在的法律的學說。原因在于,預設的法律與社會事實和個案事實存在著諸多的不對稱,前者只有在實踐中反思性地被加以續造后,才能成為真正的、完成意義上的法律。也即,預設的法律在實踐中存在一種從法律1.0躍升至法律2.0的必然進程。由此,建諸實踐哲學的具有生成性思維的實踐法哲學,與以往所有法哲學顯示出分野。

關鍵詞:實踐法哲學 實踐續造 生成性思維 法律1.0 法律2.0

審判資源程序配置的綜合判斷——以民事訴訟程序為中心的分析

作者:張衛平(天津大學)

內容摘要:審判資源如何配置是司法制度與訴訟制度設計中的一個重要課題。獨任制和合議制是審判資源使用中兩種重要組織形式。合議制過去一直被視為原則和更為主要的組織形式。民事訴訟法也一直以此認知為根據,在民事訴訟程序中安排相應的審判組織。基于應對人案矛盾的問題,《民事訴訟法》的第四次修改對這一傳統的程序配置進行了新的調整,由此也引起了學界和實務界的熱議。本文分析了獨任制擴大化的原因,指出了本次《民事訴訟法》修改中獨任制擴大化所帶來的影響,系統地提出了審判資源的程序配置所應當考量的若干因素——審判效率與公正的衡平、司法民主的實現、集智與制約功能的作用、對裁判結果不滿的吸收機能、上訴的功能、程序的形式化與儀式化的意義等。這些因素的綜合判斷雖不是技術化的具體方案,但卻有可能指出技術性處置方案的方法和思路。

關鍵詞:審判資源 獨任制擴大化 合議制 司法制度 效率與公正