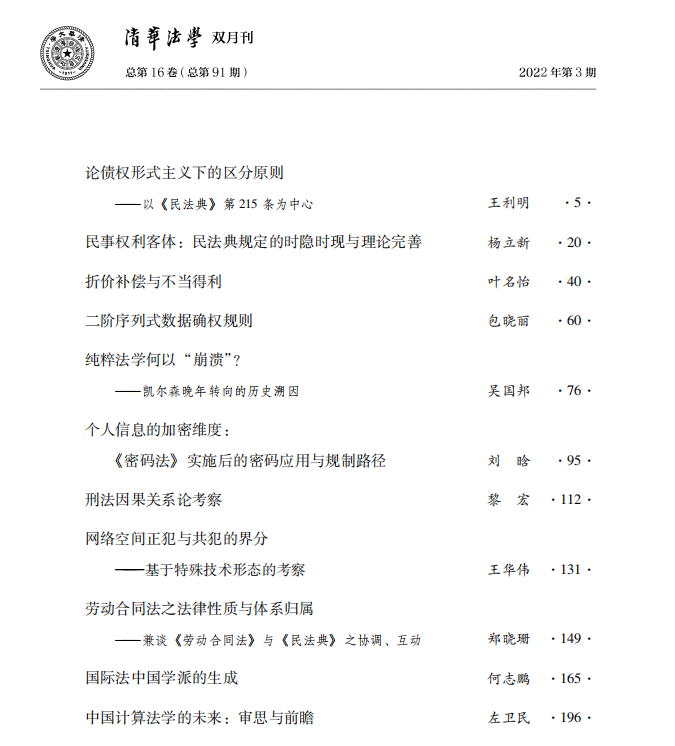

論債權形式主義下的區分原則——以《民法典》第215條為中心

作者:王利明(中國人民大學民商事法律科學研究中心、中國人民大學法學院)

內容摘要:《民法典》第215條確立了區分原則,即要求區分合同的效力與物權變動的效力,并明確登記只是不動產物權變動的要件。區分原則是我國物權法的基本原則,也是物權變動的基本指導原則。由于我國的物權變動主要采用了債權形式主義模式,因此,必須在債權形式主義模式下來解釋與適用區分原則。區分原則是我國本土法律經驗的總結,而并非借鑒域外法的物權理論的結果,該原則并未承認獨立于債權合意之外的物權合意,而是認定物權變動僅以債權合同為基礎,并確認了債權合同效力對物權變動的影響。在貫徹實施《民法典》時,不應當按照物權行為理論來理解區分原則,而必須在債權形式主義模式下準確闡釋與適用區分原則。

關鍵詞:債權形式主義 區分原則 物權行為 登記

民事權利客體:民法典規定的時隱時現與理論完善

作者:楊立新(廣東財經大學法治與經濟研究所、廣東財經大學法學院、中國民法學研究會)

內容摘要:民事權利客體是民事法律關系要素之一,在《民法典》總則編規定的民法一般規則中具有重要地位。《民法典》在“民事權利”一章,對民事權利客體的規定采取了“時隱時現”的方法,形成了基本完善的民事權利客體體系。在法國模式、德國模式和俄羅斯模式三足鼎立的民事權利客體的立法方法中,屬于比較先進的立法,符合民事權利客體立法的發展潮流,但存在不夠完善的問題。對此,民法理論研究擔負了繼續完善民事權利客體及其體系的重要任務。在《民法典》不承認法理為民法補充淵源的情形下,應當積極促進民法理論向習慣法或者司法解釋的轉化,使我國民事權利客體及其體系不斷完善。

關鍵詞:民法典 民事權利客體 民事利益 立法模式 理論完善

折價補償與不當得利

作者:葉名怡(上海財經大學法學院)

內容摘要:《民法典》第985-988條以返還范圍為核心構建起我國的不當得利法,折價補償面臨著應否適用不當得利法的疑問。得利喪失抗辯本以單方給付為預設適用場景,適用于雙務合同引發顯著不公平的情形,域外為此創設出多種學說以限制其適用,但效果始終不盡如人意。鑒于合同無效清算責任的特殊性、得利喪失抗辯的創設背景、我國折價補償規則適用的法制傳統、固有前提和主要場景,在合同及多方法律行為無效清算領域應完全排除得利喪失抗辯。合同無效清算返還在性質上與不當得利返還有根本差異。但在技術上,不妨將折價補償定性為一種特殊的不當得利返還,從而在必要時可援引不當得利法原理。例如折價標準的選定,基于無效協議的期前清償無需返還,以及在若干單方法律行為(如拋棄或遺囑等)無效時的折價補償亦可準用得利喪失抗辯等。但在合同無效或被撤銷之清算場合,并無明知型非債清償規則的適用空間。

關鍵詞:折價補償 不當得利 得利喪失抗辯 法律行為無效 無效后果

二階序列式數據確權規則

作者:包曉麗(北京理工大學法學院)

內容摘要:數據作為數字經濟時代重要的生產要素和資產類型,其權益分配歸根結底是如何滿足和平衡各方合理利益期待的問題。以虛擬形式存在的數據權利體系與以有體物為原型構建的傳統財產權體系在兩方面存在重大區別:從數據價值產生過程來看,它是用戶和平臺持續深度合作、共同投入和維系的結果,具有多方貢獻性和合同不完全性特征;從數據法律屬性來看,它具有主體非排他性和內容非消耗性的特點,是包含了公共利益、人格利益和財產利益的開放權益集合。數據權益分配應當遵循二階序列式論證規則:一是公共利益與人格利益一般優先,即《個人信息保護法》《數據安全法》和《網絡安全法》確立的個人數據權益與公共數據權益構成法定優先權;二是財產利益分配,在公平與效率原則指導下,按各方在數據活動中的貢獻度確定權利邊界。

關鍵詞:數據 權益分配 權利束 法定優先權 貢獻度

純粹法學何以“崩潰”?——凱爾森晚年轉向的歷史溯因

作者:吳國邦(奧地利維也納大學)

內容摘要:純粹法理論為法學成為一門科學所面臨的幾乎全部問題作了分析和解答,但漢斯·凱爾森卻在晚年放棄了作為其基石的基礎規范與規范邏輯,這可能導致純粹法學的“崩潰”。凱爾森流亡美國期間的法律實踐對此具有關鍵解釋意義。根據純粹法學的和平觀,凱爾森本應擁護紐倫堡審判,卻與漢斯·摩根索一道站在批判陣營;而作為流亡者,他又不得不為破除審判的溯及力困境貢獻智慧。這不僅意味著凱爾森純粹法理論與實踐的脫節,更直接導致其一般法思想與國際法學說的斷裂。再者,紐倫堡審判溯及既往的正當性證成工作,使凱爾森意識到了純粹法學在揭示法本質上的局限;其以純粹法理論為基礎而規劃的戰后國際司法藍圖既未獲得官方認可,又未得到同行認同,則可能呼應甚或推高了純粹法學一貫遭遇的反現實主義批判。凱爾森以踐行、檢驗和傳播純粹法學為初衷,參與戰后審判等美國法律實踐,卻在該過程中發現它存在諸多根本性缺憾。這或許正是凱爾森對純粹法學失去信心,繼而在晚年宣告轉向的根由。

關鍵詞:純粹法學 “崩潰命題” 戰后審判 選擇性親和

個人信息的加密維度:《密碼法》實施后的密碼應用與規制路徑

作者:劉晗(清華大學法學院)

內容摘要:密碼技術的發展和應用關涉國家安全和個人信息權利,也關系到新一輪信息化建設的底層技術架構。隨著《密碼法》正式實施,我國已經形成了新的加密技術規制框架,將會促進密碼在日常網絡行為中的使用。這在通過加密技術保護個人信息的同時,也給個人信息保護的法律機制提出了挑戰。一方面,在密碼普遍使用之后,密碼技術及其規制的發展將會影響到個人信息保護中法律對于去標識化和匿名化的判斷;另一方面,在用戶和平臺更多使用加密技術保護個人信息后,公權力機關為履行法定職責而獲取加密信息的需求將會與個人涉及信息的基本權利產生更大的張力,因而需要在新的語境下厘清個人自解密義務和網絡運營商協助解密義務的具體程度。

關鍵詞:密碼法 信息安全 個人信息保護 規制

刑法因果關系論考察

作者:黎宏(清華大學法學院)

內容摘要:關于刑法因果關系,我國學界大致上形成了“歸因+歸責”的兩階層論的判斷路徑。這是在總結借鑒了國外的假定消除條件說、邏輯條件說、合法則條件說、相當因果關系論、客觀歸責論的利弊得失的基礎上所做的有益嘗試。在德、日的三階層犯罪構成體系之下,對于刑法因果關系的判斷,采用上述方式,有其邏輯上的必要。但在我國通說將刑法因果關系定義為“危害行為和危害結果之間引起與被引起的關系”的前提下,沒有這種必要。因果關系的認定,在實務中成問題的是,在危害行為之后有介入因素,危害結果到底應當歸屬于危害行為還是介入因素的場合。如果說刑法因果關系的起點是“危害行為”,則只要基于因果關系同一性原理,客觀地判斷危害結果到底是危害行為還是介入因素的另一種存在狀態,從而確定其是否是前面的危害行為當中所具有的侵害法益危險的現實化即可。

關鍵詞:刑法因果關系 規范判斷 事實判斷 因果關系同一性原理

網絡空間正犯與共犯的界分——基于特殊技術形態的考察

作者:王華偉(北京大學法學院)

內容摘要:伴隨網絡時代各種技術因素的深度介入,網絡語境中正犯與共犯的區分越發復雜。為了應對網絡空間控制虛擬化、觀念化的趨勢,行為支配性與正犯性的認定應當實現從存在論向規范論的轉型。在可能涉及網絡共同正犯的場合,正犯與共犯的界分同樣應當采取實質正犯論的立場,肯定技術提供行為在犯罪參與中的重要性,并承認信息技術對直接犯意聯絡缺失的彌補和粘合作用。在網絡服務提供者或網絡平臺提供者卷入不作為參與的場合,對行為正犯性的認定,不應再拘泥于存在論立場下的物理支配性標準,而應正視網絡空間新型法律主體與身份的形成和發展,轉而從違反社會角色的角度,以規范論立場下義務犯的思想重新審視正犯的構成。

關鍵詞:共同犯罪 正犯 技術形態 支配犯 義務犯

勞動合同法之法律性質與體系歸屬——兼談《勞動合同法》與《民法典》之協調、互動

作者:鄭曉珊(暨南大學法學院)

內容摘要:勞動合同法實為勞資關系與合同法理融合而生,因而兼具“公法—政策”與“私法—契約”兩種元素傳承,并在兩者互動中衍生出“社會法—勞動法—勞動合同法”與“民法(合同法)—勞動合同法”兩條不同的體系歸屬進路。二者各有分工、側重,且可互補互足,形成共生格局。目前,僅以勞動法為單邊依托的我國,亟需修復后一進路,在《民法典》有意留白的情況下,通過《勞動合同法》之完善,引入民法兜底,重塑其雙重體系布局及兩法(有限)聯動。在實際運用中,則需先依具體問題的性質,清晰界分兩法作用的范圍與方式:若屬契約結構下的一般性漏洞,應可交由民法路徑為妥善彌補;若屬期限、解雇等典型政策性權衡事項,則必須充分尊重勞動法的特殊性,通過勞動法的方法(如勞資博弈)謀求出路,決不能簡單套用民法體系而擅動勞資政策布局。以期在兩法之界分與平衡中,實現體系融通與平穩過渡。

關鍵詞:勞動合同 雇傭合同 勞資關系 民法體系 勞資博弈

國際法中國學派的生成

作者:何志鵬(吉林大學理論法學研究中心、法學院)

內容摘要:中國國際法學術探索的不斷拓展顯示出國際法中國學派正在生成之中。國際法中國學派意味著中國學術界在國際法領域提出了具有獨特性的概念、方法或論斷,在文化嬗遞與傳承的基礎上,聚集一批學者,產出一批具有標志性的成果。隨著中國的國際地位不斷提升,中國參與全球事務日益主動,治理經驗不斷積累,國際法中國學派的生成具有深刻的理論增進意義和學術引領價值。它意味著密切結合實踐,參與構建中國特色學科體系、學術體系、話語體系,以嚴謹架構、深刻闡釋來構建中國的文化自信。當前,中國哲學社會科學的發展、法學教育與研究的進步為國際法中國學派的生成提供了人才基礎、理論環境,中國國際法的立場與實踐、國際關系和國際法的諸多理論和觀察視角為國際法中國學派的生成提供了直接的資源,而中國傳統文化與馬克思主義的世界觀和方法論,為國際法中國學派提供了豐厚的思想基礎,國際關系學科中國學派的倡導探索和爭論為國際法中國學派的生成提供了有效的參照系。在法治中國的政策牽動之下,中國學者有可能在整理古今中外國際交往及法治實踐的經驗教訓的基礎上,歸納傳統和當代相關理論學說,予以學術提煉和升華,研判全球治理國際法治走向,總結傳播中國國際法學核心理念,在不斷推進中國國際法學術的道路上強調政治與法律的共通性、中國傳統的差異性、兼收并蓄的融合性、迭代升級的漸進性,在主權本位、文化多元、行動導向、公正進程的核心思想觀念之下,漸進形成具有時代引領意義的中國國際法思想、理論、觀念、話語的獨特體系與學術群落,拆解和應對當前的逆全球化、文明沖突和意識形態對立趨勢,并在此基礎上促進學術交流和人才培養,為建設法治中國和中國文化自信貢獻國際法學人的力量。

關鍵詞:國際法 中國 理論 學派

中國計算法學的未來:審思與前瞻

作者:左衛民(四川大學法學院)

內容摘要:作為一門尚處于概念凝練、知識醞釀階段的新學科,計算法學的實踐效果還未充分顯現,其前景有著不確定性。充分應用統計學知識、機器學習方法的計算法學與法律實證研究本質上是“一體兩面”的關系,兩者在研究對象和方法等方面具有共通性。計算法學應該在法律實證研究基礎上衍生與拓展,成為實證研究的2.0版。具備公開且定量化、可以模式識別、具有相對確定數量關系的數據才能被有效計算,計算法學的核心方法應是統計學與機器學習方法,其關鍵是獲得較高的數據擬合度,通過分析歷史數據,“預測”法律的運行現象。此類預測雖然可以揭示法律現象之間的“相關性”,但難以發現法律實踐的“因果律”。相比法律人的決策,機器學習式的計算在視角、效率、成本收益等方面存在局限性。未來,計算法學需要結合我國法律數據的“本土資源”,探索可行的法律計算思路與計算方法,致力于揭示法律實踐規律,驗證、補充和修正法學理論,以打造中國計算法學的“拳頭產品”,促進計算法學的落地生根。

關鍵詞:計算法學 法律實證研究 計算科學 機器學習