在聯合國可持續發展大會召開10周年之際,同時也是1992年《聯合國氣候變化框架公約》通過30周年之際,2022年11月26日,由中國人民大學主辦,中國人民大學法學院、中國人民大學國際組織學院、中國人民大學人權研究中心、中國人民大學亞太法學研究院、中國人民大學食品安全治理協同創新中心協辦的“亞洲人權論壇”國際研討會在中國人民大學召開。

論壇以線上形式舉行,來自亞洲二十余個國家及地區的專家學者參加了本次論壇。論壇以“環境、氣候變化與人權”為主題,總結十年來亞洲各國環境與人權保護的經驗和成就,探討了人權視野下的環境權及其在氣候變化背景下的實現問題。

論壇開幕式由中國人民大學副校長王軼主持。中國人民大學校長林尚立,全國政協委員、民族和宗教委員會副主任、中國人權研究會常務副會長蔣建國,中國法學會黨組成員、副會長王其江,聯合國婦女署駐中國代表安思齊致辭。

中國人民大學校長林尚立在致辭中表示,黨的二十大報告提出“堅持走中國人權發展道路,積極參與全球人權治理,推動人權事業全面發展。”在新時代、新征程上,中國不僅要進一步推動人權事業進步、加強人民當家作主制度保障,還要努力為世界人權事業發展貢獻中國智慧、中國經驗、中國方案。中國人民大學將堅持圍繞發展全過程人民民主、保障人民當家作主的重大理論和現實問題,深入調查研究、潛心鉆研探索、組織協同攻關、作出科學解答,致力于體現人民意志、保障人民權益、激發人民創造活力的光榮事業,大力支持人權理論研究和國際交流,不斷深化與聯合國婦女署、聯合國教科文組織等國際組織以及亞洲各國高校、科研機構的合作。

全國政協委員、民族和宗教委員會副主任、中國人權研究會常務副會長蔣建國指出,保護生態環境、應對氣候變化是全人類面臨的共同挑戰。習近平總書記在二十大報告中,為當前和今后一個時期中國發展指明了方向、規劃了藍圖,為譜寫新時代新征程的人權新篇章提供了根本遵循和行動指南。亞洲人權交流和合作有優良的傳統和堅實共識基礎,我們要筑牢和平穩定根基、促進共同發展,秉持相互尊重原則、推動平等交流,堅持對話合作理念、維護公平正義,堅持綠色低碳發展、建設清潔美麗亞洲,秉持亞洲命運共同體精神,始終堅持以人民為中心的理念,以團結促合作,以合作促發展,以發展促人權,以亞洲智慧促進亞洲人民共同福祉,助推人類人權文明可持續發展。

中國法學會黨組成員、副會長王其江指出,堅持依法保障人權是習近平法治思想的重要內容,是中國人權事業發展的重要基石和路徑,也是中國長期實踐的經驗總結。在法治軌道上全面推進公民環境權利保障是中國人權發展的濃墨重彩。嚴格落實有關國際公約是中國為國際社會應對氣候變化提供的范例,中國嚴格落實《聯合國氣候變化框架公約》及《巴黎協定》要求,努力構建應對氣候變化的法律體系。希望此次會議的召開,能夠進一步豐富人權法學知識體系、推動環境權理論研究的深入,為人類有效應對氣候變化、保護人權貢獻亞洲方案、亞洲智慧。

聯合國婦女署駐中國代表安思齊表示,性別平等和女性賦權是氣候正義中的一項基本人權,但是結構性不平等和性別障礙使女性更容易受到氣候和自然災害的危害和沖擊,并阻礙她們有效參與氣候行動。女性賦權和女性的領導力在應對氣候變化中是不可或缺的,要從加強數據統計、制定良好的性別平等保護法律框架、提升性別問題在環境與氣候變化討論中的地位、堅持公平正義以及讓女性更多參與等五個維度來實現性別平等和女性賦權。

主旨發言環節由中國人民大學人權研究中心主任、法學院教授韓大元主持。中國人權研究會副會長、吉林大學人權研究院教授魯廣錦,全國人大常委會委員、全國人大監察和司法委員會副主任委員、中國法學會副會長徐顯明,十三屆全國政協常委、社會和法制委員會駐會副主任、中國法學會副會長、中國法學會環境資源法學研究會會長呂忠梅,聯合國教科文組織東北亞區代表夏澤翰,日本一橋大學副校長、教授青木人志,尼泊爾普萬查爾大學加德滿都法學院教授兼執行主任Yubaraj Sangroula,南開大學人權研究中心主任、教授常健先后發言。

中國人權研究會副會長、吉林大學人權研究院教授魯廣錦圍繞“氣候變化與人權保障:中國的努力與貢獻”的主題,通過展示氣溫升高、地理異常現象頻發、生物多樣性喪失等氣候變化事實以及氣候變化帶來的影響,揭示出應對氣候變化和人權保障的重要性、緊迫性。同時,介紹了中國應對氣候變化和人權保障的各種努力及成效,強調要善待自己、善待自然,不僅要提升今代人的幸福指數,也要對后代人負責。

全國人大常委會委員、全國人大監察和司法委員會副主任委員、中國法學會副會長徐顯明圍繞“生態文明新理念”的主題,從習近平生態文明思想、環境權保障制度化、打贏“藍天、碧水、凈土”保衛戰等三大發展成果出發,揭示出中國生態文明理念在主體觀、價值觀、權利義務觀、保護方式觀等方面的變化,從法學、哲學的角度分享了對生態文明新理念的思考。

十三屆全國政協常委、社會和法制委員會駐會副主任、中國法學會副會長、中國法學會環境資源法學研究會會長呂忠梅圍繞“環境權與法典”的主題,指出在中國環境權政策與法律不斷進步、基本形成了生態環境法律體系的背景下,環境權與法典化互相需要,提出要用可持續界定環境人權、融貫環境法典的價值體系,并介紹了環境權法典化的設想。

聯合國教科文組織東北亞區代表夏澤翰圍繞“環境保護權的國際與區域合作機制”的主題,展示了聯合國科教文組織在全球,特別是東北亞地區所采取的行動,強調聯合國對人權的重視以及環境權是人權的重要組成部分,要以可持續發展目標和聯合國發展憲章為基礎發展清潔環境和清潔能源,關注環境和可持續發展教育、職業技術教育,高度肯定了中國在水資源保護、生物圈保護、地質資源保護等方面所作出的努力以及取得的成就,高度贊揚了習近平生態文明思想和美麗中國建設。

日本一橋大學副校長、教授青木人志圍繞“人的權利與動物的權利——從環境和社會的變化思考”的主題,介紹了日本動物保護的發展及相關法律法規情況,提出了人的權利范圍會不會擴大到動物以及需要什么條件兩個問題,指出現行比較法對動物一般作為客體保護,但在有人主張、共享價值和技術磨練的條件下,動物權利可能產生。

尼泊爾普萬查爾大學加德滿都法學院教授兼執行主任Yubaraj Sangroula圍繞“對中國古代和中世紀以及南亞一些哲學家作品中的人性和人權概念和原則的思考”的主題,通過對中國古代的儒家思想以及南亞各國古代思想的分析,指出亞洲人將人權理解為人的內在特性,正義、法治是實現人權的工具,在21世紀發展成為全球人類共同體的"共享未來"概念,反映了可持續發展和人性化的全球治理理念,強調要從古代思想中汲取人權理念。

南開大學人權研究中心主任、教授常健圍繞“亞洲國家人權共識建構的現實機遇”的主題,闡述了亞洲國家構建人權共識的必要性、緊迫行和可能性,同時指出構建人權共識需要消除宗教信仰、政治制度、意識形態分歧等障礙,以人權共同宣言和公約、共同需求這一更現實的基礎、促進各國尊重和保護人權意識這一更合理的目標來構建亞洲人權共識。

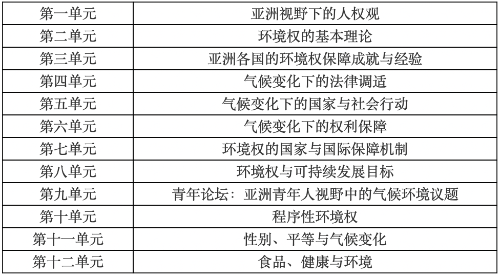

11月26日-27日,十二個平行分論壇在線上舉辦,來自國內外的專家學者分別圍繞相關主題進行了深入研討。

論壇閉幕式由中國人民大學國際組織學院院長、國際交流處處長、法學院教授時延安主持,泰國朱拉隆功大學榮休教授、聯合國前特別報告員、教科文組織人權教育獎獲得者Vitit Muntarbhorn和中國人民大學人權研究中心執行主任、法學院教授陸海娜分別總結發言。

Vitit Muntarbhorn教授表示亞洲國家目前做了許多努力去實施國際條約,亞洲國家承諾實現全球可持續性發展目標也是非常有價值的。亞洲人權發展方向是以比較溫和的方式逐步走向人權民主、和平和可持續發展的道路,并通過適用良好的法律與做法,以多元化的方式推動亞洲人權事業的發展。同時需應對相應弱勢群體,做出相應舉措,酌情考慮其相應的透明度與可及性,與國際標準保持一致,確保人們為所有人的福利去負責,共同推動我們共享命運共同體。

陸海娜教授首先回顧了本次論壇的緣起,并總結了會議主要內容。她指出本屆論壇選擇以環境、氣候變化與人權議題為開端,是因為該議題的迫切性,以及它給亞洲各國帶來的共同挑戰,我們希望通過本次論壇達到充分交流、凝聚共識的目的。論壇呈現了規模可觀、內容豐富、跨學科交流等特點,每一位與會者積極參與討論,推動了更深層次的思考與探討,為論壇內容的豐富和深刻性做出了貢獻。

責任編輯:譚則章