金秋北京,天朗氣清,七秩春秋桃李天下,櫛風沐雨砥礪前行。中國人民大學是新中國成立后中國共產黨創辦的第一所新型正規大學,是一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學。成立于1950年的中國人民大學法律系是新中國誕生后創立的第一所新型正規高等法學教育機構,為社會主義法治建設和改革開放事業培養和輸送了一大批卓越法治人才,被譽為新中國法學教育的“工作母機”和“法學家的搖籃”。在人大法學院建院70周年之際,為加強全球范圍內法學教育領域間的交流與合作,中國人民大學主辦第三屆“21世紀世界百所著名大學法學院院長論壇”,邀請來自北京大學、清華大學、中國政法大學、吉林大學、復旦大學、華東政法大學、武漢大學、西南政法大學、西北政法大學、中南財經政法大學、中國社會科學院大學以及中央黨校(國家行政學院)、中國社會科學院法學研究所等200余所中國法學院校的代表和來自牛津大學、哈佛大學、耶魯大學、慕尼黑大學、悉尼大學、新加坡國立大學等50余所外國法學院校的代表與會。會議以線上和線下相結合的方式進行,與會嘉賓圍繞文明轉型時期法學教育面臨的機遇與挑戰展開研討,為在法學教育和法治建設領域推動構建人類命運共同體獻計獻策,以期進一步發揮法學教育在全人類應對未來挑戰中的作用。

2020年10月2日上午9時,第三屆“21世紀世界百所著名大學法學院院長論壇”暨“文明轉型與法學教育:挑戰與機遇”學術研討會在中國人民大學明德堂隆重舉行。開幕式由中國人民大學法學院黨委副書記閻芳主持。

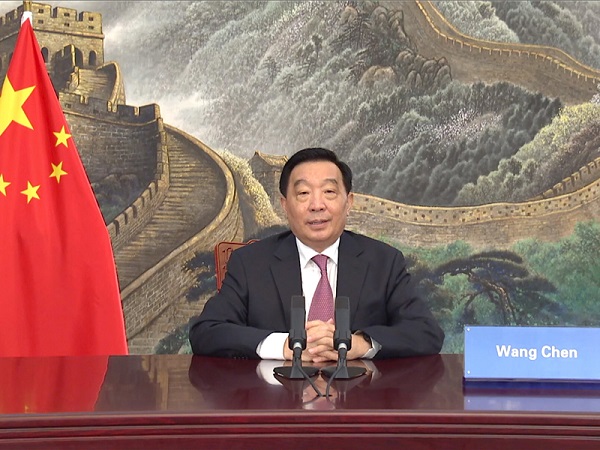

中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長、中國法學會會長王晨同志在論壇上發表視頻致辭。王晨強調,習近平主席和中國政府高度重視法治,把全面依法治國擺在突出位置,以前所未有的決心和力度推進法治中國建設,中國特色社會主義法律制度日趨成熟、法治體系不斷完善。新冠肺炎疫情發生以來,中國堅持在法治軌道上統籌推進疫情防控和經濟社會發展,抗疫斗爭取得重大戰略成果,這充分體現了中國精神和中國擔當,也是中國為維護全球公共衛生安全所作的貢獻。王晨指出,中國開放的大門不會關閉,只會越開越大。我們堅定不移走中國特色社會主義法治道路,愿與世界各國法學界人士一道,加強互學互鑒,廣泛開展在法學教育、法學研究和法律實務等領域的交流合作,圍繞強化公共衛生法治保障、全球治理體系變革、法治人才培養等重大課題,深入研討,分享經驗,為促進法治交流、推動構建人類命運共同體貢獻力量。

中國人民大學校長劉偉教授在致辭中,首先向本屆論壇的召開以及法學院成立70周年表示熱烈的祝賀。劉偉表示,在全球新冠肺炎疫情的背景下,本屆論壇以“云端”形式召開,具有特殊的意義和深遠的影響。2000年,站在新世紀的起點,人大法學院舉辦了第一屆“21世紀世界百所著名大學法學院院長論壇”,在隨后的二十年中,人大法學院秉承初心,不斷向世界一流法學院邁進。劉偉回顧了人大法學院作為中國人民大學組建命名之初的八大系之一所走過的光輝歲月。在這70年中,人大法學院培養出了大批杰出校友,為中國法治建設和世界法治文明發展貢獻了人大智慧。最后,劉偉表示,中國法學教育和世界法治文明處于一個非常重要的發展時期,中國法學教育需要通過國際交流與合作,與世界分享中國的法治理念、法律文化和中國法治建設的得失成就。

最高人民法院黨組成員、副院長姜偉宣讀最高人民法院賀信。在賀信中,最高人民法院高度評價了人大法學院成立70年來對社會主義建設和改革開放事業,特別是新時代中國法治事業建設所作出的積極貢獻。在世界迎來更大范圍、更深層次的科技革命和產業變革的背景下,本屆論壇的召開對于加強全球法治領域交流合作、推動構建人類命運共同體,具有重要意義。黨的十八大以來,社會主義法治建設面臨前所未有的歷史機遇,法學教育和研究工作前景廣闊,最高人民法院衷心祝愿人大法學院站在新的歷史起點上,繼續為完善中國特色社會主義理論體系、建設社會主義法治國家提供有力智力支持,最高人民法院也愿意與人大法學院加強合作、共同努力,為實現“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。

最高人民檢察院黨組副書記、常務副檢察長童建明宣讀最高人民檢察院賀信。在賀信中,最高人民檢察院高度評價了人大法學院作為新中國法學教育的“工作母機”和“法學家、法律家的搖籃”為法治事業作出的重要貢獻,衷心感謝人大法學院對檢察事業的高度關注,對檢察工作發展的大力支持。本次論壇必將進一步促進全球法學教育交流互鑒,對拓展我國法學教育的國際視野,提高法治人才培養層次,推動健全完善中國特色社會主義法治體系具有重要意義。最高人民檢察院祝愿人大法學院繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在傳播中國特色社會主義法治理念、培育法律人才、深化法學理論研究等方面再創輝煌,為貫徹落實全面依法治國基本方略,實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻。

在向老教師致敬環節,北京市政協主席、黨組書記吉林宣讀出席本次活動的老教師代表名單。

到場的老教師代表有:94歲高齡的劉素萍教授,新中國婚姻家庭法學研究的主要奠基人和開拓者之一;92歲高齡的張希坡教授,中國共產黨革命根據地法律史研究的主要奠基人和開拓者;90歲高齡的郭宇昭教授,新中國法學理論研究的主要奠基人和開拓者之一;88歲高齡的谷春德教授,新中國法學理論研究的主要奠基人和開拓者之一;86歲高齡的呂世倫教授,新中國法律史研究的主要奠基人和開拓者之一;“70后”的朱景文教授,人大法學院原學術委員會主席,法理學科資深教授;“70后”的韓玉勝教授,人大法律系原副系主任,刑法學科資深教授;“70后”的李練紅老師,人大法學院原黨委副書記。在熱烈的掌聲中,在校生代表向老教師獻花致意,朱景文教授代表在場的老教師向所有同學送上祝福和期望。

在嘉賓致辭環節,教育部高等學校法學類專業教學指導委員會主任委員徐顯明教授代表教指委向人大法學院70華誕表示祝賀,并向老教師致敬。徐顯明表示,法學教育有立德樹人、學術研究、咨政服務、文化傳承、國際交流五個使命,在這五個方面,人大法學院都是國內法學院的領軍者。本次論壇的主題是未來法學教育面臨的機遇與挑戰,他認為,當前法學教育面臨四個挑戰,一是文明轉型,二是世界格局面臨復雜深刻變化,三是國家法治建設新目標,四是教育部正在推行的新文科計劃。他堅信,未來,人大法學院會對這四個挑戰做出令人滿意的回答。

教育部高等教育司副司長徐青森教授在致辭中強調,當前,世界正經歷百年未有之大變局,我國日益走近世界舞臺中央,在應對大變局、參與全球治理、走向世界的過程中,黨和國家發展事業對高水平法治人才、高層次法學國際學術交流的需要,比以往任何時候都更為迫切。人大法學院主辦此次論壇,聚焦法學教育發展中的熱點問題,組織世界頂級法學專家交流經驗、建言獻策,為我國法學教育的改革發展發揮了積極的推動作用,為世界了解中國法學成果和法治建設經驗,推動中外法學研究、法學教育交流對話搭建了寬廣平臺,為我們探討人類未來發展、法學教育未來走向的重大時代課題提供了契機。

北京大學法學院院長潘劍鋒教授代表兄弟院校致辭。他提到,今年爆發的新冠肺炎疫情使高校必須改變傳統教學方式,在本屆論壇上,不同國家的法學院校可以共同探討疫情期間的教學經驗、分享教學成果、展示戰勝疫情的決心、堅定培養法律人才的信念。人大法學院70年的歷史和中國法學教育發展的歷史高度重合,中國法學教育所取得的成就,有著人大法學院師生的付出與貢獻,這些都為中國其他法學院校樹立了很好的榜樣。同時,人大法學院也以無私的精神,支持其他法學院校的建設和發展,他代表北京大學法學院感謝人大法學院對包括北大在內的兄弟院校的支持和關心。

哈佛大學法學院原副院長WilliamAlford教授、牛津大學法學院院長MindyChen-Wishart教授、耶魯大學法學院院長HeatherK.Gerken教授和慕尼黑大學法學院院長ChristianWalter教授作為海外合作院校代表致辭。

WilliamAlford教授回憶自己38年前初次訪問人大法學院,結識了很多人大法學院的老師。哈佛法學院和人大法學院有著長期廣泛的合作,包括在保障殘障人權益領域開展的課堂教學、法律診所、合作研究等;共同建立哈佛-人大-日內瓦-悉尼大學四校法學院聯盟,合作舉辦學術會議;合作開設“法律變遷與社會”課程。兩院師生也多次進行交流互訪,哈佛法學院祝福人大法學院在未來取得更大的發展,也希望能繼續保持與人大法學院的良好合作。

MindyChen-Wishart教授表示,很榮幸代表牛津大學法學院祝賀人大法學院建院70周年。牛津大學法學院和人大法學院有深入的合作,在一個聯系逐漸緊密的世界,我們都需要對不同的法律傳統和文化有深入的理解,這將幫助我們更好地應對文明轉型時期的挑戰。牛津大學法學院的教職工經常訪問人大法學院,她表示自己就曾在人大法學院講授課程,并對人大法學院的多位老師所給予的學術研究上的支持表示感謝。

HeatherK.Gerken教授代表耶魯大學法學院祝賀人大法學院成立70周年。她表示,70年來,人大法學院取得了非凡的成就。她很高興兩所法學院的學術合作不斷加強,同時很驕傲有三位耶魯法學院的畢業生在人大法學院任教。耶魯法學院和人大法學院在專業上緊密相連,共同致力于為法學教育的發展作出貢獻,希望未來繼續加強和人大法學院的交往與合作。

ChristianWalter教授代表慕尼黑大學法學院向人大法學院建院70周年致以誠摯的問候和祝賀。人大法學院和慕尼黑大學法學院的交流不斷深化,他感謝人大法學院的老師們為推動兩院合作所作出的努力與貢獻。當前全球新冠肺炎疫情已經深刻影響了法學教育和研究,同時帶來了機遇和挑戰,他堅信法學院一定能夠應對這些問題,未來一定會有光明的前景,慕尼黑大學法學院和人大法學院的友誼之樹在未來也一定能枝繁葉茂、結出碩果。

在教師代表發言環節,中國人民大學原常務副校長、一級教授王利明提到,70年來,人大法學學科始終具有與國家和人民同呼吸共命運的家國情懷,忠誠于國家,忠誠于人民,這是源自于陜北公學,成長于華北大學,成熟于人民大學的光榮傳統。人大法學學科緊緊圍繞著共和國對于法治建設和法學教育的需要,具有實事求是的學術品格,具有奮進在時代前列的求索精神,具有胸懷全球的世界眼光,始終是一個和諧團結的大家庭,這種精神的傳承鑄就了人大法學學科的榮耀。我們要揚鞭奮進,不斷推進人民滿意世界一流的法學學科建設,不斷推動中國法學與世界的交流融合。

中國人民大學法學院1989屆校友、北京知識產權法院副院長宋魚水,1990屆校友、全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會委員、香港立法會議員梁美芬,1994屆校友、華盛頓大學法學院亞洲法研究中心主任臧東升作為校友代表發言。

宋魚水校友表示,30年前她離開人大法學院,來到法院,帶著一腔熱血從理論走向實踐,她和校友們以及兄弟院校的同志們攜手前行,為祖國基層法治建設不斷添磚加瓦。以天下為己任仍然是人大法律人的使命和擔當,她衷心祝愿中國人民大學法學院70歲生日快樂,祝老師們幸福安康,祝同學們好好學習、做國家棟梁之才。

梁美芬校友回顧了自己在人大法學院的學習生活,除了學了法律知識,更重要的是熟悉了我們國家的國情,了解了國家在改革開放的過程中,作為法律人可以作出什么貢獻。通過自身的學習經歷,她感受到人才培養必須要緊貼國家發展的脈搏,培養具有國際視野、國家情懷、面向未來的新一代法律人才。

臧東升校友表示,自己在人大求學的經歷是一段難得的美好時光,為今后的事業發展奠定了堅實基礎。他也因為工作關系多年來和母校保持密切聯系,感謝各位老師對兩院交流合作的支持。當今中國和世界一樣面臨嚴峻的考驗,他相信,人大法學院在未來會為中國和世界培養更多的法律人才,為文明轉型作出更大的貢獻。

中國人民大學法學院2020級碩士生崔卓群代表全體在校學生發言。她在發言中提到,人大法學院的先生們影響深遠的學術智慧、潛心鉆研的學術品格和心系社會的學術理想氤氳在法學院的空氣中,浸潤著每一名學生。在人大法學院70歲生日之際,她代表在校生向學院送上“三愿”,愿她永遠心中有夢、不被束縛,愿她承擔更大的責任、繼續引領共和國法治體系的完善和法學教育的發展,愿她今后的歲月永遠激情燃燒。

中國人民大學副校長、法學院黨委書記、院長王軼教授在最后致辭中指出,人大法學院秉承陜北公學的紅色血脈,融入朝陽大學的有生力量,于新中國成立周年之際、國家百廢待興之初建立。在人大法學院建院70周年之際,我們感恩那些在風雨70年中和我們并肩前行的全球的朋友們和伙伴們,緬懷那些離開我們、已經成為共和國法治星空最璀璨星辰的先賢,致敬所有為共和國的法治建設付出心力的人大法律人。他同時勉勵726名法學院2020級新生,以今天為起點,勤勉地工作,勇敢地奮斗,執著地堅守,無愧于人大法律人這個響亮的名字。

開幕式最后,中國人民大學法學院2020級新生通過視頻在明德法學樓前和教室進行莊嚴的新生宣誓。建院70周年的人大法學院送給2020級新生一場別開生面的開學典禮。

開幕式后,中國人民大學法學院黨委常務副書記、副院長杜煥芳教授主持本屆論壇的主旨演講環節,并介紹接下來四個單元主題發言的主持嘉賓。

中國法學會學術委員會主任、中國法學教育研究會會長張文顯教授發表主旨演講。他代表中國法學會法學教育研究會向論壇的召開,向中國人民大學法學院全體師生和校友表示熱烈祝賀。他指出,中國人民大學法學院誕生于1950年,在新中國建立后的一系列革命性探索和歷史性發展的征程中,始終站在時代前列,發揮著先鋒和引領作用。當前,數字文明的出現和智能社會的到來給人類帶來無限福祉的同時,也帶來許多不確定的因素。他呼吁世界各國的法學家以法律人獨特的智慧和勇氣直面挑戰,為構建和平發展、民主自由、公平正義的人類文明價值體系、構建人類命運共同體而奮斗。

第一單元主題發言由中國法學會常務理事、中國憲法學研究會會長、中國法學教育研究會常務副會長、中國人民大學法學院原院長韓大元教授主持。

中國政法大學校長馬懷德教授在發言中指出,要建立推動我國從“法治教育大國”向“法治教育強國”轉變,法治人才必不可少。應加快一流學科專業體系建設,架構一流的法學課程體系,打造專兼結合、業務素質一流的師資隊伍,更新法學教材體系,構建一流法學教材。在新時代,應保持法學教育面向現實問題的導向。法學教育有責任培養更多高素質的法治人才,為文明轉型貢獻更多的力量。

澳大利亞悉尼大學法學院院長SimonBronitt教授在發言中表示,悉尼大學法學院在比較法研究和與中國交流方面秉持相互尊重、相互理解的態度,取得豐碩成果;積極參與澳大利亞研究理事會組織的跨學科“自動化決策”研究,以法學視角回應信息時代、智能時代提出的新挑戰。愿同人大法學院等全世界優秀法學院加強交流互鑒,并祝愿論壇成功舉辦。

中國社會科學院法學研究所所長,中國社會科學院大學法學院院長陳甦教授指出,法學院是將人文關懷與社會理性融為一爐的鍛造場所。中國的文明轉型呈現疊加劇烈的特征,中國現行法律要適應轉型期疊加文明的不同需要,必須要建構符合中國特色、指導法治實踐的法學教育體系,培養學生自主學習創新、終身學習的意愿與能力。

新加坡國立大學法學院院長SimonChesterman教授圍繞新冠肺炎疫情對法學教育的機遇和挑戰發言。他強調,新冠肺炎疫情下,學校教育采取了線上方式開展,暗含機遇,但當今時代,法學教育更是批判性思維、社交技能和團隊合作技能等綜合素質的培養,這是線上教育無法做到的。因此,我們應注意在線上教育過程中學生同輩交流缺失的問題。

吉林大學副校長蔡立東教授以“中國法學院教育的挑戰和應對之策”為主題進行交流。他指出,新時代法學教育面臨信息獲取與傳播方式變革、教育市場細分、終身學習時代、就業路徑拓寬帶來的“四大挑戰”。法學教育必須打贏與移動終端爭奪學生時間、與智能搜索引擎爭奪課堂、與其他學科爭奪學生頭腦的“三大戰役”。因此,我們必須推行智慧教學,不斷改進提升教育理念和教學水平。

挪威卑爾根大學法學院院長KarlHaraldSøvig教授發言表示,在新冠肺炎疫情背景下,卑爾根大學法學院也采取了線上教學的方式。當前,網絡、電子教育催生了新的經濟業態和法律問題,法律必須要適應現實生活,法學教育也要培養學生搭建與時俱進的思維框架。法律不僅是解釋,也是因應時代的建構;法學教育不僅是知識的傳遞,也是法律方法、批判思維的培養。

第二單元主題發言由中國法學會社會法學研究會常務副會長、中國勞動法學研究會副會長、中國人民大學勞動法和社會保障法研究所所長、中國人民大學法學院原黨委書記兼副院長林嘉教授主持。

西南政法大學校長付子堂教授在發言中提出,未來高等教育法學發展應注意注重提高法學教育的前瞻性、引領性,強調培養人類命運共同體意識以及聚焦打破學科專業壁壘,做好信息文明時代的法學教育和法治人才培養,要有利于維護人類共同價值,增進法學學科與其他學科的交叉,促進法學院校和實務單位的協同創新,培養創新型、應用型高端法治人才。

美國波士頓學院法學院院長VincentRougeau教授圍繞本次大會主題指出,當前世界面臨的難題,需要富有創見的方式去應對和解決。我們要準確識別共同關切,探索不同法域間相互學習借鑒的方式,充分思考本國法律制度與世界經濟運行交流銜接、不同價值準則觀念更好融合促進的方法。

華東政法大學校長葉青教授提出,中國法學院培養國際化法治人才應秉持四大理念。一是要秉持培養政治過硬、本領高強的卓越法治人才的初心;二是秉持培養具備一流國際化實務能力人才的方向,提高學生國際實務能力;三是秉持國際化引領的師資建設方向;四是要秉持做強國際交流合作的能力和理念,立足“一帶一路”等發展戰略,主動服務國家對外開放戰略。

韓國首爾國立大學法學院院長KiJeongHan教授表示,首爾國立大學法學院與人大法學院在學術研討、學生交換等方面建立了深厚的聯系,一直保持積極的互動。首爾國立大學法學院在應對新冠肺炎疫情中,充分運用了線上教學模式,受到廣大學生歡迎。法學院應當著力將自身打造成交流互鑒的平臺,改變單純“傳輸-接受”知識空間的定位。

中國社會科學院大學黨委副書記、副校長王新清教授首先對人大法學院建院70周年表示祝賀。他指出,當今世界面臨百年未有之大變局,國際政治、經濟、科技等關系的復雜變化和深刻調整,中國法學界必須根據這些新問題,積極探索新的做法,回應信息時代的法律難題。下一步應當加強法學教育中的自然科學知識傳授,提高法科學生的自然科學素養。

一橋大學法學院院長TaroSakai教授指出,一方面,疫情使我們對網絡教育有了更加全面的認識,它能夠將身處異地的人聯系起來,但卻缺乏學術研討的即時性。另一方面,疫情也讓青年學生能夠通過新知的獲取過程不斷應用新技術。希望我們繼續在青年一代身上發現法學教育的問題,發掘法學教育的未來和潛力,實現法學教育的長遠前景。

第三單元主題發言由中國人民大學國際法研究所所長、國家哲學社會科學研究法學學科規劃小組成員、教育部社會科學委員會委員、中國國際法學會副會長、中國人民大學一級教授余勁松主持。

中央黨校(國家行政學院)政治和法律教研部主任周佑勇教授表示,人大法學院伴隨著共和國的成立走過了輝煌70年,其間,為引領中國法學教育發展、推動法學領域國際化合作與交流等方面作出了卓越貢獻。在工業文明向信息文明轉型時期,法學教育要進行觀念轉變、思維轉換,人才培養需創新性思維,學科建設需綜合性思維,辦學模式更需開放性思維。

倫敦大學瑪麗皇后學院商法研究中心主任IanWalden教授代表成立40周年的該校商法研究中心向喜迎建院70周年的人大法學院表示祝賀。IanWalden教授著重介紹了其任職的商法研究中心創建的創新型法律診所“qLegal”,它幫助學生結合學術知識和實踐技能,鍛煉提升法律實踐中所需的軟技能,是21世紀法學教育的創新之舉。

西北政法大學校長楊宗科教授在發言中講到,人民大學和西北政法大學都淵源于陜北公學,希望人大法學未來給予西北政法大學法學學科建設更多指導。改革法學教育應堅持四個原則,在“為誰培養人”上突出中國立場、全球視野;在“培養什么人”上堅持法治信仰、為民情懷;在“怎樣培養人”上堅持德法兼修、科教融合;在誰來培養上堅持實踐為重,共同育人。

悉尼科技大學法學院院長LesleyHitchens教授憶及訪問人民大學的經歷,表示對人大法學院的教學培養模式、學術研究方式印象深刻。她表示,技術變革下,悉尼科技大學法學院成功開辦了有關法律與新技術的課程,使學生了解法律實踐的未來。目前,技術對律師的作用進入了新階段,教育工作者也應探索律師工作新方式以指導學生更早適應法律實踐。

武漢大學法學院院長馮果教授表示,隨著人工智能時代的破鏡,法律行業也不可避免地受到了滲透影響。在此背景下,未來的法學教育應是一種高度重視和塑造內在價值的人格教育;在法學教育理念中,應確立智能轉型,著力培養適合智能時代的法律人;在教學手段上,必須充分運用現代技術,智慧教學,實現法律和技術融合,實現法學教育改革創新。

名古屋大學法學院院長TomokoMasuda教授表示,今年也是名古屋大學法學院成立70周年,其和人民大學法學院同樣經歷了70年成長,并在這70年中同樣致力于法學研究教育及培養法律專業人士。新冠肺炎疫情改變了我們的生活,名古屋大學從4月起便在線上進行會議、課程,信息交流比以往更頻繁,這必將加速數據驅動型社會的實現。

第四單元主題發言由中國人民大學法學院學術委員會主席、中國人民大學訴訟制度與司法改革研究中心主任、中國人民大學律師業務研究所所長、中國刑事訴訟法學研究會常務副會長、中國檢察學研究會副會長陳衛東教授主持。

中南財經政法大學副校長劉仁山教授在發言中講到,人大法學院有其敬仰的一批國際法教授,包括章尚錦教授、程曉霞教授、余勁松教授和韓立余教授等。他表示,民法典問世是全面依法治國進程中最具里程碑意義的事件,一改國際私法立法模式,更顯出國際私法學界、民法界及實務界對國際私法要走獨立法典立法道路的贊同。

巴西FGV大學法學院院長SergioGuerra教授表示,將技術用于法學教育已成為全球關注的問題。目前,世界諸多傳統法學院都在尋求法學教學和研究的新形式、新方法,以適應技術變革所引致的新需求。而新冠肺炎疫情的流行也證明,技術變革比想象中更直接地影響著法學教育,法學院應抓住機遇,為應對未來法律職業需求而培訓新型法律專業人員。

清華大學法學院院長申衛星教授指出,人大法學院為社會主義法治建設輸送了大批法律人才,為我國法治事業的振興繁榮作出了巨大貢獻。就論壇主題,他表示,智能技術的應用顛覆傳統,也掀起了法學教育范式的轉換。在享受信息技術帶來的便利同時,我們也需冷靜思考新一代信息技術快速發展引發的法律問題、倫理問題和社會問題。

以色列特拉維夫大學法學院院長SharonHannes教授在發言中介紹了其所在法學院的教學及學生培養模式。特拉維夫大學法學院是一所規模雖小但高度全球化的法學院,正因如此,特拉維夫大學法學院的教學因新冠肺炎疫情受到了嚴重打擊。但危機也帶來了新機,SharonHannes表示,目前該校有諸多客座教授利用信息網絡開展線上教學,國際在線會議也在蓬勃發展。

復旦大學法學院院長王志強教授在發言中談到,法學教育首先要順應法學教育的普遍規律,即加強基本功的訓練,中國歷史上沒有經歷過很嚴格的法律形式主義的時代,而未來中國法律教育則需要不斷夯實基礎部分;同時,法學教育也要立足中國本土實踐,開放視野,更全面地看待和考察中國政治體制以及社會架構。

本屆論壇借助科技手段實現線上與線下的云端交流,并通過“央視頻”全程直播,為不同國家法學界同仁搭建了有效對話機制,匯集東西方智慧,回應時代之問。人大法學院是扎根祖國大地的法學院,亦是開放擁抱世界的法學院,更是永葆青春活力的法學院。立足“文明轉型”這個新起點,人大法學院將傳承陜北公學的紅色血脈,圍繞“培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人”這一根本問題,發揮法學教育在全面依法治國中的基礎性、先導性作用,將人大法學院建設成為對中國法治問題具有解釋能力、具有國內引領能力和國際競爭能力,對全球治理問題具有設定能力的世界一流法學學科。

文/徐飛、卞玉揚、李穎、章金

圖片拍攝/韓春柳、楊碩

圖片整理/孟晗、徐武、孫悅奇