2020年6月5-6日,上海交通大學凱原法學院·中國法與社會研究院主辦的以“民法典與社會重構—法社會學與法解釋學的系列對話(1)(2)” 為主題的云端論壇順利舉行。本次論壇由上海交通大學文科資深教授、中國法與社會研究院院長季衛東發起,上海交通大學凱原法學院院長、講席教授孔祥俊出席論壇并致辭,凱原法學院副院長、中國法與社會研究院副院長、特聘教授程金華和凱原法學院副院長、教授彭誠信分別主持論壇并做主題演講。中國社會科學院法學研究所民法研究室主任、研究員謝鴻飛,北京航空航天大學法學院院長、教授龍衛球,臺灣中研院法律所研究員、法實證研究中心主任張永健,北京大學電子商務法研究中心主任、教授薛軍,華東政法大學民商法學科負責人、法律學院院長、教授金可可,中國人民大學法學院教授石佳友,美國耶魯大學法學院教授張泰蘇,英國杜倫大學法學院教授陳磊,澳門大學法學院教授稅兵,華東師范大學法學院教授紀海龍,北京大學法學院副教授戴昕,香港大學法律學院助理教授喬仕彤等眾多海內外知名法學學者出席論壇并做主題演講。

論壇采用嘉賓演講和討論交流的形式,學者們分別結合民法典頒布的背景,以“民法典與社會重構”為議題,展開了法社會學與法解釋學的深度對話。來自校內外數百名師生參加論壇。

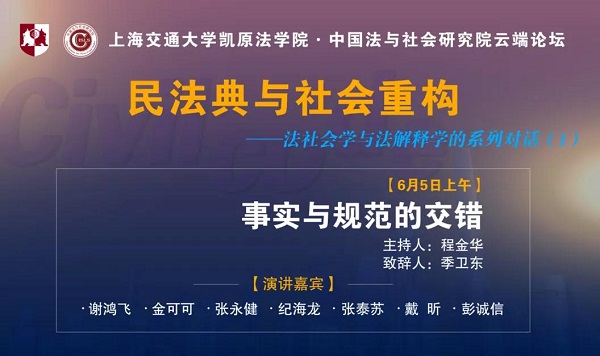

6月5日的論壇以“事實與規范的交錯”為主題,由程金華教授主持。首先,季衛東院長發表致辭,他指出民法典頒布的深遠歷史意義,提出從此民法學的重點將從制定規范轉移到解釋規范,我們勢必迎來一個解釋者時代的論斷。同時,他表明在民法典出臺之際有必要啟動法社會學與法解釋學之間的系列對話,圍繞民法典頒布之后社會重構的焦點,探討在事實與規范之間如何定位,在產權、合約以及民事責任之間如何進行適當組合等不同維度的重要問題。他對來自不同國家和地區的本次論壇對話嘉賓表示熱烈歡迎與誠摯感謝,并預祝論壇取得圓滿成功。

隨后進入嘉賓演講環節,有七位嘉賓先后發表主題演講。謝鴻飛研究員以“交叉學科在民法典編纂中的運用”為題目,結合民法典編纂,闡述了多學科協同研究的重要意義,并提出了多學科協同研究的方法應該分為三個層面,包括法學內部的協同,法學與其他學科的協同以及法學與政府、非政府組織的協同。

金可可教授以“動產擔保交易修訂之檢討:法律移植、交易成本與交易安全”為題目,針對所有權保留制度和價款抵押權制度中存在的無用或有害交易安全的問題,指出了泛擔保主義存在的法經濟學分析層面的風險。

張永健教授以“社科民法教義學:民法典是阻力還是助力?”為題,對民法典中非典型合同以參照適用典型合同規定還是適用習慣、民法條文解釋中可能存在的法經濟學分析方法等問題進行了深入探討,并指出未來法經濟分析的方法應該走向部門法。

紀海龍教授以“法教義學:開放與封閉”為題,討論了法教義學與法律系統的關系,指出法的自治是法律系統的分出與自創生,其系統功能在于穩定規范性預期,并以代碼化和綱要化為基本結構。繼而探討了法教義學的封閉與開放問題,指出傳統法教義學在完成三重研究任務的同時,應當秉持開放包容的態度,引入后果導向等經濟分析方法,最后揭示出“無社會學的教義學是空洞的,無教義學的社會學是盲目的”的結論。

張泰蘇教授以“關于法典化的經濟后果的幾個問題”為題,對國內民法典法典化的經濟后果從辯證的角度進行了批判性的分析,提出了法典化本身與民法典中具體實質內容的價值應歸屬于兩個層面的不同問題的觀點,他指出法典化帶來的邏輯充分性、系統性、穩定性和信息成本降低的價值可能存在值得商榷之處,并表達了法典化本身的政治價值可能遠大于其經濟價值的觀點。

戴昕副教授以“豐碑的投影”為題,首先肯定了民法典是我國法治發展史上一座偉大的豐碑,具有深遠的歷史意義,繼而以豐碑的投影為主要討論話題,結合民法典中的離婚冷靜期制度、性騷擾條款、高空拋物致害責任等內容,揭示了法典之外豐富的社會生活,表達了其對民法典未來應如何應對多變的社會現實的冷靜的學理思考。

彭誠信教授以“民法典如何受道德影響”為題目,闡述了道德與倫理思維在《民法典》中的體現包括繼續維持好人思維的拾得遺失物制度、從常人思維到壞人思維轉變的縮短重大誤解的撤銷權行使期間為三個月的制度、從壞人思維到常人思維的自己代理和雙方代理效力待定制度、促使常人轉變為好人的制度性激勵條款如“見義勇為”條款。繼而探討了法律思維在《民法典》中的體現包括為了實現某種社會治理效果而采取的不純粹法律思維,比如綠色原則條款、高空拋物致害責任條款,以及不純粹的法律思維導致的不當的法律制度設計比如“英雄烈士”人格利益保護條款、欺詐脅迫一元撤銷效力條款。最后基于我國現實中存在的融資租賃、P2P詐騙和假結婚、假離婚等現象,指出該類現象的出現都是由于敗德造成的結果,對此法律必須有所回應,揭示了“好的制度能使人變好,壞的制度能使人更壞”的結論。

在七位嘉賓精彩紛呈的演講之后,云端論壇進入到了討論交流環節,各位與會嘉賓圍繞民法典的經濟價值、法經濟學分析方法如何與法教義學進行銜接等問題展開了熱烈討論,并形成了觀點的交鋒與碰撞。最后,季衛東教授對上午的論壇活動進行了總結,他指出了事實與規范之間的溝通,法社會學與法解釋學之間的溝通都是十分必要的,可以提煉出更多的問題促使廣大研究者進行深入的考察。

6月6日上午的論壇以“物權、合約以及責任的組合”為題,由彭誠信教授主持。首先孔祥俊院長發表致辭,他指出,民法典的誕生既是一個結束,又是一個開始,是編纂和整理工作的結束,也是應用和研究工作的開始,由民法典所展開的廣闊研究前景,需要從法解釋學、法社會學等多個角度進行發掘。

隨后會議進入嘉賓演講環節。龍衛球教授以“《民法典》對于中國社會重構參與努力與得失評估”為題,首先對《民法典》的屬性以及社會意義進行分析,然后指出,堅持中國特色社會主義和堅持社會回應是《民法典》參與社會重構的兩大基礎,并結合《民法典》各個編中所涉及的社會治理機制展開討論。他在最后對民法典的進步屬性進行肯定,并針對市場經濟背景下的社會問題,提出我們是否需要社會法的問題。

石佳友教授以“民法典中的‘治理’價值”為題,關注治理與民法典的關系。他認為民法典不是一個單純的技術性法律文本,而具有促進治理現代化的“政治使命”,他進而結合多個生動的事例,從民法典與公私法的交融、私法的規制功能、民法典的價值協調三個角度展開了討論。

薛軍教授以“民法典對信息時代”主題,關注的是過去20年以來我國社會生活發生的重要變化是否充分地反映到了民法典的編纂中這一問題。他認為,民法典需要對新的社會形態進行回應,這種新的社會形態就是網絡空間的出現。雖然我國民法典對信息時代帶來的問題給予了充分關注,也在許多條文中進行了積極回應,但是這種回應是情景式的、碎片化的,未來我們應將這種零散的回應發展成為關于e時代的法典的全新體系化理論,而在這個理論的構建中,我們需要法教義學和法社會學共同介入,才能讓中國民法典在信息時代真正妥帖地運用于未來的社會現實。

稅兵教授以“‘倉儲式’民法典:后疫情時代的變與不變”為題,圍繞“民法典作為精神符號如何存在”以及“民法典未回應什么”兩個問題展開討論。他認為,我國民法典正處于“倉儲式”階段,民法典的精神符號意義終究是暫時的,只有將民法典落實到裁判中去,并通過裁判規則對未來社會生活產生影響,即通過裁判產生治理效能,才能發揮民法典真正的生命力。

陳磊教授的演講題目是“技術革新與民法典制度設計”。他首先從歷史角度,圍繞工業革命以來的侵權責任發展、建筑物區分所有權對一物一權的突破等例子對技術革命對一國私法制度的影響進行了生動的論證。隨后,他圍繞民法典中建筑物區分所有權中的業主自治問題、土地登記制度的選擇問題進行討論,認為我國民法典對技術革新所帶來的一些問題進行了回應,但同時這種回應也有需要進一步提升的空間。

喬仕彤助理教授以“民法典:權利與治理”為題,他認為,民法典除了作為市民權利的憲章,在社會治理中的也發揮著重要作用,因此他結合了我國民法典中的業主權利和婚姻制度,對權利與治理的均衡問題進行討論,并結合民法典中有關技術革命、土地制度變化等條款,對立法與發展的平衡進行分析。最后,喬教授從成本-收益的角度,指出了我國民法典編纂可能存在的問題。

程金華教授以“社會事實的規范化----從工業革命到信息革命”為題,從另一個角度思考了“民法典對信息化時代的回應是否是成功”的這個問題。他借用《民法典》制定的契機,針對立法的一般性現象,討論了認知革命對立法的潛在影響。他認為,本部《民法典》是工業化末期法典化的“集大成者”,但從認識論來看,對已經到來的信息化時代并沒有預留太多的想象空間。而隨著科技的高速發展,新的認識論和認識工具對社會事實的類型化以及社會事實類型化基礎上的規范設定,會帶來非常長遠的影響。

嘉賓演講結束后,會議進入討論交流環節。張永健教授就本次會議中多位嘉賓提及的業主權利進行提問,與會嘉賓紛紛就該問題發表見解,展開熱烈討論。最后,季衛東教授對本次會議中所涉及的民法的純粹性、民法典對社會的影響以及對民法典的技術性研究三個問題進行了總結發言。彭誠信教授作為主持人,代表中國法與社會研究院以及上海交通大學凱原法學院向與會嘉賓表示衷心感謝,并期待與各位學者再享學術盛宴。本次“民法典與社會重構”云端論壇圓滿落幕。