時間:

地點:中國政法大學昌平校區明法樓308教室

大家上午好,今天天寒地凍的,大家從老校來到新校很辛苦;今天也是我們中歐法學院2010 級博士生系列講座的最后一講。最后一講讓我來講一個可能與大家關系最密切的課題。如果說人權法律方法等離大家的距離比較遠,今天的這個題目應該是離大家最近的。今天在座的不僅僅有我們中歐法學院的博士生,也有法學院的博士生,還有一部分是碩士生。但是我想這個道理都是相通的,無論是碩士研究生還是博士研究生,他做出的研究都應該具有獨創性。

我記得當年我快畢業的時候,說要授予我們學士學位。我是1978 年上的大學的,1981 年國家開始大規模地實行學位制度,所以我們畢業時將要被授予學士學位。當時授予學位的要求是所有的成績都要達到優秀和良好以上,如果有的課程成績僅僅是及格的話是不行的。當時我們達到優良成績的,在班上可能不會超過三分之一。所以說我們既有點興奮但又有點擔心,如果按照這個要求,大部分人不能被授予學士學位。這可以反過來看,我們對一個學士學位的重視程度。被授予學士學位就意味著有一個Title 了,不僅僅是畢業了,而是一個學士了。按照中國傳統的士農工商的思想,雖然這個“士”不是士大夫的“士”,而是學士的“士”,但我們依然覺得這個“士”是一種榮譽。我們那一代人對于學士這么看重,但在今天看來,學士算什么呢,連博士都不算什么了。這反映了兩個時代對于學士的不同態度,當然不是說今天的人輕視學士,但至少是習以為常了。既然在座都是博士研究生、碩士研究生,那我想你們的成果是一定要與你的原創性、你的獨創性、你的創新性連在一起的。如果沒有創新,那我覺得即使你拿到了這個學位也是名不副實的。我回想起我大學寫畢業論文的時候,當時寫的是國際法上的一個問題,寫的是國際組織在國際法上的主體地位。現在回過頭去看,雖然這篇論文沒有發表,但是在我看來至少已經達到了碩士的水平,因為我花了好幾個月時間泡圖書館,雖然當時也沒有什么外文資料,但是看了很多翻譯過來的資料;這篇學士畢業論文寫了三四萬字,被評為優秀。我說這些并是不為了說明我對學術采取什么樣的態度,不是這個意思,我是說凡是能稱其為論文的,無論是與學位相關的,還是平常的論文,它一定是要具有原創性,要具有獨創性。所以今天我選取了這個題目,這個題目我在不同的場合講過,當然講的深淺不一樣,今天應該是最全面最系統的一次來講授這樣一個主題。

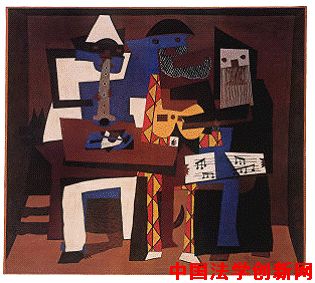

那么在講授之前,我想給大家上網看一下畢加索(Picasso)的一些畫。

讓你們想象一下。我2008 年到歐洲去的時候還到了畢加索的家鄉去過,他的家鄉在西班牙南部的一個中心城市馬拉加,當時正在舉辦畫展,由于時間關系沒有進去看,但在街上就能看到大幅的廣告和宣傳畫。對于畢加索大家大概都有所了解,先不說他的政治傾向,他是一個和平主義者和反戰主義者;就是從他創作的這些畫來看,畢加索的很多畫都是這種風格,比如說他畫的眼睛、手、腳都不是像通常那樣長的,鼻子也不是向我們平常一樣安放在正中間的位置的。這在很多時候也反映了他對社會的看法,是反社會的,超常規的;從我們學術研究的角度來講,也可以看出他對藝術的獨創性的、原創性的、不同于別人的、不同于常規的思維方法。這是一種從事藝術、文學,包括我們從事學術研究應該培養的思維方式。不創新就等于死亡——創新對于藝術來講確實是一種格言或者說是一種生存法則,創新對于藝術來講這是它的生命底線;但在我們學術界對這一點的理解還不是太深,但是事實上應該也是這樣的。這里就不太多的講畢加索的畫了,回到我們的主題上來。

引言:問題的提出——如何當博士生

之所以講這個題目,我們還是從問題入手,如果沒有什么問題,那么對它的大部分研究是沒有什么意義的。在創新方面存在哪些問題值得我們去思考呢?一個問題就是現在很多人不知道怎么當博士生。12 月也到了博士生報名的時候,我也收到很多email,也接到電話,我當然也很歡迎他們考取我的博士生。我一般會反問他們,你想跟著我做什么呢?很多人會說:你讓我做什么就做什么。但是我怎么知道你能做什么,又不能做什么呢?通過這樣的簡單的電話交流常常引起我的這種反思,這讓我得出一個結論,有相當多的博士生,不清楚的就是怎么樣來做學術做學問,不僅在考試時,包括進來了以后,不同程度的存在這樣的問題。我每年都給博士生上一學期的課,絕大部分法理的博士生都參加了我的導師指導課,因此可以說我對博士生的了解不是一知半解,而是通過一學期的學習和討論去了解了的,我從中感受到的是:有百分之三四十的人不知道該如何去做博士生,這個問題是相當嚴重的。下面要講的問題是從兩個方面展開的。

第一,博士論文存在的學術道德問題

我也是幾個學院學術委員會或者學位委員會的主席,因此親身經歷過我們獨創性的學術打假制度。這可能是中國貢獻出來的一種獨創性的制度,雖然在西方也有這樣的打假,但是沒有我們國家這種制度性的打假。

我簡單舉幾個數字來說明一下這個問題。以法學院為例,法學院的打假是比較早的,從2006 年開始;現在我們有專門的打假軟件,偽劣的商品猖獗也鍛造了我們打假的體系。這是法學院的一個基本的打假數據。

2006年打假數據:

24篇碩博論文抄襲19篇

其中10% 以下6篇

10-25%8篇

25%以上5篇

2009年春季打假數據:

15篇碩博論文抄襲

其中10% 以下8篇

10-25%3篇

25%以上4篇

最多71.34%

這是法學院2006 年的打假情況,抽查了24 篇博士論文,就有19 篇涉嫌抄襲;其中抄襲達到10%以上的又占到一半。之前是抽查,現在我們已經漸漸開始普查了。再看一下近期的情況,2009 年春季答辯有15 篇碩士和博士論文涉嫌抄襲,當然這個數字有所下降,因為那時候已經開始普查了。但是抄襲最多的一篇抄襲篇幅卻占71.34%,這是聞所未聞的。后來我們發現,他基本上是把別人的一篇文章拿過來,使用別人的基本骨架,一經對比,發現抄襲率達到了71.34%;剩下的百分之二十幾也可能是從別的地方抄過來,后來理所當然的就取消了他申請碩士的資格,因為這太嚴重了。我本人也遭受了很多次這樣的抄襲,包括一些本校的教師抄襲我的。

我們研究生院對于抄襲的規定是嚴厲的,當然也有一個調整的過程。曾經,抄襲10%以上立即取消學位資格,后來抄襲的太多了又稍微放寬了,現在是抄襲20%以上才取消學位資格。我們的制度規定還是比較健全的,但是并沒有杜絕抄襲現象,雖然比例是降低了一些。但是對于我們這樣一些將來要掌握司法大權,或者說要來負責治國安邦的人來說,這么多的抄襲是令人深思的。尤其是這幾年,我們在授予法官檢察官相關的學位時發現了這樣的抄襲現象,這是很可怕的,因為他們本來就在司法工作崗位上。我記得江西省某市一個檢察長,他通篇的論文是抄襲的,但是他根本不知道是抄的哪里的,后來在他申辯時查出他的論文是請別人寫的,當然就取消了他的答辯資格,他也不可能拿到學位。這不僅是一個學術規范的問題,也是學術道德的問題。這個問題不僅在學生身上存在,在教師身上也存在。比如我們學校的商學院也發生過教師嚴重抄襲的行為,最后也對這樣的教師做出了比較嚴重的懲罰。

針對這一問題,讓我想起了康德(Kant)墓碑上的墓志銘:有兩樣東西,我們思索得愈久,就愈使我們心靈充滿景仰和敬畏:我頭上的星空和我心中的道德法則——引自《實踐理性批判》。如果一個人沒有這種敬畏,就會導致這種學術道德的淪喪;對于今天的中國來說,這種學術抄襲引來的禍害是非常巨大的,真的是無所畏懼,就像王朔講的“我是流氓我怕誰”,還有最近出現的一種“我是警察我怕誰”的這樣一種想法。在座的每個人,通過不同的途徑都會感受到這種道德的淪喪給我們帶來的反思。

第二,創意闌珊

創意闌珊,也就是說沒有什么創意。我現在引用的數據不僅僅是學術方面的。從2008 年開始,有兩個機構, 英思雅德和印度工業聯合會,每年都會發布全球創新指數,也就是所謂的GII,用來判斷一個國家的創新程度。今年三月份,這兩個機構又公布了GII 的數據,排在前三位的是冰島,瑞典和香港。再看其次的有瑞士第四,丹麥第五、芬蘭第六、新加坡第七、荷蘭第八、新西蘭第九和挪威第十。可以看到都是北歐的,主要是歐洲,當然也包括一些亞太地區的國家,總而言之都是一些小的國家排位靠前,而一些經濟實體較大的國家排位都比較靠后。中國是排名第43 位,今年比去年排名有所下降,去年是38 位,但是在所謂的金磚四國中,中國還是排第一的。GII 是怎樣來衡量國家的創新程度呢?它從投入和產出的角度來設置了一些指標,包括機構、人力、常用與ICT 基礎架構、市場復雜度和業務復雜度五個投入參數和科學與創新成果、健康要素兩個產出參數。

改革開放以來,中國為世界貢獻了兩個關鍵詞:中國崛起和中國模式。我們來對比一下中國經濟的發展,會發現這很明顯是不成正比的;我們的GII 排第四十三,但我們的經濟總量是排第二的,這是非常不相稱的。全球都可以看到標志著Made in China 的產品,但是這些產品中很少是中國自主開發自主創造的。所以中國被稱為世界工廠,這個詞既有褒義又有貶義。如果從創新的角度講,這在很大程度是一個貶義詞。我們只是簡單的生產者,而不是創造者,甚至還只是一個簡單的制造者。所以存在著這樣一種現象,一方面中國有著全球最快的GDP增長速度和生產著世界上最多的日常用品,像電視、襪子、帽子,另一方面卻又在創新的跑道上落后于人,這就是全球化進程中的中國形象。可能在一定時間內可以維持經濟增長,但是它的可持續性比較差。現在很多西方國家都開始把生產線轉移到勞動力成本低的國家去了;而且如果聯系到人權的主題,也存在很多問題,不知道各位意識到沒有,這是我們犧牲勞動者的人權為代價的。比如說這些勞動者的工資沒有保障,待遇十分低下,勞動條件惡劣,福利條件差,犧牲健康。

這都是以犧牲人權為代價的,這也遭致了許多西方國家人權活動家的批評,比如說經常會發生抵制中國生產的鞋子等這樣一些民眾的自發性運動。這不僅是創新枯竭的問題,也涉及到一些政治上比較敏感的問題。

講完大的方面,下面我們來講一下小的方面。根據我近些年的經驗和總結,在我指導博士論文、評閱外校和本校論文的過程中,總結出了6 個方面的問題。

(1)主題陳舊

我現在拿到的就是本校一些最新項目的清單,一個是博士生創新項目(50項),一個是優秀博士生培育項目(17 項)。我就以這個為例。這些項目的申請7者和在座的各位一樣,都是2010 級的博士生,名字我就隱去了,還是要保障這些人的隱私權的。為什么說這些項目的主題陳舊呢?我們在討論的過程中,相當多的評閱人都感受到,創新實踐活動中的50 多個項目,相當少讓人眼前一亮。舉個例子,題目名稱《中國與美國律師事務所的內部治理和職業狀況調查》,這樣的一個題目應該說是太陳舊了。事務所的內部治理已經談了很多年了,職業狀況調查也沒有什么新意,即使是加上了中美比較,但是由于其本身的主題比較陳舊,對這兩個超級大國進行比較也是缺乏新意的,何況他根本沒有辦法做這樣的事情,可行性都成問題。不說可行性,單單談論這個主題也是非常陳舊的。還有比如說《破產管理人理論與立法的完善》,這樣的題目能叫創新么?還有《反恐特殊偵查措施研究》、《知識產權訴訟程序問題研究》等等,我就不再舉這樣的例子了。總而言之,絕大部分題目,至少從題目上就沒有顯示出它的創新性,至少不像剛才看到的畢加索的畫,能夠給人在視覺上造成沖擊。這樣一些沒有創新性的題目,其實很多題目的內容都超出我的研究范圍,但是我一看還是失去了興趣。再比如法制史這個學科,甚至連一個平庸的題目都找不到了,連續好多年好多人寫相同的主題,連標題都是一樣的;比如中華法系的重構,連一個新的題目都找不出來。

順便也說一下,這些標題大都是沒有什么新意、沒有創意的,即使我們看到內容有些創新但是也沒有在標題上反映出來。這些標題都是僅僅界定了范圍,但是沒有把思想和立場反映到標題上。一個好的標題應該既能界定范圍也能反映論文的創意,最好的標題是二者統一的,通過這個標題,應該能反映出你的研究領域,也能看到你的創新在哪里。在座的絕大數人都沒有考慮到這個問題,都只是考慮研究范圍,而沒有把自己的研究的新意反映到標題上去。在當前這種信息爆炸的時代,這種沒有創新的標題有時候讓人一看就沒有興趣,沒有耐心去看你的文章。必須要在標題上有創意才能讓別人有興趣去往下讀,所以這個問題無論是博士論文還是碩士論文中,你們都要切記注意。

(2)缺乏命題

命題是什么?命題就是你的立場、你的觀點。比如說我們應該實行市場管制呢還是實現自由準入的制度呢。比如說,今天公布了北京市交通問題的新政,今后每個月只發放2 萬個牌照,并且采用搖號的方式產生。有的人認為這種事情就應該由政府采取相應政策去進行調節,有的則認為應該自主處理。這個就是命題,就是你的立場、你的觀點、你的判斷;但是我們相當多的論文是沒有命題的,厚厚的10 萬字,沒有命題,找不到他在論證什么,只看到他在這個領域做文章,但是看不到他的核心命題。正確的方法應該是在一個大的命題下有幾個小命題來支撐他的論證。我再舉一個例子,怎樣去界定公共利益的問題,有的人就主張去進行一個明確的界定,起碼用列舉的方式;有的人就反對,認為這種方法完全不可取,只有等事件發生以后由司法機關去界定。這就是兩種觀點、兩種命題,一個是實體的客觀的公共利益,一個是程序的主觀的公共利益。在這個大的命題下,如果你贊成程序的主觀的公共利益論,那么下面就應該還有幾個次主題來支撐它,論文內容都是圍繞主題來展開的。不要你寫了好多,別人看了卻不知道你要證明或反駁什么,這是最要命的。即使你的研究領域不是最新的,但是你的命題是創新的,也是可取的;人文社會科學就是這樣,有些問題是幾千年來都在爭論的。這也是人文社會科學經常被自然科學嘲笑的原因,有些爭論了幾千年的主題,比如法的本質是什么,人的本性是什么……這個批評有一定道理,但是這和自然科學確實不一樣;后人需要對前人的思考進行再反思或者再批評。自然科學的課題是更新換代層出不窮的,比如電腦的奔1 奔2 奔3 奔4;再比如mp3 一直到mp7;一代一代的非常清楚;再比如我們用的家電,大家的感受都非常明顯。但是人文科學由于這個主觀性,幾千年的東西都一直在講。這個是主體的意識投射到客體上,也就是哲學上講的客體的主體化。

(3)缺乏問題意識

這是什么意思呢?問題可以分為兩個方面,一個是理論上存在哪些需要克服的障礙。以類比思維為例,但是我們始終還是沒有把類比具有危險性的理由講的十分清楚。我們法學的問題不是純理論的,不是和實踐沒有關系的,因為法學的應用性非常強。因此它的問題是通過實踐表現出來的,因此我們的論文不僅是要解決理論問題,更重要的是要解決實踐的問題。我們的很多作者都看不到它要解決的實踐性問題,這樣就更看不到它的理論性問題了。所以我看到很多論文通篇都是介紹別人的思想,普遍存在沒有講出自己的新意的問題,自己沒有獨到的發現,沒有講出自己的新意,缺乏問題意識。一個是對實踐的觀察,一個是在理論上的思考,這兩個方面是關聯再一起的。有些學科是形而上的,和實踐的關聯稍軟一些,而我們法學,尤其是部門法學,跟實踐的關聯還是非常緊密的。

(4)不進行學術總結

這個問題相比前面來講,存在的程度要稍輕,因為我們之前特別強調了對文獻的把握,但是仍然存在這種現象。在我的印象中,至少有三分之一到四分之一的學術論文在這方面有很多缺陷,很多論文虛晃一槍,用幾頁紙簡單地說了一下研究背景,沒有完全了解國內外研究情況。學術總結的目的是什么呢?就是找到自己的起點,找到別人停下的地方,這正是自己要起步的地方。很多人就找不到別人停在什么地方,那就意味著可以任意起步,行家里手一看,你的很多工作都是前人做過的。學術總結的目的就是在于看到別人的終點,并當作自己的起點,這是學術總結的目的。相當多人沒有做到這一步,因此導致了不知道自己的起點再哪里,這個問題也是普遍存在的。博士生進校時都有一個研究計劃, 平常的學習都是圍繞這個問題展開的,都是在進行這個方面的積累,是在尋找博士論文的方向。其實這在西方已經成為慣例了,他們錄取的條件就是兩個,研究計劃和成績評分,其中最重要的就是研究計劃。這個東西對教授很有吸引力,他一看研究計劃, 看到你是可造之材,那么就愿意錄取你。但是我們多數人的研究計劃比較空,沒有進行深入的思考。

(5)結構失衡

最后兩個問題在形式上多一些,其中一個是結構失衡。就是比如說一篇論文中,第一章是學術綜述,第二章還是類似的綜述,真正的要展開論述的命題僅僅用了一章,僅僅是五章中的一章。好的結構是要用一章把所有背景的東西都交代完,或者直接把所有背景統統都放在導言里,然后剩下的幾章都是對命題的展開。所以一篇論文只要看一下它的結構就知道它是否合理。我后來也在思考這個問題,這個問題也是跟前面沒有問題意識聯系到一起的,他提不出命題,大量的去說別人的東西,真正到了自己論證的部分就虛晃一槍,草草收場。只有極少數的人的確是不懂得結構的意義,他還是有自己的東西,但是沒有把這些自己的東西擺在最重要的位置。應該學會把自己看重的東西放在最重要最顯眼的位置,比如開會的時候坐主席臺上中間的人肯定不是無名小卒。所以要花大力氣來論證自己的東西。

(6)不懂論證

有些人也有自己的人命題,能夠發現很多問題,但是不懂如何進行論證,自己的東西無法展開論證。論證方式有很多種,不同的學科論證的方法不一樣。比如說寫一個觀念或概念的考察,是對前人研究的再研究。比如怎樣研究薩維尼(Savigny),要去看前人怎樣去研究薩維尼,怎樣去研究薩維尼的研究方法,你不僅要面對薩維尼,也要面對薩維尼的研究者。要提出自己的評判,不能簡單說同意不同意,要有自己的反駁,自己的立論。沒有自己的立論,沒有展開論證,文章當然寫不長。論證一般有立論和駁論,立論專門談自己的觀點,但是目前又哪一個領域是別人沒有涉足的呢?很少。因此我們就不得不面對前人的研究,因此要對前人的研究表明立場,要贊成或反駁前人的觀點。很多觀點在辯駁中才被證立、才成立。不懂論證也是一個普遍存在的問題。在論證過程中也需要使用一些方法,比如用司法中的案例來進行反駁。我們寫文章就是為了說服別人,我們用了這么多方法就是為了說服別人,用了這些方法,當然你的說服力就強一些。

這是我這么多年來帶博士生和看校內外博士生論文總結出來的六大問題。這就是導言部分。我講這個導言就是為了告訴大家,怎樣去發現問題,怎樣去寫論文。為什么要研究它,發現這么多問題,這就是我研究的動力。

一、論文的名字叫獨創

下面正面來講論文應該具備的獨創性,怎樣才叫做獨創性。如果我前面講的問題都是講沒有原創性的問題,那我下面正面來講什么叫做獨創性。我相信你們一般很少見到這樣的標題吧——論文的名字叫獨創。我們一般都是用寫作注意的方法、規范這樣的標題,比如《怎樣來寫法學論文》,這樣的題目比較平淡,沒有把他要講的核心的內容點明。論文的涵義就是獨創,不是獨創的東西就不叫論文,那只能叫文字、文章,但是不能叫論文。論文一定要是對一個新的東西的論證,這才叫論文,所以論文本身就是獨創的代名詞。所以我才使用了《論文的名字叫獨創》這樣的標題。我認為論文的名字叫獨創,它不是隨筆,不是散文。

古人的寫作和今天不一樣,他們講究義理、考據和文章三個要素;他們不講獨創,這個可能對我們今天的寫作有一些影響。義理就是義理大道,比如“以天下為己任”、“先天下之憂而憂”。第二個就是要重考據,誰誰誰怎么說的,這是中國的傳統。孔子說述而不作,作就是創作的意思;我只是重復前人的觀點,然后自己再解釋一下。所以中國的學問很多就是考據學、解釋學,很少有獨創性的東西。第三個特點就是要講究文采,文章就是文采、修辭。當然不同的時代、不同的學派也有所不同,比如清朝的時候注重考據,而文采則在每個時代都有講究,一般來說如果這三者完美的統一起來就是上品的文章。但是你從中可以看出,無論講哪一點,中國人寫文章是不注重獨創的,原創性和獨創性都不強。我們講的義理都是別人重復過一百次的道理,只是用另外一種文采來把它再現一次。我們今天講的論文不是一種本土的概念,中國過去講的主要是作文、文章,沒有論文的概念。論文是隨著科學走入中國時才開始出現的概念,論文被用來進行論證。

下面我從幾方面來論證什么叫做獨創,或者說是獨創的一些標準。這個可能不是特別全面,但是至少給出一個讓大家思考的原型。

第一,開創出一個新的領域,開疆拓土

如果能達到這樣的水平,能開疆拓土,當然是具有獨創性的。比如說中國人很大程度上不是一個公民,人們被分成一個個小的共同體,叫做單位,在今天我們還深受影響,比如經常會問你是哪個單位的,單位會包辦你從搖籃到墳墓的方方面面,當然目前這種單位也在慢慢被打破。但是在中國至少有三四十年是這樣的,比如有的人一直從幼兒園到小學、中學、大學再到畢業后留校工作最后老死在這個地方,這種人不在少數,尤其是在北京,還有這樣的一個個大院,比如海軍大院、空軍大院、文化部大院等等,這個大院里面什么都有,你可以不出去在這里生活一輩子。我們說起來你是一個公民,但是實際上你是一個單位人。真正影響你的生活的是這些單位的規則,而不是那些國家的法律法規,那些東西通過單位規則給具體化了。比如過去的住房都是單位分發,并且是依照一些詳細的規則,比如工齡、校齡、職稱等影響因子,最后進行排名打分來分房子。長期以來,我們是受到單位規則的影響的。但是單位規則這些東西在法學界很少有人去研究,是社會學界首先關注到這一方面。比如說提出“單位人”、“單位社會”這種概念,就是原創性的。如果你在這方面做出研究,比如單位規則概念的提出本身就具有獨創性。還有一種概念我們稱為軟法,比如北大有個軟法研究中心。我們稱國家頒布的具有強制力的法律成為硬法,而軟法就是事實上通行于行政管理當中的剛性不是那么強的一些規則,包括一些潛規則,包括單位發布的一些規章制度。這些概念的提出本身是具有創意的。如果你開辟了一個新的領域,那么你就是具有獨創性的。

第二,針對某些舊的問題提出了新觀點、新解釋、新結論

這里舉一些法理學或者部門法的例子。比如什么叫做法律,這是法律觀要回答的問題。過去我們都講是國家制定的法規叫做法律,就是law in paper,但是后來就有人提出了行動法律觀(law in action)。法律觀這個領域是老的,但是提出了一種新的解釋,特別強調法律運行的狀況和對它產生影響的因素,這就是龐德(Pound)提出的行動法律觀。這個當然就是具有獨創性的,一直到今天我們依然認為這是龐德對法學的一個重要貢獻。

第三,提出了新的方法,拓展了方法的新領域

比如過去我們講邏輯推理的方法,主要是演繹和歸納,后來皮爾斯(Pierce)提出了第三種,也就是設證的方法,大大拓展了推理的領域。還有耶林(von Jhering)提出的利益法學,我們過去判案是看是否符合法條,但是耶林提出了對當事人的利益和當事人相關的社會利益的衡量, 要比是否合法更重要。這是我們的目的,我們執行法律的目的就是要去規范、考慮或者最大化這樣一些利益;利益法學又和耶林提出的目的法學是緊密相連的。所以說,他提出了一種新的法律觀的視角,這在今天對司法界的影響還是非常大的,我們經常用利益衡量的方法來對案子進行判斷,這樣的理論當然具有原創性。

第四,運用其他學科的方法回答本學科的老問題

比如用系統的方法、經濟學的方法、社會學的方法來回答法學的問題。運用最成功的應該是德國的法社會學家巨匠魯曼(Niklas Luhmann),他比較全面的運用系統的方法回答法律的問題。比如法律的功能的問題,他說維護社會的公平正義不是法律的獨特的功用,政治家道德家也會講公平正義,這是沒有獨特性的;他認為法學的功用,法學的獨特作用在于減少社會的復雜性,把一個混沌的社會打理的井井有條,使社會相對簡單化。順便講一下,魯曼應該說是一個天才,他是德國Bilefield 大學的教授,曾經長期領導了一個交叉學科中心。Bilefield 大學歷史非常短,但是它的建筑非常有特色的,整個大學只有一棟建筑,這座大樓像迷宮一樣,當時我去講座時走了20 多分鐘才走到講堂,但是沒有迷路,因為指示特別清楚。在德國要做完HABI 后才有資格做教授,這個過程一般要五年左右。但是魯曼太優秀了;他上午答辯他的博士論文,答辯的過程中由于他的論文太有獨創性了,委員會決定就同一篇論文進行教授資格的答辯。然后下午用同一篇論文答辯,他在一天中同時獲得博士和教授的Title。但是就是這樣一個優秀的人也受到法學界的排斥,他被很多大學的法學院拒之門外;因為他用系統論協同論來研究法學,被認為是旁門左道,我們法學家還是比較保守的,而他卻打破了這種傳統的思維定式。后來他名氣越來越大,很多法學院又邀請他,但是他不去。魯曼去世的時候還是比較年輕的,他1998 年就去世了,只活了不到70 多歲。這對人文科學家而言是英年早逝的,是非常可惜的。

第五,交叉學科研究

這是顯而易見的,現在在互聯網上越來越多的可以看到交叉學科的字眼。在古代各個學科是大一統的,包羅萬象的,如今學科逐漸分裂為過于封閉過于獨立的學科,不利于對某一問題進行全面的綜合的研究。但問題不具有學科性, 例如交通問題,不是某一個學科的問題,不僅是法學問題,還有可能是政治問題,很多學科都可以介入該問題。這一對象并不具有學科性,學科是一種人為劃分,是在分析基礎上的綜合。如果說過去的綜合是混沌的沒有分析的綜合,那么今天我們的綜合是分析基礎上的綜合。美國的社會學家華萊斯坦(Wallerstein)寫了一本書《開放的社會科學》,認為學科間本來是不存在界限的,沒有政治學、法學、心理學這些獨立的學科。雖然這種觀點不被大多數人認可,但是我們也不能固守在學科的這種范圍。所以就產生了一系列的法律信息學、法律社會學等交叉學科。從事這方面的研究是具有創新性的,但是這方面的研究是要求比較高的。比如法律信息學,你專門懂法律或者專門懂信息學都不行,你需要兼備兩科知識,同時對某一方面有較深了解。今天這樣的交叉學科是比較時髦的,但是做得好的還是比較少的,尤其在中國,研究者們的知識還是大多都局限在一個領域,對其他學科的了解還比較少。當然這不能一蹴而就,還需要一個過程。

第六,做出了前所未有的高水平的綜合或描述

并不見得只有前面講的才叫做創新,當然那個創新性的要求是較高的。如果你做出高水平的綜合或描述也算, 我舉兩個例子: 中國近代人權觀演變、禮與法關系這樣的成果,也是具有創新性的。由于時間關系就不展開講這些例子了。

總之, 論文一定是要有創意,但是有創意不一定都是正確的, 有創意也會犯錯,比如人家都用腳走,你卻用手走,這個很有創意,但是卻不是那么正確的,是不太方便的,所以并不是說有創意是和正確劃等號。再舉個例子,牟其中就是非常有創意的一個人,是一個著名的企業的家。他認為“只有想不到的沒有做不到的”,就是我們說的“人有多大膽,地有多大產”。比如說, 在對西北干旱的問題上,他的想法就很有創意,他說把喜馬拉雅山炸開一個

二、寂靜寫春秋

然而我們怎樣來發現創意呢?創意從何而來呢?

第一,創意來自于積累,是可遇不可求的

不是天天呆在家里創意就來了。我經常舉的一個例子,說創意如同打擦邊球,沒有人專門去練擦邊球,只有長期積累才有可能在關鍵時候靠這個得分。這是在千百次的、數十年如一日的訓練過程中得到的,這個概率只有幾十萬分之一。創意來自于平時的積累。

第二,秉承古典大學的精神,耐得住寂寞,躲避塵囂

這里由于上次講到大學時講過這個問題,所以就不多講了。

第三,要有比較自由的學生環境,“自由成學術”。

只有自由才能真正的鑄造學術。這有一些例子:海德格爾(Martin Heidegger)及其弟子,沈從文,何兆武。海德格爾我就不詳細說了,就舉何兆武的例子吧。他畢業于西南聯大,寫了一本《上學記》;他轉換過很多專業,又學外語,又學哲學,又學歷史。他總結自己的成功時說,是來自于自由的學術體制,而不是什么物質條件。他從親身的感悟來說,自由的學術氛圍是對人的成長最重要的;這是他親身的體會,學界事實上也證明了這一點,在這種自由寬松的環境下才能夠產生更多的偉人和大師。例如在中國的學術界,產生這些大師比較集中的時期是民國時期,因為那時候盡管社會動蕩,但是恰恰是在這種夾縫當中,顧不上對大學進行管制時才有了一個自由的空間,才產生了在世界上能立足的大師。現在條件雖然好了,但是卻沒有產生這種大師,你看沈從文、何兆武等人都是1949 年以前就成長起來的,反而在1949 年之后他們的貢獻卻少了;自然科學家很多人也是如此。因此我才將這一點總結為“自由成學術”。

第四,要沉得住氣,不要熱衷于學術活動或者“學術廟會”

那些雖然很熱鬧,但是回來后發現實際什么都沒做。雖然花樣繁多,但是卻沒有什么干貨。所以說, 我們現在搞的什么排行榜、十大中青年法學家、名師講堂等,這些都充滿了反思和諷刺;比如十大中青年法學家,評了6 屆,產生了60 名法學家,這個不得了;西方這么長的法學史也就產生了少量法學家。我們怎么去看待這些東西也對我們的原創性有所影響。

三、管理自己的寫作

最后講一些技術性的東西,這是一個流程性的東西,大家注意一下就可以了。看一下研究過程:選題——研究方法——閱讀——收集資料——分析資料——撰寫,不準備多講,大體上遵循這個流程就可以了。再看一下管理的問題,如何管理自己的寫作。管理是無處不在的。

第一,時間管理

時間上怎么分配還要考慮,不能打亂仗, 有的人在某個階段花了特別長的時間,反而在其他地方沒有時間了。比如說選題,有人選題花了特別長的時間,遲遲不動筆寫。把整個細節都想得那么清楚再動筆是不可能的,只有在寫作的過程中才能夠深入下去,這種深入不是說冥想能夠得到的,而是在行動中,在寫作中才能得到的;比如游泳。學語言也一樣,德語語法比較復雜,只有經常犯錯誤你才會正確,你不犯錯誤你永遠是錯誤;寫作也是這樣,你不可能把論文每個細節想清楚了再動筆。你們在寫博士論文的時候切記,宜早不宜遲。在寫作的過程中經常會有新的想法,會將你之前的想法和思路推翻。只有經常犯錯誤你才會正確,你不可能把所有東西都想清楚以后才去動筆。很多人時間不夠,就是因為沒有早動筆, 我們需要在寫的過程中充實自己的觀點。時間關系我就講這么點。

第二,人際關系管理

寫論文的過程牽涉到很多人,比如與導師的關系,與機構、熟人、團隊的關系等,這都是所謂的關系管理。合作是一個問題,如何合作更是一個問題,這就是關系的問題。寫作的過程不是一個得出真理的過程,這和古代的寫作不一樣,和奧古斯丁的時代不一樣,法學的研究在今天是一個實證的研究,不可避免的要和人打交道。處理各種各樣的人際關系是現在的獨生子女面臨的一個最大的問題。

第三,技術管理

今天我們要求實證化,有很多技術性問題需要管理, 比如數據錄入、數據庫的利用、數據處理、圖表設計這些技術性的管理也是一個問題,包括PPT 的制作也是一個問題。這對文科的學生來講不是一個太容易的問題,比如說數據的處理、表格的制作,這些都是很不容易的。由于我們缺少這方面的知識,所以很多人的論文是干巴巴的、干癟的,本來是要用大量圖表來論證的,但是由于缺乏這樣的技術,導致做不出來,影響了論文的質量和觀點的說服力。

第四,應急管理

比如在寫作論文過程中生了一場大病,比如丟失了數據文檔,那真的是欲哭無淚啊。再比如研究過程中忽然發現你的研究主題別人已經發表了。在寫論文時都會遇到這樣的問題,這時候心態很重要;特別是你的研究課題如果別人已經發表了,這個時候對你的打擊是致命的,所以你應該有一個應急的措施,不要手忙腳亂的,這也體現了你的一種學術素養。

參考文獻

下面推薦給大家一些參考資料。

1. 休斯/泰特:怎樣做研究,第二版,中國人民大學出版社,2005 年;

2. 梁慧星,法學學位論文寫作方法,法律出版社,2006 年;

3. 渠濤主編,中文法律文獻資源及其利用,法律出版社,2006 年.

討論部分

鄭老師:現在我們就看著畢加索這幅抽象的畫開始我們的討論吧,邀請這三個人join us,討論這個畫,討論到我們的主題上來。

三個音樂家/畢加索

朱時敏(博士生):我來首先引一下這個話題吧。但是可惜我對這些畫不太懂,對抽象派、印象派的畫我都不是很了解,看不懂這幅畫的意思。

鄭老師:畫的意思你可以看下面,有解釋;三個音樂家,你不一定要說這個畫,這個畫不懂,你可以不說,從這個畫引申到我們的主題上去。我們可以把這個畫放到一邊,這個不影響我們談這個主題,當然懂畫更好。我專門選取的畢加索的畫。

朱時敏:那我就從這個畫談起,談到現代法學上。這個畫我不懂,可能就覺得它亂七八糟的。我覺得現在法學界很多人在研究的過程當中,也就是您剛才談到的,缺乏創新;而且雜志的編輯們也是需要創新的,這些陳舊的主題都不愿意看了,這些東西搞了幾百年了,所以說我們現在檢索一下中國期刊網,就會發現很多標新立異的題目,甚至生造了很多詞語放在他們論文的題目里,實際上搞了半天這些論文看上去不知所云,就像這幅畫一樣,可能對我而言就是不知所云。畫這個東西可能有別的意義,但是一篇論文如果嚴重到像畢加索的畫一樣讓人不知所云,那就要問一下寫這篇論文的目的是什么了。寫論文的目的是要與人交流,要說明一個什么觀點,就像鄭老師剛才說的,要有一個問題,要據此說明你的觀點,讓別人能夠理解你寫的東西,最后讓你的論文被官方采納,納入到實際事物中去運用。但是創新很可能就像這幅畫一樣,把人們引到了一個為了創新而創新的誤區,而這個實際上也是存在的。不方便去舉例子。平常也因為考試的原因看了些別的老師寫的東西,有的論文就是為了創新而創新,結果弄得不知所云。這就是我的一些觀點。

鄭老師:那么你的意見好像就是說不用創新。那么現在到底是為了創新而創新出了問題,還是沒有創新出了問題呢?

朱時敏:我覺得是為了創新而創新出了問題,我覺得應該像您后來說的那樣,應該是先找問題,問題找到過后再由此確定你的主題。這個問題可能研究了一百年,但研究了一百年之后這個問題還是存在,那這個問題還是可以繼續研究。

鄭老師:所以我的評判跟你不一樣,那個根本就不叫創新,所以談不上為了創新而創新。就是說它連基本的學術規范都不遵循,根本談不上創新,你還是比較高估了他們,認為他們是為了創新而創新,你說的這種情況根本不能用創新兩個字來對它進行評判,所以根本不能說是為了創新而創新。

王磊(碩士生):我來談談這幅畫。之前上過一門課,老師給我印象很深。他剛開始上課時舉了個例子,一張白紙上點了一點墨,大家看到的都是一張白紙上的黑墨,潛在的意識都是以一張白紙為背景。如果不是以白紙為背景,那么這上面點的黑墨使你看到的黑色可能就不一樣。我們在看這幅畫的時候也是一樣,他說你要注重一種格式塔(gestalten)的轉換。格式塔的轉換的意思就是說,例如我們現在看到的是三個音樂家,那么我們能不能把這三個音樂家當作背景,看下原來的背景在這樣的視角下又會是怎樣的情形。要完成這樣一種轉化,其實就是完成一種思維的轉換。比如老師當時問了我們一個問題,讓我們給詩斷句,看看有多少種斷法,當時我們也就斷了兩三種,結果他告訴我們說你可以讀一個字斷一下,兩個字斷一下……可以有無數種斷法。但是我們的思維就是無法取得突破,受到一種限制,認為如果要給詩斷句就需要斷的通順。另外,創新就是說你要爬到他人的肩膀之上才能創新,創新要么是對前人的一種解讀,要么就是前人沒有走下去的路給走過去。

鄭老師:我順便問一下,你剛才用了格式塔這個詞,格式塔是什么涵義呢?

王磊:格式塔就是說你看這樣一幅畫你原來看它是畫,經過轉化你可以把它當成一個背景。格式塔轉換是系統學中的一個詞。

鄭老師:格式塔這個詞是音譯,它是來自德文詞gestalten,這個更早是在心理學中用的,向嬿霖可以解釋一下嗎?

向嬿霖(碩士生):gestalten 就是構造的意思。

鄭老師:對,gestalten 就是構造、建構這樣一個意思。剛才講了在心理學或者系統論中, 它就是打破常規的一種建造方式,再提升一點就是打破常規的思維方式,是一種全面的結構性轉換。所以我們把這種徹底的結構性轉換稱作格式塔轉換。剛才王磊解釋的思想和原理也是對的。

陳輝(博士生):我上學期剛上過劉星老師的課,我覺得這個讓我聯想到的就是要寫東西,不要只看,要多寫東西。他還有一個著名的觀點是學術時裝理論。就是說學術是時裝,你要抓住學術的動態和所謂的創新點。創新意味著把握時代,即使是陳舊的話題也可以用自己的思維轉化出來。然后由此我想起了李曙光老師的課,他當時有一個完全相反的觀點,他說在人文科學里不要講創新,在人文科學里越老的東西越好,所以這個問題就讓我感覺有些困擾,就是說人文科學里到底是要講創新呢,還是應該返回古典,越古老的東西越好,這個問題還想請鄭老師指點。

鄭老師:你們怎么看陳輝提出的這個問題呢?

王海明(博士生):李曙光老師是法史出身,所以他對法史的內容很感興趣,但是他對我們的創新性要求很高。比如說寫論文的題目方面,他要求只要某個題目已經有一篇碩士論文,就盡量不要寫碩士論文了,除非你有一個特殊的角度;如果這個題目已經有了一篇博士論文,就絕對不要再寫了,因為別人寫過的東西你再寫就很難突破。其實我覺得這個觀點有時候我也會質疑一下,雖然都是同一個論題,但是要看你怎么寫,畢竟我覺得現在我們寫論文都有很大一個困惑,好像所有的論文都被人寫過了,很難找到一個沒寫過的,比如就連金融衍生品都有人寫過了,讓我感覺真的是無從入手。我真的很想寫點東西,但是總覺得沒有合適的題目。比如前段時間我想到一個題目,是關于房產預售制度和風險之間的關系,我想從法學的角度講一下這個問題,我知道大量房產的不良貸款都是商品房預售制度創造的一個契機,好多開發商都是這樣來騙貸,然后把錢卷走了,導致了大量的不良貸款,這些后果都被轉嫁給銀行。就是這樣的題目,我在網上搜的時候發現已經有一大堆了,這就讓我很困惑,不知道是現在的學生太多了,還是因為大家都比較敏感,都能夠發現細微的問題。

鄭老師:大家接著說吧,這個過程中再幫前面的同學解答疑惑。

李勇軍(博士生):我覺得今天鄭老師這個選題對我啟發很大,可能和我平時喜歡去思考一些東西寫一些東西有關。我的疑惑是創新這個東西說起來可能很容易,但是創新這個度的把握很難。第一點,我記得以前的一位老師建議,不要想著一篇文章從都到尾都是創新,都是閃光點,這個很難;一篇論文只要有一個閃光點就不錯了,這就是創新。第二點,我覺得前面講到的碩士和博士論文中存在的六點問題講的都很好,但是我覺得最好不要去苛求這六點全部做到,比如說去苛求論文題目的新穎,可能題目很新但是內容是陳舊的,反而會讓人有一種受騙的感覺。第二點問題叫命題,我現在對此很困惑,就是怎樣來把握這個度和出發點的視角這個難度很大。命題是一篇文章的精氣神,把握得好可能文章就是一個精品,把握不好就可能寫了幾萬字卻感覺很亂,沒有什么體系,缺乏邏輯;但是這個問題的把握還是疑惑很多,這方面還需要向鄭老師多多請教。然后說到學術總結,要求我們站到別人的肩膀上,尋找他人研究的終結點和自己研究的出發點,這一方面可能目前還達不到這種境界,還需要繼續努力。在選題方面現在強調要精細化,題目不能太大,但是在十多年前二十年前的時候,即使一些名家的論文題目都很大,比如中南財經政法大學校長吳漢東的碩士論文題目叫做《論知識產權》,這個題目現在對我們來說確實已經不合適寫了,但是在當時來說可能確實具有創新性。如果現在你來寫這樣的文章肯定要被pass 掉了。所以說,現在選題需要精細化,文章既要切合實際,又要能吸引眼球。第三,就是像鄭老師總結的,叫做自由成學術,這一點說起來容易,但是可能做起來會比較難。自由是一個環境的問題,但是作為社會人,難免會接觸社會、受社會的影響,比如子女教育問題、醫療問題、自身晉升問題等等都會影響到你,如果要安安靜靜地坐下來寂寞做學術可能不太容易。我想說明的一點是,可能自由和平和更容易出學術成果,但是不太容易。我記得以前有位碩士的導師說一年能寫一百多篇文章,這部分文章里面可能沒有很高的創新性,但是這種成果確實能夠為他帶來一定利益或者社會知名度;如果你一年、兩年、三年甚至十年出一篇文章或者一本書,可能即使是精品,但還是很難引起別人的注意;另一個人一年寫十幾篇文章,可能社會知名度就完全不一樣了。所以說現在社會承認的是文章寫得多寫得快,那么這個人就很厲害,但是那些十多年寫一部精品的人可能成為大家,卻不太容易被人認可。如何把握也是一個問題,前一天和方老師聊一個問題,我和他說正在寫一篇文章,寫了八九個月還沒有寫好,不知道該怎么寫,方老師說你不要急,寫文章做學術要學會積淀,要花時間慢慢去思考才能出一個好的作品;但是我卻有個困惑,如果總是這樣積淀沒有爆發那就完蛋了,特別是在高校里面這也是一個很大的問題。第四點,應急管理也是一個問題,比如說生病、數據丟失。我以前遇到一個學生寫一篇文章,他寫的文章正好是當時破產法里要規定的一個內容,寫完后破產法剛剛出臺,然后答辯的時候老師就會說這個東西都已經有了你寫它還有什么用呢,因此這個文章就是有問題的了。最后一個問題是資料收集的問題,這個問題我想重點向鄭老師請教,就是寫文章時應該怎么查資料收集資料,應該如何收集資料,是邊寫邊收集還是先看資料再選題呢。我現在的一個問題就是先定了選題再去查資料的時候,就會不確定是否真正把握了研究問題的體系,就會出現一個斷章取義的問題,這樣就不容易把握是否真正理解了別人的觀點。

吳紹南(博士生):通過聽了鄭老師今天講的內容,我來提一點個人的看法。我的感觸非常大的一點,就是鄭老師講的沒有創新、沒有獨創性就是一種錯誤,我的認識也是這樣的。可能創新要有條件,創新有很多弊病,但是沒有創新就是錯誤。我有個朋友也是一個小有名氣的畫家,他和我談過一幅抽象畫,這幅畫可能我看不懂,但是他說現在有一些潑墨畫什么的這些也都是一種創新模式。他和我說畢加索的畫,它本身是按照學科中的觀點來構建的,所以是有價值的,它體現出美學和社會學中的一些東西。就法學來說,作為法學本身,它是滯后于社會學的,如果沒有去思考一些新的問題,我們在理論創新上就沒有新的突破,就不可能去用法學來規范社會。所以我認為必須用創新去改造社會。

朱時敏:我非常贊成鄭老師剛才講的,要借助工科的體系,在引言部分來介紹研究背景,介紹你為什么要研究這個課題;尤其是剛才鄭老師談到的學術總結,你必須在做博士論文前把這個領域國內外最新的研究成果檢索出來,如果學術總結做不好,有可能意味著你的文章就是沒有價值的。如果做好學術總結,至少能保證你的東西和其他人的不一樣;這就是我理解的創新,不一定你的觀點要比其他人的正確,但是至少要與別人不一樣。如果我是一位評審委員會的老師,我會去看你的總結和結論,因為我們要求不能寫結語,必須寫結論,寫明你的觀點。這樣一來又回到了創新的問題,主題可以陳舊,但是觀點必須是新的,如果你的觀點是新的,這仍然是創新。比如你的主題仍然討論的是法律的本質問題,但是你的觀點是法律就是暴力,這樣一個觀點可以發現以前沒有人提出,至少提出的人不多,那么我認為這就是創新。就是說可能我的主題不是新的,但是我提出了一個新的命題,這也是一種創新。

鄭老師:為什么說主題陳舊本身是一個問題呢?我剛才也講到了對一個舊的主題可以提出新的命題,所以你的觀點我是同意的。但是我為什么說主題陳舊是一個問題呢?因為我們的法學,或者說我們今天面對的這樣一個時代、這樣一個社會產生了許多新的過去的主題沒有辦法解決的問題,需要我們去回答。但是我們的洞察力不夠,所以提不出新的主題。我是針對這一點來講的,我不是反對你去寫舊的主題,而是說我們應該去發現一些新的主題,但是我們恰恰沒有做這樣一種研究。一些新的領域是需要我們去開辟的,去提出一個新的主題,比如剛才提到的對單位規則的研究,這都是一些新的主題。但是我們法學界現在的敏銳度不夠,洞察力不夠,所以看不到這樣一些新的問題,而是喜歡走別人的老路,輕車熟路,不必去費勁拿過來就可以寫了,這樣你的投入就相對要小一些。我講的是這個意思,而不是說舊的主題不能寫。

許慧芳(博士生):我想就這幅畫,兼顧幾個同學和老師的講話談下我自己的觀點。這幅畫給我的感覺它是用一種有限的資源開拓了無限的創意空間。我看到這幅畫——三個音樂家——它的表現手法還有它的一些色彩包括它的布局,都是和我們印象中的概念中的畫是不一樣的,所以它給了我們一種全新的感受。我記得以前看過對畢加索畫的評論,說他為他的戀人畫了一幅肖像,他的戀人覺得畫的很糟糕,很生氣并且和他發生了爭執,但是很多年后再次拿出這幅畫,很多人都能很容易地辨認出他當年戀人的肖像,就是說這幅畫抓住了人物本身的一些特征。由這幅畫我想到了,老師用這幅畫可能有這樣一個隱含的意思:我們從事學術研究時應該從有限的資源中發掘出更多的涵義來。在這里我想提到的一點是,學術應該做什么,學術是應該研究一些現成的東西,還是應該到實踐中去,看看我們的時代正在發生著什么,這個時代里有哪些問題是新出現的,哪些是我們以前已經解決過的但是以前的常規做法在新的環境中不適應的問題。這些是我們應該思考的問題,因為在這種情況下,學者可以有很自由的思考,可以暫時不受到制度的束縛,并且可以在思考中看到制度所隱藏的弊端,然后從一個新的角度提出自己的理論,用創新的方法來推動制度的改革。所以我認為如果我們所有人都去遵循這種舊的主題,都去遵循前人的思路,那么你的價值在哪里呢,你的作用在哪里呢,你這篇論文的意義在哪里呢?那你的工作只是數據的堆砌,或者是對他人思考的一個整合,但是你的位置在哪里呢?我覺得這可能是大家需要反思的。剛才陳輝同學提到一個時裝的問題,我覺得這個問題可以換一個角度來理解,時裝只是用一些普通的布料,但是它卻能給人一種不同的美感,把這一點應用到法學來說,一些常見的主題你從另一個角度來看就會發現一些新的問題,而這些新的問題對我們現實中的問題來說可能就會有一種新的思路,有一種新的拓展,我覺得是這樣一種意義。剛才還有一個同學提到了一個應急管理的問題,比如說我已經寫好了一篇文章,但是我突然發現別人已經研究過了甚至已經發表了或者法律制度已經出來了,這對我來說真的是一種致命的打擊,真的很難去處理。但是我覺得你可以再換一種角度來思考學位論文的管理,鄭老師為什么要把博士碩士論文的寫作放在我們的第一學期剛開學的時候就講這樣一個問題呢,這是要培養我們一種提早的意識,如果你有一個想法,你就應該提早去看這方面的文獻,即使別人的研究結果已經出來了,但是你的搜集文獻的過程、思考的過程,也是你思路形成的一個過程,因為如果你想做一個學者并將其作為一個終身的職業,那么這個問題就會是你的一個終身的研究問題,如果別人把這個問題已經解決掉了你就應該去和別人去做學術的分享而不是比較。比如他解決了一個問題,我也解決了,但是我們的學術背景不一樣,那肯定解決的方法也不一樣,除非其中存在著某種抄襲。如果不存在這種抄襲的情況,那么你完全可以從一種新的角度,用一種新的方法來闡述這個問題,這同樣是一種創新。比如牛頓和萊布尼茨在同一時期提出了同樣的方法,并且差不多同時發表,他們的結果雖然是一樣的,但是他們的研究同樣為我們的社會做出貢獻,得到了社會同樣的尊重。

鄭老師:時間到了,我來最后說兩句,這個討論能夠引發大家這么大的興趣,也是我演講的目的之一,更重要的是為了向大家傳達一些信息。

第一點是論文的本性就是創新,至于說你能不能做到這樣的創新,這是其次的問題。我們中的很多人沒有意識到或者沒有完全地意識到論文的本性。任何事情都有一個本性,德文叫做Natur der Sache,就是事情的本性,比如大學的本性就是教書育人、服務社會,這是它的本性;課堂也有它的本性,傳授知識,激發大家的思維和興趣。那么論文也有論文的本性,論文的本性就是創新。如果你做不到,那么你就沒有資格來做這樣的工作,可能你的資質更適合去做其他的工作。所以我說“論文的名字叫獨創”,就是這個意思。

第二點想傳達給大家的是獨創的標準是什么,就是我講的六個標準,當然這個清單可能還會延長,這個沒有關系。至于你們剛才提到的說這個非常難,這又是另外的問題了。就是說我們要討論的是這個標準它是不是準確,至于能不能做到這樣一個標準,那是另外一個問題。如果說標準本身有問題,那我認為這個是有可爭辯性的,比如說開辟一個新的領域這個不是一個創新的標準,那我認為這個是有可爭辯性的,那我們可以在這個方面展開討論。但是你們現在是說這個標準對你們來說太高太難,這個是不具有可爭辯性的。最多就是討論一下寂靜寫春秋這一點,那么我就告訴你們應該怎樣去做到這一點,要耐得住寂寞,要躲避喧囂,要在一個自由的體制下。但是我聽到你們說這個也比較難、也做不到,那我就沒有辦法說了。我已經講了標準是什么,應該如何去實現,但是你們仍然說做不到,那我只能說你們不適合進入這樣一個行當,這樣一個行當對你們風險太大。那就是你們需要有一個選擇,有一個評估,需要評估一下進入學術這樣一個行當有哪些風險,應該去投入多少,是否應該放棄這樣一個領域。至于這一點我就沒辦法去告訴你了。我的意思是,如果你選擇學術這樣一個行當,你應該去做到我講的這些標準。

那么,這學期的課就這樣結束了,我也希望下學期有更多的學生來參與這門課。這學期與大家的交流我一方面想傳遞給大家一些信息,另一方面也希望了解一下大家思考問題的方式。今天的課就到這里,也祝福大家新年愉快。如果有基督徒,那么就圣誕快樂。