2024年7月18日,二十屆三中全會審議通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》(以下簡稱《決定》),可以說是黨的十一屆三中全會以后推進改革開放的最重要和最有特色的中央文件。該《決定》共有15個部分,規定了 60個方面的改革事項,推出了300多項改革措施,共計22100字左右。其中,關于法治領域的改革要求以及法治與中國式現代化之間的關系在《決定》第9部分“完善中國特色社會主義法律體系”中,涉及了深化立法領域改革、深入推進依法行政、健全公正執法司法體制機制、完善推進法治社會建設機制以及加強涉外法治建設五個方面的法治工作。除了在《決定》第9部分集中性闡述“法治是中國式現代化的重要保障”這一重要的政策性命題之外,二十屆三中全會《決定》還在《決定》的其他部分,結合全面依法治國的制度要求,提出了很多深化法治領域改革、加強法治在推進中國式現代化的重要保障作用方面的重要政策和改革措施。只有從宏觀上把握二十屆三中全會《決定》中“法”字的存在方式和分布規律,才能從整體上吃透《決定》關于“完善中國特色社會主義法治體系”這一政策要求的實質內涵,明確下一步法治領域改革的方向和重點,科學和有效地發揮法治在中國式現代化建設中的重要保障作用。因此,從學習和領悟《決定》精神的角度來看,有必要對《決定》中的“法”字出現的方式、頻次、構詞特點和規律以及通過“法”字所表達出來的語義價值進行綜合性分析,從而全面和系統地把握《決定》關于全面依法治國的整體性要求,準確理解法治與改革以及法治與中國式現代化之間的關系,繼而通過加強法治建設來不斷推進中國式現代化向前邁進。

一、《決定》中“法”字的分布特征

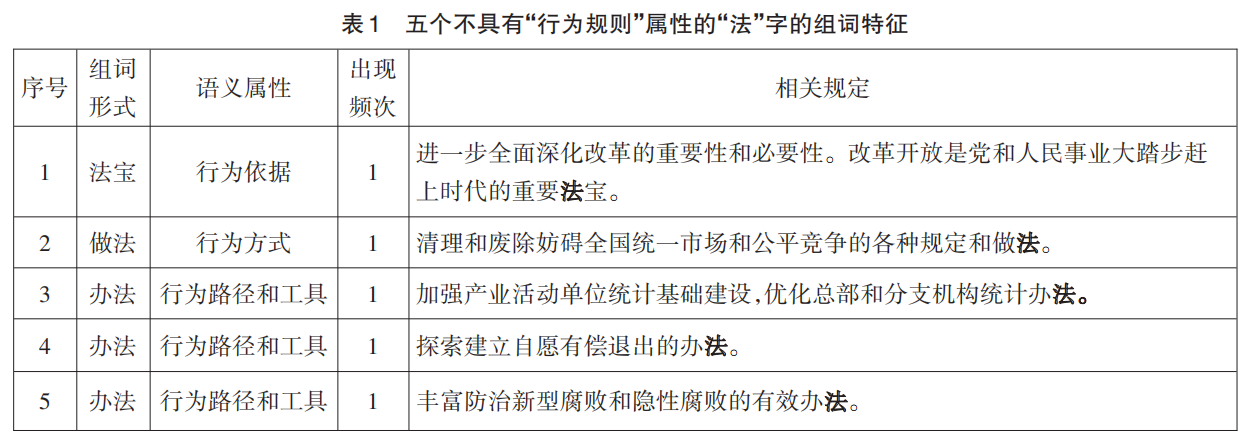

二十屆三中全會《決定》22100左右單字中包含了135個“法”字,其中,有5個“法”字在語義上并不是“行為規則”意義上的“法”,而是“法寶”“做法”“辦法”(參見表1)

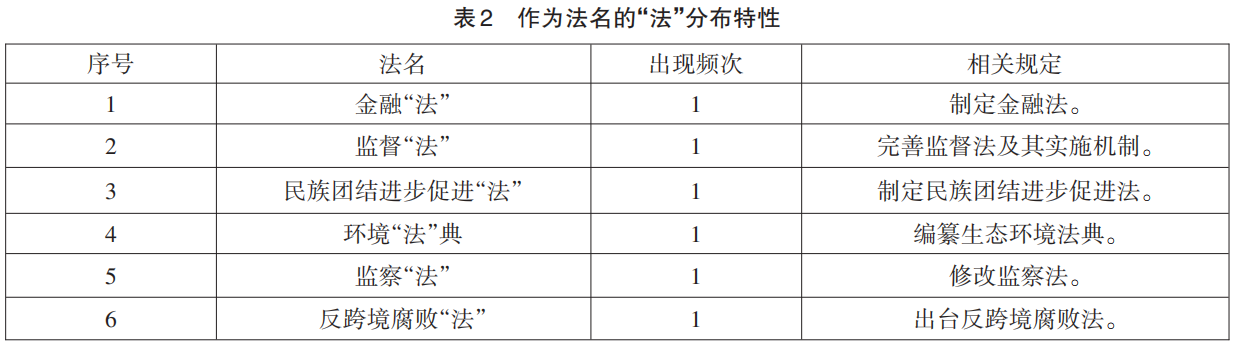

《決定》第9部分“完善中國特色社會主義法治體系”有69個“法”字,占據《決定》全文語義為“行為規則”的“法”字總數一半以上(130字個“法”字半數為65),還有61個語義為“行為規則”的“法”字分布在《決定》的其他部分。這說明要準確理解《決定》關于法治建設的具體要求僅僅閱讀和關注《決定》第9部分是不夠的。《決定》中的“法”字將近一半分布在其他部分,是“法”作為行為規則與具體調整對象的結合。特別值得關注的是,《決定》中有6個“法”字與具體的法名結合在一起,形成了“法”+“調整對象”的“法治”形態,是具體法治思維方式在《決定》中的生動體現。這6個“法名”包含《民族團結進步促進法》《民營經濟促進法》《金融法》《環境法典》《監督法》《監察法》《反跨境腐敗法》(參見表2)。這說明《決定》對于法治建設不只是講政策要求和原則,還規定了具體的立法任務,把制定和完善具體的法律作為法治領域改革的重要舉措。

從“法”字在法治工作各環節的分布狀態來看,“立法”出現9次,執法和司法各出現14次,守法3次,法律服務2次,法治人才培養1次(參見表3)。其中,執法和司法出現頻次明顯高于其他環節,但考慮到立法領域在其他部分通過“法”字表達了制定具體法律的政策要求,從“法”字與立法環節的關系來看,《決定》中的“法”字涉及立法環節和立法領域的應當有15次(9+6),超過了執法和司法,但大致與執法和司法環節相平衡。這說明《決定》對立法、執法、司法三個環節改革的重視程度是相當的。“守法”與立法、執法、司法不在一個層次,只有3次,而《決定》此次將“法律服務”“法治人才培養”與立法、執法、司法、守法相并列,共同作為法治工作機制的一個獨立環節,這充分體現了《決定》對法治環節豐富性的關注。

二、“完善中國特色社會主義法治體系”通過《決定》中的“法”字的表現方式和體系層次

二十屆三中全會《決定》高度重視法治與改革、法治與現代化之間的辯證關系和制度聯系,在第9部分將“完善中國特色社會主義法治體系”作為“法治是中國式現代化的重要保障”的核心命題和政策要求。一方面,第 9部分分為深化立法領域改革、深入推進依法行政、健全公正執法司法體制機制、完善推進法治社會建設機制以及加強涉外法治建設五個方面來闡釋“完善中國特色社會主義法治體系”的制度路徑和具體措施;另一方面,《決定》中的“法”字與“治”字也在不同層面有機結合在一起,共同支撐“中國特色社會主義法治體系”的制度內涵。

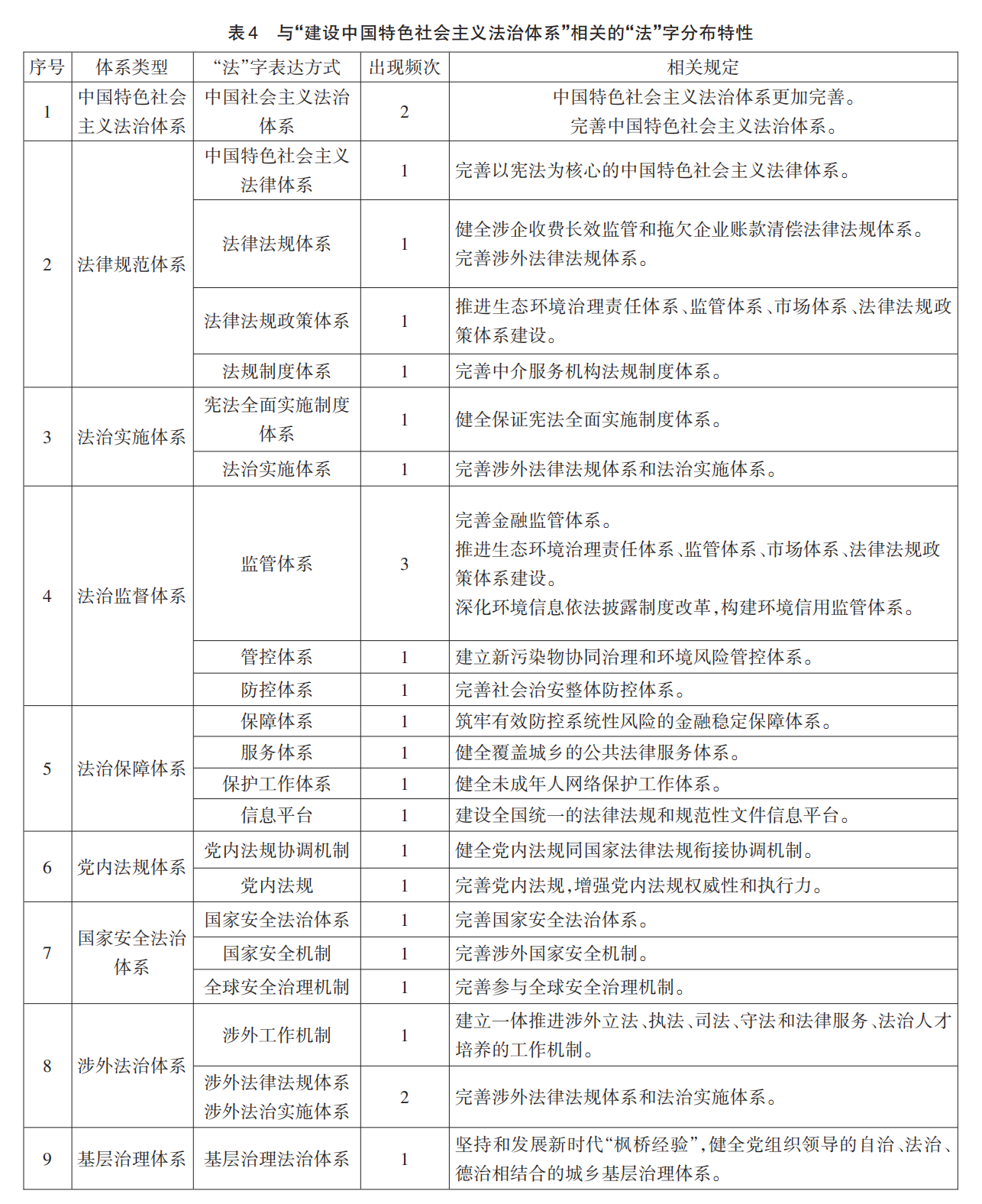

從《決定》中的“法”字與“治”字結合的方式來看,有整體意義上的結合,例如,“中國特色社會主義法治體系”的概念術語,也有從五個子體系的角度來闡述法治體系內涵的,包括“法律規范體系”“法治實施體系”“法治監督體系”“法治保障體系”及“黨內法規體系”。此外,《決定》還從法治體系適用的“領域”來闡述法治體系特征以及提出“完善中國特色社會主義法治體系”的政策要求(參見表4)。

上述表 4中所顯示的不同層次、不同角度帶有“法”字的“法治體系”,還具體地區分了帶“法”字或不帶“法”字的分體系、小體系,顯示了“法治體系”表現形式的多樣性。例如,《決定》中對“法律規范體系”的表述涉及了“法律體系”“法律法規體系”“法規政策體系”和“法規體系”,但這些“體系”都可以歸入“法律規范體系”的項下和范疇中加以考察。再如,《決定》將“法治實施體系”區分為“憲法全面實施制度體系”和“法治實施體系”兩類,這就極大地豐富了“法治實施體系”的層次和內涵。又如,《決定》中在“法治監督體系”項下強調了“監管體系”“管控體系”“防控體系”;在“法治保障體系”下涵蓋了“保障體系”“服務體系”“保護工作體系”和“信息平臺”。特別值得一提的是,《決定》還從“國家安全法治體系”“涉外法治體系”“基層治理體系”三個子體系的角度來豐富“完善中國特色社會主義法治體系”的領域范圍。

三、“法”字在《決定》中的行為規則表現形式比較豐富

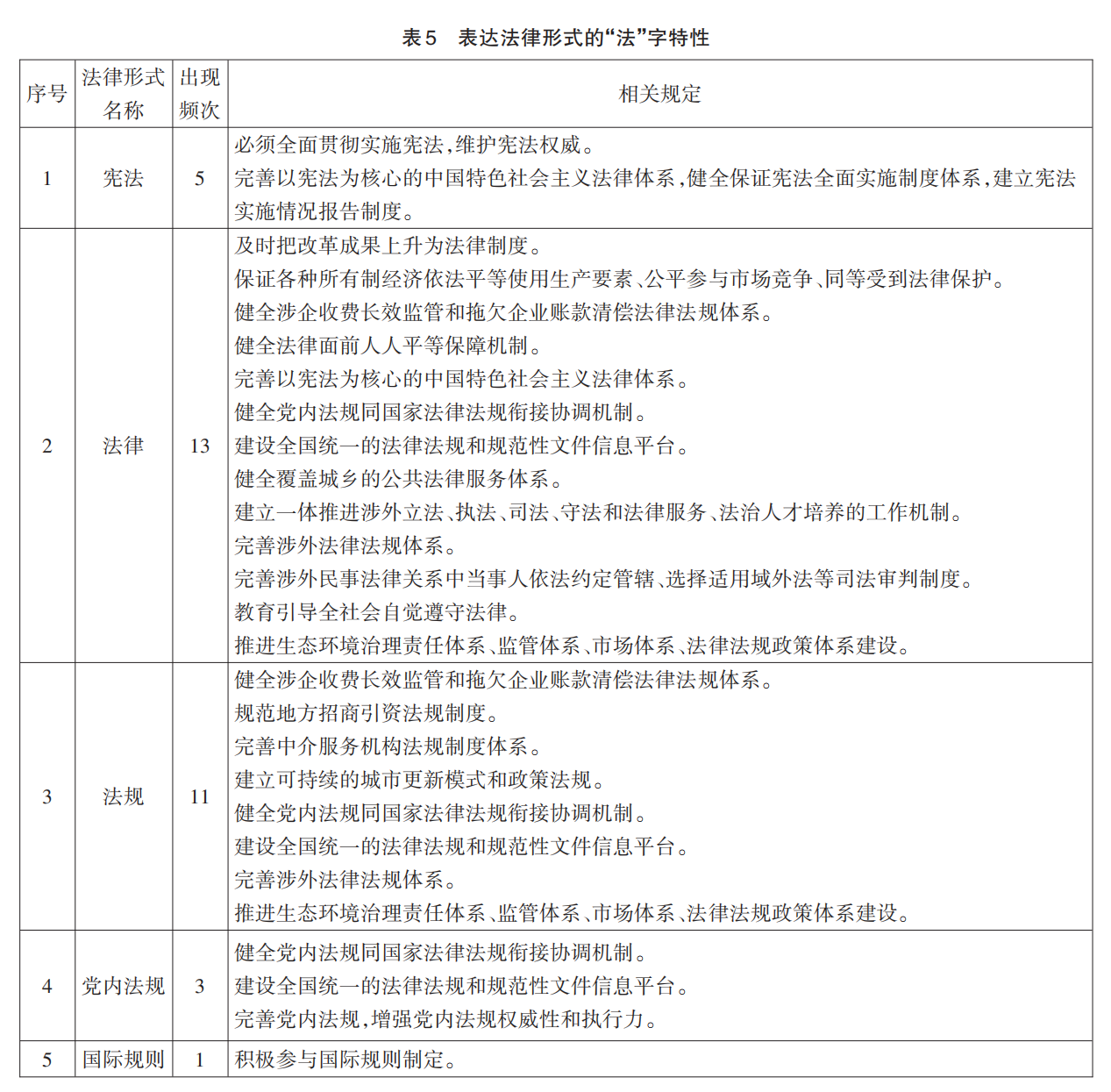

二十屆三中全會《決定》對于“法”字組成的法律形式和法律淵源涉及了不同層次,體現了在《決定》中通過“法”字表現出來的行為規則類型是豐富多樣的,涉及了“憲法”“法律”“法規”“黨內法規”和“國際規則”(參見表5)。其中“法律”“法規”出現頻次最高,“法律”13次、“法規”11次,這意味著《決定》中的“法”字所體現出來的行為規則主要存在于“法律”“法規”這兩種法律形式之中,因此,《決定》所關注的“立法領域的改革”重點還是應當放在制定法律、法規的制度改革。《決定》對“憲法”這種根本法的行為規則特性高度重視,強調要“完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系,健全保證憲法全面實施制度體系,建立憲法實施情況報告制度”。《決定》關注了國家法律與黨內法規之間的“規則協調”問題,同時對國際規則也表示了關注。

四、《決定》中的“法”字在構成常用法律術語中的特征及意義

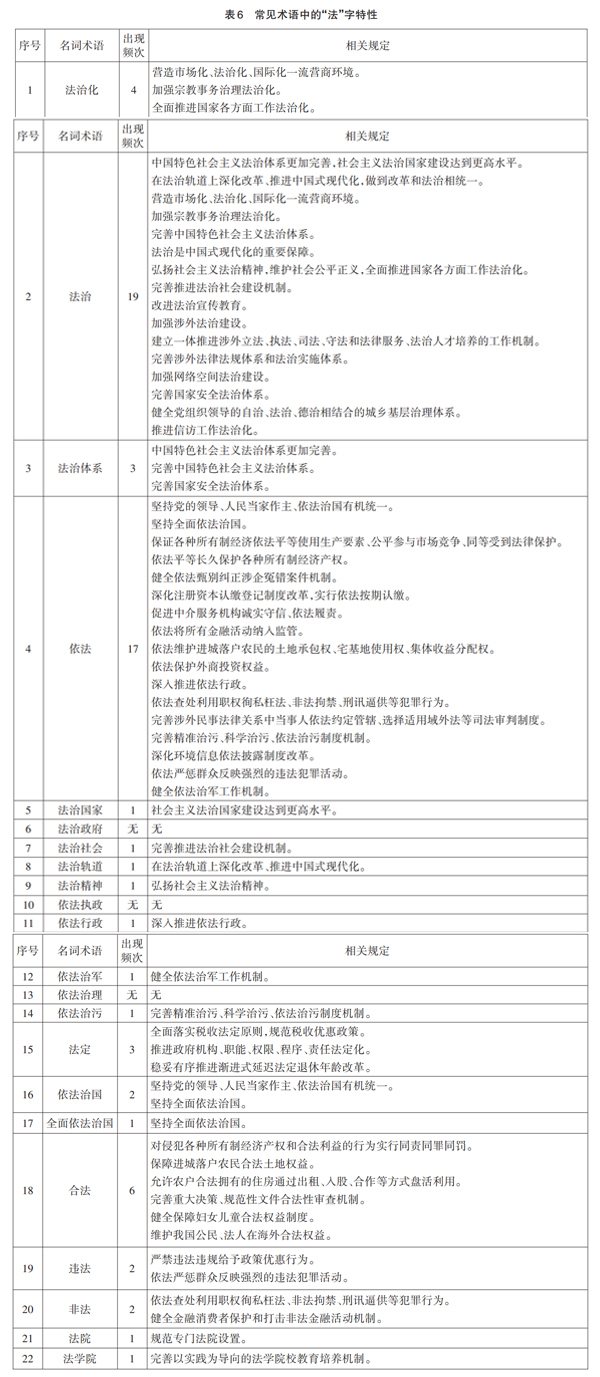

與黨的十八屆三中全會《決定》、十八屆四中全會《決定》、黨的十九大報告、黨的二十大報告等黨的文件相似的是,二十屆三中全會《決定》通過文本中的“法”字與其他字詞的組合,組成了一組非常具有實際制度價值和實踐意義的“法群”,具體涉及的詞匯有常見的法律術語,包括“法治”“法治化”“法治體系”“法治國家”“法治社會”“法治軌道”“法治精神”“依法”“依法行政”“依法治軍”“依法治污”“法定”“依法治國”“全面依法治國”“合法”“違法”“非法”“法院”“法學院校教育培養機制”(參見表6)等。值得注意的是,“法學院校教育培養機制”一詞也進入了《決定》中,體現了《決定》對法學教育事業的高度關注,與 2023年初中辦國辦印發的《關于加強新時代法學教育和法學理論研究的意見》遙相呼應,顯示了法學教育政策方面的連貫性。

五、《決定》中的“法”字體現了法治與改革的辯證關系和制度聯系

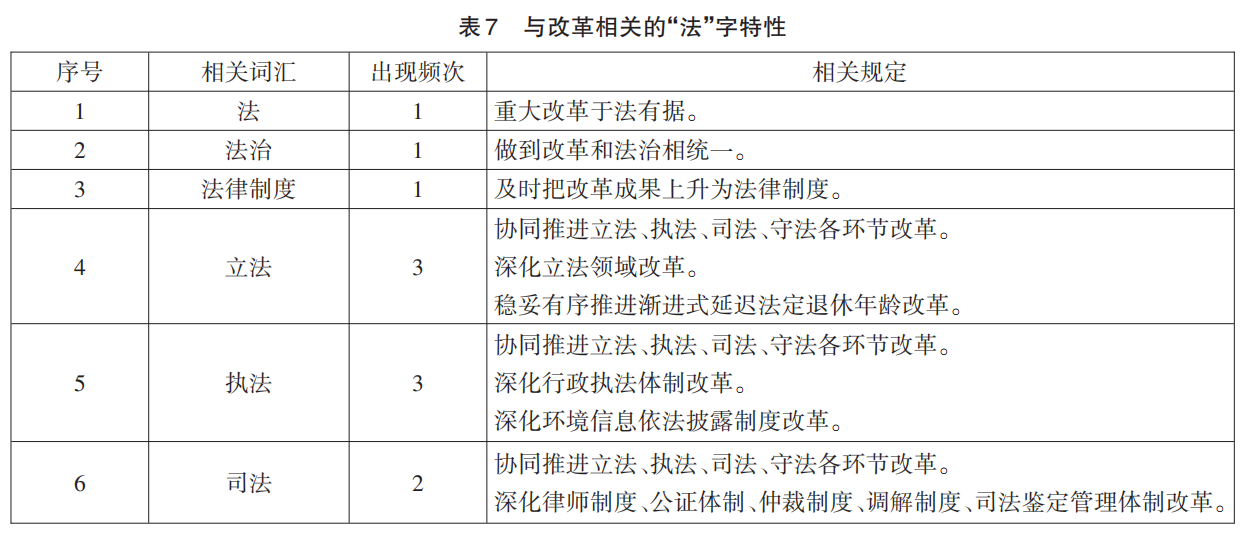

二十屆三中全會《決定》的主題是“進一步全面深化改革,推進中國式現代化”。“法治各環節”改革和“法治領域”改革是“進一步全面深化改革”的重要組成部分。通過“法”字體現出來的法治與改革的關系,主要表現在《決定》對改革與法治的關系進行了科學闡述,確立了“重大改革于法有據”原則、“堅持改革和法治相統一”原則。《決定》還強調,要“及時把改革成果上升為法律制度”,這就說明《決定》通過“法”字表達的改革與法治的關系,最終還是把“改革”落腳到“法治”上。法治一方面為改革奠定了制度基礎,另一方面,法治本身也需要進行“各環節改革”和“各領域改革”。《決定》特別重視立法領域的改革,并主張要“協同推進立法、執法、司法、守法各環節改革”(參見表7)。《決定》中涉及“立法環節”的改革事項有3處規定,涉及“執法環節”改革任務也有3處,涉及“司法環節”改革有兩處,體現了《決定》所主張的“法治各環節”改革的精神和要求。

六、從《決定》中的“法”字構詞特征來分析《決定》可能存在的法治政策走向

應當說,從“法”字來分析《決定》關于全面依法治國和法治建設的特征,是有一定的指引功能的。一方面,通過對照一些由“法”字所組成的法治方面的詞語在不同的黨的文件中出現的頻次,可以觀察在特定法治領域政策的變化趨勢。例如,通過二十屆三中全會《決定》中并沒有出現“法治政府”這個詞語,但是,“法治國家”“法治社會”卻各自出現了一次,這種語言學上的現象是可以來分析相關政策上的變化的。因為從2012年12月4日習近平總書記在首都各界紀念現行憲法公布施行30周年大會上的講話提出“堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設”的政治要求之后,在黨的十八屆三中全會《決定》第9部分“推進法治中國建設”明確規定:“建設法治中國,必須堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進,堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設。”在上述《決定》中,“法治國家、法治政府、法治社會”是通過“一體建設”連接在一起的。十八屆四中全會《決定》作為我黨制定出臺的第一部專門規定依法治國的文件,在《決定》第1部分“堅持走中國特色社會主義法治道路,建設中國特色社會主義法治體系”中,明確規定了全面依法治國的制度目標,規定“全面推進依法治國,總目標是建設中國特色社會主義法治體系,建設社會主義法治國家。這就是,在中國共產黨領導下,堅持中國特色社會主義制度,貫徹中國特色社會主義法治理論,形成完備的法律規范體系、高效的法治實施體系、嚴密的法治監督體系、有力的法治保障體系,形成完善的黨內法規體系,堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進,堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設,實現科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法,促進國家治理體系和治理能力現代化”,上述《決定》的規定也是強調了“堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設”。黨的十九大報告在第4部分“決勝全面建成小康社會,開啟全面建設社會主義現代化國家新征程”中將中國特色社會主義現代化分為“兩步走”,第一步是到2035年,其中一項目標就是“法治國家、法治政府、法治社會基本建成”,可見黨的十九大報告是把“法治政府”與“法治國家”“法治社會”緊密結合在一起,作為2035年同步“基本建成”的制度目標。黨的二十大報告在第7部分“堅持全面依法治國,推進法治中國建設”中,強調指出:“我們要堅持走中國特色社會主義法治道路,建設中國特色社會主義法治體系、建設社會主義法治國家,圍繞保障和促進社會公平正義,堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進,堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設,全面推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法,全面推進國家各方面工作法治化。”由此可見,僅僅從字面上就能夠簡單地發現,黨的十八屆三中全會《決定》、十八屆四中全會《決定》、十九大報告及二十大報告,都是把“法治政府”與“法治國家”“法治社會”這兩個詞匯緊密聯系在一起來表達全面依法治國的最終制度目標的。二十屆三中全會《決定》中沒有出現“法治政府”,保留了“法治國家”“法治社會”,這里面可能存在著政策上的變化,這種變化是可以通過語言學、語義學對語言存在的規律的分析來合理加以推測的。當然,這種來自語言學、語義學上的分析結論未必符合實際中的政策走向,但至少在學術上起到一定的提示和關注作用。同樣的還有“依法執政”“依法治理”這樣的“熟詞”也沒有出現在二十屆三中全會《決定》中。上述按照政策文件表述慣性應當出現的而沒有出現的以“法”字構成的詞語,是否存在著政策上的某種“暗示”,是值得學術界重視和研究的。另一方面,在學術界已經有了一定程度深入探討并且相對形成共識的一些由“法”字構成的詞語,如“法治改革”“法治現代化”詞語并沒有出現在《決定》中。從政策的明確性角度來看,至少二十屆三中全會《決定》中尚未把“法治改革”“法治現代化”作為比較成熟的政策加以肯定,對于法學界來說,能否把“法治改革”“法治現代化”這些法治熟語上升到政策層面加以政策化、社會化、普及化,還需要進一步加以深入研究。 從語言學、語義學的角度來考察“法”字在二十屆三中全會《決定》中分布狀態與出現頻次,也可以對照在二十屆三中全會《決定》出臺之前其他黨的重要文件的相關規定,這種分析方法和結論在某種程度上能夠體現出法治政策上的發展和變遷。例如,黨的十九大報告中并沒有出現“涉外法治”一詞,黨的二十大報告則在貫徹落實習近平總書記在中央全面依法治國工作會議上提出的“堅持統籌國內法治和涉外法治”的基礎上,明確規定“統籌推進國內法治和涉外法治,以良法促進發展、保障善治”。黨的二十屆三中全會《決定》對“涉外法治”進行了重點闡釋,把“加強涉外法治建設”與深化立法領域改革、深入推進依法行政、健全公正執法司法體制機制、完善推進法治社會建設機制相并列的五個方面的法治工作之一,提出了具體完善和發展的政策要求。二十屆三中全會《決定》在第 9部分“完善中國特色社會主義法治體系”部分就“加強涉外法治建設”,詳細規定了下列事項:包括建立一體推進涉外立法、執法、司法、守法和法律服務、法治人才培養的工作機制;完善涉外法律法規體系和法治實施體系,深化執法司法國際合作;完善涉外民事法律關系中當事人依法約定管轄、選擇適用域外法等司法審判制度;健全國際商事仲裁和調解制度,培育國際一流仲裁機構、律師事務所;積極參與國際規則制定。 由此可見,從“法”字在二十屆三中全會《決定》的分布狀態、出現頻次和組詞形式來分析《決定》在全面深化法治領域改革方面的政策走向是有一定的學術價值和實踐意義的。至少可以輔助社會公眾在學習、理解和掌握《決定》的精神實質方面起到宏觀引領、體系化把握的作用。當然,通過對“法”字出現在《決定》中的具體形態分析,也可以發現一些政策上可能存在的細微調整和變化,以便采取更加有效的措施來積極應對貫徹落實《決定》提出全面深化法治領域改革要求,充分發揮法治在促進中國式現代化方面的重要保障。 作者:莫紀宏,中國社會科學院法學研究所研究員、中國社會科學院學部委員。 來源:《求是學刊》2024年第5期。