編者按:民法典的頒布是國(guó)之大事,也是國(guó)之慶事。編纂民法典是中國(guó)幾代民法學(xué)者的夙愿,一些先輩已離世,但精神永存。值此之際,讓我們透過(guò)先輩弟子們收集的歷史,緬懷他們?yōu)橹袊?guó)的民法學(xué)事業(yè)做出的偉大貢獻(xiàn)!

陳國(guó)柱(1914.10.15-1997.6),男,漢族,遼寧省遼陽(yáng)縣人。解放前先后任偽滿“新京法政大學(xué)”副教授、教授,國(guó)立長(zhǎng)春大學(xué)副教授。新中國(guó)成立后,先后任東北人民大學(xué)(現(xiàn)吉林大學(xué))講師,吉林大學(xué)副教授、教授。

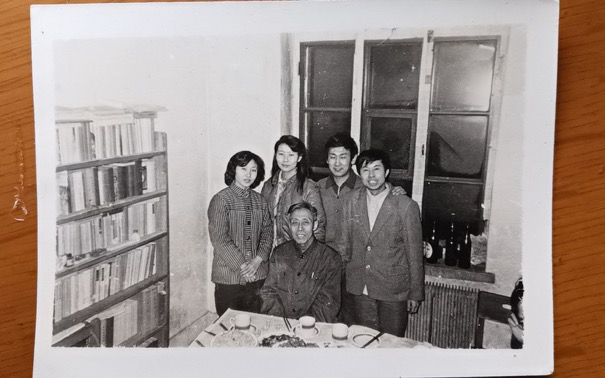

陳國(guó)柱出生于民國(guó)初年。在那個(gè)年代,他先后接受了舊中國(guó)和日本的法律教育,并在舊中國(guó)從事法律裁判實(shí)務(wù)和法律教育工作。新中國(guó)成立后,陳國(guó)柱雖歷經(jīng)磨難,卻最終迎來(lái)改革開(kāi)放后的法學(xué)春天,得以繼續(xù)從事他所熱愛(ài)的法學(xué)教育和研究事業(yè)。短短六年內(nèi),他總共培養(yǎng)了十五名民法學(xué)碩士研究生,其中三分之二在中國(guó)法學(xué)界和實(shí)務(wù)界產(chǎn)生重要影響,如原國(guó)家工商行政管理局法規(guī)司司長(zhǎng)王學(xué)政、清華大學(xué)法學(xué)院教授崔建遠(yuǎn)、天津大學(xué)法學(xué)院教授孫佑海、山東大學(xué)法學(xué)院教授申政武、吉林大學(xué)法學(xué)院教授馬新彥、北京交通大學(xué)法學(xué)院教授張瑞萍、四川大學(xué)法學(xué)院教授王建平、中山大學(xué)法學(xué)院教授周林彬、全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)副主任劉俊臣、最高人民法院審判委員會(huì)副部級(jí)專職委員劉貴祥,等等。

1955年-1964年,陳國(guó)柱在東北人民大學(xué)(后改為吉林大學(xué))法律系任講師期間,先后開(kāi)設(shè)過(guò)《中國(guó)民法》《資產(chǎn)階級(jí)民法》《現(xiàn)代漢語(yǔ)語(yǔ)法》三門課程,并協(xié)助時(shí)任法律系主任馬起整理、撰寫(xiě)過(guò)多部(篇)婚姻法和損害賠償法方面的作品。其中僅有《中華人民共和國(guó)婚姻法概論》(載《東北人民大學(xué)人文科學(xué)學(xué)報(bào)》1956年第2、3期,馬起著述、銀河整理,“銀河”系陳國(guó)柱的筆名)披露了陳國(guó)柱的貢獻(xiàn),其他則完全隱去了他的工作痕跡。

改革開(kāi)放后,陳柱國(guó)于1981年12月調(diào)回吉林大學(xué)法律系任教,先后任副教授、教授。他在1982年取得指導(dǎo)民法學(xué)碩士研究生的資格,培養(yǎng)了吉大法律系首屆民法學(xué)碩士研究生,吉大法律系由此成為我國(guó)最早招收民法學(xué)碩士研究生的高校之一。他先后培養(yǎng)了1981級(jí)至1984級(jí)共四屆、十五名民法學(xué)碩士研究生。這期間,他利用豐富的日文民法文獻(xiàn)和英文契約法文獻(xiàn),在國(guó)內(nèi)法律院校中較早地為研究生開(kāi)設(shè)了《外國(guó)民法》《英美契約法》《比較法概論》等課程。直到去世之前的1996年春季學(xué)期,陳國(guó)柱不顧自己82歲高齡,仍然堅(jiān)持為吉大法學(xué)院1995級(jí)民法學(xué)和商法學(xué)的碩士研究生講授《外國(guó)民法》課程。

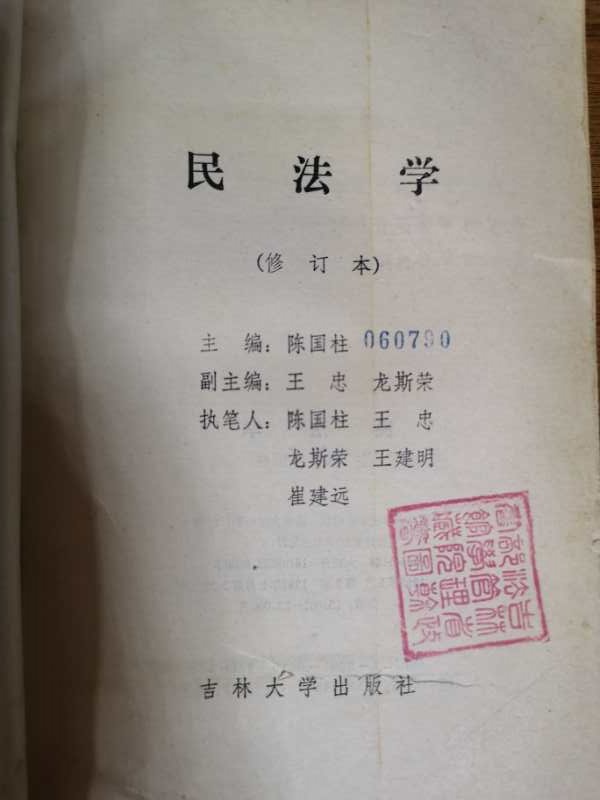

陳國(guó)柱回到吉大后,先后承擔(dān)了國(guó)家社科“六五”規(guī)劃項(xiàng)目“中國(guó)合同制度研究”(1983年),主編了《民法學(xué)》(吉林大學(xué)出版社1984年初版、1987年二版),出版了譯作《日本民法典》(吉林大學(xué)出版社1993年版,38.9萬(wàn)字)、《意大利民法典》(中國(guó)人民大學(xué)出版社2010年版,57.2萬(wàn)字,根據(jù)日譯本翻譯)兩部民法典,發(fā)表了《論協(xié)議解除》(載《當(dāng)代法學(xué)》1989年第2期)、《關(guān)于經(jīng)濟(jì)合同解除的探討》(載《吉林大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào)》1989年第4期)等論文。

陳國(guó)柱雖然一生歷經(jīng)坎坷,卻淡泊名利,治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),心系學(xué)術(shù)。從以下三件事情中可以窺知一二:

其一,在為1981級(jí)至1984級(jí)民法學(xué)研究生講授《外國(guó)民法》和《英美契約法》期間,陳國(guó)柱積累的講稿體系完整、信息量大,反映了日本民法和英美契約法的最新發(fā)展,經(jīng)過(guò)整理完全可以出版。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)極端缺乏這方面題材的著作,出版社極愿推出。陳國(guó)柱指導(dǎo)的1981級(jí)和1982級(jí)民法學(xué)研究生多次提出幫助他整理出版《外國(guó)民法》和《英美契約法》兩部著作,都被他以外國(guó)民法的內(nèi)容尚需補(bǔ)充德國(guó)、法國(guó)、瑞士等國(guó)的文獻(xiàn),研究生們應(yīng)當(dāng)努力學(xué)習(xí)、不要為此浪費(fèi)時(shí)間等理由,婉言謝絕。

其二,在翻譯《日本民法典》時(shí),陳國(guó)柱考慮到日本民法的制定與德國(guó)、法國(guó)、瑞士等國(guó)的民法都有密切關(guān)系,為研究日本民法學(xué)者的使用便利,就在《日本民法典》各條譯文之后,專門附加了《法國(guó)民法典》《德國(guó)民法典》《瑞士民法典》和《瑞士債務(wù)法》的相關(guān)條文,以供研究者參照與比較。這是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)出版的各種外國(guó)法典漢譯本中第一部標(biāo)注比較法條文的譯本。另外,為便于研究日本民法的學(xué)者能夠更好地理解和研究日本民法的全貌,他還翻譯了26部比較重要的日本民法的單行法及特別法,收入《日本民法典》一書(shū)中一并出版。

其三,在翻譯完《日本民法典》之后,陳國(guó)柱考慮到,在世界上比較有影響的大陸法系國(guó)家民法典中,德國(guó)、法國(guó)、瑞士、日本的民法典均已有了中譯本,唯獨(dú)《意大利民法典》還沒(méi)有,不顧將近80歲的高齡,克服視力困難的障礙,根據(jù)日本學(xué)者風(fēng)間鶴壽的日譯本《意大利民法典》,將其翻譯為中文。可惜該書(shū)尚未正式出版,他便與世長(zhǎng)辭!

陳國(guó)柱在改革開(kāi)放后提出的主要學(xué)術(shù)觀點(diǎn)包括:

1.在學(xué)術(shù)研究方法上,陳國(guó)柱認(rèn)為,學(xué)術(shù)研究中堅(jiān)持馬克思主義,運(yùn)用馬克思主義的立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題。

2.在民事法律行為理論方面,陳柱國(guó)做了許多撥亂反正的工作,提出了不少如今看來(lái)已經(jīng)是通說(shuō)甚至是常識(shí)的觀點(diǎn)。

(1)在意思表示與民事法律行為的關(guān)系上,陳國(guó)柱認(rèn)為,以意思表示為要素,是民事法律行為最重要的特征。然而,意思表示也只是民事法律行為的要素,本身并不就是民事法律行為。民事法律行為是指賦予法律效果所必需的法律事實(shí)的全體,而意思表示不過(guò)是組成民事法律行為的一個(gè)事實(shí)。即使在只由一個(gè)意思表示而成立民事法律行為的情況下,如放棄繼承、免除債務(wù),民事法律行為和意思表示也不應(yīng)混淆,此時(shí)民事法律行為仍然應(yīng)當(dāng)理解為發(fā)生法律效果的法律事實(shí)全體,而意思表示應(yīng)當(dāng)理解為構(gòu)成民事法律行為的組成部分。

(2)在民事法律行為的法律效果上,陳國(guó)柱認(rèn)為,民事法律行為不但以意思表示為要素,而且還按照意思表示賦予法律上效果。由民事法律行為所發(fā)生的法律效果,雖然在大多數(shù)場(chǎng)合是與當(dāng)事人的意思相一致的,但并不是完全一致。有些法律效果的發(fā)生是出乎意思表示人希望之外的;有些法律效果的發(fā)生是意思表示人所不希望的;也有的是意思表示人所希望發(fā)生的效果只發(fā)生一部分,而其余部分沒(méi)有發(fā)生;更有法律所賦予的效果完全與意思表示人的內(nèi)心意思相反。

(3)在民事法律行為與民事行為的關(guān)系上,陳國(guó)柱認(rèn)為,民事法律行為是民事行為的下位概念,民事行為包括民事法律行為、無(wú)效的民事行為和可撤銷的民事行為,民事法律行為只是民事行為的一種。

(4)關(guān)于民事行為能力與處分能力的問(wèn)題,陳國(guó)柱認(rèn)為,民事行為能力是行為人有效地為民事法律行為的能力。民事法律行為的有效要件除了要求當(dāng)事人有相應(yīng)的民事行為能力外,在當(dāng)事人以民事法律行為處分某種權(quán)利場(chǎng)合,對(duì)此權(quán)利還必須有處分能力。在一般情況下,當(dāng)事人對(duì)自己的權(quán)利當(dāng)然有處分能力;在個(gè)別情況下,當(dāng)事人對(duì)于他人的權(quán)利也可以有處分能力。例如,抵押權(quán)人于債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),有權(quán)將抵押物拍賣。對(duì)特定財(cái)產(chǎn)沒(méi)有處分能力的人所為的處分行為無(wú)效。

(5)關(guān)于重大誤解問(wèn)題,陳國(guó)柱認(rèn)為,民事行為的誤解有動(dòng)機(jī)的誤解和內(nèi)容的誤解兩大類。所謂動(dòng)機(jī)的誤解,是意思表示由來(lái)的誤解。動(dòng)機(jī)不是構(gòu)成意思表示的因素,是存在于意思表示外部的事實(shí)。動(dòng)機(jī)的誤解原則上不影響民事行為的效果,但如果動(dòng)機(jī)已經(jīng)被列為民事行為的內(nèi)容,并且成為民事行為的必要條件時(shí),動(dòng)機(jī)的誤解也可以成為撤銷民事行為的原因。所謂內(nèi)容的誤解,是意思表示人的真實(shí)意思與其所為的意思表示不一致,就其表示所賦予的法律效果,與其內(nèi)心所要達(dá)到的效果互相抵觸的情況。

(6)關(guān)于附條件、附期限法律行為中的期待權(quán)問(wèn)題,陳國(guó)柱認(rèn)為,在附條件民事法律行為中,條件成就與否未確定之前,當(dāng)事人應(yīng)享有期待權(quán)。這種期待權(quán)是指當(dāng)事人因停止條件成就即取得民事權(quán)利的可能性,或者因解除條件成就以恢復(fù)權(quán)利的可能性。在附期限民事法律行為中,期限屆至前,當(dāng)事人雖未取得民事權(quán)利(附始期場(chǎng)合)或回復(fù)權(quán)利(附終期場(chǎng)合),但總有一種取得或回復(fù)權(quán)利的希望,也即享有期待權(quán)。期待權(quán)受法律保護(hù),侵害期待權(quán)要承擔(dān)民事責(zé)任。

3.在代理理論方面,陳柱國(guó)提出的不少觀點(diǎn)具有正本清源的作用,與后來(lái)的民法通說(shuō)和代理立法近乎一致。

(1)關(guān)于代理權(quán)的法律性質(zhì),陳國(guó)柱認(rèn)為,代理權(quán)是代理人以被代理人名義為意思表示或接受意思表示,并使其效果直接歸屬于被代理人的一種權(quán)限。代理權(quán)不是固有意義上的權(quán)利,不過(guò)是法律上的一種地位或資格,因?yàn)榇頇?quán)并不是為代理人利益而存在的,同時(shí)在消極代理場(chǎng)合,代理人只是接受意思表示,不待行使任何權(quán)利就對(duì)被代理人發(fā)生效力。

(2)關(guān)于代理行為的瑕疵,陳國(guó)柱認(rèn)為,代理是由代理人以被代理人的名義,向第三人為意思表示或者從第三人接受意思表示,并不是被代理人為民事法律行為。在評(píng)定代理人行為的效力時(shí),應(yīng)當(dāng)注意代理人的意思有無(wú)缺陷,而不是考慮被代理人的意思有無(wú)缺陷。

(3)關(guān)于無(wú)權(quán)代理行為的效力,陳國(guó)柱認(rèn)為,無(wú)權(quán)代理行為在被代理人追認(rèn)前,其效力處于有效無(wú)效不確定狀態(tài)。為了保護(hù)對(duì)方的利益和使法律關(guān)系迅速確定,理論上應(yīng)當(dāng)承認(rèn)給相對(duì)人以催告權(quán)和撤銷權(quán),但相對(duì)人在訂立合同時(shí)明知代理人沒(méi)有代理權(quán)時(shí),不得主張撤銷。在被代理人不予追認(rèn)的場(chǎng)合,無(wú)權(quán)代理人對(duì)于相對(duì)人因相信合同有效所受的一切損害應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任,賠償范圍不僅限于積極損害,也包括消極損害。

4.對(duì)于訴訟時(shí)效完成的法律效果,陳國(guó)柱結(jié)合當(dāng)時(shí)的立法,提出了獨(dú)特的見(jiàn)解。他認(rèn)為,訴訟時(shí)效的要件具備時(shí),發(fā)生訴權(quán)消滅效果。所謂訴權(quán)消滅,并不是起訴權(quán)消滅,而是指權(quán)利人通過(guò)審判程序?qū)崿F(xiàn)民事財(cái)產(chǎn)權(quán)的可能性消滅。這種消滅的性質(zhì),不僅是訴訟法上的裁判請(qǐng)求權(quán)消滅,也是實(shí)體法上的權(quán)利請(qǐng)求權(quán)消滅。時(shí)效期間屆滿后,實(shí)體上權(quán)利的請(qǐng)求權(quán)雖然消滅,但實(shí)體上權(quán)利本身依然存在。例如,債權(quán)的請(qǐng)求權(quán)雖然消滅,但是債權(quán)本身并未消滅。另外,對(duì)于因提起訴訟導(dǎo)致訴訟時(shí)效中斷的問(wèn)題,陳國(guó)柱認(rèn)為,給付之訴、確認(rèn)之訴、形成之訴、反訴,都發(fā)生時(shí)效中斷的效力。不過(guò),權(quán)利人提起訴訟之后旋又撤回,或者雖然提起訴訟但因?yàn)闊o(wú)理由而被駁回,則不發(fā)生中斷的效力。因?yàn)樽鳛樵V訟時(shí)效中斷事由的提起訴訟,僅有權(quán)利人主張其權(quán)利還不夠,還必須有人民法院承認(rèn)其權(quán)利的存在。

5.關(guān)于合同的協(xié)議解除問(wèn)題,陳國(guó)柱認(rèn)為,協(xié)議的解除是一個(gè)解除合同,不以解除權(quán)的存在為必要。協(xié)議解除是以一個(gè)新的合同解除一個(gè)舊的合同,是一個(gè)解除合同或曰反對(duì)合同,即以新的合同的效力去消滅舊的合同的效力。協(xié)議解除是否有溯及力,原則上應(yīng)依雙方當(dāng)事人的意思表示。

6.經(jīng)濟(jì)合同法第27條第1款第5項(xiàng)、技術(shù)合同法第24條規(guī)定,當(dāng)事人一方違約使合同履行成為不必要,是解除的條件。陳國(guó)柱認(rèn)為,此所謂履行成為不必要,是指合同履行不能達(dá)到債權(quán)人所期望的目的,也就是不能達(dá)到合同的目的。履行成為不必要在具體的違約類型中如何認(rèn)定?(1)在逾期履行時(shí)的認(rèn)定。根據(jù)合同的性質(zhì)和當(dāng)事人的意思表示,履行期在合同內(nèi)容上不特別重要時(shí),即使債務(wù)人在履行期限屆滿后履行,也不至于成為不必要。但債務(wù)人在已經(jīng)推遲的合理期限內(nèi)仍未履行,則可視為履行成為不必要,債權(quán)人有權(quán)主張解除合同。根據(jù)合同性質(zhì)和當(dāng)事人的意思表示,履行期在合同的內(nèi)容上特別重要的,學(xué)說(shuō)稱這種合同為定期行為。在這種合同中,債務(wù)人不在履行期內(nèi)履行,合同的目的即不能達(dá)到,也就是履行成為不必要,債權(quán)人有權(quán)主張解除合同。(2)在不完全履行時(shí)的認(rèn)定。不完全履行定期行為,如果在履行期屆滿仍未將缺陷消除或另行給付,即視為履行成為不必要。不完全履行非定期行為,如果在已經(jīng)延長(zhǎng)的合理期限內(nèi)仍未將缺陷消除或另行給付,即視為履行成為不必要;如果消除缺陷或另行給付超過(guò)履行期時(shí),還可直接適用逾期履行的規(guī)則。(3)在拒絕履行時(shí)的認(rèn)定。拒絕履行導(dǎo)致逾期履行時(shí),應(yīng)按逾期履行的規(guī)則處理。但在非計(jì)劃合同被拒絕履行時(shí),如果能證明債務(wù)人肯定不履行合同,可直接視為履行成為不必要。(4)在受領(lǐng)遲延時(shí)的認(rèn)定。債權(quán)人受領(lǐng)遲延,如果標(biāo)的物的性質(zhì)決定必須及時(shí)處理,視為履行成為不必要。

7.關(guān)于合同解除與損害賠償?shù)年P(guān)系,經(jīng)濟(jì)合同法第27條第2款規(guī)定,因變更或解除經(jīng)濟(jì)合同使一方遭受損失的,除依法可以免除責(zé)任的外,應(yīng)由責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。民法通則第115條規(guī)定,合同的變更或解除,不影響當(dāng)事人要求賠償損失的權(quán)利。陳國(guó)柱認(rèn)為,這種規(guī)定與西德民法的規(guī)定截然相反,與瑞士債務(wù)法的觀點(diǎn)在實(shí)質(zhì)上也不相同;另外與法國(guó)民法也不一樣,因?yàn)榉▏?guó)民法只限于賠償債務(wù)不履行所生的損害,我國(guó)法律則沒(méi)有這種限制。在合同解除時(shí),無(wú)責(zé)任的當(dāng)事人所遭受的一切損害都可以請(qǐng)求賠償。

8.關(guān)于民法中的損害賠償責(zé)任,陳國(guó)柱認(rèn)為,要分析損害賠償是基于侵權(quán)行為還是基于違約行為等不同原因產(chǎn)生的。在無(wú)因管理中,本人對(duì)于管理人在實(shí)施管理行為時(shí)的損害所承擔(dān)的賠償責(zé)任,完全不同于違約損害賠償和侵權(quán)損害賠償,因?yàn)楸救嗽谄渲袥](méi)有任何過(guò)失,管理人所受損害也不是本人的行為造成的。