吳志攀與恩師芮沐、師母周佩儀合影

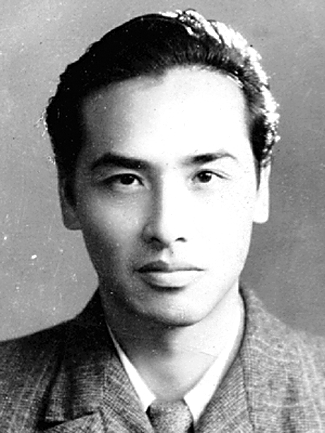

年輕時代的芮沐

芮沐,法學泰斗、北京大學資深教授,3月20日在北京逝世,享年103歲。

芮沐先生生于1908年,祖籍浙江吳興。他于1932年獲法國巴黎大學法學碩士學位,1935年獲德國法蘭克福大學法學博士學位,畢業后回國工作。1941年至1945年任西南聯大法律系教授,1947年起任北京大學法律系教授,曾任北京大學法律系副系主任、經濟法研究所所長、國際經濟法研究所所長。他是我國經濟法學和國際經濟法學學科的創始人,培養了大批法律英才,為我國的法學發展和法治建設事業作出了杰出貢獻。

“法學是實踐科學、行動科學,作為上層建筑的法律,必須為經濟基礎服務,這是沒有疑問的。法學者的使命是協助我國立法者、司法者在中國建立起具有中國特色的法律體系,我的點滴成就在于適應改革開放的需要,在實踐中創立了兩門新學科——經濟法和國際經濟法,并為這些學科的發展竭盡微薄。” ——芮沐

芮先生已經走完了他的百年人生路,他的學說影響了中國的法治建設,他的弟子遍及天下。所以,悼念他的文章很多,甚至我的“80后”學生告訴我,在微博上有很多人都轉發芮先生的照片,說他是“中國最帥的法學家”。我深信,他的故事將成為傳奇,北大的法律人會一代一代口耳相傳。

“我這個導師就是幫你做研究的”

芮先生指導我讀書的時候,從來沒有張羅著學生一起“做項目”,更不要學生“打工”。他常常問學生:對什么領域感興趣?對什么具體問題感興趣?博士期間想做什么研究?

現在指導學生時,我也學著當年芮先生帶我的方法,總是問學生:我能給你什么幫助?我覺得當導師不能高高在上,我們給學生指點方向,但更多的時候,是他們的朋友,甚至是他們的“助手”。

我隨芮先生讀完碩士,又考了他的博士,大的專業方向還是經濟法,但具體研究什么,沒有確定。芮先生總是尊重學生自己的選擇,他對我說:“你寫博士論文,是要你做你的研究,不是要你做我的研究。我這個導師就是幫你做研究的。”

我的碩士論文寫的是農村土地法,芮先生當然覺得這個方面的問題很重要,但他始終鼓勵我們要把眼光往外看,要研究國際的經驗。所以我仔細考慮以后,決定研究香港的銀行法。芮先生聽了很高興,他說,香港是國際金融中心,對內地經濟影響很大,我要送你去香港呆一年。

于是,芮先生推薦我去了香港,當時的系主任張國華教授也幫我寫了推薦信。1986年,我來到香港收集資料,開始對香港商業銀行法律制度史進行研究。開始我在香港樹仁學院,一邊講暑期課程,一邊收集有關資料。之后,芮先生又親自推薦我到一家英國人開的律師事務所實習,在那里可以接觸到一些金融法律實務。這個事務所的資料室非常了不起,有很多當時在內地看不到的重要文獻,而因為有芮先生的特別推薦,那里的英國老板對我極其客氣,上班時間就讓我去看書,翻資料,讀案例。律所里的秘書們都跟我開玩笑,說我是“老板花錢請來讀書的”。在律所里看了半年書,資料也復印了很多,我博士論文的底子打好了。

1988年底,我完成了博士論文。畢業答辯時芮先生是最早到場的,當時國內很少有專家研究金融法,更很少有人關注香港的銀行法,最懂行的或者說有一些相關實務經驗的,往往都是解放前上大學或者留過洋的老學者。芮先生把在北京能請來的專家都請到了,7名答辯委員,歲數都在70歲上下。那天只有我一個博士答辯,提問和回答整整進行了一個上午。

“研究問題,要聯系實際”

先生經常對學生說,“研究問題,要聯系實際”,先生還說“不要空洞地就概念而研究概念”。用更形象的比喻來表述就是:“重要的是把孩子生出來,孩子叫什么名字并不重要”。我認為,先生說的是對的,道理很簡單:研究“孩子”,比研究孩子的名字更重要。

在社會科學領域,要下一個科學的定義,并非易事。我承認,純粹的邏輯推理或者概念的思辨,當然也有其價值。但“名”和“實”相比,我們應該更重視“實”,要做實學,真正到社會生活中去發現真問題,真正研究那些實實在在的中國的問題,這才是好的學風。

芮先生正是看到了這一點,所以要求學生們“要結合實際,研究實際問題”。他在晚年說話很少,但見學生時,經常重復說這兩句話。這兩句話是最簡單不過的大白話,但是,要真正體會,并身體力行,卻不容易。“實際問題”在社會生活中,不在書里,除非那書是下工夫的帶了血汗的書;也不一定在課堂上,除非那教授是進行了長期積累、長期思考的;也不一定在圖書館里,除非你在圖書館會“淘書”,像沙里淘金那樣,將好書“淘”了出來。

學問一定要結合實際。在實際生活之中,用自己的眼睛,親眼觀察;用自己的耳朵,親耳聽情況;用自己的嘴,與了解實際情況的人面對面談話。浮在表面,一定寫不出有生氣的文章。

這些年來,我對先生的教誨深信不疑。現在,我也講不出更多的道理,我就直接對學生們說,我也只有這兩句大白話。我的先生當年就是這樣教我的,所以,我現在也要這樣教你們,一日為師,終生為父,這個很有些“封建”的道理,大家慢慢就體會了。

“他能預見三十年后的世界格局”

從我博士畢業算起,二十三年過去了。當年芮先生要我研究香港金融法律問題的意義,并沒有隨著時間推移而減弱,反而更加凸顯。這么多年來,香港一直保持著國際金融中心的地位,香港金融法律的經驗,至今仍然是我們建設中國特色金融法律體系的重要資源。

我現在也逐漸明白,派我去香港學習并非芮先生的無心之舉。芮先生對學科的發展,對學生的培養,是有長遠的戰略考慮的。先生很少說話,很少在公開場合發表長篇大論,甚至很少寫書寫文章。他一輩子不與人爭論,也禁止我們發表與人商榷的文章,但他的眼界之開闊、心思之細密,不是我們這些后生所能想象的。

先生生在舊上海,從小就知道什么叫“國際金融”,后來求學歐美,懂多門外語,對西方的法律制度有很深入的理解。雖然他的才華曾經一度被埋沒,但改革開放的時代一到來,他就開始作學科建設布局。1981年,芮先生發表了《經濟法和國際經濟法問題》,同年招收“文革”后第一批經濟法和國際經濟法的碩士。1984年已是76歲高齡的芮先生,又發表了《關于國際經濟法的幾個問題》,將跨國法律知識與中國經濟的改革開放結合起來,1985年,芮先生首次招收國際經濟法方向的博士。這些事情,當時關注的人可能并不多,因為先生做事情決不張揚,他就是悄悄地做,把他的學生一個一個送到美國、歐洲、香港去學習,指揮弟子們分別研究國際經濟法的十幾個領域,并結合中國經濟發展的實際情況寫論文、做研究。芮先生從來沒有標榜過什么“學派”,但我們這么大一個學科,就在他的手上完成了奠基的工作。我們這些學生的風格,無不受到他的影響,我們的路,都是他給鋪好的。

我深信,我們這一代人的學生,未來一定會超越我們。當年我們求學時,要想到境外交流,真的很不容易。我們所能掌握的信息量很小,我們在接受和掌握新方法、新范式的時候也比較慢。所以,我們的學生,學問會更深,成就會更大,他們將親自見證并且服務于中國崛起為世界金融強國的歷程。可是,“他們的老師”卻遠遠比不上“我們的老師”,芮先生走了,我們的老師走了,世上再難找到這樣睿智的學者,能夠預見三十年后的世界格局。(作者系北京大學常務副校長、著名法學家)

吳志攀教授撰寫此文時,又遇父親病逝,他強忍悲痛完成此稿。他的父親吳方先生,1945年考入西南聯大,曾是芮沐先生的學生,逝世前與芮先生在同一家醫院治療。本刊謹向吳志攀教授致以誠摯的感謝及慰問。 ——編者