作者簡介:

李 平 江蘇省泰州市高港區人民法院副院長

張志偉 江蘇省泰州市高港區人民法院法官

內容摘要:司法實踐中關于利用第三方支付平臺實施犯罪的看法分歧較大,從實證案例入手,以《人民司法》刊發的三則案例作為切入點,具體分析該類犯罪行為的手段、性質以及司法實踐中所遇到的疑惑。通過厘清第三方支付平臺的角色和定位,從法理上分析該類犯罪行為的評價原則,繼而推導出司法實踐中此類案件的裁判規則,最后對確立裁判規則的方法提出建議。

關鍵詞:盜竊 信用卡詐騙 詐騙 定性罪名

“支付寶”“微信支付”等第三方支付平臺,借助移動智能終端普及的東風,作為中國的“新四大發明”之一,憑借支付的快捷、隱蔽、安全等屬性,占據了從商超到小攤的支付途徑。2016年中國第三方移動支付交易規模達到58.8萬億元,同比增長率超300%,預計2018年中國第三方移動支付交易規模將超150萬億元,達到171.5萬億元。新興事物的蓬勃發展給社會帶來機遇的同時,新類型的犯罪手段所帶來的新型司法問題會給司法機關帶來一定時間的困擾,對于該犯罪行為的評價出現較大分歧。《人民司法|案例》中多次就利用支付寶竊取被害人財產相關案例進行探討,刊登了多地的司法裁判案例,從裁判結果來看,各地對此種類型犯罪看法較為分裂,出現多種迥然不同的結果,說明司法實踐對該類犯罪的認識尚處于混沌狀態。筆者認為,評價犯罪行為構成,需探究行為性質的本身以及所侵害的法益、蘊含的法律關系,進而得出正確結論。因各第三方支付平臺在支付原理以及使用手段上基本一致,故本文從實證分析入手,以支付寶為研究對象,擬梳理出涉第三方支付平臺犯罪的司法認定規則和理念。

一、實踐考量:利用第三方支付平臺竊取資金的定性

(一)利用第三方支付平臺竊取資金犯罪行為實證分析

為詳細了解司法實踐中對于此類犯罪的裁判結果,筆者在中國裁判文書網檢索分析了26個省、自治區、直轄市三級法院于2014年1月1日至2019年3月1日作出的1334件刑事判決。根據統計分析(見圖一),筆者首先對裁判中所涉及的犯罪行為作如下區分:

(1)被告人合法或者非法取得被害人手機,猜到支付寶賬戶密碼或者用手機重置密碼,竊取被害人支付寶賬戶內資金或者支付寶所綁定信用卡內資金;(2)被告人合法或者非法取得被害人手機以及銀行卡或者銀行卡信息,綁定被害人的銀行卡至被害人的手機,并重置支付寶賬戶密碼,通過被害人支付寶賬戶竊取信用卡內資金;(3)被告人合法或者非法取得被害人支付寶信息,用自己的手機登錄被害人的支付寶賬戶,并重置支付寶賬戶密碼,通過自己的支付寶賬戶竊取支付寶內資金;(4)被告人合法或者非法取得被害人支付寶以及銀行卡信息,綁定被害人的銀行卡至自己的手機,并重置支付寶賬戶密碼,通過自己的支付寶賬戶竊取信用卡內資金。

(二)司法實踐中的典型案例

案例一

2015年3月11日晚,被告人徐某某使用單位所配發的手機登錄支付寶時,發現可以直接登錄被害人馬某的支付寶賬戶。后分兩次從被害人賬戶內轉出人民幣15000元,并由其所獲取。公訴機關以被告人徐某某犯盜竊罪起訴至法院,最終法院以詐騙罪判處被告人徐某某有期徒刑七個月,緩刑一年,并處罰金人民幣三千元。

案例二

2016年1月2日,被告人趙某在使用被害人王某的手機時,猜中支付密碼,后使用自己的手機登錄被害人的支付寶賬戶,分次轉出被害人支付寶內資金合計人民幣100000元至自己賬戶。公訴機關以被告人趙某犯盜竊罪起訴至法院,最終法院以盜竊罪判處被告人趙某有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣四千元。

案例三

2012年8月,被告人李某購買了原先由被害人姚某使用的手機號碼,該號碼已綁定了被害人姚某的支付寶賬戶以及銀行卡,遂通過該號碼重置了相關賬號以及密碼,并通過支付寶消費、轉賬共計人民幣14918.2元。公訴機關以被告人李某犯信用卡詐騙罪起訴至法院,最終法院以信用卡詐騙罪判處被告人李某有期徒刑七個月,并處罰金人民幣二萬元。

3.裁判迥異造成的司法認定悖論

上述三個案例,均是被告人通過第三方支付平臺,竊取被害人財物,但是手段略有差異:案例一和二的被告人是直接轉移支付寶賬戶內的資金,案例三中的被告人是通過重置了支付寶綁定的銀行卡賬戶和密碼而轉移資金,三個生效判決的結果各不相同。三個案例的裁判理由均較為充分,其中案例一和案例三均在《人民司法》中發表過。由于三個案例涉案金額都在人民幣10000元以上,但試想一下:如被告人通過被害人的支付寶余額竊取人民幣2000元,按照江蘇省《江蘇省高級人民法院江蘇省人民檢察院江蘇省公安廳關于我省執行盜竊公私財物“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”標準的意見》第1款的規定,被告人已構成盜竊罪;但是如按照案例三的裁判意見,被告人在實施了綁定銀行卡再進行轉賬等行為之后,由于數額未達信用卡詐騙罪5000元的入罪標準,根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第5條的規定,被告人應當是不構成犯罪。在被告人不僅侵犯了被害人的財產權,還實施了綁定銀行卡等行為之后,反而不構成犯罪,出現這種刑罰“倒掛”的現象,超出一般公眾的認知,不符合基本的法律規則,說明目前司法實踐中對該類犯罪的處理尚未有清晰而理性的認識。

筆者通過中國裁判文書網對該類型的犯罪作了檢索,及至2020年6月,各地法院對于該類犯罪的處理仍然較為分裂,相關司法解釋或者指導性案例尚未對該類型的犯罪進行統一或者規范。此種情況下,對這類犯罪的行為手段、主客觀方面進行詳細分析,取得與傳統犯罪相同的部分,即可厘清各類犯罪的裁判思路。

二、應然探討:犯罪行為法理分析與法律規定

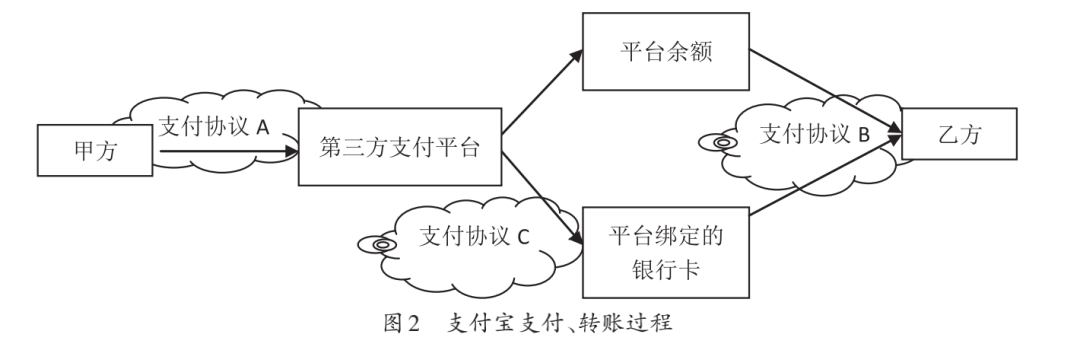

探討犯罪行為所侵害的法益,需要厘清利用支付寶竊取資金的過程,再立足第三方支付平臺的基本屬性,去探究犯罪行為內在的法律關系。按目前的支付技術,通過支付寶支付或者轉賬有兩種途徑,具體過程如圖2所示。

由上圖看出,支付寶將資金由甲方賬戶轉入乙方賬戶,均是基于各服務協議的約定,按照支付指令要求而進行的,支付協議A服務于甲方與第三方支付平臺,包含了支付請求以及身份驗證、指令提出等等。支付協議B應當說與支付協議A是一個協議文本,只是使用部分不同,在用戶與第三方支付平臺簽約的時候,可以一并簽署。但是支付協議C是由第三方支付平臺與銀行等金融機構簽署的,包括平臺向銀行驗證用戶信息、使用用戶身份信息發出支付指令等。

(一)秘密竊取財物是行為本質

竊取行為是排除他人對財物的支配,建立新的支配關系的過程。利用第三方支付平臺的犯罪中,無論行為人通過圖1中何種方法實施犯罪,首先,行為人主觀上存在非法占有的目的。所謂“非法”,通常認為是指缺乏法律規定或者缺乏正當的理由、程序、根據,既包括為法律所明文禁止,又包括法律雖無明文禁止,但為一般社會觀念所不容許。所謂“占有”是指人對財物事實上支配、管理的狀態。刑法上的占有是現實的占有而不包括觀念上的占有,不僅是為自己所有的意思占有,還包括為他人占有的情形。行為人通過竊取被害人賬戶密碼、重置支付寶密碼、趁隙使用手機等方式進入被害人賬戶,轉移其支付寶賬戶資金的行為,明顯是無權的占有、轉移,是非法行為,而且其通過非法行為完成了對他人財物的支配和管理,這些都從客觀方面表征出行為人非法占有他人財物的目的。

其次,行為人秘密竊取了他人的財物。竊取行為是排除他人對財物的支配,建立新的支配關系的過程。完整的竊取行為首先是通過破壞他人對財產的控制支配,然后是建立起自己或者第三人對財產的控制支配關系,至此方完成竊取。在打破原控制支配關系時,行為人是通過竊取賬號密碼、盜取、冒用手機等方式,這些方式基本都是秘密進行的。之后,行為人通過登錄被害人賬號,建立起對財產新的控制支配關系,完成竊取的過程,雖然過程為支付寶等第三方支付平臺所知曉,但是賬號驗證、轉賬等網絡傳輸、機器運算過程,不能為被被害人所知曉,第三方支付平臺的運營者亦很難通過巡查等方式知曉。行為人通過第三方支付平臺轉移他人財產的行為,不但破壞了他人對財物的控制支配關系,而且還建立起自己對財物的實際支配關系。至此,行為人方完成了財物的竊取。但是在犯罪過程中,是否同時侵犯了其他的法益,侵犯的行為是否需要評價,需要單獨提出來思考。

(二)不宜以詐騙罪論處

有觀點提出,行為人虛構了使用人的事實(偽造身份),隱瞞了真相,而獲取了財物,可以以詐騙罪定罪處罰。筆者認為,詐騙罪有兩個基本的行為特征:一是行為人實施了虛構事實或者隱瞞真相的方法,二是被害人基于錯誤的認識,處分財產的行為。但是對整個犯罪行為進行解剖后,可以看出,第三方支付平臺作為“活的載體”割斷了行為人的犯罪行為與犯罪結果的聯系,由于第三方支付平臺的介入,導致犯罪行為需要進行法理評價。以支付寶為例,每個用戶在使用支付寶時都需確認使用協議,再根據賬戶密碼進行登錄,支付寶展示功能進行服務。本文暫且不論“機器能否被騙”,但是被害人顯然未陷入錯誤認識,支付寶亦然。支付寶通過賬戶、密碼登錄即是對用戶身份進行驗證的過程,但是畢竟其是數據平臺,不可能有完整的民事權利能力,亦不能對其賦予審核義務。雖然支付寶有風險控制系統,對當前登錄賬號者進行大數據分析,以判斷使用者是否是賬號持有者,但是這是企業提供的風控模塊,并不能排斥其他人以正確的賬號、密碼登錄使用,甚至使用持有者的手機號碼獲取驗證碼以進行登錄。當使用人以正確的賬號、密碼、驗證碼登錄支付寶,支付寶即應當提供正常的服務功能,對此支付寶并未產生錯誤的認識。再看行為人取得被害人財產的過程,被害人在不知情的情況下,由于賬號泄露或者手機遺失、被盜用等情形,造成賬戶資金被非法獲取,至此,被害人并非基于自愿交付財產,其也沒有交付財產的過程,對于行為人非法獲取其賬戶內資金的行為,其沒有選擇權或者沒有能力對抗。因此,從整個過程看,不符合詐騙罪的相關邏輯定義,不宜以詐騙罪對行為人論處。

(三)信用卡詐騙罪中“冒用”的行為分析

將信用卡綁定至指定手機號碼時,需要獲取兩個信息:一是信用卡卡號,二是手機驗證碼。不管行為人采取何種手段,均需要獲取上述兩個信息。如若行為人在未征得他人同意的情況下,將他人信用卡與他人手機號碼綁定,是否屬于“冒用”?如若行為人是將他人信用卡綁定至自己的手機號碼,是否可以認定其“冒用”?

信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規,利用信用卡虛構事實或者隱瞞事實,騙取財物,數額較大的行為。乙綁定甲的信用卡,需要甲信用卡的卡號以及驗證碼等信息,這些信息我們可以看作為信用卡信息,即乙竊取的是甲的信用卡信息,進行綁定操作只是支付寶作為第三方支付平臺,將信用卡信息上傳至支付寶公司,支付寶作為終端用來向銀行卡的發卡行傳遞信息進而發生支付。從上看出,首先乙并非竊取的信用卡,故而不能適用刑法第196條第3款的規定認定乙犯盜竊罪;其次,乙竊取甲的信用卡信息,并且用自己的手機號碼進行綁定,違背了卡主甲的意志,其冒用了甲的名義綁定信用卡侵犯了信用卡管理秩序,至于該行為是否需要處罰,需要進一步看乙有無繼續侵犯財產權,如乙利用支付寶進行支付、轉賬達到一定金額,是需要刑法規制的。

(四)兩罪競合擇一重罪

圖1中被告人的行為同時侵犯了數個客體,包括被害人的財產權、信用卡管理秩序等,但是被告人實為基于一個犯罪意圖所支配的數個不同的罪過,觸犯了數個罪名。我們考量被告人的處刑時,應當首先以罪責行相適應為原則。被告人在轉移被害人支付寶內資金時,可能是直接從賬戶余額中轉出,也可能是從被害人所綁定的信用卡賬戶中轉出,究竟從何轉出是由支付寶自動判斷,根據支付寶的協議,默認應是首先從賬戶余額中支出,在余額不足時,按照綁定信用卡的順序再行轉出,此過程可能并不為被告人所知曉,被告人轉移資金時所實施的行為仍然只是賬號、密碼或者再加上驗證碼,故不能因從信用卡賬戶中轉出資金而加重對被告人的處罰,不宜對其數罪并罰。

司法實踐中,對于競合犯的處罰一般是擇一重罪處罰,具體到此類型的案件中,以江蘇省為例,如被害人的損失達到5000元以上,則被告人的行為觸犯了盜竊罪與信用卡詐騙罪,擇一重罪應當以信用卡詐騙罪對被告人論處;如被害人的損失是2000元以上5000元以下,則被告人僅僅構成盜竊罪,這樣就避免了前文中所述刑罰“倒掛”的問題,也不會造成司法混亂,遵循了罪責刑相適應的原則,為一般公眾所接受。

(五)既未遂探討

為直觀了解這類犯罪中的既未遂狀況,可以擬定一案例來說明。例如,行為人甲趁隙使用被害人的手機綁定銀行卡,并重置支付寶密碼,后通過支付寶轉賬人民幣10000元至自己銀行卡中,但是該行為觸發了支付寶公司的安全機制,被害人的錢款已經從其銀行卡中轉出,卻被支付寶公司止付,甲未能實際取得該款。從該案的發生過程以及后果來看,被害人的財物已經從其卡中轉出,但是并未為行為人所實際獲取。如將本案中甲的行為評價為盜竊罪,以學界的“控制說”理論,甲的盜竊犯罪為未遂,但若按“失控說”,甲的盜竊犯罪已既遂。但我們應當注意到此類犯罪區別于傳統犯罪的特點,由于贓款被支付寶公司止付,被害人可以通過找回賬號、密碼等方式找回被盜錢款,而不需要通過司法手段追回,故認定為盜竊罪未遂更為妥當;如將本案中甲的行為評價為信用卡詐騙罪,同盜竊罪理論,行為人雖然冒用他人身份綁定銀行卡并將贓款從銀行卡中轉出,但其并未實際獲取贓款,認定為信用卡詐騙罪未遂較為合適,但是根據相關司法解釋規定,信用卡詐騙罪未遂需要以數額巨大為目標方構成犯罪,故罪名認定的不同,直接導致行為人的行為是否可以評價為犯罪。故分析行為人在作案過程中的手段以及后果,認定犯罪行為是否既遂,對于罪名的認定也是有重大影響的,在不構成信用卡詐騙罪的情況下,仍然需要以盜竊罪追究行為人的刑事責任。

三、路徑選擇:裁判規則的建立

(一)厘清第三方支付平臺角色與定位

支付寶、微信支付、ApplePay等支付工具,作為第三方支付平臺,其在日常交易中的角色與定位,直接關系到行為性質的刑法評價。司法機關若能確立好相關角色的關系,看透犯罪行為的本質,即可順利認定罪名、確立刑罰。

首先,不能將第三方支付平臺視作銀行的延伸終端,其第三方支付平臺不屬于任何一家銀行,這和ATM有著本質的區別,其與銀行之間因服務協議而連接,作用是傳輸用戶的信用卡賬戶信息至銀行,由銀行作出響應動作;其次,第三方支付平臺也不能視作獨立的金融交易平臺,其依附于用戶本人而存在,支付寶不提供存取款等銀行才能有的職能,其僅僅是用戶存儲、傳輸信用卡信息或者用戶資料的工具。第三方支付平臺存取著用戶的支付信息,在用戶需要支付的時候,向簽訂了服務協議的銀行傳達用戶的意志,由銀行響應之后,再行支付。故,可以將第三方支付平臺視作用戶的“電子錢包”,和用戶持有的錢包可以視作一個概念,其中存儲的銀行卡信息即實體錢包中的銀行卡,用戶在傳統支付中刷卡支付、轉賬等使用信用卡的過程,和使第三方支付平臺使用信用卡在形式上有區別,但是在本質是一樣的。蘋果公司的ApplePay已經支持在傳統POS機上閃付,就和刷實體信用卡的過程相同,第三方支付平臺的使用體驗越來越接近實體卡片及錢包,司法實踐中將第三方支付平臺視作電子錢包,不僅與群眾的生活實踐趨于相同,同時也可以統一司法觀念,不至于造成認定犯罪不合理的現象。

(二)涉第三方支付平臺犯罪行為的裁判規則

采用四要素分析法去剖析一個犯罪行為,是比較通行的做法。前文已厘清了第三方支付平臺的角色與定位,即將其視作實體錢包一樣依附于用戶,并以App等數據化形態存在,這樣一來,分析此類犯罪時即可與傳統盜竊犯罪進行類比,給司法實踐帶來許多便利。

1.不宜確定為詐騙罪詐騙罪的核心是虛構事實、隱瞞真相,令財物的占有人產生錯誤認識,并在此基礎上錯誤的處分財物。而在該類型犯罪中,雖然行為人“占有”了被害人的手機,但是并非占有了被害人的第三方支付平臺賬戶內的資金。行為人轉移第三方支付平臺賬戶內資金的行為,并非是被害人基于錯誤認識對財物的處置。轉移賬戶內資金的行為是由行為人完成的,被害人對此事應當是不知情,何談錯誤認識?至于有觀點認為被騙對象為第三方平臺或者銀行,筆者認為甚無道理。首先,由前文分析,支付寶公司作出支付指令,是基于服務協議,由手機驗證碼、密碼以及賬戶信息傳遞,最終正式支付,對于支付寶公司而言,其最終支付并非基于錯誤的驗證碼或者密碼抑或是其他錯誤指令,故并非被騙的對象;其次,如若支付寶公司被騙,基于民事侵權理論,第三方支付平臺對被害人的財物被騙存在過錯,第三方支付平臺需要承擔相應的賠償責任,這顯然不合常理,加重了義務。筆者認為,第三方支付平臺只要遵守了國家相關安全規定,盡到了自己的審慎義務即可,苛求第三方支付平臺完全防止他人盜用被害人的賬戶密碼或者手機,這是不現實的,對于科技創新也是不利的。2.未綁定信用卡至自己手機的,不宜確定為信用卡詐騙罪將該類犯罪評價為信用卡詐騙罪的觀點,主要是將行為人利用第三方支付平臺從被害人銀行卡中轉賬的行為,定性為“冒用他人信用卡”。但筆者認為,行為人雖然有綁定信用卡的行為,但如果綁定至被害人本人的手機上,然后由被害人的手機向第三方支付平臺發出支付指令,第三方支付平臺基于服務協議的要求進行驗證,并最終支付,這不能認定為冒用信用卡,因為對于平臺和銀行來講,發出指令的手機和用戶信息均是卡片持有人,并不是傳統意義上的冒用信用卡的行為。行為人的這種行為,有別于傳統的拾到他人信用卡并使情形,由于ATM機是不需要進行身份識別的,而第三方支付平臺必定會進行身份識別,這道身份認證流程將行為人與銀行隔離開。但是若行為人將他人信用卡綁定至自己的手機,第三方支付平臺所發出的支付指令都是由自己的終端發出,行為人冒充他人身份更改了第三方支付平臺的認證信息,導致第三方支付平臺作為行為人的延伸向銀行發出支付指令,可以評價為“冒用他人信用卡”,此情形下,滿足一定條件方可評價為信用卡詐騙罪。3.不宜數罪并罰對于競合犯的理解,理論和實務界基本的共識是以擇一重罪為原則。具體到本文所探討的相關犯罪行為,首先信用卡詐騙罪和盜竊罪不存在法條競合關系,但是畢竟行為人僅實施了一個行為,并非真正的數罪,只是想象的數罪,以想象競合來觀察,較為妥當。如果以司法實踐來考量,對被告人以信用卡詐騙罪和盜竊罪數罪并罰,也會造成罪責刑不相適應,行為人如果轉賬時僅從支付寶余額中轉出,則是單獨構成盜竊罪;如果余額不足,從信用卡中轉出,以信用卡詐騙罪和盜竊罪數罪并罰則過于苛責,行為人實施犯罪過程時,并不會特意選擇從信用卡中轉出資金,只是系統自動判斷后的一種選擇,行為人不會為此多付出努力。當然,擇一重罪對其處罰,不僅對其竊取被害人資金的行為進行了評價,還考量了其冒用信用卡的行為,應當是適當的,筆者對司法實踐中目前這種處理較為認同,即以擇一重罪處理。4.一般情形應評價為盜竊罪,特定手段評價為信用卡詐騙罪在前文“應然探討”中已明確“秘密竊取財物是行為本質”,故以盜竊罪來評價該類行為可以作為一般準則。但盜竊罪的犯罪客體只有財產性利益,如前文分析,在面對先綁定信用卡再利用第三方支付平臺轉賬或者利用第三方支付平臺直接從銀行卡轉賬等情形時,行為人的行為侵犯了包含信用卡管理秩序等復雜客體,如不加以評價,不符合罪責刑相適應原則。

綜上,若行為人利用自己的手機登錄被害人的第三方支付平臺,綁定被害人的信用卡,并且涉案金額達人民幣2000元以上的,行為人的行為已經構成了盜竊罪與信用卡詐騙罪的競合,應當擇一重罪論處。根據各地司法部門的相關規定,如果被告人的犯罪數額已達到或超過信用卡詐騙罪的入罪門檻,由于信用卡詐騙罪在人身刑及財產刑的量刑上均重于盜竊罪,故應以信用卡詐騙罪追究行為人的刑事責任;若被告人的犯罪數額未達信用卡詐騙罪的追訴數額,僅達到了盜竊罪的入罪門檻,則應以盜竊罪論處。

(三)規則的確立

利用第三方支付平臺犯罪作為新類型的犯罪,司法實踐以及學術界對此多有討論,如前所述,各地法院在處理該類案件時的觀念亦各有差別,對該類犯罪的認定進行統一確有現實之需。

1.司法解釋通過頒布司法解釋的形式,明確對各種行為的評價原則,可以直接指導各級法院的司法實踐,且有較高的效力。但是技術在不斷進步,第三方支付平臺未來的發展難以預料,以滯后的司法解釋來評價日新月異的新技術帶來的犯罪問題,會帶來需要不斷更新的新問題,這之間的空檔期所帶來的司法認定混亂亦是有違初衷。另外,利用第三方支付平臺犯罪手段復雜多變,侵犯法益不同、犯罪數額不同,以明確的司法解釋難以去詳細一一規制,易出現漏洞,故以司法解釋來統一裁判規則較難實現,筆者認為可以以司法解釋為主,對于細節可以以相對靈活的會議紀要和指導性案例來予以指導,全面規范相關案件的審理。2.會議紀要理論界對于會議紀要的法律地位一直爭論不休,主要原因是“大量司法機關會議紀要缺乏必要的公開渠道,公開水平極為低下,更使得司法機關會議紀要作為定罪量刑裁判依據缺乏足夠的公信力和明示性,降低了裁判結果的可接受性和可預測性,進而影響了其作為刑法法源的正當性。”從我國目前司法實踐以及現實需求來看,司法機關制定司法性指導文件(以會議紀要為主)有著現實的考量和需要,因為司法解釋和相關法律有著不可避免的滯后性,會議紀要等司法性指導文件可以提供貼近審判一線的重要參考指引,同時由于會議紀要的靈活性,可以及時調整,配合司法解釋等法律的實施,對接好司法實踐。目前實務界是承認會議紀要在刑事裁判中的地位的,雖然在文書中較少引入,但是在合意以及審委會討論的時候,國家級會議中確立的會議紀要是可以直接闡述應用的。比如毒品犯罪案件錯綜復雜,設計法律問題較多,為統一裁判理念和尺度,法律界有著著名的“大連會議紀要”“武漢會議紀要”等,上述會議紀要對法院審理毒品犯罪類案件有著重要的指導意義,相關的會議紀要在司法裁判中可以被明確援引適用,廣泛而深刻影響著刑事個案的司法結果。筆者認為對于涉第三方支付平臺類的犯罪,可以采取類似的方法,以會議紀要的形式,對相關法律適用、裁判尺度等等進行協調統一,用以指導該類犯罪的審理,需要注意的是發布會議紀要需要層級較高的司法機關,總體來說要求原則性較強,如能以指導案例相輔,則可周密細致。3.指導案例最高人民法院在2010年出臺了《最高人民法院關于案例指導工作的規定》,目的是“總結審判經驗,統一法律適用,提高審判質量,維護司法公正”。其中第2條第4款說明了指導適用“疑難復雜或者新類型的”案件,故對該類犯罪推出指導案例系名正言順。《人民法院組織法(審議稿)》也增加了“最高人民法院可以發布指導性案例,供法官在審判案件時參考”一條,進一步明確指導案例的性質和功能,確立了地位。筆者認為,該類犯罪手段復雜多變,指導案例亦難以覆蓋所有情形,而手段或者犯罪數額的細微變化對案件定性有著本質影響,在已經有相關會議紀要對該類犯罪進行原則性探討結論之后,由最高人民法院擇選相關指導案例來對此類案件進行規范引導,可以指導法院對該類新類型的犯罪進行精準打擊,同時可以保障一段時期法律適用的穩定性。