作者簡介:季衛(wèi)東,上海交通大學(xué)法學(xué)院教授。

內(nèi)容提要:人工智能作為一種重要的技術(shù)手段,能夠輔助法律議論,確保法律論證、推理、判斷以及決定的客觀性和中立性。但是,司法人工智能在提高同案同判水平和審判可預(yù)測性的同時,也容易導(dǎo)致法律議論流于形式,助長算法歧視。人工智能的深度學(xué)習(xí)離不開法律專家的介入和監(jiān)督,智慧司法的系統(tǒng)構(gòu)建應(yīng)為法律解釋和法律議論預(yù)留空間。為使人工智能真正有效地模擬法律議論,法律人需對法律背景知識體系進(jìn)行梳理和電腦化處理,從一般條款、元規(guī)則入手,以法律論題學(xué)為媒介,建立價值標(biāo)準(zhǔn)體系。為實現(xiàn)價值判斷的客觀化,除為法律推理的價值體系建立論題目錄、締結(jié)關(guān)于法律議論的通信協(xié)議外,確立價值函數(shù)和價值權(quán)重也是一項重要任務(wù)。此外,還應(yīng)開拓與人工智能相兼容的法律議論方式,將具體的場景和語境納入法律議論電腦化的視野,開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)方法和模型。

關(guān) 鍵 詞:人工智能/邏輯法學(xué)/法律議論/智慧司法/法律論題學(xué)

標(biāo)題注釋:本文系國家社科基金重大項目“大數(shù)據(jù)與審判體系和審判能力現(xiàn)代化研究”(17ZDA130)的階段性成果。

何為法律解釋?何為法律議論?二者對法律領(lǐng)域里的論證、判斷以及決定會產(chǎn)生怎樣的影響?這些都是法理學(xué)和法社會學(xué)長期探究的根本課題。①對于上述問題的解答以及由此形成的學(xué)說千姿百態(tài),其中存在兩種極端的理論觀點。一種是法教義學(xué)或者說是凱爾森式純粹法學(xué)的主張,強(qiáng)調(diào)法律解釋是完全由規(guī)則以及嚴(yán)格的邏輯演繹所控制的機(jī)械性行為,其思維方式的本質(zhì)是決定論。另一種是批判法學(xué)的主張,強(qiáng)調(diào)法律解釋是完全由人們各自的選擇偏好或者國家意識形態(tài)以及統(tǒng)治集團(tuán)的政治利益所決定的主觀性行為,提倡一種具有直接民主色彩的實驗主義法學(xué),其思維方式的本質(zhì)是概率論。除此之外的大多數(shù)意見都是從不同角度進(jìn)行折衷,認(rèn)為法律的解釋實際上是主觀因素與客觀因素或偶然性與必然性進(jìn)行不同組合后獲得的中間形態(tài)。特別是,基于社會生活和實踐理性的法律議論更具有開放性,所有的對抗性主張和論證性對話歸根結(jié)底都是主觀訴求,具有更加明顯的相互主觀性或主觀間性,因而決定以及妥協(xié)的結(jié)果往往取決于各方互動的合力。法社會學(xué)、法律經(jīng)濟(jì)學(xué)則試圖通過各種科學(xué)方法來分析和把握影響法律判斷的主觀因素,從而保障法律解釋和法律議論結(jié)果的確定性、連貫性、可預(yù)測性。正是在這個維度上,人工智能可以被理解為一種重要的輔助性技術(shù)手段,其功能在于保障法律論證、推理、判斷以及決定的客觀性和中立性。

近些年來,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的相互結(jié)合,形成了AIoT網(wǎng)絡(luò),在虛擬世界中構(gòu)建出了比較龐大的、具有可操作性的法律知識體系,已經(jīng)可以在相當(dāng)程度上實現(xiàn)案件處理、法律溝通、法律判斷的電腦化(computerization)。②以此為基礎(chǔ),還出現(xiàn)了各種日益完備的法律專家系統(tǒng)軟件,甚至能夠利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí),在一定程度上實現(xiàn)了司法文書的自動生成。但正如人們所擔(dān)憂的,隨之而來的格局很可能是,與具體場景相聯(lián)系的、面對面的法庭辯論乃至社會溝通會漸次萎縮。法律解釋和推理的過程越來越多地被算法事先規(guī)定,通過大數(shù)據(jù)提煉出來的問題、模型以及方法會限制當(dāng)事人之間進(jìn)行法律議論和討價還價的范圍,也會壓縮法官行使裁量權(quán)的空間。原本期望通過人工智能排除主觀因素對法律解釋和法律議論的影響,結(jié)果卻很可能是把法律解釋、特別是法律議論本身給排除了,使得法律判斷成為一種基于算法的冷冰冰的機(jī)械性行為。反過來,算法的獨裁又將導(dǎo)致算法黑箱的形成,使審判機(jī)制從絕對客觀主義這一極端跳躍到絕對主觀主義的另一極端,形成司法電腦化的算法獨裁悖論。③因此,在人工智能時代,如何防止法律的解釋、推理、主張以及商談名存實亡,如何防止對算法歧視的助長,是需要我們考慮的第一層問題。

早在20世紀(jì)70年代,已有美國學(xué)者啟動了關(guān)于法律推理的電腦化研究。④其后不久,W.G.珀普和B.施林克開發(fā)出了有助于提高法律服務(wù)績效的JUDITH律師推理系統(tǒng),⑤英國學(xué)者借助PROLOG邏輯編程語言的推理功能實現(xiàn)了國籍法實務(wù)的人機(jī)對話。⑥1987年,噶德納以合同法研究為基礎(chǔ)出版了關(guān)于人工智能用于法律推理的專著。⑦在日本,吉野一領(lǐng)銜開展了關(guān)于“法律專家系統(tǒng)”的大型系列科研項目,試圖建立法律知識庫和多樣化推理機(jī)制。⑧應(yīng)當(dāng)說,司法人工智能正在日益普及。盡管如此,法律推理的人工智能系統(tǒng)仍處起步階段,即便在理想的條件下,專業(yè)化的法律解釋和推理能否準(zhǔn)確地、適當(dāng)?shù)赝ㄟ^算法來運行,也還存在疑問。電腦固然可以進(jìn)行法律規(guī)則適用的三段論推理、辯證推理甚至模糊推理,也可以發(fā)現(xiàn)案例特征與數(shù)據(jù)庫儲存的基礎(chǔ)案例特征之間的類似性并進(jìn)行邏輯演繹,但無法決定有效規(guī)范在適用上的先后順序,無法進(jìn)行價值判斷,也不可能做出直覺反應(yīng)。因此,人工智能能否真正有效模擬法律議論甚至在更高層次上促進(jìn)法律議論?為使法律議論的電腦化或部分電腦化成為可能,法律人應(yīng)該進(jìn)行哪些法學(xué)理論和操作技術(shù)的研究?這些是需要我們考慮的第二層問題。

法律解釋和法律議論的本質(zhì)是規(guī)范思維,其過程勢必伴隨價值判斷。盡管價值判斷具有主觀性,會反映個人的選擇偏好甚至特定的意識形態(tài)立場,但對價值進(jìn)行評價的標(biāo)準(zhǔn)在一定程度上可以客觀化。另外,價值判斷的命題群能夠被體系化并形成某種結(jié)構(gòu),此種結(jié)構(gòu)帶有客觀性,可以被設(shè)計和塑造。對價值判斷結(jié)構(gòu)的把握要以對關(guān)系和場域的思考為前提,為人們留下在具體場景和語境中斟酌選擇的余地。在選擇之際,價值的復(fù)數(shù)性會凸現(xiàn)出來。人工智能如何對不同的價值取向或評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排序?如何通過比較、權(quán)衡以及取舍做出適當(dāng)?shù)膬r值判斷?電腦信息處理系統(tǒng)怎樣才能抽取那些決定某個價值群的等級次序的元規(guī)則,并適當(dāng)描述法律的價值函數(shù)?這些是我們必須認(rèn)真思考的第三層問題。

以上述三類問題作為基本線索,本文聚焦于人工智能與法律解釋、法律議論的關(guān)系,試對信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)對法律話語空間的影響進(jìn)行探討。首先,通過推理系統(tǒng)、人機(jī)對話系統(tǒng)、專家系統(tǒng)等考察邏輯法學(xué)以及有關(guān)法律議論的通信協(xié)議,明確人工智能在司法領(lǐng)域應(yīng)用的可能性及局限,探討如何為當(dāng)事人和職業(yè)法律家進(jìn)行面對面的論證性對話預(yù)留空間。其次,從人工智能輔助價值判斷的角度對法律規(guī)則體系和背景知識體系進(jìn)行梳理、分析以及重構(gòu),考察一般條款和元規(guī)則的各種維度以及法律論題的譜系、目錄和信息處理方式,明確價值判斷的結(jié)構(gòu)和評價標(biāo)準(zhǔn),為在“意義之網(wǎng)”(web of meaning)中發(fā)現(xiàn)并計算法律判斷的價值函數(shù)和價值權(quán)重提供必要的基礎(chǔ)理論框架。最后,以法律解釋與法律議論的雙重結(jié)構(gòu)和相互作用的過程作為前提條件對價值判斷進(jìn)行定位,進(jìn)一步討論在所謂“積木世界”里,如何對論題和話語的各種組合不斷探索并形成共識,進(jìn)而為智慧司法的未來發(fā)展明確方向。

一、法律解釋、法律議論與人工智能的對話系統(tǒng)

按照19世紀(jì)法教義學(xué)的理解,法律解釋就是把明文規(guī)定的法律規(guī)范作為大前提,把法官認(rèn)定的案件事實作為小前提,通過要件的對應(yīng)關(guān)系把具體事實逐一涵攝到抽象規(guī)范之中并得出結(jié)論的三段論邏輯推演過程。在這樣的理解框架里,任何司法活動都必然伴隨著法律解釋,沒有上述推理環(huán)節(jié)就不可能作出判決。只有當(dāng)法律解釋僅憑邏輯三段論的概念計算就能從法律的涵義推演出“唯一正確的解答”時,關(guān)于具體案件的結(jié)論才能與法律規(guī)范本身獲得同樣的正當(dāng)性。這樣的邏輯法學(xué),包括用于記述事實的本體邏輯學(xué)和用于記述法律的義務(wù)邏輯學(xué),⑨很容易進(jìn)行電腦化處理。

一旦法律解釋可能受到偶然性或主觀性因素的影響,法律推理的演算就可能得出復(fù)數(shù)結(jié)論,⑩司法判決就不能直接從法律體系本身獲得正當(dāng)性,而需采取其他方法進(jìn)行正當(dāng)化處理。此時,法教義學(xué)的基礎(chǔ)也就勢必發(fā)生動搖。眾所周知,20世紀(jì)的美國,現(xiàn)實主義法學(xué)受德國法社會學(xué)者埃利希的“活法”概念以及自由法律運動的影響,強(qiáng)調(diào)法律解釋乃至事實認(rèn)定的偶然性。(11)20世紀(jì)70年代后,激進(jìn)的批判法學(xué)進(jìn)一步主張法律體系充滿內(nèi)在矛盾以及法律推理具有主觀性或者意識形態(tài)性。(12)后現(xiàn)代主義法學(xué)亦強(qiáng)調(diào)法律解釋和推理會得出復(fù)數(shù)結(jié)論,強(qiáng)調(diào)因個人的思想差異,不存在唯一正確選項。(13)這一切都對法律判斷的客觀性、中立性、公正性構(gòu)成挑戰(zhàn),也會妨礙人工智能的應(yīng)用。

迄今為止,化解司法主觀性危機(jī)的主要舉措之一,是把合乎程序的民主作為新的正當(dāng)化根據(jù),在主觀與主觀的博弈中尋找重疊合意以及客觀化的契機(jī)。其本質(zhì)在于,從根據(jù)邏輯進(jìn)行的法的概念計算,轉(zhuǎn)化成根據(jù)承認(rèn)原則進(jìn)行的群眾意見計算或者說同意的計算,(14)把法律的確定性與投票多數(shù)決定的方式結(jié)合在一起。這種應(yīng)對方式特別強(qiáng)調(diào)對爭論點的整理以及在程序公正的前提條件下組織不同意見進(jìn)行說服力競賽。這種法律議論的推理具有開放性,堅持真理來自共識的立場,也或多或少具有那種所謂“徹底規(guī)約主義”的特征。(15)概而論之,法律解釋強(qiáng)調(diào)的是邏輯實證主義,而法律議論超出邏輯演繹和驗證的范疇來理解論證性對話的概念,這就大幅度擴(kuò)大了推理和溝通的外延,并充實了相關(guān)話語活動的內(nèi)涵。法律的確定性不再立足于普遍主義規(guī)范體系,而是通過征求“普遍的聽眾”的同意來獲得,把不再有人繼續(xù)質(zhì)疑、不再存在反對意見的狀態(tài)作為證明某個判斷正當(dāng)化的根據(jù)。井上達(dá)夫曾經(jīng)把法律議論的特征概括為四點:只就引起爭議的主張和判斷進(jìn)行論證;只向持有不同意見的人進(jìn)行論證;持不同意見者必須說明反對的理由;爭論的過程中雙方可以把共同接受的觀念作為正當(dāng)化理由進(jìn)行援引,因而重疊的共識可以成為正當(dāng)化的根據(jù)。(16)在這里,法律的正當(dāng)化過程有賴于特定語境或歷史脈絡(luò),而非可以普遍適用的邏輯形式。如果不拘泥于主觀的價值判斷和直覺,只從同意計算甚至情感計算的角度來考慮,(17)把大數(shù)據(jù)與人工智能結(jié)合起來處理,進(jìn)而矯正個別意見的偏誤,就會成為法律議論電腦化的一種功能趨勢,也可理解為同意計算的基本方式。

在信息系統(tǒng)的輸入和輸出完全依賴邏輯演算的電腦空間里,沒有嚴(yán)密描述的算法,也就無法進(jìn)行表達(dá)、對話以及其他操作。從人工智能的視角來看,成文法體制下的解釋和議論只能是邏輯法學(xué)式的,根據(jù)法律進(jìn)行判斷和決定在很大程度上就是所謂“按鍵法”(pushbutton law)在運作,整個話語體系都由“人機(jī)共同作業(yè)”來構(gòu)筑。(18)在判例法體制下開發(fā)出來的法律推理系統(tǒng)HYPO,則是利用案例類似性檢索功能和推理方法、通過判例進(jìn)行自動推理的系統(tǒng)。(19)其具體機(jī)制,是對于存在爭議的事項或關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索從而發(fā)現(xiàn)存在相同事項或相同關(guān)鍵詞的類似案例,也可以對顯示對應(yīng)維度之間或強(qiáng)或弱的差序之值進(jìn)行加權(quán),找出存在類似特征的那些案例。簡單地說,HYPO系統(tǒng)就是運用那些能顯示法律性質(zhì)的維度或者關(guān)系的概念以及論題(根據(jù)問題確定前提)來進(jìn)行計算和推理的。

這類法律推理系統(tǒng)必須以足夠龐大的知識庫和數(shù)據(jù)庫作為基礎(chǔ),必須輸入確定的、完全的信息才能獲得可靠的輸出結(jié)果。尤其是,日常生活中司空見慣的信息和表達(dá)也都要包羅在內(nèi),否則就無法進(jìn)行真正的反應(yīng)和對話。但是,建立足夠大的常識庫、確立精準(zhǔn)的常識圖譜,顯然是一項難見終期的巨大的、艱難的社會工程。迄今為止的法律對話系統(tǒng)推理能力很差,不能進(jìn)行必要程度的思考,主要原因就是缺乏常識。由于不具備常識,對于那些沒有既定框架和規(guī)則的復(fù)雜問題,人工智能就會假想所有情況,進(jìn)行無限想象,陷入永無止境的語言游戲。除了因缺乏常識而引發(fā)上述“框架問題”外,(20)人工智能還有一個弱點,即無法理解語言的真正涵義。這意味著信息處理系統(tǒng)里的符號與現(xiàn)實世界的意義并沒有直接聯(lián)系,也就是哈納德在1990年就已提出但始終懸而未解的“符號接地問題”。這兩個問題構(gòu)成法律解釋和法律議論電腦化的關(guān)鍵性障礙。(21)

另外,感性或者感覺行為一般很難適用符號模型,無法被精確描述。大數(shù)據(jù)的分析系統(tǒng)基本上還處于數(shù)據(jù)分組加回歸分析的階段,對未知因素進(jìn)行區(qū)別、判斷以及預(yù)測的能力還比較弱。例如,對某個巨大灰色動物圖像并不能做出明確識別,而只能提示其可能是什么的概率,如識別為大象的概率是92%,識別為犀牛的概率是8%。顯然,大數(shù)據(jù)與人工智能相結(jié)合還不足以構(gòu)成一個感知系統(tǒng)。對大數(shù)據(jù)進(jìn)行概率統(tǒng)計和預(yù)測,的確可以矯正個案偏誤,但也可能維護(hù)系統(tǒng)偏誤。如果數(shù)據(jù)質(zhì)量差、規(guī)格不一致(目前中國的司法大數(shù)據(jù)不幸正處于這樣的狀態(tài)),所得結(jié)論就更會充滿誤差和噪音,甚至不斷重復(fù)錯謬。因此,在現(xiàn)階段,即便人工智能的深度學(xué)習(xí)可以通過隨機(jī)的試錯活動來不斷趨近目標(biāo),這種機(jī)制仍然不能用于富于變化、感情以及創(chuàng)造性的法律議論。這也意味著,當(dāng)前法律人工智能的發(fā)展同預(yù)期目標(biāo)還相距較遠(yuǎn),只能作為司法和法律服務(wù)的輔助系統(tǒng),在有限的領(lǐng)域里處理單項的推理任務(wù)以及其他較為初級的作業(yè)。

人工智能視野下的法律議論,本質(zhì)是通過說理和情感的共鳴達(dá)成共同的理解,反過來又進(jìn)一步促進(jìn)溝通。最典型的法律議論場景是辯訴博弈以及商談溝通。這種對話過程電腦化的關(guān)鍵是梳理原告與被告之間爭論點和妥協(xié)點的話語活動的通信協(xié)議系統(tǒng)。這個關(guān)于法律議論的通信協(xié)議是根據(jù)斯蒂芬·圖爾敏圖式界定的,(22)即主張或結(jié)論、要件事實、論據(jù)、證明、反駁這五個因素以及可靠性的強(qiáng)度變量構(gòu)成論證的每一基本步驟。這樣的圖式不斷累積,也就是辯訴不斷反復(fù),形成論證的整體結(jié)構(gòu)。抗辯式議論的通信協(xié)議就是由訴求、讓步、否定、出示規(guī)則、出示論證、出示辯駁、撤銷訴求等一系列步驟所構(gòu)成的。在這里,辯訴博弈不是一面之詞,而是對話式的;議論的內(nèi)容包括各種各樣有可能被撤銷的規(guī)則的妥當(dāng)性和相對優(yōu)先度;通過在當(dāng)事人之間公平分配發(fā)言機(jī)會和舉證責(zé)任的規(guī)則可以適當(dāng)限制司法資源的使用。(23)因此,這里的法律議論構(gòu)成了一個以通信協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)為媒介的人—機(jī)共生社會,一個由自我、故事、關(guān)系、場域等因素構(gòu)成的無限定話語空間。大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)歸根結(jié)底是一種讓對話式論證的人工智能不斷成長的算法。

二、一般條款、元規(guī)則以及法律背景知識的體系化

在進(jìn)行法律議論時,當(dāng)事人以及專家會基于不同立場提出不同主張,反映出法律視角和法律價值上的差異。為適當(dāng)定位和處理這類差異,必須關(guān)注決定價值優(yōu)先劣后序列的元規(guī)則以及價值評價體系的內(nèi)在結(jié)構(gòu),在羅列各種具體法律命題的基礎(chǔ)上編制一個整體目錄,并確定各個構(gòu)成因素的排列方式;特別是,要對法律原則和一般條款的背景性知識進(jìn)行梳理和體系化分析,并以此作為法律議論電腦化的前提性研究工作。這正是法律論題學(xué)在當(dāng)代社會的意義所在。(24)例如,在民事訴訟以及國際經(jīng)貿(mào)糾紛解決中具有重要意義的誠信原則,就可從《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》中抽取具有普遍意義的法律命題和元規(guī)則體系,從而進(jìn)行體系化分析。有日本研究者綜合了聯(lián)合國銷售合同公約的條款、佩雷爾曼新修辭學(xué)以及卡納里斯價值判斷論,認(rèn)為圍繞民法誠信原則的各種背景知識可以大致分為四組內(nèi)容,即與高階法律價值相關(guān)的論題、與誠信原則本身內(nèi)容相關(guān)的論題、與立法目的和法律解釋的權(quán)衡因素相關(guān)的論題、與法律格言或諺語相關(guān)的論題,上述論題分別對應(yīng)于背景知識體系的不同層面。(25)

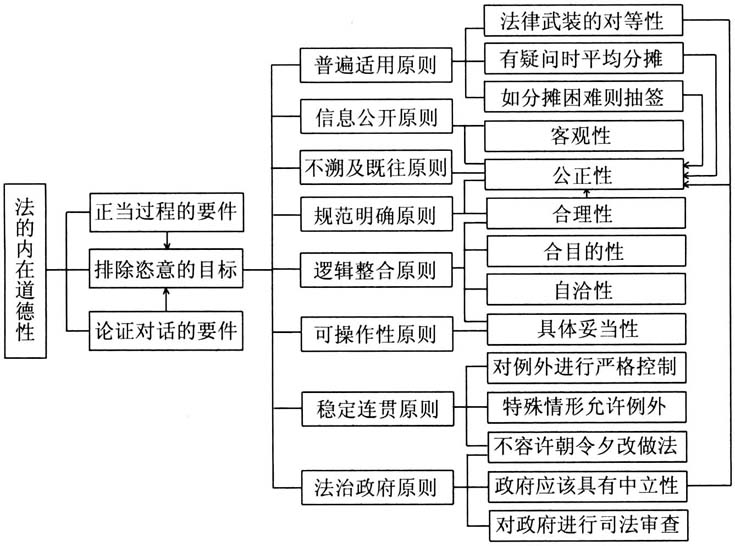

上述分析框架中,首先需要考察與高階法律價值相關(guān)的論題。在這方面,我們很容易聯(lián)想到富勒對于法律內(nèi)在道德的界定。富勒認(rèn)為,好的法律體系必須與以下八項道德標(biāo)準(zhǔn)相吻合:(1)普遍性。法律必須以普遍適用的規(guī)則的形式存在,以體現(xiàn)其客觀性和平等性;(2)公開性。法律必須被頒布,而不能以內(nèi)部文件的形式存在;(3)不得溯及既往。法無明文不為罪,避免事后因人立法,這是法的公平性、合理性的要求;(4)明確性。法律規(guī)則的內(nèi)容清晰才不至于引起歧義,才能給社會帶來穩(wěn)定性;(5)不矛盾。法律規(guī)則在邏輯上必須自洽、一以貫之;(6)可遵循性。法律不能要求人們?nèi)プ霾豢赡艿氖拢仨毦哂锌刹僮餍裕?7)穩(wěn)定性。法律規(guī)則不應(yīng)朝令夕改,讓人無所適從;(8)政府必須以身作則,遵守自己制定的規(guī)則。(26)在他看來,這些道德標(biāo)準(zhǔn)可被理解為一種程序自然法,同時也構(gòu)成決定制度設(shè)計方案以及法律推理過程的元規(guī)則和衍生規(guī)則。據(jù)此,我們可以發(fā)現(xiàn)程序正義價值評價體系的基本結(jié)構(gòu)(如圖1所示)。

圖1 程序正義的價值評價體系

這八項道德標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)出的最根本的高階法律價值,就是盡量排除行為主體的恣意,特別是排除立法者、執(zhí)法者、司法者的恣意,以保障社會正義。其中,排除恣意的價值判斷標(biāo)準(zhǔn),主要包括合理性(可以通過完全的合意性或共識性來測量)、中立性(可以分為對等聽取雙方當(dāng)事人的不同主張、任何人都不能擔(dān)任自己爭訟案件的法官兩個側(cè)面)、客觀性(包括結(jié)果再現(xiàn)的可能性以及判斷的主觀間性)、一貫性(包括統(tǒng)一度和滿足度)以及公平性(以確保平等為核心,也包括疑則平分、難則抽簽之類的適當(dāng)變通處理方式),甚至還可進(jìn)一步概括為透明和問責(zé)、連貫和預(yù)期、法律面前人人平等。(27)與誠信原則相關(guān)的高階法律價值的判斷標(biāo)準(zhǔn)都不妨歸入程序正義的范疇。另外,誠信原則還要考慮法律適用的結(jié)果是否妥當(dāng),進(jìn)行實質(zhì)性價值判斷。法律體系的穩(wěn)定、利益的均衡、事態(tài)是否合乎目的,都屬于實體正義的范疇。

此外,秩序也是法律議論重要的高階價值,相關(guān)的論題可以進(jìn)行如下分類整理。一是體系化思考,主要是把具體問題抽象化,把容易引起爭議的觀點事先剔除,借助明確的價值判斷(如“和諧”“安全”)來填補(bǔ)法律空白,讓法律論題作為體系的整體發(fā)揮作用。二是命題思考,作為法律或者價值判斷欠缺時的應(yīng)急舉措,將社會共識或常識作為正當(dāng)性根據(jù),針對具體問題提出解決方案(如加強(qiáng)基層調(diào)解和通過多元機(jī)制化解糾紛),并進(jìn)行利益權(quán)衡。三是不動的體系,強(qiáng)調(diào)固定的法律要件和規(guī)范靜態(tài)(如權(quán)利本位和程序本位)。四是可動的體系,介于固定的法律要件與一般條款之間,更強(qiáng)調(diào)不同要素的成比例混合以及靈機(jī)應(yīng)變的調(diào)整。在這個意義上,論題學(xué)就是一種組合藝術(shù)。因此,可動體系要在各種法律訴求間尋找均衡點,兼有普遍化與特殊化兩種指向。五是一般條款。一般條款被理解為所謂衡平法的入口,但并不一定要對其全面進(jìn)行衡平性思考或者命題思考,也不能僅僅根據(jù)社會共識對其進(jìn)行解釋。在一般條款中存在的普遍化傾向往往導(dǎo)致體系化;而一般條款的具體化則通過類型化來實現(xiàn),其中一部分還要通過建構(gòu)法律要件的方式進(jìn)行,旨在實現(xiàn)法律體系的確定性。(28)

其次,有必要考察與誠信原則本身內(nèi)容相關(guān)的論題。在民法領(lǐng)域,誠信原則是最有影響力的一般條款之一。一般條款在民事法律解釋和議論中主要發(fā)揮四種功能,即規(guī)范內(nèi)容的具體化、規(guī)范適用的正義考量、規(guī)范的修改以及規(guī)范的創(chuàng)造。但是,一般條款在發(fā)揮這些功能之際也有可能被濫用。為了防止誠信原則被濫用,需要使各種功能進(jìn)一步類型化并根據(jù)不同場景確立各種個別命題,以具體而明確的判斷標(biāo)準(zhǔn)來限制自由裁量權(quán)的范圍。迄今為止,誠信原則的個別命題以及下位概念體系的構(gòu)成是:(1)誠信原則的個別法律命題包括禁止反言原則、權(quán)利失效原則、清白原則、情勢變更原則;(2)針對當(dāng)事人雙方的失信行為論、法人格否定的法理;(3)針對權(quán)利濫用的忍耐限度論、失信的惡意者排除法、相關(guān)關(guān)系論等等。對其中任何一項命題,都可以進(jìn)一步詳細(xì)分析其邏輯推理的步驟,并抽出若干項控制推理的元規(guī)則及其衍生規(guī)則。例如,根據(jù)禁止反言原則進(jìn)行法律推理的元規(guī)則可以概括為:第一,在容許矛盾行為時對信賴先前陳述的對方所造成的損失,如果大于在排除矛盾行為時對行為者本人所造成的損失,就應(yīng)該適用禁止反言原則。第二,如果爭議所涉及的權(quán)利關(guān)系特別需要根據(jù)實際情況而不是當(dāng)事人之間的平衡狀態(tài)來進(jìn)行調(diào)整,那么禁止反言原則就應(yīng)相對弱化。第三,如果容許矛盾行為很可能造成信賴先前陳述的對方無法尋求法律救濟(jì)的后果,那么我們應(yīng)該有充分的理由根據(jù)禁止反言原則排除矛盾行為。第四,在先前陳述的行為長期持續(xù)的場合,保護(hù)對方對先前陳述之信賴的必要性會相應(yīng)增強(qiáng),根據(jù)禁止反言原則對其后的矛盾行為進(jìn)行排除就有更強(qiáng)有力的理由。第五,即使排除后來的矛盾行為會給行為者造成顯著的損失,如果行為者本人試圖通過矛盾行為達(dá)到不正當(dāng)目的,或者行為者自身對矛盾行為的產(chǎn)生有重大過失,那就有理由側(cè)重保護(hù)對方對先前陳述的信賴。(29)

在法律推理元規(guī)則的提煉和體系化方面,格爾哈德·舒托盧克的法律論題學(xué)目錄具有重要的參考意義。(30)他提出了64項重要的法律論題,構(gòu)成一個在推理過程中進(jìn)行檢索的依據(jù)及整理思路的工具性矩陣(見表1)。(31)盡管這些西塞羅式論題并未包羅法律議論的所有維度,也還沒有達(dá)到完全體系化的程度,但對富勒關(guān)于法律內(nèi)在道德的八條標(biāo)準(zhǔn)都有涉及。甚至可以認(rèn)為,這64項論題基本上是對程序自然法八條道德標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推演的具體形態(tài)。(32)當(dāng)然,這些論題屬性不一,無論是形式還是內(nèi)容,都還有些蕪雜,有待進(jìn)一步完善。這個法律論題學(xué)目錄本身也是一種主觀假說。但人類永遠(yuǎn)需要借助主觀假說或萊布尼茨所倡導(dǎo)的數(shù)學(xué)化論題組合藝術(shù),去整理和利用從周圍世界獲得的各種不確定信息,形成并維持與外界環(huán)境的協(xié)調(diào)關(guān)系,這正是人類智慧的本質(zhì)所在。

表1 舒托盧克法律論題學(xué)目錄

最后,還需考察與立法目的以及法律解釋的權(quán)衡因素相關(guān)的論題,即涉及各種不同利害關(guān)系的比較、分析、取舍以及錯綜復(fù)雜的關(guān)系的調(diào)整等方面的論題。例如,在更加富于流動性的復(fù)雜環(huán)境中,為安全之目的應(yīng)如何采取預(yù)防手段和規(guī)制措施,如何對決策風(fēng)險進(jìn)行評估,成為與風(fēng)險相關(guān)的法律議論的重要內(nèi)容。美國聯(lián)邦法院史蒂芬·布雷耶大法官提出了一種將問題體系化的思路。在圍繞風(fēng)險決策進(jìn)行議論前,先要明確四方面的背景知識。第一,根據(jù)所謂“香煙當(dāng)量”來計算小風(fēng)險的危害概率,建構(gòu)起米切爾式的“風(fēng)險階梯”,并把損害的程度作為法律判斷中決定選擇先后順序的參考標(biāo)準(zhǔn)。第二,將針對特定風(fēng)險采取行政規(guī)制的成本和效益進(jìn)行比較,形成具體的法律論題目錄。第三,明確有關(guān)規(guī)制機(jī)構(gòu)和規(guī)制舉措的各種法律、法規(guī)。第四,考察規(guī)制體系運作的方式,特別是風(fēng)險評估的技術(shù)和風(fēng)險管理的政策。(33)在與風(fēng)險相關(guān)的法律議論中,人們會對背景知識中更為引人注目的事件予以更強(qiáng)烈的關(guān)注,賦予其更重要的意義,因而忽視具體數(shù)字和概率的影響。“風(fēng)險溝通”(圍繞風(fēng)險決策的法律議論)過程中的價值判斷很可能是顛倒的:某些風(fēng)險系數(shù)較小的事件因其更具戲劇性或人們的恐懼心理被放大,一些風(fēng)險系數(shù)較高的事件則被輕視。(34)為避免“風(fēng)險恐慌”以及因不同社會群體的視覺盲點而引起誤判,更加去政治化的專業(yè)性討論應(yīng)該發(fā)揮更重要的作用。盡管如此,深思熟慮的價值觀仍應(yīng)被固守并放在優(yōu)先位置上。(35)即使在風(fēng)險溝通中,也應(yīng)始終遵循法律推理的元規(guī)則和基本價值判斷。

三、法律判斷的價值函數(shù)和價值權(quán)重

價值常與行為主體的關(guān)心、態(tài)度、愿望、觀念等相關(guān),涉及兩個層面的基本問題:一是具有顯著主觀性的價值意識;二是在相當(dāng)程度上具有客觀性的價值判斷標(biāo)準(zhǔn)及其體系。具體說來,為更準(zhǔn)確地理解和把握價值意識,可以將其分為個性構(gòu)成、行為方式、文化傳統(tǒng)以及社會系統(tǒng)等范疇。(36)從個性構(gòu)成范疇來看,還可以進(jìn)一步將其細(xì)分為表象價值與內(nèi)心價值、有意識價值與無意識價值、特定價值與一般價值、固定價值與流動價值等維度。對行為方式也可以細(xì)分為觀念的價值與行動的價值、顯露的價值與潛在的價值、強(qiáng)烈的價值與薄弱的價值、明示的價值與暗示的價值等維度。這些范疇和維度都具有較強(qiáng)的相對性、流動性。價值判斷標(biāo)準(zhǔn)與價值體系具有更明顯的客觀性以及普遍性,不僅要求社會的所有成員共有,有時還要求不同類型的社會也能共有,甚至還有人試圖建構(gòu)一種數(shù)學(xué)般的公理體系。價值判斷標(biāo)準(zhǔn)及其整體結(jié)構(gòu)與法律解釋、法律議論之間存在更密切的關(guān)聯(lián)。對法律的邏輯三段論進(jìn)行修改和補(bǔ)充、對例外現(xiàn)象進(jìn)行適當(dāng)處理、對復(fù)雜問題進(jìn)行統(tǒng)籌兼顧和綜合治理等,都離不開各種價值判斷活動。正如佩雷爾曼指出的,離開價值判斷,我們根本無法理解法律思考。(37)

根據(jù)法律推理的主體、語境以及價值判斷的功能之間的關(guān)系,我們基本上可以確立法的價值函數(shù)。從2006年起,日本學(xué)者平田勇人在數(shù)學(xué)研究者的幫助下開始探索法的價值函數(shù)公式化,側(cè)重解析法律推理與價值間的對應(yīng)關(guān)系。他的基本主張是,法的價值判斷即法律家與法律環(huán)境這兩個變數(shù)的函數(shù),價值函數(shù)的演算符則是不同類型審判中反映基本價值的那些法律原則。例如,在民事審判中,主要的價值函數(shù)演算符有四種,即我們熟悉的公正、不偏不倚、高效迅速以及經(jīng)濟(jì)性。每個演算符都根據(jù)不同的評價標(biāo)準(zhǔn)獨立運行,最后可以把各個評價值進(jìn)行綜合評價和運算。如果評價標(biāo)準(zhǔn)之間發(fā)生沖突或存在差異,還要導(dǎo)入優(yōu)先順序的因素進(jìn)行判斷。(38)如果圍繞價值存在爭論,那就勢必要以爭取價值共識或者達(dá)成適用價值的妥協(xié)為目的開展溝通,這時的法律議論通常具有辯證推理的特征。(39)此外,人工智能系統(tǒng)對法律判斷的過程進(jìn)行模擬時,應(yīng)該采取價值函數(shù)最大化的方法。(40)這意味著法的價值判斷應(yīng)優(yōu)先于邏輯推理,以確保法律議論可以擺脫無窮反復(fù)的語言游戲而順利進(jìn)行。

價值函數(shù)最大化方法的本質(zhì)是對價值進(jìn)行加權(quán)(乘以系數(shù))。對價值評價進(jìn)行加權(quán)處理,必須把握法律的各種價值之間的關(guān)系,從整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行思考和推理。在審判案件或解決糾紛時,涉及的價值判斷指標(biāo)往往不是單一的,而是復(fù)數(shù)性的,因而存在取舍選擇的問題,需要對不同的價值取向進(jìn)行排序,對價值規(guī)范進(jìn)行數(shù)值化處理,也需要采取差別加權(quán)和加權(quán)比較的方法。美國匹茲堡大學(xué)著名運籌學(xué)家托馬斯·薩蒂提倡的等級層次分析法和網(wǎng)絡(luò)層次分析法,(41)把定性與定量結(jié)合在一起,體系地分析目標(biāo)層與準(zhǔn)則層、指標(biāo)層以及對象層之間的互動關(guān)系和影響,形成比較矩陣,對復(fù)雜問題決策過程中的價值選擇和價值判斷具有重要意義,能夠指導(dǎo)法律議論的電腦化處理。例如,在谷歌的搜索引擎里,利用全球網(wǎng)頁鏈接結(jié)構(gòu)來評估網(wǎng)頁的相對重要性,并對網(wǎng)頁的價值進(jìn)行排序的“網(wǎng)頁級別”算法發(fā)揮著關(guān)鍵性作用。在這里,鏈接的價值加權(quán)是換算成點擊率來計算的。除此之外,還有專家排名、信任評級、搜索引擎結(jié)果排序等確定價值權(quán)重的算法。這些公式、框架及其改進(jìn)版本也完全可以用于法律價值判斷,通過對一般條款和原則在法律議論和司法文書中的引用頻度、在大眾傳媒和網(wǎng)絡(luò)輿情中的出現(xiàn)次數(shù)等進(jìn)行價值換算和排序,形成論題排序的算法。

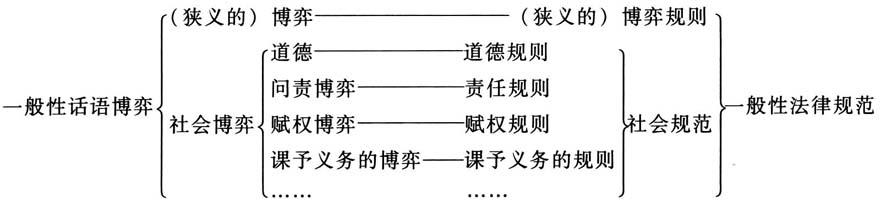

如果把價值選擇和價值判斷理解為一種法律議論的話語博弈,借助哈特的分析框架,把作為第一性規(guī)則的法律標(biāo)準(zhǔn)(可視化的法)與作為第二性規(guī)則的法律議論(非可視化的法)理解為互相指涉并結(jié)合在一起的規(guī)則體系,那么法律規(guī)范與社會規(guī)范的價值判斷模型就可以表述為圖2所示的復(fù)合型話語博弈的場域。(42)法律議論以承認(rèn)規(guī)則和改變規(guī)則的形式影響立法,以裁判規(guī)則的形式影響個案判斷,從而在不同程度上被轉(zhuǎn)寫到第一性規(guī)則中,使第一性規(guī)則產(chǎn)生新的版本。在這個意義上也可以說,法律議論構(gòu)成包圍著法律規(guī)范的模糊邊緣,其不斷被吸納到確定的核心中,形成不同主體反復(fù)進(jìn)行話語博弈的動態(tài)格局。另外,從司法的確定性和可預(yù)測性的角度來考察,作為圍繞價值判斷的復(fù)合型話語博弈的法律議論,必然是一種對規(guī)范解釋的預(yù)測以及對事實認(rèn)知的預(yù)測,并且還有對上述兩種預(yù)測的預(yù)測乃至“預(yù)測的預(yù)測的預(yù)測”等不斷反饋過程。在對規(guī)范解釋的預(yù)測與對事實認(rèn)知的預(yù)測這兩個系列之間,還存在相互作用以及不斷遞進(jìn)的互動關(guān)系,從而呈現(xiàn)出盧曼所描述的那種法律決定與社會之間的反思機(jī)制。在這種不斷反饋、不斷遞進(jìn)的相互作用中,法律推理或者論證活動勢必更加接近情境倫理的論題學(xué)而不是演繹的公理體系。論題學(xué)更適合處理蓋然性以及價值判斷的辯證推理,公理體系則立足于必然性。論題學(xué)的思維方式旨在解決實踐中的具體問題、特別是疑難案件,故而非常注重日常生活世界、交錯重疊的關(guān)系以及涵義聯(lián)結(jié)。這種立場與法社會學(xué)問題導(dǎo)向的實證研究風(fēng)格也很契合。法律議論可以通過論題學(xué)漸次消除規(guī)則體系邊緣的模糊性以及社會復(fù)雜性的影響,并使那種復(fù)合型話語博弈能與人工智能的應(yīng)用場景相銜接。

圖2 作為復(fù)合型話語博弈的法律價值判斷機(jī)制

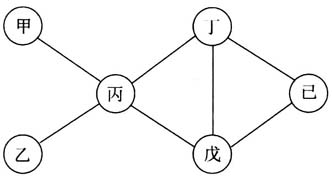

法律議論的話語博弈勢必形成類似圖3的論題網(wǎng)絡(luò)。圓圈里的甲乙表示不同的法律論題,圓圈(節(jié)點)之間的連線顯示相互的敘述關(guān)系。論題網(wǎng)絡(luò)本身是一種無向圖,節(jié)點的位置可以體現(xiàn)論題間的“中心性”。如果某個論題在這種社會網(wǎng)絡(luò)中更容易與其他論題發(fā)生邏輯或修辭上的關(guān)系,那就處于更有利的位置。這種中心性也可以被數(shù)值化為指標(biāo)。如果某個論題與更多的論題相連接,則基于連線次數(shù)的“中心性指標(biāo)”就越高。(43)

圖3 法律議論的論題網(wǎng)絡(luò)

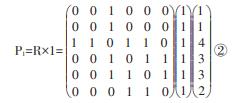

通過前面考察過的法律論題目錄以及價值評價標(biāo)準(zhǔn)體系,我們也能發(fā)現(xiàn)論題之間的連線。因此,價值加權(quán)可以通過計算論題之間連接的紐帶數(shù)來進(jìn)行。如果節(jié)點太多、論題網(wǎng)絡(luò)過于復(fù)雜,求值作業(yè)就會變得困難。這時可以采取論題網(wǎng)絡(luò)行列的矩陣方式來說明,把圖3的連線信息表示為矩陣R,如下所示:

在這里,從第1行到第6行,分別排列著論題甲到論題乙的連線信息。(44)由于這是個無向圖,即使行與列進(jìn)行替換仍然構(gòu)成同一行列。如果兩個論題相連,則對應(yīng)元素為1,例如甲與丙是相連的,矩陣R的1行3列的元素r13是1,3行1列的元素r31也是1。如果論題不相連則為0。如果處于同一行和列,那就成為自己與自己相連,但這樣不能構(gòu)成對話,所以也設(shè)定為0。對各個論題的連線次數(shù),可以用矩陣R乘以元素全為1的列向量進(jìn)行計算。這個計算的結(jié)果以列向量P[,1]來表示如下:

顯而易見,P[,1]的各項元素中,丙的中心性指標(biāo)的值是最大的。以這樣一些中心性指標(biāo)不同的論題為前提來加權(quán),就可以借助關(guān)于人物定位和評分的波納西茨方法進(jìn)行新的中心性指標(biāo)值的計算和價值評估。(45)具體做法是將矩陣R的每一行按列向量P[,1]進(jìn)行加權(quán)求和,求得新解P[,2],即P[,2]=R×P[,1]。矩陣展開如下:

將結(jié)果③用行向量表示,就是P[t][,2]=(4,4,8,9,9,6)。以論題已的計算結(jié)果(6)為例,與己相連的丁和戊的中心性指標(biāo)都是3,以此作為權(quán)重,計算結(jié)果為3×1+3×1=6。但這還不夠,需要按照前述方法反復(fù)加權(quán)計算(具體計算過程省略),直到收斂點才能求得可以充分反映論題相互關(guān)系的中心性指標(biāo)。

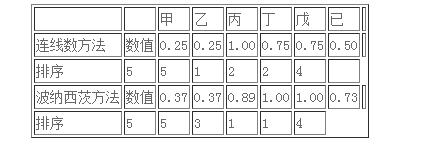

我們還可以把根據(jù)連線次數(shù)計算出來的中心性指標(biāo)評價值與根據(jù)波納西茨方法計算出來的中心性指標(biāo)評價值進(jìn)行比較,獲得表2。兩種方法計算出來的評價值是有不同的,主要體現(xiàn)在丙、丁、戊的差異上。采取連線數(shù)方法并把式②計算結(jié)果P[,1]的各個數(shù)值分別除以最大值,這樣就更方便與波納西茨方法計算出來的中心性指標(biāo)的數(shù)值進(jìn)行比較。一般認(rèn)為,波納西茨方法縮小了最大值與最小值之間的差,(46)更能反映網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)。(47)

表2 不同中心性指標(biāo)的評價值和排序

嘗試把社會網(wǎng)絡(luò)分析的方法轉(zhuǎn)用于價值權(quán)重賦值和論題學(xué),并非牽強(qiáng)附會。已經(jīng)有學(xué)者應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)圖形、中心性指標(biāo)以及權(quán)重賦值的不同方法研究法條、判例的重要性或者關(guān)鍵詞的頻率分布。(48)例如,福歐勒和他的合作者們在應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)分析方法考察案件與先例之相關(guān)性時,把美國聯(lián)邦法院的多數(shù)派意見作為網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點,把案件之間的引用關(guān)系作為連線,整個網(wǎng)絡(luò)圖形涵蓋了從1791年到2005年期間的26681個判例。這里采取權(quán)重賦值的主要方法是,計算引用次數(shù)的度中心性以及對引用關(guān)系進(jìn)行區(qū)別并構(gòu)建有向性圖形的特征向量中心性。對于由此得出的排序,作者用常識以及其他指標(biāo)進(jìn)行了驗證。(49)

在討論法律議論的價值判斷之際,還有一個哲學(xué)意味很強(qiáng)的問題值得關(guān)注,即法律的自反性探究。(50)哲學(xué)家霍華德·迪隆在《數(shù)理邏輯概論》中講述了古希臘的一個故事:買賣雙方簽訂了修辭學(xué)傳授服務(wù)的合同,以便讓買方有能力成為律師。雙方預(yù)定買方最初只需支付一半學(xué)費,另一半待他贏得第一場官司后再支付。后來雙方發(fā)生糾紛,訴諸法院。賣方要求買方付清所有學(xué)費,買方則認(rèn)為無論如何都不必付費。此時便出現(xiàn)了合同內(nèi)容的自反性悖論。實際上,在法律領(lǐng)域中,這種自我完結(jié)狀態(tài)導(dǎo)致的自反性現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,包括符號的自我指涉、原理的自我適用、命題和推理的自我證明和自我證否、法律和邏輯關(guān)系的自生自滅、循環(huán)論證、互為因果。還有法院自己成為被告的案例。正如圖靈“停機(jī)問題”已經(jīng)揭示的,一個自我指涉的系統(tǒng)或者集合很容易陷入自相矛盾的狀態(tài)——在陳述自己的同時否定自己,如何跳出相關(guān)悖論就成為學(xué)者重視的問題。(51)也可以說,這就是關(guān)于法的自我指涉、反思機(jī)制、自創(chuàng)生、悖論以及復(fù)雜性等理論創(chuàng)新的肇始。在思考司法人工智能問題時,認(rèn)識到圖靈“停機(jī)問題”與法律體系之間的關(guān)系,適當(dāng)開放話語空間是具有重要意義的。從這個角度來看,智慧法院不僅要采取新的方式和方法來處理邏輯三段論、涵攝技術(shù)等法律解釋的課題,還必須把法律議論也納入電腦化的射程。

自反性探究與法律議論的結(jié)合點在于問題導(dǎo)向的情境思考、尋找理由和解答的反饋機(jī)制以及預(yù)測的預(yù)測之類的話語博弈,也會聚焦于事實認(rèn)知以及認(rèn)知科學(xué)。從反射腦、情動腦、理性腦到鏡像神經(jīng)元,人們發(fā)現(xiàn)了特定行為模式的編碼儲存及同頻共振的神經(jīng)線路,加深了對社會性的基礎(chǔ)在于模仿、溝通、學(xué)習(xí)以及由此產(chǎn)生的他者理解、共同理解或共鳴等命題的認(rèn)識。薩博乃至盧曼關(guān)于法律反思機(jī)制的學(xué)說實際上與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的鏡像機(jī)制存在異曲同工之妙。關(guān)于鏡像神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的研究成果,對法律議論、涉身模擬以及無需推理和概念計算的價值判斷方面的人工智能開發(fā)也具有重要意義。所謂知覺,無非是主體在包圍自己的光影中找出不變因素的一種心理活動。在審判以及調(diào)解過程中,通過身體與環(huán)境之間的互動形成協(xié)調(diào)的關(guān)系,勢必在腦內(nèi)描繪出某種認(rèn)知地圖、形成機(jī)器學(xué)習(xí)的網(wǎng)絡(luò)。特別是在所謂“自我中心的自我”與“場景中心的自我”這樣的認(rèn)知—心理雙重結(jié)構(gòu)之下,把符號、涵義、做法都納入法律溝通研究的視野,我們就能發(fā)現(xiàn)自我指涉以及同步化在共同理解或者共識的凝聚過程中將發(fā)揮不可或缺的作用。(52)

推而論之,法律被理解為一個自我完結(jié)的系統(tǒng),即“完全世界”,法律議論卻造成了不完全、不斷變化的“無限定環(huán)境”——各種各樣的敘事會編織出不同的關(guān)系和網(wǎng)絡(luò),會發(fā)現(xiàn)新的特殊意義和價值,會催生某種價值體系形成、變化、再形成或者自創(chuàng)生的場域。在這個意義上,法律議論也可以理解為盧曼所說的那種“學(xué)習(xí)之法”的具象,構(gòu)成法律體系的模糊邊緣或者軟規(guī)則部分。

與自我中心和場景中心的認(rèn)知—心理雙重結(jié)構(gòu)相對應(yīng),法的話語空間也具有法律解釋與法律議論的雙重結(jié)構(gòu)。解釋是明確法律規(guī)范內(nèi)容的作業(yè),存在著決定論、機(jī)械論以及規(guī)約主義的傾向。因此,法律解釋追求的是“完全世界”。例如,德沃金認(rèn)為法律體系是完美無缺的,法律解釋就是根據(jù)法律體系的目的來尋找最好的涵義以及解答。雖然他也承認(rèn)創(chuàng)造性解釋,但在他看來,這種解釋在本質(zhì)上仍是關(guān)于法律體系之“目的”的報告,且必須接受那種確保體系連貫自洽的“整合性”的檢驗。(53)同樣,費什的學(xué)說也以法律體系的完美無缺為前提。盡管他承認(rèn)規(guī)范的意義不在既定文本而在于各種解釋策略,對于法律文本可以出現(xiàn)不同的主觀化解讀,但他強(qiáng)調(diào),在一個解釋共同體中,解釋策略(價值判斷標(biāo)準(zhǔn))是共有的,具有公共性和客觀性。(54)

德沃金和費什都認(rèn)為,法律規(guī)范的意義只有通過解釋行為才能顯示出來,并且最終歸結(jié)為某個唯一正確的解答。與此不同,法律議論塑造的是“無限定環(huán)境”,既不完全、也不確定,但與相對主義還能劃清界限。一切都可成為懷疑的對象,一切又都是可以討論和證明的。在這個開放性話語空間的基層,存在某種循環(huán)性或者反思機(jī)制,即規(guī)范與實踐之間的不斷相互作用。在這里,更重要的與其說是通過推理達(dá)成解釋性共識,毋寧說是通過維特根斯坦所強(qiáng)調(diào)的“生活形式”的一致性以及理由和原因的區(qū)別,來實現(xiàn)相互理解、同頻共振與和諧。與體現(xiàn)普遍性邏輯的法律解釋不同,法律議論更關(guān)注具體的場景和情感,形成了規(guī)范世界的另一種視角、另一種聲音。(55)在法律議論的過程中,論證與溝通以及日常性語言博弈可以創(chuàng)造意義和價值。從法律議論的角度來看,需要在敘事的層面理解法律及其適用活動。(56)敘事的基本形式是記述復(fù)數(shù)現(xiàn)象之間的來龍去脈和因果關(guān)系,發(fā)揮設(shè)定語境的功能,因而任何法律的解釋和推理都會受制于特定的意義關(guān)聯(lián)。實際上,所謂法律共同體的存立基礎(chǔ)并非費什所說的那種“解釋策略共有”,而是通過規(guī)范與實踐之間反復(fù)的互動關(guān)系形成的意義關(guān)聯(lián)。也可以說,法的生命力就存在于相互溝通的運動之中。

迄今為止,關(guān)于司法人工智能的研究,主要致力于法律解釋和推理的電腦化處理,而對法律議論的特殊性沒有給予充分留意。與日常性語言博弈相關(guān)的常識數(shù)據(jù)庫建設(shè)以及語義網(wǎng)編織的巨大困難也妨礙了對意義關(guān)聯(lián)的技術(shù)操作。但是,隨著萬物互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)化程度不斷加深、由此積累的大數(shù)據(jù)不斷膨脹,人工智能的深度學(xué)習(xí)能力也不斷提升。作為溝通媒體的5G移動通信系統(tǒng)在數(shù)據(jù)傳送量上的壓倒性優(yōu)勢,促使社會在自我指涉的循環(huán)圈里迅速變化,形成新的相互認(rèn)知和價值體系。在這樣的背景下,司法人工智能的開發(fā)應(yīng)該更加自覺地認(rèn)識到法律解釋和法律議論的不同,把這兩種話語空間都納入信息資料儲備擴(kuò)大和請求的語義畫像構(gòu)建中,從而改進(jìn)智能決策的實施方案。特別是,要進(jìn)一步把具體的場景和語境納入法律議論電腦化的視野,開發(fā)相應(yīng)的模型和技術(shù)方法。

從控制程序、搜索引擎到知識數(shù)據(jù)庫的運用,人工智能都必須按照人給出的指令或算法運行。在機(jī)器學(xué)習(xí)階段,需要人提供數(shù)據(jù)的特征量和規(guī)格化方式,然后人工智能系統(tǒng)才能進(jìn)行學(xué)習(xí)和預(yù)測。人工智能可以不斷提高精確度和工作效率,但很難對復(fù)雜的、模糊的問題進(jìn)行判斷。(57)當(dāng)機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)輸入不間斷地超高速進(jìn)行時,對輸出的預(yù)測就會變得非常困難。而在深度學(xué)習(xí)的場合,人工智能系統(tǒng)不僅按照算法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,還能采取多層次腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模型和方法,從大數(shù)據(jù)中自動發(fā)現(xiàn)和提取特征量,揭示未知的問題、樣式、結(jié)構(gòu)以及原理。這當(dāng)然有利于擴(kuò)大選擇空間和創(chuàng)新。但是,當(dāng)人工智能從他律系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為自律系統(tǒng)、從演繹系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為歸納系統(tǒng),特別是在人工智能網(wǎng)絡(luò)的相互作用及其連鎖反應(yīng)不斷進(jìn)行的情況下,預(yù)測、理解、驗證、控制就會變得更加困難,甚至出現(xiàn)黑箱化現(xiàn)象。在數(shù)據(jù)驅(qū)動的人工智能時代,“透明社會”與“黑箱算法”是我們不得不面臨的一對根本矛盾。各種人工智能互相聯(lián)結(jié),形成所謂“智慧網(wǎng)絡(luò)社會”,勢必引起自動的組合變更,實現(xiàn)自我生成式的增長和變異,形成復(fù)雜情況和網(wǎng)絡(luò)混沌,對國家治理方式和法律秩序不斷提出新的挑戰(zhàn)、帶來新的機(jī)遇,也會深刻影響法律議論。(58)

電子計算機(jī)擅長進(jìn)行大量的、反復(fù)的信息處理和邏輯演算。人類卻擅長進(jìn)行直覺的分析和判斷,通過與環(huán)境的相互作用創(chuàng)造出主觀的世界圖像,并依此進(jìn)行認(rèn)識、預(yù)測以及溝通。司法人工智能的發(fā)展目標(biāo)就是要把這兩個方面密切結(jié)合起來,使按照邏輯法學(xué)進(jìn)行的解釋、推理以及具有開放性和情境指向的法律議論都能達(dá)到新的高度。如果電腦和通信技術(shù)進(jìn)一步發(fā)達(dá),從圖像數(shù)據(jù)到觀測數(shù)據(jù)、行動數(shù)據(jù)以及語言數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行深度學(xué)習(xí),那就有可能在未來解決環(huán)境認(rèn)識、行動預(yù)測以及知識獲得等方面的瓶頸問題,從而使人工智能在法律解釋和法律議論領(lǐng)域的應(yīng)用出現(xiàn)相應(yīng)的質(zhì)的飛躍。即便如此,深度學(xué)習(xí)的過程仍然需要法律專家的介入和監(jiān)控,防止法律判斷過程出現(xiàn)本可避免的失誤。在機(jī)器學(xué)習(xí)的現(xiàn)階段,我們更應(yīng)該而且也完全有可能做到的是,確保智慧司法的系統(tǒng)建構(gòu)為法律解釋和法律議論預(yù)留足夠的機(jī)會,以有效防止算法獨裁造成法律判斷上的偏頗,要在事實與規(guī)范的反復(fù)相互作用和重新組合的開放性動態(tài)中,克服既有系統(tǒng)的偏誤并促進(jìn)制度創(chuàng)新。

上海交通大學(xué)法學(xué)院訪問特聘教授秦裕林以及博士生肖夢黎、林浩舟、陳肇新、許天熙等閱讀了初稿并發(fā)表見解。博士生衣俊霖幫忙收集了重要的參考資料,并從計算機(jī)科學(xué)的角度對文章內(nèi)容進(jìn)行了推敲,特此致謝。

①參見季衛(wèi)東:《法律解釋的真諦(上)——探索實用法學(xué)的第三道路》,《中外法學(xué)》1998年第6期,第1頁以下;季衛(wèi)東:《法律議論的社會科學(xué)研究新范式》,《中國法學(xué)》2015年第6期,第25頁以下;季衛(wèi)東:《中國式法律議論與相互承認(rèn)的原理》,《法學(xué)家》2018年第6期,第1頁以下。

②參見季衛(wèi)東:《人工智能時代的司法權(quán)之變》,《東方法學(xué)》2018年第1期,第125頁以下;季衛(wèi)東:《人工智能開發(fā)的理念、法律以及政策》,《東方法學(xué)》2019年第5期,第4頁以下;季衛(wèi)東:《5G對社會與法治的影響》,《探索與爭鳴》2019年第9期,第44頁以下。

③關(guān)于算法獨裁的悖論,參見[以色列]尤瓦爾·赫拉利:《未來簡史》,林俊宏譯,中信出版社2017年版;高奇琦:《人工智能——馴服賽維坦》,上海交通大學(xué)出版社2018年版,第34頁以下。

④See Bruce G.Buchanan and Thomas E.Headrick,Some Speculation about Artificial Intelligence and Legal Reasoning,23 Stan.L.Rev.40(1970); Peter B.Maggs and Cary G.deBessonet,Automated Logical Analysis of Systems of Legal Rules,12 Jurimetrics J.158(1972); Anthony D'Amato,Can/Should Computers Replace Judges?,11 Ga.L.Rev.1277(1977).

⑤See Walter G.Popp and Bernhard Schlink,Judith,a Computer Program to Advise Lawyers in Reasoning a Case,15 Jurimetrics J.303(1975).

⑥See M.J.Sergot,F.Sadri,R.A.Kowalski,F.Kriwaczek,P.Hammond and H.T.Cory,The British Nationality Act as a Logic Program,29 Communications of the ACM 370(1986).

⑦See Anne Von Der Lieth Gardner,An Artificial Intelligence Approach to Legal Reasoning,Cambridge,MA:MIT Press,1987.

⑧參見吉野一編著:《法律エキスパ一トシステムの基礎(chǔ)》,ぎょぇせい1986年版;吉野一編:《法律人工知能——法的知識の解明と法的推論の実現(xiàn)》,創(chuàng)成社2000年版。20世紀(jì)90年代以后的研究進(jìn)展,還可參見吉野一的個人網(wǎng)站Hajime Yoshino Online since 1998的專家系統(tǒng)運行資料,http://www.meijigakuin.ac.jp/~yoshino/,2019年11月7日最后訪問。

⑨參見山下正男:《法的思考とはなにか——羲務(wù)論理學(xué)の効用性》,載山下正男編:《法的思考の研究》,京都大學(xué)人文科學(xué)研究所1995年版,第1頁以下;錢大軍:《法律義務(wù)的邏輯分析》,《法制與社會發(fā)展》2003年第2期,第83頁以下;萬繼華:《本體邏輯原理與應(yīng)用》,廣東科技出版社2008年版。

⑩日本法學(xué)家來棲三郎早在20世紀(jì)50年代初就指出了這一可能性。參見來棲三郎:《法の解釈と法律家》,《私法》第11號(1954年),第16頁以下。哈特關(guān)于基于抗辯的可撤銷性概念也蘊含了同樣的思想。

(11)參見付池斌:《現(xiàn)實主義法學(xué)》,法律出版社2005年版,第119頁以下;劉星:《法律的不確定性——美國現(xiàn)實主義法學(xué)述評》,《中山大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》1996年增刊,第199頁以下;陸宇峰:《美國法律現(xiàn)實主義:內(nèi)容、興衰及其影響》,《清華法學(xué)》2010年第6期,第85頁以下。

(12)See Roberto M.Unger,The Critical Legal Studies Movement,Cambridge,MA:Harvard University Press,1986; Roberto M.Unger,What Should Legal Analysis Become?,London:Verso,1996.

(13)參見朱景文主編:《當(dāng)代西方后現(xiàn)代法學(xué)》,法律出版社2002年版,第21頁以下。

(14)參見[美]詹姆斯·M.布坎南、戈登·塔洛克:《同意的計算——立憲民主的邏輯基礎(chǔ)》,陳光金譯,中國社會科學(xué)出版社2000年版,第4頁以下。

(15)See Owen M.Fiss,Conventionalism,58 S.Cal.L.Rev.177(1985); Poincaré,LeRoy,Ajdukiewicz,Radical Conventionalism:Its Background and Evolution,in Vito Sinisi and Jan Wolenski(eds.),The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz,Amsterdam:Rodopi,1995,pp.40-101; Anna Jedynak,Kazimierz Ajdukiewicz-From Radical Conventionalism to Radical Empiricism,74 Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 89(2001).

(16)參見井上達(dá)夫:《普遍主義と文脈主義——哲學(xué)から歴史へ》,載野家啓一等編:《哲學(xué)に何ができるか(新哲學(xué)講義別巻)》,巖波書店1999年版,第183頁以下。

(17)See Rosalind W.Picard,Affective Computing,Cambridge,MA:MIT Press,1997;[美]羅莎琳德·皮卡德:《情感計算》,羅森林譯,北京理工大學(xué)出版社2005年版,第3頁以下。

(18)See Reed C.Lawlor,What Computers Can Do:Analysis and Prediction of Judicial Decisions,49 A.B.A.J.337(1963).

(19)HYPO,英文全稱為Legal Reasoning System with Cases and Hypothetical。See K.D.Ashley,Reasoning with Cases and Hypotheticals in HYPO,34 International Journal of Man-Machine Studies 753(1991);前引③,高奇琦書,第34頁以下。

(20)參見夏永紅、李建會:《人工智能的框架問題及其解決策略》,《自然辯證法研究》2018年第5期,第3頁以下。

(21)See Pompeu Casanovas and others(eds.),AI Approaches to the Complexity of Legal Systems:Complex Systems,the Semantic Web,Ontologies,Argumentation,and Dialogue,Berlin:Springer,2010,pp.93-95.

(22)參見[英]斯蒂芬·圖爾敏:《論證的使用》,謝小慶、王麗譯,北京語言大學(xué)出版社2016年版;舒國瀅:《法學(xué)實踐知識之困與圖爾敏論證模型》,《國家檢察官學(xué)院學(xué)報》2018年第5期,第72頁以下;[日]亀本洋:《法的思考》,有斐閣2006年版,第226頁以下。

(23)See Thomas F.Gordon,The Pleadings Game:An Artificial Intelligence Model of Procedural Justice,Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,1995,p.ix.

(24)關(guān)于法律論題學(xué)的中文譯作,參見[德]特奧多爾·菲韋格:《論題學(xué)與法學(xué)——論法學(xué)的基礎(chǔ)研究》,舒國瀅譯,法律出版社2012年版;[美]W.科爾·達(dá)勒姆:《西方兩大法系比較視野下的論題學(xué)》,張青波譯,戴一飛校,載鄭永流主編:《法哲學(xué)與法社會學(xué)論叢》總第14期,北京大學(xué)出版社2009年,第262頁以下。我國關(guān)于法律論題學(xué)的代表性論作,參見舒國瀅:《尋訪法學(xué)的問題立場——兼談“論題學(xué)法學(xué)”的思考方式》,《法學(xué)研究》2005年第3期,第3頁以下;舒國瀅:《走近論題學(xué)法學(xué)》,《現(xiàn)代法學(xué)》2011年第4期,第3頁以下;焦寶乾:《論題學(xué)及其思維探究》,《法學(xué)論壇》2010年第3期,第40頁以下;張靜煥:《論題學(xué)法學(xué)的邏輯解讀》,《法律方法》2009年第2期,第60頁以下;韓振文:《論題學(xué)方法及其運用》,《法律方法》2017年第1期,第244頁以下;徐國棟:《從“地方論”到“論題目錄”——真正的“論題學(xué)法學(xué)”揭秘》,《甘肅社會科學(xué)》2015年第4期,第197頁以下。

(25)參見平田勇人:《信義則をめぐる背景知識の體系的整理》,載前引⑧,吉野一編《法律人工知能——法的知識の解明と法的推論の実現(xiàn)》,第137頁以下;徐國棟:《民法基本原則解釋——誠信原則的歷史、實務(wù)、法理研究》,北京大學(xué)出版社2013年版。

(26)參見[美]富勒:《法律的道德性》,鄭戈譯,商務(wù)印書館2005年版,第46頁以下。受富勒理論的影響,還有其他學(xué)者提出過有關(guān)基本原則的理論觀點,例如英國前上議院首席大法官賓漢勛爵提出的法治八條核心原理。See Lord Bingham,The Rule of Law,66 Cambridge L.J.67(2007).

(27)See Monika Zalnieriute,Lyria Bennett Moses and George Williams,The Rule of Law and Automation of Government Decision-Making,82 Mod.L.Rev.425(2019).

(28)參見前引(25),平田勇人文。

(29)參見中野貞一郎:《民事訴訟における禁反言》,載中野貞一郎:《過失の推認(rèn)》,弘文堂1978年版,第188頁以下。

(30)See Gerhard Struck,Topische Jurisprudenz:Argument und Gemeinplatz in der juristischen Arbeit,Frankfurt am Main:Athenum-Verlag,1971,S.20-34; Wolfram Velten,Juristic Topics in English Legal Theory:the "Topical" Method of Finding and Legitimizing Premises for the Solution of "Hard Cases" in the Light of English Legal Theory,Durham theses,Durham University,http://etheses.dur.ac.uk/6043/,2019年11月11日最后訪問。

(31)該表的制作參考了平田勇人書中的法律論題目錄,參見平田勇人:《信義則とその基層にあるも》,東京成文堂2006年版,第287頁。

(32)例如,關(guān)于普遍性的論題包括第3、10、35、38號,關(guān)于公開性的論題包括第25、30、47號,關(guān)于不得溯及既往的論題包括第51、31、39號,關(guān)于明確性的論題包括第1、2、4、9、30號,關(guān)于不矛盾性的論題包括第28、40號,關(guān)于可遵循性的論題包括第48、50、53、54、55號,關(guān)于穩(wěn)定性的論題包括第51、63號,關(guān)于政府率先守法的論題包括第6、7、8、38、56號。

(33)參見[美]史蒂芬·布雷耶:《打破惡性循環(huán)——政府如何有效規(guī)制風(fēng)險》,宋華琳譯,法律出版社2009年版,第1頁以下。

(34)同上書,第46頁。

(35)參見[美]キヤス·サンステイ一ン:《恐怖の法則——予防原則を超ぇて》,角松生史、內(nèi)野美穗監(jiān)譯,勁草書房2015年版,第2頁以下。

(36)參見見田宗介:《価値意識の理論》,弘文堂1966年版,第32頁以下。

(37)參見[比]ぺレルマン:《法律家の論理——新しいレトリック》,江口三角譯,木鏎社1986年版,第15頁以下。

(38)參見平田勇人:《判斷における法的価値関數(shù)について-法創(chuàng)造教育への活用》,日本文科省科研費2002-2006年度特別推進(jìn)研究《法創(chuàng)造教育方法の開発研究——法創(chuàng)造科學(xué)に向けて》(課題番號14001003)研究成果報告書(2007年),第267頁以下。

(39)參見前引(37),ぺレルレマン書,第182頁。

(40)參見新田克已:《議論をするエ一ジエントの構(gòu)築》,シンポジウム成果報告書《模擬裁判と法創(chuàng)造教育》(2006年),第1頁以下。

(41)參見[美]托馬斯·薩蒂:《創(chuàng)造性思維:改變思維做決策》,石勇、李興森譯,機(jī)械工業(yè)出版社2017年版,第259頁以下。

(42)參見橋爪大三郎:《言語ゲ一ムと社會理論——ヴイトゲンシユタイン·ハ、一ト·ル一マン》,勁草書房1985年版,第102頁。

(43)See J.Nieminen,On the Centrality in a Graph,15 Scandinavian Journal of Psychology 322(1974).

(44)以第1行的6個元素為例,1行1列r11對應(yīng)論題甲與其自身的相連關(guān)系,1行2列r12對應(yīng)論題甲與論題乙的相連關(guān)系,以此類推。

(45)See P.Bonacich,Factoring and Weighting Approaches to Status Scores and Clique Identification,2 Journal of Mathematical Sociology 113(1972);安田雪:《実踐ネツトワ一ク分析:関係を解く理論と技法》,新曜社2001年版,第75頁以下。

(46)波納西茨方法中,最大值(1)與最小值(0.37)的差值為0.63,連線數(shù)方法中最大值(1)與最小值(0.25)的差值為0.75。

(47)關(guān)于中心性指標(biāo)評價值計算的兩種模式及其技法,更加專業(yè)化和更詳細(xì)的說明論證可參見金光淳:《社會ネツトワ一ク分析の基礎(chǔ)——社會的関係資本論にむけて》,勁草書房2003年版,第135頁以下。

(48)See J.H.Fowler and others,Network Analysis and the Law:Measuring the Legal Importance of Precedents at the U.S.Supreme Court,15 Political Analysis 324(2007); R.Boulet and others,A Network Approach to the French System of Legal Codes-part I:Analysis of a Dense Network,19 Artificial Intelligence and Law 333(2011); Y.Lupu and E.Voeten,Precedent in International Courts:A Network Analysis of Case Citations by the European Court of Human Rights,42 British Journal of Political Science 413(2012); K.Oliver and M.Faul,Network and Network Analysis in Evidence,Policy and Practice,14 Evidence & Policy:A Journal of Research,Debate and Practice 369(2018).

(49)參見上引Fowler等文,第326頁。

(50)See Douglas R.Hofstadter,About Nomic:A Heroic Game That Explores the Reflexivity of the Law,264 Scientific American 16(1982).還可參考相關(guān)專題網(wǎng)頁,http://www.chiark.greenend.org.uk/~dricher/Nomic/Acka/nomic.html,2019年11月7日最后訪問。

(51)彼特·薩博把這種自反性現(xiàn)象稱為諾米克博弈,并對其進(jìn)行了全面深入的研究。See Peter Suber,The Paradox of Self-Amendment:A Study of Law,Logic,Omnipotence,and Change,New York:Peter Lang Pub.Inc.,1990,pp.188-194.

(52)關(guān)于自我與場域、認(rèn)知科學(xué)與人工智能之間的關(guān)系,參見[日]松田雄馬:《人工知能の哲學(xué)——生命から紐解く知能の謎》,東海大學(xué)出版會2017年版,第82頁以下。

(53)參見[美]羅納德·德沃金:《法律帝國》,李冠宜譯,時英出版社2002年版,第19頁。

(54)See Stanley Fish,Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities,Cambridge,MA:Harvard University Press,1980,pp.14-342.

(55)See Carol Gilligan,In a Different Voice:Psychological Theory and Women's Development,Cambridge,MA:Harvard University Press,1982.

(56)See Dennis M.Patterson,Law's Pragmatism:Law as Practice and Narrative,in his(ed.)Wittgenstein and Legal Theory,Boulder,CO:Westview Press,1992,pp.85-121.

(57)參見羅維鵬:《人工智能裁判的問題歸納與前瞻》,《國家檢察官學(xué)院學(xué)報》2018年第5期,第16頁以下。

(58)參見成原慧:《AIネツトワ一ク化をめぐる法的間題と規(guī)範(fàn)形成》,《自由と正義》2017年9月號,第35頁以下;賈開:《人工智能與算法治理研究》,《中國行政管理》2019年第1期,第23頁以下。