編者按

2023年的CLSCI期刊發文情況,中國法學創新網在采納法學學術前沿團隊統計報告的基礎上,繼續委托其團隊結合往年法學創新網的統計標準進行了進一步的更新和核定,最終確定了2023年CLSCI期刊發文統計分析系列報告。如發現有數據信息不準確或評價不妥之處,請發郵件至:zgfxcxw@163.com

平臺用工熱點逐漸褪去 社會法基本問題返璞歸真

——2023年度CLSCI來源期刊社會法學發布情況與統計分析

2023年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1877篇。2022年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1861篇,2021年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1884篇,2020年度全年CLSCI來源期刊共刊發論文1938篇。除《中國社會科學》《法學家》《法商研究》《政法論壇》《法制與社會發展》《現代法學》《當代法學》《中國刑事法雜志》《東方法學》外,2023年度其他CLSCI期刊均刊發了社會法學論文。2023年度社會法學論文總計26篇,2022年度為29篇,2021年度為34篇,2020年度為27篇。

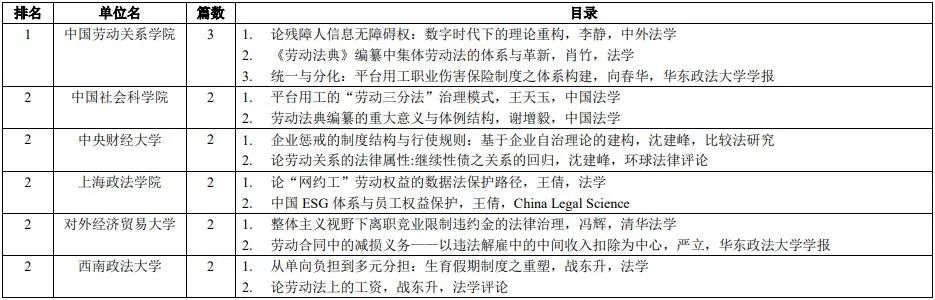

(一)年度高產單位

因本學科領域發文總數較少,為便于閱讀,僅展現本學科領域發文總量在2篇及以上的單位,詳見下表。

(二)年度高產作者

本領域高產學者的標準是發文量在2篇及以上。據此,本領域高產學者為:中央財經大學沈建峰教授(2篇),上海政法學院王倩教授(2篇),西南政法大學戰東升副教授(2篇)。

(三)年度領域研究熱點與趨勢

就發文總量而言,本領域上年度發文29篇,2023年度降至26篇。按發文單位統計,在發文數量整體下降的情況下,各高產單位發文數量的差異極小。中國勞動關系學院多位老師發文,發文量為3篇,2023年度第一。有五家單位2023年度發文量并列第二,分別是中國社會科學院、中央財經大學、上海政法學院、西南政法大學、對外經貿大學,發文量同為2篇。中國社會科學院發文量雖然未能繼續蟬聯第一,但依舊保持著社會法學科發文的高產地位。中央財經大學蟬聯第二繼續保持發文量的優勢地位。

就高產作者而言,相較于2022年5位高產作者,2023年有3位作者躋身高產作者行列。在2023年度社會法學科發文總量減少的情況下,高產學者同樣大幅減少,既反映了社會法學科整體發文的形勢更加嚴峻,也反映了社會法發文資源可能更加均衡的趨勢。社會法高產學者的標準確定為發文量在2篇及以上,據此,2023年度高產學者為:中央財經大學沈建峰教授(2篇),上海政法學院王倩教授(2篇),西南政法大學戰東升教授(2篇)。

高產作者方面,中央財經大學沈建峰教授長期深耕于勞動法與民法基礎理論的比較研究,運用豐富的德國法教義學觀念、理論與方法,參照、填充、指引并改造中國勞動法的基礎理論與制度框架,2023年度圍繞用人單位懲戒制度的企業自治理論與勞動關系作為繼續性債之關系的法律屬性,嘗試著梳理、質疑、澄清與探索勞動法中基本概念、行為、關系等命題的內涵,為改善我國勞動法基礎理論的薄弱現狀持續耕耘。上海政法學院王倩教授長期深耕于德國法與勞動法的基本制度,近年來持續關注數字時代勞動法的新科技問題,從共享經濟、數據、個人信息,到2023年度網約工勞動權益的數據法保護與ESG下勞動者權益保護議題。王倩教授以廣闊的國際視野,立足于上海的經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心地位優勢,關注勞動力市場與企業用工的豐富實踐,為探索數字時代勞動法的前沿問題不斷奮進。西南政法大學戰東升教授長期關注勞動法法律體系的制度研究,從勞動法與民法的關系、勞動就業法、勞動合同法,到2023年度關注的勞動基準法中工資與生育假期制度,為完善我國勞動法法律體系的基本制度不斷努力。

2023年度社會法學尤其是勞動法學在三大權威期刊的發文表現亮眼,在社會法學發文整體數量下降的前提下,三大權威期刊的發文數量不降反升,頗為不易。中國社會科學院謝增毅研究員長期深耕于社會法基礎理論、制度與前沿熱點問題的研究,2023年度關注勞動法典編纂的議題,在《中國法學》發表論文《勞動法典編纂的重大意義與體例結構》,在《中華人民共和國民法典》實施與各部門法法典化研究的背景下,結合域外編纂經驗,立足于我國本土勞動法治實踐,從編纂勞動法典的重大意義和體例結構方面闡述了基本觀點和邏輯架構,為未來社會法學界關于中國勞動法法典化的研究明確了方向。中國社會科學院王天玉研究員作為早期研究平臺用工的勞動法代表學者,2023年度在《中國法學》發表的《平臺用工的“勞動三分法”治理模式》一文,是王天玉研究員近些年平臺用工研究的集大成之作,對平臺用工中勞動者權益保護、反思現行勞動法的知識體系和制度構造能否涵蓋平臺信息技術推動的勞動變革,提供有益的指引和探索。上海財經大學王全興教授筆耕不輟,2022年度在《中國法學》發表論文《<民法典>背景下勞動法與民法的關系》,完整地呈現了王全興教授長期以來對勞動法自身發展及其與民法關系的歷史性、體系性、成熟化的觀點,為社會法學人理解勞動法作為獨立的法律部門(或部門法)的特征與依據,積極進行不同部門法的比較研究樹立了典范。上海交通大學朱軍副教授2023年度在《法學研究》發表了《勞動關系認定的理論澄清與規范建構》的研究成果,系統性地梳理我國勞動關系認定的核心即從屬性理論的分歧、爭議,并結合德國法理論與我國司法實踐的具體樣態,給出了勞動關系認定規則的中國方案。

就研究內容而言,對比2022年度社會法研究集中于推進工業數字化時代勞動法制度、平臺用工權利保護以及特殊群體權利保護等研究,誠如2022年報告中的預測,2023年度隨著針對新就業形態的勞動保護逐步達成共識,已經持續多年熱度的該議題逐漸消退,由此釋放出的社會法研究資源將會回歸社會法理論與實踐的基本問題。2023年度我國社會法學者關注勞動法法典化研究、勞動基準法的具體制度研究、勞動合同法的制度研究、社會法基礎理論研究、平臺用工勞動者保護制度與方法論問題研究等。具體分述如下:

1.中國勞動法法典化問題研究拉開序幕

習近平總書記在中央全面依法治國工作會議上指出:“民法典為其他領域立法法典化提供了很好的范例,要總結編纂民法典的經驗,適時推動條件成熟的立法領域法典編纂工作。”全國人大常委會2022年度立法工作計劃中列明:“研究啟動條件成熟的相關領域法典編纂工作”。數字時代中國勞動法法典化問題研究是在鮮明的時代背景、政策目標的導向、價值判斷的要求和法律技術的支持等諸多條件和因素下提出的命題。中國勞動法法典化問題研究具有深刻而全面的必要性、重要性。我國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家,維護工人階級和廣大勞動者的利益事關我國的執政基礎和階級基礎。維護勞動者權益,讓廣大勞動者分享改革發展成果是我國的重要目標。勞動法典事關億萬勞動者的切身利益。編纂一部具有中國特色、體現時代特點、反映人民意愿的勞動法典,有利于充分彰顯中國特色社會主義法律制度成果和制度自信,促進和保障中國特色社會主義事業不斷發展。即便當前中國勞動法典的編纂條件可能在立法、司法及理論界仍存分歧,但作為成文法系中部門法或法律部門體系化的最高成果,中國勞動法法典化的問題研究依舊是社會法作為中國特色社會主義法律體系中七大法律部門之一的最高使命。

2023年度中國勞動法法典化問題研究已然拉開序幕。謝增毅研究員在《勞動法典編纂的重大意義與體例結構》一文中總括式地對中國勞動法典編纂的重大意義和體例結構闡述了基本觀點,為未來社會法學界關于中國勞動法法典化的研究明確了方向。關于勞動法典編纂的重大意義,他指出,編纂勞動法典有利于堅持和完善中國特色社會主義制度,回應數字時代勞動用工靈活化、新就業形態蓬勃發展面臨的挑戰,健全我國勞動法律體系、促進法制統一。隨后他對勞動法典編纂的體例結構進行了系統性闡述,他指出,勞動法典應采取體系型編纂模式,包含總則編和分則各編。勞動法典的體例結構應以勞動者權利類型和勞動法調整機制為理論邏輯,綜合考慮現有規范基礎、法典編纂目標和域外普遍經驗。勞動法典應包括總則、勞動合同、勞動基準、特殊勞動關系、集體協商、企業民主管理、勞動監察和勞動爭議處理等八編。另外,涂永前教授在《論我國勞動法治的現代化與勞動法典的編纂》一文中,通過對比當前與1994年《中華人民共和國勞動法》出臺時我國社會生活的時代背景的差異,反思現代化的勞動法典編纂應該如何面對。肖竹教授在《<勞動法典>編纂中集體勞動法的體系與革新》一文中對《勞動法典》的集體勞動法編的立法結構及核心制度進行了闡述。

2.勞動基準法的具體制度研究重新得到重視并不斷推進

基本勞動標準立法作為第十三屆、十四屆全國人大常委會立法規劃中的第三類項目,即立法條件尚不完全具備、需要繼續研究論證的立法項目,亟待理論界繼續推進研究論證。勞動基準法作為勞動法律體系中的基礎支柱之一,發揮著“奠基石”的作用,對保障勞動者的生存利益有著重要的影響。工資、工時、休息休假、職業安全衛生、特殊群體保護等內容關系著所有勞動者的切身利益,也往往成為社會公眾關注的焦點。新時代的新矛盾與新問題對我國勞動基準法的理論與實踐提出了新的挑戰,人口結構中高齡少子的結構性變化、數字時代新一輪的科技革命引發的工作組織形式、用工方式的變革以及新就業形態的涌現等背景,對勞動基準法的體系、結構與內容都產生了重大影響。勞動基準法的研究面臨著新舊諸多課題。2023年度多位學者如王顯勇教授、閆冬教授、戰東升教授、李靜博士等就工資、工時與待命時間、生育假、帶薪年休假、工傷職業康復、殘障人信息無障礙等勞動基準法的具體制度進行了專門研究和深入推進。

3.勞動合同法的制度研究回應社會發展關切

2007年,《中華人民共和國勞動合同法》出臺將勞動法乃至社會法學科的研究和地位推向新的高峰。相較于1994年出臺的作為我國勞動法律體系基本法的《中華人民共和國勞動法》,2007年出臺的《中華人民共和國勞動合同法》雖然屬于勞動法律體系中勞動關系法的基本法,調整范圍較《中華人民共和國勞動法》更為限縮和具體,但作為勞動力市場交易中的基礎性規則,《中華人民共和國勞動合同法》自規劃出臺以來便廣受關注,也成為勞動爭議裁判適用最為廣泛的勞動法律依據。雖然2012年底對《勞動合同法》中關于勞務派遣的有關條款進行了修訂,但是《中華人民共和國勞動合同法》中的諸多重要制度的爭論雖有溫和趨勢但仍未停歇。近年來由于立法機關對勞動立法、修法工作的謹慎,隨著勞動爭議的司法實踐不斷深入,以司法實踐的規范性指引來推進勞動立法工作已成為一種勞動立法路徑。2023年12月發布的《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(二)(征求意見稿)》可以說是近年來勞動爭議司法實踐經驗的規范性匯編,圍繞勞動合同訂立、履行、變更、解除、終止的主線,涉及股權激勵、特殊勞動報酬和勞動待遇、書面勞動合同、競業限制、無固定期限、勞動合同變更與履行不能、各類特殊主體、訴訟仲裁時效等勞動關系事項的權利、義務、責任的規定。2023年度有諸多學者如沈建峰教授、倪雄飛教授、馮輝教授、嚴立博士等圍繞企業懲戒、解雇期間內的工資債權、小微企業勞動關系調整、離職禁業限制違約金等《中華人民共和國勞動合同法》的制度進行研究。

4.社會法基礎理論研究艱難推進

社會法作為中國特色社會主義法律體系中的七大法律部門理應得到更多的重視。2001年,第九屆全國人大四次會議上《全國人大常委會工作報告》指出,“根據立法工作的實際需要,初步將有中國特色社會主義法律體系劃分為七個法律部門,即憲法及憲法相關法、民法商法、行政法、經濟法、社會法、刑法、訴訟與非訴訟程序法。”社會法被界定為“調整勞動關系、社會保障和社會福利關系的法律”。2003年,十屆全國人大常委會第二次會議指出,“社會法是規范勞動關系、社會保障、社會福利和特殊群體權益保障方面的法律關系的總和。社會法是在國家干預社會生活過程中逐漸發展起來的一個法律門類,所調整的是政府與社會之間、社會不同部分之間的法律關系。”2011年,十一屆全國人大四次會議宣布:中國特色社會主義法律體系已經形成。國務院新聞辦公室發布的《中國特色社會主義法律體系》白皮書中對社會法的闡釋是:“社會法是調整勞動關系、社會保障、社會福利和特殊群體權益保障等方面的法律規范,遵循公平和諧和國家適度干預原則,通過國家和社會積極履行責任,對勞動者、失業者、喪失勞動能力的人以及其他需要扶助的特殊人群的權益提供必要的保障,維護社會公平,促進社會和諧。”黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視社會建設工作,社會建設事業進一步快速發展,社會法的調整對象和范圍進一步拓寬。社會法關系中涉及國家、政府、社會組織、公民個人等多種主體,涉及勞動法律關系、社會保障法律關系、社會福利法律關系、特殊群體保護法律關系、社會組織法律關系、社會治理法律關系等多種法律關系。因此,如此重要的法律部門,面對社會生活中人民群眾關切的諸多社會問題,作為理論界的學者與研究者,深化社會法理論研究,強化社會法基礎理論的本土化探討,理應成為社會法學研究的中心任務和主線。道阻且長,行則將至。

2023年度王全興教授在《<民法典>背景下勞動法與民法的關系》一文中基于《中華人民共和國民法典》的安排與勞動者保護盲區不斷擴大等問題,系統性闡述了分類型、分層次地安排勞動法與民法分工合作,并完善與《中華人民共和國民法典》相關規定對接的私法社會化立法。為《勞動法典》編纂中對勞動法的功能定位、理念原則、調整模式、救濟手段的理論與制度的深入理解,以及處理《勞動法典》與《中華人民共和國民法典》及相關民事程序法的銜接協調關系,大有裨益。董保華教授在《社會法視域下法教義學的推陳出新》一文中指出,法教義學以推陳出新的面目進入社會法研究領域時,分化出中德不同語境的兩種法教義學。民法特別法與獨立社會法,都是治理社會問題而產生的現代法律現象。沿著辛茨海默的理論軌跡,法教義學只有脫虛向實,分別置于產生觀點的學術語境中,才能使人們理解社會化背景下法教義學的當代意義。相信該文對理解教義學在社會法規范研究中的作用與進路、社會法與私法的關系、中德語境下社會法的發展軌跡等大有裨益,也為后進學者致力于社會法學的規范研究提供指引和思考。另外,沈建峰教授在《論勞動關系的法律屬性:繼續性債之關系的回歸》與朱軍副教授在《勞動關系認定的理論澄清與規范建構》的論文對勞動關系的法律屬性與勞動關系認定的從屬性理論進行了深入的梳理、質疑、澄清與建構,是對作為傳統勞動法基本問題的有益探索。艾琳教授在《工傷保險行政給付與第三人侵權賠償關系的再反思》一文中結合近年來的司法裁判再次從學理上澄清工傷保險與侵權責任的關系,運用多種解釋方法闡釋意涵。

5.平臺用工勞動者權益保護的制度研究逐步落地并提升至方法論研究

作為數字時代的新型用工方式,平臺用工近年來不斷得到重視。隨著實踐的推進,平臺用工勞動者權利保護已經進入總結共識并構建具體權利保護制度的階段。2023年度多位學者如湯閎淼教授、柯振興博士、向春華博士等對平臺用工勞動者權益保護的制度研究主要集中于商業養老保險、職業傷害保險、勞動過程算法規制等,更為深層次的是部分研究除了立足于基本制度以外,還延伸到方法論層面,如王天玉研究員和王倩教授討論了平臺用工的“勞動三分法”治理模式與數據法保護路徑,相信可以為發展數字時代勞動法的調整模式,增強部門法之間對勞動者權益保護的協調聯動,拓展勞動法除了部門法屬性外的領域法屬性,提供有益的啟發與借鑒。

6.小結與展望

觀察2023年中國社會法學研究的狀況,最顯著的特征便是“返璞歸真”。正如2022年報告中的預測,平臺用工的法律規制逐步落地,已經持續多年熱度的該議題將逐漸消退,由此釋放出的社會法研究資源將會回歸社會法的理論與實踐問題。2023B年度的社會法論文更多地關注了社會法法律體系中各主要部門法分支的具體制度、基礎理論及司法實踐長期以來的焦點問題。雖然論文總體數量較上一年度下降,高產作者和高產單位的數量也有減少,但整體上社會法學的學術研究有了更多的理性、深入與務實,這是社會法學研究者、期刊編者、實務者、立法者等形成的學術共同體的寶貴結晶。

“紅日初升,其道大光”。可以肯定的是,當前中國社會法學研究處于比較艱難的階段,原因是多方面的。未來社會法學研究的熱點恐怕短時間無法聚焦,但圍繞社會背景和國家政策目標的指引,如社會人口結構的老齡少子化、社會保險改革、收入分配公平、勞動力市場靈活性、教育醫療養老衛生保障、社會救助、勞動法法典化、勞動基準等議題可能在未來的學術研究中都會呈現,如何提煉其中的社會法法學命題,如何推進對社會問題的社會法治理與法治保障,將會是未來一段時間的任務。作為社會法學研究者需要更多地關注社會生活中的真問題、關鍵問題、疑難問題,提升論文的規范性,立足中國本土實踐,將國外經驗有效地進行本土轉化,針對社會法法律體系中勞動法、社會保障法、社會福利法、特殊群體保護法、社會組織法、社會治理法等制度、理論與實踐問題,扎實調查、認真論證、規范回應,相信可以不斷推進社會法學理論基礎的夯實、制度的完備、實踐的成熟,不斷構建和完善中國社會法學的學科體系、學術體系和話語體系。